外国人材を採用する企業にとって避けて通れないのが就労ビザの取得手続きです。就労ビザの取得方法は複雑で書類も多く、初めて取り組む企業担当者を悩ませます。

本記事では、就労ビザ取得方法の5ステップと企業規模別の対応方法を徹底解説。審査のポイントから申請が不受理となるケースまで、実務担当者が知っておくべき情報を網羅しました。

1. 就労ビザとは?採用担当者が押さえる基礎知識

外国人採用の第一歩は「就労ビザ」の正しい理解から始まります。

法律上の正確な定義や主要な種類を知ることで、採用したい人材に適した在留資格を選べるようになるでしょう。

ここでは採用担当者が押さえておくべき就労ビザの取得方法に関する基本知識を解説します。

在留資格と就労ビザの違い

「就労ビザ」という言葉はよく耳にしますが、法律上の正確な表現は「就労可能な在留資格」です。在留資格とビザは本来別物ですが、一般的に就労可能な在留資格を「就労ビザ」と呼んでいます。

在留資格とは外国人が日本に滞在するための資格で、ビザ(査証)は入国の許可を示す証印です。

つまり、ビザで入国し、在留資格を得て滞在・就労するという流れになります。外国人が日本で合法的に働くためには、就労可能な在留資格が必要不可欠です。

採用対象となる主な就労ビザ

外国人を採用する際には、その人材の専門性や業務内容に応じた適切な就労ビザを選択しなければなりません。

採用場面でよく活用される主な就労ビザの特徴や要件を理解することで、採用計画や人材要件の設計がスムーズになります。

このほか、経営管理、教授、医療、興行、技能実習など多くの種類があり、採用したい人材の職種や専門性に応じて適切な在留資格を選ぶ必要があります。

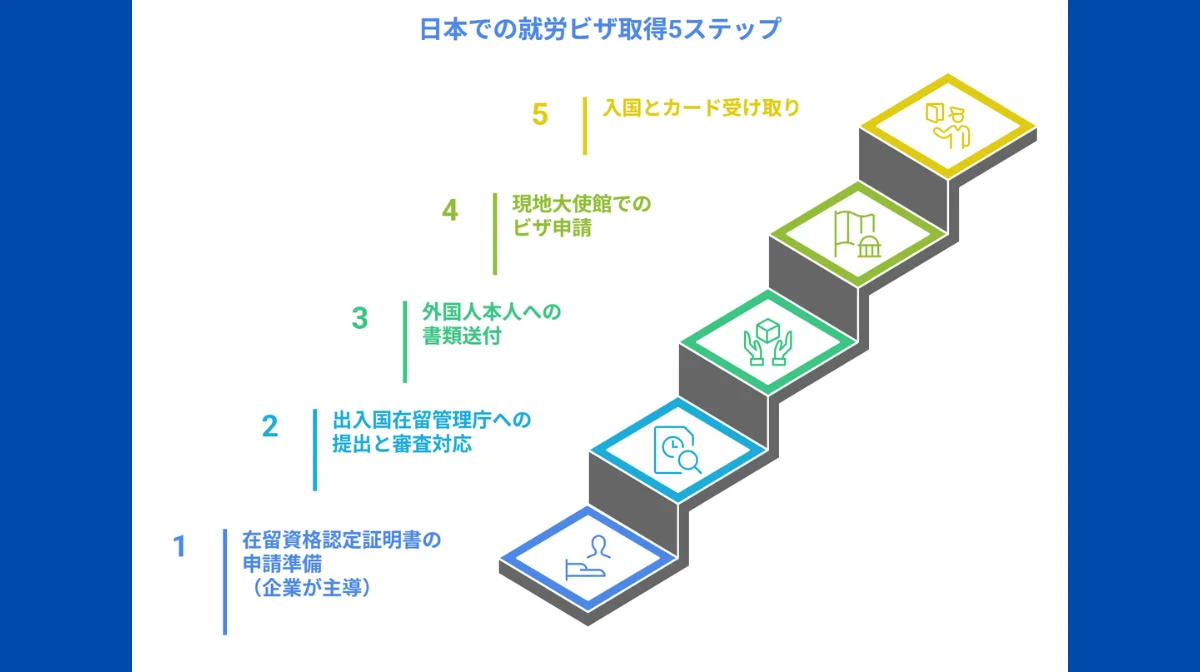

2. 就労ビザ取得の5ステップ全体像

外国人を新規に採用し、海外から日本へ呼び寄せて就労させる場合、以下の5ステップで就労ビザを取得します。

このプロセスを正確に理解することが、スムーズな外国人採用の第一歩です。

Step1:在留資格認定証明書の申請準備(企業が主導)

企業側が主体となって書類を準備します。具体的には、申請書、雇用契約書、会社の決算書、登記事項証明書などの準備が必要です。企業規模によって必要書類が異なるため、自社のカテゴリーを事前に確認しましょう。

この準備段階で1〜2週間程度を見込んでください。

Step2:出入国在留管理庁への提出と審査対応

準備した書類を、外国人が勤務予定の地域を管轄する地方出入国在留管理局に提出しましょう。企業の担当者が申請代理人として手続きを行います。

審査期間は2021年の統計によると平均で約1〜3ヶ月かかります。審査中に追加資料の提出を求められることもあるため、速やかに対応できるよう準備しておきましょう。

Step3:外国人本人への書類送付

在留資格認定証明書が交付されたら、海外にいる外国人本人に速やかに郵送します。国際郵便(EMS等)を使用し、書類の紛失リスクを考慮して追跡可能な方法で送ることをお勧めします。

郵送には通常5〜10日程度かかります。重要なのは、認定証明書の有効期限が交付日から3ヶ月しかないという点です。この期限内に入国できるよう、スケジュール管理が必須となります。

Step4:現地大使館でのビザ申請

外国人本人が在留資格認定証明書を受け取ったら、居住国の日本大使館または総領事館でビザ(査証)を申請します。パスポート、在留資格認定証明書、申請書類などを提出し、通常5業務日以内にビザが発給されます。

申請から受け取りまでは約1週間を見込んでおきましょう。

Step5:入国と在留カード受け取り

ビザを取得した外国人は、在留資格認定証明書の交付日から3ヶ月以内に日本に入国する必要があります。成田、羽田、中部、関西などの主要空港では入国時に在留カードが交付されますが、それ以外の空港や港から入国した場合は、後日住所地に郵送されます。入国後14日以内に市区町村役場で住民登録も必要です。

このプロセス全体では、スムーズに進んだ場合でも最低2〜3ヶ月、書類の不備や繁忙期には4〜5ヶ月かかることもあります。

前もって余裕をもったスケジュールを立て、特に入国時期については採用計画と連動させて検討することが重要です。

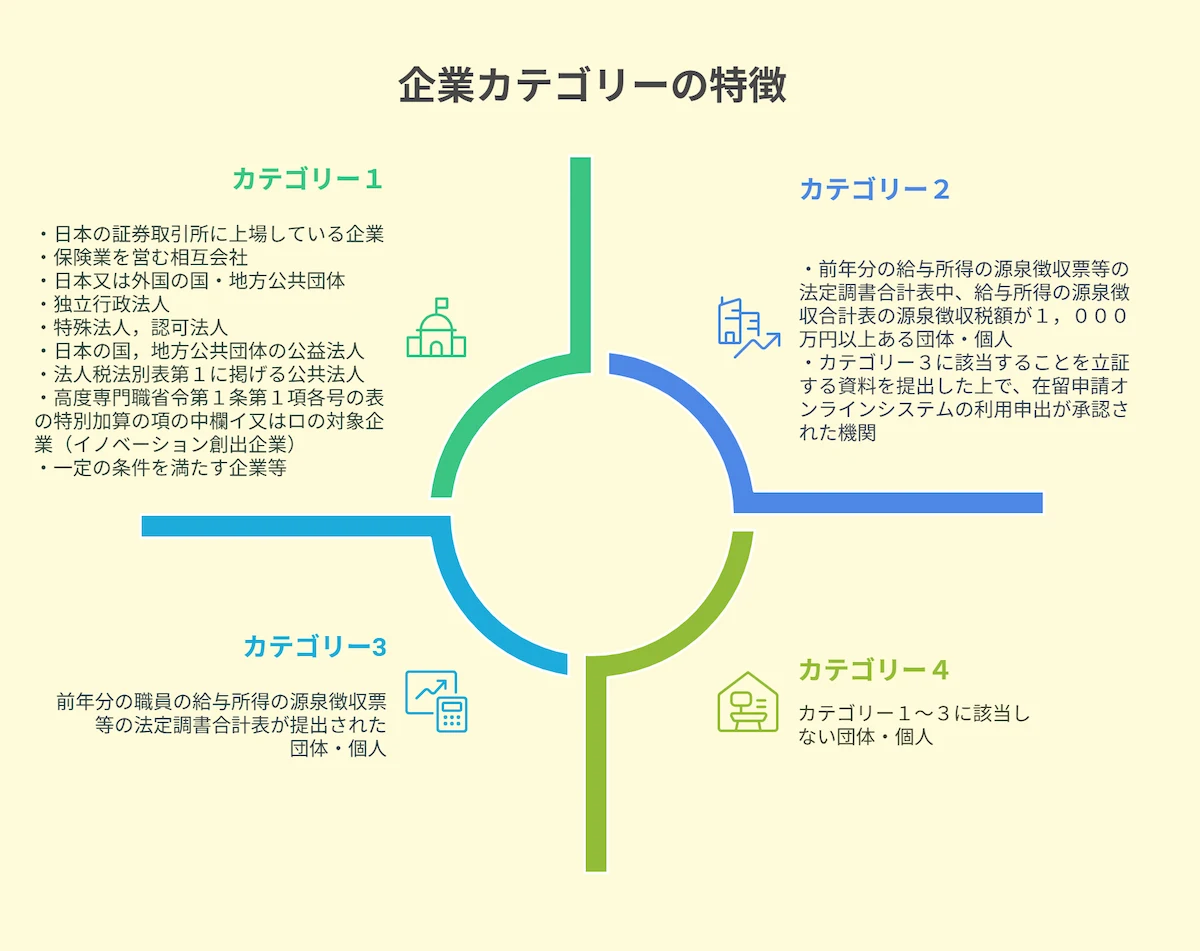

3. 企業規模別の申請対応(カテゴリー別)

就労ビザの申請では、企業規模によって必要書類や審査の厳しさが大きく異なります。

出入国在留管理庁は企業を4つのカテゴリーに分類しており、自社がどのカテゴリーに該当するかを理解することが、効率的な申請への第一歩です。

カテゴリー1・2(上場企業など)の申請プロセス

カテゴリー1・2に該当する企業は、社会的信用度が高いと判断されるため、申請プロセスが比較的簡素化されています。

カテゴリー1・2の企業は「カテゴリーを証明する書類」のみの提出で済み、その他の書類は原則不要です。

具体的には上場企業であれば上場証明書、源泉徴収税額証明書などが該当します。書類準備の負担が少なく、審査も比較的スムーズに進みやすいというメリットがあります。

カテゴリー3(中小企業)が押さえるべきポイント

カテゴリー3は中小企業が主に該当し、カテゴリー1・2より詳細な審査が行われます。

カテゴリー3必要書類一覧

- カテゴリーを証明する書類

- 外国人本人の活動内容を証明する書類(職務内容説明書等)

- 外国人本人の学歴や職歴などを証明する文書

- 企業の事業内容を明らかにする資料(会社案内等)

- 企業の登記事項証明書

- 企業の決算文書の写し

カテゴリー3の企業は、外国人の職務内容と学歴・職歴の関連性が特に重視されます。

また財務状況も審査対象となるため、安定した経営基盤を示す資料の準備が重要です。書類の準備は1ヶ月程度の時間を見込み、不備がないよう十分に確認する必要があります。

カテゴリー4の注意点

就労ビザ申請では、企業の規模や申請者の在留資格によって、求められる書類や審査の厳しさが異なります。

中でも「カテゴリー4」に該当する企業は、法定調書合計表の提出実績がない企業(例:設立初年度など)や、前年分の給与所得の源泉徴収票等を提出できない企業が対象です。

このため、設立間もない企業(特に1月以前の設立)では、法定調書の提出がまだないことからカテゴリー4と見なされるケースがあります。

カテゴリー4では、事業計画書や資本金の状況、経営者の経歴、採用の合理性を示す資料など、より詳細な審査が行われます。

審査期間も通常より長くなる傾向があるため、余裕を持った申請スケジュールを立てましょう。

カテゴリー4必要書類(カテゴリー3の書類に加えて)

- 前年分の給与所得の源泉徴収票等を提出できない理由説明書

- 新設企業の場合は、決算文書の代わりに詳細な事業計画書

- 資本金や経営者の経歴を示す資料

スタートアップ企業には「外国人を雇用する経済的安定性」「事業の継続性」が特に厳しく問われます。

具体的かつ現実的な事業計画、外国人採用の必要性、十分な資本金、安定した収益見通しなどを明確に示すことが審査のポイントとなります。

また創業者の実績や経歴も重視されるため、これらを裏付ける資料も用意しましょう。

カテゴリー4の企業は、より詳細な審査のため他のカテゴリーより時間がかかる傾向があります。

通常の1〜3ヶ月に加えて、追加資料の提出要請などで更に1ヶ月程度延びることも想定して、余裕を持ったスケジュール設定が必要です。

【カテゴリー別比較表】

| カテゴリー | 企業の特徴 | 必要書類の量 | 準備期間目安 |

|---|---|---|---|

| 1 | 上場企業・公的機関 | 少ない(証明書のみ) | 約1週間 |

| 2 | 源泉徴収税額1,000万円以上 | 少ない(証明書のみ) | 約2週間 |

| 3 | 中小企業(一定実績あり) | 多い(6種類程度) | 約1ヶ月 |

| 4 | スタートアップ・新設企業 | 非常に多い(8種類以上) | 1〜2ヶ月 |

参考元:出入国在留管理庁 在留資格「技術・人文知識・国際業務」

4. 必要書類の概要と記入ポイント

就労ビザ申請の成否を左右するのが書類の準備です。不備や矛盾があると審査に時間がかかったり、最悪の場合不許可となります。

ここでは企業側と外国人本人が準備すべき書類の概要と、申請をスムーズに進めるための記入ポイントを解説します。

企業側の準備書類

就労ビザ申請において、企業側が準備する基本書類は以下の通りです。これらを正確に、かつ申請の目的に沿った内容で準備することが重要です。

基本的な必要書類

- 在留資格認定証明書交付申請書(会社担当者が記入)

- 返信用封筒(404円切手貼付、簡易書留用)

- 雇用契約書(労働条件通知書でも可)

- 会社の登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

- 会社概要説明資料(パンフレットなど)

企業カテゴリー証明書類(カテゴリーにより異なる)

- カテゴリー1:上場証明書など

- カテゴリー2:源泉徴収税額が確認できる書類

- カテゴリー3:決算書(直近期のもの)

- カテゴリー4:事業計画書、設立理由書など

準備のポイント

- 総務部門:登記事項証明書、決算書などの準備

- 人事部門:雇用契約書、申請書の作成

- 事業部門:業務内容説明書の作成

外国人本人が提出すべき書類

外国人本人に関する書類は、採用担当者が事前に説明し、必要に応じて英語や母国語での説明資料を用意すると良いでしょう。

基本的な必要書類

- 証明写真(縦4cm×横3cm)1枚

- パスポートのコピー

- 履歴書(日本語と英語の両方が理想的)

- 最終学歴の卒業証明書(翻訳文添付)

- 職務経歴書(特に専門性に関する経験を詳細に)

学歴証明書は原本を提出できない場合、公証人役場での認証が必要な場合もあります。

技術・人文知識・国際業務ビザの場合は、学歴や職歴と予定業務との関連性が分かる資料が特に重要です。

技人国/特定技能の特有書類

就労ビザの種類によって特有の書類が必要になります。

技術・人文知識・国際業務の特有書類

学歴と業務の関連性を示す資料

- 大学の成績証明書(科目名が確認できるもの)

- 専攻分野と業務内容の関連を説明する文書

日本語能力を証明する書類(義務ではないが有利)

- 日本語能力試験結果

- 日本語学校の修了証明書

特定技能の特有書類

- 技能試験合格証明書(分野別)

- 日本語能力試験(JFT-Basic、JLPT N4以上等)の合格証明書

- 特定技能雇用契約書(標準様式あり)

- 支援計画書(登録支援機関に委託する場合は委託契約書も)

特定技能の場合、試験合格が必須条件のため、これらの証明書がなければ申請自体ができません。

また、特定技能外国人に対する支援計画の作成も義務付けられているため、計画書の内容も審査対象となります。

書類作成にあたっては、出入国在留管理庁のウェブサイトで最新の様式をダウンロードし、記入例も参照しながら進めることをお勧めします。

形式的な不備による差し戻しを避けるため、チェックリストを作成して確認するとより確実です。

登録支援機関についてもっと詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

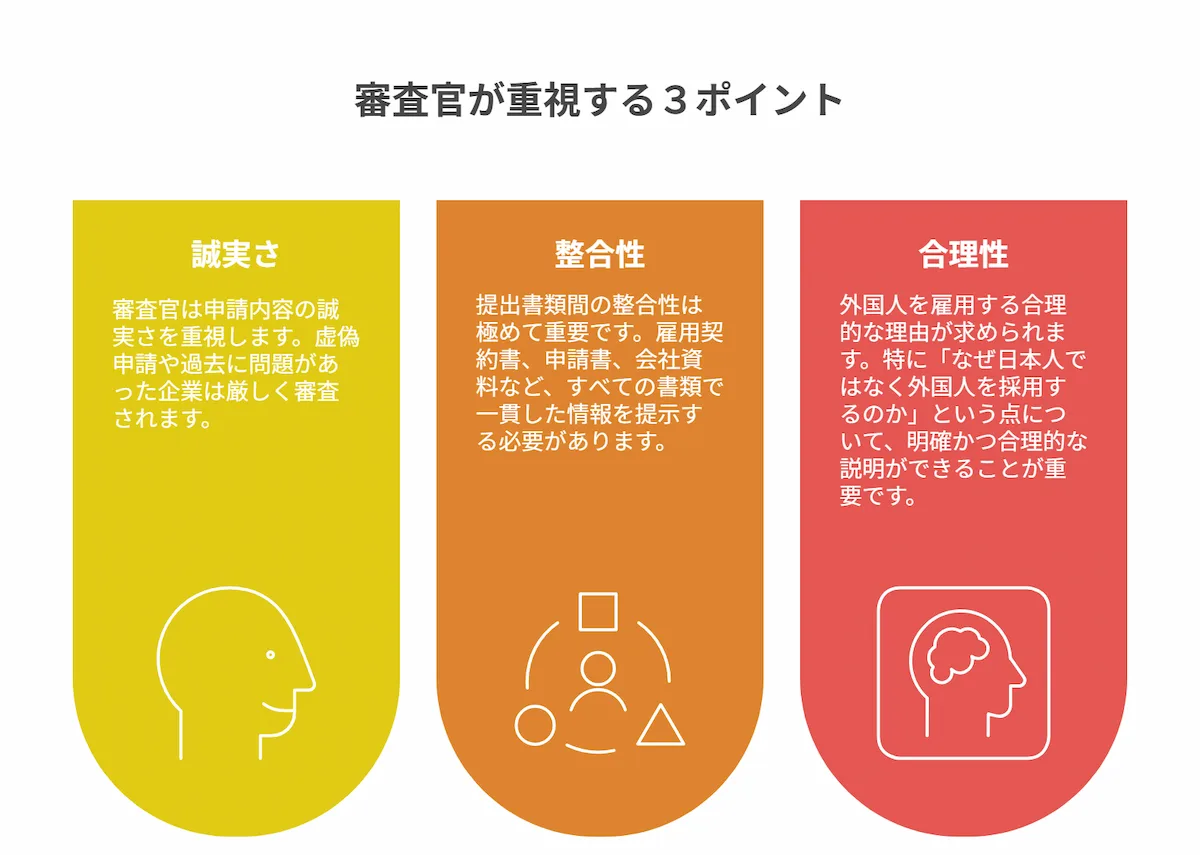

5. 就労ビザ審査で注意すべきポイント

就労ビザの審査では、単に書類を揃えるだけではなく、審査官が何を重視し、どのような場合に申請が不許可とされるかを理解することが重要です。

ここでは審査通過のカギとなる「誠実さ・整合性・合理性」と典型的な不許可パターンを解説します。

不受理と審査で不許可となるケース

就労ビザ申請が不許可とされるケースには一定のパターンがあります。以下の典型的な不受理になる理由を理解し、事前に対策を講じることが重要です。

書類の不備・矛盾

- 申請書の記入漏れや誤記入

- 提出書類間での情報の不一致(特に給与額や職務内容)

- 必要書類の不足

雇用条件の問題

- 日本人と比較して著しく低い給与設定

- 不安定な雇用形態(極端な短時間勤務など)

- 法定基準を満たさない労働条件

専門性の証明不足

- 学歴・職歴と業務内容の関連性が不明確

- 外国人を雇用する必然性の説明不足

- 単純労働と判断される業務内容

企業の受入体制に関する問題

- 経営基盤の不安定さ(特にカテゴリー3・4の企業)

- 過去の不法就労助長などの法令違反歴

- 外国人社員の受入実績・体制の不足

審査官の重視ポイント

入国管理局の審査では、「誠実さ・整合性・合理性」の三点が特に重視されます。これらの観点を意識した申請準備が成功の鍵となります。

トラブル対応Q&A(差戻し・追加書類など)

就労ビザ申請では、書類の差し戻しや追加資料の要請など、予期せぬ事態が発生することも少なくありません。

ここでは申請過程で起こりがちなトラブルとその対応方法を、実践的なQ&A形式で解説します。的確な対応で審査の遅延を最小限に抑えましょう。

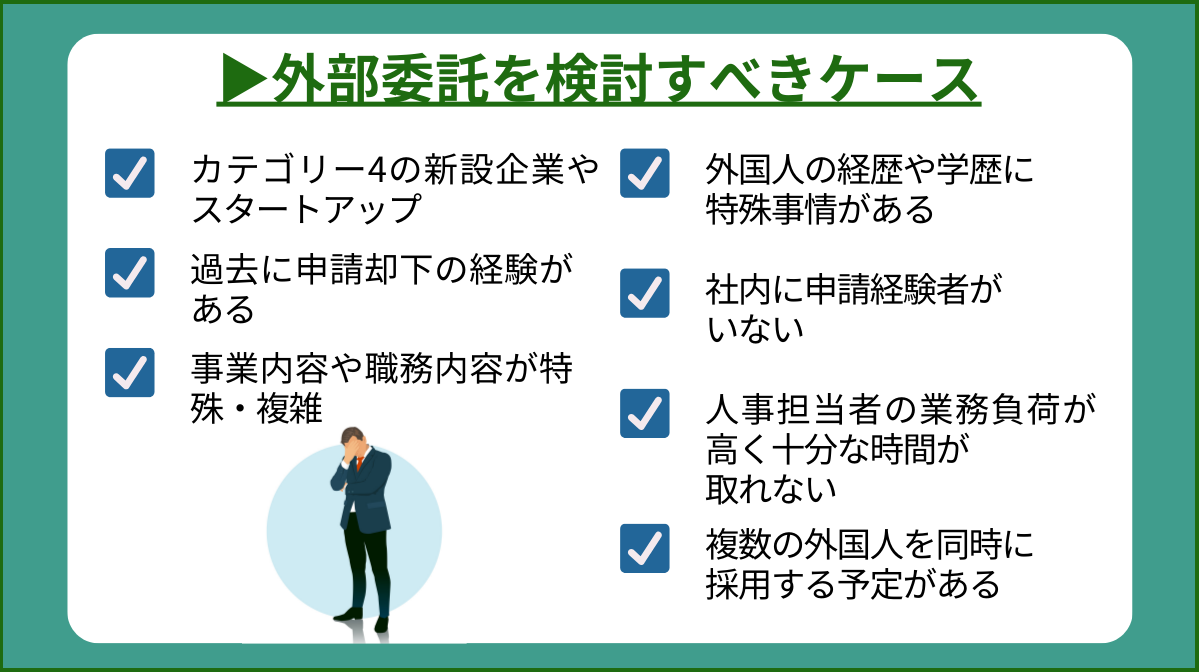

6. 専門家の活用と社内対応の線引き

就労ビザ申請は社内で完結することも、専門家に依頼することも可能です。どちらが適切かは企業の状況や申請の複雑さによって異なります。

ここでは費用・時間・リスクのバランスから、専門家に依頼すべきケースと社内対応が効率的なケースを解説します。

行政書士に任せるべき場面

就労ビザ申請は企業自身でも可能ですが、以下のようなケースでは行政書士などの専門家への依頼を検討すべきです。

行政書士への依頼費用は一般的に1件あたり10〜15万円程度ですが、申請の複雑さによって異なります。この費用と社内で対応する場合の人件費・機会損失を比較検討することが重要です。

特に高度人材やマネジメント層の採用では、スピードが重要なため、専門家依頼による時間短縮効果も考慮すべきでしょう。

社内で進めやすいビザ申請

以下のようなケースであれば、社内での対応が比較的容易です。

シンプルなケース

- カテゴリー1・2の大企業

- 過去に同様の申請実績がある

- 技術・人文知識・国際業務ビザで学歴と職務の関連性が明確

- 申請書類のテンプレートや過去の例がある

社内リソースが整っている状況

- 申請経験のある担当者がいる

- 十分な準備期間が確保できる

- 社内に外国語対応可能なスタッフがいる

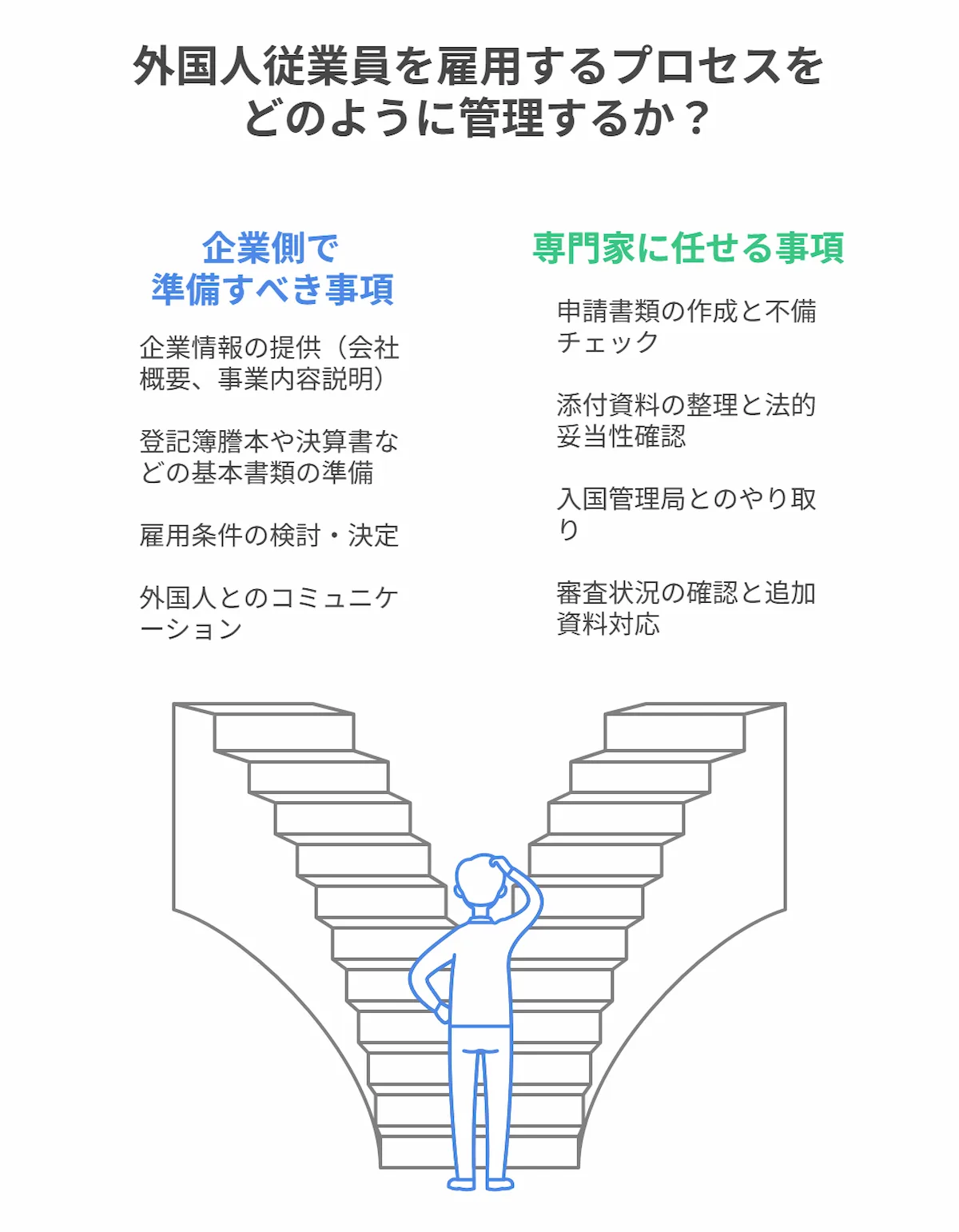

外部専門家との役割分担

専門家に依頼する場合でも、すべてを任せるのではなく、効率的な役割分担が重要です。

このような役割分担により、企業側の負担を軽減しつつ、専門家のノウハウを最大限活用することが可能です。

7. 企業成長につながる外国人採用 – ビザ申請から始める一歩

就労ビザの申請は一見複雑ですが、プロセスを正しく理解し計画的に進めれば確実に取得できます。

申請書類の正確な準備、十分な期間の確保、そして企業規模に合わせた適切な対応が成功の鍵です。初めての申請では専門家のサポートも検討しつつ、徐々に社内ノウハウを蓄積していきましょう。

外国人材の活用は、今後の企業成長に欠かせない戦略となるはずです。

■登録支援機関への委託を検討されているなら…

1号特定技能外国人支援・登録支援機関なら株式会社バックエンドにお任せください。経験豊富な専門の行政書士がトータルでサポートいたします。