建設業界では人手不足と高齢化が深刻な課題となっています。その解決策として注目されているのが「特定技能」制度です。

2019年4月に創設されたこの制度は、外国人材の採用を通じて建設業の人材確保に新たな道を開きました。

本記事では、特定技能「建設」の基本から採用手順、業界特有の要件まで、採用担当者必見の情報を徹底解説します。

- 特定技能1号と2号の違いと、建設業での具体的な業務区分(土木・建築・ライフライン設備)の内容

- 特定技能外国人を採用するための5つのステップと建設業特有の申請要件

- 外国人材への「同等報酬」の考え方と適切な給与設定のポイント

1.特定技能「建設」とは?基本を理解しよう

特定技能「建設」は、建設業界の人手不足解消を目的とした在留資格制度です。

まずは基本的な仕組みと背景、メリットを把握しましょう。

特定技能制度創設の背景と目的

特定技能制度は、深刻化する人手不足に対応するため、2019年4月に新たに創設された在留資格制度です。

これは従来の技能実習制度とは異なり、最初から「就労」を目的とした制度であり、外国人材を「労働力」として正面から受け入れる画期的な制度です。

特定技能は当初14分野でスタートしましたが、2022年に12分野に再編されました。

これらの分野は、特に人手不足が深刻な産業を対象としており、建設業もその一つです。制度創設の目的は以下の3点にまとめられます。

- 深刻な人手不足の解消

- 高齢化が進む産業の担い手確保

- 特定の技能を持つ外国人材の適切な受け入れ体制の構築

特定技能は技能レベルに応じて「1号」と「2号」に分かれており、建設業ではどちらの資格も取得可能です。

当初、特定技能2号が認められていたのは「建設」と「造船・舶用工業」の2分野だけでしたが、2023年には介護を除く11分野に拡大されました。

建設業界が抱える深刻な人手不足と高齢化問題

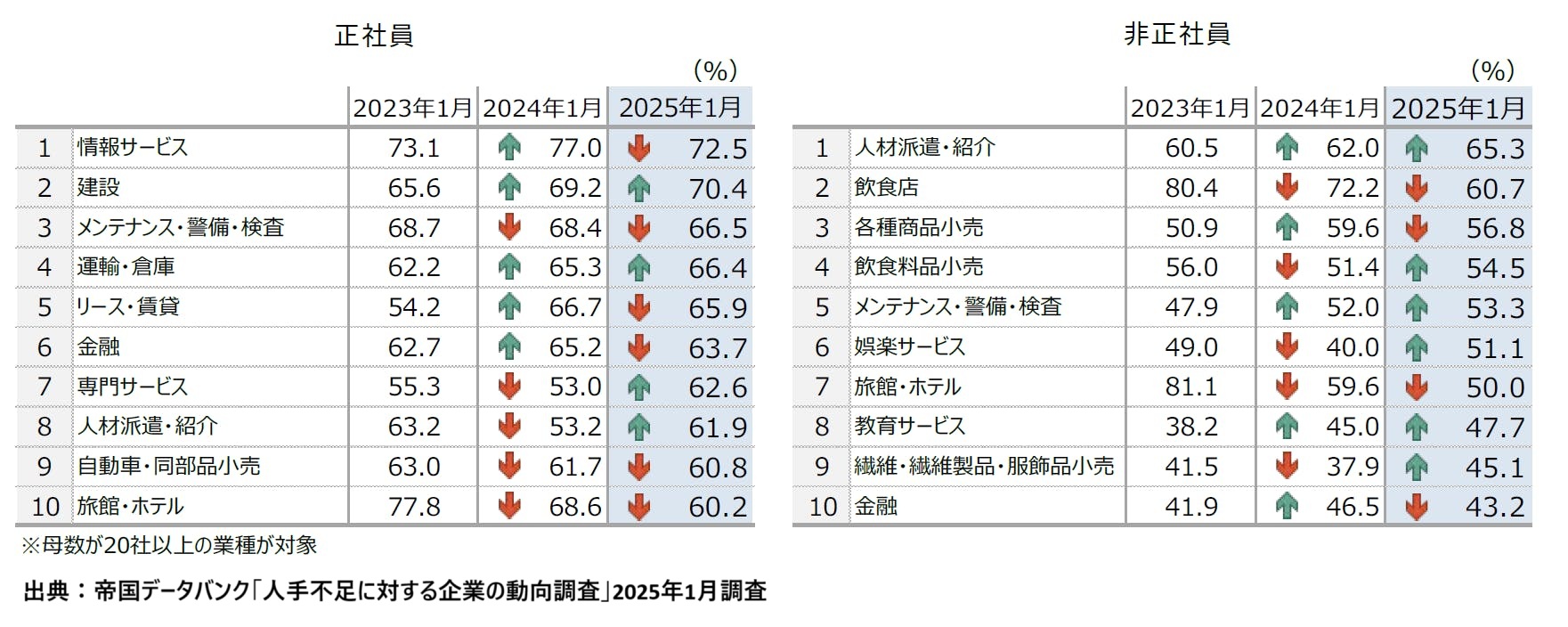

建設業界は特に人手不足と高齢化が深刻な業界です。具体的な数字で見てみましょう。

正社員不足と回答した建設業の企業は70.4%と高い割合が出ています。

(帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査」2025年1月調査)

そして建設業の平均年齢は44.2歳で、全産業の平均年齢よりも高い傾向にあります。

(国土交通省 建設業就業者の年齢構成)

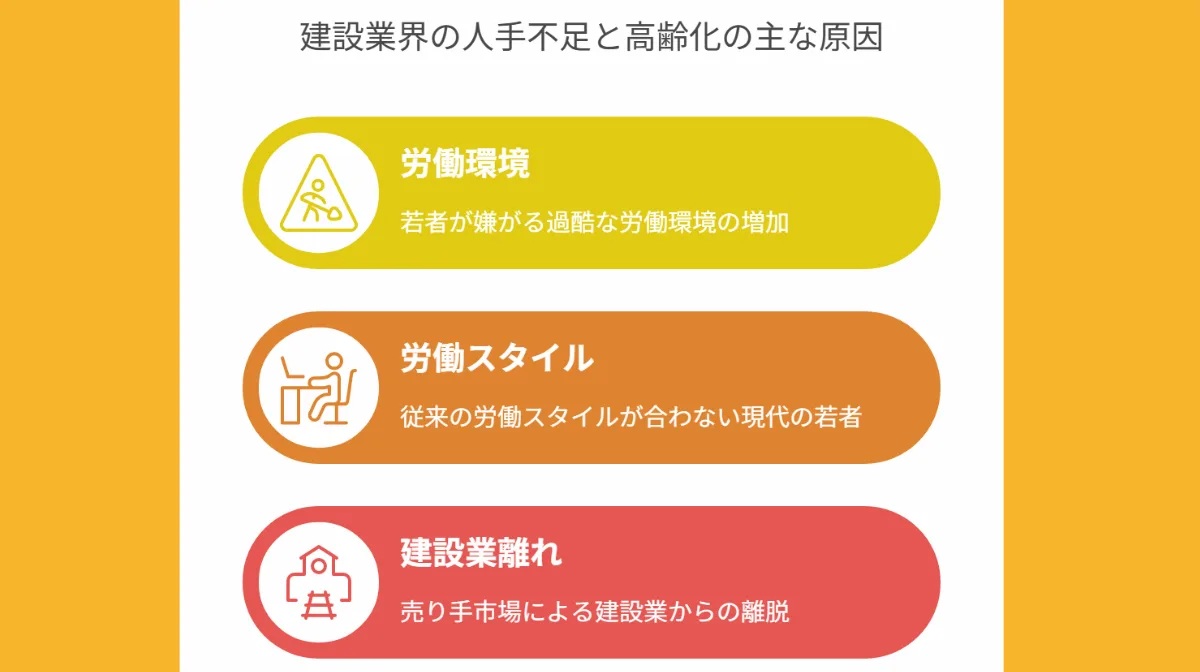

この人手不足と高齢化の主な原因としては、以下が挙げられます。

特に若者の「建設業離れ」は深刻で、新規入職者の減少と高齢者の退職により、技能の継承問題も発生しています。

このままでは建設業の将来が危ぶまれる状況から、外国人材の受け入れは業界存続のカギとなっています。

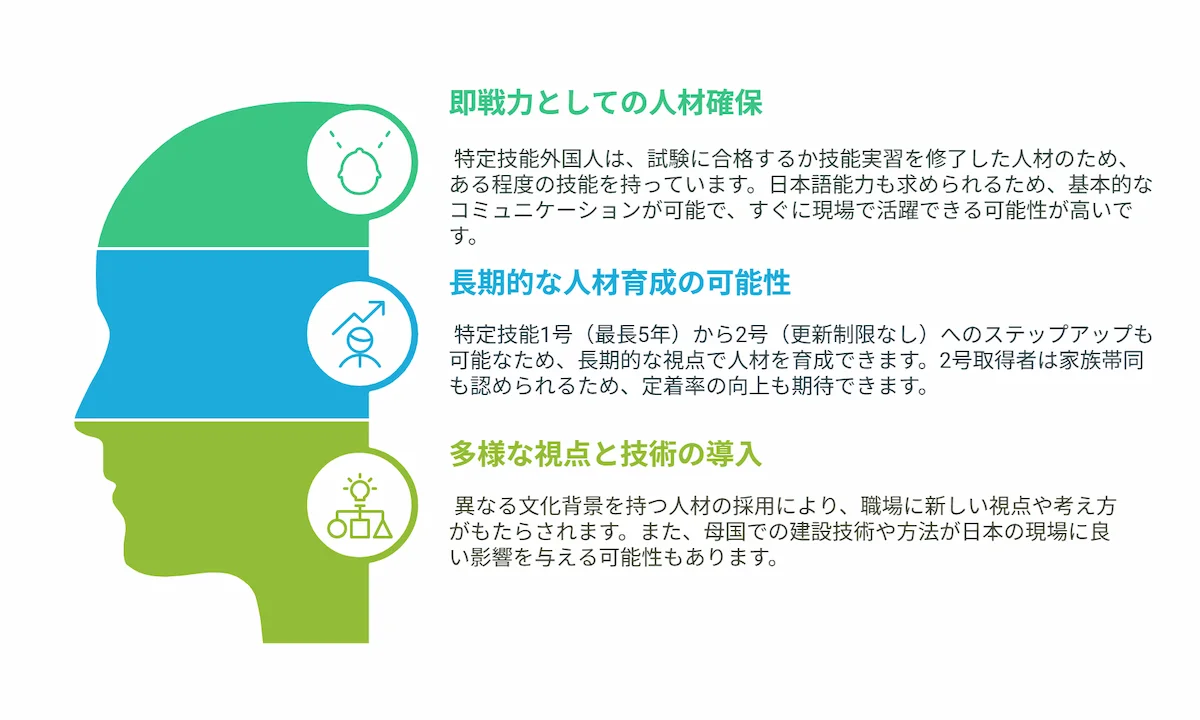

特定技能外国人の活用がもたらす3つのメリット

特定技能「建設」で外国人材を採用することには、企業にとって以下の3つの大きなメリットがあります。

これらのメリットを最大限に活かすためには、外国人材を単なる「人手」としてではなく、貴重な「人財」として受け入れ、適切な環境づくりを行うことが重要です。

2.特定技能1号と2号の違いを徹底比較

特定技能は技能レベルに応じて1号と2号に区分されており、在留期間や家族帯同の可否など重要な違いがあります。

建設業では両方の区分が活用できますが、それぞれの特徴を理解し、自社に適した選択をすることが重要です。

| 項目 | 特定技能1号「建設」 | 特定技能2号「建設」 |

|---|---|---|

| 在留期間 | 1年・6か月・4か月ごとの更新 (通算5年まで) | 3年・1年・6か月ごとの更新 (更新回数の制限なし) |

| 技能水準 | 相当程度の知識または経験 (技能検定3級相当) | 熟練した技能 (技能検定1級相当) |

| 業務内容 | 指導者の指示・監督を受けながら 作業に従事 | 複数の建設技能者を指導しながら 作業に従事し、工程を管理 |

| 日本語能力要件 | JLPT N4以上または JFT-basic 200点以上 | 建設分野では不要 |

| 支援計画 | 必須 (支援計画の策定・実施が義務) | 不要 |

| 家族の帯同 | 不可 | 条件を満たせば可能 |

| 永住権 | 目指せない | 目指せる |

| 実務経験要件 | 不要 | 監督・指導者としての 実務経験が必要 |

どちらの区分を選択するかは、企業のニーズや外国人材の技能レベル、将来的な雇用計画によって検討するとよいでしょう。

多くの場合、特定技能1号で採用し、優秀な人材を2号へステップアップさせるキャリアパスを設計することが効果的です。

各特定技能について詳しく知りたい方は、「特定技能1号」「特定技能2号」の記事で詳しくご紹介しています。

自社にとって最適な特定技能区分の選び方

自社の状況や目的に応じて、特定技能1号と2号のどちらを選ぶべきか、検討するポイントを紹介します。

特定技能1号が適している場合

- 即戦力となる基本的な技能を持った人材が必要

- まずは試験的に外国人材の受け入れを始めたい

- 技能実習修了者をそのまま雇用したい

- 支援体制を整えて丁寧にサポートできる環境がある

特定技能2号が適している場合

- 高度な技能を持つ人材や現場のリーダーが必要

- 長期的に働いてもらいたい人材がいる

- 家族も含めた生活基盤を作り、定着率を高めたい

- すでに特定技能1号や技能実習で優秀な人材がいる

最適な選択は企業により異なりますが、多くの場合、特定技能1号で採用し、優秀な人材を特定技能2号へステップアップさせるというキャリアパスを設計するのが効果的です。

これにより、外国人材のモチベーション維持と長期的な定着を両立させることができます。

3.建設分野における職種と業務区分を解説

特定技能「建設」では、どのような仕事に外国人材を配置できるのでしょうか。2022年の制度改正で職種区分は大きく簡素化され、より柔軟な人材活用が可能になりました。

3つの業務区分の内容と特徴を詳しく見ていきましょう。

2022年8月改定で変わった3つの業務区分

建設分野の特定技能制度は、2022年8月30日に大きな変更がありました。

もともとは11職種に細かく分かれていた業務区分が、次の3つに再編されたのです。

- 土木区分

- 建築区分

- ライフライン・設備区分

この再編の主な目的は、業務範囲の拡大と柔軟性の向上です。

従来は例えば「型枠施工」や「左官」など、細かい職種ごとに区分されていたため、現場の状況に応じた柔軟な業務割り当てが難しいという課題がありました。

改定により、これまで技能実習で習得した技能を活かしつつ、より幅広い業務に従事できるようになりました。

例えば、型枠施工の技能実習を修了した人材は、土木区分と建築区分の両方で働くことが可能になり、現場の状況に応じて柔軟に対応できるようになりました。

土木区分・建築区分・ライフライン・設備区分の業務内容

各区分の具体的な業務内容を詳しく見ていきましょう。

土木区分の主な業務内容

- 土木施設(道路、トンネル、橋梁、ダムなど)の新設工事

- 土木構造物の改築、維持、修繕作業

- 土工事、コンクリート工事、鉄筋工事

- 型枠の組立・解体(土木構造物用)

- 足場の組立・解体(土木工事用)

建築区分の主な業務内容

- 建築物(住宅、ビル、工場など)の建設工事

- 建築物の改修、維持、補修作業

- 型枠の組立・解体(建築物用)

- 足場の組立・解体(建築工事用)

- 内装、外装の仕上げ工事

- 防水工事、塗装工事

ライフライン・設備区分の主な業務内容

- 電気、通信設備の工事

- 給排水、空調、衛生設備の工事

- ガス管、水道管などの配管工事

- 鉄道、道路などの保安設備工事

- 各種設備の維持管理、修繕

- 太陽光発電などの再生可能エネルギー関連設備工事

各区分は独立していますが、実際の現場では重複する部分もあります。現場の状況や必要性に応じて、認定を受けた業務区分内であれば、様々な作業に従事することが可能です。

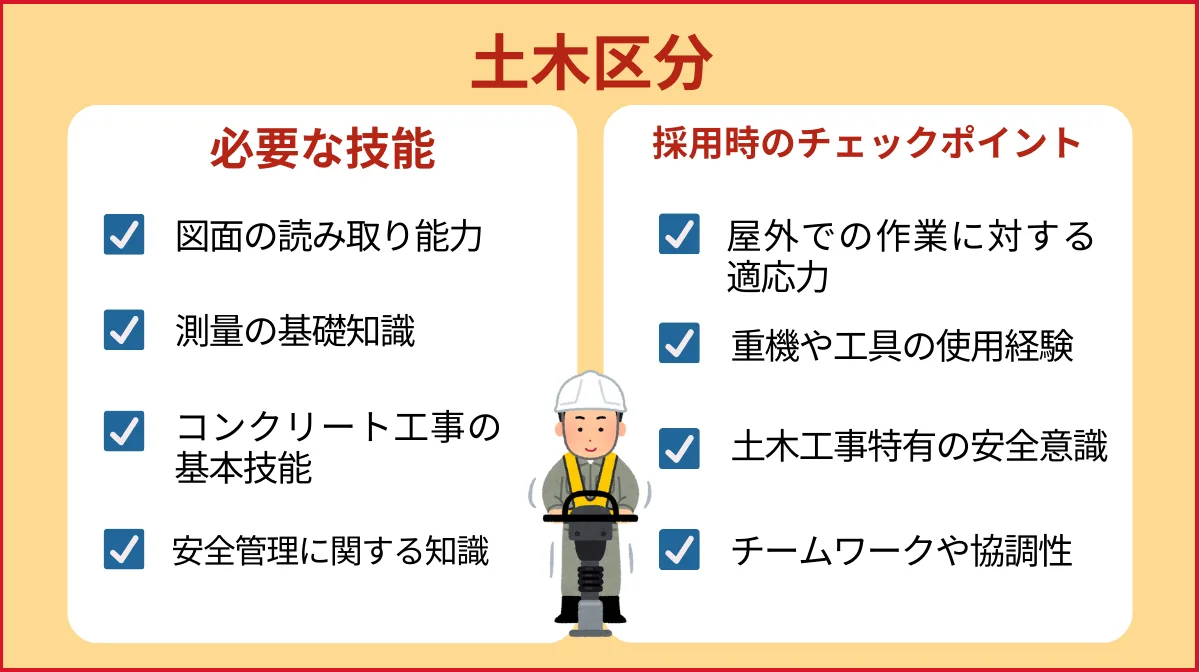

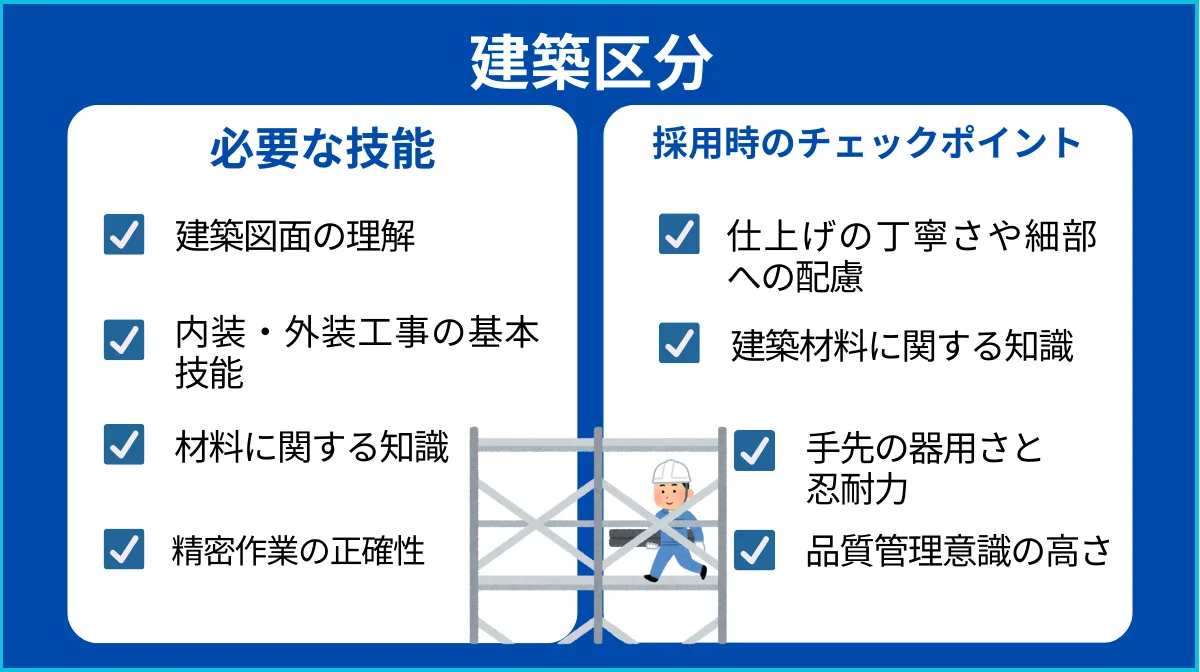

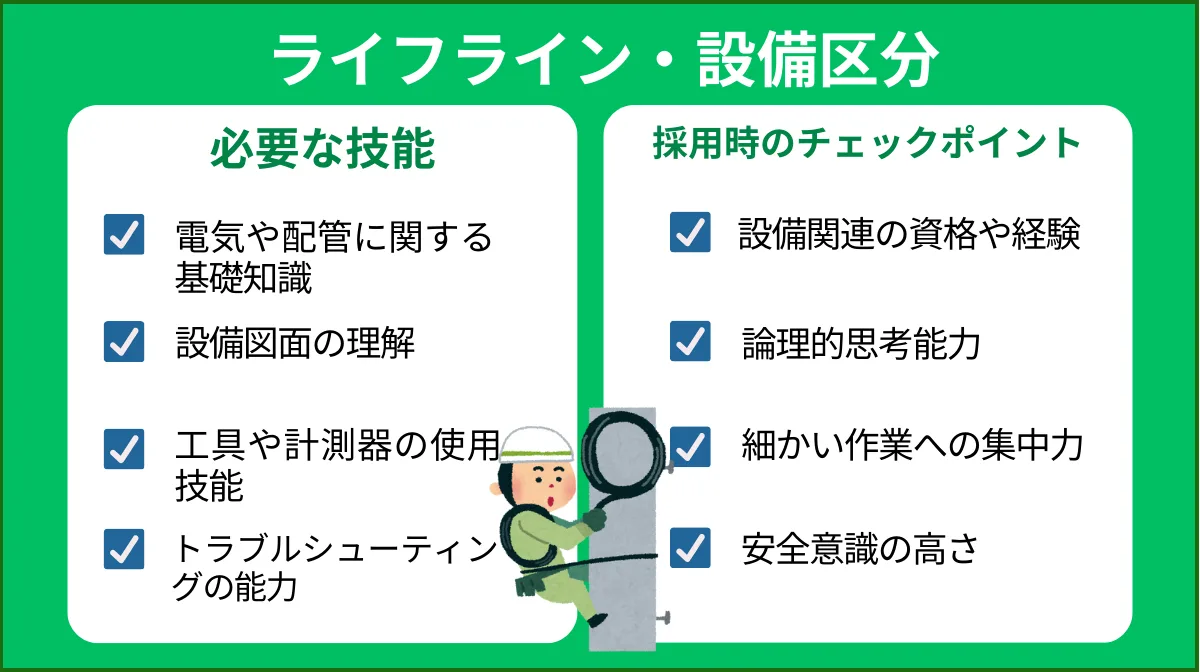

各区分に必要な技能と採用時のチェックポイント

外国人材を採用する際は、各区分に必要な技能を正確に把握し、適切な人材を選ぶことが重要です。

区分ごとの必要技能と採用時のチェックポイントを紹介します。

採用面接では、実際の技能だけでなく、これらのポイントを総合的に評価することが重要です。

また、外国人材の母国での建設業における経験や、技能実習での実績なども参考になるでしょう。

適切な区分と技能レベルの人材を採用することで、現場での活躍と早期戦力化が期待できます。

4.特定技能外国人採用の5ステップを解説

「特定技能で外国人を採用したいが、何から始めればいいのか分からない」という声をよく聞きます。建設業での採用は他業種と異なる独自のプロセスがあります。

成功への5ステップを順番に解説し、採用担当者の不安を解消します。

ステップ1:建設特定技能受入計画の作成と認定申請

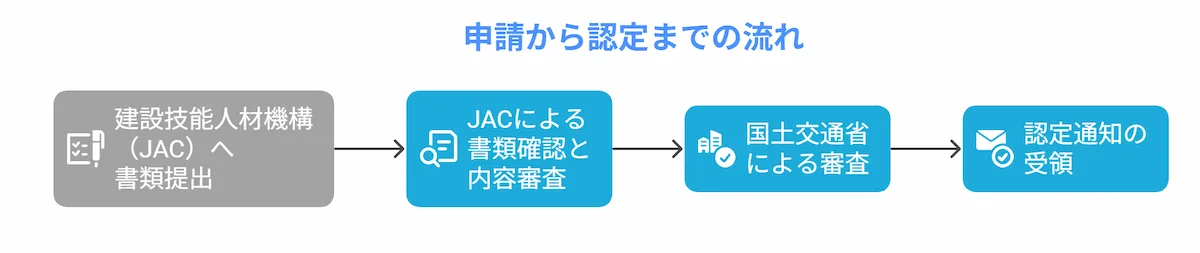

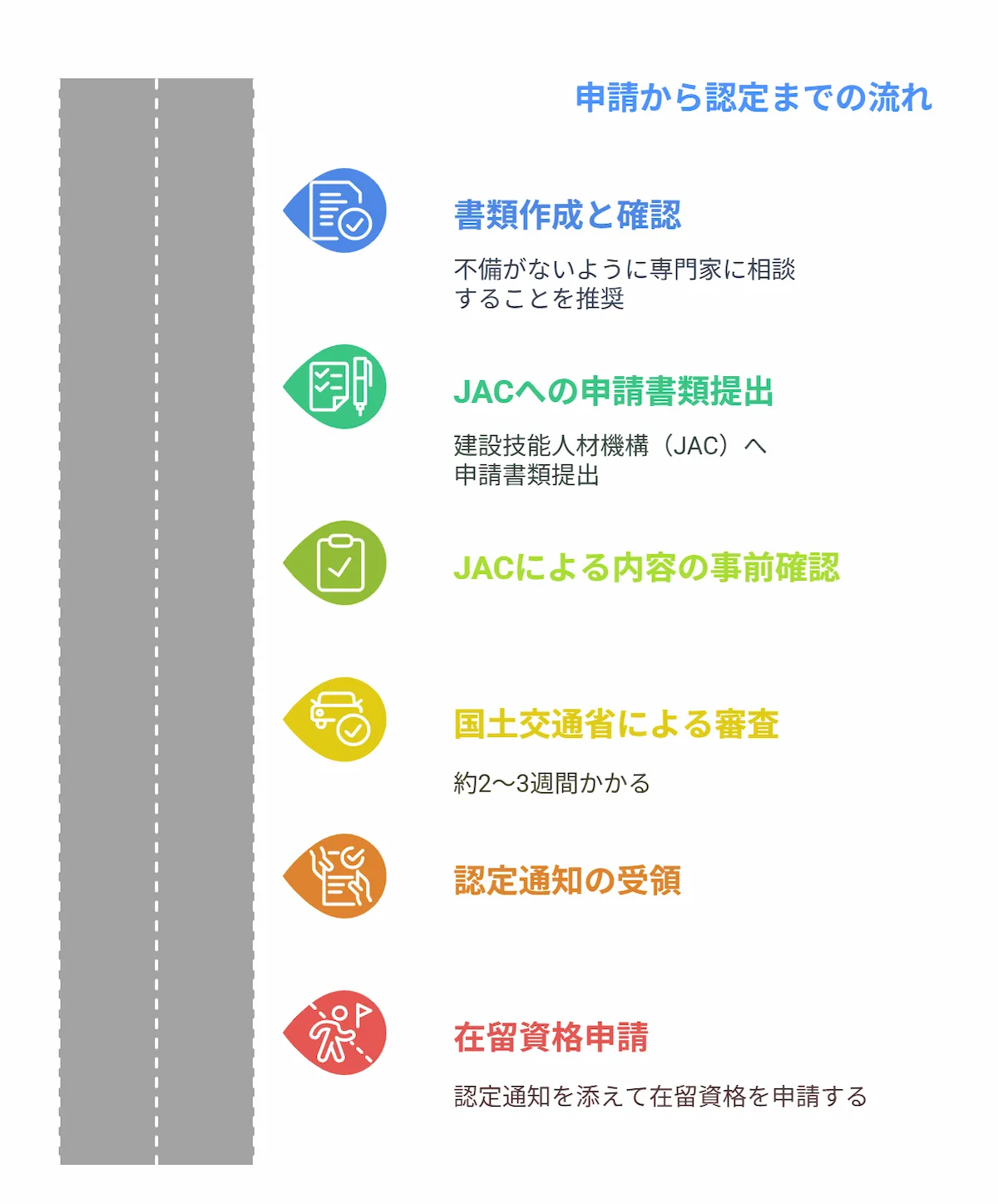

建設分野で特定技能外国人を採用する第一歩は、「建設特定技能受入計画」の作成と認定申請です。これは建設業独自の要件で、国土交通省による認定が必要です。

「建設特定技能受入計画」とは、日本の建設業界において、特定技能の在留資格を持つ外国人を受け入れるための計画です。

この計画では、外国人労働者の雇用条件や労働環境の整備、報酬額の設定などが規定されており、適正な受け入れが求められます。

受入計画に記載する主な項目

- 特定技能外国人に従事させる業務の内容

- 報酬額や支払い方法

- 就業場所、労働時間、休日

- 宿泊施設の確保方法

- 技能の習熟に係る支援内容

- 受入れ人数と根拠

申請から認定までは通常2〜3週間程度かかります。申請書類に不備があると時間がかかるため、専門家に相談するなど、丁寧な準備が必要です。

ステップ2:建設技能人材機構への加入手続き

特定技能「建設」の外国人材を受け入れるためには、一般社団法人建設技能人材機構(JAC)またはJAC正会員の建設業者団体への加入が必須です。

これは他業種にはない建設業独自の要件となっています。

加入パターンと会費については以下の表をご覧ください。

| 加入パターン | 会費 |

|---|---|

| JAC正会員団体への加入 | 年会費36万円 |

| 所属団体がJAC正会員の場合 | 所属団体が定める会費(団体によって異なる) |

| 賛助会員として加入 | 年会費24万円(所属団体がJAC正会員でない場合や、団体に所属していない企業の場合) |

加入後は別途負担金も発生します。

1号特定技能外国人1人あたり月12,500円の受入れ負担金が必要です。この負担金は雇用人数に比例して費用が増加するため、採用計画時に考慮する必要があります。

加入手続きの流れ

- 加入申請書類の準備

- JACまたは正会員団体への申請書類提出

- 審査と承認

- 会費の納入

- 加入完了

加入手続きの流れとしては、まず加入申請書類の準備として企業情報、事業内容、受入れ予定人数などを記載します。

JACまたは正会員団体への申請書類を提出すれば、審査と承認のプロセスがあり、会費を納入して加入完了です。

なお、加入は特定技能外国人が在留資格を申請する前に完了させておく必要があります。また、会費や負担金の支払いが滞ると、外国人材の在留資格更新に影響する可能性もあるため、注意が必要です。

ステップ3:登録支援機関の選定または自社支援体制の構築

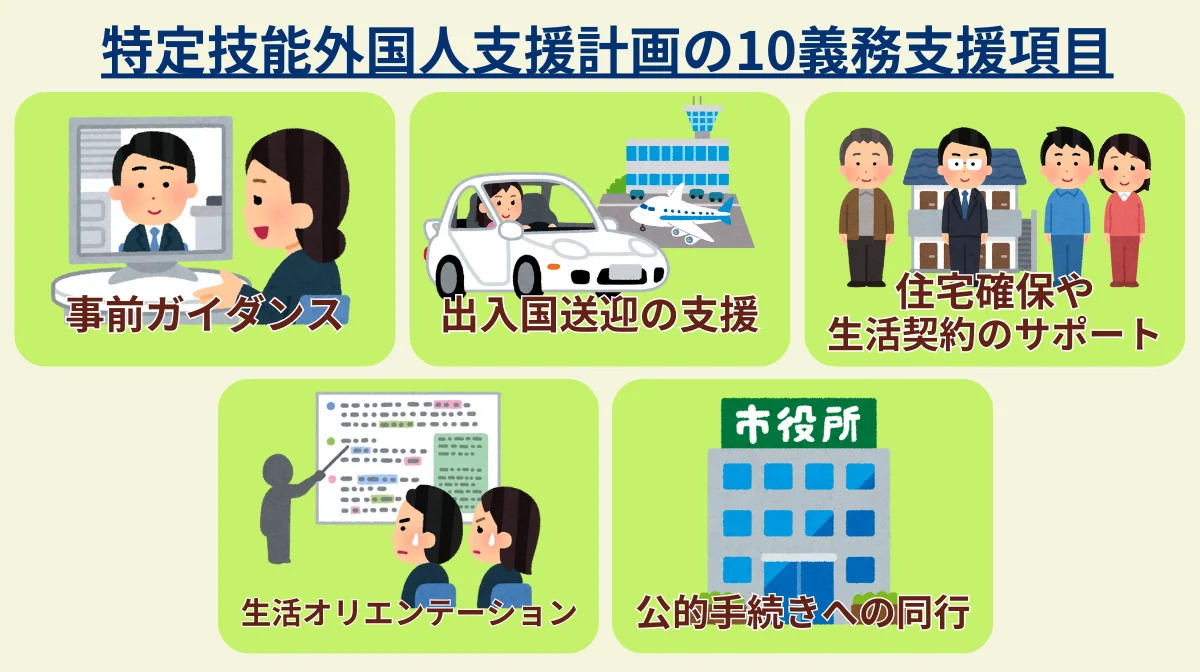

特定技能1号外国人を受け入れる企業には、生活支援を行う義務があります。この支援は自社で行うか、登録支援機関に委託するかを選択できます。

自社で支援を行う場合の体制構築

自社で支援を行う場合の体制構築として、まず支援責任者と支援担当者の選任をしましょう。

次に支援計画を作成し、支援内容を理解した上で実施体制を確保します。並行して支援記録の保管体制も整えておきましょう。

登録支援機関を選ぶ場合

登録支援機関を選ぶ場合は、いくつかのポイントに注意しましょう。

建設業に特化した支援実績があるかどうか、提供するサービス内容と支援の質、費用体系(初期費用、月額費用など)、外国人材とのコミュニケーション体制(通訳の有無など)がどれだけ整っているか、そして緊急時の対応体制は明確化されているかを確認することが重要です。

必要となる支援内容

自社で支援を行う場合のメリットは、コスト削減と外国人材との信頼関係構築です。

一方、登録支援機関を利用するメリットは、専門知識を活かした質の高い支援と自社の業務負担軽減です。企業の規模や体制に合わせて最適な方法を選びましょう。

「申請で失敗するのが怖い」「外国人労働者の受け入れ条件が満たせるかどうか心配」「添付資料を誰かにチェックしてほしい」など、特定技能に関する申請手続きに関して不安なら専門家にお任せください。

株式会社バックエンドが提供している登録支援機関サービスは、申請のサポートから書類準備まで、外国人雇用に関する煩雑な手続きをトータルでサポートします。

■登録支援機関への委託を検討されているなら…

1号特定技能外国人支援・登録支援機関なら株式会社バックエンドにお任せください。経験豊富な専門の行政書士がトータルでサポートいたします。

ステップ4:候補者の選定と面接

特定技能外国人材の採用成功は、適切な候補者の選定から始まります。効果的な選定と面接のプロセスを解説します。

候補者のスクリーニングポイント

候補者をスクリーニングする際には、いくつかの重要なポイントに着目する必要があります。

必要な試験に合格しているかどうかを確認し、特に希望する業務区分における建設業務の経験を評価します。そして、日本語能力と日本での生活適応力についても確認しましょう。

長期就労の意思と将来のキャリアプランについて確認することで、定着率の高い人材を見極めることができます。そのためには過去の就労状況、特に勤務態度や定着率などの情報を参考にしてください。

効果的な面接のための事前準備

効果的な面接のためには、事前の準備も欠かせません。候補者の履歴書や職務経歴を事前に確認して的確な質問ができるようにしておきましょう。

必要に応じて対面またはオンラインでの通訳を手配することも忘れないでください。

また、実技試験や実務に関する質問を準備したり、業務内容のイメージを共有するために建設現場の写真や動画を用意しておくと効果的です。

さらに、勤務条件や待遇を明確に説明できるよう準備しておくことで、ミスマッチを防ぐことができるでしょう。

効果的な面接をするためのポイント

面接では、技能面だけでなく、コミュニケーション能力や価値観の共有、チームワークなど、職場への適応性も重視することが大切です。

また、候補者に対しても、働く環境や待遇を正確に伝え、互いの期待値にズレが生じないようにすることが、採用後の定着率向上につながります。

面接を効果的に行うためには、いくつかのポイントがあります。ポイントを押さえておけば効率的に自社に合った人材と出会える確率が高まるでしょう。

面接のコツと質問例

- 通訳を介する場合は、簡潔で明確な質問を心がける

- 業務に関する具体的な質問(「型枠の組立手順を説明してください」など)

- 生活面での質問(「日本の気候に慣れていますか」など)

- 就労意欲を確認する質問(「なぜ日本で、特に建設業で働きたいですか」など)

- 将来のビジョンを確認する質問(「5年後はどうなっていたいですか」など)

ステップ5:在留資格申請と入国後の受入れ準備

候補者が決まったら、特定技能の在留資格申請と入国後の受入れ準備を進めます。この最終ステップを円滑に進めるポイントを解説します。

在留資格申請の流れ

まずは在留資格申請に必要な書類の準備から始めます。

次に、これらの申請書類を地方出入国在留管理局へ提出します。

審査期間は通常2〜3か月程度かかり、必要に応じて追加資料の提出や面接が求められることもあるので留意しておいてください。

審査が通れば在留資格認定証明書が発行されるので、これを候補者に送付します。候補者は母国での査証(ビザ)申請を行い、査証が発給されたら入国日程の調整を行います。

入国後の受入れ準備

特定技能外国人が安心して働けるように、以下の準備を参考にして生活基盤を整えておきましょう。

入国後のスムーズな立ち上がりが定着率に大きく影響します。特に来日直後の1か月は手厚いサポートを心がけ、外国人材が安心して生活・就労できる環境づくりに努めましょう。

また、定期的な面談を設けて、仕事や生活での悩みを早期に発見・解決することも重要です。

5.建設業特有の要件と注意点

建設業で特定技能外国人を雇用する際には、他業種とは異なる独自の要件と手続きが存在します。

国土交通省による特別な認定や建設技能人材機構への加入義務、さらには同等報酬の適切な設定など、建設業特有のルールを正確に理解し対応することが雇用の成功の鍵となります。

国土交通省による建設特定技能受入計画認定の申請方法

建設業で特定技能外国人を受け入れるには、他業種にはない独自要件として「建設特定技能受入計画」の国土交通省による認定が必要です。

建設特定技能受入計画の申請方法を以下に詳しく説明します。

申請に必要な書類

申請にあたっては様々な書類が必要となります。

- 建設特定技能受入計画認定申請書

- 雇用契約書の写し

- 建設キャリアアップシステム技能者登録申請の事実を証する書類

- 受入れ企業の概要(事業内容、組織体制、財務状況など)

- 報酬額の設定根拠資料(同等技能の日本人の賃金資料など)

- 宿泊施設の確保に関する資料(賃貸借契約書など)

- 建設業許可証の写し など

申請のポイントと審査基準については以下の表を参考にしてください。

| チェックするポイント | 押さえておくべき条件 |

|---|---|

| 報酬額 | 同等技能を有する日本人と同等以上の報酬設定が必須 |

| 受入れ人数 | 常勤の職員総数を超えない範囲(建設業許可を受けていない場合は常勤職員数の2分の1以下) |

| 技能習熟支援 | 外国人の技能向上のための具体的な計画 |

| 実務経験要件 | 2号の場合、実務経験の具体的な証明方法 |

申請時は以下の点に注意してください。

- 提出書類は原本だけでなく、写しも含めて揃える

- 記載内容に不整合がないよう各書類を確認する

- 報酬設定の根拠を明確に示す資料を用意する

- 申請書の記入漏れや押印漏れがないよう注意する

- 余裕をもったスケジュールで申請手続きを進める

受入計画の認定は、在留資格申請の前提条件となるため、早めの準備が重要です。不明点は建設技能人材機構(JAC)に相談しながら、確実に進めましょう。

建設分野特定技能協議会の会費と負担金について

建設分野で特定技能外国人を受け入れるには、建設分野特定技能協議会への加入が義務付けられています。

この協議会は一般社団法人建設技能人材機構(JAC)を中心に運営されており、加入形態によって会費と負担金が異なります。

協議会加入の3つのパターンと会費

JACの正会員として加入する場合

- 年会費:36万円

- 主に業界団体や大手建設会社が対象

所属している団体がJACの正会員である場合

- 所属団体が定める会費(団体によって金額は異なる)

- 所属団体を通じて加入手続きを行う

賛助会員として加入する場合

- 年会費:24万円

- 所属団体がJAC正会員でない場合や、団体に所属していない企業が対象

受入れ負担金については、1号特定技能外国人1人あたり月額12,500円が必要です。この負担金は毎月支払いが必要であり、雇用人数に比例して増加します。

また、雇用している期間中は継続して支払う必要があり、支払い方法は原則口座振替です。

徴収した会費・負担金は以下のような支援に使われています。

- 外国人材の技能向上のための講習会や教材開発

- 建設分野全体での外国人材の活用促進

- 外国人材と受入れ企業のマッチング支援

- 外国人材の適正就労の確保と不正行為防止

- 情報提供や相談対応 など

協議会への加入と負担金の支払いは、特定技能外国人を雇用する期間中は継続的に必要となるため、採用計画を立てる際に長期的なコスト計算に含めることを忘れないでください。

また、会費や負担金の滞納は、在留資格の更新に影響する可能性もあるため注意しましょう。

「同等報酬」の考え方と適切な給与設定のポイント

特定技能外国人の雇用では、「同等の技能を有する日本人労働者と同等以上の報酬」を支払うことが義務付けられています。この「同等報酬」の考え方と適切な給与設定のポイントを解説します。

「同等報酬」の基本的な考え方

- 同じ職場で同等の技能を持つ日本人との比較が基本

- 同じ企業内に該当する日本人がいない場合は、同一地域・同一職種の一般的な賃金水準を参考

- 基本給だけでなく、各種手当も含めた総支給額で判断

- 技能レベルの向上に応じた昇給の仕組みも必要

適切な給与設定の具体的ポイント

適切な給与設定の具体的ポイントとして、まず基本給の設定があります。地域の最低賃金を上回ることが大前提となり、地域の建設業の賃金相場を確認することが重要です。

この際、ハローワークや厚生労働省の賃金構造基本統計調査などを参考にするとよいでしょう。

また、土木・建築・設備など区分や技能レベルに応じた差をつけ、経験年数や保有資格を考慮することも忘れないでください。

手当の設定については、残業手当(割増賃金)は法令通りに支払うことが必須です。通勤手当は実費支給が原則となり、住宅手当を設定する場合は日本人と同等の条件で支給します。

資格手当や技能手当などを設けると、技能向上のモチベーションにつながるので検討するといいでしょう。

給与設定時の注意点

- 日本人と外国人で不合理な差がないようにする

- 報酬額の設定根拠を明確に説明できるようにする

- 支給額に応じた源泉徴収や社会保険料の控除について丁寧に説明する

- 将来的な昇給の道筋や評価制度を明確にする

具体的な給与水準の目安として2025年時点では、

- 特定技能1号「建設」:月給22万円〜28万円程度(地域や職種による)

- 特定技能2号「建設」:月給28万円〜35万円程度(地域や職種による)

- 各種手当(残業代、住宅手当等)を含めると総支給額はさらに上昇

と、しています。

同等報酬の設定は、特定技能受入計画の認定審査で厳しくチェックされる項目です。

適切な給与水準を設定し、その根拠となる資料(日本人従業員の給与明細、地域の賃金相場資料など)を準備しておく必要があるでしょう。

また、給与明細は母国語での説明を付けるなど、外国人材にわかりやすく伝える工夫も必要です。

6.特定技能「建設」の活用で建設業界の未来を創る

特定技能「建設」は、深刻な人手不足に直面する建設業界にとって重要な解決策です。

適切な採用プロセスと受入れ体制を整えることで、技能を持った外国人材が即戦力として活躍し、企業の成長を支えます。

建設業特有の要件にも留意しながら、制度を最大限に活用することで、多様性のある職場環境を実現し、業界全体の持続的な発展につなげていきましょう。