外国人労働者の雇用をしたいが、日本語が話せない方も採用すべきか、お悩みの企業様も増えています。

日本語力の問題は、コミュニケーション不全による業務効率低下、労働災害リスク、離職率上昇など深刻な課題に直面します。しかし一方で、適切な対策により定着率2倍を実現した企業も存在します。

本記事では、言語の壁を乗り越える5つの実践法と3つの支援策を、成功事例とともに詳しく解説します。

- 日本語が話せない外国人労働者との効果的なコミュニケーション手法5選

- 定着率向上と業務効率改善を実現する具体的な日本語支援制度

- 実際に成功した企業の取り組み事例と投資対効果の測定方法

1.日本語が話せない外国人労働者が増加する背景と現状

日本の労働市場において外国人労働者の存在感は年々高まっており、企業の人事担当者や経営者にとって避けて通れない課題となっています。

しかし、採用した外国人労働者の日本語能力不足によるコミュニケーション問題に頭を悩ませている企業も少なくありません。

外国人労働者数の急増と現場の課題

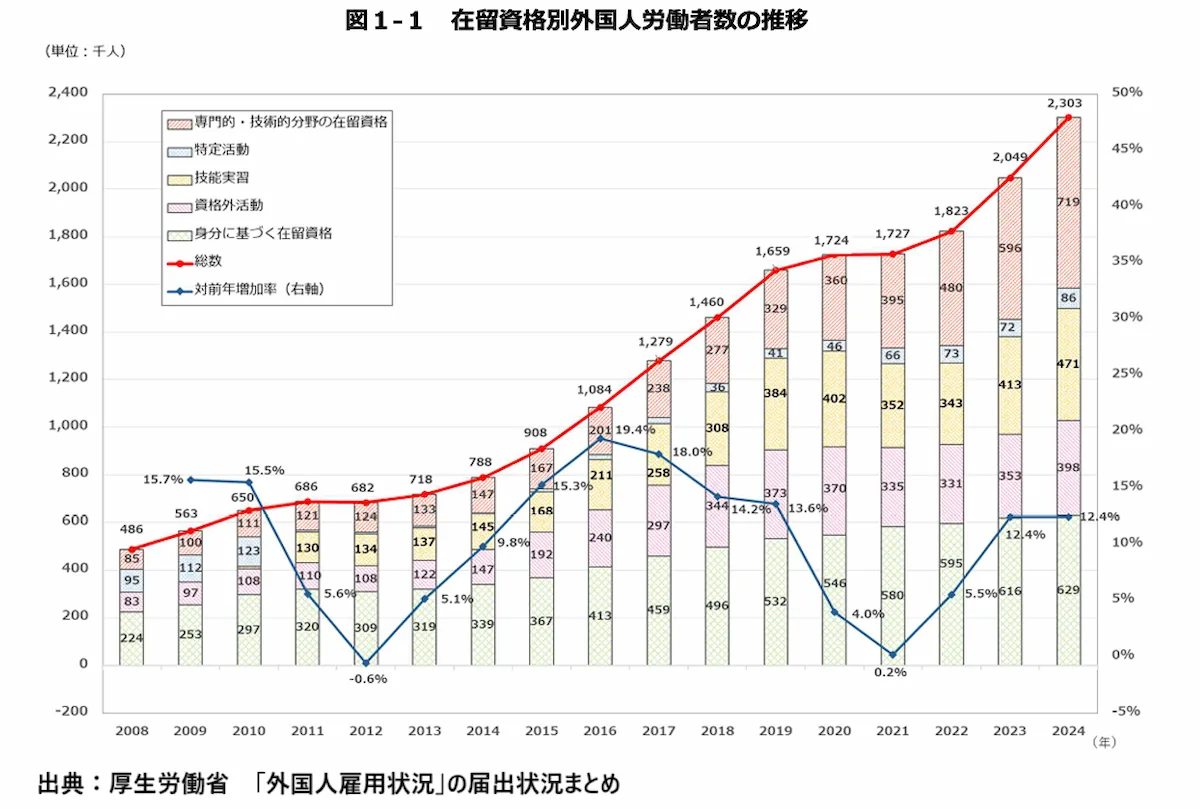

厚生労働省の最新データによると、2024年10月末時点の外国人労働者数は2,302,587人に達し、過去最高を更新しました。

この数字は2007年の届出義務化以降、17年連続で過去最高を更新しており、今後もさらなる増加が予想されます。

出典:厚生労働省 「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)

特に製造業、建設業、介護・福祉業界では慢性的な人手不足を背景に、外国人労働者への依存度が急速に高まっています。しかし、現場では以下のような課題が頻発しています。

日本語能力レベルの実態

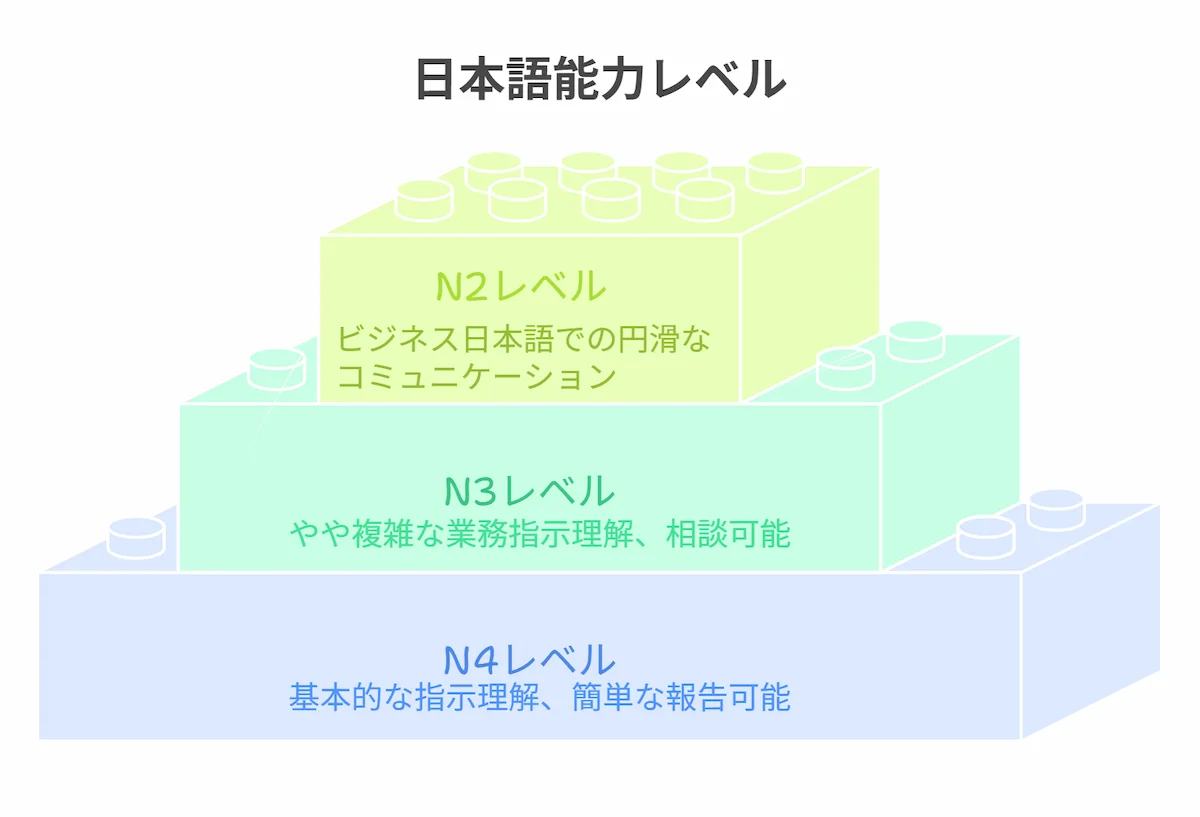

外国人労働者の日本語能力を測る代表的な指標である日本語能力試験(JLPT)は、N1(最上級)からN5(初級)までの5段階に分かれています。

出入国在留管理庁の調査によると、技能実習生においては「仕事に差し支えない程度の日本語能力」を持つ人は半数以下にとどまっているのが現状です。

| 在留資格 | 日本語要件 |

|---|---|

| 特定技能1号 | N4以上 |

| 特定技能2号 | 規定なし |

| 技能実習 | N4相当または同等以上 |

| 介護 | 養成学校入学時にN2相当推奨 |

企業が直面するコミュニケーション問題

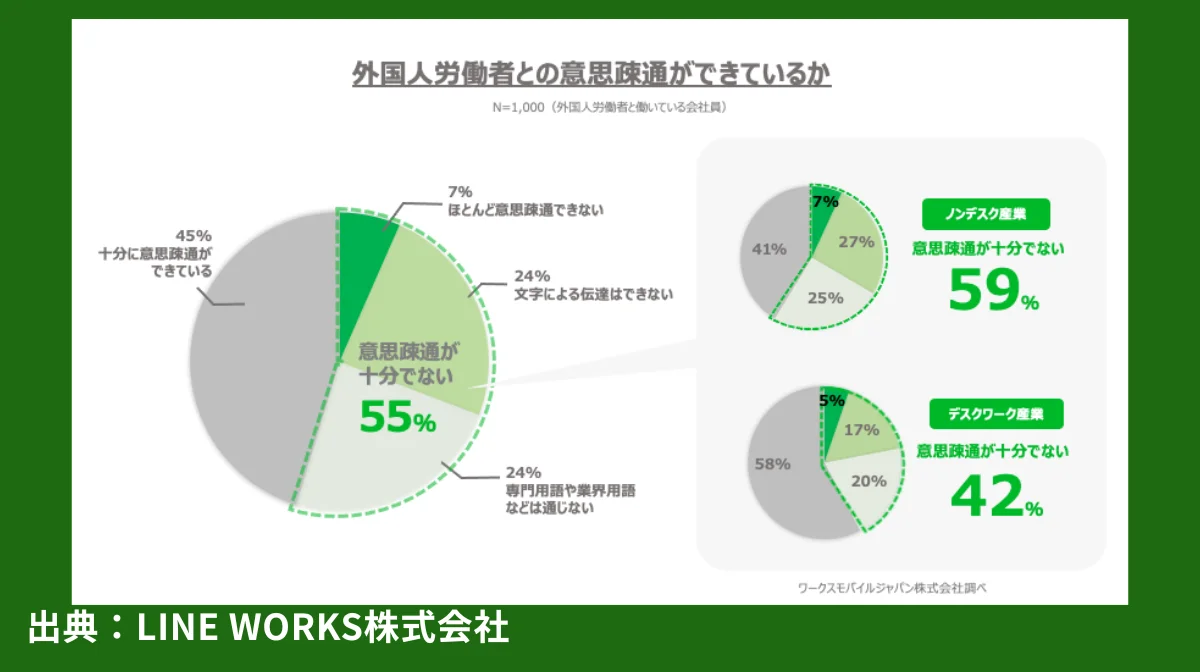

LINE WORKS株式会社の調査では、外国人労働者と同じ職場で働いた経験のある会社員の55%が「意思疎通が十分でない」と回答しています。

特に店舗・工場・現場系の職場では、この割合が59%まで上昇しており、深刻な課題となっています。

コミュニケーション問題の具体例として、「できれば○○してもらえると助かる」という間接的な指示が「任意の対応」と誤解されるケースや、専門用語や業界用語が理解されずに業務ミスが発生するケースが多数報告されています。

参考:LINE WORKS 【外国人労働者とのコミュニケーション実態に関する調査】 一緒に働いたことがある会社員の55%が「意思疎通が十分でない」と回答

2.日本語が話せない外国人労働者を雇用する3つのリスク

日本語能力が不十分な外国人労働者の雇用には、企業運営に深刻な影響を与える可能性があります。

適切な対策を講じない場合、以下のリスクが顕在化し、企業の業績や安全性に重大な問題を引き起こす恐れがあります。

業務効率低下と生産性への影響

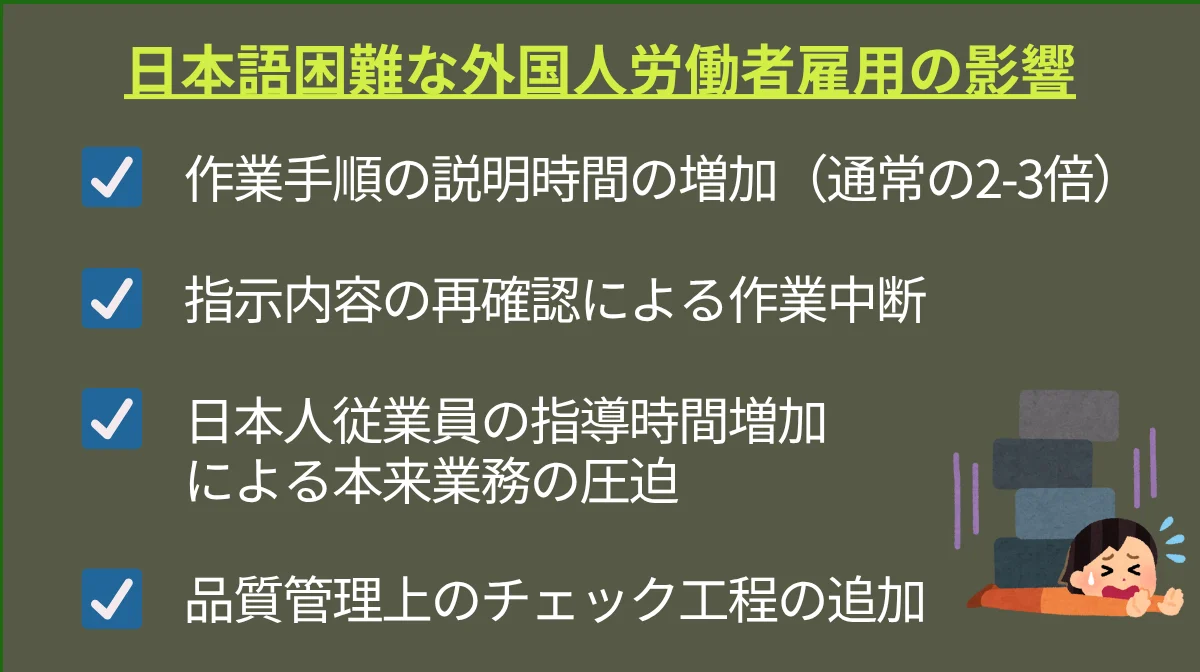

日本語でのコミュニケーションが困難な外国人労働者を雇用すると、業務効率の大幅な低下が避けられません。

業務指示の理解に時間がかかり、確認作業が頻繁に発生するため、通常業務に比べて2倍以上の時間を要するケースも珍しくありません。

具体的な影響として以下が挙げられます。

日本政策金融公庫総合研究所の調査では、職場に外国人労働者がいる中小企業の日本人従業員の49.3%が「コミュニケーションに手間がかかる」と回答しており、現場の負担増大が数値として表れています。

参考:日本政策金融公庫総合研究所 『職場のコミュニケーションが鍵を握る中小企業の外国人雇用』

労働災害リスクと安全管理の課題

製造業や建設業など危険を伴う職場では、日本語理解不足による労働災害リスクが深刻な問題となります。

安全管理上の注意事項や緊急時の指示が正確に伝わらない場合、重大な事故につながる可能性があります。

日本語理解不足から起こりうる労災リスク

- 機械操作時の安全確認手順

- 化学物質取扱いの注意事項

- 緊急避難時の指示理解

- 作業変更時の安全確認

実際に、工場での機械操作指示の誤解が原因で設備故障や作業員の負傷事故が発生した事例も報告されており、企業にとって法的責任問題に発展するリスクも伴います。

実際に起こった労災事例

事例1:製菓工場でのパイローラー機による挟まれ事故(東京地裁・平成21年3月9日判決)

外国人労働者が製菓工場内でパイローラー機の清掃を行っていた際、左手を挟まれ、左示指を骨折した事例が報告されています。会社側は機械の危険性や清掃方法を教示していたと主張しましたが、裁判所は安全配慮義務違反を認定しています。これは、指示の伝達不足や、静止状態での作業徹底が十分に行われていなかった可能性を示唆しています。

事例2:プレス機械による挟まれ死亡事故

技能実習中の外国人労働者が、鋼板を切断するプレス機械に挟まれ死亡した事例も報告されています。この事例では、安全装置が機能しない状態であったことに加え、日本語の理解ができない外国人技能実習生に対する適切な作業標準がなかったことが、発生要因の一つとして挙げられています。

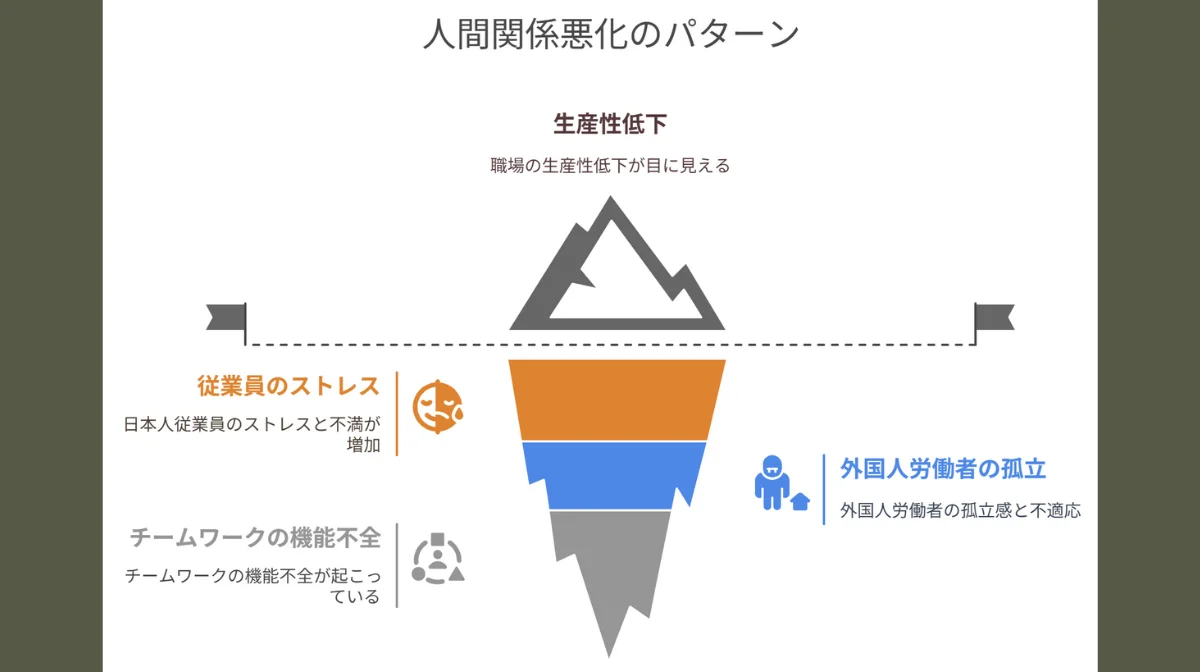

職場の人間関係悪化と離職率上昇

言語の壁によるコミュニケーション不全は、職場の人間関係悪化を招き、最終的には外国人労働者の早期離職につながります。

ヒューマングローバルタレント株式会社の調査によると、1年以内に離職を経験した外国人労働者は全体の28%に上り、その主な理由が上司や同僚とのコミュニケーション問題です。

参考:ヒューマングローバルタレント株式会社 【共同調査】日本で働く外国籍人材の超早期離職率28%、モチベーションダウン率53%の実態とは? ~日本国内の就労者受入れで工夫すべきポイントを調査~

厚生労働省の統計では、外国人社員の約45%が短期間で離職しており、採用コストの無駄や業務継続性の問題が企業経営に深刻な影響を与えています。

3.コミュニケーションを改善する5つの実践法

日本語が話せない外国人労働者との円滑なコミュニケーションを実現するためには、企業側が積極的に環境整備と工夫を行うことが重要です。

以下の5つの実践法を組み合わせることで、言語の壁を効果的に乗り越えることができます。

「やさしい日本語」の活用テクニック

「やさしい日本語」とは、外国人にとって理解しやすいよう配慮された日本語のことで、出入国在留管理庁も積極的な活用を推奨しています。具体的なテクニックは以下の通りです。

やさしい日本語

基本原則

- 一文を短く(15文字以内を目安)

- 主語と述語を明確にする

- 敬語や曖昧表現を避ける

- 結論を先に述べる

実践例

- ❌「お疲れ様でした。できれば明日までに資料をご準備いただければと思うのですが」

- ⭕「明日までに資料を作ってください」

- ❌「会議室の利用について確認させていただきたく」

- ⭕「会議室を使う時は予約してください」

さらに、話すスピードをゆっくりにし(通常の0.8倍程度)、重要な部分は繰り返すことで理解度が大幅に向上します。

翻訳ツール・視覚的コミュニケーションの併用法(ジェスチャー含む)

現代の翻訳技術は飛躍的に向上しており、Google翻訳やポケトークなどの翻訳ツールを効果的に活用することで、複雑な内容も正確に伝達できます。

ただし、翻訳ツールに完全依存せず、以下の視覚的手法と組み合わせることが重要です。

効果的な併用方法

- 作業手順を写真や動画で説明

- イラスト付きの指示書作成

- ジェスチャーと翻訳ツールの同時使用

- 数字や図表を多用した資料作成

実際の現場では、「やってみせる → 一緒にやる → やらせてみる → 結果を確認する」のサイクルを翻訳ツールと組み合わせることで、理解度を大幅に向上させることができます。

多言語マニュアルと教育資料の整備

業務の標準化と安全性確保のため、多言語対応のマニュアル整備は必須です。特に安全性に関わる内容については、母国語での理解が重要になります。

整備すべき資料

- 基本的な業務手順書(母国語版)

- 安全管理マニュアル(図解付き)

- 緊急時対応手順書

- 社内ルールと就業規則

- よく使用する専門用語集

実際に多言語マニュアルを導入した企業では、業務ミスが約40%減少し、新人研修期間も従来の半分に短縮されたという報告があります。

文化的背景を理解した接し方・定期的な対話の重要性

効果的なコミュニケーションには、相手の文化的背景への理解が不可欠です。国や地域によって、時間の概念、上下関係の捉え方、コミュニケーションスタイルが大きく異なります。

文化理解のポイント

- 時間に対する考え方の違い(厳格さの度合い)

- 直接的表現vs間接的表現の好み

- 個人主義vs集団主義の価値観

- 宗教的配慮が必要な事項

日本人従業員向けの異文化理解研修のすすめ

外国人労働者だけでなく、日本人従業員の異文化理解も円滑なコミュニケーションには欠かせません。偏見や誤解を解消し、多様性を受け入れる職場環境を構築することが重要です。

研修内容の例

- 各国の文化的特徴と価値観

- 効果的なコミュニケーション方法

- 宗教的配慮事項

- 差別・偏見の防止

- チームワーク向上のための協働方法

4.外国人労働者の日本語スキル向上支援策

長期的な外国人労働者の定着と職場での活躍を実現するためには、継続的な日本語スキル向上支援が不可欠です。

企業の規模や予算に応じて選択できる効果的な支援策を段階的に実施することで、確実な成果を期待できます。

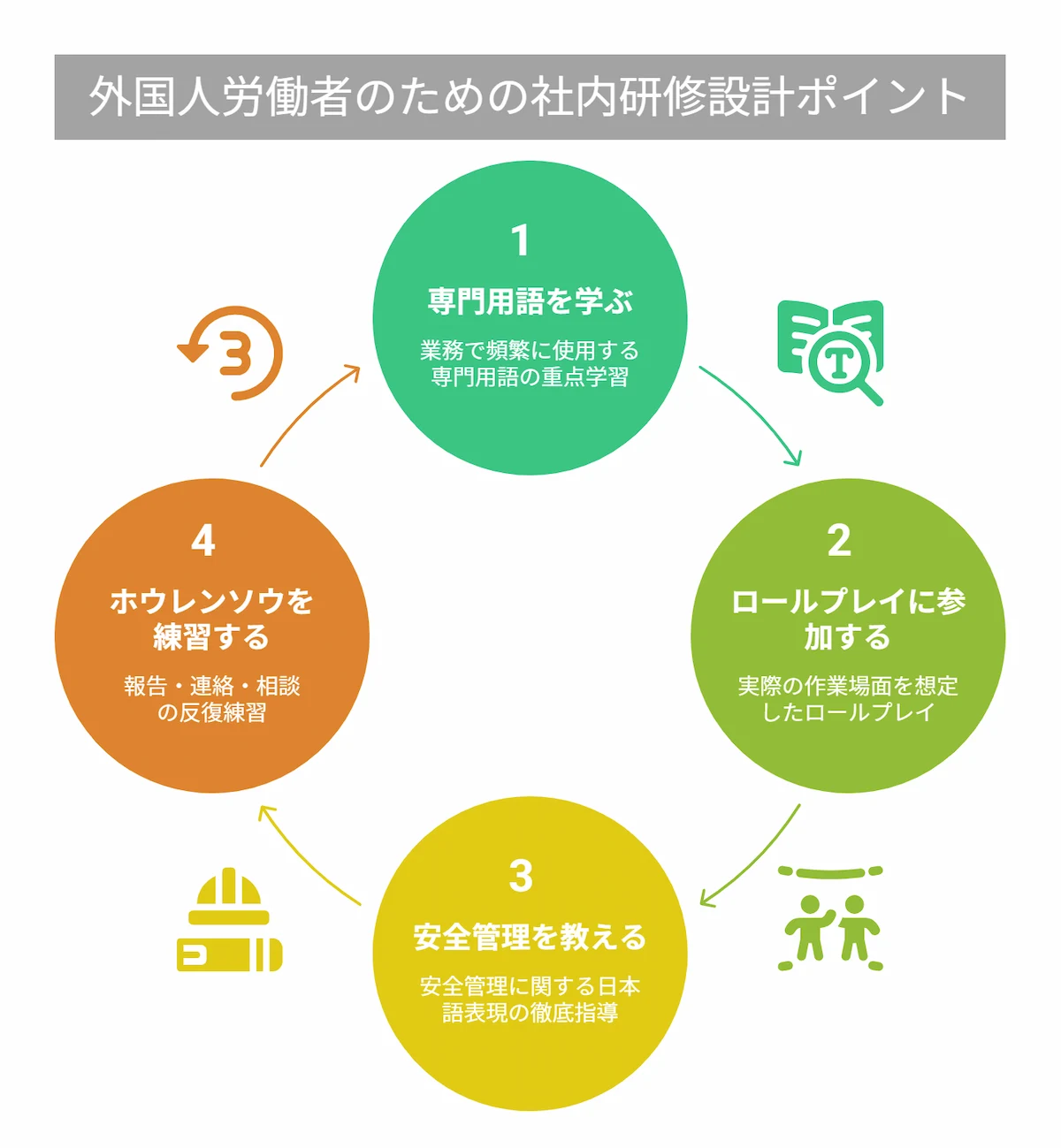

社内・外部日本語研修の効果的な活用法

社内日本語研修は、業務に直結した実践的な日本語能力を効率的に向上させる最も効果的な方法です。

自社の業務内容に特化した研修を行うことで、即戦力として活躍できる人材を育成できます。

費用対効果を考慮すると、基礎的な日本語は外部研修で習得し、業務特化型の内容は社内研修で補完するハイブリッド方式が最も効果的です。

実際にこの方式を採用した企業では、研修開始から6ヶ月でJLPT1レベル向上を達成した事例も報告されています。

登録支援機関のサポートと制度の活用法

登録支援機関は、特定技能外国人の就労支援を専門とする法務大臣認定機関で、日本語教育支援も重要な業務の一つです。

企業が直接実施するよりも専門性が高く、コスト効率に優れた支援を受けることができます。

登録支援機関が提供する日本語支援例

- 入国前の事前日本語教育

- 入国後の継続的な日本語講座

- JLPT受験対策講座

- ビジネス日本語研修

- 生活日本語サポート など

登録支援機関がどのようなことをサポートしてくれるのか、詳しくはこちらの記事で解説しています。

日本語能力試験(JLPT)取得支援の実例

JLPT合格は外国人労働者にとって明確な目標設定となり、学習モチベーション向上に大きく寄与します。

企業としても客観的な日本語能力評価指標として活用でき、人事評価や昇進・昇格の基準として導入する企業が増加しています。

効果的な支援制度設計

| 支援内容 | 実施方法 | 期待効果 |

|---|---|---|

| 受験料補助 | 全額または一部企業負担 | 受験への心理的障壁軽減 |

| 合格報奨金 | N4合格:3万円、N3合格:5万円 | 学習モチベーション向上 |

| 学習時間確保 | 業務時間内の学習時間設定 | 継続的な学習習慣形成 |

| 教材提供 | 過去問題集・オンライン教材 | 効率的な試験対策 |

投資対効果の測定指標

- JLPT合格率の推移

- 業務効率改善度合い

- コミュニケーションエラー減少率

- 外国人労働者満足度

- 離職率の変化

日本語スキル向上支援への投資は、短期的にはコストとなりますが、中長期的には外国人労働者の生産性向上と定着率改善により、投資額の3-5倍のリターンを期待できます。

5.成功事例に学ぶ実践的解決策

実際に外国人労働者との言語の壁を乗り越え、優れた成果を上げている企業の取り組みから、具体的で実践可能な解決策を学ぶことができます。

以下の成功事例は、規模や業界を問わず応用可能な手法を含んでいます。

株式会社まちだ(建設・足場工事/福岡県直方市)

福岡県で足場工事を手がける株式会社まちだは、ベトナム人技能実習生との言語の壁に悩んでいましたが、独自のコミュニケーション手法により劇的な改善を実現しました。

実施した具体的取り組み

週1回の「交換日記」システム

- 外国人労働者が日本語で1週間の出来事や困ったことを記述

- 日本人管理者が返事を書いて、改善点や励ましのメッセージを伝達

- 文法の間違いよりも「伝える意欲」を重視した指導方針

月1回の通訳同行定例会

- ベトナム語通訳者を交えた三者面談

- 業務上の課題や生活面の困りごとを詳細にヒアリング

- 解決策を具体的に検討し、翌月の改善計画を策定

成果と効果

- 外国人労働者の離職率:従来の3分の1に減少

- 日本語能力:6ヶ月で平均1レベル向上

- 業務効率:コミュニケーションエラーによる作業遅延60%削減

- 職場の雰囲気:日本人従業員の満足度も大幅改善

パナソニック電工株式会社

大手電機メーカーのパナソニック電工は、体系的な日本語支援制度により、外国人労働者の定着率向上と生産性改善を同時に実現しています。

包括的支援制度の内容

日本語学習支援

- 登録支援機関と連携した週2回の日本語勉強会

- オンライン学習システムの24時間利用環境提供

- 業務時間内での学習時間確保(週2時間)

インセンティブ制度

- JLPT N4合格:報奨金3万円

- JLPT N3合格:報奨金5万円

- JLPT N2合格:報奨金10万円+昇格査定での加点

文化交流促進

- 月1回の多国籍料理パーティー

- 日本文化体験イベント(茶道、書道等)

- 日本人従業員向け異文化理解研修

測定可能な成果

- 外国人労働者定着率:業界平均の2.3倍

- 平均日本語能力:入社時N5→1年後N3レベル

- 生産性指標:15%向上

- 職場満足度:外国人・日本人双方で90%以上

これらの成功事例に共通するポイントは、継続性・体系性・双方向性の3つです。

一時的な対応ではなく、長期的な視点で段階的な支援制度を構築し、外国人労働者と日本人従業員の両方が参加できる環境を整備することが成功の鍵となっています。

6.採用と日本語要件の法的注意点

外国人労働者の採用において、日本語能力要件の設定は法的規制に適合していないければなりません。

適切な理解なしに進めればコンプライアンス違反や採用トラブルに発展する可能性があるため、事前に確認しましょう。

在留資格別の日本語要件と確認ポイント

在留資格によって求められる日本語能力レベルが法的に規定されており、採用時には必ず確認すべき重要事項です。

主要在留資格の日本語要件

| 在留資格 | 日本語要件 | 確認方法 |

|---|---|---|

| 特定技能1号 | N4以上 | JLPT証明書または国際交流基金日本語基礎テスト |

| 特定技能2号 | 規定なし | – |

| 技能実習 | N4相当 | 技能実習評価試験または同等証明 |

| 技術・人文知識・国際業務 | 法的規定なし | 面接・実技テストで判断 |

コンプライアンス遵守の重要性

外国人雇用においては、入管法違反や労働基準法違反を防ぐため、特に以下の点に注意しましょう。

法的遵守事項

- 在留資格の範囲内での業務従事

- 適切な労働条件の提供

- 雇用状況の適切な届出

- 差別的取扱いの禁止

日本語能力に関する注意点

- 過度に高い日本語要件設定による間接差別の回避

- 業務に直接関係のない日本語試験の強制禁止

- 日本語能力向上支援の適切な提供

違反した場合、最大3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられる可能性があり、企業の社会的信用失墜にもつながります。

7.よくある質問と実践的な解決方法

外国人労働者の日本語問題に関して企業が直面する具体的な課題と、その実践的な解決方法をQ&A形式でまとめました。現場で即座に活用できる対処法を中心に解説します。

Q: 面接でJLPT証明書以外に日本語能力をどう判断すべきでしょうか?

A: 以下の実践的な確認方法を組み合わせて総合判断してください

会話テストの実施

- 自己紹介(2分程度)

- 業務に関する簡単な質疑応答

- 緊急時の対応シミュレーション

- 数字や時間の聞き取り・発話テスト

実技確認ポイント

- 口頭指示の理解度

- 質問する能力

- 分からない時の対処方法

- 報告・相談の日本語表現

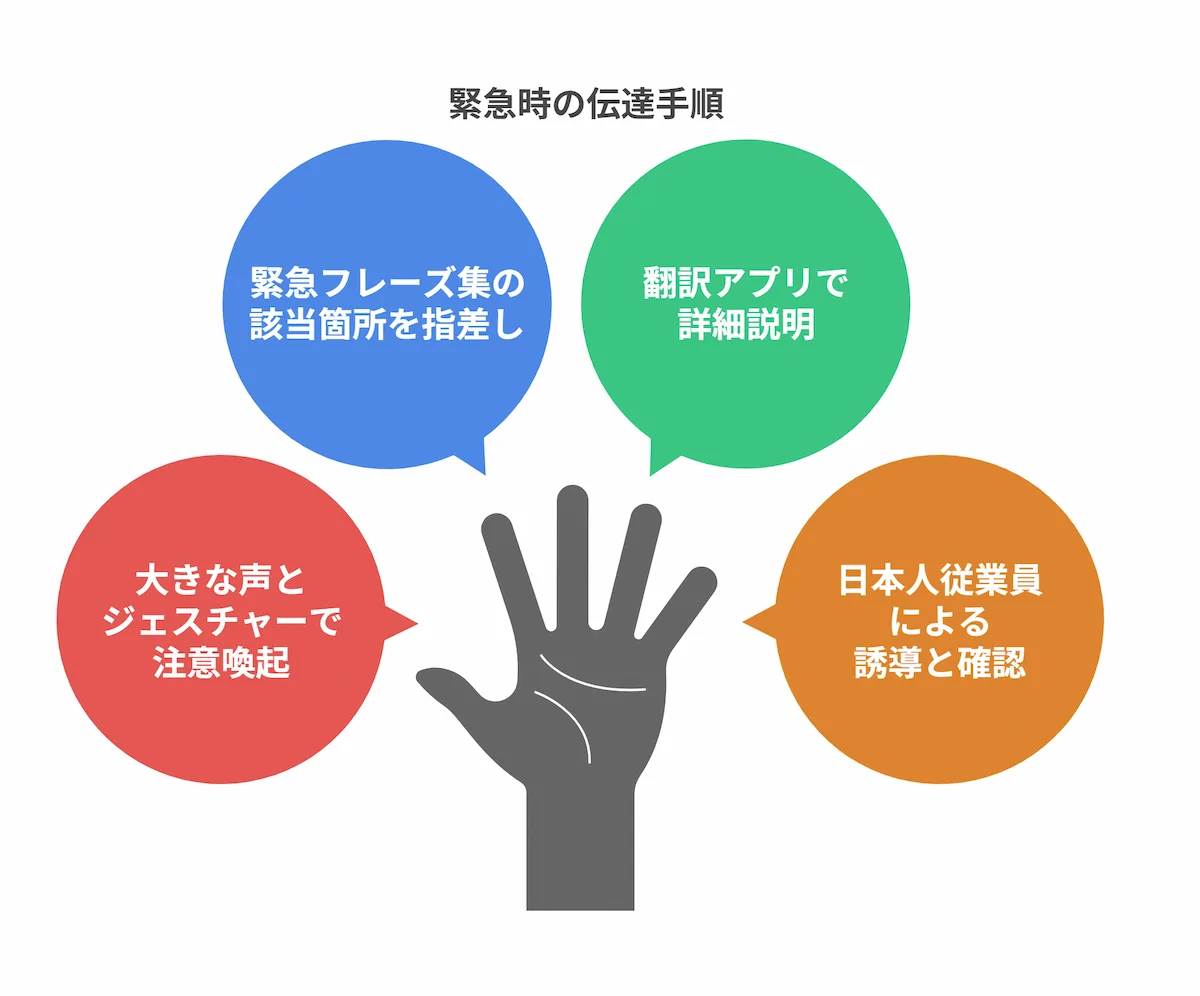

Q: 日本語が通じない外国人労働者に緊急事態をどう伝えればよいでしょうか?

A: 事前準備と多重的な伝達方法の組み合わせが重要です

事前準備すべき資料

- 緊急時フレーズ集(母国語対訳付き)

- 避難経路図(多言語表示)

- 緊急連絡先リスト

- 翻訳アプリの事前インストール

よく使用する緊急フレーズ例

- 「危険です」→「キケンです」→「DANGEROUS」

- 「止まってください」→「ストップ」

- 「逃げてください」→「ニゲテ」→「ESCAPE」

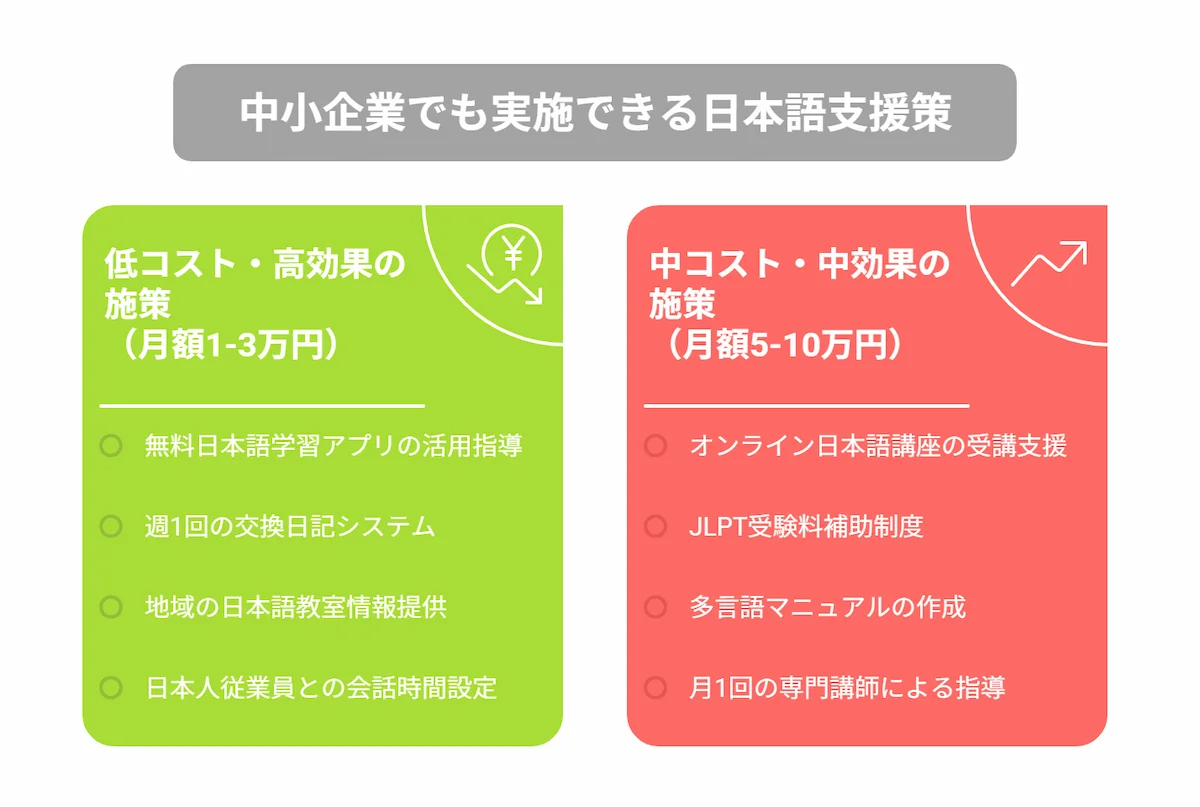

Q: 予算が限られている中小企業でも実施できる日本語支援策はありますか?

A: 段階的アプローチで費用対効果の高い施策から始めてください

投資対効果の測定方法

- 業務効率改善度(作業時間短縮)

- コミュニケーションエラー減少率

- 離職率の変化

- 新規採用・研修コストとの比較

実際に段階的支援を導入した中小企業では、初期投資額の2-4倍の効果(生産性向上・離職率改善による採用コスト削減等)を1年以内に実現したケースが多数報告されています。

重要なのは、完璧を求めず「できることから始める」姿勢です。小さな改善の積み重ねが大きな成果につながります。

8.日本語が話せない外国人労働者と共に働く未来

日本語が話せない外国人労働者との協働は、適切な対策により企業の大きな資産となります。

やさしい日本語の活用、翻訳ツールの戦略的使用、継続的な日本語支援制度の構築により、言語の壁は必ず乗り越えられます。

小さな改善から始めて段階的に取り組み、多様性に富んだ強い組織の構築を目指して持続的な企業成長を実現しましょう。

■登録支援機関への委託を検討されているなら…

1号特定技能外国人支援・登録支援機関なら株式会社バックエンドにお任せください。経験豊富な専門の行政書士がトータルでサポートいたします。