2027年4月から特定技能「廃棄物処理」分野の受け入れが正式開始されます。有効求人倍率3.06倍という深刻な人手不足に悩む業界にとって、これは大きなチャンスです。

しかし、制度開始と同時に優秀な外国人材を確保できるかは今からの準備次第。本記事では、競合に差をつける4つのステップで進める具体的な準備手順を完全解説します。

- 2027年開始の特定技能「廃棄物処理」制度の詳細と自社適用可能性の判定方法

- 社内受け入れ体制構築から人材確保まで4つのステップの具体的実践手順

- 登録支援機関選定のポイントと費用を抑える契約交渉術

1.特定技能「廃棄物処理」分野追加の最新動向

2027年開始が確定した背景と業界への影響

政府は2025年5月、物流倉庫の管理、廃棄物処理、リネン製品の供給の3つを加えて19業種に拡大し、2027年にも企業が採用を始められるように在留資格の制度を変更すると正式発表しました。

2025年12月の閣議決定を経て、2027年4月からの制度開始が確実となっています。

この決定により、廃棄物処理業界は従来の16分野から19分野への拡大という歴史的な転換点を迎えます。

2027年度から、「廃棄物処理」分野が新たに特定技能制度の対象として正式に追加されることで、業界にとって念願の合法的な外国人材確保ルートが開かれることになります。

特筆すべきは、廃棄物処理業界がこれまで技能実習制度の対象外であったことです。

実際のところ、廃棄物処理業は技能実習の対象には入っていませんでしたという状況から、特定技能制度での受け入れが実現することは、業界にとって画期的な変化といえるでしょう。

制度追加の直接的なメリット

この制度が追加されることでのメリットは以下の4点です。

制度追加の直接的なメリット

合法的な外国人材確保ルートの確立

人手不足解消への具体的な解決策

業界の持続可能性向上

国際的な人材活用による競争力強化

廃棄物処理業界の人手不足が深刻化する3つの理由

廃棄物処理業界の人手不足は、他業界と比較しても極めて深刻な状況にあります。

有効求人倍率は「廃棄物処理→3.06倍」と、物流倉庫の1.92倍、リネンサプライの4.30倍と並んで高い水準を示しています。

この深刻な人手不足には、以下の3つの構造的要因があります。

1. 従業者の高齢化と若年層の業界離れ

⇒従事者の高齢化と若年層の業界離れが進行しており、新卒採用も困難な状況が続いています。

廃棄物処理業界は以前より人手不足が慢性化しており、日本人にとっても危険であるというイメージの強い業種のため、給料面が良くても選ばれにくいという業界特有の課題があります。

2. リサイクル・ごみ処理需要の増加

⇒SDGs推進やカーボンニュートラル対応により、リサイクル・ごみ処理需要の増加(SDGs・カーボンニュートラル対応)が顕著となり、従来以上の処理能力が求められています。

循環型社会の構築に向けた社会的要請により、廃棄物の適正処理とリサイクル率の向上が急務となっています。

3. 地域差のある労働力供給

⇒ 全国的に労働力不足が進む中で、地域差のある労働力供給により、特に地方の廃棄物処理事業者では深刻な人材確保困難に直面しています。都市部への人口集中により、地方の処理施設では人材確保がより困難な状況が続いています。

制度追加で変わる外国人採用の選択肢

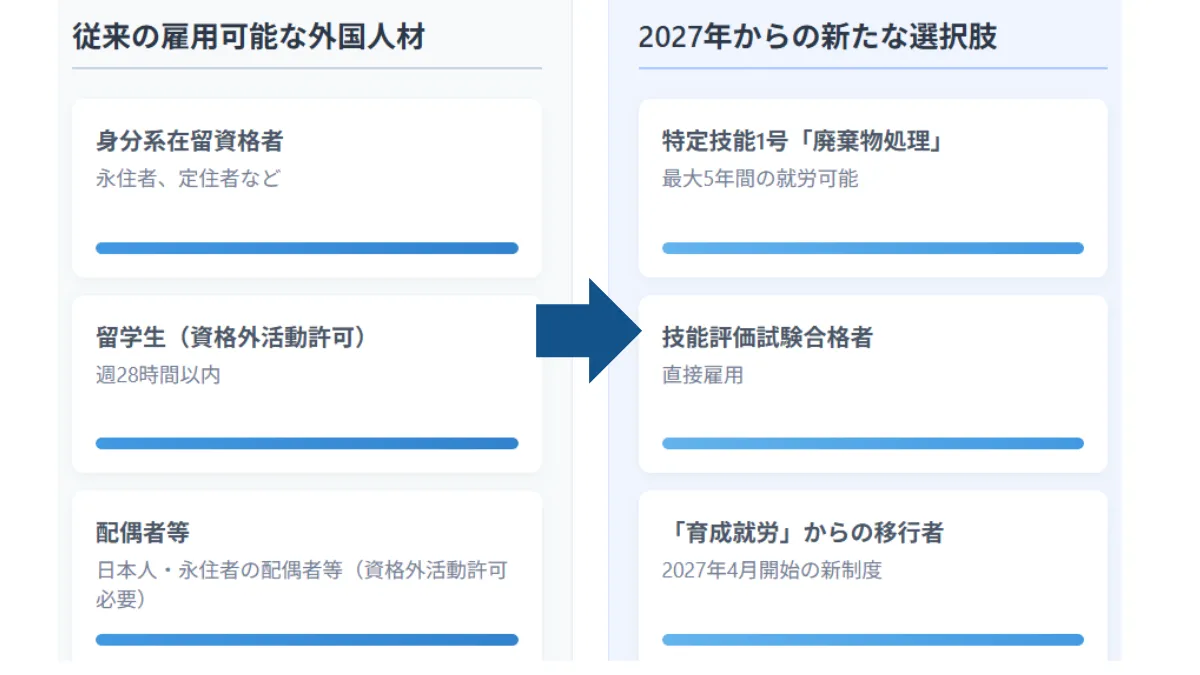

これまで廃棄物処理業界で外国人を雇用するためには、限られた選択肢しかありませんでしたが、特定技能「廃棄物処理」分野の追加により、外国人採用の選択肢は大きく広がります。

明確に「特定技能」という形で就労可能とすることで、制度の適正運用と不正防止の効果も期待されています。

これにより、企業は安心して外国人材を雇用でき、外国人材も安定した就労環境を得ることが可能になります。

また、27年4月からは途上国への技術移転を目的にしていた技能実習を廃止し、新たな「育成就労」制度を始めることで、より体系的な外国人材育成・活用の道筋が整備されることになります。

この制度変更により、廃棄物処理業界における外国人材活用は新たな段階に入り、持続可能な人材確保戦略の構築が可能となります。

対象業務詳細

- ごみの分別・選別(資源・可燃・プラスチックなど)

- 中間処理施設での搬送、圧縮、梱包

- ごみ収集車への積み込み・回収補助

- リサイクル工程における仕分けやライン作業

- 焼却・破砕施設での簡易作業

受け入れ企業要件

受け入れるためには以下のような要件を満たすことが重要です。

✅ 雇用契約の適正性

- 外国人との書面による雇用契約

- 労働条件の明確化

✅ 同等待遇の保証

- 日本人と同等以上の賃金・福利厚生

- 差別的待遇の禁止

✅ 社会保険の完備

- 社会保険・労働保険への加入

- 労働法規の完全遵守

✅ 支援体制の整備

- 10項目の義務的支援の実施

- 生活・労働・日本語学習サポート

2.対象業務と受け入れ企業の要件

特定技能で従事可能な廃棄物処理業務の詳細

特定技能「廃棄物処理」分野で外国人材が従事できる業務は、安全性を重視しつつ段階的な技能習得が可能な作業に限定されています。

特定技能「廃棄物処理」分野で外国人材が従事できる業務は、以下のように整理されています。

主要対象業務

| 業務分類 | 具体的な作業内容 | 習得難易度 | 安全要件 |

| 分別・選別作業 | ごみの分別・選別(資源・可燃・プラスチックなど) | 初級 | 基本安全装具 |

| 中間処理作業 | 中間処理施設での搬送、圧縮、梱包 | 中級 | 機械操作安全 |

| 収集運搬補助 | ごみ収集車への積み込み・回収補助 | 中級 | 車両周辺安全 |

| リサイクル作業 | リサイクル工程における仕分けやライン作業 | 初級〜中級 | ライン作業安全 |

| 処理施設作業 | 焼却・破砕施設での簡易作業 | 中級〜上級 | 高温・粉塵対策 |

これらの業務は、清掃・ごみの収集運搬、リサイクル処理など、生活インフラを支える重要な業務として位置づけられており、日本の循環型社会構築に欠かせない役割を担っています。

すべての業務はマニュアル化・安全管理が求められる領域であり、外国人材でも段階的に習得可能な作業とされています。

特に、安全教育の徹底と継続的な技能向上支援が重要な要素となります。

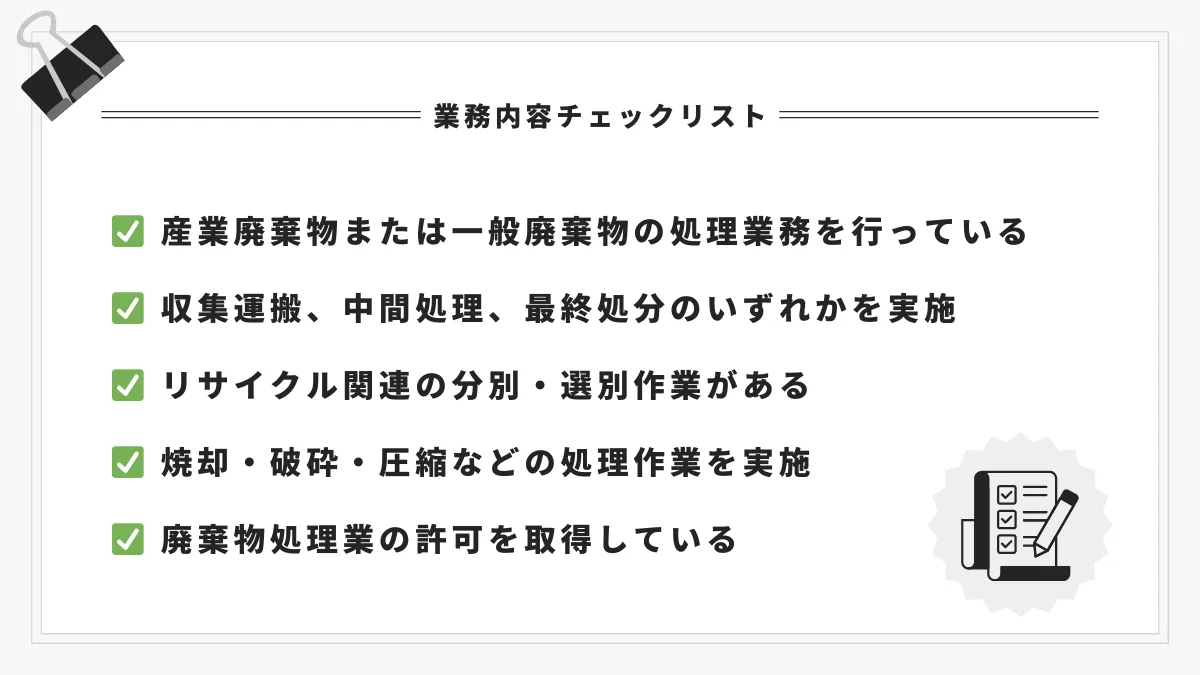

自社業務が制度対象となるかの判定方法

自社の業務が特定技能「廃棄物処理」の対象となるかを判定するには、以下のチェックポイントを確認してください。

除外される可能性が高い業務

❌ 管理・営業・事務などの間接業務のみ

❌ 高度な技術判断を要する施設管理業務

❌ 危険物取扱い資格が必須の作業

❌ マニフェスト管理などの法的責任を伴う業務

判定の具体的手順

- 業務内容の詳細分析

⇒現在の作業工程を細分化し、各工程の技能要件を確認する - 許可業種との照合

⇒取得している廃棄物処理業許可と対象業務の整合性を確認する - 安全管理体制の評価

⇒外国人材が安全に従事できる作業環境かを評価する - 専門機関への相談

⇒判定に迷う場合は登録支援機関や行政書士へ相談する

業務内容が制度に適合していなければ、特定技能としての雇用はできませんので、事前の詳細確認が重要です。

受け入れ企業が満たすべき必須条件

特定技能外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)は、厳格な要件を満たす必要があります。

受け入れ企業(特定技能所属機関)には以下の義務が課されます。

これらの要件を満たすことで、安定した外国人材の受け入れが可能となり、労働力を確保する機会が増える効果を得ることができます。

企業側の準備体制が制度活用の成否を大きく左右するため、早期の体制整備が重要です。

3.ステップ1:社内受け入れ体制の構築

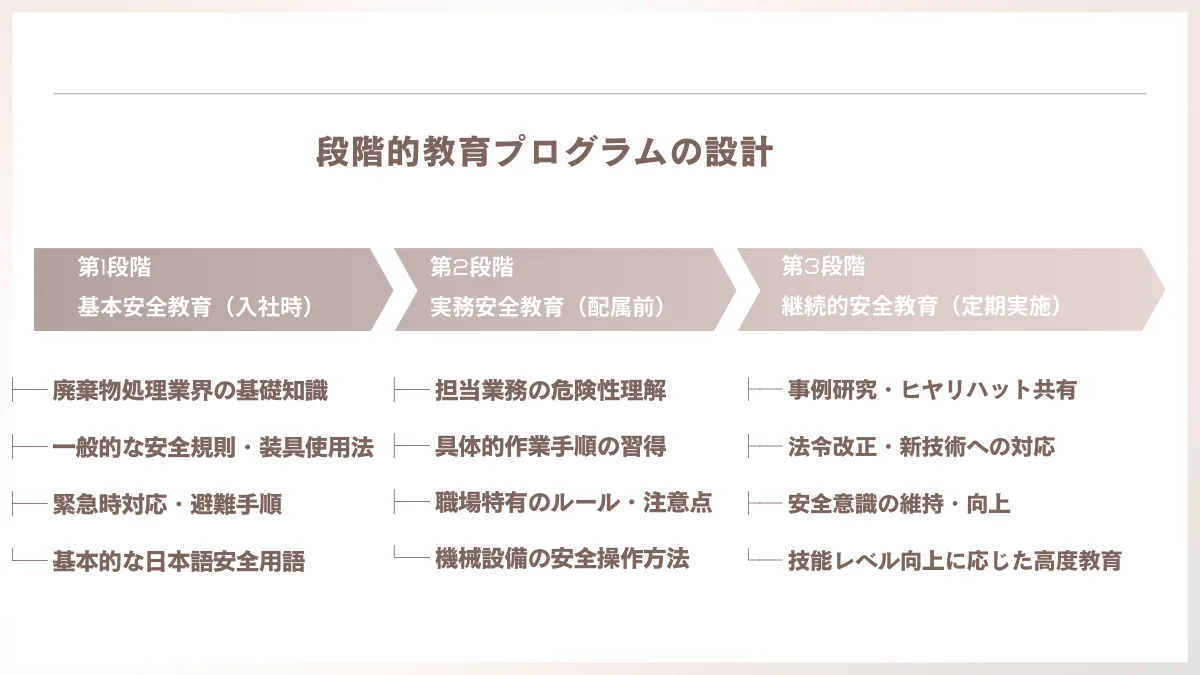

多言語対応の安全教育マニュアル作成

廃棄物処理業界では、廃棄物処理業務は、爆発性、毒性、感染性、その他にも健康被害を生ずる可能性のある業種であるため、危険の伴う業種という特性があります。

そのため、外国人材の安全確保は最優先事項となります。

効果的な安全教育マニュアルの作成手順

1. 多言語化の実施

- 主要対象国言語(ベトナム語、中国語、英語、インドネシア語)での作成

- ネイティブスピーカーによる翻訳精度の確認

- 専門用語の統一と理解しやすい表現への変換

- 文化的背景を考慮した表現の調整

2. 視覚的教材の充実

- 作業手順の写真・動画による解説

- 危険箇所の明確な図解表示

- 安全装具の正しい着用方法の図示

- 緊急時対応フローチャートの作成

- イラスト・ピクトグラムによる直感的理解の促進

3. 段階的教育プログラムの設計

社内受け入れ体制の整備(作業手順、安全教育、外国人労務管理)を2026年度中に完了させることが重要です。

外国人材専用の労務管理システム整備

外国人材の適切な労務管理には、通常の日本人従業員とは異なる管理項目が必要となります。

外国人材労務管理の重要項目

| 管理項目 | 内容 | 更新頻度 | 重要度 |

| 在留資格管理 | 在留期間、就労可能期間の追跡 | 月次 | ★★★ |

| 技能習得状況 | 業務スキルレベルの評価・記録 | 四半期 | ★★★ |

| 日本語能力 | 日本語レベルの定期測定 | 半年 | ★★☆ |

| 健康管理 | 健康診断、労災記録、メンタルケア | 随時 | ★★★ |

| 支援実施記録 | 義務的支援の実施状況追跡 | 月次 | ★★★ |

| 安全教育履歴 | 受講記録、理解度テスト結果 | 随時 | ★★★ |

システム構築のポイント

- 多言語対応インターフェース:外国人材が自身の情報を確認できる環境を整備する

- アラート機能:在留期限切れ、健康診断時期などの自動で通知する

- 支援記録の自動化:義務的支援の実施状況を効率的に記録・管理する

- 労働時間の厳格管理:特定技能1号の就労時間制限の遵守を確認

- 安全管理との連携:安全教育履歴と作業許可レベルの管理をする

生活支援体制の準備と環境整備

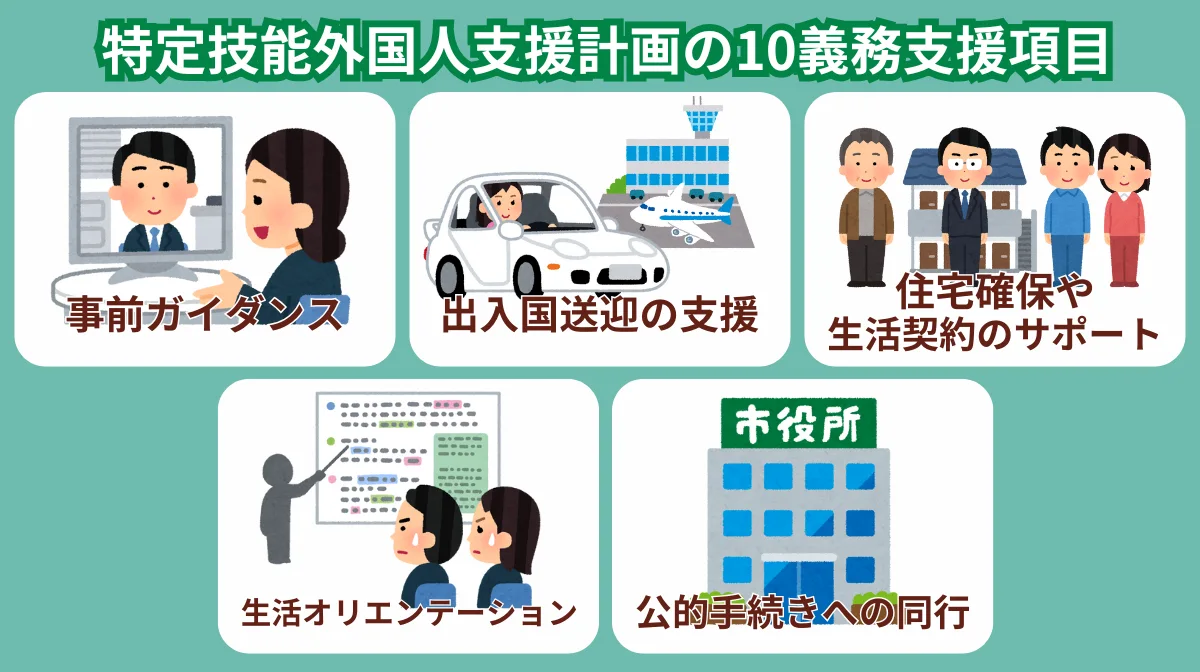

特定技能制度では、生活・労働・日本語学習を含む支援計画の実施が義務付けられています。

10項目の義務的支援を確実に履行するための体制構築が必要です。

義務的支援10項目と準備事項

効率的な支援体制構築のコツ

- 専任担当者の配置:外国人材支援専門の担当者1名以上の配置

- 外部リソースの活用:通訳サービス、日本語学校との契約

- デジタル化の推進:支援記録のシステム化、オンライン面談の導入

- 地域連携の強化:自治体、国際交流協会との協力関係構築

- 継続的な改善:支援内容の定期的な見直しと最適化

特定技能1号での雇用には義務的支援が求められます。

登録支援機関との連携や、社内の多言語対応など、受入れ体制を今から整えることで制度開始後のスムーズな運用につながります。

準備期間を有効活用し、2027年の制度開始と同時に外国人材を迎え入れられる体制を整備しましょう。

登録支援機関選定のポイント

✔業界専門性の有無

✔支援実績と評判はどうか

✔費用構造の透明性があるか

✔多言語対応能力があるか

✔緊急時の対応体制はあるか

以上のことを参考にしながら、支援機関を選びましょう。

委託費用の相場

初期費用:10-30万円

| 項目 | 金額 | 削減のコツ |

|---|---|---|

| 契約手数料 | 5-15万円 | 複数年契約で減額交渉 |

| システム利用料 | 3-10万円 | 自社システム併用 |

| 初回研修費 | 2-5万円 | 一部自社実施 |

月額支援費:2-5万円/人

| 項目 | 金額 | 削減のコツ |

|---|---|---|

| 基本支援費 | 1.5-3万円/人 | 人数スケールで減額 |

| 面談実施費 | 0.3-1万円/人 | 頻度調整で最適化 |

| 報告書作成費 | 0.2-1万円/人 | 一部自社作成 |

最低3社で比較してみましょう。

長期契約することで、2-3年契約で単価を削減することもできたりします。交渉次第では30-40%のコスト削減が可能です。

4.ステップ2:登録支援機関との連携戦略

登録支援機関選定の7つのチェックポイント

受け入れ義務の一部を外部に委託できる登録支援機関の活用は、特に初導入の企業におすすめです。

特定技能制度の成功には、信頼できる登録支援機関との連携が不可欠です。

選定時の重要チェックポイント

| チェック項目 | 確認内容 | 重要度 | 確認方法 |

| 1. 業界専門性 | 廃棄物処理業界での支援実績の有無 | ★★★ | 実績資料確認 |

| 2. 許可・認定状況 | 登録支援機関としての正式登録確認 | ★★★ | 出入国在留管理庁HP |

| 3. 支援実績 | 他業界での特定技能支援件数・継続率 | ★★★ | 実績報告書 |

| 4. 多言語対応 | 主要対象国言語での対応可能性 | ★★☆ | スタッフ体制確認 |

| 5. 緊急時対応 | 24時間対応体制・トラブル対応力 | ★★☆ | 対応フロー確認 |

| 6. 費用透明性 | 明確な料金体系・追加費用の説明 | ★★☆ | 見積書詳細 |

| 7. 地域密着性 | 事業所所在地での活動実績 | ★☆☆ | 地域ネットワーク |

選定プロセスの推奨手順

- 情報収集段階:複数機関の基本情報収集

収集する情報⇒基本情報(設立年、資本金、従業員数)、支援実績(件数、業界、継続率)、対応可能言語・地域、料金体系の概要 - 書面審査段階:提案書・実績資料の詳細検討

依頼する資料⇒会社概要・組織図、支援実績一覧(過去3年分)、料金表・見積書、支援内容詳細資料、スタッフ体制・有資格者一覧 - 面談・評価段階:対面またはオンラインでの詳細確認

面談の準備⇒質問リストの作成(20-30項目)、自社の要望・条件の整理、面談参加者の決定、評価シートの準備 - 参考意見聴取:既存利用企業からの評価聴取

聴取先の確保⇒候補機関から既存顧客の紹介依頼、業界ネットワークでの口コミ収集 、商工会議所・業界団体での情報収集 - 最終判定段階:総合評価による選定決定

最終確認事項⇒契約条件の詳細確認 SLA(サービス品質保証)の設定 、契約期間・更新条件、 解約条件・手続き

委託費用を抑える契約交渉のコツ

登録支援機関への委託費用は、交渉次第で大幅に削減できる可能性があります。

一般的な費用相場を把握した上で、戦略的な交渉を行いましょう。

費用相場と交渉ポイント

初期費用相場

10-30万円

-

契約手数料

5-15万円

複数年契約で削減可能

-

システム利用料

3-10万円

自社システム併用で削減

-

初回研修費

2-5万円

自社実施で削減

月額支援費相場

2-5万円/人

-

基本支援費

1.5-3万円/人

人数スケールで減額交渉

-

面談実施費

0.3-1万円/人

頻度調整で最適化

-

報告書作成費

0.2-1万円/人

自社作成で削減

効果的な交渉戦略

1. 複数社での相見積もり

- 最低3社以上からの提案を比較

- 同一条件での見積もり依頼

- 価格差の理由を明確に確認

2. 長期契約による単価削減

- 2-3年契約で月額費用の減額交渉

- 自動更新条項の活用

- 契約期間中の価格据え置き条項

3. 支援範囲の部分的な自社対応

- 得意分野は自社で実施し、費用を削減

- 面談の一部自社実施

- 日本語教育の内製化

4. 人数スケールメリット

- 将来の受け入れ予定人数を考慮した料金体系の確保

- 段階的な人数増加に応じた単価逓減

- 複数拠点での一括契約

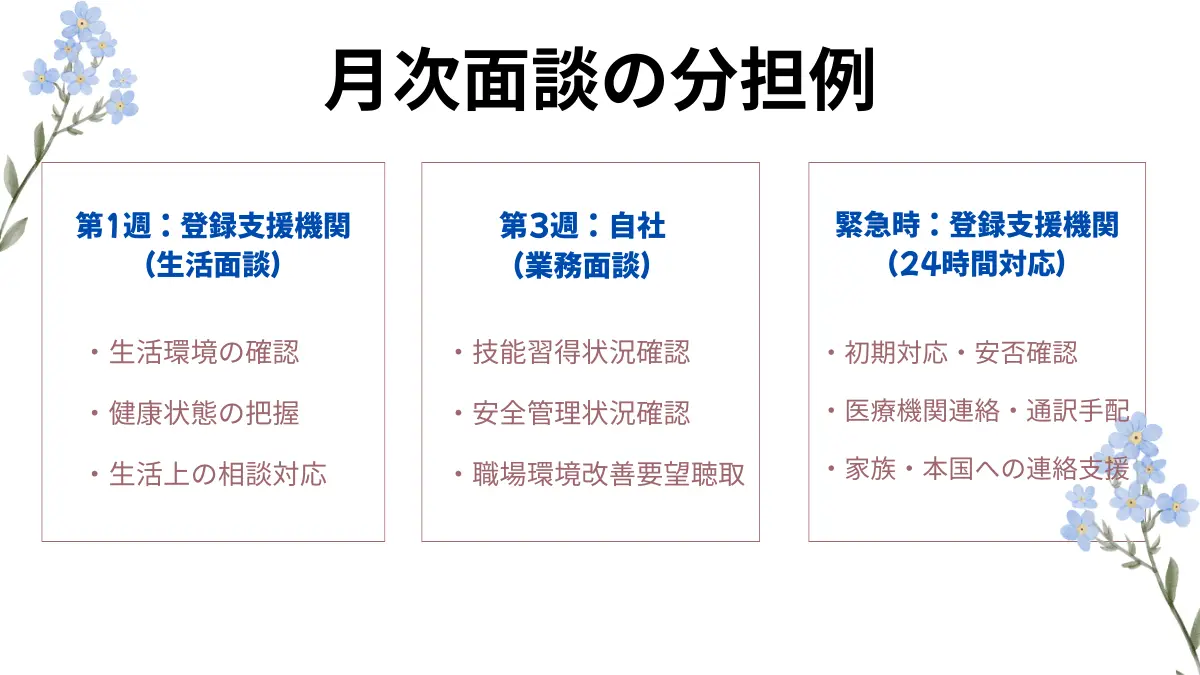

自社支援と委託支援の使い分け戦略

すべての支援を委託する必要はありません。自社の強みを活かした効率的な役割分担を設計しましょう。

自社対応推奨項目

- ✅ 日本語学習支援:業務に直結する専門用語の指導

- ✅ 職場内交流促進:既存従業員との関係構築

- ✅ 業務指導・安全教育:現場の実情に即した指導

- ✅ 定期面談の一部:業務面談は直属上司が実施

- ✅ 技能評価・昇進判定:業務能力の正確な評価

委託推奨項目

- 📋 公的手続き同行:専門知識と経験が必要

- 📋 住居確保支援:不動産業界との強いネットワーク

- 📋 生活オリエンテーション:地域情報の網羅的提供

- 📋 緊急時対応:24時間体制の相談窓口

- 📋 多言語翻訳・通訳:専門的な言語サポート

ハイブリッド型運用の成功例

この使い分けにより、主な支援内容である住居・生活インフラ支援(銀行口座・携帯契約・地域案内)、入国前後のオリエンテーション実施、通訳・翻訳・多言語対応、定期的なフォローアップ・相談窓口の設置を効率的に実現できます。

適切な連携戦略により、支援品質を保ちながらコストを最適化し、2027年の制度開始に備えましょう。

登録支援機関の役割から選び方まで、実務経験豊富な専門家の視点で、成功する外国人採用のポイントをもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。

5.ステップ3:人材確保から採用までの実践手順

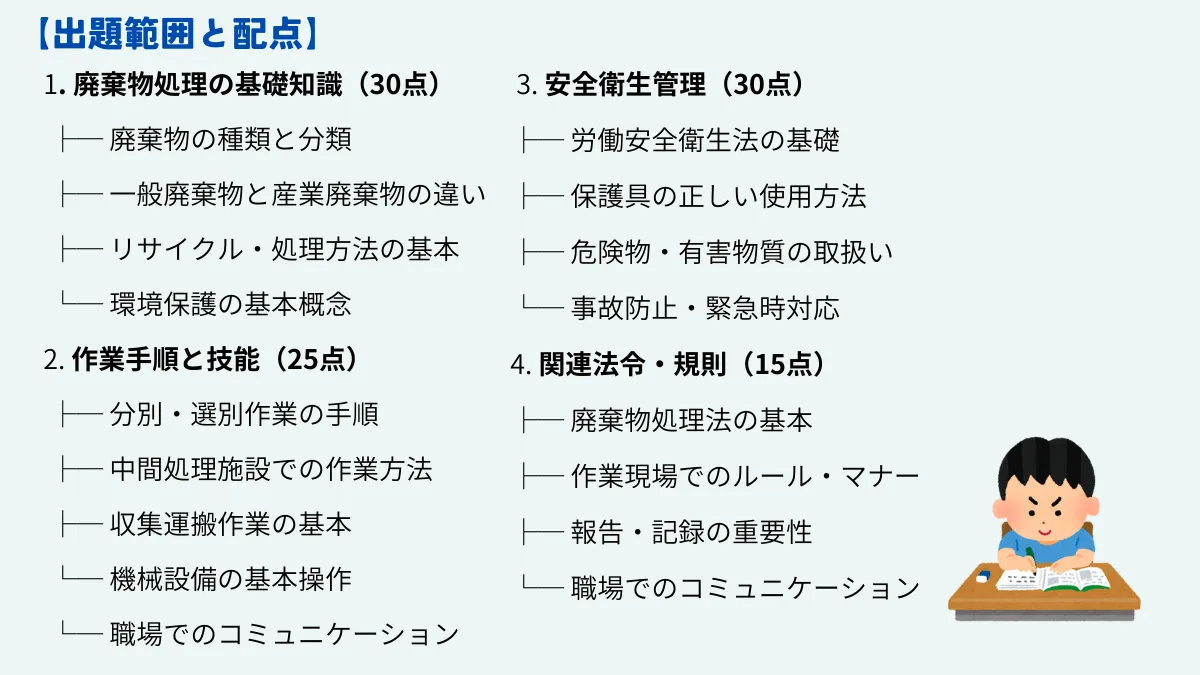

試験概要

必要な2つの試験

| 試験種類 | 内容 | 実施時期 | 合格基準 | 受験料 | 有効期限 |

|---|---|---|---|---|---|

| 技能評価試験 | 廃棄物処理業務の専門知識 | 2026年度後半〜 | 60%以上 | 未定 | 2年間 |

| 日本語試験 | 日本語能力の証明 | 既存試験活用 | N4レベル | 7,000円〜 | 制限なし |

技能評価試験の詳細

日本語試験の詳細

| 試験名 | 合格基準 | 受験料 | 実施頻度 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| JLPT N4 | N4合格 | 7,000円 | 年2回 | 世界標準の日本語試験 |

| JFT-Basic | A2レベル | 7,000円 | 年6回以上 | 就労向け実用的内容 |

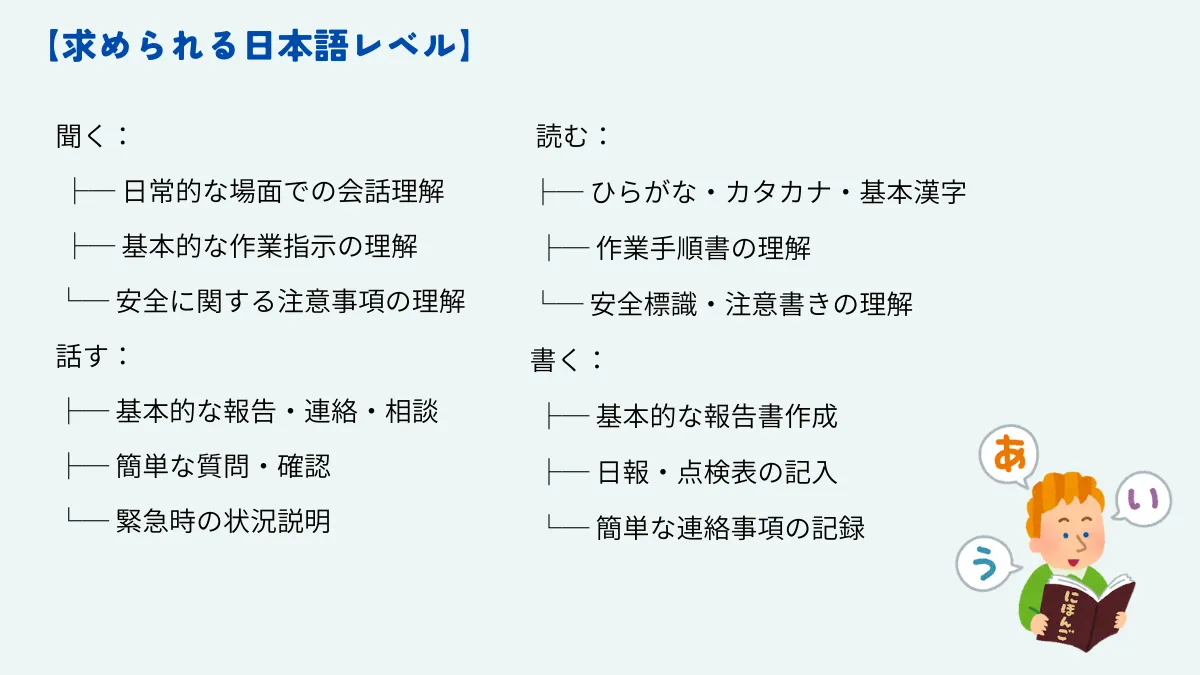

求められる日本語のレベル

人材確保チャネル

特定技能外国人の確保には、複数のチャネルを戦略的に活用することが重要です。

1.海外現地での直接採用

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ✅ 優秀人材の先行確保 | ❌ 時間・コスト大(3-6ヶ月) |

| ✅ 採用コスト削減 | ❌ 現地選考体制の構築必要 |

| ✅ 企業独自の選考基準適用 | ❌ 言語・文化的リスク |

| ✅ 大量採用に適している | ❌ 事前準備の負担大 |

2.国内在住外国人の転職採用

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ✅ 即戦力として活用可能 | ❌ 競争が非常に激しい |

| ✅ 日本語能力が高い | ❌ 転職歴の詳細確認必要 |

| ✅ 文化適応済み | ❌ 採用コスト高(紹介料等) |

| ✅ 入国手続き不要 | ❌ 希望条件が高い傾向 |

3.技能実習生からの移行

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ✅ 既に現場経験・技能あり | ❌ 他業界からの転換必要 |

| ✅ 企業文化への理解深い | ❌ 移行手続きが複雑 |

| ✅ 長期就労への意欲高い | ❌ 廃棄物処理は実習対象外 |

| ✅ 日本語能力向上済み | ❌ 安全教育の再実施必要 |

4.人材紹介会社・登録支援機関経由

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ✅ 専門的マッチング | ❌ 紹介手数料発生(年収の20-35%) |

| ✅ 手続きサポート充実 | ❌ 企業独自基準の反映困難 |

| ✅ リスク軽減効果 | ❌ 人材の質にバラツキ |

| ✅ スピーディな対応 | ❌ 継続的な関係構築困難 |

選考ポイント

安全意識・責任感(最重要)

- 過去の安全への取り組み:危険作業の経験と安全対策

- ルール遵守姿勢:規則を守ることの重要性理解

- 危険察知能力:異常や危険を感じ取れるか

- 報告・相談姿勢:分からない時に確認する習慣

日本語コミュニケーション能力

- 作業指示理解:基本的な指示を正確に理解できるか

- 報告・連絡・相談:必要な情報を適切に伝えられるか

- 安全用語理解:「危険」「停止」「緊急」等の理解

- 質問する力:不明点を積極的に確認できるか

体力・継続性

- 長時間作業耐性:8時間の立ち作業・重労働への対応

- 勤務形態対応:早朝・夜勤への柔軟性

- 定着意欲:長期就労への意思と理由

- 健康管理意識:自己の体調管理能力

6.ステップ4:定着率向上と長期活用の仕組み

外国人材のモチベーション維持手法

特定技能1号の在留期間は最大5年間です。この期間中に外国人材のモチベーションを維持し、高いパフォーマンスを発揮してもらうための仕組み作りが重要です。

効果的なモチベーション維持策

特定技能2号への移行準備戦略

現在、廃棄物処理分野は特定技能1号のみが対象ですが、将来的な2号への拡大を見据えた準備が重要です。

特定技能2号は在留期間の制限がなく家族帯同も可能となるため、優秀な外国人材の長期確保という大きなメリットがあります。

特定技能2号のメリット

| 1号 | 2号 |

|---|---|

| ❌ 最大5年で終了 | ✅ 在留期間無制限(更新可能) |

| ❌ 家族帯同不可 | ✅ 家族帯同OK(配偶者・子) |

| ❌ 単純作業中心 | ✅ 高度業務・管理職も可能 |

| ❌ 転職制限あり | ✅ 転職の自由度高い |

移行準備のポイント

1. 優秀人材の早期特定と育成

移行準備の核となるのは、優秀人材の早期発見と計画的育成です。

高い技能レベルと日本語能力N3レベル以上を持つ人材を特定し、管理職向け研修や日本のビジネスマナー教育を通じて、将来のリーダー候補として育成することが重要です。

2. 制度拡大に向けた業界連携

業界全体での制度拡大への働きかけも欠かせません。

個社単独ではなく、業界団体を通じて政府や関係機関に対し、廃棄物処理分野の特定技能2号解禁を継続的に要望していくことが求められます。

特定技能1号での成功実績を積み重ね、労働災害防止や定着率向上などの具体的データを示すことで、制度拡大の根拠を構築していくことが重要です。

3. 長期雇用体制の整備

さらに、長期雇用を前提とした制度設計も並行して進める必要があります。

家族帯同を支援する住居・教育体制の整備、2号移行者向けの人事制度設計、そして永住権取得に向けた支援体制の構築など、外国人材が日本で安心して長期キャリアを築ける環境を準備しておくことで、制度解禁時に即座に対応できる体制を整えることができます。

継続的な人材パイプライン構築

最長でも5年、かつ家族の帯同も原則認めないという、出稼ぎ労働を前提とした特定技能1号による受入れという制度特性を踏まえ、継続的な人材確保の仕組み構築が必要です。

持続可能な人材確保戦略

1. 段階的受入れ計画

- 年次別の採用計画策定(人員計画表の作成)

- 技能実習からの移行も含めた多層的な確保

- 時期をずらした計画的な受入れによる安定性確保

- 退職予定に合わせた新規採用タイミング調整

2. 人材育成プログラム

技術者の成長ステップ

新人期

1年目

- 基本技能習得

- 安全教育

中堅期

2-3年目

- 専門技能向上

- 後輩指導

ベテラン期

4-5年目

- 高度技能

- リーダー業務

3. ネットワーク構築

- 現地送出し機関との継続的関係の維持

- 業界内での情報共有体制を構築

- 優秀な修了者からの紹介制度

- 同業他社との人材情報交換

4. 帰国者との関係維持

- 帰国後のアフターフォロー体制

- 現地での人材紹介協力依頼

- 技能を活かした現地事業連携

- 企業ネットワークの海外展開基盤

これらの仕組みにより、慢性的な人材不足の解消、若年労働力の確保による現場の活性化、離職率低下・定着率の向上、外国人材を通じた組織の多様性推進を実現できます。

継続的で戦略的な人材活用により、廃棄物処理業界の持続可能な発展を支える人材基盤を構築しましょう。

7.2027年に向けた具体的行動計画

今すぐ始めるべき3つの準備行動

特定技能「廃棄物処理」分野の導入は、2027年というタイミングで確定しており、これからの2年間は「勝負の準備期間」です。以下の行動を今すぐ開始しましょう。

即実行すべき重要アクション

1. 制度理解の深化

- 特定技能制度の基本知識習得(法令・手続き・義務等)

- 廃棄物処理分野特有の要件・制限事項の確認

- 業界団体主催のセミナー・説明会への積極参加

- 出入国在留管理庁の最新情報の定期的確認

2. 社内体制の基盤構築

- 外国人材受入れ担当者・チームの指名と権限付与

- 多言語安全マニュアルの作成開始

- 登録支援機関の情報収集・比較検討

- 社内合意形成と全員への制度説明実施

3. 財務・人事制度の整備

- 外国人材雇用に必要な予算の確保・計画

- 評価制度・給与体系の見直し検討

- 住居確保方法の検討開始(社宅・寮・賃貸支援等)

- 労務管理システムの外国人対応機能検討

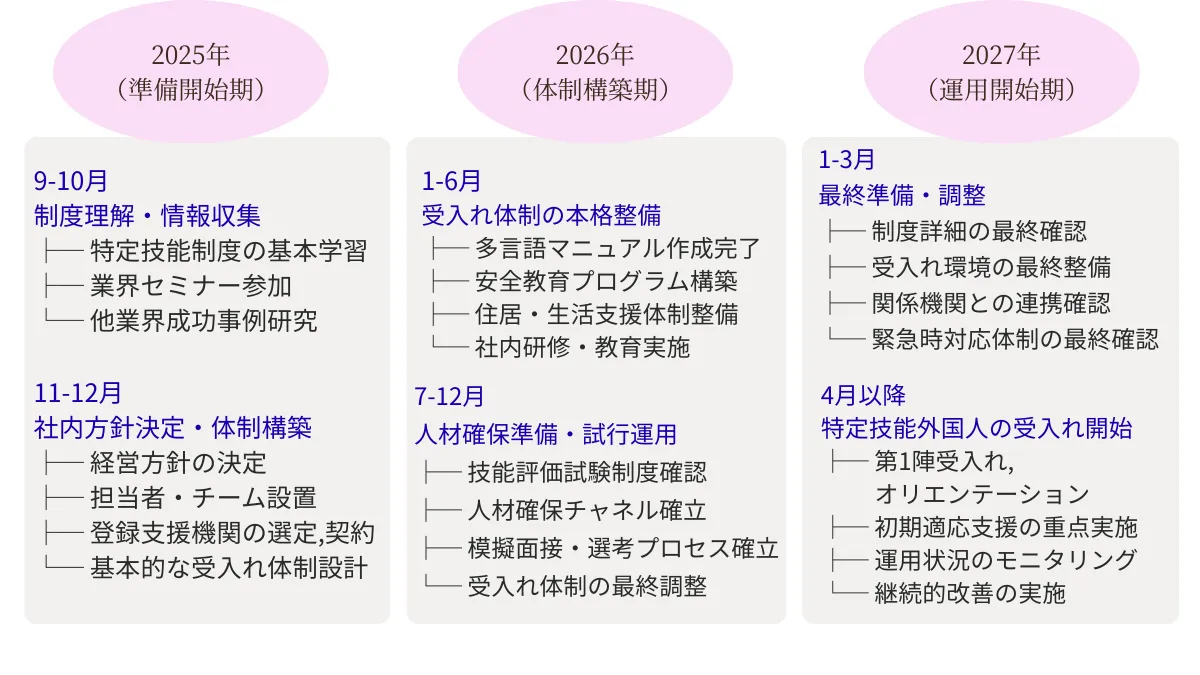

制度開始までのタイムスケジュール

戦略的な準備により、制度開始と同時に外国人材確保を実現するためのタイムスケジュールです。

継続的な情報収集と体制見直しの重要性

制度は運用開始後も継続的に改善されます。

制度理解・社内体制・支援連携・試験対策の4つを今から進めることで、制度開始と同時に即戦力人材の採用が実現できます。

継続的改善のポイント

1. 情報収集体制の確立

- 制度変更情報の定期的な確認(月1回以上)

- 業界団体・関係機関からの情報入手

- 他社事例の研究と自社への応用検討

- 政府方針・法令改正への迅速な対応

2. 運用体制の定期見直し

- 四半期ごとの運用状況評価

- 外国人材からのフィードバック収集・分析

- 支援体制の効果測定と改善

- コスト対効果の定期的検証

3. 人材育成・定着率向上

- 日本語能力向上支援の継続

- 技能レベル向上プログラムの実施

- キャリアパス設計の定期見直し

- モチベーション維持施策の充実

4. 地域・業界連携の強化

- 地域の国際交流団体との連携

- 同業他社との情報共有・協力

- 業界全体での制度改善要望

- 成功事例の積極的発信

2027年の制度開始で確実に成果を上げるため、今日から計画的な準備を開始し、廃棄物処理業界の持続可能な発展を実現しましょう。

8.2027年に向けた早期準備が勝負を分ける

特定技能「廃棄物処理」分野の2027年開始は、慢性的な人手不足に悩む業界にとって大きな転換点です。

4つのステップを着実に実行することで、制度開始と同時に優秀な外国人材を確保できます。

2027年に向けた「勝負の準備期間」は既に始まっています。早期の準備開始が、あなたの会社の未来を決定づけるでしょう。

外国人材を受け入れるための企業の取り組みについて、こちらの記事で数多くの事例を紹介しています。