2027年4月、特定技能制度に「リネンサプライ」が新たに追加されます。

有効求人倍率3.1倍の深刻な人手不足に悩む業界にとって、これは人材戦略の転換点となる制度です。

しかし、制度開始と同時に優秀な外国人材を確保するためには、今から計画的な準備が不可欠です。

本記事では、2027年の制度開始に向けた受け入れ要件、準備ステップ、費用相場まで、企業が知るべき全ての情報を解説します。

- 2027年開始の特定技能「リネンサプライ」制度の詳細と受け入れ要件

- 制度開始に向けた5つの事前準備ステップと四半期別実行計画

- 採用費用の詳細相場と投資回収シミュレーション

1.特定技能「リネンサプライ」2027年制度化の全体像と業界への影響

政府方針決定と制度化スケジュールの詳細

政府は2025年5月、人手不足が深刻な業種で外国人労働者が働く「特定技能」の対象分野拡大方針を正式に発表しました。

物流倉庫管理、廃棄物処理、そしてリネンサプライ業の3分野が新たに追加され、現在の16分野から19分野への拡大が決定されています。

制度化に向けた具体的なスケジュールは以下の通りです。

- 2025年12月:閣議決定による正式な制度化承認

- 2026年1月〜12月:制度設計の最終調整・技能評価試験の準備・実施機関の選定

- 2027年4月:特定技能「リネンサプライ」受け入れ開始

この制度化決定には、厚生労働省、法務省、観光庁の3省庁が密接に連携して検討を重ねてきました。

特にインバウンド需要の急激な回復により、ホテル・宿泊施設向けのリネンサプライ需要が急増している現状を踏まえ、観光業界を支える重要なインフラとして位置づけられています。

倉庫管理・廃棄物処理と同時追加される背景には、これら3分野が共通して「社会インフラを支える重要業務でありながら、慢性的な人手不足に悩まされている」という課題があります。

政府としては、個別対応ではなく包括的な制度拡大により、効率的な外国人材受け入れ体制の構築を目指しています。

リネンサプライ業界が抱える深刻な人手不足の現状

リネンサプライ業界の人手不足は、他業界と比較しても極めて深刻な状況にあります。

厚生労働省の職業情報提供サイト「Job Tag」によると、リネンサプライ業従事者の有効求人倍率は3.1倍と報告されており、求職者1人に対して3件以上の求人がある状態です。

この数字は全職種平均の約1.2倍を大きく上回り、建設業(2.8倍)や介護職(2.5倍)をも超える深刻さを示しています。背景には以下の要因が複合的に作用しています。

高齢化の進行

現在、リネンサプライ業界で働く従業員の平均年齢は52.3歳(全産業平均43.7歳)と高く、特に60歳以上の従業員が全体の35%を占める状況です。

団塊世代の大量退職により、今後5年間で業界全体の約3分の1の労働力が失われる可能性があります。

インバウンド回復による需要急増

コロナ禍からの回復により、リネンサプライ業界は好調に推移しています。

2025年度の国内リネンサプライ市場規模は4,900億円(前年度比102.9%増)と予測され、特にホテルリネン分野では2019年度水準を上回る成長が見込まれています。

人手不足によるビジネス機会損失

矢野経済研究所の調査によると、現在多くのリネンサプライ企業が「人手不足等によって施設のフル稼働ができない」状況にあります。

インバウンド需要の恩恵を十分に取り込めず、ビジネス機会の損失が常態化している企業も少なくありません。

制度開始が業界に与える革命的インパクト

特定技能制度の導入は、リネンサプライ業界にとって人材戦略の根本的転換点となる可能性を秘めています。

技能実習最大3年+特定技能最大5年=合計8年雇用の可能性

従来の技能実習制度では最大3年間の雇用でしたが、技能実習3年+特定技能5年=合計8年間の雇用が可能となります。

これにより、外国人材への投資回収期間が長くなり、より専門性の高い業務への配置や昇進機会の提供が現実的になります。

宿泊業・ビルクリーニング業との連携採用モデルの展望

政府は「宿泊業」「ビルクリーニング業」との連携採用モデルも想定しています。

例えば、ホテル内でのリネンサプライ業務、客室清掃、フロント補助業務を組み合わせたマルチタスク型の雇用形態により、より柔軟で効率的な人材活用が可能になります。

競合他社との人材確保競争激化の予測

制度開始により、業界全体で外国人材の獲得競争が激化することは確実です。

制度開始と同時に採用を開始できる企業と、準備が遅れる企業との間で、人材確保における格差が拡大する可能性があります。

先行して準備を進める企業ほど、優秀な人材を確保できる確率が高くなるでしょう。

2.リネンサプライ業務の基本知識と特定技能対象範囲

リネンサプライ業務とクリーニング業の決定的違い

リネンサプライ業務は、一般的なクリーニング業とは全く異なるビジネスモデルで運営されています。

この違いを正確に理解することは、特定技能制度の対象業務を把握する上で重要です。

「貸し出し」vs「預かり洗い」のビジネスモデル差

| 項目 | リネンサプライ業 | 一般クリーニング業 |

| 事業形態 | 「貸し出し」サービス | 「預かり洗い」サービス |

| 在庫管理 | 事業者がリネン製品を所有・管理 | 顧客の衣類を預かり処理 |

| 顧客関係 | 法人向け定期契約(B2B) | 個人向け単発利用(B2C) |

| 配送頻度 | 定期回収・納品(週2-3回) | 不定期(顧客都合) |

| 品質基準 | 業界統一衛生基準認定必須 | 店舗独自基準 |

ホテル・病院・介護施設への定期回収・納品サイクル

リネンサプライ業では、契約先のホテル・病院・介護施設に対して定期的な回収・納品サイクルを維持します。

例えば、都内の中規模ホテルの場合、週3回(月・水・金)の回収と翌日納品が標準的なパターンです。

このサイクル管理には高度な物流管理能力が求められ、遅延や品質不良は契約先の営業に直接影響するため、極めて高い信頼性が要求されます。

衛生基準認定工場での専門的洗浄・仕上げプロセス

リネンサプライ業務を行う工場は、以下の衛生基準認定を取得する必要があります。

これらの基準では、洗濯温度管理(60℃以上30分間または80℃以上10分間)、薬剤管理、設備配置、従業員の健康管理まで詳細に規定されており、一般クリーニング業よりもはるかに厳格な衛生管理が求められます。

特定技能で従事可能な業務内容と制限事項

特定技能「リネンサプライ」で外国人材が従事可能な業務は、安全性と専門性を考慮して以下のように設定される予定です。

仕上げ業務: プレス・アイロン・たたみ・包装・検品

- プレス作業: 業務用プレス機でのシーツ・枕カバー・テーブルクロスの仕上げ

- アイロン作業: ハンドアイロンでの細部仕上げ・修正作業

- たたみ・包装: 仕上がったリネン製品の規定サイズでのたたみ・包装作業

- 検品作業: シミ・破れ・ほつれ等の品質チェック・不良品の分別

集配業務: リネン製品の納品・回収補助作業

- 積み込み作業: 清潔なリネン製品の配送車両への積み込み

- 回収補助: 使用済みリネンの回収・車両への積み込み補助

- 在庫管理: リネン製品の数量確認・管理台帳への記録

- 納品確認: 契約先での納品確認・受領書の受け取り

安全上の理由で従事不可能な業務範囲の明確化

対象外となる業務

制度設計上、以下の業務は安全性・専門性の観点から対象外とされる予定です。

洗濯機械の操作

大型産業洗濯機の運転・制御

薬剤管理業務

漂白剤・洗剤の調合・投入作業

機械メンテナンス

設備の分解・修理・調整作業

配送運転業務

配送車両の運転(別途資格要)

技能実習「リネンサプライ職種」からの移行優遇措置

現在、技能実習制度で「リネンサプライ職種(リネンサプライ仕上げ作業)」を実施している外国人材については、特定技能への移行時に以下の優遇措置が検討されています。

クリーニング職種修了者の試験免除条件と手続き

技能実習2号を良好に修了し、以下の条件を満たす場合は技能評価試験が免除される予定です。

- 実務経験要件: 衛生基準認定工場での24ヶ月以上の実務経験

- 技能検定合格: リネンサプライ職種の技能検定(専門級)合格

- 評価調書: 実習実施者からの良好な評価を証明する調書の提出

衛生基準認定工場での実務経験24か月以上の要件

技能検定(専門級)の受験には、「リネンサプライ職種に関し、24か月以上の実務の経験」が必要です。

この「実務の経験」とは、衛生基準の認定を受けた施設「認定工場」での実習を指します。

認定工場とは以下の基準を満たす工場です。

- ホテルリネン関係:(一社)日本リネンサプライ協会が定める「衛生基準」

- 病院寝具関係:(一財)医療関連サービス振興会が定める「認定基準」

技能検定(専門級)合格による移行ルートの詳細

2025年3月の制度改正により、リネンサプライ職種は「クリーニング職種」の一作業として統合されました。これにより、クリーニング職種全体の技能実習修了者も移行対象となる可能性があります。

ただし、移行には以下の注意点があります。

- 技能実習を実施した工場が衛生基準認定を受けていない場合、技能検定の受験資格がなく、移行が困難

- 評価調書の発行には、実習実施企業が過去1年以内に技能実習制度上の改善命令や指導を受けていないことが条件

移行により、企業・外国人材双方に以下のメリットがあります。

- 企業側: 既に業務に習熟した人材の継続雇用により、再教育コストを削減

- 外国人材側: 日本語試験免除により、より専門性の高い業務への専念が可能

3.外国人材の受け入れ要件と企業側の準備条件

特定技能1号取得のための3つの必須要件

特定技能「リネンサプライ」の在留資格を取得するためには、以下3つの要件をすべて満たす必要があります。

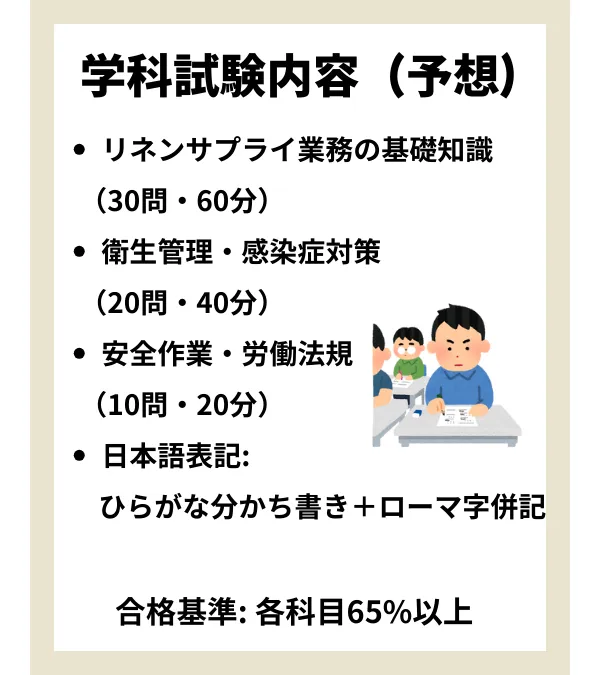

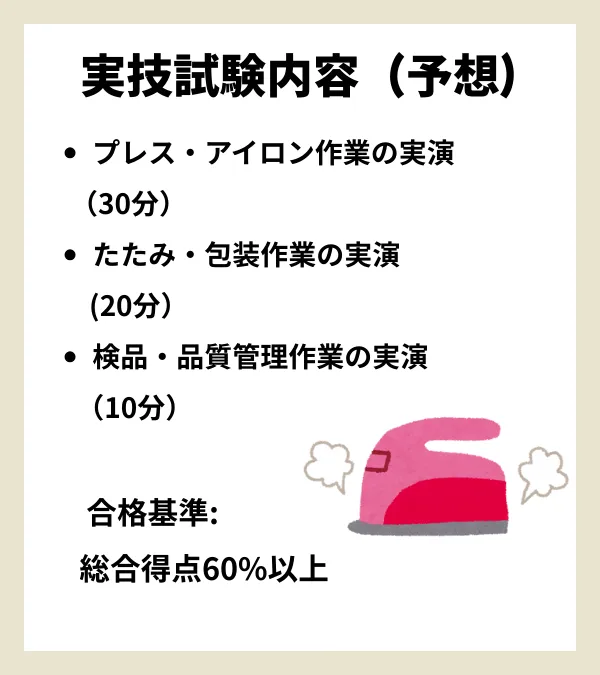

リネンサプライ技能評価試験(2026年度開始予定)の試験内容

2026年度から実施予定の技能評価試験は、学科試験と実技試験で構成されます。

試験は年2回(春・秋)の実施が予定されており、受験料は学科・実技合わせて約3万円程度になる見込みです。

日本語能力(JLPT N4以上またはJFT-Basic)の具体的レベル

以下いずれかの日本語能力を証明する必要があります。

適正な雇用契約締結における労働条件・給与水準の基準

労働基準法に基づく適正な雇用契約書の作成が必要です。

- 給与水準: 同種業務に従事する日本人と同等額以上(地域別最低賃金以上)

- 労働時間: 週40時間以内(残業は月45時間・年360時間以内)

- 社会保険: 雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金の完備

- 派遣労働: 禁止(直接雇用のみ)

企業側の受け入れ義務と支援体制構築

特定技能外国人を受け入れる企業には、10項目の義務的支援の実施が法的に義務づけられています。

10項目の義務的支援内容と実施責任

| 項目 | 支援内容 | 実施責任者 |

| 1. 事前ガイダンス | 入国前の制度・生活情報提供 | 支援責任者 |

| 2. 出入国の送迎 | 空港等での送迎サービス | 支援責任者 |

| 3. 住居の確保 | 住居手配・契約サポート | 支援責任者 |

| 4. 生活オリエンテーション | 生活ルール・マナーの説明 | 支援責任者 |

| 5. 公的手続き同行 | 市役所・銀行等での手続き同行 | 支援責任者 |

| 6. 日本語学習機会提供 | 日本語教室の紹介・費用補助 | 支援責任者 |

| 7. 相談・苦情対応 | 24時間相談体制の構築 | 支援責任者 |

| 8. 日本人との交流促進 | 地域交流イベントの企画・参加 | 支援責任者 |

| 9. 転職支援 | 解雇時の転職先紹介・手続き支援 | 支援責任者 |

| 10. 定期面談 | 3ヶ月に1回以上の面談実施 | 支援責任者 |

登録支援機関活用vs自社支援体制のメリット・デメリット

| 項目 | 自社支援 | 登録支援機関委託 |

| 初期費用 | 支援責任者研修費・システム導入費(約50万円) | 契約手数料(約10-30万円) |

| 月額費用 | 人件費(月15-25万円) | 委託費(月3-8万円) |

| 専門性 | 蓄積に時間要 | 即戦力 |

| 柔軟性 | 自社カスタマイズ可能 | 標準化されたサービス |

| リスク | 法令違反リスク高 | 専門機関によるリスク軽減 |

中小企業の場合、登録支援機関への委託が現実的な選択肢となるケースが多いでしょう。

支援計画作成・実施における具体的手続きと注意点

支援計画書は入管法に基づく重要書類であり、以下の点に留意が必要です。

外国人材支援の4つのポイント

母国語でのサポート

外国人材の母国語での説明・文書提供

支援内容の明確化

支援内容の具体的実施方法・頻度の明記

緊急時対応

緊急時対応体制(24時間連絡可能体制)の整備

定期報告

定期報告書の出入国在留管理庁への提出

在留期間管理と長期雇用戦略

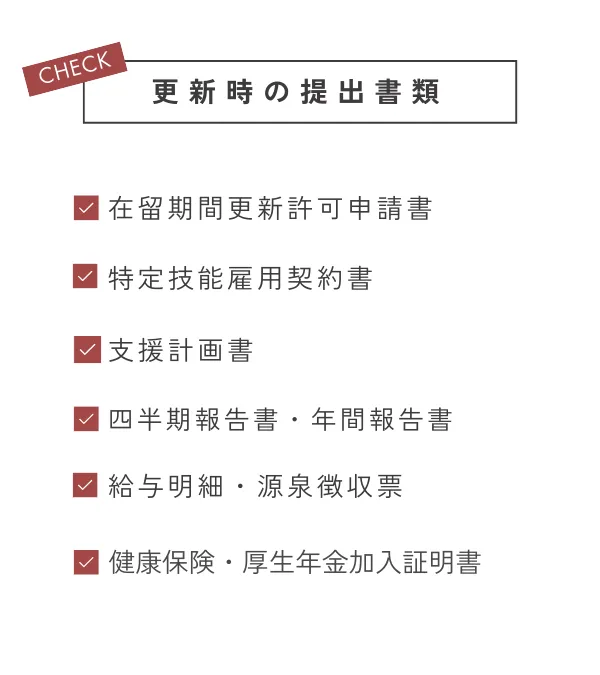

特定技能1号(最大5年)の更新要件と手続き

特定技能1号の在留期間は通算で最大5年間ですが、以下の形で期間管理が行われます。

- 初回申請: 1年または6ヶ月

- 更新申請: 6ヶ月・1年・3年のいずれか

- 更新要件: 適正な雇用関係の継続・支援計画の適切な実施・税金の納付等

更新時の提出書類

将来的な特定技能2号移行の可能性と準備

現在、特定技能2号はリネンサプライ分野では設定されていませんが、制度運用実績を踏まえて将来的に追加される可能性があります。

特定技能2号が実現した場合は以下のように変更になります。

- 在留期間⇒3年・1年または6ヶ月(更新回数制限なし)

- 家族帯同⇒配偶者・子の帯同が可能

- 永住権⇒永住許可申請の要件緩和

企業としては、優秀な外国人材の長期定着を見据えた人事制度設計が重要になるでしょう。

登録支援機関の役割から選び方まで、実務経験豊富な専門家の視点で、成功する外国人採用のポイントをもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。

4.制度開始に向けた5つの事前準備ステップ

2027年4月の制度開始に向けて、企業が取り組むべき準備作業を5つのステップに体系化しました。

各ステップを段階的に実行することで、制度開始と同時にスムーズな外国人材採用が実現できるようになるでしょう。

STEP1: 制度理解と社内推進体制の整備

制度概要の正確な把握と関係部署への周知徹底

まずは特定技能制度の基本的な仕組みを正確に理解することから始めましょう。

- 出入国在留管理庁の公式資料を定期的にチェック

- 日本リネンサプライ協会からの業界向け説明会への参加

- 制度解説セミナー(登録支援機関主催)への積極参加

- 同業他社の動向調査・情報収集

外国人雇用責任者の選任と役割分担の明確化

社内に外国人雇用を専門的に担当する責任者を設置しましょう。

- 必要なスキル

⇒基礎的な英語力・コミュニケーション能力・法令理解力 - 研修受講

⇒外国人雇用管理者講習(厚労省認定)の受講 - 業務範囲

⇒採用計画立案・支援機関連携・日常的な相談対応

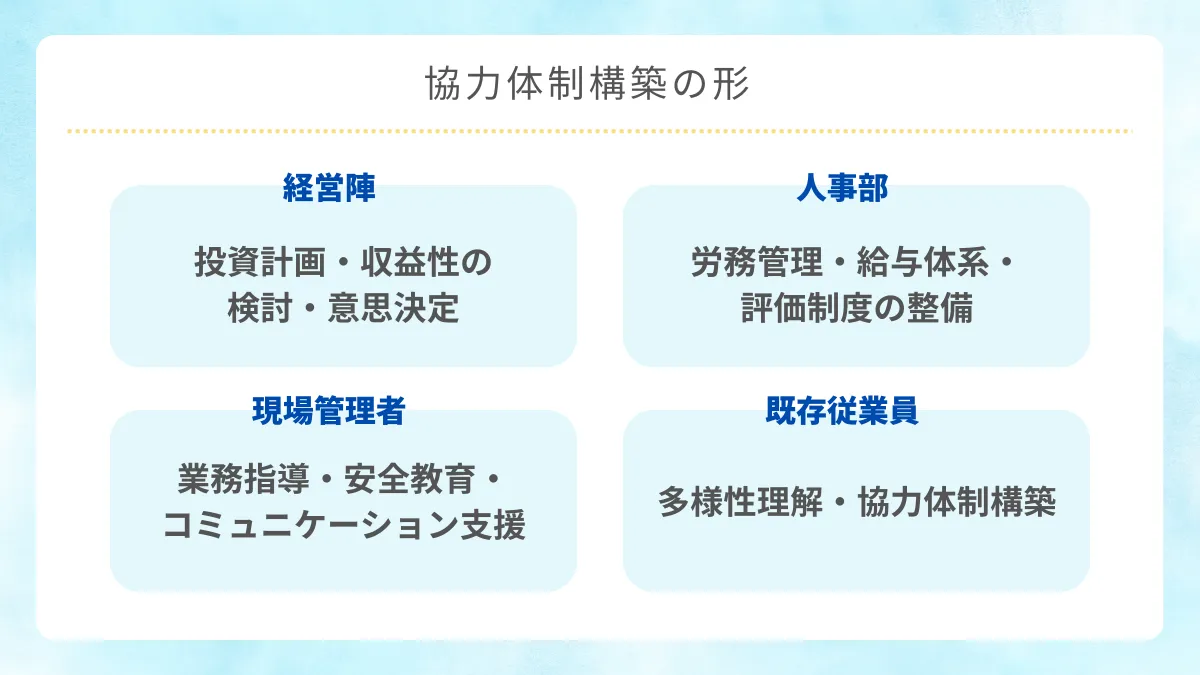

既存従業員への制度説明と協力体制構築

外国人材受け入れは全社的な取り組みとして位置づけ、各部署の理解と協力を得ることが重要です。

STEP2: 登録支援機関の選定と契約準備

委託費用相場(初期費用・月額費用)の把握

全国の登録支援機関の費用相場は以下の通りです。

| 項目 | 費用相場 | 備考 |

| 契約手数料 | 10-30万円 | 初回契約時のみ |

| 月額委託費 | 3-8万円/人 | 地域・サービス内容で変動 |

| 入国時支援 | 5-15万円 | 空港送迎・手続き同行等 |

| 住居手配費 | 3-10万円 | 敷金礼金・仲介手数料等実費 |

| 緊急対応費 | 1-3万円/回 | 夜間・休日の緊急対応時 |

複数機関からの相見積もりと比較検討方法

最低3社以上から見積もりを取得し、以下の視点で比較検討していきます。

- サービス内容の詳細比較(10項目支援の具体的実施方法)

- 総費用(3年間)でのコスト比較

- 担当者の専門性・対応力の評価

- 契約条件(最低契約期間・中途解約条件等)の確認

STEP3: 住居・生活インフラの確保と整備

外国人材向け住居基準と確保方法

特定技能外国人の住居は以下の基準を満たす必要があります。

- 面積基準: 1人当たり7.5㎡以上(2人部屋の場合15㎡以上)

- 設備条件: キッチン・バス・トイレ・洗濯機・冷蔵庫・エアコン完備

- 立地条件: 職場から通勤1時間以内・公共交通機関利用可能

- 安全性: 耐震基準適合・火災報知器設置・緊急避難経路確保

【住居確保の3つの方法】

- 社宅・寮の活用

- 初期コスト:改修費30-50万円/部屋

- 月額コスト:光熱費・管理費のみ

- メリット:コスト抑制・管理しやすさ

- 賃貸住宅の借り上げ

- 初期コスト:敷金礼金・仲介手数料(家賃の3-5ヶ月分)

- 月額コスト:家賃6-12万円(地域により変動)

- メリット:柔軟性・設備充実

- 外国人専用シェアハウス活用

- 初期コスト:入居費10-30万円

- 月額コスト:家賃5-8万円+共益費

- メリット:多言語対応・コミュニティ形成

生活オリエンテーション体制の構築

入国直後の生活適応を支援するため、以下の体制を整備します。

近隣施設(病院・銀行・商店)の情報整備

外国人材の生活利便性向上のため、以下の情報を整理・提供します。

- 医療機関: 多言語対応可能な病院・診療所リスト

- 金融機関: 外国人対応可能な銀行・ATM所在地

- 商業施設: スーパー・コンビニ・ハラル食品店等

- 宗教施設: モスク・教会等の所在地・利用方法

- 公共施設: 市役所・図書館・スポーツ施設等

STEP4: 多言語対応と安全衛生教育プログラム準備

業務マニュアル・安全手順書の多言語化

リネンサプライ業務の特殊性を考慮し、以下の文書を多言語化できるようにしておくとよいでしょう。

- 基本業務マニュアル(プレス・アイロン・たたみ・検品作業)

- 機械操作手順書(使用可能機器のみ)

- 安全作業基準(労働安全衛生法準拠)

- 緊急時対応マニュアル(火災・地震・事故時の対応)

- 品質管理基準(衛生基準・検品基準・不良品対応)

衛生管理・感染防止対策の教育体制整備

リネンサプライ業界特有の衛生管理要求に対応するため、以下の教育プログラムを構築していきましょう。

コミュニケーション支援ツール・翻訳アプリの導入

日常的なコミュニケーション円滑化のため、以下のツールを導入することがおすすめです。

- 音声翻訳アプリ(VoiceTra・Google翻訳等)

- 業務用単語集(リネンサプライ専門用語集)

- 指差し会話帳(緊急時・トラブル時用)

- 多言語表示システム(作業場・休憩室の掲示物)

STEP5: 採用戦略立案と求人条件の最適化

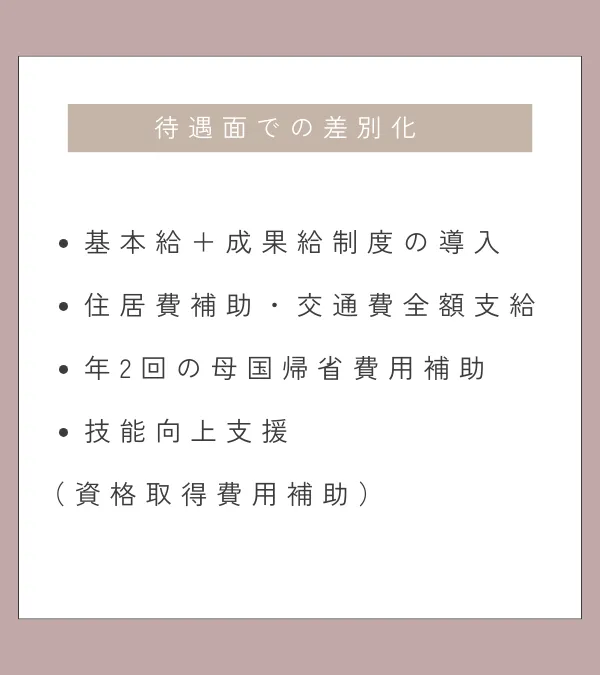

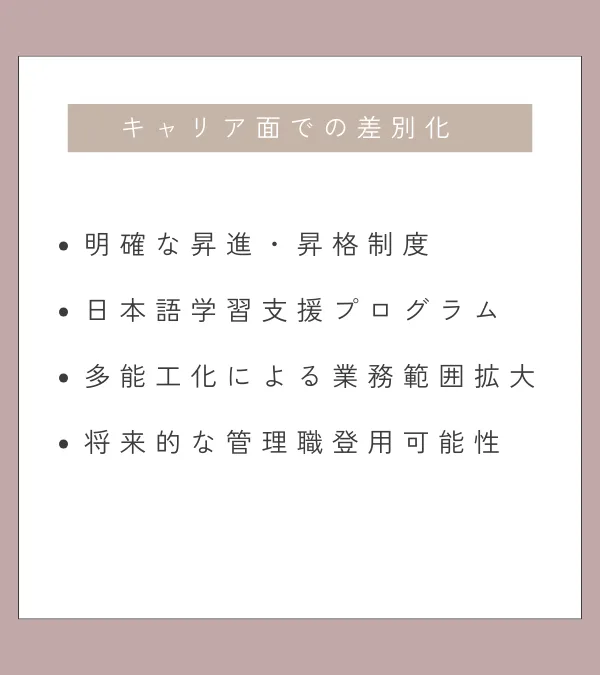

同業他社との差別化ポイントの明確化

競争が激化する外国人材採用市場で優秀な人材を確保するため、自社の強みを明確化します。

外国人材にとって魅力的な労働条件・福利厚生設計

| 項目 | 標準的条件 | 魅力的条件(差別化例) |

| 基本給 | 地域最低賃金+10% | 地域最低賃金+20-30% |

| 労働時間 | 8時間/日(残業月20時間) | 7.5時間/日(残業月10時間以内) |

| 休日 | 週2日休み | 週2日休み+有給取得促進 |

| 住居支援 | 住居費補助50% | 住居費補助80%または社宅提供 |

| 教育支援 | 入社時研修のみ | 継続的日本語教育+資格取得支援 |

| 帰省支援 | なし | 年1回帰省費用補助(上限10万円) |

採用から配属までのタイムライン策定

効率的な採用プロセスを実現するため、以下のタイムラインを策定します。

準備期間(制度開始6ヶ月前〜)

- 月1回:登録支援機関との定例会議

- 月2回:採用計画・条件の見直し

- 四半期1回:住居・設備の点検・整備

採用期間(制度開始3ヶ月前〜)

配属期間(制度開始〜)

- 入国・受入(1週目)

- 生活オリエンテーション(2週目)

- 業務研修(3-4週目)

- 実務配属(2ヶ月目〜)

このタイムラインに沿って準備を進めることで、制度開始と同時にスムーズな外国人材の受け入れが実現できます。

5.費用相場と採用プロセス・期間の詳細解説

初期費用と継続的支援費用の全体像

特定技能外国人の採用・雇用には、初期費用と継続的な支援費用が発生します。

適切な予算計画を立てるため、詳細な費用構造を把握しておきましょう。

登録支援機関委託費用(月額3-5万円程度)の内訳

| 費目 | 初期費用 | 月額費用 | 備考 |

| 契約手数料 | 15-25万円 | – | 初回契約時のみ |

| 基本支援費 | – | 3-5万円 | 10項目支援の基本料金 |

| 入国時支援 | 8-12万円 | – | 空港送迎・手続き同行 |

| 住居手配費 | 5-8万円 | – | 物件探し・契約手続き |

| 緊急時対応 | – | 1万円 | 24時間対応体制維持費 |

| 翻訳・通訳 | – | 0.5-1万円 | 文書翻訳・電話通訳 |

地域別費用相場の差異

- 首都圏:月額5-8万円(住居費高騰の影響)

- 関西圏:月額4-6万円(標準的な相場)

- 地方都市:月額3-5万円(住居・人件費安のメリット)

住居手配・生活支援・各種手続きに関わる実費

住居関連では以下の実費負担が発生します。

- 敷金・礼金:家賃の2-4ヶ月分(15-30万円)

- 仲介手数料:家賃の1ヶ月分(5-8万円)

- 家具・家電購入:10-15万円(冷蔵庫・洗濯機・布団等)

- 生活必需品:3-5万円(調理器具・日用品等)

自社支援選択時の人件費・システム導入費用

登録支援機関への委託ではなく、自社で支援を実施する場合はこのようになります。

- 支援責任者人件費:月額15-25万円(専任1名分)

- 研修・教育費:年間20-30万円(外部研修・教材費)

- システム導入費:初期50-100万円(管理システム・翻訳ツール)

- 緊急対応体制費:月額5-10万円(24時間対応体制維持)

中小企業(従業員50名未満)の場合、自社支援はコスト・リスクの両面で現実的ではないケースが多いでしょう。

採用から配属完了までの期間とプロセス詳細

求人公開から書類選考・面接(1-2ヶ月)

採用スケジュール(前半)

求人準備・公開

Week 1-2

-

求人票の作成・多言語化

1週間

-

関係機関への情報提供

1週間

-

現地説明会・プレゼン(オンライン)

期間中随時

応募受付・書類選考

Week 3-6

-

応募書類の受付・整理

2週間

-

書類選考・評価

1週間

-

面接対象者の選定・通知

1週間

在留資格申請・審査・入国手続き(2-3ヶ月)

入国後オリエンテーション・研修期間(2週間-1ヶ月)

ROI最大化のための戦略的採用設計

長期定着を前提とした採用・育成計画

投資回収を確実にするため、以下の定着促進策を実施します。

- 段階的昇給制度

- 入社1年目:基本給+技能手当

- 入社2年目:昇格査定・給与見直し

- 入社3年目:リーダー候補・管理職研修

- キャリア開発支援

- 日本語能力向上支援(N3→N2レベル)

- 技能検定上位級取得支援

- 多能工化による業務範囲拡大

技能向上・昇進機会提供による離職率低下策

【外国人材の離職率を20%から5%に改善した場合の効果】

- 再採用コスト削減:50万円×15%=7.5万円/年

- 生産性安定化:業務習熟による効率向上15%

- 品質向上効果:クレーム・返品率の改善

- 従業員満足度向上:日本人従業員の負担軽減

このような戦略的アプローチにより、単なる労働力確保ではなく、企業の持続的成長に貢献する外国人材活用が実現できます。

6.業界先行事例と成功ノウハウから学ぶベストプラクティス

技能実習制度活用企業の成功事例分析

白洋舍リネンサプライの外国人材活用実績

クリーニング業界最大手の白洋舍では、早期から外国人材活用に取り組み、特定技能制度開始に向けた準備を進めています。

茨城リネンサプライのベトナム人実習生受け入れ体制

地方の中小リネンサプライ企業での成功事例として注目されています。

中小リネンサプライ企業の工夫と創意事例

従業員50名以下の中小リネンサプライ企業でも、以下の工夫により成功事例が生まれています。

- IT活用による効率化⇒翻訳アプリ・業務管理システムの導入

- 同業他社との連携⇒共同研修・情報交換による負担軽減

- 地域支援機関の活用⇒商工会議所・国際交流協会との連携

関連業界(宿泊・クリーニング)の活用ノウハウ応用

ホテル業界の外国人材マネジメント手法

宿泊業は特定技能制度の先行分野として、多くの成功事例を蓄積しています。

応用可能なノウハウ1: 多国籍チーム運営

- 国籍・文化の異なるメンバーの効果的な組み合わせ

- 相互理解促進のための文化紹介イベント

- 通訳・翻訳役となるバイリンガル人材の戦略的配置

応用可能なノウハウ2: 段階的業務習得制度

- 簡単な業務から徐々に複雑な業務へのステップアップ

- 業務習得度に応じた給与・待遇の改善

- メンター制度による個別指導体制

応用可能なノウハウ3: 品質管理の標準化

- 視覚的に分かりやすい品質基準の設定

- チェックリスト活用による作業品質の均一化

- 定期的な品質評価・フィードバック制度

ビルクリーニング業との人材シェアリングモデル

同じく衛生管理を重視するビルクリーニング業界との連携が注目されています。

連携メリット1: 繁忙期の相互補完

- リネンサプライの繁忙期(春・秋)とビルクリーニングの繁忙期(年末)のずれを活用

- 季節変動に対応した柔軟な人材配置

- 年間を通じた安定雇用の実現

連携メリット2: 研修・教育コストの分散

- 共通する安全衛生教育の共同実施

- 専門講師招聘費用の分担

- 業界横断的な技能向上プログラムの開発

連携メリット3: スケールメリットの活用

- 大口での住居確保による費用削減

- 登録支援機関への集団交渉力向上

- 採用活動の共同実施による効率化

業界横断的な研修・教育プログラム共同開発

複数業界が連携した教育プログラムの開発事例もあります。

- 基礎日本語研修(120時間・3ヶ月間)

- 安全衛生共通研修(40時間・1ヶ月間)

- ビジネスマナー研修(20時間・2週間)

- 緊急時対応研修(8時間・1日間)

これらの共同プログラムにより、1社当たりの研修コストを約40%削減できた事例があります。

コミュニケーション不足や文化的配慮の欠如、法令違反により失敗に至ったケースも存在するため、これらの成功事例から学ぶベストプラクティスの活用が重要です。

外国人材活用の成功には「制度理解」「文化的配慮」「継続的支援」の3つが不可欠であることが、多くの事例から明らかになっています。

外国人材活用 成功の3要素

多くの事例から明らかになった、成功に不可欠な3つの柱

制度理解

在留資格や関連法規など、複雑な制度を正確に把握する。

文化的配慮

言語や習慣の違いを尊重し、円滑なコミュニケーションを促す。

継続的支援

入社後も定期的な面談やサポートで、定着と活躍を支える。

7.2025年から開始する制度準備の戦略的タイムライン

今すぐ実行すべき3つの重要アクション

①日本リネンサプライ協会からの最新情報収集体制構築

制度設計の詳細情報をいち早く入手するため、以下の情報収集チャネルを確立します。

【情報源の確保】

- 日本リネンサプライ協会への加入・積極参加

- 協会主催セミナーへの定期参加(月1回以上)

- 業界専門誌の定期購読・情報収集

- 同業他社との情報交換ネットワーク構築

【社内情報共有体制】

- 外国人雇用プロジェクトチームの設置(責任者・人事・現場管理者)

- 月次情報共有会議での最新情報伝達

- 制度変更通知の迅速な社内展開システム構築

②現場スタッフへの制度周知と外国人材受け入れ意識醸成

外国人材の受け入れ成功には、現場従業員の理解と協力が不可欠です。

【的な意識醸成プログラム】

- 経営層からのメッセージ発信(2025年9月)

- 制度導入の必要性・経営方針の明確な説明

- 従業員の雇用安定・処遇改善への効果説明

- 質疑応答・不安解消のための対話機会設置

- 管理職向け研修(2025年10-11月)

- 外国人材マネジメントの基礎知識

- 多様性理解・異文化コミュニケーション

- 指導方法・評価基準の統一化

- 現場従業員向け説明会(2025年12月-2026年1月)

- 制度概要・導入スケジュールの説明

- 外国人材との協働方法・コミュニケーション支援

- 懸念事項・質問への個別対応

③競合他社動向調査と自社ポジショニング戦略策定

人材獲得競争に備えた戦略的準備を行います。

【競合分析の実施】

- 同地域の競合企業5-10社の外国人雇用状況調査する

- 労働条件・待遇水準のベンチマークを分析する

- 採用手法・支援体制の比較研究をする

- 成功事例、失敗事例の両方の詳細を分析する

【自社の競争優位性分析】

自社の分析なしに採用活動を行うと、競合に負けて優秀な人材を逃すリスクが高まります。事前の競争優位性分析により、戦略的で効率的な外国人材確保が可能になります。

自社の現状分析 (SWOT)

強み (Strengths)

- 立地・設備

- 職場環境

- 企業文化 等

弱み (Weaknesses)

- 待遇・規模

- 知名度

- 支援体制 等

機会 (Opportunities)

- 制度開始初期の先行者利益

- 地域特性活用 等

脅威 (Threats)

- 大手企業との競争

- 人材不足加速 等

2026年制度確定に向けた四半期別準備計画

2025年Q3-Q4: 土台づくり

支援機関選定・契約、住居確保、体制整備など、基盤を整えていきます。

2025年7-9月(Q3前半)

- 登録支援機関の選定・契約交渉開始

- 住居確保計画の策定・物件調査開始

- 外国人雇用責任者の選任・研修受講

2025年10-12月(Q3後半-Q4)

- 登録支援機関との契約締結

- 住居の確保・改修工事実施

- 業務マニュアルの多言語化着手

- 現場管理者向け研修の実施

2026年Q1-Q2: 採用実行期

採用活動開始、面接・選考、内定者研修を積極的に行っていきます。

2026年1-3月(Q1)

- 求人票の作成・多言語化

- 採用基準・評価方法の確定

- 面接官研修・模擬面接の実施

- 入国前研修プログラムの準備

2026年4-6月(Q2)

- 求人情報の公開・応募受付開始

- 書類選考・面接の実施

- 内定者決定・労働契約締結

- 在留資格認定証明書申請開始

2026年Q3-Q4: 受入準備完了期

在留資格申請、入国準備、配属前研修完了など、受け入れるための準備を完了していきます。

2026年7-9月(Q3)

- 在留資格手続き完了・入国準備

- 受け入れ環境の最終点検・調整

- 現場従業員向け最終説明会

- 緊急時対応マニュアル完成

2026年10-12月(Q4)

- 外国人材の入国・受け入れ開始

- 生活オリエンテーション実施

- 業務研修・OJT開始

- 初期適応状況のモニタリング

制度開始まで残り1年半という限られた時間の中で、この四半期別計画に沿って準備を進めることで、競合他社に先んじた優秀な外国人材の確保が実現できます。

特に2025年度中の基盤整備が成功の鍵となるため、早急な準備開始が重要です。

外国人労働者教育を成功させる7つの実践的ポイントをなど、もっと詳しく知りたい方はこちらの記事もおすすめです。

8.2027年制度開始への完全準備が成功の分かれ道

特定技能「リネンサプライ」制度の2027年開始は、業界の慢性的な人手不足解決への大きなチャンスです。

しかし、その恩恵を最大限に活用するためには、制度理解、支援体制整備、採用戦略立案という3つの軸で、今から計画的な準備を進めることが不可欠です。

競合他社との人材獲得競争が激化する前に、この記事で示した5つのステップを参考に、2025年度中から本格的な準備を開始してください。早期準備が成功の鍵となります。