日本の産業分野における人手不足解消策として導入された特定技能制度。特定技能評価試験は、外国人が日本で働くための在留資格取得に必須の試験です。

日本語能力と専門的技能の両面が評価され、16の産業分野ごとに異なる試験が実施されています。技能実習2号を良好に修了した場合は試験免除の可能性もあります。

本記事では、特定技能評価試験の全体像から合格後の手続きまでを解説します。

- 特定技能評価試験の基本構成(日本語能力試験と技能試験)と各産業分野における試験内容の違い

- 特定技能1号・2号の違いと技能実習生が試験免除となる条件

- 特定技能外国人を受け入れる企業に求められる準備と支援内容

1.特定技能評価試験とは?

日本の産業分野では、人手不足が深刻化しています。この問題を解消するために、特定技能制度が設けられました。

特定技能は、在留期間や対象分野、家族の帯同などの条件によって「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類に分かれます。

特定技能1号の場合、在留期間は最長で5年間となり、家族の帯同は認められません。

特定技能2号になると、在留期間に制限がなく更新が可能となり、家族の帯同も認められますが、特定技能1号よりも高度な技能が求められます。

この特定技能には16分野あり、それぞれ異なる内容の試験が実施されています。

特定技能評価試験とは何か

特定技能評価試験とは、日本で働くことを希望する外国人が、特定技能在留資格を得るために受ける試験です。

外国人が日本に滞在するには、在留資格が必要です。日本で働くための在留資格は多数存在しますが、特定技能は、特定の産業分野を対象に即戦力となる外国人を受け入れるために設けられています。

特定産業となる16分野に外国人が就業するには、原則として特定技能評価試験に合格していなければなりません。

参照元:出入国在留管理庁「特定技能ガイドブック」p.1

なぜ特定技能評価試験が必要とされているのか

特定技能評価試験は、特に人材不足が深刻な中小企業の問題を解消するために設けられています。

人材の確保が難しくなっている特定産業分野において、一定の技能を持つ外国人の受け入れを円滑化することを目的としています。

企業が求める人材を確保するには、応募者の技能水準が業務に必要なレベルに達しているか見極めなければなりません。

特定技能評価試験に合格していれば、各産業分野で求められる知識や技術が備わっているか、日本語による円滑なコミュニケーションがとれるかどうかがスムーズに判断できます。

また、試験の合格は労働意欲とも直結するため、長期的な雇用につながる人材を見極めやすくなるのも利点です。

さらに、不法就労に関するトラブルを防止する観点からも、特定技能評価試験を重要視する企業が増えています。

2.特定技能評価試験の全体像

特定技能評価試験は、日本語能力試験と技能試験の2つで構成されています。

日本語の理解は、職場でのコミュニケーションや安全対策に欠かせない要素です。

また、技能試験の合格者は、即戦力として働ける専門的なスキルや知識が備わっていると判断できます。

試験の2つの大きな柱:日本語能力試験と技能試験

日本語能力試験は、全分野共通で必ず受ける必要があります。

特定技能1号では「日本語能力試験(JLPT)」N4以上、または「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-basic)」A2以上のどちらかに合格しなければなりません。

どちらの試験も、日常会話に必要な表現や、業務上で必要な指示や報告に必要な日本語レベルとなっています。なお、特定技能2号では、明確な日本語試験が実施されていません。

技能試験は分野ごとの内容で実施されます。16分野の内訳は以下になります。

技能分野では、管轄する省庁が異なるため、管轄省庁で実施する場合や民間団体への委託など、開催の概要が異なります。

特定技能1号と特定技能2号の詳しい内容は以下の記事でご紹介しています。

試験免除の条件と対象者

基本的に特定技能の在留資格を得るには、特定技能評価試験への合格が必要です。

しかし、技能実習2号を良好に修了した技能実習生は、移行先の分野に関連性があれば試験が免除されます。

「良好に修了した」とは、技能実習を2年10か月以上修了し、技能検定3級もしくはこれに相当する実技試験に合格していることです。

ただし、実技試験に合格していない場合でも、実習実施者による評価調書で良好な修了を確認するための条件を満たした場合、認定されるケースもあります。

3.日本語能力試験の詳細

2種類ある日本語能力試験は、試験を実施する機関や目的などが異なります。

また、日本語能力試験(JLPT)はマークシート方式ですが、日本語基礎テスト(JFT-Basic)ではコンピューターを使用して行うCBT(コンピューター・ベースド・テスティング)方式が採用されています。

国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)の特徴と内容

国際交流基金日本語基礎テストは、主に日本国内で働くことを希望する外国人を対象に実施されている試験です。

日常生活で必要な日本語の能力を測る目的で行われており、日常生活の会話で必要なレベルの表現や聴解、読解などが出題されます。

認定はレベル区分ではなく、点数で通知されます。特定技能の合格ラインは、生活に支障がない程度の日常会話ができるA2レベルです。250点中200点以上の正解が目安となります。

日本語能力試験(JLPT)の要件と対策

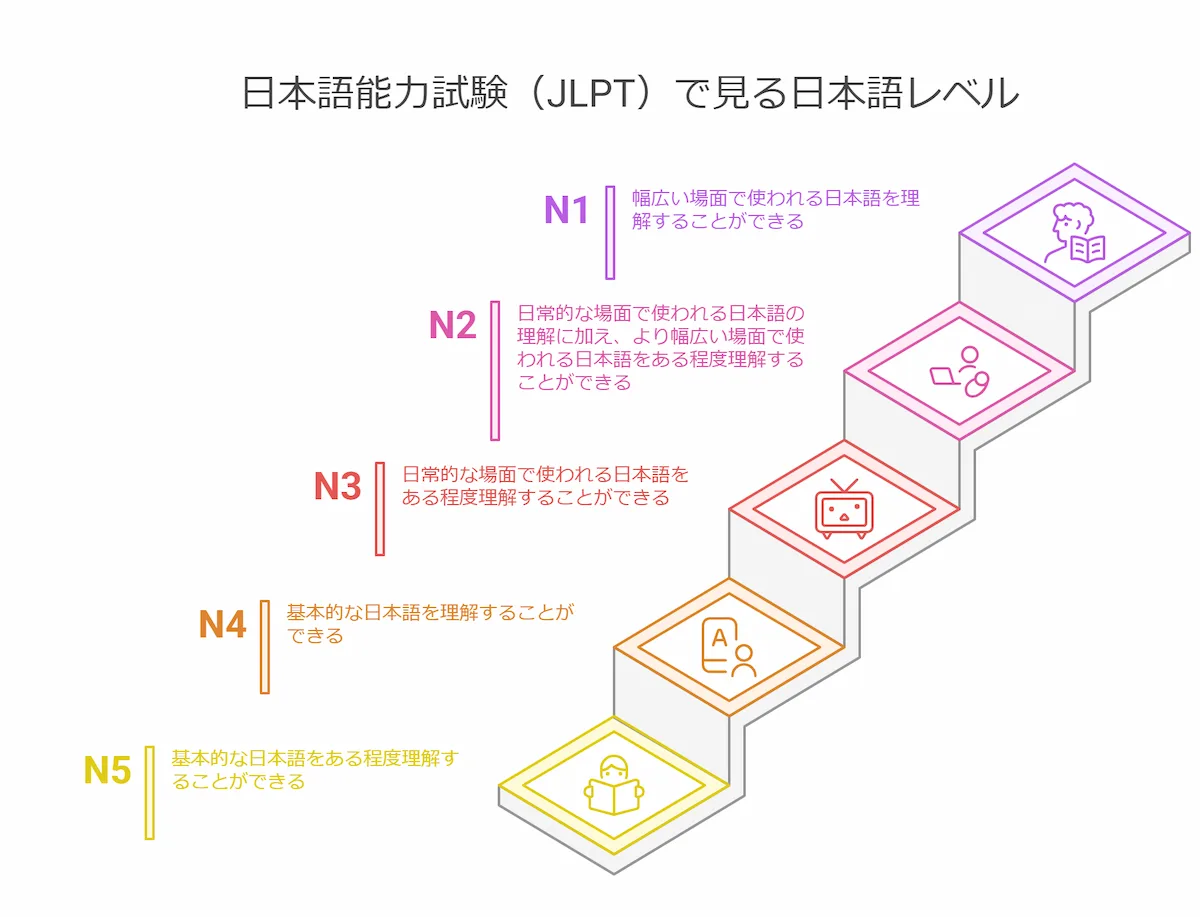

日本語能力試験では、点数によって、N1からN5までの5段階に分けられます。最高レベルはN1となっており、特定技能の合格ラインはN4以上です。

レベルごとの目安は以下のとおりです。

介護分野における特別な日本語要件

介護分野では、上記の日本語能力試験のいずれかひとつに加え「介護日本語評価試験」が行われています。

試験内容は、利用者やスタッフと円滑にコミュニケーションを図れるよう、現場でよく使われる言葉や記録を作成するために必要な日本語能力を測るための試験です。合格には60%以上の正解率が求められます。

4.産業分野別の技能試験の詳細

採用担当者が技能試験の内容を把握しておけば、応募者のスキルを適正に評価できます。

自社が必要とする一定の技術水準をクリアした人材を確保できれば、組織全体の生産性向上が期待できます。

介護分野の試験内容と特徴

介護技能試験では、業務に必要な知識と技能を評価するために、介護の基本や生活支援技術などが問われます。受験資格は17歳以上(インドネシア国籍を有する場合は18歳以上)です。

ただし、日本国内で受験する場合は、在留資格を有する17歳以上となっています。試験はCBT方式で実施され、介護技能評価試験は全45問60分、介護日本語評価試験は全15問30分で行われます。

参照元:厚生労働省|介護分野における特定技能外国人の受入れについて

建設分野の試験要件と対策

建築分野は、土木・建築・ライフライン/設備という3つに区分されており、それぞれ試験の内容が異なります。

試験はCBT方式による選択問題形式で、理論テストと実技テストがあります。理論テストは30問で制限時間が60分、実技テストは20問で制限時間が20分です。

試験は日本国内で、日本語のみで実施されます。公式テキストを活用して学習するほか、具体的な手順を確認するために実際の作業を繰り返し練習することも大切です。

参照元:建設人材育成協会|Exam information and application

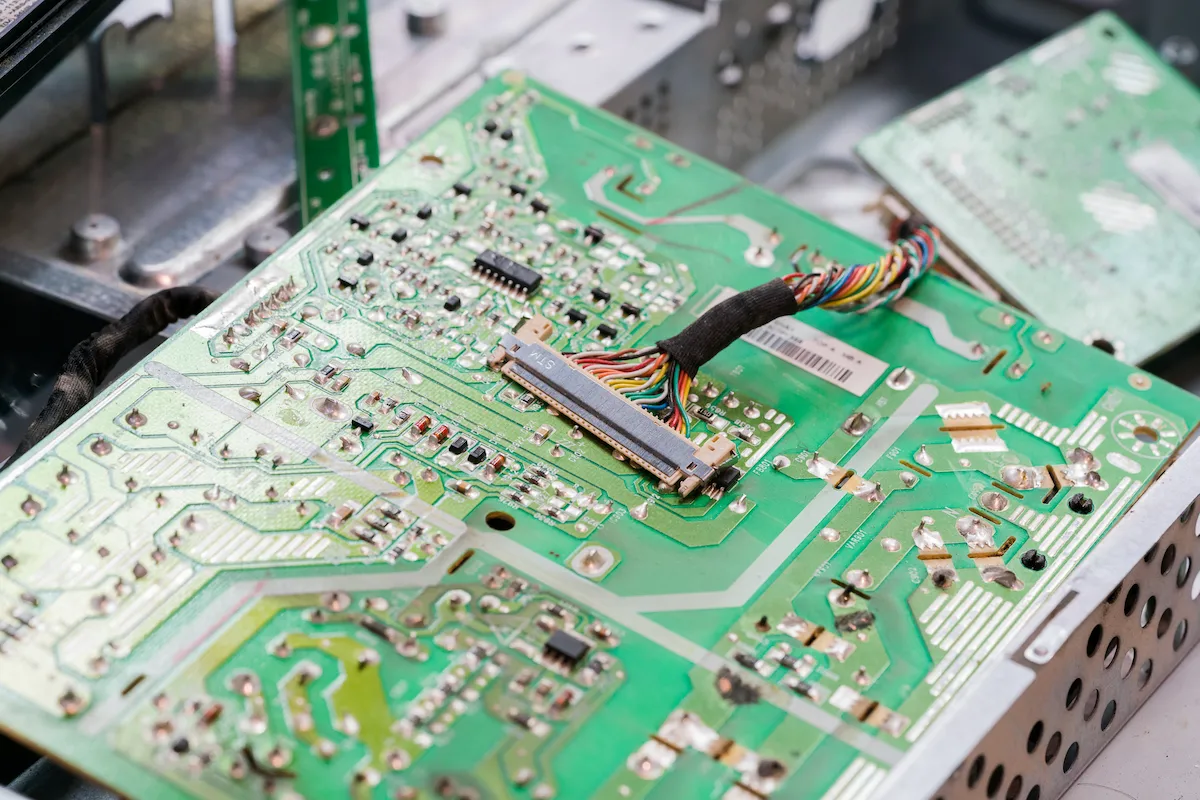

製造業関連分野の試験概要

製造分野では、

- 機械金属加工

- 電気電子機器組立て

- 金属表面処理

- 紙器/段ボール箱製

- コンクリート製品製造

- RPF製造

- 陶磁器製品製造

- 印刷/製本

- 紡織製品製造

- 縫製

以上の10種に区分されています。

試験は経済産業の委託を受けた企業が運営し、日本国内のほかフィリピン・タイ・インドネシアで実施されます。学科と実技があり、いずれもCBT方式です。

受験資格は満17歳以上(インドネシア国籍の場合は満18歳以上)、合格ラインは学科試験が正答率65% 以上、実技試験正答率60% 以上です。

参照元:特定技能外国人材制度(工業製品製造業分野)ポータルサイト|製造分野特定技能評価試験

その他の分野における試験のポイント

その他の分野も基本的に学科テストと実技テストで構成されています。

- 鉄道は5区分

- 造船/船用工業は3区分

- 自動車運送業は3区分

- 航空・農業・漁業では2区分

とされており、それぞれの区分によってテストの内容が異なります。

5.特定技能評価試験の合格に向けたポイント

試験に合格するためには、まず各産業分野の試験要項を正しく把握する必要があります。学科では専門用語だけでなく、関連する法令も理解しなければなりません。

実技試験の合格に向けた対策として、実際の作業を通して技能を磨く努力も必要です。

効果的な試験対策の進め方

日本語試験の対策として、参考書や過去問題の活用が挙げられます。

語彙や文法、聴解、読解をバランスよく学習することが大切です。実際の業務を想定し、使用する専門用語や表現を学び直すことも必要です。

また、積極的に日本人と会話する機会を増やすことで、日本語を使った実践的なコミュニケーション能力が高まります。

技能試験は、各産業の特性に合わせて内容が異なります。試験を開催する各省庁がホームページなどで公開しているテキストを基に、効率よく学習を進めましょう。

試験では、実際の作業能力や技能が評価されるほか、現場を想定した作業手順や安全対策に関する知識が問われます。

実務経験者は、経験を最大限に活かしながら繰り返し練習することが大切です。最新の試験情報を確認し、変更点があれば対応できるよう準備しておきましょう。

留意すべきポイント

令和2年4月1日以降の国内試験の受験資格について、在留資格を有している方であれば受験することができます。

在留資格「短期滞在」をもって日本に在留する方でも受験が可能であり、中長期在留歴がなくても受験できるようになりました。

ただし、在留資格を有していない方(不法残留者等)については、引き続き受験は認められません。

試験の合格者が在留資格を得るためには、出入国在留管理庁へ申請する必要があります。

なお、試験に合格できたとしても、そのことだけで「特定技能」の在留資格が付与されることを保証するものではありません。

試験合格者が在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請をしても、必ずしも在留資格認定証明書の交付や在留資格変更の許可を受けられるとは限らないことに留意しましょう。

参照元:出入国在留管理庁 試験関係

6.試験後の採用プロセスと注意点

即戦力となる外国人労働者の採用は、企業に大きなメリットをもたらします。

しかし、企業側に外国人労働者を受け入れるためのノウハウがない場合、必要な手続きを理解したうえで適切に準備を進めていかなければなりません。

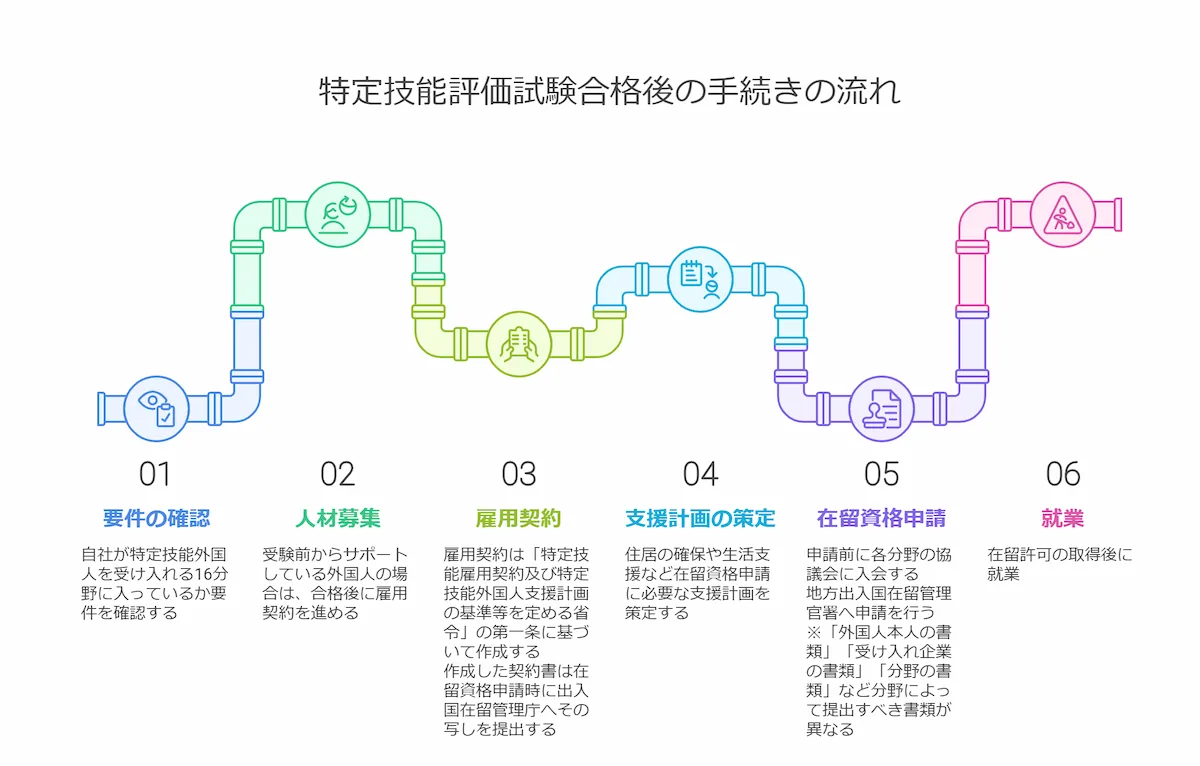

合格後の手続きの流れ

試験に合格した外国人を受け入れる際、必要なステップは以下のとおりです。

受け入れ企業に求められる準備

特定技能外国人を受け入れる企業には、以下の「義務的支援」が求められます。

特定技能外国人を受け入れる場合は、これらを整備する必要があります。自社での実施が難しい場合は、支援機関に委託しても構いません。

参照元:出入国在留管理庁|1号特定技能外国人支援・登録支援機関について

登録支援機関についてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事をおすすめします。

7.特定技能評価試験を理解して、外国籍人材を活用しよう

特定技能評価試験は、人手不足が深刻な日本の産業分野で外国人材を確保するための重要な制度です。試験は日本語能力と専門技能の両面から評価され、合格者は即戦力として期待されます。

受け入れ企業は、住居確保や生活支援などの「義務的支援」を整える必要があります。

特定技能制度を適切に活用することで、企業の人材確保と外国人の就労機会創出という双方のメリットを実現できるでしょう。