2025年、技能実習制度に代わる「育成就労制度」が始動しました。「自社で受け入れ可能な職種は?」「今の技能実習生はどうなる?」など、企業の関心事は尽きません。

この記事では、新設4分野を含む全16分野の対象職種から、技能実習との具体的な対応関係、特定技能へのキャリアパスまで、企業の担当者が知るべき情報を網羅的に解説していきます。

- 育成就労制度で受け入れ可能な全16分野の対象職種

- 現行の技能実習から新制度への職種の具体的な対応関係

- 3年後の特定技能移行を見据えた長期的な人材育成・雇用戦略

1.育成就労制度とは?技能実習制度からの3つの大きな変更点

育成就労制度は、単なる技能実習制度の名称変更ではありません。その目的や仕組みは根本的に見直され、日本の外国人材受け入れ方針を大きく変えるものです。

まずは、技能実習制度からの3つの大きな変更点を理解し、制度改革の必然性を把握しましょう。

1. 外国人材受け入れの目的が「国際貢献」から「労働力確保」へ

技能実習制度は、名目上「日本で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転による国際協力の推進」を目的としていました。

しかし、実態としては国内の深刻な人手不足を補う「労働力」として機能しており、その乖離が多くの問題を生んできました。

技能実習生制度に関する具体的な問題例は、こちらの記事で詳しく解説しています。

育成就労制度では、この建前と実態の乖離を解消し、「人材育成と労働力の確保」を正面から目的として掲げます。

2024年時点で外国人労働者数が230万人を突破した背景には、もはや外国人材なしでは日本の産業が成り立たないという現実があります。

制度の目的を明確化することで、より実態に即した受け入れと育成、そして労働環境の整備が進むことが期待されているのです。

2. 特定技能制度との完全連携による明確なキャリアパス

これまで、技能実習から特定技能へ移行するルートはありましたが、制度間の連携は十分ではありませんでした。

育成就労制度は、当初から「特定技能制度」へのスムーズな移行を前提に設計されています。

具体的には、原則として3年間の育成就労期間で「特定技能1号」の水準まで人材を育成する計画です。

これにより、外国人労働者は日本で長期的なキャリアを描きやすくなり、企業にとっては育成した人材に長く活躍してもらえるという戦略的メリットが生まれます。

3. 労働者の権利保護強化:転籍制限の緩和と日本語要件

技能実習制度の大きな課題の一つが、労働者の人権保護でした。

原則として認められない「転籍(転職)」の厳しさや、事業者による人権侵害が、年間9,753人(2023年時点)もの失踪者を生む一因とされてきました。

育成就労制度では、この問題への対応として転籍の制限が大幅に緩和されます。

本人の意向による転籍が一定の条件下で認められるようになり、労働者の自己都合退職や、より良い条件を求めての転職が可能になります。

また、入国時に日本語能力試験N5相当の能力が求められるなど、円滑なコミュニケーションと日本社会への適応を促す仕組みも導入されます。

2.【全16分野】育成就労制度の対象職種(産業分野)完全一覧

育成就労制度の対象となる職種(産業分野)は、原則として現行の特定技能制度の12分野に、新たに4分野を加えた合計16分野となります。

これにより、受け入れ可能な職種の範囲が拡大します。

2024年追加の4分野を含む最新16分野

特定技能制度の対象分野をベースに、新たに「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」が追加されました。

これにより、人手不足が特に深刻な陸上輸送や、林業分野などでも外国人材の受け入れが可能になります。

| 育成就労制度の分野 | 概要 | 特定技能との関係 |

|---|---|---|

| 介護 | 利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等 | 特定技能「介護」分野に移行 |

| ビルクリーニング | 建築物内部の清掃 | 特定技能「ビルクリーニング」分野に移行 |

| 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 | 旧製造3分野を統合。鋳造、鍛造、金属プレス、機械加工、電気機器組立て等 | 特定技能「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」分野に移行 |

| 建設 | 型枠施工、左官、鉄筋施工、内装仕上げ等の建設業務 | 特定技能「建設」分野に移行 |

| 造船・舶用工業 | 溶接、塗装、鉄工、電気機器組立て等の造船業務 | 特定技能「造船・舶用工業」分野に移行 |

| 自動車整備 | 自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備 | 特定技能「自動車整備」分野に移行 |

| 航空 | 空港グランドハンドリング(地上走行支援、手荷物・貨物取扱等)、航空機整備 | 特定技能「航空」分野に移行 |

| 宿泊 | フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供 | 特定技能「宿泊」分野に移行 |

| 農業 | 耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)、畜産農業全般 | 特定技能「農業」分野に移行 |

| 漁業 | 漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具の操作等)、養殖業 | 特定技能「漁業」分野に移行 |

| 飲食料品製造業 | 酒類を除く飲食料品の製造・加工、安全衛生管理 | 特定技能「飲食料品製造業」分野に移行 |

| 外食業 | 飲食物調理、接客、店舗管理 | 特定技能「外食業」分野に移行 |

| 自動車運送業(新規) | バス・タクシー・トラック等の旅客・貨物自動車運送事業における運転業務等 | 特定技能「自動車運送業」分野に移行 |

| 鉄道(新規) | 軌道・電気等の保守、車両製造、運転士・車掌業務等 | 特定技能「鉄道」分野に移行 |

| 林業(新規) | 育林、素材生産等の森林整備・保全業務 | 特定技能「林業」分野に移行 |

| 木材産業(新規) | 製材、木材・木製品製造等の木材加工業務 | 特定技能「木材産業」分野に移行 |

育成就労制度の内容は、こちらの記事で詳しく解説しています。

育成就労産業分野と特定産業分野の関係

育成就労制度の対象分野は、特定技能制度の対象分野と「原則として一致」します。

これは、3年間の育成期間を経て、特定技能1号へスムーズに移行させるためです。

ただし、国内での育成になじまない業務や、季節性が高く年間を通じた育成計画が立てにくい一部の業務については、対象から除外される可能性があります。

一方で、農業や漁業など季節性のある分野については、繁忙期に複数の事業者のもとで働く「派遣形態」も検討されており、より柔軟な運用が期待されます。

3.技能実習から育成就労へ:職種対応マッピング完全版

現在、技能実習生を受け入れている企業にとって最も重要なのが、「既存の職種が育成就労制度でどう扱われるか」です。

これまで細分化されていた多くの職種が、新制度の16分野に整理・統合されます。

製造業分野の職種対応(工業製品製造業・飲食料品製造業)

技能実習制度で最も多くの職種が存在した製造業分野は、大きく「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」と「飲食料品製造業」に集約されます。

建設・インフラ分野の職種対応

- 建設分野

技能実習の13職種22作業(型枠施工、左官など)は、育成就労の「建設」分野に概ね対応します。 - 造船・舶用工業

これまで複数あった関連職種が「造船・舶用工業」分野に統合され、効率的な人材育成が可能になります。 - 新規追加分野

「鉄道」(車両製造、線路保守など)や「自動車運送業」(トラック運転手など)が加わり、インフラ維持に不可欠な分野での人材確保の道が拓けます。

サービス・第一次産業分野の職種対応

- 介護・ビルクリーニング・宿泊・外食

これらは技能実習から特定技能への移行実績も多く、育成就労制度でもそのまま対応する分野として維持されます。 - 農業・漁業

季節性への対応として派遣形態が検討されており、より柔軟な雇用が可能になる見込みです。

新規追加分野

「林業」(育林、伐採)や「木材産業」(製材、加工)が追加され、第一次産業の人手不足解消への貢献が期待されます。

対象外となる技能実習職種と代替手段

一部の技能実習職種は、育成就労制度の対象分野に含まれない可能性があります。例えば、繊維・衣服関係や、特定技能制度に存在しない独自の職種などが該当します。

これらの職種で人材を受け入れたい場合、育成就労制度ではなく、初めから特定技能制度での受け入れを目指すなどの代替手段を検討する必要があります。

今後の省令や運用要領で詳細が示されるため、継続的な情報収集が不可欠です。

4.育成就労から特定技能へ:長期雇用を実現するキャリアパス戦略

育成就労制度の価値は、3年間の育成期間を経て、特定技能、さらには永住も見据えた長期的な人材を確保できる点にあります。

3年間の計画的育成から特定技能1号への確実な移行

企業は、3年間で外国人材が「特定技能1号」の技能水準・日本語能力水準に到達できるよう、「育成就労計画」を策定し、実行する責任を負います。

- 技能試験・日本語試験への対応

計画に基づき、実務を通じたOJTと、試験対策などのOff-JTを組み合わせた育成が求められます。 - 企業の育成責任と投資効果

育成への投資はコストですが、3年後に確実に戦力となる人材が定着することは、長期的に見て大きなリターンとなります。

特定技能2号取得による無期限雇用の可能性

特定技能1号を修了した人材は、より熟練した技能が求められる「特定技能2号」へ移行する道が開かれています。

2023年から対象分野が大幅に拡大され、建設や造船などに加え、製造業3分野や外食業なども対象となりました。

無期限雇用と家族帯同

特定技能2号は在留期間の更新に上限がなく、要件を満たせば家族(配偶者、子)の帯同も可能です。これにより、外国人材は日本に腰を据えて生活設計ができ、企業は極めて定着率の高い、優秀な人材を確保できます。

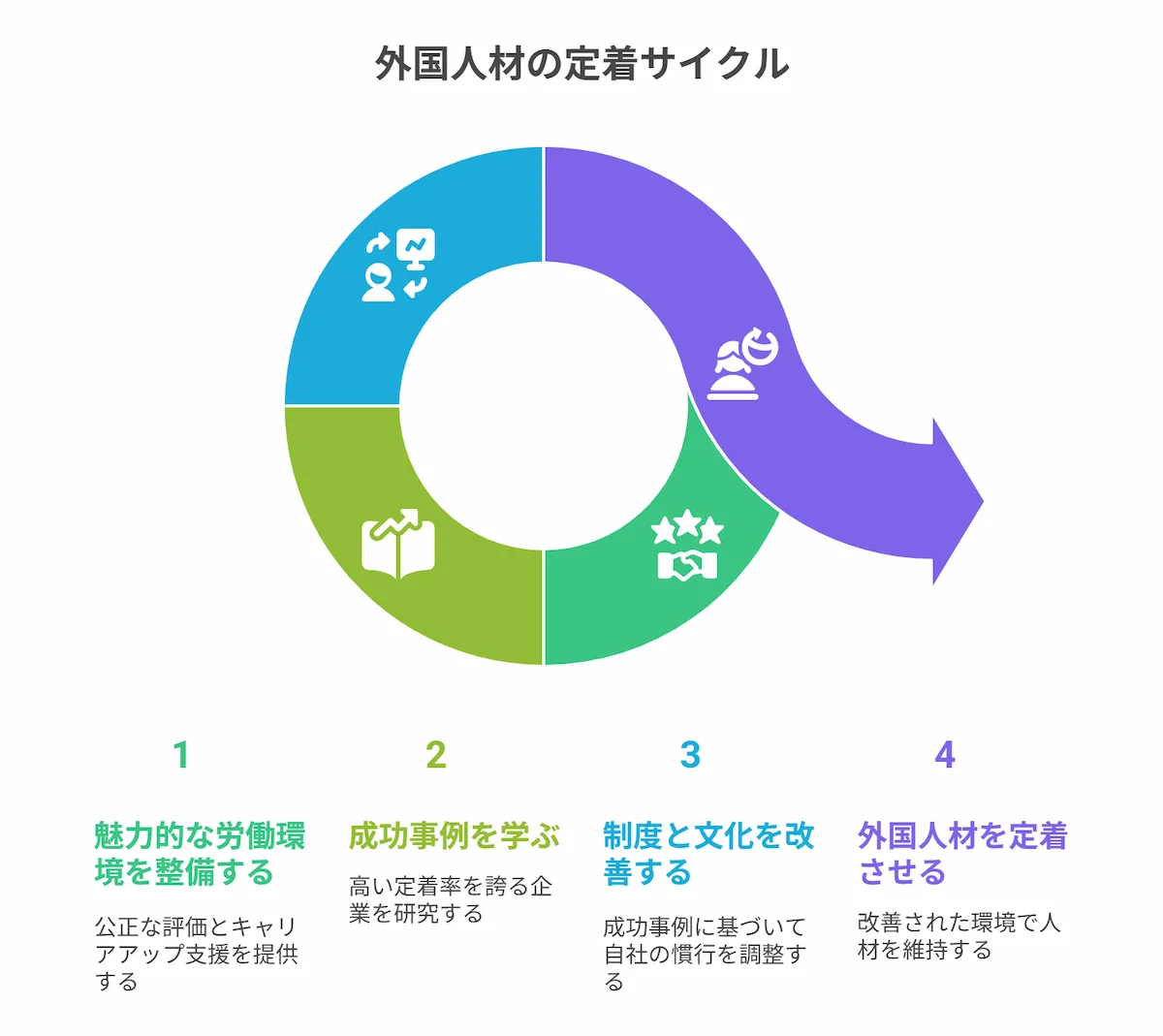

人材定着率向上のための企業戦略

転籍制限の緩和は、企業にとって人材流出のリスクにもなり得ます。これからは、外国人材に「選ばれる企業」になるための努力が一層求められます。

- 魅力的な労働環境の整備

公正な評価制度、キャリアアップ支援、良好な人間関係の構築、適切な住環境の提供など、日本人社員と同様かそれ以上の配慮が必要です。 - 成功事例に学ぶ

外国人材が活躍し、高い定着率を誇る企業の事例を参考に、自社の制度や文化を見直すことが成功への近道です。

5.【2025年最新】育成就労制度運用の実務ポイント

制度の理念や枠組みだけでなく、実務上の具体的な注意点を押さえておくことが、スムーズな移行に繋がります。

施行時期と移行スケジュール

育成就労制度は2027年の施行が予定されていますが、具体的な日付は今後の国会で決定されます。施行後も一定の経過措置が設けられる見込みです。

現在の技能実習生への影響

制度施行時にすでに日本に在留している技能実習生は、原則としてそのまま技能実習を継続できますが、本人の希望などにより育成就労制度へ移行する選択肢も検討されています。

企業が今すべきこと

自社が受け入れている、あるいは受け入れを検討している職種が新制度のどの分野に該当するかを確認し、移行に向けた準備(育成就労計画の素案作成、監理支援機関との協議など)を開始することが重要です。

監理支援機関の変更点と選定ポイント

現在の「監理団体」は、「監理支援機関」へと名称が変わり、より中立性と専門性が求められます。

監理団体が監理支援機関として育成就労制度に関わる業務を行うためには、新たに監理支援機関の許可を受けるなければいけません。

監理団体と監理支援機関の違い

- 新要件

外部監査人の設置が義務付けられるなど、組織運営の透明性が厳しくチェックされます。 - 優良機関選定のチェックポイント

これまでの実績だけでなく、新制度への理解度、育成就労計画の作成支援能力、労働者の相談に真摯に対応する体制が整っているかなど、多角的に評価して選定する必要があります。

転籍制度の詳細と企業の対応策

転籍の条件は、現行制度より大幅に緩和されます。

育成就労制度:転籍(転職)のルールと企業の対策

転籍の条件は、現行制度より大幅に緩和されます

やむを得ない事情

賃金未払いや人権侵害など、労働者に責任がない場合。

期間を問わず転籍可能

本人意向による転籍

労働者自身の意思で転職を希望する場合、以下の条件を満たせば可能。

- 在留1年を超えていること

- 技能検定基礎級と日本語N5相当に合格

- 同一の監理支援機関・業務分野内であること

※在留2年を超えれば、さらに条件が緩和される見込みです。

6.育成就労制度を活用した外国人材戦略の成功法則

育成就労制度への移行は、単なる制度変更ではなく、外国人材と共に成長するための新たなスタートです。

本記事で解説した対象職種の理解を深め、自社の育成計画や長期的な雇用戦略を具体的に描くことが重要になります。

この変化をチャンスと捉え、今から準備を進めることで、国際競争の中で「選ばれる企業」となり、持続的な成長を実現していきましょう。