外国人を雇用する際、「特定技能」と「技人国(技術・人文知識・国際業務)」のどちらを選ぶべきか迷う企業が急増しています。

名称だけでは違いが分かりにくく、間違った選択は法的リスクや採用失敗を招く可能性があります。

本記事では、両制度の違いを7つのポイントで徹底比較し、業種別の選択指針から移行方法まで解説します。

- 特定技能と技人国の根本的な違いと適切な使い分け方法

- 雇用選択で失敗しない7つの比較ポイントと業種別選択指針

- 特定技能から技人国への移行手続きと成功事例・注意点

1.特定技能と技人国の基本的な違いを理解しよう

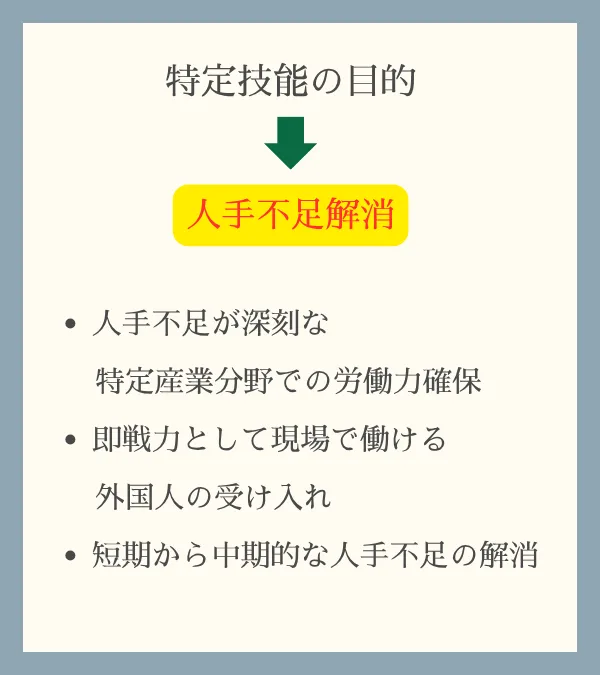

特定技能とは:人手不足解消を目的とした即戦力制度

「特定技能」は、国内の人手不足とされる特定の産業分野を対象とした制度です。

2019年4月に創設された比較的新しい在留資格で、深刻な人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的として設立されました。

対象になる特定技能を持つ外国人は、在留資格を取得すれば日本で働けます。

特定技能は、2024年3月の閣議決定による追加により、 人手不足の分野で外国人労働者を受け入れる在留資格「特定技能」の対象に、自動車運送業や鉄道、林業、木材産業の4分野が追加されることが決定しました。

2019年の制度創設以来初めてとなり、現在は介護、建設、農業など16の産業分野での就労が可能です。

参照元:出入国在留管理庁「特定技能制度」

特定技能の対象16分野

16の分野はこちらになります。

ただし、この在留資格を取得するためには、日本語能力試験と技能試験に合格しなければなりません。

日本語試験は日常使われる基本的な日本語の理解(日本語能力試験N4レベル以上)が合格ラインとされますが、介護分野については介護日本語評価試験のクリアが求められるため難易度が高いと言えます。

特定技能には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。

「特定技能1号」は、通算で5年が在留期間です。特定技能として働く外国人は、最初に1号を取得します。1号から2号に移行する場合、実務経験を積み、特定技能評価試験に合格することが条件です。

「特定技能2号」に移行できると、更新すれば在留期間の制限を受けずに就労できます。

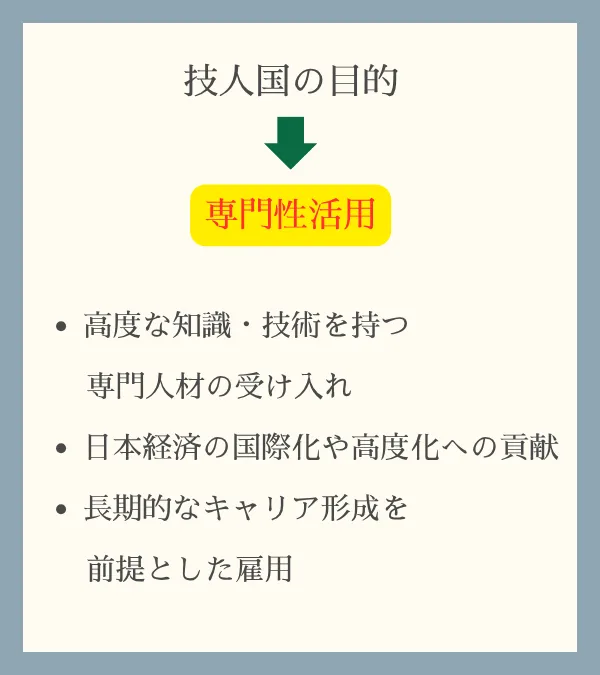

技人国とは:専門知識を活かすホワイトカラー向け制度

「技人国」は、外国人労働者の専門的な知識・技術を活かすことが目的の制度です。

正式名称は「技術・人文知識・国際業務」で、この在留資格は、これまで学んできた知識や培ってきた経験、母国に関する知識と関連性のある業務に従事できます。

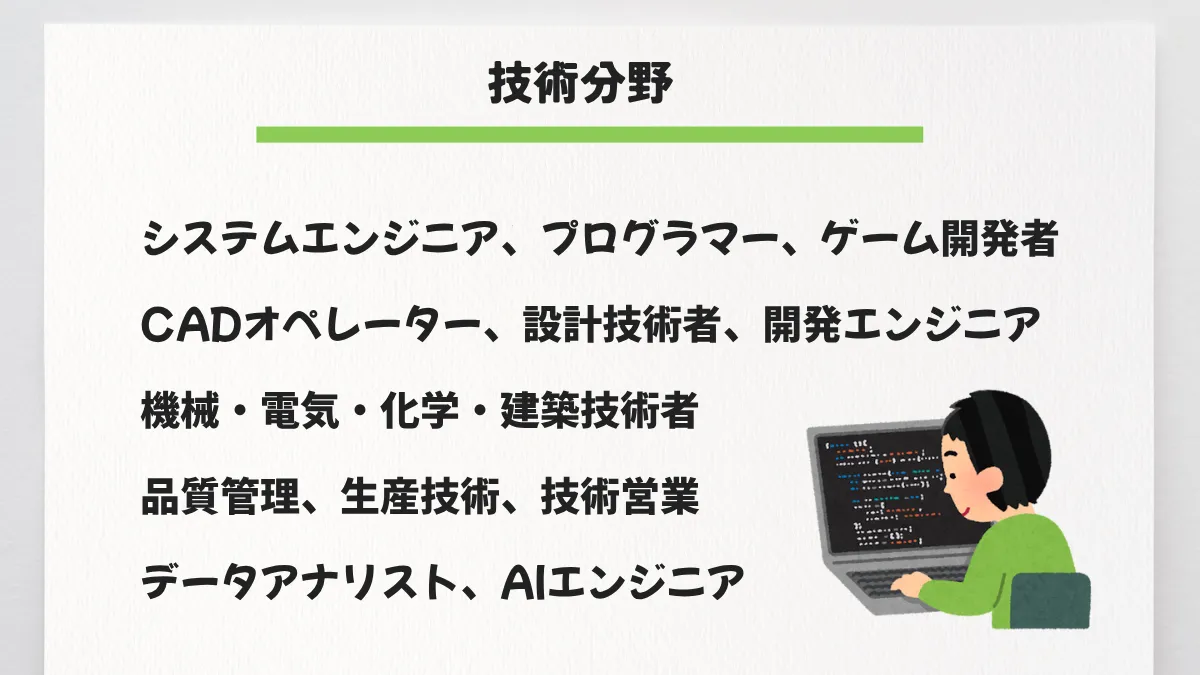

主に技術、人文知識、国際業務の3つのカテゴリーに分けられます。そのため企業は語学を使う、または大学・専門学校の専攻と一致する業務で受け入れるのが基本です。

技人国の3つのカテゴリー

- 技術分野: 機械工学の技術者や、システムエンジニア、プログラマーや情報セキュリティの技術者

- 人文知識分野: 企画、営業、経理、総務、貿易事務、マーケティング支援業務など

- 国際業務分野: 通訳、翻訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務など

技術・人文知識・国際業務(技人国)を申請するためには上記の職種に関連する学歴や職歴が必要となります。

また、そのほかの要件として、日本の大学卒に相当するか日本の専門学校卒業以上とされています。

海外の専門学校卒業では、学歴上の要件を満たすことができません。しかし、実務経験によっては満たすことが可能となっています。

実務経験においては、技術・人文知識で10年以上の実務経験を有すること。国際業務では3年以上の経験を有することで満たされます。

根本的な設立目的の違いがすべてを決める

特定技能と技人国の最も重要な違いは、その設立目的にあります。

この根本的な目的の違いが、在留期間、家族帯同、取得要件、従事できる業務内容など、すべての条件面での差異に影響しています。

特定技能のような人手不足を解消することを目的とした在留資格ではなく、技人国は専門的な技術や知識を活用することに重点を置いています。

この違いを理解することで、企業がどちらの制度を選択すべきかが明確になります。

・特定技能1号についてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事がおすすめです。

・特定技能2号についてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事がおすすめです。

2.雇用選択で失敗しない7つの比較ポイント

ポイント1:業務内容と専門性の要求レベル

「技術・人文知識・国際業務(技人国)」と「特定技能」では、従事できる職種や分野が異なります。

技人国の業務内容

「技人国」は、IT、医療、教育、法律などの専門分野で、外国人の受け入れができます。

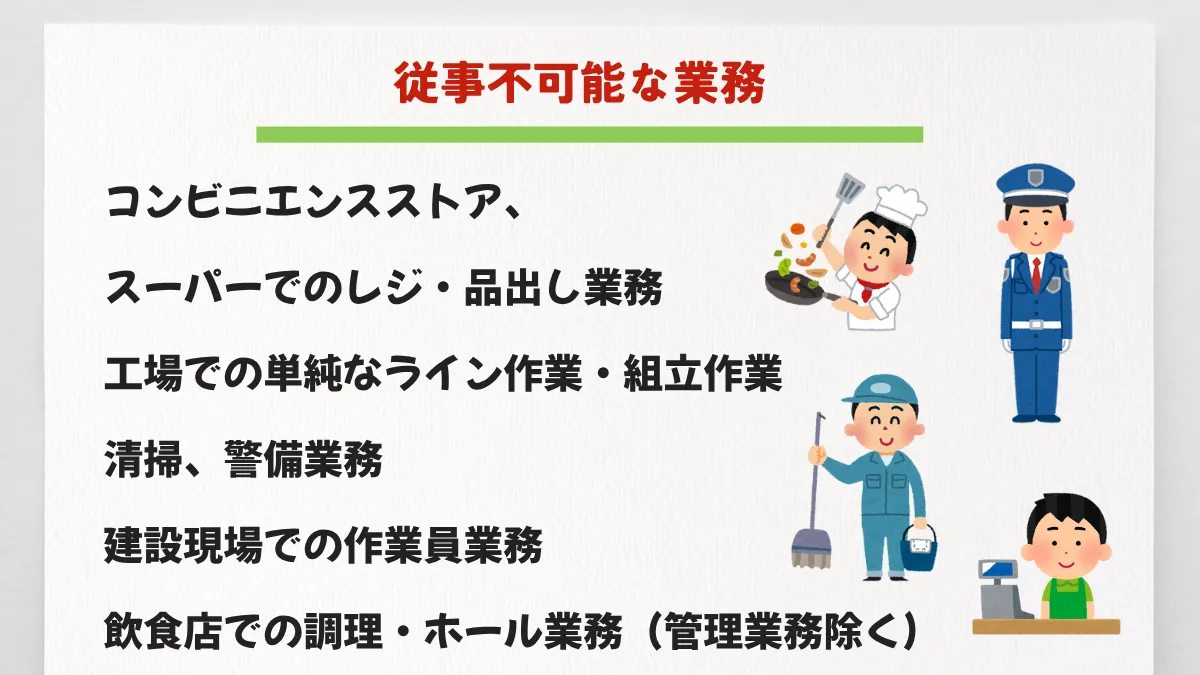

職種の例として、大学の教授やデザイナー、通訳、機械工学等の技術者が挙げられます。IT関連や、法律、教育などの専門分野が対象となっており、単純作業を主とする業務に従事できません。

なお、サービス業における清掃や品出しといった「単純作業」をメインとする業務では、雇用できません。

技人国は、専門知識を必要とする業務に就くための在留資格であるため、単純労働をおこなうことは認められていないのです。

例えば、工場でのライン作業や飲食店での接客作業、ホテルであればベッドメイキングなどは単純労働にあたります。

特定技能の業務内容

一方「特定技能」は、介護、建設、農業など16分野が対象です。

特定技能の場合、技人国ほど専門性の高さは求められません。対象の分野に適した人材を採用することが可能となっています。指定された16の産業分野における実務的な業務が対象となります。

介護分野では身体介護や生活支援、建設分野では型枠施工や左官作業、農業分野では耕種農業や畜産農業などの現場業務が含まれます。

ただし、特定技能においても一定の専門性は求められており、単純な反復作業のみを行うことは想定されていません。

各分野で定められた技能水準を満たし、その分野での専門的な業務に従事することが前提となっています。

ポイント2:取得要件と人材確保の難易度

「技術・人文知識・国際業務(技人国)」では学歴やこれまでに培ってきた業務経験が求められるため、取得にあたって試験を受ける必要はありません。

技人国の取得要件

技人国の在留資格は、一般的には大学や専門学校で学んだ知識と実務経験が必要です。大学や専門学校卒業もしくは、実務経験を有するものが取得できる在留資格となっています。

具体的には、以下のどちらかの条件を満たさなければなりません。

技人国取得要件

- 関連する科目を専攻して大学を卒業、またはこれと同等以上の教育を受けたこと

- 技術・人文知識においては実務経験が10年以上、国際業務では3年以上の経験が必要

特定技能の取得要件

「特定技能」は、日本語試験に加えて各分野で定められる技能試験の合格が必要です。一方で、特定技能の在留資格を取得するためには、以下の2つの試験に合格することが条件です。

特定技能取得要件

- 日本語能力試験に合格すること

- 特定産業16分野・業務区分で設定された技能試験に合格すること

「特定技能」では、分野ごとに指定された「特定技能評価試験」の合格と「日本語能力試験」の合格で取得できます。

「技人国」ビザは、通常、専門的なスキルや知識を持つ人々を対象としており、一定の学歴が取得要件になっています。(※10年以上の実務経験がある場合は不要)

「特定技能」ビザは、特定の産業分野で必要とされる技能を持つ人々を対象としており、必ずしも高度な学歴を必要とはしません。ただし、一定の日本語能力は求められます。

ポイント3:在留期間と長期雇用の可能性

「技人国」ビザと「特定技能」ビザの在留期間は異なります。

技人国の在留期間

「技人国」ビザの在留期間は、3ヶ月、1年、3年、5年です。更新の上限はありません。

新規申請は通常の場合1年が認められ、更新を繰り返すことによって3年や5年と更新期間が伸びていきます。最長5年間ですが、更新すれば働き続けられる仕組みです。

特定技能の在留期間 一方「特定技能」ビザは、1号と2号で在留期間が異なります。

特定技能1号の場合、通算で上限5年間です。特定技能2号は、3年・1年・または6か月ごとに更新できます。

そのため永続的に日本に在留できるといえます。

特定技能2号の方がより高度な専門性や知識、技能が求められますがその分、在留期間の更新上限もなく永住権の取得や家族の帯同も可能です。

永住権の取得条件

技人国のビザを持つ外国人は、連続して10年以上(そのうち就労ビザによる在留期間が5年以上)日本に在留している場合、永住権の申請が可能です。

特定技能は、1号だと永住権が得られませんが、特定技能2号に限り永住権の取得要件を満たします。

ただし両者とも、生計を立てられる資産と技能が必要です。

| 在留資格 | 在留期間 | 永住権の取得条件 |

|---|---|---|

| 技人国 | 上限なし (5年, 3年, 1年, 3か月のいずれかで付与され、更新が可能) | 申請可能 (原則10年以上の在留と、そのうち5年以上の就労実績が必要) |

| 特定技能1号 | 通算上限5年 (これ以上の更新は不可) | 原則として申請不可 (在留期間が5年で終わるため、永住の居住要件を満たせない) |

| 特定技能2号 | 上限なし (3年, 1年, 6か月のいずれかで付与され、更新が可能) | 申請可能 (原則10年以上の在留と、そのうち5年以上の就労実績が必要) |

ポイント4:家族帯同の可否と生活環境

技人国の家族帯同

「技人国」ビザでは、配偶者や子どもなどの家族の帯同が可能です。これにより、外国人労働者は安心して日本での生活を送ることができ、長期的な定着が期待できます。

特定技能の家族帯同

「特定技能」の場合、1号では家族の帯同が認められませんが、2号の場合は家族の帯同が認められます。

一方、「特定技能」ビザでは、特定技能1号の場合、原則として家族の帯同は認められていません。

しかし、特定技能2号の場合、家族の帯同が許可されています。また外国人が家族を呼び寄せる場合、「家族滞在ビザ」が必要です。

家族帯同の可否は、外国人労働者の生活設計や長期的な定着に大きく影響する要素です。

企業が優秀な外国人材を長期的に確保したい場合、家族帯同が可能な技人国や特定技能2号の方が有利となる場合があります。

| 在留資格 | 家族帯同の可否 | 帯同できる家族の範囲 | 補足・注意点 |

|---|---|---|---|

| 技人国 | 〇 可能 | 配偶者、子 | 申請者本人に家族を扶養できる安定した収入があることが前提です。 |

| 特定技能1号 | ✕ 原則不可 | – | 制度上、身分上やむを得ない事情があると個別に認められるケースを除き、家族を呼び寄せることはできません。 |

| 特定技能2号 | 〇 可能 | 配偶者、子 | 長期的な日本での就労と生活を想定しているため、家族の帯同が認められています。 |

ポイント5:企業側のコストと支援義務

企業側のコストと支援義務には大きな違いがあります。

特定技能の支援義務

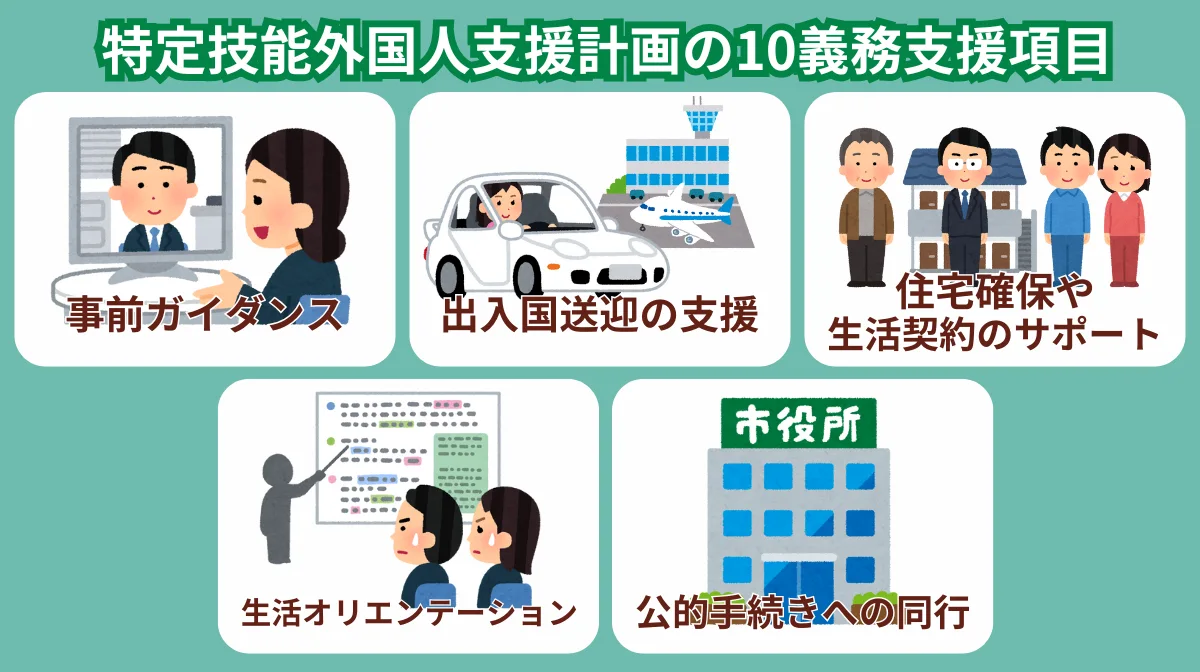

特定技能ビザを持つ外国人を雇用する企業、もしくは登録支援機関は、日本語のサポート、事前ガイダンスの提供、母国語での雇用条件の説明、空港からの送迎、住居の確保など、一定の支援が義務付けられています。

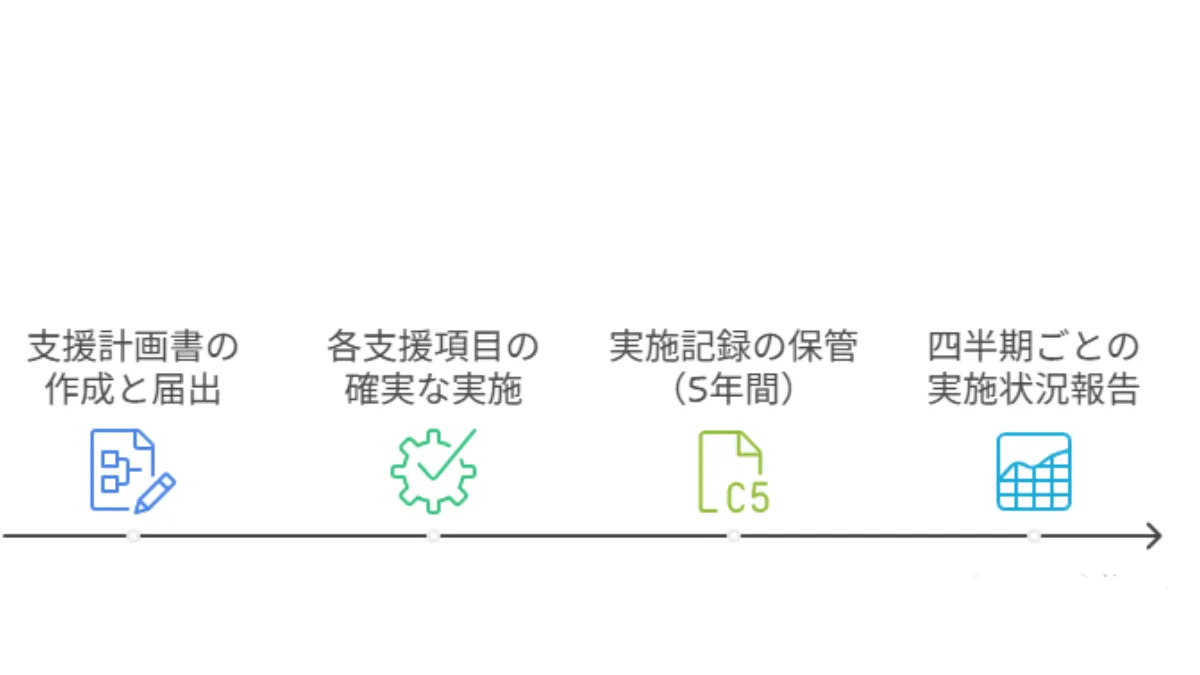

そのため企業は、在留資格の申請前に「支援計画」を作成しなければなりません。

特定技能1号の外国人を雇用する企業には、支援計画の作成と実施が義務付けられています。この支援計画では、具体的に以下の内容が盛り込まれる必要があります。

これらの支援は、外国人労働者が安心して働き、生活するために必要なものです。

技人国の支援義務

技人国の場合、特定技能ほど詳細な支援義務は法的に定められていません。一般的な労働者と同等の待遇確保が中心となり、相対的に少ない支援義務となっています。

手続きの複雑さについては、特定技能の方が一般的に複雑とされています。受入れ機関としての義務履行、定期的な届出、支援実施状況の記録・報告など、継続的な管理業務が多く発生します。

一方、技人国では、入社時に人によってはビザ申請が必要になる一方、雇用開始後の特別な義務は相対的に少なくなります。

ポイント6:転職の自由度と企業リスク

転職に関する制約にも違いがあります。

特定技能の転職制約

特定技能は同一分野内での転職が可能です。

同じ「特定技能」であってもたとえば「自動車整備」で在留資格を取得していた場合、「航空」や「造船・舶用工業」など他分野の業務を行うことは認められていません。

特定技能は就労資格なので、日本人同様に同一の職種であれば転職が可能です。

技人国の転職制約

技人国はより自由な転職が可能です(同一在留資格内)。

転職は可能ですが、転職先の業務内容も在留資格の要件に合致している必要があります。そのため転職先の受け入れ企業での就労内容が適切なものかは事前に確認する必要があるでしょう。

転職の自由度が高いということは、企業にとって人材流出のリスクが高いことを意味します。

特に技人国は専門性が高い人材のため、競合他社からのヘッドハンティングのリスクも考慮する必要があります。

ポイント7:永住権取得と将来的なキャリアパス

永住権取得に向けた道筋についても、両制度では違いがあります。

永住権取得の要件

在留資格「永住」の取得要件のひとつに「原則として10年以上日本に在留していること」があります。

ただし、「技能実習」と「特定技能1号」は「永住」の対象外の在留資格と規定されています。

そのため、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」は10年以上日本に在留していれば「永住」申請ができますが、「特定技能1号」は「技能実習」と合わせて10年日本に在留していたとしても「永住」申請はできません。

技人国は在留期間の上限がないため、更新を続ければ永住申請には有利です。

しかしながら、特定技能2号に移行した場合については、働き続ける限りは更新が無期限で可能なため永住権の取得ができます。

そのため、特定技能1号を除き、特定技能2号と技術・人文知識・国際業務では永住権の可能性としてはあまり差がありません。

キャリアパスの選択肢

技人国で雇用した人材は、さらに一定の条件を満たせば「高度専門職」の移行も可能となっています。

在留資格「高度専門職」は、優秀な人材として認められた場合、移行できます。

この在留資格を取得すると、就労の幅が広がり、永住許可の要件も緩和されます。そのため企業は、長期的な人材開発の戦略を立てられるでしょう。

3.業種・職種別の選択指針

製造業:現場作業なら特定技能、技術開発・管理なら技人国

製造業では業務内容によって明確に使い分けが可能です。

特定技能が適している業務

- 製造ライン作業

- 機械オペレーション

- 品質検査業務

- 梱包・出荷作業

- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野での現場作業

特定技能の対象分野に「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」が含まれているため、製造現場での実務作業には特定技能が適しています。

即戦力として現場で働ける技能を持つ外国人を雇用できます。

技人国が適している業務

- 製品設計・開発

- 生産技術・工程管理

- 品質管理システムの構築

- 技術指導・教育

- 機械工学等の技術者業務

製造業でも技術開発や管理業務を担当する場合は技人国が必要になります。

大学で機械工学を学んだ外国人が製造技術の改善や品質管理を行う場合などが該当します。

製造業では、現場での作業を主とする場合は特定技能、技術開発や管理業務を担当する場合は技人国という明確な使い分けが可能です。

特に、特定技能から技人国への移行事例も多く見られる分野です。

IT業界:基本的に技人国、特定技能は対象外

IT業界の業務は基本的に専門知識を要するため、技人国が中心となります。

技人国の対象業務

- システム開発・プログラミング

- ネットワーク設計・構築

- データベース管理

- Webデザイン・UI/UX設計

- IT企画・コンサルティング

- システムエンジニア、プログラマー業務

- 情報セキュリティの技術者

技術分野として、機械工学の技術者や、システムエンジニア、プログラマーや情報セキュリティの技術者が技人国の対象となります。

大学で情報科学を専攻したのでシステムエンジニアとして働く、というように大学(あるいは日本の専門学校)で勉強したことと、業務内容が関係していなければいけません。

特定技能の分野にIT関連は含まれていないため、IT業界で外国人を雇用する場合は技人国一択となります。

IT業界では専門性が高い業務が中心のため、学歴と業務の関連性が重要になります。

建設業:作業者は特定技能、設計・現場監督は技人国

建設業界では、現場作業と管理・設計業務で明確に分かれています。

特定技能が適している業務

- 型枠施工

- 左官作業

- 配管作業

- 建設機械運転

- 土木作業

- 建設現場での各種作業

建設分野は特定技能の分野に含まれており、建設現場での実務作業に従事できます。

建設分野では型枠施工や左官作業などの現場業務が含まれます。

技人国が適している業務

- 建築設計

- 施工管理・現場監督

- 構造計算

- 建設コンサルティング

- 建設関連の技術業務

建設業でも設計や施工管理などの専門的な業務は技人国の対象となります。

大学で建築学や土木工学を学んだ外国人が設計業務や現場監督業務を行う場合が該当します。

建設業界では、現場作業と管理・設計業務で明確に分かれており、企業の事業領域に応じた選択が重要です。

サービス業:業務内容によって明確に分かれる

サービス業では、現場サービスを提供する業務は特定技能、バックオフィスや企画業務は技人国という分類になります。

特定技能の対象分野

- 宿泊業: ホテル・旅館のフロント、客室清掃、ベッドメイキング等

- 外食業: 調理、接客、店舗管理等

- ビルクリーニング: 建物内外の清掃業務

これらは特定技能の対象に含まれており、現場でのサービス提供業務に従事できます。宿泊分野、外食業、ビルクリーニングなどが特定技能の対象となっています。

技人国の対象業務

- 企画・マーケティング

- 営業・販売企画

- 総務・人事・経理

- 通訳・翻訳業務

- 国際業務・海外取引

人文知識分野として、企画、営業、経理、総務、貿易事務、マーケティング支援業務などが技人国の対象となります。また、国際業務分野として通訳・翻訳業務も含まれます。

サービス業では業務内容を明確に区分し、現場サービス業務なのか、企画・管理業務なのかによって適切な在留資格を選択することが重要です。

同じ企業内でも部署や職種によって使い分ける必要があります。

4.特定技能から技人国への移行方法と成功事例

移行が可能になる条件とタイミング

特定技能から技人国への移行は、制度的に認められています。

外国人労働者がより高度なスキルを活用し、長期的に日本で働きやすくなるため、移行を希望する企業も少なくありません。

しかし、この移行には一定の条件があり、適切な手続きが必要です。

移行に必要な基本条件

外国人労働者のキャリアアップや転職により、特定技能から技人国への移行を検討することがあるかもしれません。

特定技能から技人国への移行は、一定の条件を満たす必要があります。

技人国ビザを取得するための基本要件にあるのは「学歴(大卒または専門学校卒)」もしくは「実務経験10年以上」です。この学歴・職歴は、従事する分野に関連している必要があります。

最も重要な条件は学歴要件の充足です。4年制大学卒業以上の学歴を有するか、関連分野での10年以上の実務経験が必要となります。

業務内容の適合性も重要な要素です。移行先の技人国での業務が、申請者の学歴や経験と関連性を有している必要があります。

最適な移行タイミング

特定技能から技人国へ移行するには最適なタイミングがあります。

例えば現場スタッフから本部のマーケティング部職員として、キャリアアップするケースを考えてみましょう。

マーケティング関連の学位を証明できれば、技人国への移行が容易になります。

移行手続きの具体的な流れ

特定技能から技人国に移行するには、「在留資格変更許可申請」が必要です。

ただし、在留資格『特定技能』の場合は、就業先と業務内容を指定して勤務することになるため、転職先が決まっていて”要件を満たしていても”許可される前に働くことはできません。

移行成功事例:現場作業者から技術指導者への昇進

実際の成功事例

元々は、インドネシア人の特定技能外国人として工業製品製造分野のキャリアを積み、現場リーダーとして生産・品質管理に幅広く携わっていました。

母国の大学で機械加工を学んでおり、自社の品質基準や製造工程にも深い理解があることから、技術・人文知識・国際業務(技人国)への切り替えを検討。

移行前の状況

- 在留資格:特定技能1号(製造業分野)

- 業務内容:製造ライン作業から現場リーダーへ

- 学歴:母国の大学で機械工学を専攻

- 日本語レベル:N3相当

移行のための取り組み

将来的には技能実習生への技術指導や、機械のオペレーターや加工機械のプログラミング、生産工程の改善、品質管理データの分析、現場教育制度の構築など、本社機能に関わる業務への登用を想定。

特定技能では「作業者」としての業務にとどまるが、切り替えにあたっては「専門知識を要する技術指導・品質管理・社内教育業務」など、上流業務への移行を丁寧に設計・説明。

申請時のポイント

移行成功の結果

結果、本人の学歴・実務経験・日本語能力・貢献実績が評価され、在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更が許可され、現在は品質管理と人材育成の中心メンバーとして活躍中。

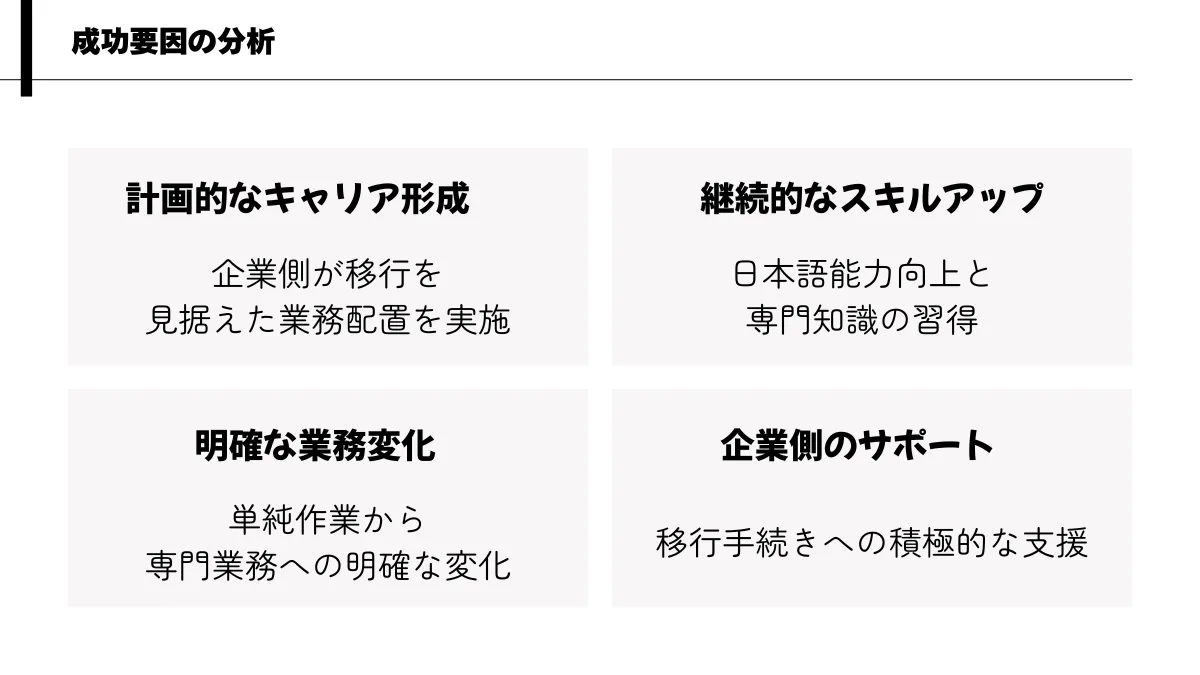

成功要因の分析

移行が成功した理由には4つの要因が考えられます。

ただし、ビザの移行には理解が難しく、必要書類をそろえるのに時間を要します。

このような成功事例は、特定技能から技人国への移行が単なる在留資格の変更ではなく、外国人材のキャリアアップと企業の人材戦略が一致した好例として注目されています。

5.雇用時の注意点と失敗を避ける実務ポイント

特定技能雇用で絶対に気をつけるべき3つのポイント

①残りの滞在年数を確認する

在留資格「特定技能」で雇用する場合に気をつけたいポイントとして挙げられるのが、在留期間です。

特に特定技能1号は通算5年までと上限が決まっています。

特定技能1号の場合、在留期間は全職業で通算5年となっております。そのため、自社で雇用する際にその方がこれまで何年間日本で就労していたのかということは、確実に確認する必要があります。

確認せずに雇用してしまい、残りの期間が少ししかなかったなんていう事態も起こりうるため、企業側は十分に注意しましょう。

雇用時に、今までどれだけの期間就労していたのかを確認する必要があります。雇用後、数ヶ月で上限になってしまったということを防ぐためです。

確認方法

②支援計画の適切な実行

特定技能ビザを持つ外国人は、日本語能力試験に合格していますが、それでも日本語のサポートが必要です。

職場でのコミュニケーションや生活上の問題など、さまざまな場面でサポートが求められます。

企業は、これらのニーズに対応するためのサポート体制を整えましょう。

また、次で解説する「支援計画」にも日本語のサポートが義務付けられています。冒頭の方でも説明しましたが、再度こちらでも確認しておきましょう。

- 事前ガイダンスの提供

- 出入国時の送迎

- 住居確保・生活に必要な契約支援

- 生活オリエンテーション

- 公的手続き等への同行

- 日本語学習の機会提供

- 相談・苦情への対応

- 日本人との交流促進

- 転職支援(人員整理等の場合)

- 定期的な面談・行政機関への通報

支援実施のポイント

- 支援計画書の作成と届出

- 各支援項目の確実な実施

- 実施記録の詳細な保管(5年間)

- 四半期ごとの実施状況報告

③分野間での転職制限

特定技能は分野が限定されており、異なる分野への転職はできません。

同じ「特定技能」であってもたとえば「自動車整備」で在留資格を取得していた場合、「航空」や「造船・舶用工業」など他分野の業務を行うことは認められていません。

対応策とは?

- 雇用契約時の業務範囲を明確化すること

- 分野外業務への配置を禁止すること

- 転職希望時の適切な相談に対応すること

- 同一分野内での転職を支援すること

技人国雇用で絶対に気をつけるべき3つのポイント

1. 専攻した学問と職業の一致

技人国ビザを持つ外国人は、専門的な知識や技術を持っています。そのため専攻した学問と職業が一致していることが、人材を最大限に活用するための重要なポイントです。

技人国で最も重要なのは、学歴・職歴と従事する業務の関連性です。

企業は外国人労働者から、卒業証明書や成績証明書を取得し、確認してみましょう。また一定の実務経験がある場合、在職証明書も提出してもらいます。

確認事項

以下の項目をしっかり確認することが大切です。

✔大学・専門学校の専攻分野

✔卒業証明書・成績証明書の確認

✔過去の職務経歴と専門性

✔予定業務との整合性

専攻や職歴と異なる職種については、就労許可の範囲外になるため雇用できません。

2. 単純労働は禁止

技人国ビザは、専門的な知識や技術を活用するためのビザです。そのため、単純労働は原則として禁止されています。企業は、この点を理解し、適切な職務を提供することが求められます。

例えば飲食店のお皿洗いや清掃、スーパーの品出しなどは単純労働に該当します。一方で同じようなサービス業でも経営に関わるポジションなら、専門的な知識を有するとして採用しても問題ありません。

禁止される業務例

適切な業務例

- システム設計・開発

- 企画・マーケティング業務

- 技術指導・管理業務

- 通訳・翻訳業務

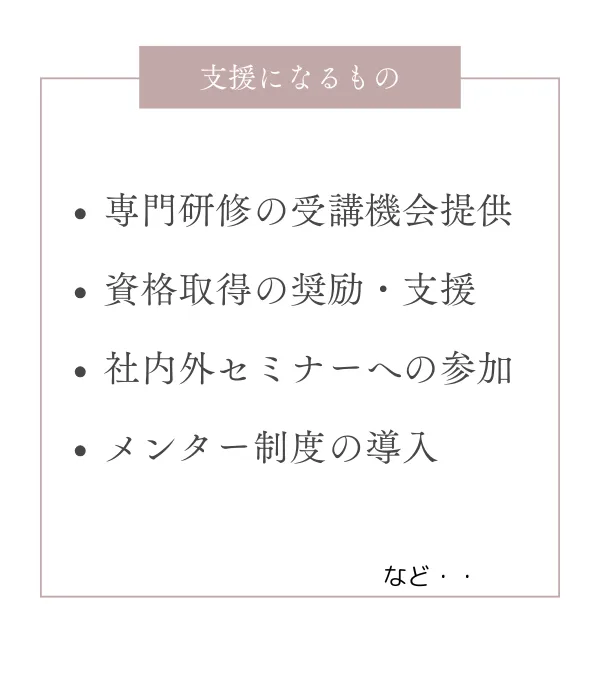

3. 高度専門職にも移行できる

技人国ビザを持つ外国人は、一定の条件を満たすことで「高度専門職」への移行も可能です。高度専門職は、優秀な人材として認められた場合に取得できます。

この在留資格を取得すると、就労の幅が広がり、永住許可の要件も緩和されます。

- 企業は、長期的な人材開発の戦略を立てられるでしょう。そのためにも継続的な専門性向上の支援が重要です。

転職・退職時の手続きミスを防ぐ方法

技人国や特定技能で転職してきた外国人を受け入れる場合、適切な手続きが必要です。外国人労働者の業務内容が前職と一致しない場合、入社前に「在留資格変更許可申請」をします。

転職時の注意点

例えば、現在「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で「マーケティング」の仕事をしている外国人が、別の会社に「代表取締役」として転職するとどうなるでしょう。

「経営・管理」に該当する仕事に変わる場合、該当するビザへの変更申請が必要です。

新しい業務を開始する前に在留資格変更許可を取得しないと、不法就労とみなされるため気を付けましょう。場合によっては、在留資格の取り消しや在留資格の更新が認められない可能性があります。

同一資格内での転職

すでに技人国ビザを持っていて、同じ技人国ビザで働ける会社に転職する場合には、ビザの変更は必要なく、転職した旨の「届出(所属機関変更の届出)」を転職してから2週間以内に提出するだけで手続きが完了します。

トラブル回避のチェックリスト

- □ 在留資格と業務内容の適合性確認

- □ 必要書類の不備・漏れチェック

- □ 届出期限の確実な把握(14日以内)

- □ 専門家への相談体制確保

- □ 緊急時の対応手順整備

これらのポイントを確実に押さえることで、外国人雇用に関するリスクを最小限に抑え、適切な雇用関係を維持することが可能になります。

特定技能の外国人の受け入れの基本から具体的な手順まで、もっと詳しく知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。

6.自社に最適な外国人材戦略を構築しよう

特定技能と技人国は、それぞれ異なる目的と特徴を持つ重要な在留資格です。

短期的な人手不足解消なら特定技能、長期的な専門性活用なら技人国という基本原則を理解し、7つの比較ポイントを参考に自社に最適な選択をしましょう。

適切な制度選択と充実したサポート体制により、企業と外国人材双方にとって価値ある雇用関係を築けます。