人手不足に悩む企業と長期的な日本での就労を望む外国人材をつなぐ「特定技能2号」。2023年に対象分野が2から11に拡大し、運用が本格化しています。

熟練した技能を持つ人材に与えられるこの在留資格について、取得要件から試験情報、実務経験証明まで徹底ガイドします。

- 特定技能1号と特定技能2号の7つの重要な違いと、それぞれのメリット

- 11業種それぞれの申請要件と試験情報、実務経験の証明方法

- 特定技能2号取得に向けた計画的なキャリア形成と企業の支援体制の構築方法

1.特定技能2号とは?基本的な概要と制度の変遷

特定技能2号とは、人手不足の深刻な分野において外国人の就労を認めた在留資格「特定技能」の「2号」のことです。

特定技能1号よりも更に習熟した技能と経験を持った外国人材のみが取得できる上位の資格となります。

特定技能2号は、豊富な実務経験を持ち合わせている、または現場でリーダーポジションを任せられるような人材に対して与えられる在留資格で、特定技能1号よりも多くの権利が付与されています。

制度創設当初の2019年4月は「建設」と「造船・舶用工業」の2分野のみが対象でしたが、2023年に大きな改正があり、対象分野が11分野に拡大されました。

【特定技能2号の対象11分野】

なお、介護分野は特定技能1号のあとにステップアップできる在留資格として「介護」があるため、特定技能2号の対象外となっています。

2025年3月時点では、航空分野を除く10分野で特定技能2号の試験がすでに実施されており、制度としての運用が本格化しています。

2.特定技能1号と2号の重要な7つの違い

特定技能1号と2号には、在留資格としての権利や義務において7つの重要な違いがあります。

在留期間の更新上限がなくなる特定技能2号

特定技能1号では在留期限が通算5年までと定められており、1年・6カ月・4カ月ごとに更新する必要があります。

一方、特定技能2号では更新の上限がなくなり、3年・1年・6カ月ごとの更新で継続して日本に滞在することが可能です。

これにより、外国人材は長期的なキャリアプランを日本で描くことができ、企業側も長期的な人材計画に基づいた採用と育成が可能になります。

在留期限を気にせず、安定した雇用関係を築くことができるのは大きなメリットです。

特定技能2号が家族帯同可能になる条件と手続き

特定技能1号では家族の帯同は不可でしたが、特定技能2号では配偶者と子どもの帯同が可能になります。

家族帯同のためには以下の条件を満たす必要があります。

- 特定技能2号の在留資格を持っていること

- 家族の生計を維持できる安定した収入があること

- 適切な住居を確保していること

家族を呼び寄せるための手続きとしては、以下の書類が必要になります。

これらの書類を準備し、出入国在留管理局に申請することで、「家族滞在」の在留資格が付与されます。

永住権取得への道が開ける可能性

特定技能1号では永住権取得は不可能でしたが、特定技能2号では要件を満たせば永住権取得の可能性があることも大きな違いです。

永住権取得の基本要件は以下の通りです。

特定技能2号からの永住権申請を目指すにあたり、以下の点に注意しなければなりません。

- 在留期間を継続的に更新し、滞在期間の要件を満たすこと

- 税金や社会保険料を適切に納付し続けること

- 安定した就労と収入を維持すること

- 日本語能力を向上させること

- 地域社会への貢献や日本文化への理解を深めること

求められる技能レベルとその証明方法

特定技能1号では「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」が求められますが、特定技能2号では「熟練した技能」が必要となります。

技能水準の違いは以下の通りです。

| 特定技能1号 | 特定技能2号 |

|---|---|

| 相当程度の知識または経験を必要とする技能 | 熟練した技能(各分野の技能試験で確認) |

| 比較的基本的な業務に従事 | 複数の作業員を指導・監督できるレベル |

| 一般的な作業員レベル | サブリーダー、班長、工程管理者レベル |

「熟練した技能」の証明方法としては、各分野の特定技能2号評価試験への合格または該当分野の技能検定試験への合格が求められます。

また、分野によっては2〜3年の実務経験や管理・指導経験も併せて必要です。

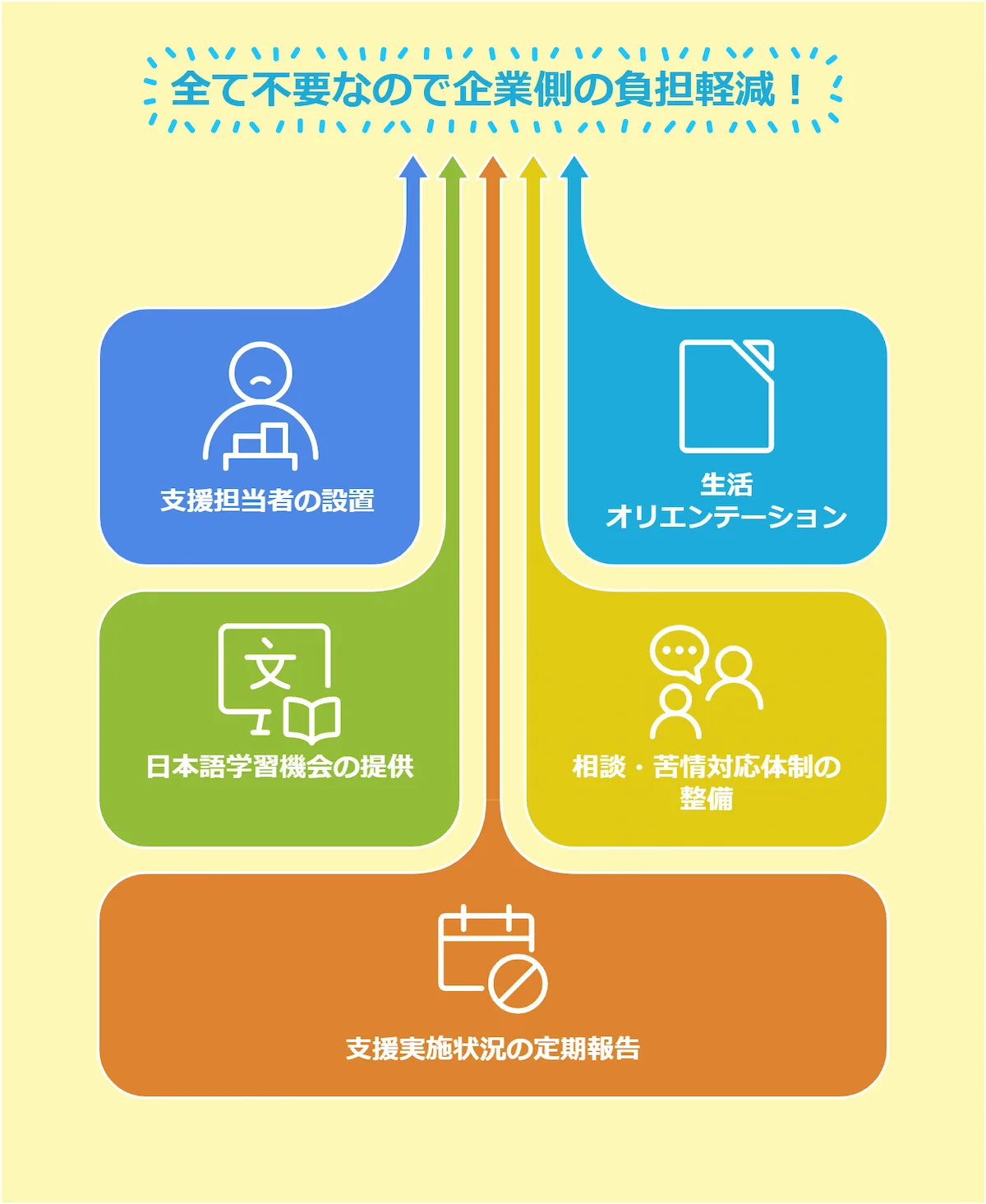

支援計画義務の有無

特定技能1号では受入れ企業に「特定技能外国人支援計画」の策定と実施が義務付けられていましたが、特定技能2号では支援計画の策定実施は不要となります。

これは、特定技能2号の外国人材は熟練した技能と経験を持ち、すでに日本での生活に慣れている人材であるという前提があるためです。

企業側には以下のような負担軽減のメリットがあります。

ただし、企業としては支援計画がなくとも、外国人材が安心して働ける環境づくりは継続して行うことが望ましいでしょう。

日本語能力要件の違い

特定技能1号では日本語能力試験(JLPT)N4相当以上などの日本語能力が一律で求められますが、特定技能2号では基本的に日本語能力の要件は課されません。

ただし、分野によっては独自に日本語能力要件を設けている場合があります。

| 分野 | 日本語能力要件 |

|---|---|

| 外食業 | JLPT N3以上 |

| 漁業 | JLPT N3以上 |

| その他9分野 | 特に要件なし |

試験自体は日本語で実施されることが多いため、実質的にはある程度の日本語能力が必要となります。

多くの試験では、特定技能1号の試験と異なり漢字にルビがつかないなど、より高度な日本語理解が求められます。

参考元:OTAFF 外食業特定技能2号技能測定試験、農林水産庁 特定技能外国人の受入れ制度について (漁業分野)

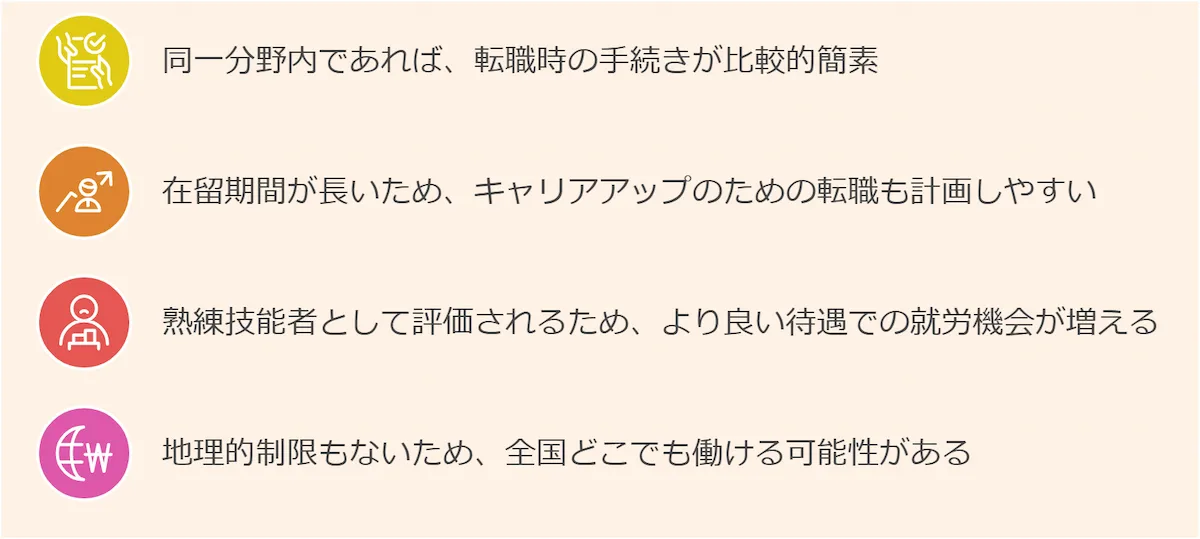

就労の自由度と転職の可能性

特定技能1号も2号も基本的には同一分野内での転職は可能ですが、2号になると就労の選択肢が広がります。

特定技能2号の場合、以下のような就労上のメリットがあります。

転職を検討する際は、受入れ企業との関係性を良好に保ち、実務経験証明などで協力を得られるようにしておくことが重要です。

3.特定技能2号取得の大きなメリット

特定技能2号へのステップアップには、外国人材と雇用企業の双方にとって大きなメリットがあります。

外国人材にとってのメリット

特定技能2号を取得することで、外国人材には以下のような大きなメリットがあります。

長期的なキャリア形成が可能になる理由

- 在留期間の更新回数に上限がなくなるため、日本で長期的なキャリアプランを描くことができます

- リーダーポジションや管理職など、より高度な職責に就ける可能性が広がります

- 技能向上に応じた昇給や処遇改善を期待できます

- 日本企業の文化や業務への深い理解を活かした職務経験を積むことができます

家族との安定した生活基盤の構築

- 配偶者や子どもと一緒に日本で生活できるようになります

- 家族が日本に来ることで、母国への仕送り負担が軽減されます

- 子どもが日本の教育を受けられるというメリットもあります

- 家族全員で日本での生活設計ができるようになります

日本社会へのより深い統合の機会

- 長期滞在が前提となるため、日本社会への帰属意識が高まります

- 日本語能力のさらなる向上や日本文化への理解が深まります

- 地域コミュニティとの交流が活発になります

- 将来的には永住権取得の可能性も視野に入れることができます

雇用企業にとってのメリット

企業側にとっても、特定技能2号の外国人材を雇用することには多くのメリットがあります。

熟練技能者の長期確保によるビジネスの安定性

- 5年を超えて熟練した技能を持つ人材を確保できます

- 技能継承や企業文化の維持がしやすくなります

- 人材の入れ替わりが少なくなり、採用・教育コストが削減できます

- 長期的な人材計画に基づいた事業展開が可能になります

外国人マネジメント人材の育成可能性

- 特定技能1号外国人や技能実習生のマネジメントを任せられます

- 日本人従業員と外国人従業員の橋渡し役として期待できます

- 多言語・多文化コミュニケーションのキーパーソンとなります

- 同国籍の外国人従業員の指導や相談役としての役割も果たせます

採用・育成コストの長期的な回収

- 技能実習や特定技能1号からの育成投資を長期的に回収できます

- 技能水準の高い人材が定着することで生産性向上が期待できます

- 社内研修や技術指導の効果が長期的に企業に還元されます

- 外国人材の受入れノウハウが蓄積され、将来的な採用コストの削減につながります

多くの外国人材が2号取得を希望するようになっているため、特定技能1号の外国人材を雇用する際には、その企業が2号取得を目指せる環境かどうかが選択基準になるケースも増えています。

外国人材の長期的なキャリア形成をサポートできる企業は、優秀な人材の獲得・定着において優位に立つことができるでしょう。

4.特定技能2号の分野別要件

特定技能2号の申請要件は分野によって異なります。ここでは各分野の具体的な要件と取得のポイントを解説します。

外食業

外食業分野における特定技能2号の在留資格申請には、以下3つの要件を満たす必要があります。

- 「外食業特定技能2号技能測定試験」への合格

- 「日本語能力試験(JLPT)」N3以上の取得

- 飲食店で複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャー等)としての2年間の実務経験

参考元:出入国在留管理庁 外食業分野

試験は日本語で行われ、特定技能1号の試験と異なりルビはつきません。試験を受験するためには、実務経験があることを証明する書類の提出が必要です。

飲食料品製造業

飲食料品製造業分野の特定技能2号要件は以下の通りです。

- 「飲食料品製造業 特定技能2号技能測定試験」への合格

- 飲食料品製造業分野において複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験2年以上

この分野での「複数の作業員を指導」とは、2名以上の技能実習生、アルバイト従業員及び特定技能外国人等を指導・監督することを指します。

「工程を管理する者」とは、担当部門長、ライン長、班長等のような役職を想定しています。

試験申込には管理等実務経験証明書の提出が必要で、2024年7月時点では企業からの申込のみ可能です。試験は日本語で行われ、特定技能1号の試験と異なり漢字にルビがつきません。

工業製品製造業

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業における特定技能2号の要件には以下の2つのルートがあります。

1.特定技能2号評価試験ルート

- ビジネス・キャリア検定3級取得

(生産管理プランニング区分、生産管理オペレーション区分のいずれか) - 製造分野特定技能2号評価試験への合格

(機械金属加工区分、電気電子機器組立て区分、金属表面処理区分のいずれか) - 3年以上の実務経験(試験申込時に証明書提出が必要)

以上3つすべてを満たす必要があります。

2.技能検定ルート

- 技能検定1級取得

(鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、工業包装のいずれか) - 3年以上の実務経験(出入国在留管理庁への届出時に証明書提出が必要)

以上2つすべてを満たす必要があります。

実務経験の証明方法については、企業が発行する証明書が必要です。

複数の企業での経験を合算することも可能ですが、そのためには各企業からの証明書が必要となります。

農業分野

農業分野の特定技能2号要件は以下の通りです。

- 特定技能2号の技能試験(耕種または畜産)に合格

- 以下のいずれかの実務経験

- 現場において複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての2年以上の実務経験

- 現場における3年以上の実務経験

農業分野の特徴として、管理者経験がなくても3年以上の実務経験があれば受験できる点が挙げられます。これは他分野と比較して要件が緩和されている部分です。

試験の難易度は高く、日本国内での実務経験7年以上の人の3割程度が合格する水準とされています。試験の申込は外国人個人でも可能ですが、実務経験の証明には企業の協力が必要です。

建設分野

建設分野の特定技能2号申請要件は以下の通りです。

- 特定技能2号評価試験、もしくは技能検定1級に合格

- 建設現場で班長または職長として複数人を指導しながら作業に従事する、国交省の定める期間(0.5~3年)の実務経験

建設分野では区分ごとに必要な実務経験年数が細かく設定されています。

例えば

- 型枠施工:1年以上

- 左官:1年以上

- 建設機械施工:3年以上

- 土工:6カ月以上

区分によって必要な実務経験年数が大きく異なるため、詳細については建設技能人材機構(JAC)のウェブサイトで最新情報を確認することをお勧めします。

参考元:国土交通省 建設分野の2号特定技能外国人に求める「建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験」について

建設分野は特定技能2号の導入が最も早かった分野の一つであり、試験実施体制も整っています。

その他6分野の特定技能2号要件まとめ

残りの6分野についても、それぞれの特徴をまとめました。

ビルクリーニング

- 「ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験」または「ビルクリーニング技能検定1級試験」に合格

- 現場管理の実務経験2年以上が必要

- 週30時間以上の勤務が実務経験の条件

- 技能実習のビルクリーニング作業は実務経験にカウントされない

参考元:法務省 ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験実施要領、公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会 ビルクリーニング特定技能2号に関するよくある質問

造船・舶用工業

- 「造船・舶用工業分野特定技能2号試験」と「技能検定1級」(※対象となる技能検定等は「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領」を確認)に合格

- 造船・舶用工業で複数の作業員を指揮・命令・管理する監督者としての2年以上の実務経験が必要

- 現在は「溶接」のみ試験を実施中

参考元:国土交通省 造船・舶用工業分野における 特定技能外国人の受け入れ 手引書、出入国在留管理庁 特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領

自動車整備

- 「自動車整備分野特定技能2号評価試験」または「自動車整備士技能検定試験2級」に合格

- 2号評価試験ルートの場合は認証事業場での3年以上の実務経験が必要

- 自動車整備士技能検定試験2級ルートの場合は、特定技能2号取得に必要な熟練した技能があると認められるため実務経験不問

参考元:出入国在留管理庁 自動車整備分野

航空

- 区分によって要件が異なる

- 空港グランドハンドリング業務:「航空分野特定技能2号評価試験」に合格と指導経験

- 航空機整備業務:「航空分野特定技能2号評価試験」または「航空従事者技能証明」と3年以上の専門的作業経験

- 2024年9月時点では試験はまだ実施されていない

参考元:出入国在留管理庁 航空分野

宿泊

- 「宿泊分野特定技能2号評価試験」に合格

- 宿泊施設において複数の従業員を指導しながら、フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の業務に2年以上従事した実務経験が必要

- 経過措置あり:2023年6月9日以前の期間は指導経験の有無を問わずカウント可能

漁業

- 「2号漁業技能測定試験」への合格

- 日本語能力試験N3以上の取得が必要

- 漁業または養殖業での2年以上の管理・指導経験が必要

- 2024年7月から試験開始

参考元:出入国在留管理庁 漁業分野

5.特定技能2号取得のための実務経験要件を満たすポイント

特定技能2号の取得には実務経験要件が重要なポイントとなります。

ここでは要件を満たすための効果的な方法を解説します。

管理・指導経験の効果的な積み方とは

「複数の作業員を指導」という要件を満たすためには、計画的なキャリア形成が必要です。

「複数の作業員を指導」の意味と証明方法

特定技能2号の取得を目指す外国人材を支援するには、「複数の作業員を指導」という要件を満たす機会の提供が不可欠です。「複数」とは2名以上を指し、指導対象となる

- 技能実習生

- アルバイト従業員

- 特定技能外国人

などへの作業工程の主導経験が求められます。

企業側には「実務経験証明書」の発行が必要となりますので、詳細な業務内容や指導実績を記録・管理するようにしましょう。

管理職やリーダーポジションの獲得戦略

管理職やリーダーポジションへの登用を計画的に行うことが重要です。

入社時点から特定技能2号取得を視野に入れたキャリアプランを外国人材と共有します。日本語能力向上のための支援も効果的でしょう。

業務知識・技能向上のための研修機会を提供し、改善提案や問題解決に取り組む場を設けることで、リーダーシップ育成につながります。

また、先輩社員として後輩指導の機会を意図的に創出することも有効です。

実務経験証明の具体的な方法

実務経験を証明しやすくするために、日々の業務記録システムの導入や指導・監督内容の記録フォーマットの整備をしておきましょう。

定期的な面談で実務経験の進捗確認を行い、人事評価に指導実績を組み込むことで、将来の証明がスムーズになります。

また、写真や動画など視覚的な記録も有効な証拠となり得ます。

このように計画的な人材育成と記録管理の体制を整えることで、貴社の外国人材が特定技能2号を取得する確率を高め、熟練した人材の長期的な確保につながります。

6.特定技能2号申請の費用と準備期間

特定技能2号の取得には試験料や手数料など様々な費用がかかります。

計画的な準備のためにも、費用と所要期間について把握しておきましょう。

試験費用と証明書発行手数料の分野別一覧

特定技能2号取得のためには、試験の受験料と合格証明書などの発行手数料がかかります。

分野別の費用は以下の通りです。

| 分野 | 受験料(税込) | 合格証明書交付手数料 |

|---|---|---|

| 外食業:外食業特定技能2号技能測定試験 | 14,000円 | 結果通知書を自身で印刷 |

| 飲食料品製造業:飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験 | 15,000円 | 結果通知書を自身で印刷 |

| 製造分野:製造分野特定技能評価試験 | 15,000円 | 15,000円 |

| 宿泊:宿泊分野特定技能2号評価試験実 | 15,000円 | 12,100円(企業が納付) |

| ビルクリーニング:ビルクリーニング特定技能2号評価試験 | 16,500円 | 11,000円 |

| 農業:農業技能測定試験 2号 | 15,000円 | 結果通知書を自身で印刷 |

| 漁業:2号漁業技能測定試験(養殖業) | 15,000円 | 結果通知書を自身で印刷 |

| 漁業:2号漁業技能測定試験(漁業) | 15,000円 | 結果通知書を自身で印刷 |

| 自動車整備:自動車整備分野特定技能2号評価試験 | 4,800円 | 16,000円 |

| 航空 ※未実施 | — | — |

| 建設 | 2,000円 | 結果通知書を自身で印刷 |

| 造船・舶用工業(溶接) | 48,400円(R5年度) 96,800円(最低料金) | — |

これらの費用は外国人材の負担となることが多いため、手取り収入や母国への仕送りを考慮すると、かなりの経済的負担となります。

特に不合格の場合は再受験が必要となり、受験料だけで3万円程度かかる場合もあります。

一部の企業では、有能な人材の確保・定着のために試験費用を援助する制度を設けているところもあります。

総費用の目安と予算計画

- 試験受験料:平均15,000円程度

- 合格証明書発行手数料:0~15,000円程度

- 在留資格変更申請手数料:4,000円

- 在留カード再交付手数料:1,600円

- 行政書士等に依頼する場合の手数料:30,000~50,000円程度

これらを合計すると、最低でも約20,000円、行政書士等に依頼する場合は70,000円程度の費用が必要となります。

特定技能評価試験についてもっと詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

申請から取得までのタイムライン

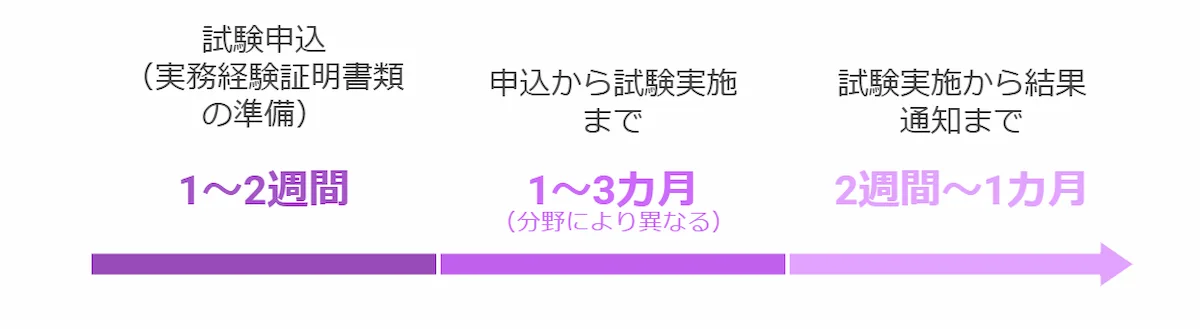

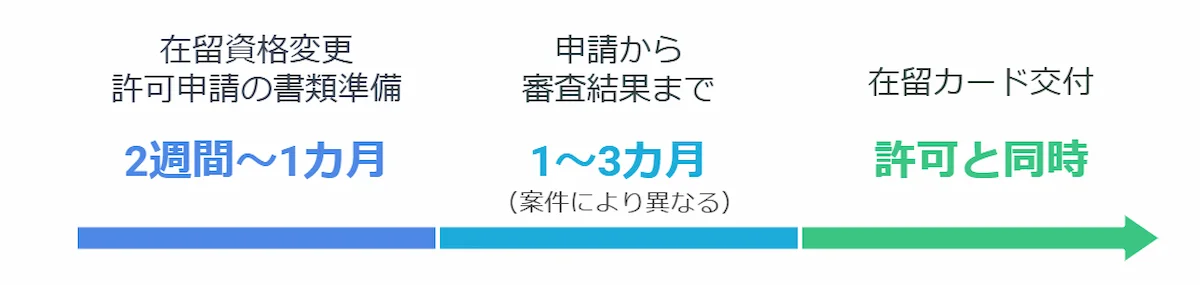

特定技能2号の取得までのプロセスと所要期間の目安は以下の通りです。

試験申込から結果通知までの期間

合格後の申請手続きと審査期間

トータルでは、準備開始から特定技能2号取得まで、最短で3カ月程度、標準的には6カ月程度かかることが予想されます。

特に実務経験証明書の準備や企業との調整に時間がかかるケースもあります。

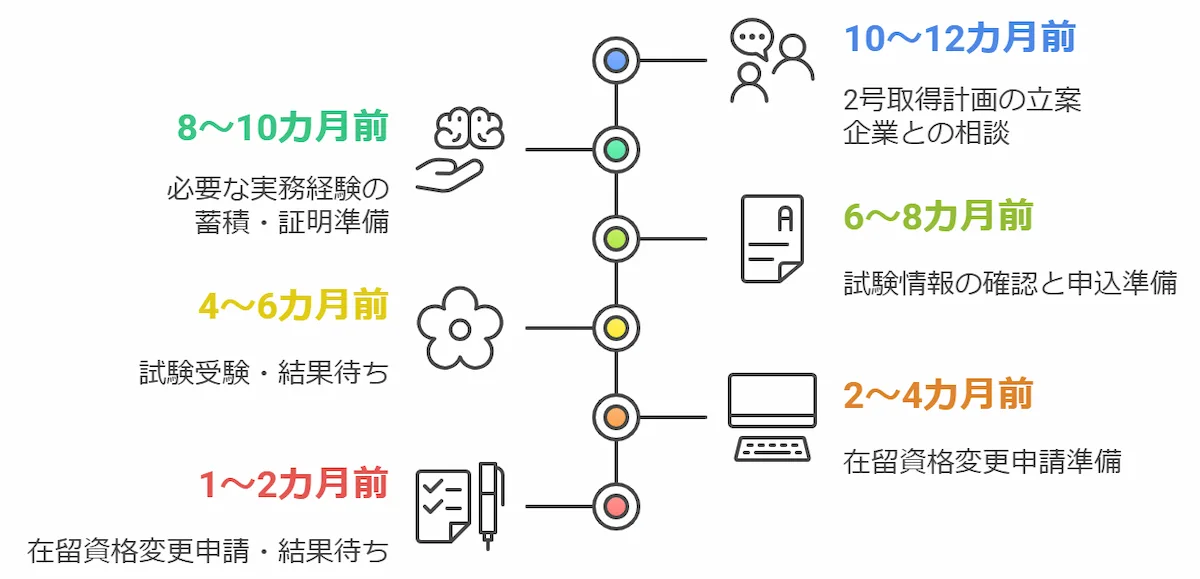

計画的な準備のためのスケジュール例

特定技能1号の残り在留期間が1年の場合、以下のようなスケジュール感になります。

計画的にスケジュールを立て、特に在留期限が迫っている場合は余裕を持った準備が必要です。

7.特定技能2号申請の3つの重要な注意点

特定技能2号の申請にあたっては、いくつかの重要な注意点があります。これらを理解し対策することで、円滑な取得が可能になります。

企業と外国人材の協力体制構築は不可欠である

特定技能2号の申請において、外国人材と企業の緊密な協力が不可欠です。

多くの分野では企業からの申込が必要であり、個人で申込可能な分野でも実務経験証明書の発行など企業の協力が必要です。

良好な関係構築のためには、早期からキャリア目標を企業と共有し、定期的な面談で進捗確認を行うようにしましょう。業務記録を丁寧に残し、上司の確認を得ることも大切です。

人材育成プランに特定技能2号の取得を組み込むことで、外国人材のモチベーション向上と定着率の向上が期待できます。

在留期限との兼ね合いに注意

特定技能1号の在留期限は通算5年までで、多くの分野で2年以上の管理・指導経験が求められるため、3年以上経過してから計画を始めると必要な実務経験を積めない可能性があります。

転職すると新たな企業で一からキャリアを積み直す必要があるケースもあり、前職での実務経験証明のためには、退職時に証明書を入手するか良好な関係を維持するようにしましょう。

分野や区分変更によるリスクを知って対策しよう

分野を変更するとそれまでの実務経験がリセットされる可能性があり、新しい分野では一から技能や指導経験を積む必要があります。

特定技能1号の残り在留期間が短い場合、2号に必要な実務経験を積む時間が足りなくなるかもしれません。

同一分野内でのキャリア形成に注力し、やむを得ず分野変更する場合は残り在留期間を十分考慮しましょう。

8.特定技能2号制度を理解して最大限に活用しよう

特定技能2号制度の拡大により、外国人材の長期雇用の可能性が広がりました。

成功の鍵は、早期からの計画的なキャリア形成と企業との緊密な協力関係です。

企業は人材育成と受入れ体制の整備を、外国人材は技能向上と管理経験の蓄積を意識することで、双方にとって有益な関係を築くことができるでしょう。