外国人が日本で継続して働くために必要な就労ビザ更新は、手続きミスが不法滞在につながる重要な手続きです。

更新には2つのパターンがあり、必要書類や審査基準が大きく異なります。

本記事では、企業担当者と外国人労働者が知っておくべき更新手続きの全体像から、不許可を避けるための具体的対策まで、2025年最新の情報をもとに徹底解説します。

- 就労ビザ更新の2つのパターンと企業カテゴリー別必要書類の完全リスト

- 申請から許可まで5ステップの手続き流れと審査期間中の注意事項

- 不許可になる3つの主要原因と事前対策、企業の申請取次制度活用方法

1.就労ビザ更新の基本知識|2つのパターンと適用条件

就労ビザの更新は、外国人が日本で継続して働くために必要不可欠な手続きです。

更新手続きには大きく分けて2つのパターンがあり、どちらに該当するかによって必要な書類や審査の厳格さが大きく異なります。

外国人を雇用している企業の担当者は、従業員の在留期間を適切に管理し、期限が切れて不法滞在となることを防ぐ責任があります。

在留期限は個々人によって異なり、一律で決まっているわけではないため、個別の管理が重要です。

在留期間のみを更新する「在留期間更新許可申請」

在留期間更新許可申請は、勤務先や業務内容に変更がない場合に行う最も一般的な更新手続きです。この場合、比較的スムーズに更新許可を得ることができます。

適用条件

- 現在の勤務先での継続雇用

- 職務内容に実質的な変更がない

- 現在の在留資格の範囲内での活動継続

申請先は住居地を管轄する地方出入国在留管理官署となります。申請書は法務省のホームページから無料でダウンロードでき、申請者は原則として本人ですが、法定代理人や取次者も申請可能です。

この手続きの最大のメリットは、企業側の書類提出負担が大幅に軽減されることです。

初回の就労ビザ申請時と比べて、企業の登記簿謄本や決算書類などの提出が不要になる場合が多く、在留資格の該当性についても厳格な審査が省略される傾向があります。

転職や業務変更による「在留資格変更許可申請」

勤務先や業務内容に変更がある場合は、単純な期間更新ではなく「在留資格変更許可申請」が必要になります。

これは実質的に新規の就労ビザ申請と同等の審査が行われる手続きです。

新しい勤務先での業務内容・給与などについて詳細な審査が実施され、審査期間は2週間から1か月程度かかります。

本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合は、在留資格そのものを取り消される可能性があるため注意が必要です。

申請先は在留期間更新と同じく住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で、申請書は法務省のホームページからダウンロードできます。

就労ビザ更新のベストタイミングと期限管理

在留期間の管理は外国人雇用において最も重要な業務の一つです。

適切なタイミングでの申請により、リスクを最小限に抑えることができます。

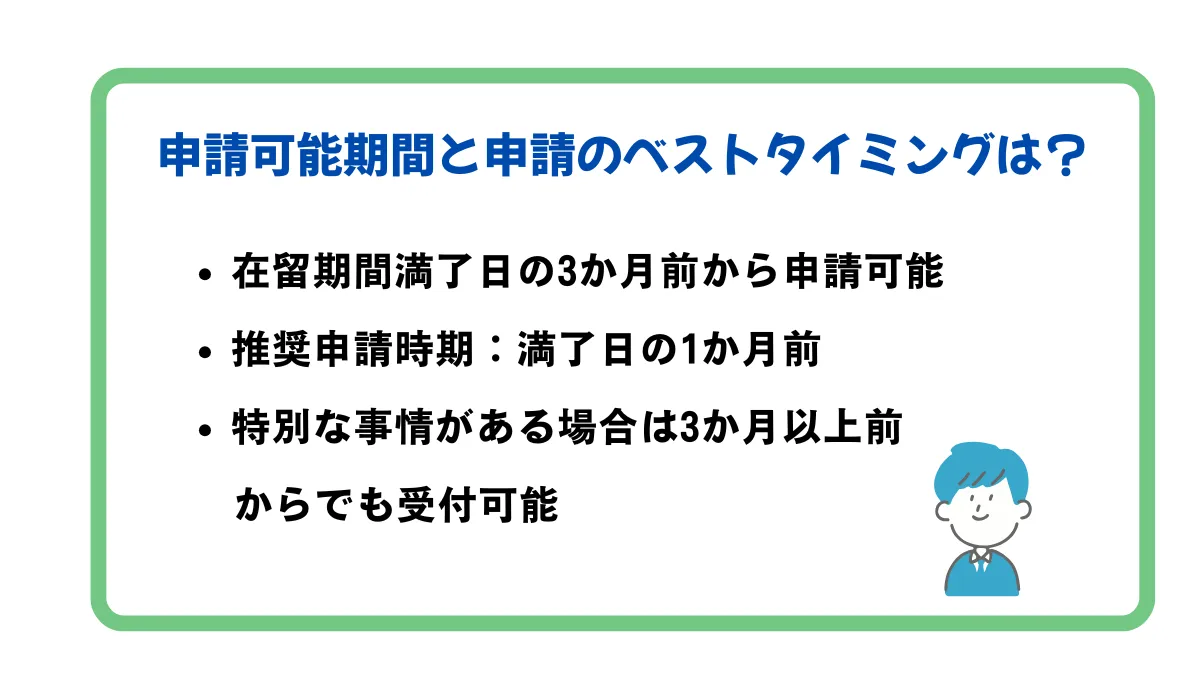

申請可能期間と推奨タイミング

1か月前までの申請を推奨する理由は、審査期間中に予期しない問題が発生した際の対応時間を確保するためです。

追加書類の提出要求や税務申告の不備による補正が必要になる場合があります。

期限超過時の特例期間について

在留期限までに審査が完了しなかった場合、申請の結果が判明する日または在留期限から2か月のいずれか早い日まで、合法的に在留を継続できます。

ただし、不許可となった場合の再申請時間が確保できず、結果的に帰国を余儀なくされる可能性があるため、この特例期間に依存するのは危険です。

企業の人事担当者は、外国人従業員の在留期限を一元管理し、定期的にリマインドを行う体制を構築することをお勧めします。

2.就労ビザ更新の審査基準|許可される4つの重要条件

就労ビザ更新の審査は、出入国在留管理庁の「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」に基づいて実施されます。

法務大臣が適当と認める場合にのみ許可されるため、以下の4つの重要条件を満たす必要があります。

①審査で重視される在留状況の適正性

在留状況の適正性は、これまでの在留状況と今後の生活状況を踏まえて審査される最も基本的な判断基準です。

許可された在留資格に該当する活動が適切に継続されているか、資格外活動許可の適切な取得と遵守、就労先企業での実際の業務内容と申請内容の一致などが厳格にチェックされます。

特に重要なのは、在留資格で認められた活動の範囲です。

例えば「技術・人文知識・国際業務」の資格で許可された外国人が、工場での単純作業に従事していた場合、明確な資格該当性違反となります。

②素行の善良性が審査に与える影響

出入国在留管理庁のガイドラインでは「素行については、善良であることが前提となる」と明記されており、日本社会の一員として適切な行動を取っているかが総合的に判断されます。

「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」には、退去強制事由にあたるレベルの犯罪行為や、不法就労の斡旋を受けるなど、出入国在留管理行政において見過ごせない行為があった場合には素行不良と判断されると記載されています。

重要なのは、犯罪の重大性だけでなく、その後の行動や反省の度合いも考慮されることです。

過去に問題があった場合でも、その後の真摯な態度と更生の努力が認められれば、更新が許可される場合もあります。

参考元:「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」

③経済的安定性と納税義務の履行

経済的安定性と納税義務の履行は、日本での継続的な生活基盤を示す重要な指標として厳格に審査されます。

住民税の滞納は更新審査に深刻な悪影響を与えます。

特に留学生が就職する際の在留資格変更申請において、アルバイト収入に対する住民税の未納付により不許可となるケースが頻発しています。

納税義務を履行していなかったとしてマイナス評価になる理由は、日本の社会制度への参加意識と責任感を示すバロメーターと位置付けられているためです。

納税は国民の義務であり、外国人も例外ではありません。

④在留カード管理と届出義務の重要性

在留カードの適切な管理と各種届出義務の履行は、在留管理制度の根幹をなす重要な要素です。

在留カードを紛失した場合、再交付申請をしなければなりません。再交付申請の義務を怠ったと見なされれば、就労ビザの更新が難しくなります。

「うっかり在留カードを紛失して、そのままになっている」状況は、更新が難しくなる可能性が高いです。

在留資格で認められている活動以外を行うと、不法就労となります。文字通り違法行為なので、更新が難しくなります。

契約機関変更届は、転職や所属企業の変更があった場合に必要な手続きです。この届出を怠ると、出入国在留管理庁が外国人の所在や活動状況を把握できなくなり、適切な在留管理に支障をきたします。

就労ビザには、全16種類ありますがそれぞれ対象職種や在留期間、申請条件が異なります。

2025年最新の就労ビザ情報から申請条件まで人事担当者が知っておくべき注意点など、就労ビザについてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。

3.企業カテゴリー別|就労ビザ更新の必要書類完全リスト

就労ビザ更新の必要書類は、申請者の状況と雇用企業のカテゴリーによって大きく異なります。

出入国在留管理庁では、企業を4つのカテゴリーに分類し、それぞれ異なる書類要件を設定しています。

外国人本人が準備する共通必要書類

在留資格や企業カテゴリーに関係なく、申請者本人が必ず準備しなければならない基本書類があります。

在留期間更新許可申請書では、「申請人作成用」は外国人本人が記入し本人の署名、「所属機関作成用」は雇用企業が記入し会社印を押印します。

証明写真は縦4cm×横3cm、無背景で3か月以内に撮影したものが必要です。

住民税関連書類の取得時は、「総所得の記載」があるものを必ず選択してください。所得額の記載がない証明書では受付されません。

企業カテゴリー1・2の必要書類と特徴

企業カテゴリー1・2に分類される大企業や上場企業で働く外国人は、書類提出の負担が大幅に軽減されます。

カテゴリー1に分類される企業

カテゴリー1

みなとまち行政書士事務所「在留資格申請での企業のカテゴリーについて」

- 日本の証券取引所に上場している企業

- 保険業を営む相互会社

- 日本又は外国の国・地方公共団体

- 独立行政法人

- 特殊法人・認可法人

- 日本の国・地方公共団体認可の公益法人

- 法人税法別表第1に掲げる公共法人

- 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)

- 一定の条件を満たす企業等

企業側が準備する書類

- 会社四季報の写し または 上場証明書類

- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

| 対象企業 | 日本の証券取引所上場企業、相互会社、国・地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人など |

| メリット | 登記簿謄本や決算書類の提出が免除され、審査期間も短縮される傾向 |

| 注意点 | 転職直後や業務内容に大幅変更がある場合は追加書類が必要な場合あり |

カテゴリー1企業では、企業の安定性と信頼性が事前に認められているため、最もシンプルな書類構成で更新申請が可能です。

カテゴリー2に分類される企業

カテゴリー2に分類される企業は、以下の2バターンです。

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人

在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関

みなとまち行政書士事務所「在留資格申請での企業のカテゴリーについて」

企業側が準備する書類

1.前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

2. 在留申請オンラインシステムの利用承認を受けている場合は、その証明文書

| 対象企業 | 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上の企業 |

| メリット | 登記簿謄本や詳細な財務書類の提出が免除され、審査が比較的スムーズ |

| 注意点 | 法定調書合計表には必ず税務署の受付印が必要 |

カテゴリー2の企業では、一定規模以上の企業として認められているため、カテゴリー1に次いで簡素化された書類構成で更新申請が可能です。

企業の登記簿謄本や決算書類の提出が免除され、審査期間も他のカテゴリーと比較して短縮される傾向があります。

企業カテゴリー3・4の詳細必要書類

カテゴリー3・4に分類される中小企業では、企業の安定性と信頼性を証明するために、より詳細な書類提出が必要になります。

カテゴリー3に分類される企業

企業側が準備する書類

1.登記簿謄本(3か月以内発行)

2.前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

3.雇用契約書のコピー

4.在職証明書

5.直近年度の損益計算書

| 対象企業 | 前年分の源泉徴収税額が500万円以上1,000万円未満の企業 |

| メリット | ・企業案内・パンフレット等の事業内容説明資料が不要 ・カテゴリー4で求められる詳細な事業説明書類の提出が免除される |

| 注意点 | ・カテゴリー3の条件を満たすためには、前年分の源泉徴収税額が500万円以上必要 ・設立から3年未満の企業の場合は、別途特別な条件を満たす必要 |

カテゴリー3企業では、中小企業でありながら一定の規模と安定性が認められているため、カテゴリー4企業と比べて手続き面での負担軽減というメリットを享受できます。

カテゴリー4に分類される企業

企業側が準備する書類

1.登記簿謄本(3か月以内発行)

2.前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

3.雇用契約書のコピー

4.在職証明書

5.直近年度の損益計算書

※カテゴリー4のみ追加するもの

- 企業の事業内容を明らかにする資料(会社案内、パンフレット等)

- 決算が未了の場合:事業計画書、これまでの売上資料

| 対象企業 | 上記カテゴリー1~3のいずれにも該当しない企業(大部分の中小企業) |

| メリット | ・個別企業の事情を詳細に審査してもらえる ・財務状況が厳しくても、合理的な説明と改善計画があれば許可される可能性 |

| 注意点 | ・最も多くの書類提出が必要 ・他のカテゴリーと比較して審査期間が長引く傾向 |

カテゴリー4企業では書類準備に時間と労力が必要ですが、適切な準備と説明により、企業の実情に応じた柔軟な審査を受けることができます。

転職者・業務変更者の特別書類要件

転職や大幅な業務変更がある場合、通常の更新申請とは異なる特別な書類が必要になります。

転職者に必要な書類

- 新しい勤務先関連書類

新企業の詳細情報(登記簿謄本、決算書類等)

新しい雇用契約書(詳細な職務内容記載)

新職場での業務内容説明書

新企業のカテゴリー証明書類 - 新しい勤務先関連書類

新企業の詳細情報(登記簿謄本、決算書類等)

新しい雇用契約書(詳細な職務内容記載)

新職場での業務内容説明書

新企業のカテゴリー証明書類 - 転職の経緯説明書類

転職理由書(任意だが強く推奨)

前職での在職証明書

転職時期と手続きの適正性を示す資料 - 適合性証明書類

学歴・職歴と新職務の関連性説明書

新職場での専門性発揮の説明資料

給与・待遇が適正であることを示す資料

転職の場合、新しい勤務先での業務内容が現在の在留資格の範囲内であることを明確に示すことが重要です。

就労資格証明書の活用も検討すべきで、転職後に在留期間に余裕がある場合(6か月以上)、先に就労資格証明書を取得することで、後の更新申請をスムーズにできます。

業務変更者に必要な書類

・同一企業内での業務変更

変更後の職務内容詳細書

変更の必要性を示す資料(組織変更、事業拡大等)

在留資格との適合性説明書

新職務に必要なスキル・知識の証明資料

・配置転換・昇進の場合

新ポジションの職務記述書

責任範囲と権限の明確化資料

専門性向上の証明資料(研修履歴、資格取得等)

転職や業務変更を伴う更新申請では、事前の十分な準備と、必要に応じて専門家のサポートを受けることを強く推奨します。

適切な書類準備により、新しい環境での継続就労を確実に実現できます。

4.就労ビザ更新手続きの流れ|申請から許可まで5ステップ

就労ビザ更新は複雑な手続きですが、適切な手順を踏むことで確実に進めることができます。各ステップでの注意点を理解し、十分な準備期間を確保することが重要です。

ステップ1:書類準備(在留期限の2か月前から開始)

書類準備は更新手続きの成否を左右する最も重要な段階です。在留期限の2か月前から準備を開始することで、予期しない問題にも対応できる余裕を持つことができます。

書類収集のスケジュール管理

✔必要書類の収集スケジュール管理を行う

✔課税証明書・納税証明書の発行時間考慮

✔申請書の正確な記入方法と添付書類をチェック

課税証明書・納税証明書の発行には、自治体によって数日から1週間程度の時間が必要です。

特に年度始めの4-5月は窓口が混雑するため、早めの取得を心がけてください。

申請書の記入では、住所は住民票と完全に一致させる、勤務先情報は登記簿謄本の記載と統一する、職務内容は雇用契約書の記載と整合性を保つなどの注意が必要です。

ステップ2:地方出入国在留管理局への申請提出

申請提出は、住居地を管轄する地方出入国在留管理局で行います。近年はオンライン申請システムも導入されていますが、

初回利用時は事前登録が必要です。

住民票に記載されている住所に基づいて管轄が決まります。引越しをした場合は、新住所の管轄事務所で申請する必要があります。

また窓口での待ち時間は、時期や時間帯によって大きく異なります。月曜日や祝日明け、年度末は特に混雑するため、可能であれば平日の午前中を選ぶことをお勧めします。

ステップ3:審査期間中の注意事項(2-6週間)

審査期間は申請内容や時期によって大きく変動します。就労ビザ種類別の標準的な審査期間を把握し、適切な行動を取ることが重要です。

就労ビザ種類別の標準審査期間

| 在留資格 | 標準審査期間 | 特徴 |

|---|---|---|

| 技術・人文知識・国際業務 | 2-4週間 | 最も一般的、比較的短期 |

| 企業内転勤 | 2-3週間 | 企業の信頼性が考慮され短期 |

| 経営・管理 | 4-6週間 | 事業計画等の詳細審査で長期 |

| 特定技能1号 | 3-5週間 | 分野別の詳細確認が必要 |

審査中の海外出張は可能ですが、再入国許可の確認が必要です。在留カードを所持していれば、1年以内の出国であれば「みなし再入国許可」により再入国可能です。

ステップ4:審査結果の通知と確認方法

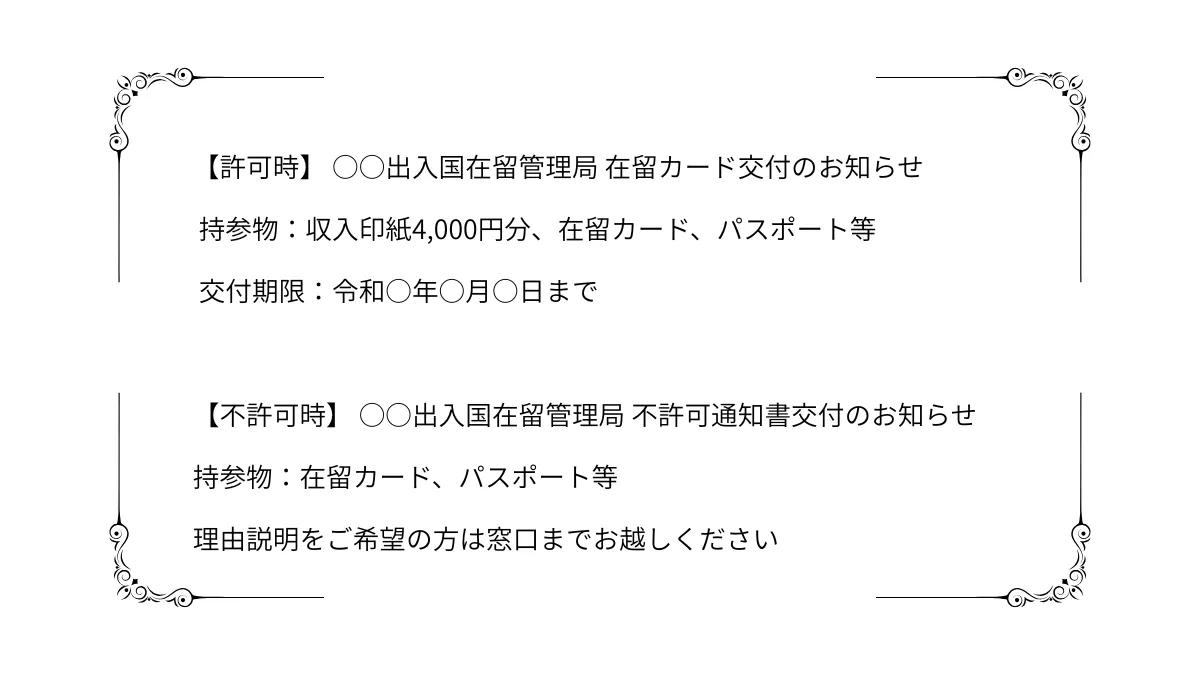

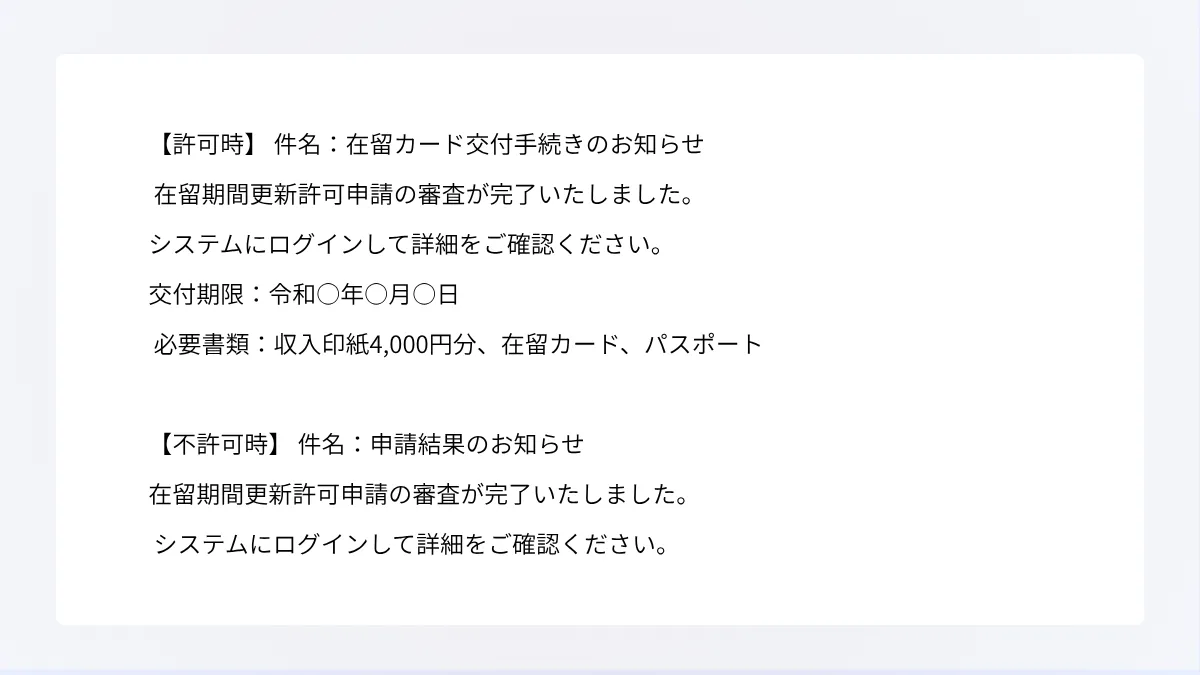

審査結果は、申請者宛にハガキまたはメール(オンライン申請の場合)で通知されます。通知内容を正確に理解し、適切な次のアクションを取ることが重要です。

結果通知ハガキの見方と判断ポイント

ハガキの見方

★許可の場合

- 持参物欄に「収入印紙4,000円分」の記載

- 「在留カード交付」の文字

- 交付期限の明記(通常通知から1か月以内)

- 受領場所の指定(申請した入管事務所)

★不許可の場合

- 収入印紙の記載なし

- 「不許可通知書交付」の文字

- 理由説明面談の案内(希望者のみ)

- 出国準備期間の指定

通知ハガキの記載例

メール通知の内容例

許可の場合は持参物欄に「収入印紙4,000円分」の記載があり、不許可の場合は収入印紙の記載がなく「不許可通知書交付」の文字が記載されます。

許可時の収入印紙準備では、必ず4,000円分の収入印紙を購入してください。郵便局や一部のコンビニエンスストアで購入可能ですが、入管事務所では販売していない場合が多いため、事前に準備が必要です。

ステップ5:新しい在留カードの受領手続き

許可通知を受け取った後は、指定された期限内に新しい在留カードを受領する必要があります。

必要になるものは以下の通りです。しっかり確認しましょう。

必要持参物一覧

| 必要書類 | 注意点 | 備考 |

|---|---|---|

| 許可通知ハガキ(原本) | 紛失時は事前連絡必要 | 最重要書類 |

| 収入印紙4,000円分 | 事前購入必須 | 入管で販売なし |

| 現在の在留カード | 原本必須 | 新カードと交換 |

| パスポート | 原本必須・有効期限確認 | 身分証明用 |

| 身分証明書 | 運転免許証等 | 補助的確認用 |

受領時は氏名・生年月日の正確性、在留資格・在留期間の内容、就労制限の有無表示、有効期限の確認を必ず行ってください。間違いがあった場合は、その場で申し出て訂正手続きを行う必要があります。

新しい在留カードの受領は、就労ビザ更新手続きの最終段階です。慎重な確認と適切な手続きにより、安心して日本での就労を継続できる重要なステップとなります。

5.就労ビザ更新にかかる費用詳細|個人負担vs企業負担

就労ビザ更新にかかる費用は、申請方法や専門家への依頼有無によって大きく変動します。

企業と個人のどちらが費用を負担するかは法的な決まりがなく、各企業の方針によって決まります。

必須費用と実費の内訳

就労ビザ更新で必ず発生する基本費用は限定的ですが、書類取得や手続きに伴う実費も考慮する必要があります。

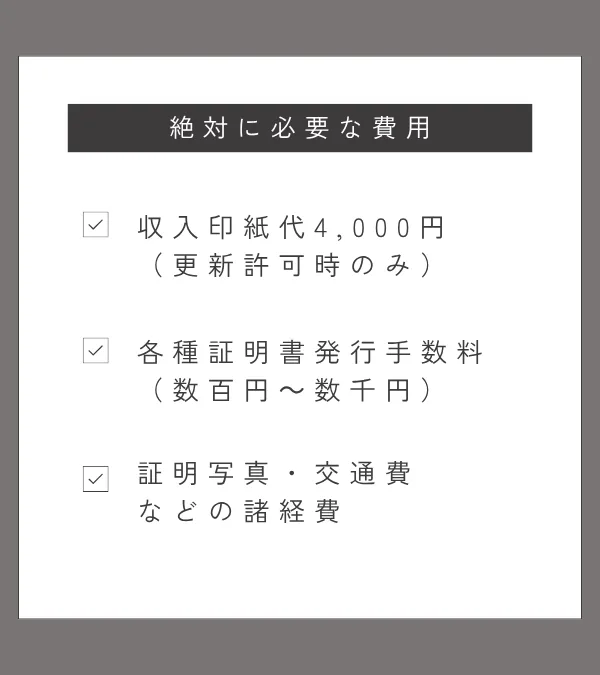

絶対に必要な費用

- 申請が許可された際に収入印紙4,000円が必要です。

住民税課税証明書・納税証明書の発行手数料は自治体により200-400円程度、証明写真は500-2,000円、交通費や郵送費なども含めて、個人で手続きを行う場合、総額で5,000-10,000円程度が一般的です。

証明写真については、最近はコンビニエンスストアの証明写真機やスマートフォンアプリでも作成可能ですが、審査への印象を考慮すると、専門の写真店での撮影を推奨します。

専門家依頼時の費用相場と選択基準

手続きの複雑さや不許可リスクを考慮し、専門家に依頼するケースが増加しています。

専門家別の費用相場

- 行政書士報酬の目安(3万円~6万円)

- 弁護士依頼時の費用(6.5万円程度)

行政書士への依頼では書類作成、申請代行、相談対応が含まれ、弁護士への依頼では法的アドバイス、複雑案件対応、訴訟対応などより高度なサービスが提供されます。

一部の事務所では「完全成功報酬制」を採用していますが、着手金なしでも不許可時に一部費用請求される場合や、成功報酬額が通常報酬より高額に設定される傾向があるため、契約条件の詳細確認が重要です。

企業負担と個人負担の判断基準

就労ビザ更新費用の負担について法的な定めはありませんが、企業の対応方針によって労働者のモチベーションや定着率に大きな影響を与えます。

「在留資格の更新費用を会社と本人のどちらが持つべきなのか」という点については、特に法律の定めがあるわけではなく、会社の方針によって対応が異なります。

会社が雇用継続を期待して外国人に在留資格の更新手続きを命令する場合には会社負担も妥当と考えられるでしょう。

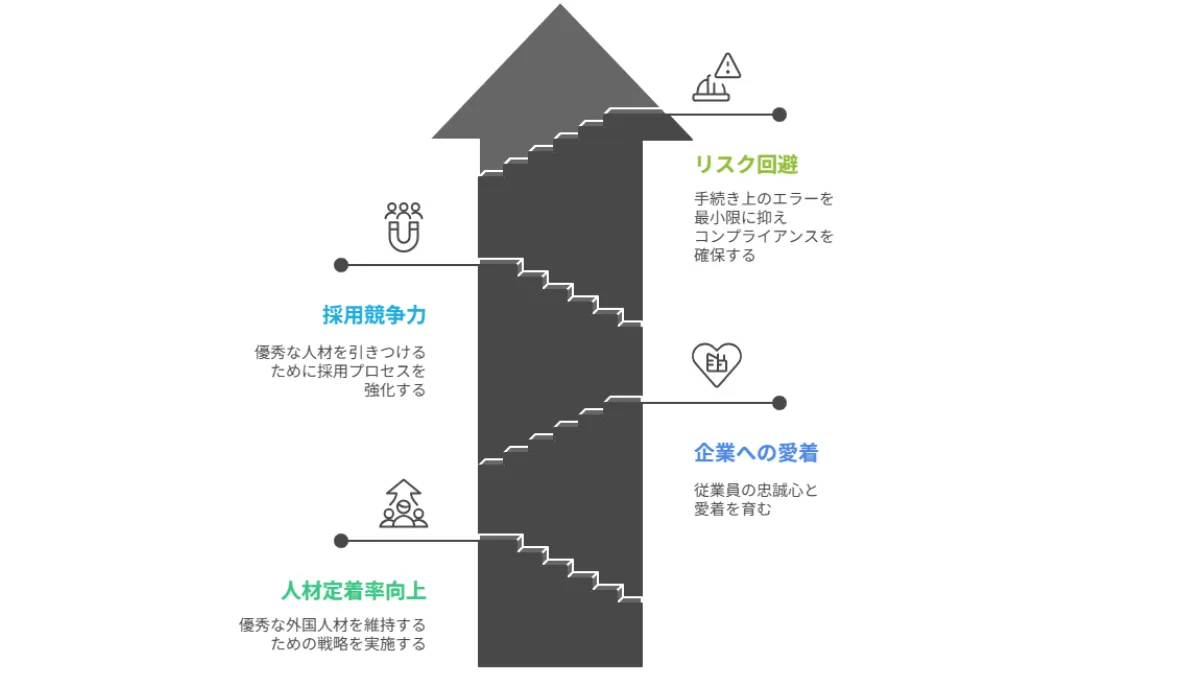

企業負担とする場合のメリット

- 優秀な外国人材の定着率向上

- 企業への愛着・忠誠心の向上

- 採用競争力の強化

- 手続きミスによるリスク回避

などがあげられます。費用負担については、雇用契約書または就業規則で明確に定めることが重要です。

曖昧な表現は後々のトラブルの原因となりますので、企業が高額な専門家報酬を負担する場合は、税務上の取り扱いについて税理士や社会保険労務士に相談することをお勧めします。

6.就労ビザ更新が不許可になる3つの主要原因と対策

就労ビザ更新の不許可は、外国人労働者にとって日本での生活基盤を失う深刻な問題です。

企業にとっても貴重な人材を失うリスクとなります。主要な不許可原因を理解し、事前の対策を講じることが重要です。

在留資格の範囲外活動による不許可

在留資格で認められた活動の範囲を超えた就労は、最も深刻な不許可原因の一つです。

範囲外活動の典型例

- 認められた活動以外の就労による不法就労認定

- 資格外活動許可を取らない副業の危険性

- 業務内容変更時の在留資格適合性確認

在留資格で認められている活動以外を行うと、不法就労となります。文字通り違法行為なので、更新が難しくなります。

「技術・人文知識・国際業務」で許可された者が工場での単純作業に従事したり、通訳・翻訳職として申請したが実際は接客販売が主業務だったりする場合が典型例です。

近年、副業・兼業の一般化に伴い、外国人労働者も副業を希望するケースが増加していますが、適切な資格外活動許可を取得せずに副業を行うと重大な違反となります。

週28時間以内の制限遵守、許可された業種・職種の範囲内での活動、風俗営業関連業務の禁止などの注意点があります。

税務・届出義務違反による不許可

税務申告や各種届出義務の違反は、日本の法制度への適応能力を疑問視される原因となり更新審査に深刻な影響を与えます。

主な違反ケース

- 住民税滞納による更新への悪影響

- 契約機関変更届の提出忘れリスク

- 在留カード再交付手続きの懈怠

納税義務を履行していなかったとしてマイナス評価になります。留学生が納税をしておらず更新不許可になることは、よくおこる事例です。

住民税の滞納は、更新不許可の最も頻繁な原因の一つです。

留学生時代のアルバイト収入に対する住民税未納、転職時の手続きミスによる納税漏れ、副業収入の申告漏れによる追加課税などが問題となります。

もし在留カードを紛失してしまった場合は、再交付申請をしなければいけません。再交付申請の義務を怠ったと見なされれば、就労ビザの更新が難しくなりますので注意してください。

転職後の業務内容不適合による拒否

転職後の更新申請では、新しい勤務先での業務内容が既存の在留資格に適合しているかが厳格に審査されます。

不適合の主なケース

- 学歴・専門性と業務内容の関連性不足

- 新しい勤務先での在留資格該当性の問題

- 通常の更新とは異なる厳格な審査

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、大学・専門学校での専攻分野と業務内容の関連性、実務経験による専門性の証明、業務に必要な知識・技術の専門性が求められます。

経済学部卒業者が工場での製造業務に従事したり、語学専攻者が技術職として勤務したりする場合、関連性不足として不許可となる可能性があります。

転職先企業の事業内容や規模も審査対象となり、企業の事業内容と外国人の職務の関連性不足、小規模企業での専門性を要する業務の実現可能性、企業の財務状況や継続性への疑問などが不許可リスクを高めます。

転職後の更新申請では、新規申請と同等レベルの書類提出要求、業務内容の詳細な説明と立証責任、企業の信頼性に関する追加調査などが行われるため、事前の十分な準備が必要です。

7.企業が行う就労ビザ更新サポート|申請取次制度の活用

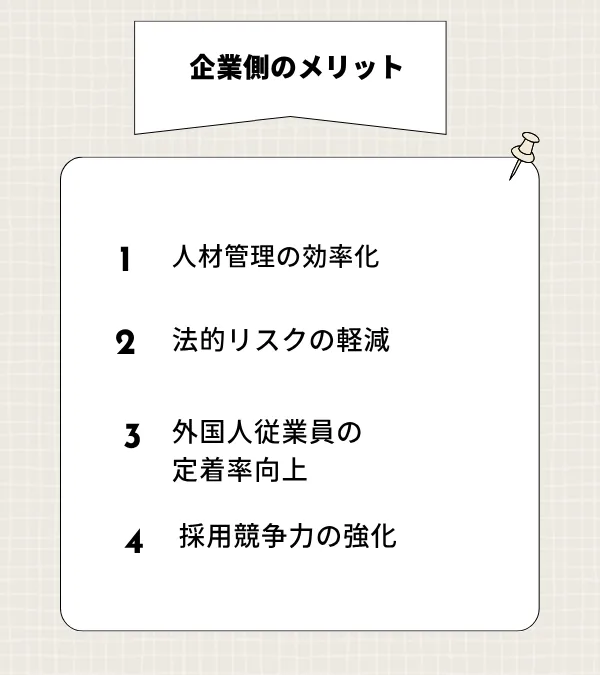

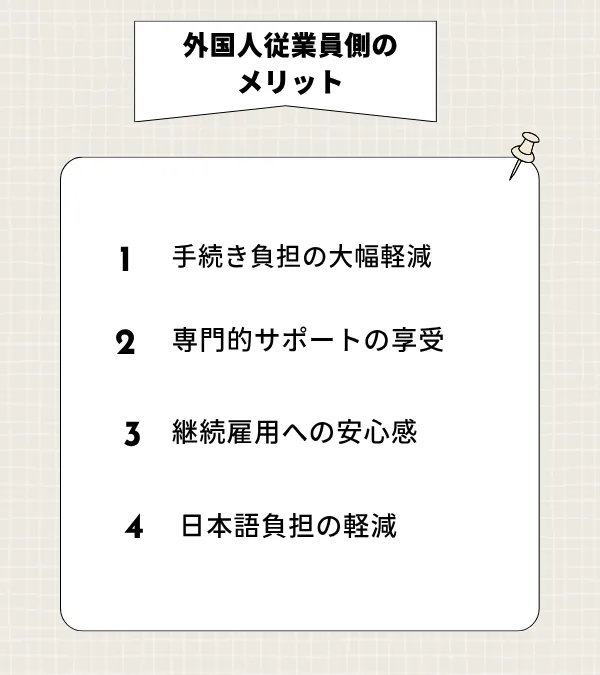

企業による就労ビザ更新サポートは、外国人労働者の定着率向上と適切な在留管理の両面で重要な意味を持ちます。

申請取次制度を活用することで、効率的なサポートが可能になります。

申請取次制度の概要と企業メリット

申請取次制度は、一定の要件を満たした企業や団体の職員が、外国人従業員に代わって在留資格関連の申請手続きを行える制度です。

在留期間更新許可申請等の在留諸申請や在留カードの記載事項変更等の手続については、

出入国在留管理庁「申請等取次制度について」

地方出入国在留管理局への本人出頭を原則としていますが、その例外として、

法定代理人が申請を行うケースのほか、地方出入国在留管理局長が適当と認める者について、

外国人本人の申請等の取次ぎを行うことを可能とする申請等取次制度を定めています。

制度の基本要件

申請取次制度は、適切な活用により、外国人労働者の負担軽減と企業の人材管理強化が実現できます。

在留資格に関する手続きは、申請人本人のほか、法定代理人と取次者が行うことができます。申請取次の承認を受ければ、本人を雇用している企業の職員がおこなうことも可能です。

申請取次制度のメリット

企業側と外国人従業員側がそれぞれ得られるメリットはこちらです。

申請取次者研修会の受講方法

申請取次者になるためには、公益財団法人入管協会が実施する研修会の受講が必須です。

研修会の詳細

- 公益財団法人入管協会の研修実施状況

- 新型コロナウイルス影響による変更対応

- 最新情報の確認方法とスケジュール管理

申請取次の研修会は公益財団法人入管協会が実施していますが、今年の研修会については、最新情報をホームページで確認してください。

研修会は年数回開催され、約6時間の1日コースで受講料は約10,000円です。

研修内容は出入国管理及び難民認定法の基礎知識、在留資格制度の詳細、申請書類の作成方法、審査基準と許可・不許可要因、申請取次者の義務と責任などを網羅しています。

近年の状況を受けて、オンライン研修の導入、受講人数の制限、開催回数の調整、感染防止対策の徹底などの変更が生じているため、最新情報の確認が重要です。

企業による更新手続きサポートの実践方法

効果的な更新手続きサポートには、体系的なアプローチと継続的な管理体制が必要です。

サポート体制の構築

企業は在留期限の一元管理システム導入、更新手続き期間中の業務調整、海外出張計画との調整、結果待ち期間中の配慮などを行うことで、包括的なサポートを提供できます。

また不許可リスクの事前診断では、

✔税務申告・納税状況の確認

✔職務内容と在留資格の適合性

✔各種届出義務の履行状況

✔副業・兼業の許可取得状況

✔在留カードの有効性・管理状況

などを定期的にチェックします。

企業による包括的なサポート体制は、外国人労働者の安心感向上と企業の人材確保競争力強化の両面で大きな効果をもたらします。

初期投資は必要ですが、中長期的には確実にリターンが得られる重要な施策といえるでしょう。

8.確実な就労ビザ更新のための実現にむけて

就労ビザ更新は、適切な準備と理解により確実に成功させることができます。在留期間の管理、必要書類の準備、審査基準の把握、不許可リスクの回避が重要なポイントです。

企業は申請取次制度を活用し、外国人従業員をサポートすることで、優秀な人材の定着と法的リスクの軽減を同時に実現できます。早めの準備と専門知識の習得で、安心できる更新手続きを進めましょう。

外国人材の採用において、就労ビザ申請を自分で行うか行政書士に依頼するかで悩んでいませんか?

申請には複雑な手続きと専門知識が必要で、書類不備による不許可リスクもあります。

行政書士依頼の判断基準、料金相場、信頼できる行政書士の選び方まで、成功するため方法を知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。

■登録支援機関への委託を検討されているなら…

1号特定技能外国人支援・登録支援機関なら株式会社バックエンドにお任せください。経験豊富な専門の行政書士がトータルでサポートいたします。