急速な少子高齢化による人手不足を背景に、日本での外国人労働者の数は年々増加しています。2024年10月時点で230万人を超え、過去最多を更新。

しかし、言語や文化の壁、労働環境の問題など、外国人労働者と雇用主の双方が様々な課題に直面しています。

本記事では、外国人労働者雇用の現状と課題を整理し、効果的な問題解決策や成功事例を紹介します。

- 外国人労働者雇用の主なメリットと直面する課題

- 外国人労働者の採用・定着を成功させる7つの具体的な解決策

- 製造業、IT業界、飲食業での外国人労働者活用の実践事例

1.日本における外国人労働者の現状と課題

まず、日本における外国人労働者の数や、労働者本人および雇用主が直面しやすい問題や課題について解説します。

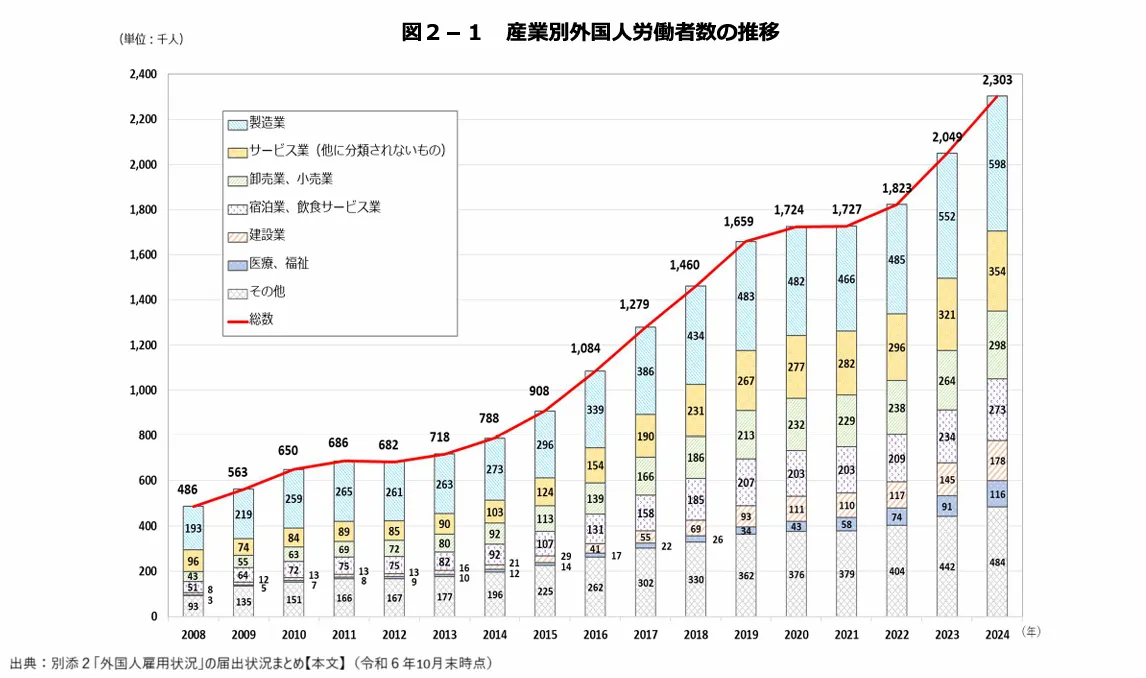

増加する外国人労働者の数と背景

日本では少子高齢化による人手不足が深刻化している問題から、外国人労働者の需要が高まっています。その結果、外国人労働者の数も年々増加しています。

厚生労働省の統計によると、2024年10月時点の外国人労働者数は230万2,587人で、前年より約25万人(12.4%)増となり、過去最多を更新しました。

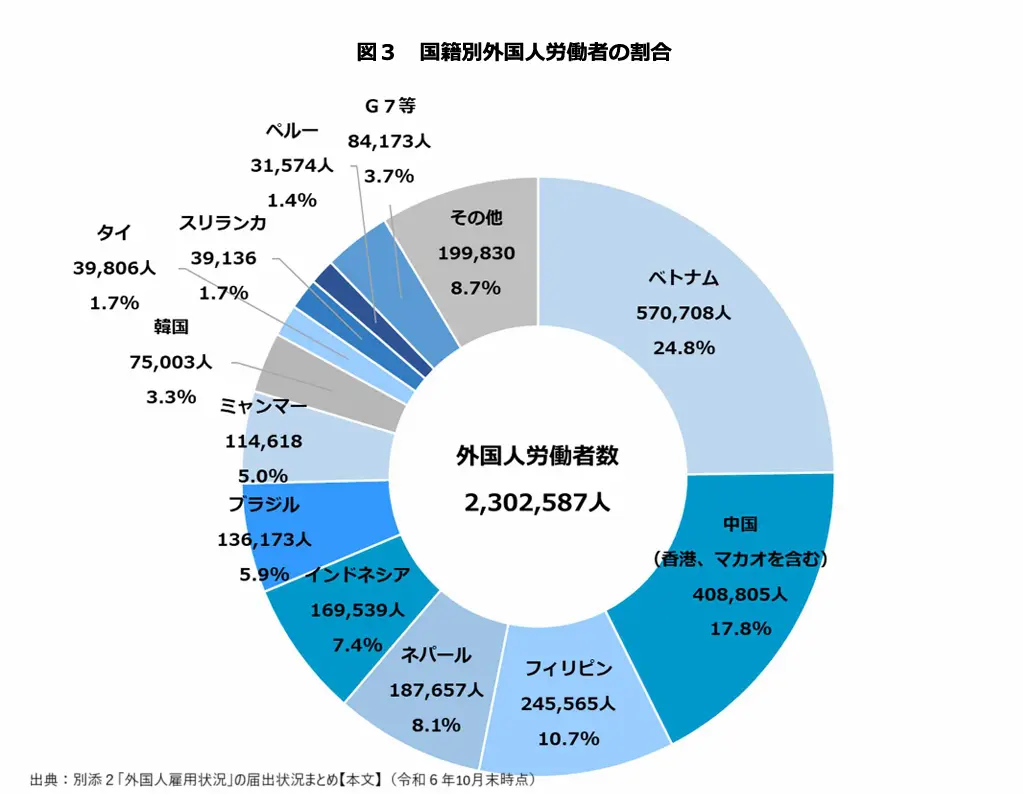

外国人労働者のうち、国籍別で最も多い割合はベトナム人で約57万人(24.8%)です。

次いで、中国人の約40万人(17.8%)、フィリピン人の約24万人(10.7%)が続いています。

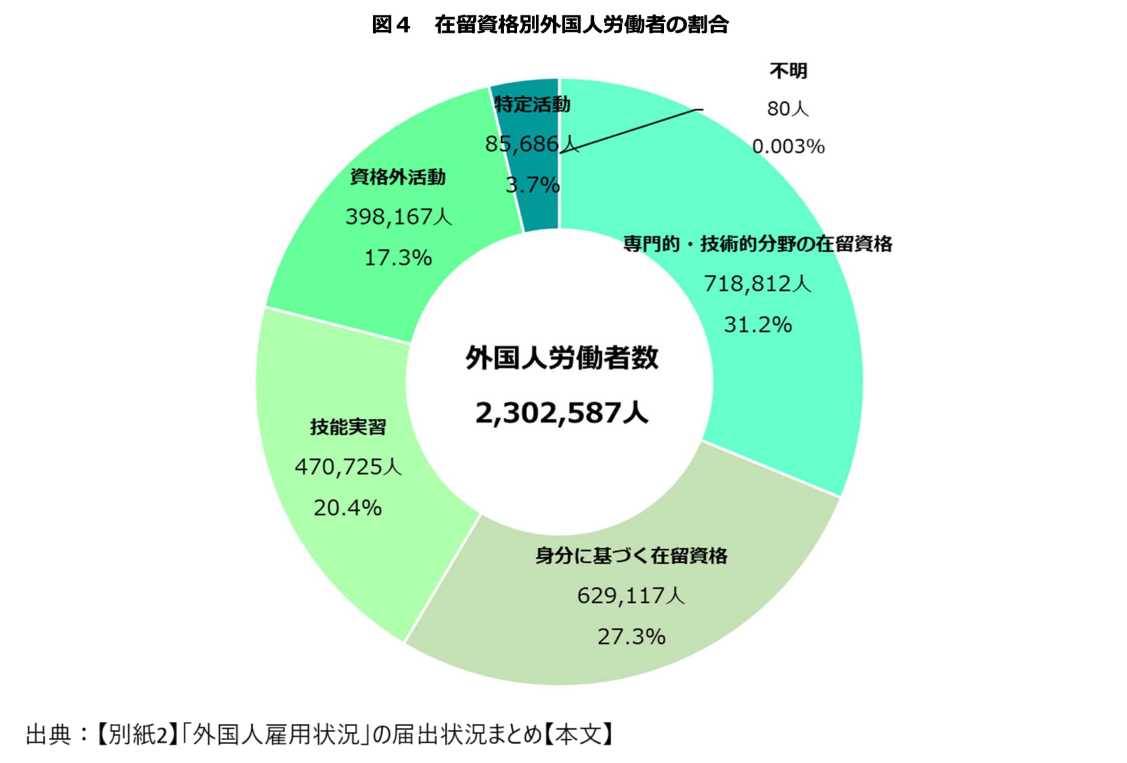

在留資格別では、「専門的・技術的分野の在留資格」が約71万人(前年比20.6%増)となり、過去最多を更新しました。

うち、「特定技能」の外国人労働者数は206,995人(前年比49.4%増)となっています。

特定技能以外の在留別資格でいえば、

- 「身分に基づく在留資格」が約62万人(前年比2.1%増)

- 「技能実習」が約47万人(前年比14.1%増)

- 「資格外活動」が約39万人(前年比12.9%増)

- 「特定活動」が約8万人(前年比19.5%増)

で続くという状況です。

参照元:厚生労働省「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)」

以上のグラフの通りに外国人労働者が増加する一方で、日本での就労や生活にはさまざまな問題や課題が伴います。

代表的な問題のひとつが労働環境の問題です。

例えば、

などが挙げられます。

また、住居の確保が困難であったり、地域社会に溶け込めなかったりするケースも散見されます。さらに、言語や文化の違いに起因する外国人労働者とのコミュニケーション上の問題も深刻です。

職場や日常生活での意思疎通が難しくなることで、職場への適応が進まず、その結果、日本での生活に馴染めず帰国を余儀なくされる外国人労働者も少なくありません。

雇用主が抱える課題とリスク

外国人労働者の受け入れにあたっては、雇用主側もさまざまな課題やリスクを抱えます。まず、外国人雇用に関する法律の遵守が求められます。

入管法や労働基準法など、日本人労働者とは異なる手続きが必要になり、適切に対応しないと法令違反となるリスクがあります。

また、言語や文化の違いによるコミュニケーションの課題も無視できません。社内で意思疎通をスムーズに行えないことで、既存社員との間にギャップや軋轢が生じたり、外国人材、日本人材ともに早期退職につながります。

従業員の定着率が下がることで結果的に採用や教育にかけたコストが無駄になってしまう可能性が出てくるのです。

2.外国人労働者を雇用するメリット

外国人労働者の雇用には課題もありますが、単に人手不足を補うだけでなく、企業にとって以下のようなメリットが期待できます。

人手不足解消の即効性がある対策

日本の労働人口は減少し続けており、特に製造業、建設業、運送業、介護業などの分野では人手不足が深刻な課題となっています。こうした業界において、外国人労働者の雇用は即効性のある対策です。

特に、近年では「特定技能制度」の導入により、一定のスキルを持つ外国人材の受け入れが進んでおり、即戦力となる人材を確保しやすくなっています。

また、外国人労働者を受け入れるために社内の制度や職場環境を見直すことで、多様な働き方や柔軟な雇用形態を促進する効果も期待できます。

特定技能に関することなら専門家にお任せください。株式会社バックエンドが提供している登録支援機関サービスは、オンライン申請のサポートから書類準備まで、外国人雇用に関する煩雑な手続きをトータルでサポートします。

多様性がもたらす組織の活性化と競争力向上

異なる文化や価値観を持つ人材が集まることで、社内に多様な視点や新しい発想が生まれ、イノベーションの促進につながります。

また、海外展開を目指す企業にとっては、現地の言語や文化に精通した外国人労働者の雇用が、市場開拓の足がかりです。

さらに、観光業などインバウンド需要の高い業界では、外国人労働者の活躍が顧客対応力の向上に直結します。

このように、多様性のある組織は競争力の強化に貢献する可能性が高くなるのです。

企業ブランディングと社会的評価の向上

外国人労働者を積極的に受け入れることは、企業のダイバーシティ推進の姿勢を示し、ブランドイメージの向上に寄与します。

特に、ダイバーシティ経営はSDGs(持続可能な開発目標)にも関連するため、社会的責任を果たす企業としての信頼性を高めることにもつながるのです。

また、ダイバーシティを尊重する企業文化は、国内外の優秀な人材を惹きつけ、魅力的な職場環境の構築にも貢献します。

3.外国人労働者における主な労働問題とは

外国人労働者の雇用拡大に伴い、企業が直面する4つの主要な課題を解説します。問題点を正しく理解し、適切に対応することが外国人雇用成功の鍵となります。

1、言語の壁とコミュニケーションの課題

日本語能力が十分でない外国人労働者は、職場での意思疎通が難しくなり、業務の正確性や安全性に影響を与えることがあります。

特に製造業や建設業では、安全に関わる指示を正しく理解できないと事故につながるリスクが高まります。

また、社内でのコミュニケーション不足が原因で、孤立してしまうケースも少なくありません。

2、労働環境と待遇の問題

外国人労働者の中には、低賃金や長時間労働といった厳しい労働条件で働かされているケースがあります。

特に技能実習制度を利用する労働者は、日本人労働者と比べて不利な待遇を受けることがあり、賃金未払い、過酷な労働環境、パワハラ・セクハラの問題も指摘されています。

こうした不当な扱いが続くと、日本の労働環境の評判を損ない、優秀な外国人労働者が日本を避ける原因となります。

3、文化の違いによる摩擦

日本の職場文化は独自のルールや慣習が多く、外国人労働者にとっては適応が難しい場合があります。

例えば、日本では「報・連・相(報告・連絡・相談)」が重視されますが、これに慣れていない外国人労働者は「自分で判断しないといけない」と誤解し、トラブルにつながることがあります。

また、上司・同僚との関係性や仕事に対する価値観の違いが、職場のストレスや離職率の上昇を引き起こすこともあります。

4、不十分な受け入れ体制

企業によっては、外国人労働者を雇用する際の準備が不足しているケースもあります。

日本語教育のサポートがなかったり、異文化理解を促進するための研修が不足していたりすると、外国人労働者が職場に馴染めず、早期離職につながります。

また、住居の確保や生活サポートが不十分だと、生活面での不安が増し、労働意欲の低下を招くこともあります。

4.外国人労働者雇用問題における7つの解決策

外国人労働者の雇用を成功させ、効果を最大限に高めるためには、以下の施策を講じることが重要です。

適切な賃金設定と労働条件の整備をする

外国人労働者にも日本人と同等以上の賃金体系を適用しましょう。不当な低賃金は法的リスクを招くだけでなく、離職率の上昇につながります。

雇用契約時には労働条件を明確に記載した多言語対応の契約書を作成し、双方が理解できるようにすることで、トラブルを未然に防げます。

特に特定技能外国人の雇用では、これらの条件整備が厳しくチェックされるため、十分な対策が必要です。

コミュニケーション改善のための環境を整える

職場で円滑なコミュニケーションを図るためには、多言語対応のマニュアルを用意することが効果的です。また、通訳者の配置や翻訳ツールの活用も、スムーズなコミュニケーションに役立ちます。

さらに、外国人労働者の日本語能力向上を支援するために、社内研修を実施したり、日本語学校の学費を補助したりすることも有効です。

文化的理解の促進と多様性教育に力を入れる

外国人労働者を受け入れる際には、異なる文化や宗教に対する理解を深めることも重要です。

異文化理解の研修を実施し、国籍や人種を問わず互いを尊重し合える企業風土を醸成しましょう。多様性を尊重する環境を整えることで、外国人労働者の定着率向上にもつながります。

相互理解を深める取り組み例

- 文化・宗教・習慣の違いについて学ぶ研修を実施する

- 各国の料理を持ち寄る「国際交流ランチ」

- 伝統的な行事を紹介し合う「文化フェスティバル」

- 日本人社員が外国人労働者の相談役になるメンター制度を導入

- 社員旅行やレクリエーションを通じた交流の機会を増やす など

専門家との連携で法的リスクを回避する

外国人労働者の雇用には入管法や労働基準法などの法規制が複雑に関わります。常に最新の法改正情報にアンテナを張り、コンプライアンス体制を強化することで、不法滞在・不法就労などのリスクを回避できます。

必要に応じて、労働基準監督署や出入国在留管理庁に相談したり、弁護士や行政書士などの専門家と連携するようにしましょう。

特定技能に関する申請手続きに関して不安なら専門家にお任せください。特定技能登録支援サービス「BACKEND」は、申請のサポートから書類準備まで、外国人雇用に関する煩雑な手続きをトータルでサポートします。

■登録支援機関への委託を検討されているなら…

1号特定技能外国人支援・登録支援機関なら株式会社バックエンドにお任せください。経験豊富な専門の行政書士がトータルでサポートいたします。

キャリアパスと成長機会を提供する

外国人労働者の長期的な定着を促すためには、キャリアパスを明確に示し、スキルアップの機会を提供することが大切です。

入社時に将来の成長道筋を視覚的に示し、定期的な面談で個々の目標や課題を確認することが効果的です。

また、適正な評価制度を導入し、日本人社員と公平な昇進・昇格の仕組みを整えることでモチベーション向上につながるでしょう。

メンター制度など、成長を実感できる環境づくりが外国人労働者の長期的な活躍を支えます。

生活サポートと福利厚生を充実させる

外国人労働者が安心して働けるように、住居の確保、医療・行政手続きの支援など、生活面でのサポートを充実させることも重要です。

また、相談窓口の設置や定期的な面談の実施により、日常生活での悩みにも対応できる環境を整えましょう。

デジタルツールを活用して効率的な教育をする

デジタルツールを活用すれば、言語の壁を越えて円滑にコミュニケーションを取れます。

例えば、AI翻訳ツールの導入により意思疎通をサポートし、多言語対応のマニュアル作成ツールやeラーニングシステムを活用することで、研修・教育の効率化を図れます。

5.外国人労働者の採用・定着に成功した企業事例

外国人労働者の採用・定着を目指す際には、他社の成功事例を参考にするのが有効です。以下では、3つの異なる業界における成功事例を紹介します。

製造業の中小企業での成功事例|フルヤ工場株式会社

プラスチック製品の製造会社であるフルヤ工場株式会社は、国内での金型技術者の確保が難しくなり、ベトナムから技術者を受け入れるようになりました。

受け入れにあたっては、日本語研修やOJTを導入し、業務の習熟とともに日本語学習も支援する体制を整えました。

その結果、当初は単純作業しかできなかった外国人技術者が、数年後には企画・設計に携わるまでに成長し、現在では企業の重要な戦力となっています。

IT業界での高度外国人材活用例|ワークスアプリケーションズ

デジタル化が進む中で、高いスキルを持つIT人材の確保は企業にとって大きな課題となっています。

ERP大手のワークスアプリケーションズでは、採用活動をグローバルに展開し、日本語よりも技術力を重視した採用基準を設定することで、優秀な外国人技術者を積極的に受け入れました。

入社後は日本語学習の支援を行い、既存社員が相談役となる制度を設けるなど、定着のためのサポート体制も整えています。

その結果、現在では50か国以上から人材を採用し、社員の約半数が外国籍となるまでに至りました。

飲食・サービス業での外国人スタッフ活躍事例|株式会社グラッド(鳥貴族FC)

兵庫県にある「鳥貴族」塚口2号店では、慢性的な人手不足を解消するため、外国人留学生の雇用を決断しました。

しかし、日本語能力に不安のある応募者も多く、採用には慎重な判断が求められました。

そこで、スタッフの笑顔やコミュニケーション意欲を重視した採用方針を取り入れ、日本人スタッフ全員でサポートする体制を整えました。

その結果、外国人スタッフが職場に馴染み、店舗の雰囲気も向上。現在では、外国人労働者の積極採用を継続し、さらなる人材活用を進めています。

インバウンド需要の増加に伴い、多言語対応が可能な外国人スタッフの雇用は、飲食業界にとってますます重要な要素となっています。

参考元:PR TIMES 外国人留学生アルバイトの定着・戦力化 成功事例 (介護・居酒屋)

6.外国人労働者との言語の問題を超える方法

外国人労働者を受け入れる際、「言語の壁」は大きな課題です。

日本語学習を支援することもひとつの解決策ですが、外国人が正確に日本語を理解できるようになるまでには時間がかかります。

そのため、日本語学習の支援に加え、以下のような方法がおすすめです。

言語の壁を超える効果的なコミュニケーションツールを利用する

外国人労働者の研修や教育では、翻訳機能付きのマニュアル作成ツールが役立ちます。

多言語対応のマニュアルを活用することで、外国人労働者が母国語で業務手順を繰り返し確認できるため、学習効果が向上します。

また、一部のマニュアル作成ツールでは、画像やイラスト、動画を活用できる機能も備えています。視覚的な要素を取り入れることで、直感的に内容を理解しやすくなります。

さらに、AIを活用した翻訳機やスマートフォンアプリを積極的に導入することで、業務の円滑なコミュニケーションを促進できます。

自動翻訳機能が搭載されたおすすめツール

iTutor:自動翻訳機能を搭載したマニュアル作成ツールです。PC操作を録画し、編集後、ワンクリックで多言語に翻訳できます。

3T’s:AIナレーションやAI翻訳機能を搭載し、多言語対応が強力なマニュアル作成ツールです。日本語、英語、中国語など多様な言語に対応しています。

カミナシ 教育:現場従業員への教育・育成業務を一元化するサービスで、多言語に翻訳可能な動画マニュアル作成機能を備えています。

Pocket Work Mate:AIを搭載し、動画マニュアルから音声の自動文字起こしと自動翻訳が可能なツールです。外国人労働者の即戦力化をサポートします。

視覚的なサポートを活用する

日本語に慣れていない外国人労働者とのコミュニケーションを円滑にするために、ピクトグラムや視覚的サポートを活用する方法も有効です。

例えば、作業手順や安全管理のルールを、言葉ではなくイラストや写真を用いて分かりやすく伝えることで、言語に関係なく理解しやすくなります。

特に工場や飲食店では、業務の流れを図解したマニュアルを掲示することで、作業のミスを防ぎ、スムーズな業務遂行につながります。

視覚的な情報を取り入れることで、外国人労働者が業務に早く適応できる環境を整えられます。

7.外国人労働者雇用問題の展望と対策

外国人労働者を受け入れるためには、法改正やデジタル技術の進展に注目し、今後の展望を見据えた対策を講じることが重要です。

改正される入管法と労働関連法規への対応が求められる

2025年4月1日から、特定技能制度の運用ルールが変更されました。各種届出などの手続きの簡素化が進む一方で、不正行為の防止や、外国人労働者の地域社会への統合を促進する取り組みも強化されます。

そのため、企業は最新の法改正内容を正確に把握し、コンプライアンスを遵守する必要があります。

詳しい内容については、出入国在留管理庁「特定技能制度における運用改善について」をご確認ください。

参照元:出入国管理庁「特定技能制度における運用改善について」

テクノロジーの進化がもたらす問題解決の可能性

AI翻訳技術の進化により、外国人労働者とのコミュニケーションが飛躍的に向上しています。特に音声認識技術の精度向上により、リアルタイムでの会話もスムーズに行えるようになりました。

また、リモートワークの普及によって、地理的な制約を受けずに人材を採用しやすくなった点も見逃せません。こうしたデジタル技術を活用することで、外国人労働者の採用・教育・管理を効率化できます。

持続可能な外国人採用・雇用のための長期戦略

外国人労働者が安心して長く働ける環境を整えるには、ダイバーシティを尊重する企業文化を長期的に醸成することが重要です。

また、海外向けに積極的な情報発信を行うことで、自社の国際的な評価が向上し、優秀な外国人材の確保につながるでしょう。

企業文化の変革プログラム導入

四半期ごとの多文化理解ワークショップを実施し、全社員が異文化コミュニケーションスキルを身につける機会を設けます。また、外国人社員を含めた文化交流イベントを定期的に開催して相互理解を深めましょう。

国際的採用パイプラインの構築

現地の教育機関と提携し、インターンシッププログラムを実施。また、海外の技術学校や大学で企業説明会を定期的に開催し、優秀な人材と早期から接点を持ちます。

計画的な多言語化推進

3年計画で社内マニュアルや重要書類の多言語化を進め、外国人社員が働きやすい環境を段階的に整備します。社内システムやイントラネットの言語切り替え機能も実装しましょう。

キャリア開発プログラムのグローバル化

外国人社員向けのメンター制度と併せて、帰国後のキャリアまで視野に入れた能力開発プログラムを提供。母国と日本を行き来できるキャリアパスも選択肢として提示します。

さらに、国内外の教育機関や海外の人材エージェントと連携し、留学生や現地の人材とつながる採用パイプラインを構築することも、持続可能な外国人雇用のための有効な施策です。

8.外国人労働者の問題を乗り越え、共に創る持続可能な未来

外国人労働者の雇用は、単なる人手不足解消だけでなく、多様性がもたらす組織活性化や競争力向上など多くのメリットがあります。

その一方で、言語や文化の壁、法的リスクなど様々な課題も存在します。

こうした課題を解決するためには、適切な労働条件の整備、コミュニケーション支援、生活面のサポートなど、総合的な取り組みが重要です。

法改正やテクノロジーの進化を見据えながら、持続可能な外国人雇用の仕組みを構築していきましょう。