技能実習制度の「問題が多い」という声に、外国人材の受け入れをためらっている方もいらっしゃるかもしれません。

たしかに、失踪や人権侵害といった問題は、制度への理解不足からどの企業にも起こりうるリスクです。

そこで本記事では、制度が抱える根本的な問題から、企業が今すぐ実践すべき具体的な対策、そして新制度「育成就労」への移行までを網羅的に解説。

漠然とした不安を解消し、適切な労務管理で外国人材と成長するための第一歩を支援します。

- 技能実習制度で頻発する7つの深刻な問題点の具体的な内容

- トラブルを未然に防ぐために企業が実践すべき5つの対策

- 現行制度廃止後の新制度「育成就労」のポイントと企業に求められる対応

1.そもそも技能実習制度とは?目的と実態のギャップを知る

問題の根本を理解するために、まずは技能実習制度がどのような目的で創設されたのか、その理念と現実のギャップについて正確に押さえておきましょう。

本来の目的は「国際貢献」と「技術移転」

技能実習制度(外国人技能実習制度)は、1993年に創設されました。

その根拠法である技能実習法の第一条には、この制度が

我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う『人づくり』に協力すること

を目的とすると明記されています。

つまり、あくまでも日本の企業が培ってきた優れた技術を開発途上国の若者にOJT(On-the-Job Training)を通じて修得してもらい、彼らが母国の産業発展に貢献することを目的とした、国際協力のための制度です。

企業側はまずこのギャップの存在を認識し、「実習生」である前に、日本の労働法で守られるべき一人の「労働者」として真摯に向き合う視点を持つことが、すべてのスタートラインとなります。

2.技能実習制度で頻発する7つの深刻な問題点

ここでは、現場で実際に起きている深刻な問題点を7つに分け、公的なデータも交えながら具体的に解説します。

問題点1:低賃金と不当な搾取が横行している

賃金に関するトラブルは、最も頻発している問題の一つです。

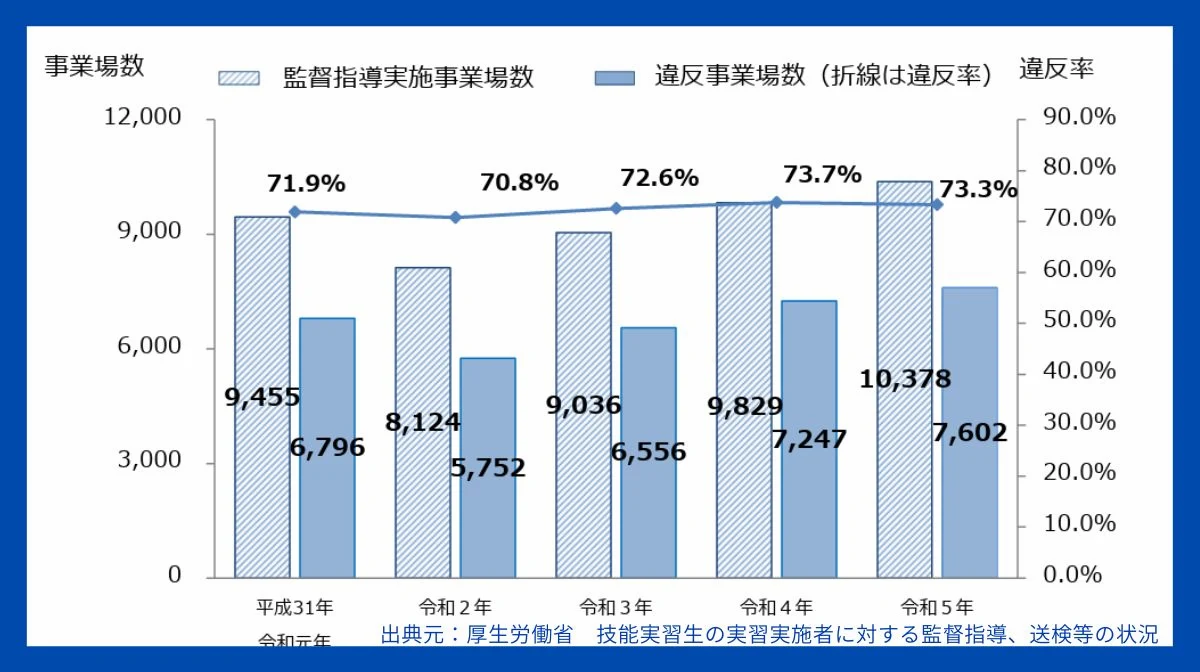

厚生労働省が公表した「令和5年 外国人技能実習生の実習実施者に対する監督指導、送検等の状況」によると、監督指導を行った10,378事業場のうち、実に73.3%にあたる7,602事業場で労働基準関係法令違反が見つかっています。

出典:厚生労働省 令和5年 外国人技能実習生の実習実施者に対する監督指導、送検等の状況

その中でも、主な違反事項として多かったのは以下の通りです。

- 使用する機械等の安全基準(23.6%)

- 割増賃金の支払(16.5%)

- 健康診断結果についての医師等からの意見聴取(16.2%)

このように、労働者の安全を守るための基本的な措置が最も多く違反されているのが実態です。

次いで、時間外労働などに対する正当な対価である割増賃金の未払いが多発しており、実習生の労働環境を悪化させる大きな要因となっています。

問題点2:違法な長時間労働が常態化している

上記のデータからもわかる通り、違法な時間外労働(残業)は深刻な問題です。

労働基準法で定められた上限(原則月45時間、年360時間)を超える労働を強いたり、36協定を適切に締結・届出しないまま残業させたりする事例が散見されます。

特に、人手不足が深刻な中小企業では、日本人従業員と同じかそれ以上の負担が技能実習生にのしかかりがちです。

企業には、国籍を問わず全従業員の労働時間を適正に管理する義務があります、そこを忘れてはいけません。

問題点3:パワハラやセクハラなど深刻な人権侵害が起きている

言葉の壁や文化の違いからくるコミュニケーションエラーが、指導者のいら立ちを招き、暴言や暴力といったパワーハラスメントに発展するケースは少なくありません。

「指導」という名の元に行われるいじめや無視も、実習生の尊厳を深く傷つけます。

また、閉鎖的な環境下で、立場を利用したセクシャルハラスメントが発生する事例も報告されており、これは断じて許されない人権侵害です。

企業には、ハラスメント防止措置を講じる義務(労働施策総合推進法)があり、これを怠れば安全配慮義務違反に問われる可能性があります。

問題点4:孤立と絶望による「失踪」が後を絶たない

出入国在留管理庁の最新データによると、令和5年における技能実習生の失踪者数は9,753人、依然として高水準で推移しています。

失踪の背景には、これまで述べてきた低賃金、長時間労働、人権侵害に加え、来日時に背負った多額の借金など、複数の要因が複雑に絡み合っています。

「これ以上、この職場にはいられない」「助けてくれる人は誰もいない」という孤立感と絶望が、彼らを失踪という最終手段に追い込みます。

これは決して実習生個人の責任として片付けられる問題ではなく、受け入れ企業側の労働環境やマネジメント体制に根本的な原因がある場合がほとんどです。

失踪は、企業が発する危険信号(レッドフラッグ)と捉えるべきです。

問題点5:多額の借金が実習生を追い詰めている

多くの実習生は、来日するための「準備費用」として、自国の送り出し機関に多額の手数料を支払っています。その額は平均で50万円以上、中には100万円を超えるケースも珍しくありません。

その大半は、本人や家族の借金によって賄われています。 この「借金」の存在が、実習生を心理的に縛り付けます。

たとえ労働環境が劣悪であっても、「借金を返すまでは辞められない」と我慢を強いられ、不当な要求を拒否できない従属的な立場に追いやられてしまうのです。

問題点6:労働安全衛生の不備による労働災害が多発している

建設現場での転落事故、工場での機械への巻き込まれ事故など、技能実習生が関わる労働災害も深刻な問題です。

厚生労働省の統計では、外国人労働者の労働災害による死亡者数は毎年20人前後で推移しており、その多くが技能実習生を含む建設業や製造業で発生しています。

原因としては、

- 危険な作業に関する指示や安全標識の意味が言葉の壁によって正確に伝わっていないこと

- 安全装置の使用方法や危険予知活動(KY活動)といった日本独自の安全文化に関する教育が不十分であること

などが挙げられます。企業には、言語の壁を乗り越えて、全ての労働者に安全な作業環境を提供する絶対的な義務があります。

問題点7. 監理団体が十分に機能していないケースがある

監理団体は、技能実習法に基づき、実習実施者(受け入れ企業)が作成した技能実習計画が適正に実施されているかを監査・指導し、実習生からの相談に応じるなど、制度の根幹を支える重要な役割を担っています。しかし、その質は玉石混交です。

中には、企業から受け取る監理費を主な収入源とするため、監査を形式的に済ませたり、企業の不正行為を見て見ぬふりをしたりする悪質な団体も存在します。

実習生が勇気を出して相談しても、「もう少し我慢して」「郷に入っては郷に従え」などと取り合わず、企業側の代弁者となってしまうケースもあります。

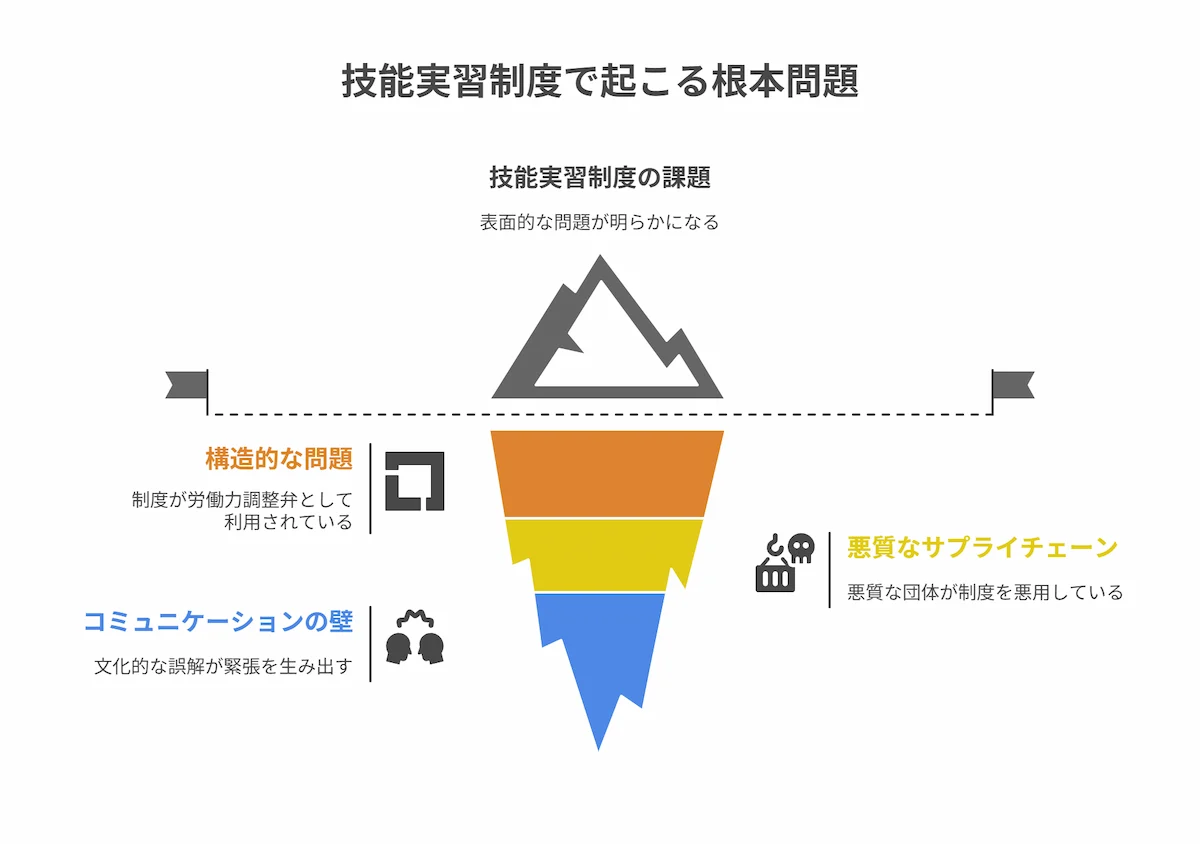

3.なぜ技能実習生の問題は起きるのか?3つの根本原因

これらの問題は、なぜ繰り返し起きてしまうのでしょうか。

その背景にある構造的な原因を3つの視点から深掘りします。

原因1:人材不足の「穴埋め」として制度が利用されている構造的問題

繰り返しになりますが、最大の原因は、制度の理念が形骸化し、実態として国内の人手不足を補うための安価な労働力調整弁として利用されている点にあります。

「技能移転」を期待して来日した実習生と、単純労働力としての働きを期待する企業との間に生まれる深刻な認識のズレが、待遇への不満、モチベーションの低下、そしてコミュニケーション不全といったあらゆる問題の引き金となっているのです。

原因2:一部の悪質な監理団体・送り出し機関の存在

実習生から不当に高額な手数料を徴収し、虚偽の契約書を作成する送り出し機関。そして、そうした不正に加担したり、企業への監督責任を果たさなかったりする監理団体。

この両者が結託した悪質なサプライチェーンが、一部で形成されていることも事実です。

企業側も、手数料の安さや「何でも言うことを聞く人材を送ります」といった甘い言葉に乗り、こうした悪質ブローカーに頼ってしまうと、結果的に大きな法的・倫理的リスクを抱え込むことになります。

原因3:実習生と企業間のコミュニケーション・文化の壁

言葉の壁は、単なる意思疎通の障害に留まりません。

業務指示が正確に伝わらないことへのいら立ちが、指導者の高圧的な態度につながることがあります。

また、曖昧な表現を多用する日本のコミュニケーション文化(「よしなにやっておいて」「空気を読んで」など)は、外国人にとっては理解が困難で、大きなストレスとなります。

生活習慣や宗教観、家族に対する考え方の違いへの無理解が、人間関係の悪化を招くことも少なくありません。

「日本のやり方に従うのが当たり前だ」という一方的な押し付けではなく、異文化への敬意と理解を示す努力が、受け入れ企業側にこそ求められています。

4.技能実習生問題を未然に防ぐ!受け入れ企業が今すぐ実践すべき5つの対策

では、企業はこれらの根深い問題を防ぐために、具体的に何をすべきなのでしょうか。

明日からでも実践できる5つの具体的対策を、一歩踏み込んでご紹介します。

対策1:【最重要】信頼できる優良な監理団体を選ぶ

全ての基本は、事業の成功を共に目指せる、信頼できる監理団体をパートナーとして選ぶことです。

以下のチェックリストを参考に、複数の団体を厳しく見極めてください。

| チェック項目 | 見極めポイント |

|---|---|

| 訪問・面談の実施 | 必ず事務所を訪問し、担当者と直接話しましょう。担当者の専門知識、人柄、実習生への想いなどを確認します。 |

| 実績の確認 | 同業種・同職種での受け入れ実績が豊富か、具体的な成功事例やトラブル対応事例を聞きましょう。 |

| サポート体制の具体性 | 「定期巡回」だけでなく、「母国語対応の相談窓口の有無」「具体的な相談事例と対応フロー」「日本語教育のカリキュラム」など、サポート体制の具体性を確認します。 |

| 費用の透明性 | 監理費の内訳が明確か、追加費用の発生条件などを事前に書面で確認しましょう。安さだけで選ぶのは最も危険な選択です。 |

| 行政処分の有無 | 外国人技能実習機構(OTIT)のウェブサイトで、過去に行政処分を受けていないかを確認するのも有効な手段です。 |

対策2:労働関連法規を遵守し、労働環境を整備する

コンプライアンスの徹底は、企業と実習生双方を守る防波堤です。

- 労働条件の書面明示

雇用契約書や労働条件通知書は、必ず実習生の母国語併記で作成し、内容を丁寧に説明した上で署名をもらいましょう。 - 給与計算の透明化

給与明細には、総支給額、控除額(社会保険料、税金、家賃など)の内訳を明記します。控除内容について事前に十分な説明を行い、同意を得ることがトラブル防止の鍵です。 - 客観的な労働時間管理

タイムカードだけでなく、ICカードや勤怠管理アプリなど、客観的に労働時間を記録・管理できる仕組みを導入しましょう。残業代は1分単位で正確に計算し、支払います。

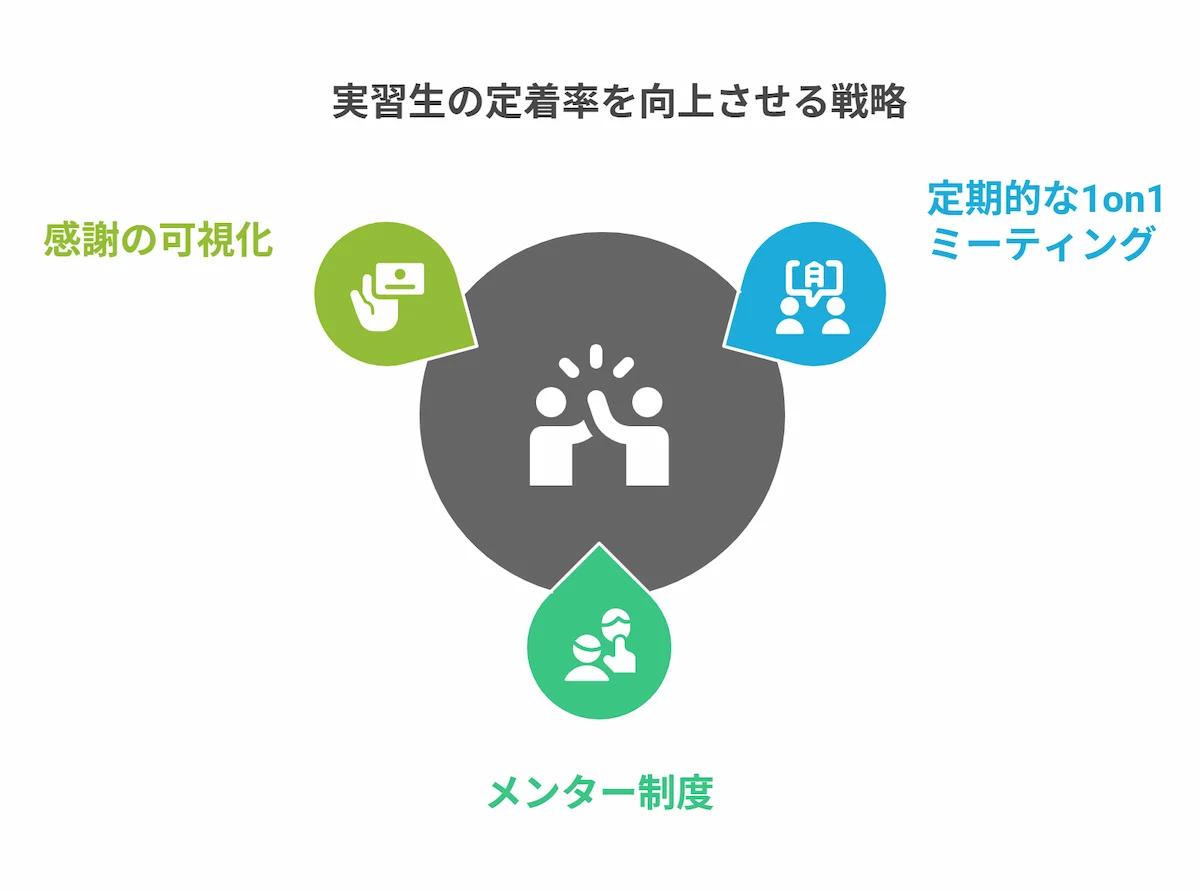

対策3:積極的なコミュニケーションで孤立を防ぐ

実習生の最大の敵は「孤立」です。組織全体で歓迎し、仲間として受け入れる文化を醸成しましょう。

- 定期的な1on1ミーティング

月に1回でも、直属の上司や人事担当者が1対1で話す時間を作りましょう。仕事の進捗だけでなく、「日本の生活には慣れたか」「家族は元気か」といったプライベートな気遣いが、信頼関係を築きます。 - メンター制度の導入

年齢の近い日本人従業員を「お兄さん・お姉さん役」としてメンターに任命し、仕事の悩みだけでなく生活上の相談にも乗れる体制を作ると、実習生の定着率が格段に向上します。 - 感謝や称賛の可視化

小さなことでも「ありがとう」「助かるよ」「上手になったね」と具体的に言葉で伝えましょう。日本人には当たり前のことでも、彼らにとっては大きなモチベーションになります。

対策4:日本語教育や文化理解の機会を提供する

対策4:日本語教育や文化理解の機会を提供する

実習生の成長は、企業の成長に直結します。育成への投資を惜しまないでください。

レベルに合わせた日本語学習支援

- ✓ 業務の専門用語から日常会話まで幅広くサポート。

- ✓ 社会人としての「報・連・相」の仕方も丁寧に指導。

- ✓ 外部の日本語教室の費用補助も有効な投資です。

安全衛生教育の徹底

- ✓ イラストや動画で危険性を「見える化」し、直感的な理解を促進。

- ✓ 母国語の資料を用意し、言語の壁なく安全知識を伝えます。

- ✓ 定期的な理解度テストで、知識の定着を確認します。

異文化理解研修の実施

- ✓ 実習生だけでなく、日本人従業員も一緒に学ぶことが重要です。

- ✓ 相手の国の文化、宗教、食習慣への敬意を育みます。

- ✓ 「違い」を「間違い」と捉えず、多様性のある職場を目指します。

実習生の成長は、企業の成長に直結します。育成への投資を惜しまないでください。

対策5:相談窓口を設置し、いつでも頼れる体制を作る

問題が深刻化する前に、早期発見・早期対応できる仕組みが不可欠です。

問題を早期発見・早期対応!

実習生のための相談体制づくり

一人で悩ませない。いつでも頼れる安心の仕組み。

複数ルートの相談窓口

直属の上司に言いにくい悩みもキャッチできる体制を構築します。

- ✓人事部・総務部

- ✓信頼できる特定の従業員

- ✓メンター制度の活用

母国語での意見箱

匿名で投書できるようにし、直接は言いにくい本音を吸い上げます。

- ✓無記名で投函可能

- ✓設置場所は人目を避ける

- ✓定期的に内容を確認・対応

公的相談機関の周知

社内だけでなく、中立的な第三者に頼れるという安心感を与えます。

- ✓外国人技能実習機構(OTIT)

- ✓地域の労働基準監督署

- ✓法務局(人権相談)

- 複数ルートの相談窓口

直属の上司に言いにくいこともあるため、人事部や総務部、あるいは信頼できる特定の従業員など、複数の相談ルートを用意します。 - 母国語での意見箱の設置

無記名で投書できる意見箱を、母国語表記で設置するのも有効です。直接は言いにくい本音を吸い上げる貴重な機会となります。 - 公的相談機関の周知

監理団体だけでなく、外国人技能実習機構(OTIT)や地域の労働基準監督署、法務局など、中立的な立場の公的機関の連絡先をリストにして渡し、いつでも相談できることを伝えておきましょう。

5.【2024年廃止】技能実習制度の今後はどうなる?新制度「育成就労」を解説

2024年5月31日に「育成就労法」が成立し、現行の技能実習制度は廃止され、新たに「育成就労制度」へ移行することが決定しました。

この歴史的な転換点を正しく理解することが、今後の外国人材戦略の鍵となります。

現行制度は廃止、新たに「育成就労制度」がスタート

2024年5月に「育成就労法」が成立し、現行の技能実習制度は廃止され、新たに「育成就労制度」へ移行することが正式に決定しました。

新制度は2027年までに施行される予定であり、現在はその移行期間の最中です。

この歴史的な転換は、技能実習制度が長年抱えてきた「国際貢献」という建前と「労働力確保」という実態の乖離や、人権上の課題を解消する目的があります。

これは単なる名称変更ではなく、外国人材を日本の労働力として正式に位置づけ、その育成と確保を国として目指すという大きな政策転換を意味します。

育成就労制度の目的は「人材育成」と「人材確保」

新制度が掲げる「人材育成」と「人材確保」という目的は、具体的な目標設定によって裏付けられています。

その中核となるのが、原則3年間の就労期間で、外国人材を「特定技能1号」の水準まで育成するという計画です。

これは、単に労働に従事させるだけでなく、業務に必要な専門性や技能、そして一定水準の日本語能力を計画的に身につけてもらうことを意味します。

目的が曖昧だった技能実習制度とは異なり、「特定技能1号」という明確なゴールを設定することで、企業にはより計画的な指導とキャリア支援が求められます。

これにより、育成された人材が日本社会に定着し、継続的に活躍してくれることを目指しているのです。

技能実習との違いは?「転職の自由」と「育成」がカギ

現行制度との最も大きな違いは、「転籍(転職)の自由」が認められる点です。

同一の業務区分内であれば、一定の要件(同一の受け入れ先で1年を超えて就労していること、技能検定基礎級等の合格、日本語能力A1レベル(N5相当)以上など)を満たせば、本人の意向で他の企業に転職することが可能になります。

これにより、劣悪な労働環境から労働者が自ら抜け出せる「セーフティネット」としての機能が期待される一方、企業側は人材が流出するリスクを常に意識することになります。

特定技能外国人の転職については、こちらの記事で詳しく解説しています。

企業は今後どう対応すべきか?新制度に向けた準備

「安価で、辞めない労働力」という考え方は、もはや通用しません。これからは、日本人従業員と同様に、「外国人材から選ばれる企業」になるための努力が不可欠です。

具体的には、「賃金体系や評価制度の見直し」「キャリアパスの明示」「資格取得支援などの育成プログラムの充実」「働きがいのある職場環境の構築」などが急務となります。

新制度への移行は、自社の労務管理や人材育成のあり方を根本から見直し、より魅力的で競争力のある組織へと変革する絶好の機会と捉えるべきでしょう。

外国人労働者の受け入れに成功している企業の実践的取り組みについて、こちらの記事でご紹介しています。

6.技能実習生の問題は正しい知識と対策で回避できる!外国人材と共に成長する未来へ

技能実習生にまつわる問題は、制度や他者のせいにするのではなく、受け入れ企業が「自社の経営課題」として捉え、主体的に改善に取り組む姿勢が何よりも重要です。

彼らは「安価な労働力」ではなく、共に働く大切な「仲間」であり、企業の未来を支える「人財」です。

この記事で示したリスクを正しく理解し、一つひとつ対策を講じていくこと。その地道な努力こそが、企業の成長と、外国人材との輝かしい未来を築くための確かな一歩となります。

■登録支援機関への委託を検討されているなら…

1号特定技能外国人支援・登録支援機関なら株式会社バックエンドにお任せください。経験豊富な専門の行政書士がトータルでサポートいたします。