2027年に施行予定の育成就労制度は、技能実習制度に代わる新たな外国人雇用制度として注目されています。

しかし、年間50~100万円の費用負担増加、転職リスク、日本語能力の限界など、企業にとって看過できないデメリットが存在します。

本記事では、育成就労制度の7つの重大なデメリットと具体的な対策法を解説し、特定技能制度との使い分け指針を提示します。

制度選択で失敗しないための必読情報をお届けします。

- 育成就労制度の7つの重大なデメリットと企業への具体的影響

- 地方中小企業が直面する現実的な課題と制度が向かない企業の特徴

- 特定技能制度との使い分け基準と効果的な外国人材活用戦略

1.育成就労制度とは?技能実習制度からの主な変更点

育成就労制度の基本概要と2027年施行スケジュール

育成就労制度とは、2024年6月14日に国会で可決・成立した改正出入国管理法により創設される新たな外国人雇用制度です。

この制度は、従来の技能実習制度に代わり、2027年6月までに施行される予定となっており、企業にとって重要な制度変更となります。

制度の根本的な目的は、技能実習制度の「国際貢献」から「人材育成・人材確保」へと大きく転換されました。

具体的には、外国人材を3年間の育成期間で特定技能1号の水準に育成し、その後の長期雇用につなげることを目指しています。

参考元:出入国在留管理庁「育成就労制度」

この併用期間において特に注意すべきは、企業が状況に応じて両制度のいずれかを選択できることです。しかし、どちらを選ぶべきかの判断が重要な経営課題となります。

育成就労制度では、3年間の在留期間を経て特定技能1号への移行を前提としているため、特定技能制度との連続性が重視されています。

これにより、外国人材が日本でキャリアアップしながら長期就労できる仕組みが構築される予定です。

制度創設の背景には、技能実習制度における様々な問題があります。

本来の目的と現実の乖離、実習生の失踪、労働基準や人権保護の観点でのトラブルなどが社会問題となり、海外からも批判を受けていました。

育成就労制度は、これらの問題を解決し、日本が外国人にとって働きやすく魅力的な国になることを目指しています。

技能実習制度との5つの重要な違い

育成就労制度と技能実習制度には、企業運営に直結する5つの重要な違いがあります。これらの変更点は、企業の外国人材活用戦略を根本的に見直す必要性を示しています。

技能実習制度と育成就労制度の違い

| 項目 | 技能実習制度 | 育成就労制度 |

|---|---|---|

| 制度目的 | 途上国への技術移転による国際貢献 | 日本の人材確保・人材育成 |

| 対象職種 | 90職種165作業 | 16分野に限定 |

| 転職条件 | 原則禁止 | 1~2年経過後の本人意向転職が可能 |

| 日本語要件 | なし(介護以外) | N5レベル以上必須 |

| 企業負担 | 外国人材が大部分負担 | 企業が大部分負担 |

1. 制度目的の根本的変更

技能実習制度が「途上国への技術移転による国際貢献」を目的としていたのに対し、育成就労制度は「日本の人材確保・人材育成」を明確な目的としています。

この変更により、外国人材の帰国を前提とした従来の考え方から、長期雇用を見据えた人材活用へと方針が転換されます。

2. 対象職種の大幅縮小

最も企業への影響が大きいのが、受け入れ可能職種の変更です。

技能実習制度では90職種165作業という幅広い分野での受け入れが可能でしたが、育成就労制度では特定技能制度と同じ16分野に限定される予定です。

これにより、従来受け入れていた職種が対象外となる可能性があります。

3. 転職条件の大幅緩和

技能実習制度では原則として転職が禁止されていましたが、育成就労制度では一定の条件を満たせば1~2年経過後の本人意向による転職が可能となります。

やむを得ない事情がある場合の転職についても、範囲が明確化され、手続きが柔軟化されます。これは企業にとって人材流出のリスクが高まることを意味します。

4. 日本語能力要件の新設

育成就労制度では、入国時に日本語能力検定N5レベル以上の合格が必須となります。

従来の技能実習制度(介護分野以外)では日本語能力要件がなかったため、新たな要件追加となります。ただし、このN5レベルでは即戦力としての活用には限界があります。

5. 企業負担の大幅増加

最も直接的な影響として、送出機関への手数料や渡航費など、従来外国人材が負担していた費用の多くが企業負担となります。

受け入れ機関と外国人で適切に分担する仕組みが導入される予定ですが、専門家の試算では、1人あたり年間50~100万円の費用増加が見込まれています。

また、労働基準や人権保護がより厳密に運用されることにより、賃金や労働時間などの労働環境を再評価する必要性が生じる可能性があります。

給与や待遇に関しても、技能実習では最低賃金での雇用が許可されていたのに対し、育成就労ではある程度の要件が加わることが想定されています。

技能実習制度からの5つの決定的な違いや、施行に向けた具体的な準備戦略まで、人事担当者・経営者が今知るべき重要情報をもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。

2.育成就労制度の7つの重大なデメリット

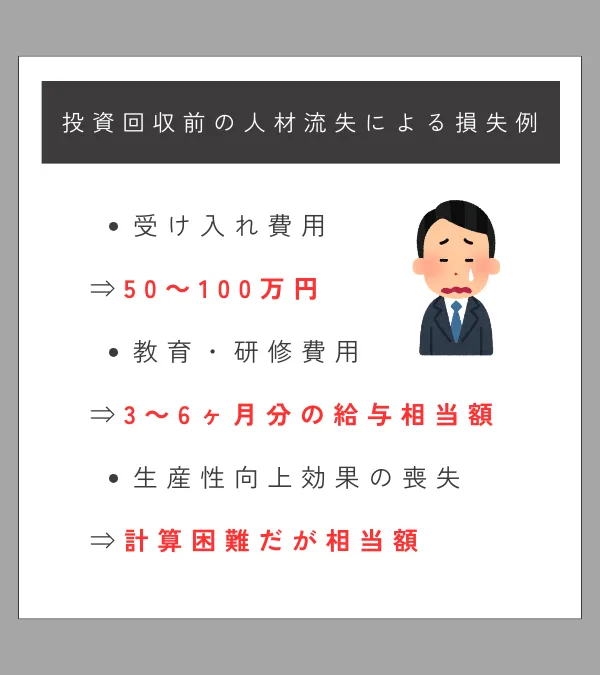

デメリット1:企業の費用負担が年間50~100万円増加する

育成就労制度における最も深刻な問題の一つが、企業の費用負担の大幅な増加です。専門機関の試算によると、1人あたり年間50~100万円の追加コストが発生する見込みです。

従来の技能実習制度では、外国人材の送り出し機関に支払う手数料や航空券代などの費用を外国人材本人が負担していました。

しかし、育成就労制度では、人権保護の観点からこれらの費用を受け入れる企業側が負担することになります。

特定技能外国人の受入れに伴う

年間コスト概算

送出機関への手数料

年間 20~30万円

渡航費・入国時費用

15~25万円

住居確保・生活支援費

年間 10~20万円

日本語教育支援コスト

年間 5~15万円

各種手続き・事務費用

年間 5~10万円

加えて、労働基準や人権保護がより厳密に運用されることにより、賃金や労働時間などの労働環境を再評価する必要性が生じます。

同一労働同一賃金の原則により、日本人従業員と同等以上の給与支払いが求められるため、最低賃金での雇用が困難になり、人件費も増加傾向となります。

特に中小企業にとって、1人あたり年間100万円近い追加コストは経営を圧迫する要因となります。

デメリット2:育成した人材が他社に転職する高いリスク

育成就労制度では、従来の技能実習制度と異なり、条件を満たせば転職が許可されるため、人材採用や受け入れに費用をかけ、時間と労力を費やして育て上げた人材が他社に移籍してしまう可能性があります。

転職が可能となる具体的条件として、同一機関での就労が1~2年を超えている場合(分野によって異なる)、本人意向による転職が認められます。

また、やむを得ない事情(労働条件の相違、暴力やハラスメント等)がある場合は、より早期の転職も可能となります。

特に深刻なのは、都市部への人材流出による地方企業への深刻な影響です。より良い条件を求めた結果として、賃金の高い都市部に転職してしまうと、地方の人手不足がさらに深刻化するおそれがあります。

このようなリスクを避けるためには、優れた労働環境や適正な賃金・福利厚生が重要です。

もし転職が発生した場合、受け入れた企業に対して何らかの補償制度を設けることが考慮されているものの、具体的な内容は未定です。

デメリット3:受け入れ可能な職種が90職種から16分野に大幅減少

育成就労制度への移行により、これまでの技能実習では90職種(165作業)で受け入れ可能であったのに対し、育成就労では特定技能1号と同じ16分野が対象となる見込みです。

現在の特定技能16分野

この変更により、技能実習では受け入れ可能だった職種でも、育成就労では受け入れが認められない場合があります。

技能実習制度は作業という観点での受け入れが可能でしたが、育成就労制度では産業分野という捉え方になるため、従事できる業務の範囲は特定技能の業務区分と同一となります。

作業単位から産業分野単位への変更による業務制限

技能実習制度では細分化された作業での受け入れが可能でしたが、育成就労制度では産業分野全体での括りとなります。

これにより、企業によっては現在受け入れている技能実習生の職種が育成就労制度では認められなくなり、事業運営に直接的な影響を与える可能性があります。

ただし、特定技能でも対象分野が拡大されていく傾向にあることから、育成就労でも今後もっと多くの分野で受け入れが可能となっていくことが見込まれます。

デメリット4:日本語レベルN5では即戦力として期待できない

育成就労制度では入国時に日本語能力検定N5レベル以上が必須となりますが、N5レベルでは実際の業務において即戦力としての活用は困難です。

N5レベルの実際の能力

「基本的な日本語を、ある程度理解することができる」というのが目安です。

ひらがなやカタカナ、日常生活で用いられる基本的な漢字で書かれた定型的な語句や文、文章を読んで理解することができ、教室や身の回りなど、日常生活の中でもよく出会う場面で、ゆっくり話される短い会話であれば、必要な情報を聞き取ることができるレベルです。

このレベルでは、友人として雑談を楽しむには問題がないかもしれませんが、人手不足で悩む企業で、専門的な知識を要する研修や業務中の指示においては不便を感じてしまいます。

N4レベルの特定技能外国人との比較

特定技能外国人が求められるN4レベルは「基本的な日本語を理解できる」レベルです。

基本的な語彙や漢字を使って書かれた日常生活の中でも身近な話題の文章を読んで理解でき、日常的な場面で、ややゆっくりと話される会話であれば、内容がほぼ理解できます。N5とN4の間には実用性において大きな差があります。

コミュニケーション不足によるトラブル発生リスク

言語の壁は、外国人と経営者や上司・同僚とのコミュニケーション不足を生み出します。

これまで技能実習において、実習生の失踪や犯罪に巻き込まれてしまうといった社会問題は、「コミュニケーション不足」も大きな原因の一つになっています。

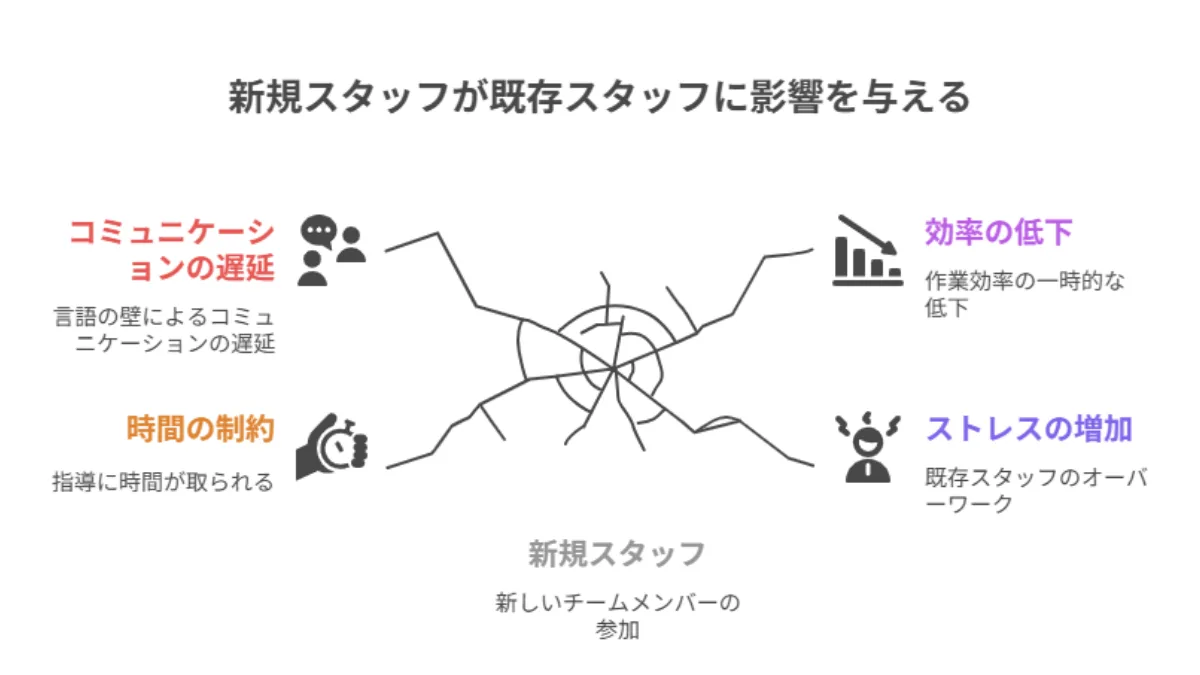

デメリット5:中小企業にとって教育・研修負担が過重になる

育成就労制度では「技能の習得」や「知識の向上」が重視されており、受け入れ先の企業には外国人材に対する教育や研修を充実させる施策が求められます。

しかし、人手不足の状態ではさらに現場の負担が大きくなるリスクがあります。

人手不足の中での専任教育担当者確保の困難

中小企業では、専任の教育担当者を配置する人員的余裕がないのが現実です。現場の責任者が教育と業務を兼任する負担が生じ、外国語対応できる職員の不足も深刻な問題となります。

日本語教育と技能教育の同時実施負担

育成就労外国人はN5レベルの日本語能力のため、技能教育と並行して日本語教育も必要となります。

これは企業にとって二重の負担となります。日本語教育と業務における教育を両方一度に行うことを考えると、人手不足の企業で受け入れるには少々ハードルが高いと言えます。

既存従業員のオーバーワークリスク

日本人の従業員は、自身の仕事をしながら外国人の研修をすることになり、オーバーワークになってしまいます。これでは人手不足をさらに加速させることにもなりかねません。

また他にも以下のような影響が起こることが予想されます。

教育効率化のためのマニュアル整備コスト

一つひとつの作業に対してマニュアルが整備されていれば、教育担当がつきっきりにならなくても、外国人材の自主学習を促せるだけでなく、受け入れ企業側担当者の工数削減にもつながりますが、多言語対応マニュアルの作成には相当なコストがかかります。

総コスト目安

| 項目 | 初期費用 | 年間維持費 |

|---|---|---|

| 基本マニュアル(3言語) | 100~150万円 | 15~25万円 |

| 安全管理マニュアル | 50~80万円 | 10~15万円 |

| デジタル版対応 | 30~50万円 | 5~10万円 |

| 合計 | 180~280万円 | 30~50万円 |

従業員30名以下の中小企業にとって、初期費用だけで200万円超の負担は経営を圧迫する要因となります。

デメリット6:制度移行期間中の複雑な運用と判断困難

2027年から2030年までの3年間は、技能実習制度と育成就労制度が併用される移行期間となります。

この期間中、企業は複雑な制度運用を強いられ、経営判断が困難になります。

どちらの制度を選ぶべきかの判断基準の不明確さ

企業は状況に応じて両制度のいずれかを選択可能ですが、職種によって最適な制度が異なり、費用対効果の比較が複雑になります。将来的な制度変更リスクの予測も困難で、意思決定に必要な情報が不足しています。

手続きの複雑化と事務負担の増加

両制度の要件・手続きの理解と対応、監理団体・監理支援機関の選択、異なる書類・申請手続きへの対応など、事務負担が大幅に増加します。

特に中小企業では、こうした情報収集・対応に充てる人的リソースが限られています。

申請書類の作成・管理負担の比較

技能実習制度の場合

- 技能実習計画認定申請

- 実習実施者届出

- 監理団体許可申請関連

月間事務時間: 15~20時間

育成就労制度の場合

- 育成就労計画認定申請

- 育成就労実施者届出

- 監理支援機関許可申請関連

月間事務時間: 20~25時間

移行期間中の制度変更リスク

移行期間中に制度の詳細が変更される可能性があり、企業は常に最新情報をキャッチアップする必要があります。

この不確実性により、外国人材受け入れの意思決定が困難になり、人手不足解消の機会を逸する可能性もあります。

デメリット7:監理支援機関の要件厳格化による選択肢減少

育成就労制度では、従来の監理団体に代わり「監理支援機関」が設置されますが、要件の厳格化により選択肢が大幅に減少する見込みです。

外部監査人設置義務による監理団体の淘汰

監理支援機関になるには、監理団体としての許可とは別に、育成就労制度における新たな要件を前提とした許可を得なければなりません。

要件として外部監査人の設置が求められるなど、従来の監理団体よりも独立性や中立性を担保することが求められます。

従来の監理団体から監理支援機関への移行困難

新たな許可要件への対応コスト、職員体制の見直し・強化、財政基盤の要件厳格化により、従来の監理団体の多くが要件を満たせない可能性があります。

設置コストによる監理支援機関の減少も予想されます。

それは制度の根本的な理念が「人材確保」から「人材育成と保護」へと転換したことに伴い、監理支援機関に求められる役割、責任、そして組織としての要件が大幅に厳格化・高度化されたためです。

| 比較項目 | 従来の管理団体 | 新しい監理支援機関 |

|---|---|---|

| 基本姿勢 | 企業側の「監理」が中心 | 労働者側の「支援・保護」が中心 |

| 転籍(転職) | 原則不可 | 一定条件下で可能(支援義務あり) |

| 中立性 | 受入れ企業との関係が密接な場合が多い | 受入れ企業からの独立性が必須 |

| 監査 | 内部での自己チェックが中心 | 第三者による外部監査が義務 |

| 求められる能力 | 技能実習制度の事務・管理能力 | キャリア支援、労務、語学支援等の高度な専門性 |

優良な監理支援機関の確保困難

選択肢の減少により、優良な監理支援機関の確保が困難になります。特に地方では、近隣に適切な監理支援機関が存在しない可能性があります。

サポート体制の質の格差拡大

要件を満たす監理支援機関でも、サポート体制の質に大きな格差が生じる可能性があります。質の低いサポートしか受けられない企業では、外国人材の受け入れ・定着に支障をきたすリスクがあります。

3.育成就労制度が特に向かない企業の特徴

地方の中小企業が直面する深刻な課題

育成就労制度は理念的には優れた制度ですが、地方の中小企業にとっては現実的に活用困難な場合が多いと言えます。

従業員数が少なく教育リソースが限定的な現実

従業員数30名以下の中小企業では、外国人材の教育に専念できる人員を確保することが困難です。現場責任者が通常業務と並行して外国人材の指導を行う必要があり、既存従業員の負荷増大が避けられません。

特に、日本語レベルN5の外国人材には、業務指導と同時に日本語サポートも必要となるため、指導者の負担は想像以上に大きくなります。

大規模な会社であれば、従業員数が多い分、外国語ができる人も少なくなく、育成就労の外国人に付きっきりになって研修することも可能でしょう。

しかし、従業員が少ない中小企業ではそうはいきません。日本人の従業員は、自身の仕事をしながら外国人の研修をすることになり、オーバーワークになってしまいます。

外国語対応できる職員の不足

地方の中小企業では、外国語でコミュニケーションが取れる職員が極めて少ないのが現状です。

英語はもちろん、ベトナム語やミャンマー語などの現地語に対応できる職員がいない企業がほとんどです。

これにより、言語の壁が原因でトラブルが発生しやすく、外国人材の孤立や離職につながるリスクが高まります。

賃金格差による都市部への人材流出リスク

地方と都市部の賃金格差は、育成就労制度において深刻な問題となります。育成就労外国人は転職が可能なため、より高い賃金を求めて都市部に移動する傾向が強くなると予想されます。

多くの若者や労働者が、高い給料や多彩な職業の機会を求めて、大都市に流れて行く一方で、地方の労働力が不足するという問題が深刻化しているのです。

これは外国人の雇用においても懸念される問題であり、地方では日本語が学べる学校が少ないために、育成就労では転職が許可されることも相まって結局都市部へ人材が流出してしまう可能性もあります。

育成就労制度における

地方の人材流出リスク

地方企業に配属

都市部へ流出

懸念される結果

育成就労制度で「転職の自由」が生まれることで、賃金や教育機会を求めて外国人材が都市部へ集中。結果として、労働力を外国人に頼る地方企業では、かえって人手不足が深刻化するリスクがあります。

即戦力を求める企業には不向きな根本的理由

人手不足の解消を急ぐ企業にとって、育成就労制度は期待に応えられない可能性が高いと言えます。

技能試験なしでの受け入れによる専門スキル不足

育成就労制度では技能試験が課されないため、専門的な知識や技能を持たない外国人材を受け入れることになります。

育成就労と特定技能の違いとして、日本語水準だけではなく、技能水準においても、育成就労には技能試験はないため、専門的な知識や技能はなく、これまでの技能実習と同等であると言えるでしょう。

このような問題を引き起こす可能性があります。

教育期間中の生産性低下と人手不足の悪化

育成就労外国人は3年間の育成期間中、段階的にスキルを習得していきます。

しかし、最初の6ヶ月~1年間は生産性が著しく低く、むしろ指導に時間を取られることで職場全体の効率が低下する可能性があります。

日本語教育と業務における教育を両方一度に行うことを考えると、人手不足の企業で受け入れるには少々ハードルが高いと言えるでしょう。

短期での戦力化が困難な日本語能力

N5レベルの日本語能力では、複雑な業務指示や緊急時の対応指示を理解することが困難です。特に以下のような場面で問題となります。

困難になる場面

- 品質管理上の細かい指示

- 安全管理に関する重要な注意事項

- 顧客対応が必要な業務

- チームワークが重要な作業

日本語能力試験(JLPT)の「N5」レベルは、日本語学習の入門段階にあたります。

「ひらがな・カタカナや基本的な漢字が読め、定型的な挨拶や非常に短い文が聞き取れる」段階です。これを前提に、職場での状況を考えなくてはいけません。

実際特定技能 (N4レベル)と育成就労 (N5レベル)を比べてみると、次のような比較になります。

特定技能(N4)と育成就労(N5)の日本語レベルの違い

| 比較項目 | 育成就労 (N5レベル) | 特定技能 (N4レベル) |

|---|---|---|

| 総合レベルの目安 | 日本語の授業で学ぶ、最も初歩的な段階。 挨拶や自己紹介、非常に短い質問の聞き取りが中心。 | N5の範囲に加え、身近なトピックであれば少し長い会話や文章の要点を掴めるようになる段階。 |

| 業務指示の理解 | 単純な指示なら理解可能。 例:「これを あそこに 置いてください。」 (複数の指示や条件が付くと混乱する) | 短い指示なら理解可能。 例:「Aを確認してから、Bを運んでください。」(「~してから」「~なので」を理解できる) |

| 質問・報告 | 単語で質問・報告するのが中心。 例:「これ、何ですか?」「終わりました。」 (いつ、どこで、なぜ、を説明するのは困難) | 簡単な文章で質問・報告ができる。 例:「すみません、この機械の使い方が分かりません。」 「Aの作業は終わりましたが、Bはまだです。」 |

| 安全・緊急時の指示 | 「危ない!」「止まれ!」など、単語の指示なら反応できる可能性がある。 (「〇〇だから避難しろ」等の理由を含む指示は理解困難) | 「機械から煙が出ているので、すぐに避難してください」など、短い理由と行動の指示を理解できる。 (ただし、早口や複雑な状況説明は難しい) |

| 文字・読解 | ひらがな・カタカナが中心。 自分の名前や「入口」「出口」など、ごく基本的な漢字が読める程度。メモやマニュアルは読めない。 | 基本的な語彙・漢字で書かれた短い文章が読める。 作業場の簡単な注意書き(「頭上注意」など)や、短い業務メモの要点を理解できる。 |

| 制度上の位置づけ | 育成の「スタートライン」。 これから3年間かけて、働きながらN4レベルを目指すことが前提。 | 業務遂行の「最低ライン」。 基本的な業務であれば、ある程度一人でコミュニケーションが取れることが期待される。 |

同じ外国人材でも、特定技能外国人とは大きな能力差があります。

特定技能であれば日本語水準はN4レベル以上と比較的高く、しかも技能試験をクリアした外国人のみを受け入れることができ、即戦力として活躍してくれることが期待できます。

これらの特徴を踏まえると、本当に人手不足が深刻な「地方の中小企業」においては、育成就労の受け入れだけでは、人手不足解消を早急に解決できるとは言えないのです。

従業員数が少ない企業、教育リソースが限られている企業、即戦力を求める企業、地方に立地する企業は、育成就労制度よりも特定技能制度を検討することが現実的と言えるでしょう。

4.育成就労制度のデメリットを踏まえた企業の対策法

費用対効果を高める3つの戦略

育成就労制度の年間50~100万円という費用負担を考慮すると、長期雇用による投資回収が不可欠です。以下の戦略により、費用対効果を最大化できます。

長期雇用を前提とした魅力的な労働環境の整備

転職リスクを最小化するため、外国人材にとって魅力的な職場環境を構築することが重要です。このようなリスクを避けるためには、優れた労働環境や適正な賃金・福利厚生が重要となります。

職場環境の具体的な施策

- 住居の無償または低額提供:月額3~5万円の住居費補助により、年間36~60万円の実質的な収入増加効果

- 昇進・昇格制度の明確化:3年間での段階的な昇進パスを示し、将来性をアピール

- 技能習得支援:資格取得費用の会社負担(年間5~10万円)

- 母国との往復航空券支援:年1回の帰国費用補助(10~15万円)

同じ国籍の先輩社員による効果的な指導体制構築

言語・文化の壁を解消する最も効果的な方法は、同じ国籍の先輩外国人材による指導体制です。

例えば、今ミャンマー人の特定技能外国人を受け入れ、約3年後育成就労制度が施行されたら、同じミャンマー人の育成就労を受け入れるのはいかがでしょうか。

母国が同じ先輩がいる環境であれば、言語や文化の違いもよく理解でき、業務においても生活においても意思の疎通がスムーズで良き相談相手になってくれることでしょう。

メンター制度の構築例

- 特定技能外国人が育成就労外国人の指導を担当

- 月1回の定期面談実施

- 生活面・業務面の両方をサポート

- メンター手当:月額1~2万円

特定技能外国人による

メンター制度の概要

指導担当 (メンター)

特定技能外国人

指導対象 (メンティー)

育成就労外国人

月1回の定期面談

業務の進捗や悩みを

定期的にヒアリング

生活・業務のサポート

日本の生活習慣や

仕事の進め方を指導

💰 メンター手当

月額 1~2万円

この制度により、新規受け入れ外国人材の定着率が約20~30%向上するとの事例報告があります。

段階的な責任付与と明確なキャリアパスによる定着率向上

外国人材のモチベーション維持には、成長実感と将来への希望が重要です。

育成就労では、3年間の在留期間を経て特定技能への移行を前提としているため、明確なキャリアパスを示すことで定着率を向上させることができます。

◇キャリアパス例◇

- 1年目:基本業務習得(時給950円~)

- 2年目:応用業務・後輩指導(時給1,050円~)

- 3年目:チームリーダー候補(時給1,150円~)

- 特定技能移行後:主任候補(時給1,300円~)

定期的な評価と昇給を実施することで、転職意向を大幅に抑制できます。

転職リスクを最小化する労働環境づくり

育成就労制度最大のリスクである転職問題に対し、予防的な対策を講じることが重要です。

地域相場を上回る適正な賃金設定

転職の主要因である賃金格差を解消するため、地域相場+10~15%の賃金設定を検討します。

賃金設定の具体例

- 地域最低賃金900円 → 自社設定1,000円

- 追加コスト:月額約1.6万円

- 年間追加コスト:約20万円

- 転職による損失回避効果:200~300万円

この投資により、転職リスクを大幅に軽減できます。

住居提供や生活支援を含む福利厚生の充実

外国人材の生活安定は、職場定着の重要な要因です。

充実すべき福利厚生

定期的な面談とフォローアップ体制

問題の早期発見・解決により、深刻化を防ぎます。

「できない」「わからない」が上司や経営者にうまく伝えられない、同僚との関係性がうまくいかず職場内で孤立してしまい、弱音を吐くこともできない状況を防ぐため、定期的な面談体制が重要です。

面談では、業務面・生活面・人間関係の全般をチェックし、問題の兆候を早期に察知します。

職場内コミュニケーション改善施策

言語の壁による孤立感を防ぐため、積極的なコミュニケーション施策を実施します。

- やさしい日本語研修⇒日本人職員向け(年1回)

- 多言語表示の推進⇒安全標識・業務マニュアル

- 文化理解研修⇒相互理解の促進

- 歓送迎会・懇親会⇒月1回の交流機会

中小企業が検討すべき代替案

育成就労制度のデメリットが大きい場合、以下の代替案を検討することが現実的です。

特定技能外国人の優先的な検討理由

多くの中小企業にとって、特定技能制度の方が実用的な選択肢となります。

特定技能であれば日本語水準はN4レベル以上と比較的高く、しかも技能試験をクリアした外国人のみを受け入れることができ、即戦力として活躍してくれることが期待できるからです。

登録支援機関への外部委託活用メリット

特定技能制度では、日本での生活におけるサポートや日本語学習のサポートなどの支援活動が受け入れ企業に義務付けられていますが、これらは外部の登録支援機関に委託することで、自社の職員の業務を圧迫することなく行うことができます。

委託によるメリットはこちらです。

- 専門的な支援サービス(月額3~5万円)

- 自社の事務負担大幅軽減

- トラブル時の専門的対応

- 在留資格更新等の手続き代行

月額5万円の委託費用は、自社で支援を行う場合の人件費(月額15~20万円相当)と比較して大幅なコスト削減となります。

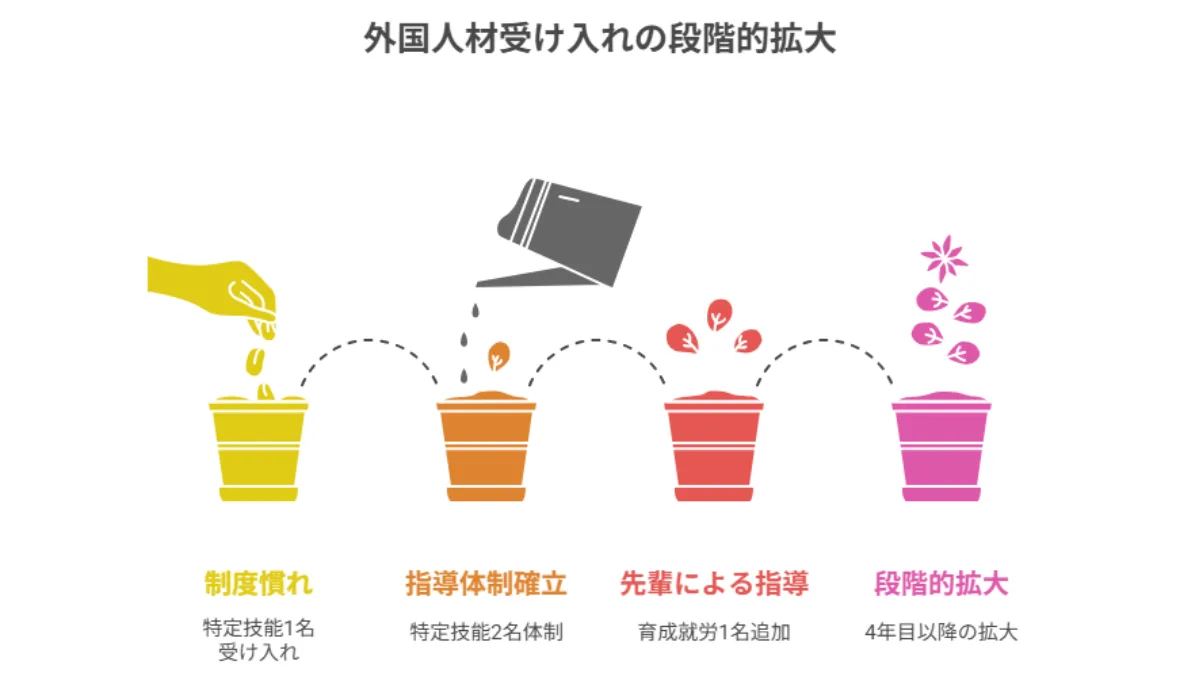

段階的な受け入れ拡大戦略

いきなり多数の外国人材を受け入れるのではなく、段階的に拡大することでリスクを最小化します。

推奨スケジュール

- 1年目:特定技能1名受け入れ(制度慣れ)

- 2年目:特定技能2名体制(指導体制確立)

- 3年目:育成就労1名追加(先輩外国人材による指導)

- 4年目以降:段階的拡大

この戦略により、失敗リスクを最小化しながら外国人材活用のノウハウを蓄積できます。

結果的に外国人が働きやすい環境を提供することができるため、転職や帰国をせずにそのまま特定技能1号、特定技能2号と移行して、企業に定着してくれる人材を確保することができるのです。

5.育成就労制度と特定技能制度の使い分け指針

即戦力が必要なら特定技能制度を選ぶべき明確な理由

多くの中小企業にとって、人手不足の解消が急務である場合、特定技能制度が現実的な選択肢となります。

育成就労は特定技能の代わりになるのかという問題に対し、実際には、育成就労と特定技能では受け入れの条件が大きく異なるため、「特定技能を考えていたがこれからは育成就労でいいじゃないか」と考えるのは危険です。

特定技能外国人に求められるN4レベルは、育成就労のN5レベルと比較して実用性に大きな差があります。

特定技能外国人として来日するには、日本語能力検定N4以上に合格する日本語能力が求められます。さらに、特定技能評価試験にも合格しなければなりません。

一方で、育成就労では、日本語能力検定N5以上合格が条件となります。技能評価試験はありません。

従来の技能実習では、職種「介護」以外は日本語能力の条件がなかったため、今回N5以上という要件がついたことで「日本語ができる外国人が雇用できる!」と期待してしまう方もいらっしゃるかと思います。

しかしこの要件は、即戦力が期待できる特定技能とは、大きな差があるのです。

技能試験合格による専門性の保証

特定技能外国人は、各分野の技能試験に合格した人材です。これにより以下のメリットがあります。

技能試験により保証されていることとは?

- 業界特有の基本知識の習得済み

- 安全管理の基本理解

- 基本的な作業手順の把握

- 品質管理の基礎知識

このように特定技能は、即戦力として活躍することができる外国人を受け入れることができるのです。

登録支援機関による充実したサポート体制

特定技能制度では、登録支援機関への委託により専門的なサポートを受けられます。そのため、外国語が堪能な職員や専任のトレーナーを配置できない中小企業でも、雇用しやすいのです。

◇登録支援機関のサービス内容◇

- 生活オリエンテーション

- 住居確保支援

- 日本語学習支援

- 定期面談・相談対応

- 在留資格更新手続き

月額3~5万円の委託費用で、これらの専門的サポートを受けられるため、中小企業でも安心して外国人材を受け入れられます。

実際に、特定技能外国人を受け入れた中小企業の経営者の方からは、「思った以上に早く戦力として活躍してくれているし、職場に溶け込んでいる」という声が多く聞かれます。

それでも育成就労制度を選ぶべき企業の条件

一定の条件を満たす企業であれば、育成就労制度も有効な選択肢となります。ただし、慎重な検討が必要です。

長期的な人材育成に十分な投資ができる企業

育成就労制度は3~5年の長期投資として捉える必要があります。

必要な投資額(1名あたり)

- 初期費用:100~150万円

- 年間育成費用:50~100万円

- 3年間総投資額:250~450万円

この投資に対するリターンを得るには、最低5年以上の雇用継続が前提となります。そのため、以下の条件を満たす企業に適しています。

- 年商3億円以上で財務基盤が安定している企業

- 人材投資予算が充分に確保されている企業

- 長期的な事業計画に基づく人材戦略がある企業

専任の教育担当者を配置できる人員的余裕

育成就労外国人の指導には、専任または準専任の担当者が必要です。

必要な人員体制

- 専任教育担当者:1名(外国人材2~3名に対し)

- 通訳・翻訳対応者:1名(兼任可能)

- 生活支援担当者:1名(兼任可能)

従業員数50名以上で、上記の体制を無理なく構築できる企業が対象となります。

同業種での継続雇用を前提とした事業運営

育成就労制度は特定の産業分野での長期就労を前提としているため、事業の安定性が重要です。

適した企業の特徴とは

- 同一事業を10年以上継続

- 業績が安定しており事業縮小のリスクが低い

- 将来的な事業拡大計画がある

- 外国人材の雇用を長期的な競争力向上策として位置づけている

地域密着型で転職リスクが低い立地条件

転職リスクを最小化できる立地条件も重要な要素です。

◇有利な立地条件◇

- 同業他社が少ない地域

- 都市部からの距離があり通勤困難

- 地域コミュニティとの結びつきが強い

- 住居・生活環境を企業が充実させられる

制度選択の判断フローチャート

特定技能 vs 育成就労

制度選択フローチャート

人手不足の緊急度は?

教育投資予算は十分?

専任教育担当者を配置可能?

5年以上の雇用継続が可能?

この判断フローに従うことで、自社にとって最適な制度選択が可能となります。

多くの中小企業では、現実的には特定技能制度が適しているケースが多いと考えられます。

地方の中小企業が、無理なく外国人材を受け入れるには、まずは特定技能外国人を受け入れてみることをオススメします。

6.2027年施行前に企業が取るべき行動指針

育成就労制度は2027年施行を控えていますが、年間50~100万円の費用負担増加や転職リスクなど、多くの中小企業にとって現実的な活用は困難です。

人手不足の解消を急ぐ企業には、まず特定技能外国人の受け入れを検討することをお勧めします。

制度選択の判断は慎重に行い、自社の状況に応じた最適な外国人材活用戦略を構築することが重要です。早めの準備と専門家への相談で、失敗リスクを最小化しましょう。

外国人労働者教育を成功させる7つの実践的ポイントを、具体的な企業事例とともにもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。