近年、ネパール人技能実習生が注目を集めています。厚生労働省のデータによれば、ネパール人労働者は全外国人労働者の8.1%を占め、国籍別で4位にランクイン。

ベトナムや中国の採用競争が激化する中、ネパール人は「次の主力」として期待されています。

本記事では、ネパール人技能実習生の受け入れを成功させるために必要な情報を完全網羅してお届けします。

ネパール人の性格・文化・宗教の理解から、受け入れ手続きの全体像、定着率を高める具体的な5ステップまで、実践的に解説します。

- ネパール人技能実習生の特徴と性格 – 日本語習得が早い理由、7つの性格的特徴、宗教的配慮のポイント

- 受け入れ手続きの全体像 – 監理団体の選び方、申請の流れ、必要期間6-8ヶ月の具体的スケジュール

- 定着率を高める5ステップ – 配属後のフォロー方法、時間厳守の習慣化、トラブル予防の具体策

1.ネパール人技能実習生が今、注目される3つの理由

①日本での外国人労働者数の動向とネパール人の急増

日本における外国人労働者の構成が今、大きく変わろうとしています。

厚生労働省の最新データによれば、令和6年10月末時点でネパール人労働者は14万6,419人で全体の8.1%を占め、国籍別で4位という地位を確立しました。

これまで10年以上にわたり「中国・ベトナム・韓国・フィリピン・ブラジル」というトップ5の顔ぶれに変化はありませんでしたが、ネパール人の在留者数が急増しており、近い将来ブラジルを抜いてトップ5入りする可能性が高まっています。

参考元:厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況まとめ

特に注目すべきはネパール人留学生の急増です。

日本学生支援機構のデータによると、ネパール人留学生は2013年の3,188人から2023年には37,878人と約12倍に増加しました。

現在、ネパール人留学生の数はベトナムを上回り、中国に次ぐ2位となっています。ネパール人は確実に日本社会で身近な存在になりつつあります。

②人材獲得競争激化前のブルーオーシャン市場

ネパールは人口約3,000万人のうち約600万人以上が海外に出稼ぎに出ているという、出稼ぎが非常に盛んな国です。これは国民の約2割が海外で働いていることを意味します。

しかし、日本はネパール人の出稼ぎ先としてはまだ少数派です。

ネパール人の主な出稼ぎ先を見てみると、カタール、サウジアラビア、UAE、クウェートなどの湾岸諸国が上位を占めており、国境を接するインドとは自由に往来できるため、インドへの出稼ぎも非常に多くなっています。

在ネパール日本国大使館の「図説ネパール経済2023」によれば、日本への出稼ぎ労働者数は下位に位置しています。

それなのに、なぜ今、ネパール人の日本への出稼ぎが増え始めているのでしょうか?

その背景には、治安と教育環境への不安があります。湾岸諸国では労働者への事故や虐待などが多いことが国際的にも問題となっており、より安全で待遇の良い就労先を求めるネパール人が増えています。

日本は治安が良く、労働環境も整備されているため、「安心して働ける国」として選ばれ始めているのです。

つまり、現時点では日本でのネパール人採用はブルーオーシャン市場と言えます。

ベトナムや中国のように人材獲得競争が激化し、優秀な人材を確保するのが難しくなる前の今が、ネパール人技能実習生の受け入れを開始する絶好のタイミングなのです。

③ネパール人技能実習生を選ぶ企業が増えている背景

多くの企業がネパール人技能実習生に注目している理由は、大きく分けて3つあります。

①日本語習得スピードの速さ

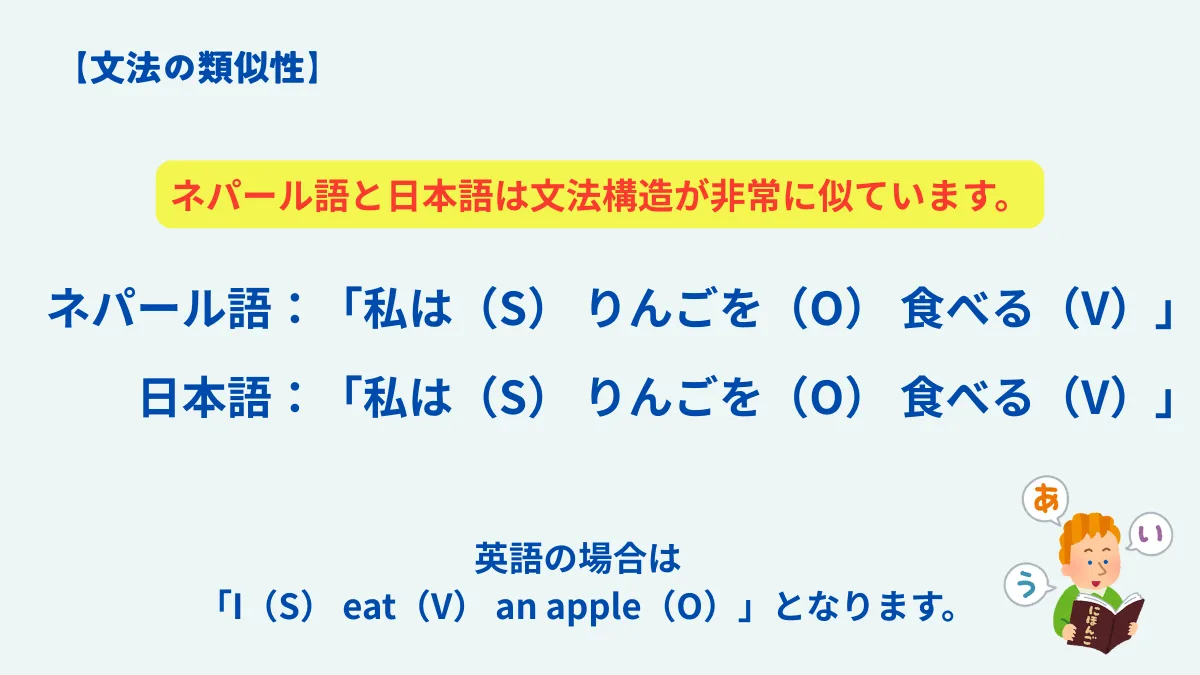

ネパール語と日本語は文法構造が非常に似ています。どちらも「主語-目的語-動詞」の語順(SOV型)を取り、「私は 仕事を したい」という並びになります。

これは英語の「I want to do work(私は したい 仕事を)」とは大きく異なります。

この語順の類似性により、ネパール人は日本語を直感的に理解しやすく、他国の技能実習生と比べて日本語の上達が早い傾向があります。

来日時点ではN4レベル(基本的な日本語を理解できる)程度でも、半年から1年で驚くほど上達するケースが多く報告されています。

さらに、ネパールは多民族国家で100以上の言語が存在するため、幼少期から語学学習に馴染みがあり、英語を習得しているネパール人も多いです。

このような多言語環境で育つことが、言語習得の柔軟性を高めているとも言われています。

②親日家が多く、日本への強い憧れ

ネパール人は、アジアの先進国である日本に対し、非常に強い憧れを抱いている人が多く、親日家として知られています。主な留学先はオーストラリアに次いで日本が第2位となっており、「日本で学びたい」「日本で働きたい」という意欲を持つ若者が豊富です。

③家族への仕送り目的による高い就労意欲

ネパールの最低賃金は1日で約1,100円程度と非常に低く、日本での収入はネパールの数倍から十数倍になります。

多くのネパール人技能実習生は家族への仕送りを目的として来日するため、「しっかりと稼ぐために真面目に仕事に取り組む」という強い意欲があります。

家族を養うという明確な目的があるため、残業や夜勤を率先して希望する勤勉な姿勢も見られます。

2.まず知っておくべきネパールの基本情報

ネパールという国:地理・人口・経済の概要

ネパール人技能実習生を受け入れる前に、ネパールという国の基本情報を理解しておくことは非常に重要です。

文化や宗教、経済状況を知ることで、適切な対応ができるようになります。

ネパールは南アジアに位置する内陸国です。基本データを以下の表にまとめました。

| 項目 | 内容 |

| 正式国名 | ネパール連邦民主共和国 |

| 面積 | 14.7万km²(北海道の約1.8倍) |

| 人口 | 約3,000万人 |

| 首都 | カトマンズ |

| 位置 | 北に中国、東西南をインドに囲まれた内陸国 |

| 地形 | 世界最高峰エベレスト(8,848m)を有する |

| 公用語 | ネパール語(100を超える言語が存在) |

| 識字率 | 約71% |

「若い国」ネパールの特徴

ネパールの最大の特徴は、中央年齢が約23歳という非常に若い国であることです。

人口の半分以上が若年層で、労働年齢人口が6割以上を占めています。これは日本とは対照的な人口構成で、高齢者は10%以下という若さです。

この若さがエネルギーと活力の源となっており、「外国に出て学びたい、働きたい」という意欲的な若者が多いのが特徴です。

技能実習生として来日するのも、こうした向上心を持つ若者たちです。

経済状況と出稼ぎ文化

ネパールの経済は発展途上で、主力産業は農業です。土地はあまり肥沃ではなく、資源にも恵まれていないため、国内で経済成長できる産業が限られています。

そのため、人口約3,000万人のうち約600万人以上が海外に出稼ぎに出ているという状況です。

これは国民の約2割が海外で働いていることを意味し、出稼ぎはネパール経済を支える重要な柱となっています。

家族を養うため、より良い生活を実現するため、海外で働いて外貨を稼ぐことが一般的な選択肢となっているのです。

ヒマラヤの国としての地理的特徴

ネパールと言えば、世界最高峰のエベレストやヒマラヤ山脈で有名です。南は平野部で気候も温暖ですが、北に行くほど標高が上がり、8,000m級の山々が連なります。

この起伏に富んだ地形により、地域によって気候や文化が大きく異なります。

山に囲まれた環境で育ったネパール人は、協調して生活するスタイルが身につき、トラブルを避ける控えめな性格が育まれてきたとも言われています。

ネパールの言語と宗教:雇用時に配慮すべきポイント

言語について

公用語はネパール語ですが、ネパールは多民族国家で約130もの民族集団が存在し、100を超える言語が使われています。

実は、ネパール語を母語とする民族は全体の半数程度に過ぎません。

このような多言語環境で育つため、ネパール人は幼少期から語学学習に馴染みがあり、抵抗意識がほとんどありません。

英語を話せる人が多いのも、こうした背景があります。日本人と比べても英語スキルが高い傾向にあり、コミュニケーションの選択肢が広いという利点があります。

宗教構成

ネパールの宗教構成は以下の通りです。

| 宗教 | 割合 |

| ヒンドゥー教 | 81.3% |

| 仏教 | 9.0% |

| イスラム教 | 4.4% |

| その他 | 5.3% |

約8割がヒンドゥー教徒であるため、受け入れ企業はヒンドゥー教への配慮が必要になります。

ただし、後述しますが、基本的なタブーさえ守れば、通常の職場環境で問題なく働けます。

ヒンドゥー教徒の主なタブーと対応方法

宗教構成はヒンドゥー教81%、仏教9%、イスラム教4%です。約8割がヒンドゥー教徒のため、以下の配慮が必要です。

受け入れ企業が知っておくべき重要なポイントを表にまとめました。

【ヒンドゥー教徒の主なタブーと対応】

| タブー | 対応方法 |

| 牛肉を食べない | 社員食堂で牛肉以外のメニューも用意、弁当持参を認める |

| 左手での食事NG | 食事マナーとして周知 |

| お祈り時間 | 1日1回10-15分、休憩室等に静かなスペース確保 |

| 年次祭りダサイン | 10月頃、2週間程度の帰国希望に柔軟対応 |

ネパールは多宗教共存社会で、宗教に対する寛容性が高いことも特徴です。

年次祭りダサイン(10月頃)への配慮

ダサインはネパール最大の祭りで、日本のお正月やお盆に相当する非常に重要な時期です。家族や親戚が実家に集まり、盛大に祝います。

ネパールでは毎年10月頃、ダサインという10日間続くお祭りが行われます。

ダサインは善が悪に勝ったことを祝う祭りで、ドゥルガという女神が水牛に変化した阿修羅の退治を祝うお祭りです。

この阿修羅退治に十日かかったことからネパール語の10からダサインと言われています。ダサインは 日本の正月と似ていて、首都カトマンズだけでなく、外国に出稼ぎに行っている人たちも家族の元に帰ります。

シャンティ国際ボランティア会「ネパール最大のお祭り「ダサイン」」

対応のポイント

- 2週間程度の帰国希望があることを想定しておく

- 計画的に有給休暇を取得できるよう事前に調整

- 複数のネパール人がいる場合は、時期をずらすことも検討

- 繁忙期と重なる場合は、数ヶ月前から相談を開始

- 帰国を認めることで、モチベーション維持と信頼関係構築につながる

宗教的配慮の重要性

タブーにあたる行為を強要することは、ハラスメントになります。宗教を尊重する姿勢を示すことで、技能実習生からの信頼を得られ、良好な関係を築くことができます。

一方で、過度な配慮は不要です。ヒンドゥー教は比較的柔軟な宗教で、お祈りは1日1回程度、服装の制限も特にありません。基本的なタブーを守れば、通常の職場環境で問題なく働けます。

多宗教共存の文化

ネパールはお釈迦様生誕の地「ルンビニ」を持つ国で、ヒンドゥー教と仏教が共存する社会です。宗教に対する対立や偏見が少なく、他者を尊重する寛容な精神が育まれています。

この寛容性は、日本社会にスムーズに適応できる大きな要因となっており、異なる文化や価値観を受け入れる柔軟性を持っています。

3.ネパール人技能実習生の特徴と性格を徹底解説

ネパール人と一緒に働く上で、彼らの性格的特徴や文化的背景を理解することは極めて重要です。

国民性を知ることで、適切なコミュニケーションが取れ、良好な関係を築くことができます。

日本語習得が早い理由:語順の類似性と強い学習意欲

ネパール人技能実習生の大きな強みの一つが、日本語の習得スピードの速さです。なぜネパール人は日本語を早く覚えられるのでしょうか?その理由を詳しく見ていきましょう。

言語構造の驚くべき類似性

ネパール語と日本語は、文法や文章の構造が非常に似ています。どちらも「主語-目的語-動詞」の語順(SOV型)を取ります。

母音と発音の相性

日本語の母音は「あいうえお」の5つですが、ネパール語の母音はこれより多いため、ネパール人にとって日本語の発音は比較的容易です。

逆に日本人が苦手とする英語の発音よりも、ネパール人にとって日本語の発音は習得しやすいと言えます。

日本への強い憧れが学習意欲を高める

ネパール人は、アジアの先進国である日本に対し、非常に強い憧れを抱いている人が多く、親日家で熱心に日本語を勉強します。

「日本で働ける」という喜びが、困難な日本語学習のモチベーションを支えています。

技能実習生として内定をもらってからは、送出機関で数ヶ月間、日本語を本格的に学び、来日時にはN4レベル(基本的な日本語を理解できる)程度の能力を身につけて入国します。

来日後も仕事を通じて実践的な日本語を学び、半年から1年でN3レベル(日常的な場面で使われる日本語をある程度理解できる)に到達するケースも多く、急速に上達していきます。

ネパール人に多く見られる7つの性格的特徴

ネパール人の性格は個人によって異なりますが、国民性として共通する特徴があります。一般的に言われているネパール人の性格を7つ、詳しくご紹介します。

①控えめで協調性が高い

ネパール人は日本人と同じように控えめな性格の人が多いです。これには言語と地理的要因が関係しています。

前述の通り、ネパール語と日本語は語順が同じで、控えめな言い回しになる言語構造です。さらに、ネパールは山に囲まれ、土地はあまり肥沃ではなく、資源にも恵まれていません。

そのため、資源の取り合いをする場面があまりなく、より協調して生活していくスタイルが身につき、トラブルを避ける控えめな性格が育まれてきました。

この協調性の高さは、日本の職場文化と非常に相性が良く、チームワークを重視する企業にとって大きなメリットとなります。「和を以て貴しとなす」という日本の価値観と共通するものがあるのです。

②素直で指導を受け入れやすい

日本への憧れが強く、日本での収入は母国での収入とは比較にならないほど多くもらえます。

家族を養う目的もあるため、しっかりと稼ぐために日本人が言うことは素直に聞く傾向があります。

技能実習生や特定技能の在留資格で来日するネパール人は、仕事を通じてスキルを身につけ、将来のキャリアにつなげたいという強い意欲を持っています。

そのため、指導に対して素直に耳を傾け、真面目に学ぼうとする姿勢が見られます。

③人懐っこく人間関係構築が得意

協調性があるので、人付き合いが上手です。人懐っこい性格でコミュニケーションを取れば、ネパール人の心をつかむことは難しくありません。

日常的に家族や親戚との結びつきを大切にする文化の中で育っているため、思いやりがあり、職場でも良好な人間関係を築きやすい傾向があります。

日本人社員が気さくに話しかければ、笑顔で応じ、すぐに打ち解けることができます。

④家族を大切にする強い絆

ネパールは家族の結びつきが非常に強い国です。親戚まで含めて家族と考え、いとこを兄弟と呼ぶほどその範囲が広いのが特徴です。

多くのネパール人は家族への仕送りのために出稼ぎをしており、どれだけ仕送りができるかが重要になるため、給与額というより可処分所得(手取り額)を重視します。そのため、家賃補助や寮の提供があると非常に喜ばれます。

ただし、家族の都合で仕事を休んだり残業を断ったりというケースもあり得ますので、家族優先の価値観を理解しておく必要があります。

⑤年上や上司を敬う文化

ネパールには年上の人を敬う文化があります。同じように年功序列の文化がある日本で就労するのに非常に相性が良いです。

上下関係や年長者への敬意を自然と表現できる点は、日本の職場文化と非常に親和性があり、介護や接客などのサービス業では特にその力が発揮されます。

年配の利用者様に対して丁寧に接することができ、「礼儀正しい」と評価されることが多いです。

⑥時間にルーズな傾向

ネパールは土地が肥沃ではなく、資源が豊富でないことから、資源の取り合いをする場面があまりありません。

同じような土地柄の日本とは異なり、大きな経済発展をしてきていないため、のんびりしていても特別に損をするということがなく、全体としてのんびりとした国民性になっています。

発展途上国では計画通りに進めたり期限を守ったりする意識が希薄です。

政治の事情や戦争・内紛、交通網の問題で計画が白紙になることも多々あり、その場その場で臨機応変に対応することが常です。

そのため、予定や時間を守るという意識はそこまで高くありません。

このことから、時間にもルーズで約束に遅れてくるのは当たり前というケースがあります。悪気があるわけではなく、あくまで文化的な違いです。

ネパール人を含む開発途上国では、時間や期限を守る意識が日本ほど強くありません。政治的な問題や交通事情、戦争・紛争などで計画が白紙になることが多く、その場で柔軟に対応する文化が根付いています。こうした背景から、時間に対しておおらかな「ネパリタイム」という言葉も存在します。

引用元:リクルートから活躍へ、アジア人情報メディア「ネパール人と日本人の時間感覚の違い」

⑦大雑把で楽観的

貸したものが返ってこないことがよくあったり、物の扱いや計算も大雑把であるため、物は大切にし、計算も正確にするよう言い聞かせることも必要です。

ただし、この楽観的な性格は、小さいことにくよくよしないという意味ではプラスの要素とも言えます。

ストレスに強く、困難な状況でも前向きに取り組める姿勢は、職場に明るい雰囲気をもたらします。失敗してもくよくよせず、「次は頑張ります!」と前を向けるメンタルの強さがあります。

受け入れ企業が理解すべき注意点

ネパール人技能実習生を受け入れる際、企業が特に注意すべきポイントをまとめます。

面接時の確認が重要

ネパール人は日本語の上達が早い方ですが、日本語を本格的に学ぶのは技能実習生として内定をもらってからになります。

楽観的で「なんとかなる」という考え方で、最低限の到達度までしか勉強しない人もいるため、面接では来日後も頑張れる人かどうかを確認する必要があるでしょう。

具体的には、以下を確認します。

- なぜ日本で働きたいのか(明確な動機があるか)

- 家族は来日を応援しているか(家族のサポートがあるか)

- 日本語学習を継続する意思があるか(向上心があるか)

- 5年間働く意欲があるか(長期的な視点を持っているか)

- 帰国後のキャリアプラン(学んだ技能を活かす明確なビジョンがあるか)

これらの質問を通じて、単に「日本で稼ぎたい」だけでなく、「技能を学び、成長したい」という意欲があるかを見極めることが重要です。

文化的特性への対応

技能実習生を受け入れる企業、特に直接指導に当たる担当者は、ネパール人に関するこれらの情報を把握し、指導していく必要があります。

- 時間感覚の違い⇒繰り返し教育し、習慣化させる。スマホのアラーム設定など仕組み化も有効

- 大雑把さへの対応⇒具体的な基準を示し、お手本を見せる。「だいたい」ではなく「このくらい」と明確に

- 宗教的配慮⇒ヒンドゥー教のタブー(牛肉、左手使用等)を尊重する

成功の鍵はコミュニケーション

ネパール人の特性を活かし、コミュニケーションを普段から取って、お互いの国の文化を尊重して相手を気遣いながら歩み寄っていけば、スムーズにより良い関係を築いていけることでしょう。

重要なのは、彼らの「素直で協調性が高い」という強みを活かすこと。こちらがしっかりと向き合い、丁寧に指導すれば、必ず応えてくれます。

文化の違いを「問題」ではなく「個性」として受け止め、双方が学び合う姿勢が大切です。

適切な理解なしに採用すると文化的摩擦や宗教的トラブルが発生し、優秀な人材を失う可能性があります。

企業が知るべきネパール人採用を成功させるための特徴や注意点をもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事もおすすです。

4.技能実習制度の基本知識:受け入れ前に理解すべきこと

技能実習制度とは:目的と基本の仕組み

ネパール人技能実習生を受け入れるには、技能実習制度そのものを正しく理解することが不可欠です。制度の目的、仕組み、要件を把握しておきましょう。

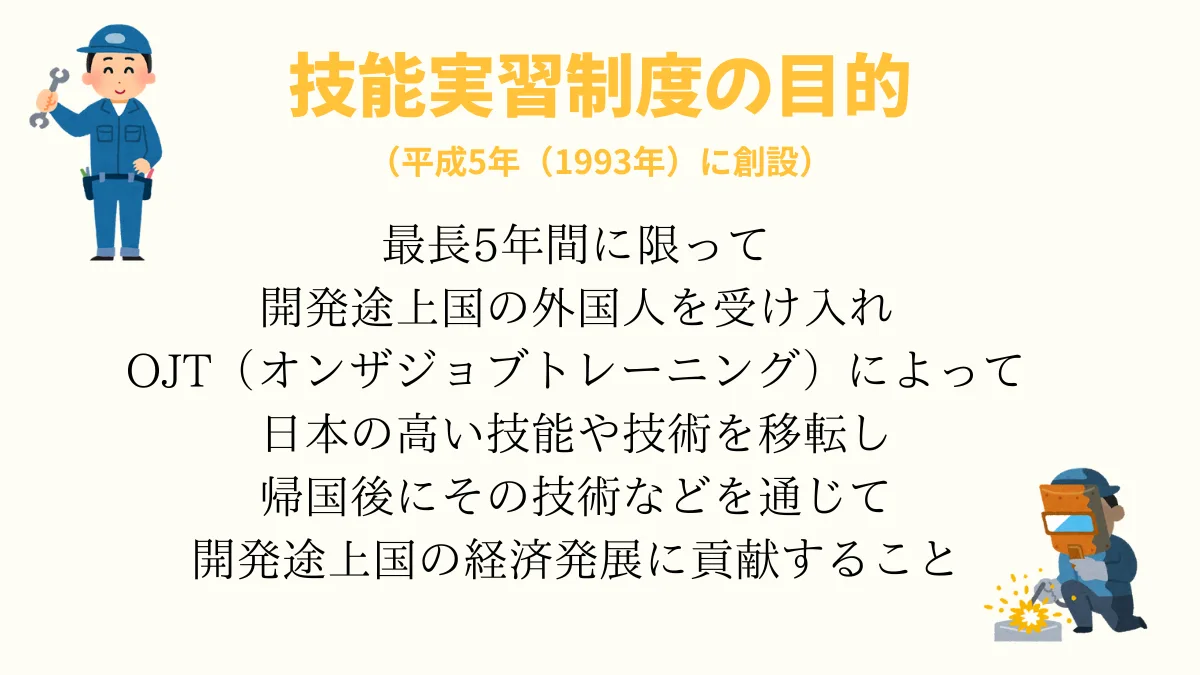

制度の目的:国際貢献が第一

技能実習制度は、開発途上国支援の国際貢献の一環として平成5年(1993年)に創設されました。

開発途上国には、経済発展・産業振興の担い手となる人材の育成を行うために、先進国の進んだ技能・技術・知識を修得させようとするニーズがあります。

日本では、このニーズに応えるため、諸外国の青壮年労働者を一定期間産業界に受け入れて、産業上の技能等を修得してもらう仕組みを作りました。

重要なポイント

労働力を補うための制度ではないことを十分にご理解ください。あくまで技能移転による国際貢献が目的であり、受け入れ企業は技能を伝える役割を果たす必要があります。この理念を忘れず、「教育する」という姿勢で臨むことが重要です。

雇用関係と法的保護

技能実習生を受け入れる際は、労働者として雇用契約を結ぶため、日本人を雇用する場合と同じく、受入れ企業は社会保険や労働保険に加入させる義務があります。

最低賃金や労働時間などの労働基準法も当然適用されます。

2017年11月に技能実習法が施行され、技能実習生の法的保護がより強化されました。

不当な扱いや人権侵害があった場合は、外国人技能実習機構(OTIT)や労働基準監督署が介入し、企業は厳しい処分を受けます。

令和元年(2019年)3月末時点で、日本全国に36万人以上の技能実習生が在留しており、日本の産業を支える重要な存在となっています。

技能実習1号・2号・3号の違いと流れ

技能実習は、技能等の修得段階に応じて「1号」「2号」「3号」の3つに区分されます。それぞれの特徴を理解しておきましょう。

| 区分 | 在留期間 | 内容 | 移行条件 |

| 1号 | 1年 | 技能等を修得(入国後1ヶ月講習) | – |

| 2号 | 2年 | 技能等に習熟 | 技能検定基礎2級等合格 |

| 3号 | 2年 | 技能等に熟達 | 技能検定3級合格+優良認定 |

1号は入国後約1ヶ月の講習(日本語、生活知識、法的保護等)を受け、その後実習開始。2号への移行には技能検定試験合格が必要。3号は優良な監理団体・実習実施者のみ実施可能で、2号終了後1ヶ月以上の一時帰国が必須です。

技能実習の流れ

受け入れ方式:団体監理型と企業単独型の違い

技能実習生の受け入れには2つの方式があり、それぞれ特徴が異なります。

団体監理型(98.3%がこの方式)- 中小企業向け

事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式です。

2023年末時点で団体監理型の受入れが98.3%を占めており、ほとんどの企業がこの方式を選択しています。

団体監理型のメリット

・監理団体が受け入れ手続きをサポート(書類作成、申請代行等)

・送出機関との連携を代行してくれる

・定期的な監査・訪問指導で適正な実習をサポート

・トラブル時の相談・対応が可能(24時間対応の監理団体も)

・通訳スタッフのサポート(ネパール語対応)

・検定試験のサポート

企業単独型(1.7%)- 大企業向け

日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式です。

企業単独型のメリット

・監理費用が不要

・既存の関係がある人材を受け入れられる

・企業の裁量で進められる

・長期的な人材育成が可能

初めての受け入れなら団体監理型が安心

中小企業が初めて技能実習生を受け入れる場合は、圧倒的に団体監理型が推奨されます。

経験豊富な監理団体のサポートを受けることで、複雑な手続きもスムーズに進められ、トラブル時の対応も安心です。

受け入れ可能な職種と業種【2026年最新】

技能実習生を受け入れられる職種は法令で定められています。自社の業務が対象職種に該当するか、事前に確認が必要です。

【2026年時点の対象職種】

- 1号・2号対象: 91職種168作業

- 3号移行対象: 77職種144作業

主要な分野と職種、受け入れ実績は以下の通りです。

| 分野 | 主な職種例 | 受け入れ実績(2021年) |

|---|---|---|

| 農業関係 | 耕種農業、畜産農業 | – |

| 漁業関係 | 漁船漁業、養殖業 | – |

| 建設関係 | 建築大工、とび、鉄筋施工、型枠施工、配管、内装仕上げ等 | 20.8% |

| 食品製造関係 | 缶詰製造、食鳥処理、加熱性水産加工、非加熱性水産加工、パン製造等 | 19.5% |

| 繊維衣服関係 | 紡績、織布、染色、婦人子供服製造、ニット製品製造等 | – |

| 機械・金属関係 | 鋳造、鍛造、機械加工、金属プレス加工、溶接、工場板金等 | – |

| その他 | 家具製作、印刷、製本、プラスチック成形、塗装、介護等 | 26.7% |

2021年の技能実習計画の認定件数では、「その他」が26.7%で最多、次いで「建設関係」が20.8%、「食品製造関係」が19.5%となっています。

最新の職種リストは必ず確認を

対象職種は随時更新されますので、受け入れを検討する際は、厚生労働省や外国人技能実習機構(OTIT)のウェブサイトで最新の「技能実習制度 移行対象職種・作業一覧」を確認してください。

自社の業務が該当するか不明な場合は、監理団体に相談することをお勧めします。

受け入れ人数の上限と優良基準適合者

実習実施者が一度に受け入れられる技能実習生数には上限があり、常勤職員数や技能実習生の区分、優良基準適合者か否かによって変わります。

【団体監理型の受け入れ人数枠】

| 実習実施者の常勤職員総数 | 基本人数枠 | 優良基準適合者 |

|---|---|---|

| 301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 | 常勤職員総数の10分の1 |

| 201人~300人 | 15人 | 30人 |

| 101人~200人 | 10人 | 20人 |

| 51人~100人 | 6人 | 12人 |

| 41人~50人 | 5人 | 10人 |

| 31人~40人 | 4人 | 8人 |

| 30人以下 | 3人 | 6人 |

例えば、常勤職員が25名の企業の場合、基本人数枠は3人ですが、優良基準適合者に認定されれば6人まで受け入れ可能になります。

優良基準適合者とは

優良基準適合者とは、技能実習の実施状況が良好な監理団体・実習実施者のことです。

以下の項目を点数化し、一定以上の点数(実習実施者の場合は120点中6割以上の72点)を獲得すると認定されます。

優良認定を目指すことで、より多くの技能実習生を受け入れられ、長期的な関係を築くことができます。真摯に技能実習に取り組む企業にとっては、大きなメリットとなります。

2027年施行予定:育成就労制度への移行

技能実習制度は、2027年を目安に育成就労制度へ移行することが決定しています。

この変更は、技能実習制度の課題を解決し、外国人にとってより働きやすい制度にすることを目的としています。

【育成就労制度の主な変更点】

| 項目 | 現行(技能実習) | 新制度(育成就労) |

|---|---|---|

| 目的 | 国際貢献 | 特定技能1号の育成・確保 |

| 転籍 | 原則不可 | 一定条件下で可能(やむを得ない場合+1年経過後等) |

| キャリアパス | 不明確 | 特定技能への移行を明確化 |

| 監理・支援 | 監理団体 | 育成就労機関(登録制) |

注意: 2026年現在は技能実習制度が継続中です。育成就労制度の詳細は、施行が近づくにつれて明らかになりますので、最新情報を確認することが重要です。現時点で受け入れを検討している企業は、現行の技能実習制度に基づいて進めてください。

制度移行に向けて、監理団体や行政からの情報に注視し、必要な準備を進めておくことをお勧めします。

技能実習生制度の基本から受け入れ費用、リスク対策、制度変更への対応まで、企業が知っておくべき重要ポイントをもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。

5.ネパール人技能実習生 受け入れ成功の5ステップ

ネパール人技能実習生の受け入れを成功させるには、計画的かつ段階的なアプローチが必要です。

ここでは、受け入れ準備から定着まで、成功のための5つのステップを詳しく解説します。

【ステップ1】受け入れ計画の策定と監理団体の選定

所要期間:1-2ヶ月

まず最初に行うべきは、受け入れ計画を立て、信頼できる監理団体を見つけることです。この段階が成功の土台となります。

①受け入れ計画を立てる

以下の項目を社内で検討し、明確にしましょう。

②監理団体の選定(最重要ポイント)

監理団体を選ぶときは、以下のポイントを参考にして選ぶことが重要です。

✅ ネパール人の受け入れ実績が豊富

✅ 監理体制が充実している

✅ 費用に透明性がある

✅ 送出機関との関係が良好

✅ 実際の受け入れ企業の評価が高い

複数の監理団体を比較することが重要です。最低でも3社程度から話を聞き、比較検討することをお勧めします。

③送出機関の確認

✅ ネパール政府の認定を受けているか

✅ 日本語教育の質(N4レベル以上を目指しているか、講師の質は)

✅ 健康診断の実施体制(信頼できる医療機関か)

✅ 来日前教育の内容(日本の文化・習慣、技能実習制度の理解)

④組合への加入手続き

監理団体を選定したら、組合員として加入します。出資金の払込(5-10万円程度)や 加入申込書の提出など準備に備えましょう。

【ステップ2】現地面接と候補者の選考

所要期間:1-2ヶ月

監理団体に以下の書類を提出します。

必要書類

- 会社案内(業務内容がわかるパンフレット等)

- 職場の写真(作業風景、休憩室、更衣室、トイレ等、実際の雰囲気がわかるもの)

- 宿舎の写真と概要(間取り図、外観、内観、設備、周辺環境)

- 雇用条件書(給与、労働時間、休日、残業、各種手当等を明記)

- 技能実習計画の概要(どのような技能を教えるか)

監理団体が送出機関に正式な募集依頼を行い、候補者は求人数の2-3倍になるように選抜されます。例えば2名採用したい場合、4-6名の候補者が面接に来ます。

面接で確認すべきポイントは5つです。

面接方法はオンライン(渡航費不要、短期間)と現地面接(候補者を直接確認)があります。

最近はコロナ禍の影響もありオンライン面接が一般的になっていますが、可能であれば現地面接を強くお勧めします。候補者の人となりをより深く理解でき、送出機関の教育環境も直接確認できます。

また、「わざわざ会いに来てくれた」という事実が、候補者のモチベーションを大きく高めます。採用決定後、監理団体が母国語併記の雇用条件書を作成します。給与は最低賃金以上、介護職は手取り13万円以上が目安です。

【採用決定と雇用契約】

面接後、採用を決定したら雇用条件書を作成します。監理団体が母国語(ネパール語)併記で作成をサポートしてくれます。

【ステップ3】技能実習計画の作成と各種申請手続き

所要期間:4-5ヶ月

採用が決定したら、いよいよ正式な申請手続きに入ります。この段階は監理団体が全面的にサポートしてくれますが、全体の流れを理解しておくことが重要です。

【申請の全体フロー】

交付申請

①技能実習計画認定申請(外国人技能実習機構へ)

申請時期: 実習開始予定日の4ヶ月前まで 審査期間: 1-2ヶ月

これが最も重要な申請です。技能実習計画とは、「どのような技能を、どのように教えるか」を詳細に記載した計画書です。

監理団体が事前に確認・指導を行ってくれるため、企業は必要書類を揃えることに集中できます。書類に不備があると審査が遅れるため、丁寧に準備することが重要です。

②在留資格認定証明書交付申請(出入国在留管理庁へ)

申請時期: 技能実習計画認定後、速やかに 審査期間: 2週間程度

必要書類

・技能実習計画認定通知書(①で取得したもの)

・雇用契約書

・技能実習生の履歴書・証明写真

・パスポート写し

・その他指定書類

審査が通ると「在留資格認定証明書」が交付されます。これは「この人を技能実習生として日本に入国させてもOK」という許可証のようなものです。この証明書を送出機関経由で技能実習生本人に送付します。

③査証申請

申請者: 技能実習生本人が現地で申請 審査期間: 1週間程度

必要書類

・在留資格認定証明書(②で取得したもの)

・パスポート

・査証申請書

・写真(規定サイズ)

・その他指定書類

④ネパール側の手続き(技能実習生が実施)

ネパールから日本へ特定技能や技能実習で来日する場合、ネパール政府が定める手続きがあります。

- 海外労働許可証(Foreign Employment Permit)の取得

- 海外労働保険への加入

- 海外労働者社会福祉基金(Migrant Worker’s Welfare Fund)への一定額の支払い

- オンラインでの申請手続き

これらは送出機関がサポートしますが、企業側も把握しておくとスムーズです。

⑤渡航準備

- 航空券の手配(監理団体が手配することが多い)

- 送出機関での最終教育(日本の生活習慣、技能実習制度の再確認)

- 健康診断の再確認

- 持ち物の準備(冬服、日用品等)

受け入れ希望時期から逆算して6-8ヶ月前には準備を開始する必要があります。余裕を持ったスケジュールを組むことが成功の鍵です。

【ステップ4】入国後の講習と受け入れ準備

所要期間:1ヶ月

技能実習生が入国したら、まず監理団体が実施する講習を受けます。この1ヶ月の間に、企業側も受け入れ準備を完了させます。

【入国後講習(監理団体が実施)】

団体監理型の場合、入国後約1ヶ月間(総時間の1/6以上)の講習が義務付けられています。

この講習期間中は雇用関係がないため、企業は給与を支払う必要はありませんが、監理団体に講習費(10-15万円程度)を支払います。

【住居(宿舎)の準備】

講習期間中に、宿舎の準備を完了させます。技能実習生が快適に生活できる環境を整えることが、定着率向上の鍵です。

法的要件

・寝室の広さ: 1人あたり4.5㎡(約3畳)以上

・生活に必要な設備: 寝具、冷暖房、キッチン、風呂、トイレ、洗濯機

・通勤距離: 徒歩または自転車圏内が望ましい(夜間通勤にも配慮)

・同時期入国者: 同一物件への居住が望ましい(孤立防止)

用意すべきものは、家具、家電調理器具、食器、などの日用品、またWi-Fiルーター、自転車などの生活に欠かせないものです。

【宗教的配慮】

ヒンドゥー教への配慮を具体的に準備します。

社員食堂に牛肉不使用メニュー、お祈りスペース(休憩室一角、マット用意)を準備します。

【社内受け入れ体制の整備】

社内体制整備では、技能実習指導員(5年以上経験者)・生活指導員の準備、日本人社員への説明会(文化・宗教・時間感覚の違いを共有、差別防止徹底)を行います。

技能実習指導員の準備

- 該当技能の5年以上の経験者を選任(法定要件)

- 指導マニュアルの作成(作業手順、安全注意点等)

- やさしい日本語での指導方法を学ぶ

- 実習生の目標設定と評価方法を準備

- 介護職の場合:介護福祉士資格者1名必須(実習生5名につき)

生活指導員の準備

- 日常生活全般のサポート担当を選任

- 困りごと相談の窓口となる

- 定期面談の実施準備(週1回、30分程度)

- 緊急連絡先リストの作成

- 病院、市役所への同行サポート

日本人社員への説明会開催も同時に行っていきましょう。

【ステップ5】配属後のフォローと定着支援

配属後の最初の1ヶ月が定着率を決める最も重要な時期です。その後も継続的なフォローが必要です。

①最初の1ヶ月が最重要(定着の鍵)

| タイミング | 実施内容 | 所要時間 | 確認ポイント |

|---|---|---|---|

| 毎日・朝 | 声かけ | 5分 | 「おはよう。調子はどう?」体調・表情を観察 |

| 毎日・業務後 | 振り返り | 10分 | 「今日の仕事はどうだった?」理解度チェック |

| 週1回 | 定期面談 | 30分 | 仕事・生活の悩み、健康状態、仕送り状況を確認 |

| 月1回 | 総合面談 | 60分 | 技能習得状況の評価、給与明細説明、目標再設定 |

最初の1ヶ月が定着の鍵です。毎日の声かけ(朝「調子はどう?」、業務後「今日の仕事はどうだった?」)、週1回の定期面談(30分、仕事・生活の悩み確認)を徹底します。

②時間厳守の習慣化トレーニング(3ヶ月で定着)

【段階的アプローチ】

| 段階 | 施策 | 具体例 |

|---|---|---|

| 第1段階 教育 | 日本の時間文化を説明 | ・時間厳守=信頼の基本 ・5分前行動の習慣 ・遅刻の影響を具体的に |

| 第2段階 仕組み化 | ツールで習慣づけ | ・スマホアラーム設定支援 ・前日スケジュール確認 ・カレンダーアプリ活用 |

| 第3段階 強化 | ポジティブ評価 | ・時間を守れたら褒める ・1週間遅刻なしで特別評価 ・改善を認める |

時間厳守トレーニングは、①入国時に日本では時間厳守が信頼の基本と教育、②スマホアラーム設定支援、③前日に翌日スケジュール確認、④時間を守れたら褒める、です。遅刻時は事前連絡徹底、理由を聞いて改善策を一緒に考えます。

③継続的なコミュニケーション

【やさしい日本語 7つのルール】

| ルール | ❌ 悪い例 | ❌ 悪い例 |

|---|---|---|

| 短く区切る | この作業が終わったら次はあっちの機械で部品を加工して | この作業を終わって → 次に、あの機械を使います → 部品を加工します |

| 難しい言葉を避ける | 適宜対応してください | 必要なときに、してください |

| 擬音語を使わない | ざっとやって、ぴったり合わせて | 大体やって、正確に合わせて |

| 二重否定を避ける | やらなくはない | やります |

| 受動態より能動態 | この書類は提出されることに | この書類を出してください |

| カタカナ語を減らす | このタスクをアサイン | この仕事をあなたに頼みます |

| ゆっくりはっきり | (早口で) | ゆっくり、口をはっきり開けて |

コミュニケーションはやさしい日本語(短く区切る、難しい言葉を避ける、ゆっくりはっきり話す)、ビジュアル活用(写真付き手順書、動画マニュアル)、理解度確認(「やって見せて」と実演させる)、翻訳ツール活用で円滑化します。

④日本語学習の継続支援

【社内・社外サポート体制】

| 支援内容 | 頻度 | 費用負担 | 効果 |

|---|---|---|---|

| 社内日本語教室 | 週1回30分 | 会社負担 | 業務用語の習得 |

| 日本語教材提供 | 随時 | 会社負担 | 自主学習促進 |

| 地域の日本語教室紹介 | – | 無料~低額 | 生活用語の習得 |

| JLPT受験支援 | 年2回 | 受験料会社負担 | モチベーション向上 |

| 合格報奨金 | 合格時 | N3:3万円<br>N2:5万円 | 学習意欲向上 |

日本語学習支援として、週1回30分の社内日本語教室、JLPT受験推奨(合格時報奨金)を実施します。

⑤2号・3号への移行準備

2号・3号移行準備では、技能検定試験のサポート(過去問提供、実技練習、受験費用負担)、キャリアパス提示(1号→2号→3号→特定技能の流れ)を行います。

(最長5年、合計で約10年滞在可能)

トラブル予防としては、定期コミュニケーション、給与明細の丁寧な説明、監理団体との連携がキーポイントになります。

もし問題が発生した場合は、①すぐに監理団体に連絡、②本人の話を聞く、③通訳を入れて意思疎通、④解決策を一緒に考える、⑤再発防止策を講じる、の5ステップで対応していきます。

この5つのステップを着実に実行することで、ネパール人技能実習生の受け入れを成功させ、長期的な定着を実現できます。

6.ネパール人技能実習生の受け入れ成功事例

実際にネパール人技能実習生の受け入れに成功している企業の事例をご紹介します。

どのような課題に直面し、どう乗り越えたのか、具体的な取り組みと成果を見ていきましょう。

成功事例① 製造業:定着率100%を実現

【企業プロフィール】

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 業種 | 金属加工業 |

| 所在地 | 愛知県 |

| 従業員数 | 50名 |

| ネパール人実習生 | 4名(2号実習中) |

過去の失敗経験⇒ベトナム人3名中2名が失踪

原因分析⇒コミュニケーション不足、給与明細の説明不足、孤立感、より高い賃金を求めて

【実施した5つの施策】

| 施策 | 具体的内容 | 効果 |

|---|---|---|

| ①週1回面談 | ・毎週金曜30分実施 ・仕事・生活の悩みをヒアリング ・監理団体通訳も月1回同席 | 小さな不満を早期発見<br>大きなトラブル防止 |

| ②給与の見える化 | ・給与明細説明会を毎月実施 ・控除項目をポスター掲示 ・仕送り可能額を明示 | 透明性確保<br>不信感の解消 |

| ③交流イベント | ・月1回の食事会(牛肉なし) ・ネパール料理パーティー ・休日のボウリング大会 | 日本人との距離が縮まる<br>職場の一体感向上 |

| ④宗教配慮 | ・社員食堂に牛肉不使用メニュー常設 ・お祈りスペース確保 ・ダサイン帰国を承認 | 信頼関係の構築<br>安心して働ける環境 |

| ⑤日本語支援 | ・週1回30分の日本語教室 ・JLPT N3合格で報奨金3万円 | 全員1年目でN3合格<br>コミュニケーション向上 |

成功事例② 建設業:言葉の壁を克服

【企業プロフィール】

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 業種 | 建設業(型枠施工) |

| 所在地 | 大阪府 |

| 従業員数 | 30名 |

| ネパール人実習生 | 3名(1号・2号) |

受け入れ前の課題

3つの大きな不安

- 専門用語が多く、日本語での指示が通じるか

- 安全面でのコミュニケーションが重要(事故リスク)

- 時間厳守が絶対条件(工程管理への影響)

【言葉の壁を乗り越えた4つの工夫】

| 施策 | 具体的ツール | 効果 |

|---|---|---|

| ①ビジュアル化 | ・写真付き作業手順書 ・多言語安全標識 ・動画マニュアル(スマホ確認) | 視覚的に理解 言葉なしで伝わる |

| ②指差しボード | ・基本動作をA3ボードに ・イラスト付き ・「型枠外す」「コンクリート打つ」等 | 指差しだけで指示可能 現場作業がスムーズ |

| ③安全教育強化 | ・入国後1週間の安全教育 ・緊急時の言葉を徹底 ・「危ない!」「止まれ!」 | 2年間で事故ゼロ |

| ④ペアリング | ・ベテラン職人とペア作業 ・見て覚えるOJT | 技能向上 信頼関係構築 |

成功事例③ 食品製造業:宗教的配慮を実践

【企業プロフィール】

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 業種 | 食品製造業(冷凍食品) |

| 所在地 | 北海道 |

| 従業員数 | 80名 |

| ネパール人実習生 | 6名(優良認定企業) |

受け入れ前の課題

宗教的配慮への4つの不安

- 製造ラインで牛肉を扱う商品がある

- どこまで配慮すべきか不明

- 社員食堂での対応

- お祈り時間の確保

【宗教的配慮の実践】

| 課題 | 実施した対応 | コスト |

|---|---|---|

| 製造ライン | ・牛肉ラインと他ラインを分離 ・ネパール人は魚介・鶏肉ラインに配置 ・本人の希望も確認 | ゼロ |

| 社員食堂 | ・牛肉使用の有無を明記 ・牛肉不使用メニュー毎日1品 ・チキンカレー、魚定食等 | ほぼゼロ(既存メニュー活用) |

| お祈りスペース | ・休憩室2畳スペース ・カーテンで仕切り ・マット・時計を用意 | 約5,000円 |

| ダサイン帰国 | ・2週間の有給承認 ・航空券予約サポート ・シフト調整 | ゼロ(有給消化) |

3社の成功事例から学ぶ共通点としては

①コミュニケーション最優先⇒週1回面談、毎日の声かけ

②文化・宗教を尊重⇒タブーを理解し配慮

③工夫で課題克服⇒ビジュアル活用、仕組み化

④素直な性格を活かす⇒しっかり向き合う姿勢

⑤長期的視点⇒キャリアパス提示

となります。

これらの成功事例が示すように、ネパール人技能実習生の受け入れは、正しいアプローチで必ず成功します。次はあなたの会社の番です。

7.ネパール人技能実習生で未来を共に創る

ネパール人技能実習生の受け入れ成功の鍵は、文化理解とコミュニケーションです。

時間にルーズ、大雑把といった特性は、根気強い教育で改善可能。宗教的配慮も基本的なタブーを守れば問題ありません。

素直で協調性が高い彼らの強みを活かし、しっかり向き合えば必ず応えてくれます。

人手不足の解決だけでなく、多文化共生という新たな価値を生み出すチャンスです。一歩を踏み出し、共に未来を創りましょう。