日本在留ミャンマー人は2023年末時点で86,546人と前年比53.9%の急増を記録。

企業の外国人採用において英語力への注目が高まる中、ミャンマー人の英語力はどのくらいなのでしょうか。

EF EPIランキング93位という数値の裏にある実態と、13年間の英語教育で培われた基礎力を徹底分析し、効果的な採用戦略を解説します。

・ミャンマー人の英語力レベルと国際的な位置づけ

・採用時の具体的な評価方法と業種別活用度

・「ミャングリッシュ」の特徴と効果的な採用戦略

1.ミャンマー人の英語力の実態

国際的な英語力ランキングでの位置づけ

国際的な英語力を測る最も信頼性の高い指標の一つが、EF Education First社が発表する「EF EPI(英語能力指数)」です。

2022年の最新データによると、ミャンマーは111か国中93位で「Very Low Proficiency(非常に低い習熟度)」と評価されています。

一方、日本は80位で「Low Proficiency(低い習熟度)」という結果でした。数値的には日本の方が上位ながら、両国とも改善の余地がある状況です。

ASEAN諸国内での相対的な位置を見ると、英語公用語国であるフィリピン(25位)やシンガポール(2位)には及ばないものの、ベトナム(66位)やインドネシア(81位)と同程度のレベルに位置しています。

実際の英語話者率について、Wikipedia等の資料によると、ミャンマー人で英語を話せるのは全人口の4.45%とされています。

これは「完全に流暢に話せる人」の割合を示しており、基本的な意思疎通が可能なレベルを含めると、この数値はさらに高くなると考えられます。

ミャンマー人の英語力レベルの実情

実際のミャンマー人の英語力は、日本の中学生レベル程度の日常会話が中心となります。しかし、これは全体平均であり、個人差や地域差が大きいのが特徴です。

都市部と地方の格差も顕著で、ヤンゴンやマンダレーなどの主要都市部では英語が比較的通じやすく、外国人観光客との接触機会が多いホテル、レストラン、空港などでは基本的な英語対応が可能です。

一方、地方部では英語使用機会が限られるため、都市部に比べて英語力は低い傾向にあります。

年齢層別の傾向では、若い世代ほど英語力が高くなっています。

特に20代から30代前半の層では、インターネットやSNSを通じた英語学習により、実用的な英語力を身につけている人材が増加しています。

教育背景による差も重要なポイントです。大学卒業者は高校卒業者と比べて明らかに高い英語力を持っており、特に英語で授業を受ける機会があった学部出身者は、ビジネスレベルの英語運用能力を有している場合があります。

職種別英語力の違いとしては、観光業、IT業界、国際貿易関連の業界で働いた経験がある人材は、実用的な英語力を身につけている傾向があります。

英語教育の背景と歴史

ミャンマー人の英語力を理解するには、歴史的な教育制度の変遷を知ることが重要です。

イギリス植民地時代(1948年まで)の影響は現在でも色濃く残っています。

約124年間のイギリス統治により、英語が行政・教育・商業の中心言語として機能していました。この期間に構築された教育システムが、現在の英語教育の基盤となっています。

ミャンマーは歴史的にイギリスの植民地時代があり、街の中心部ではイギリスの植民地時代の建物が今もそのまま残っています。イギリスの植民地時代の影響もあり、現在でも同じ東南アジア諸国と比較した場合に英語話者が多いように感じます。

実際に現地調査の間で英語を流暢に会話出来る人が6割、英語を理解出来る人が3割、1割がハロー程度の理解力でした。

引用元:RouteX「急激な経済成長が進むミャンマー、ヤンゴンのスタートアップ環境を現地調査!!」

現在のミャンマーでは、4歳(幼稚園)からの英語教育開始システムが確立されており、義務教育期間を通じて13年間の継続的な英語学習が行われています。

教育方法はイギリス式の文法中心型で、日本の英語教育と類似した特徴を持っています。

軍事政権時代の鎖国状態による実践機会の限定が、現在の英語力の特徴に大きく影響しています。

約50年間の軍事政権下では外国との交流が極めて制限されており、「学校で英語は学ぶが、実践する場がない」という状況が続きました。

民主化後の英語学習環境の変化により、状況は大きく改善されています。

2011年以降の民主化により外国企業の進出や観光業の発展が進み、英語を使用する機会が急速に拡大しています。

特に若年層では、オンライン英会話や英語学習アプリの活用により、実用的な英語力向上に取り組む人材が増加傾向にあります。

2.ミャンマー英語の特徴と「ミャングリッシュ」

発音・アクセントの特徴

ミャンマー人の英語は「ミャングリッシュ(Myanmar English)」と呼ばれ、ミャンマー語の音韻体系が強く影響しています。

R/L音の区別の困難さは最も特徴的な点の一つです。

「right」と「light」が同じように聞こえたり、「rice」と「lice」の区別が曖昧になったりします。これは日本人が抱える課題と同様ですが、文脈から判断することで十分に意思疎通が可能です。

語尾子音の省略も頻繁に見られます。「help」が「hel」、「work」が「wor」、「important」が「importan」のように聞こえることがあります。

ミャンマー語280音の影響による発音パターンは独特で、ミャンマー語は日本語の50音に対して280音という豊富な音韻を持つため、英語にはない微妙な音の変化が生じます。

しかし、これは逆に日本人には聞き取りやすい場合もあります。

また音の平坦化傾向により、英語特有のイントネーションが平坦になりがちです。ミャンマー語の声調の影響で抑揚が限定的になり、感情表現が控えめに聞こえることもあります。

文法・表現の特徴

ミャンマー語の文法構造が英語表現にも影響を与えており、独特のパターンが見られます。

時制・冠詞の簡略化

時制・冠詞の簡略化は最も顕著な特徴です。

標準英語では「I am going to the market」となるところが、ミャングリッシュでは「I go market」と簡略化されます。これはミャンマー語に英語のような複雑な時制システムがないことが原因です。

ミャンマー語SOV構造の影響により、英語でも同様の語順になることがあります。

ミャンマー語は日本語と同じ「主語-目的語-動詞」の語順のため、「I this book read」のような表現が生まれることがあります。

直訳的な表現パターンも特徴的で、ミャンマー語の直訳で「I very much like」のような表現が使われることがあります。

ミャンマー語は日本語と同じ「主語-目的語-動詞」の語順のため、「I this book read」のような表現が生まれることがあります。

「私が この本を 読む」

“I read this book”

“I this book read”

コミュニケーションスタイルの特色

ミャンマー人の英語コミュニケーションには、文化的背景に根ざした独特のスタイルがあります。

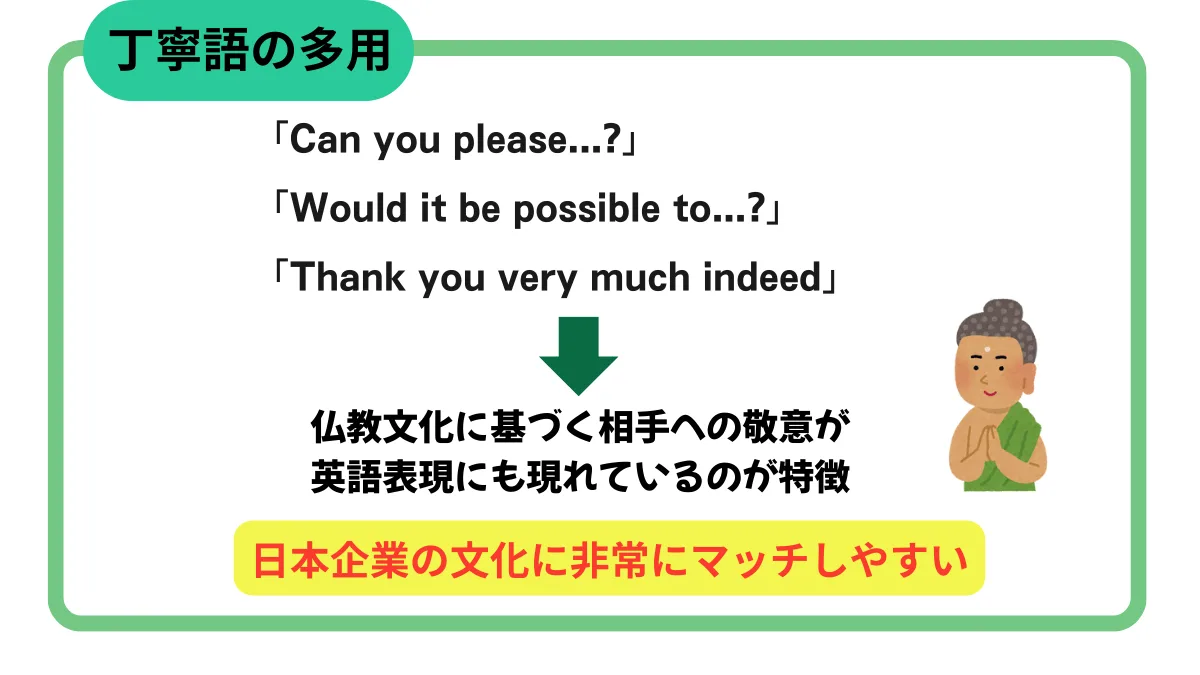

丁寧語の多用は最も特徴的な点です。

「Can you please…?」「Would it be possible to…?」「Thank you very much indeed」といった、仏教文化に基づく相手への敬意が英語表現にも現れます。

仏教文化に基づく相手への敬意が言葉遣いに反映されており、上司・先輩に対してはより丁寧な表現を使用し、年齢や立場を考慮した敬語的表現を用います。

これは日本企業の文化に非常にマッチしやすい特徴です。

また控えめで柔らかい表現傾向として、直接的な否定を避けて「Maybe not so good」といった曖昧な表現を好み、確信があっても「I’m not sure, but I think…」のように謙遜した表現を使用します。

少数民族間での英語使用の慣習により、135の民族が存在するミャンマーでは、異なる民族同士のコミュニケーションにも英語が使用されるため、多様性への対応力が高い傾向があります。

3.採用時の英語力評価ポイント

業種別英語力活用度

接客・サービス業:インバウンド対応での中程度活用

接客・サービス業では、外国人観光客の増加に伴い、英語対応能力の需要が高まっています。ミャンマー人の基本的な英語力は、チェックインやオーダー受付、施設案内などの基本業務に十分活用できます。

期待効果として、外国人観光客の満足度向上とスタッフの国際感覚醸成が挙げられます。ただし、地域特有の表現や専門用語については別途研修が必要です。

製造業:基本的なコミュニケーションレベル

製造業では、安全指示の理解、作業指示書の読解、品質管理用語の把握が重要です。

「Stop」「Danger」「Emergency」などの基本単語の理解や、簡単な英語マニュアルの読解、「Quality」「Check」「Report」といった実用的な用語の習得が求められます。

外資系企業との協業時の通訳サポートや、海外研修時の基礎力としても活用可能性があります。

IT・技術職:専門用語習得サポート必要

IT・技術職では、基礎英語力があるため専門用語の習得は比較的スムーズです。

プログラミング用語は3-6か月程度での習得が可能で、技術文書の基本的な読解力も保有しています。国際チームとの連携においても、段階的なレベル向上が期待できます。

介護・福祉:利用者との基本的対話レベル

介護・福祉分野では、ミャンマー人の仏教精神による「奉仕の心」と英語力の組み合わせが威力を発揮します。

基本的な介護用語の英語化は研修により対応可能で、国際結婚家庭での需要も増加傾向にあります。

【必要な研修・サポート体制】

介護や福祉での仕事をするために、必要な研修・サポート体制はこちらです。

専門用語の段階的習得

- 介護基本用語集(英語・日本語対照)

- 医療用語の優先順位付け学習

- 実践的なロールプレイング研修

緊急時対応の英語習得

- 「Call ambulance!」「Heart attack!」「Fell down!」の言葉

- 医師への症状説明の基本パターン

- 家族への緊急連絡用語

文化的配慮の研修

- 西欧系・アジア系利用者の文化的違い

- 宗教的配慮への理解

- 食事・生活習慣への対応

管理・事務職:メール・電話対応での活用可能性

管理・事務職では、基本的なビジネスメールの読み書きが可能です。電話対応は聞き取り能力に個人差がありますが、翻訳ツールとの併用により資料作成も十分対応可能です。

他国出身者との英語力比較

採用時の判断材料として、主要な外国人材出身国との英語力比較は重要です。

フィリピン人:より流暢(英語公用語国)

フィリピンは英語が公用語の一つであり、EF EPIでは578点と高いスコアを記録しています。即戦力性は高いものの、採用コストも相応に高くなる傾向があります。

ベトナム人:同程度(英語を話せない学生が大多数)

ベトナム人の英語力はミャンマー人と同程度のレベルで、勤勉さが特徴として挙げられます。両国とも基礎的な英語教育は受けているものの、実践機会には限りがあります。

インド・ネパール人:より高い(一定以上の英語力保有)

インド人(496点)、ネパール人(485点)ともに、ミャンマー人より高い英語力を持っています。特にインド人はビジネス英語に長けており、専門職向けの採用に適しています。

インドネシア人:同程度レベル

インドネシア人(446点)はミャンマー人と同程度の英語力を持ちますが、宗教的配慮(イスラム教)が必要な場合があります。

採用時の総合的選択基準として、ミャンマー人は英語力は中程度ながら、学習意欲が非常に高く、仏教文化により日本企業との親和性が高い特徴があります。

また、家族帯同意識が強く、定着率が高い傾向にあります。

英語力測定の実践的手法

面接での英語確認項目

【基本レベルチェック】

「Please introduce yourself briefly」「Why do you want to work in Japan?」「What are your hobbies and interests?」といった質問により、基本的なコミュニケーション能力を確認します。

【実務レベルチェック】

「How would you handle a customer complaint?」「Explain your previous work experience」「What would you do if you don’t understand instructions?」といったシチュエーション質問により、実際の業務対応能力を評価します。

実務シミュレーション手法

電話対応テストでは、基本的な電話取り次ぎ、簡単な予約受付、緊急時の報告能力を確認します。

メール対応テストでは、問い合わせへの返信作成、スケジュール調整メールの理解、報告書の基本項目記入能力を評価します。

TOEICスコア参考値(目安)

職種別の推奨スコアとして、接客・サービス業では400-500点、製造・技術職では350-450点、事務・管理職では450-550点、専門職では500-600点を目安とします。

ただし、TOEICスコアは参考程度に留め、実際のコミュニケーション能力を重視することが重要です。

電話・メール対応テスト

実際の業務を想定した電話対応や、簡単なメール作成テストを通じて、実用的な英語力を評価します。

顧客対応ロールプレイング

基礎対応レベルでは挨拶と基本案内、商品説明の要点伝達、簡単な質疑応答を確認します。

応用対応レベルでは、複雑な質問への対応、トラブル時の初期対応、他部署への適切な引き継ぎ能力を評価します。

ベトナム人の英語力についてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。

4.ミャンマー人採用のメリット・注意点

ミャンマー人の英語力を活用した採用を成功させるためには、メリットを最大化し、注意点を事前に把握しておくことが重要です。

英語力活用のメリット

EF EPIランキングでは93位と数値的には低めですが、実際の活用度では優位性があります。

幼稚園から高校卒業まで一貫した英語教育により13年間の継続学習による堅実な基礎、イギリス式教育の影響によるビジネス英語の基本構造理解、ASEAN域内では中程度の実用性を持っています。

読み書き能力の基礎は堅実で、継続的な学習習慣も身についています。

ミャンマー人 英語力活用のメリット一覧表

| カテゴリー | 具体的なメリット | 活用レベル | 期待効果 | 習得期間目安 |

|---|---|---|---|---|

| 基礎英語力 | 13年間の継続学習による文法理解 | ★★★☆☆ | 基本的な読み書き対応 | 即戦力 |

| イギリス式教育による語彙力 | ★★★☆☆ | ビジネス英語の基本理解 | 即戦力 | |

| 日本人より高い発音能力 | ★★☆☆☆ | 聞き取りやすい英語 | 1-2か月 | |

| 学習意欲 | 海外就職への強いモチベーション | ★★★★★ | 継続的なスキル向上 | 長期的 |

| 家族支援のための真剣な取り組み | ★★★★★ | 責任感ある学習姿勢 | 長期的 | |

| キャリア向上への積極性 | ★★★★☆ | 自発的な能力開発 | 3-6か月 | |

| 多言語適応力 | 135民族環境での言語切り替え経験 | ★★★★☆ | 柔軟なコミュニケーション | 1-3か月 |

| 異文化理解力 | ★★★★☆ | 多様な顧客への対応 | 2-4か月 | |

| 状況判断による表現調整 | ★★★☆☆ | 相手に応じた話し方 | 3-6か月 | |

| 文化的親和性 | 仏教文化による丁寧な表現 | ★★★★★ | 日本企業文化との適合 | 即戦力 |

| 相手への敬意を重視 | ★★★★★ | 顧客満足度向上 | 即戦力 | |

| 控えめで柔らかい話し方 | ★★★★☆ | 安心感のある対応 | 即戦力 |

採用時の注意点

「ミャングリッシュ」への理解と配慮

発音・アクセントの特徴への対応として、慣れるまでに1-2か月の期間を想定し、重要な指示は文書での確認も併用、お客様対応時は日本人スタッフのサポート体制を整備することが重要です。

文法簡略化への対策として、完璧な英語を求めず意思疎通を重視し、重要事項は確認・復唱で意思統一を図り、段階的な改善を前提とした長期的視点を持つことが必要です。

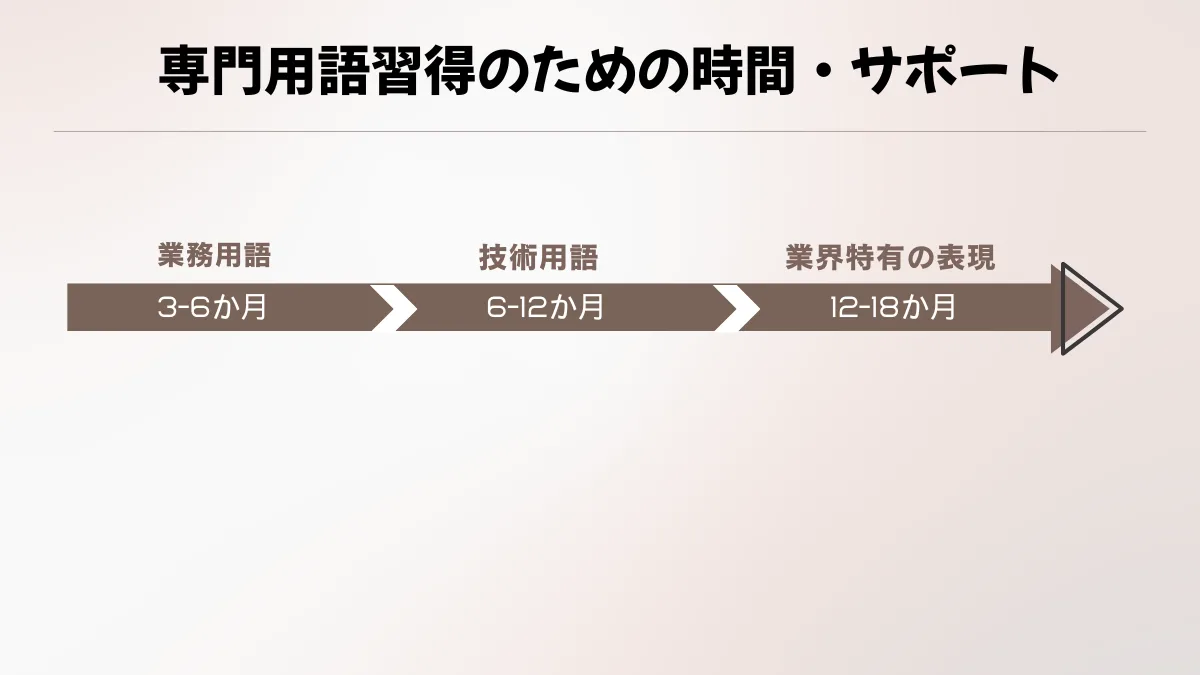

専門用語習得のための時間・サポート

基本的な業務用語は3-6か月、専門的な技術用語は6-12か月、業界特有の表現は12-18か月の習得期間を想定する必要があります。

効果的なサポート方法として、用語集の作成と定期的な復習、先輩社員による指導とフォローアップ、外部研修機関との連携が有効です。

発音・アクセント慣れの期間

管理者層への事前説明と理解促進、顧客対応時の段階的な責任拡大、定期的な発音矯正研修の実施といった社内での対策が重要です。

継続的な英語学習環境の提供

英語学習費用の会社負担、業務時間内での学習時間確保、英語使用機会の意図的な創出といった社内環境の整備が必要です。

また、オンライン英会話サービスとの契約、地域の英語学習コミュニティへの参加支援、TOEIC等の資格取得奨励制度といった外部リソースの活用も効果的です。

文化的背景の違いへの配慮

仏教行事への理解、食事制限への配慮、祈りの時間への理解といった宗教的配慮と、直接的な否定を避ける傾向への理解、階層意識の強さへの配慮、家族を重視する価値観への理解といったコミュニケーション文化の違いへの配慮が必要です。

5.ミャンマー人の英語力を最大化する採用戦略

ミャンマー人材の英語力を最大限に活用するためには、戦略的な採用アプローチが不可欠です。ここでは実績のある手法と成功事例を基に、具体的な戦略を提示します。

効果的な採用・評価プロセス

英語面接での具体的確認方法

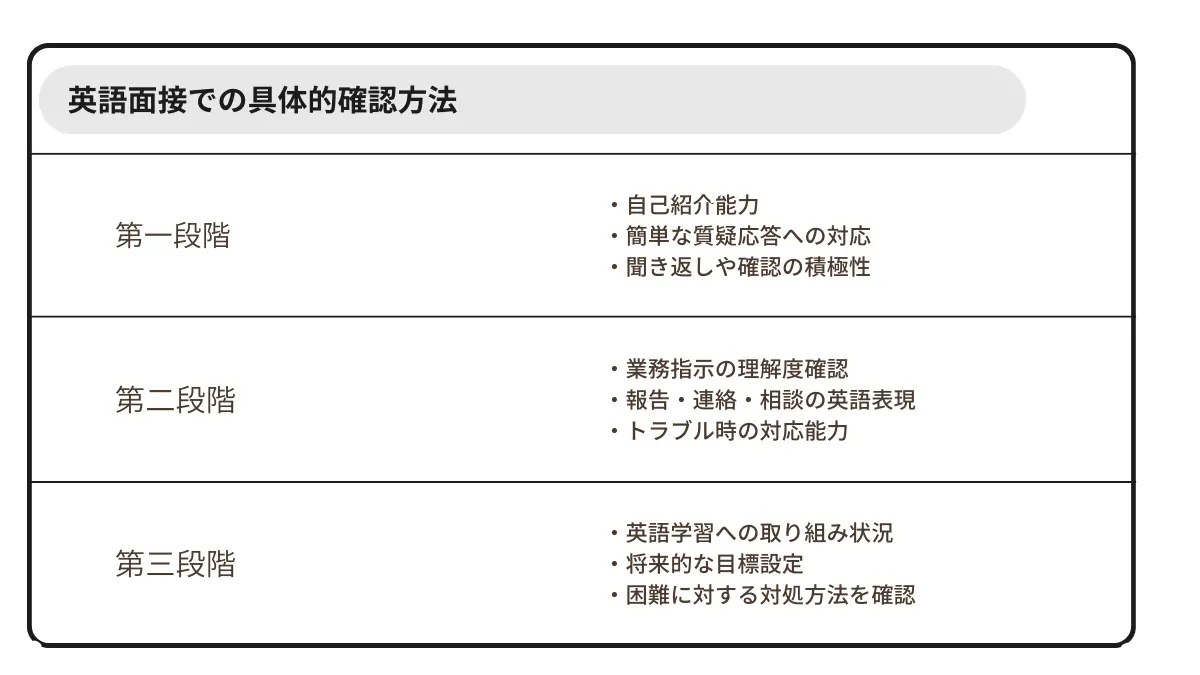

段階的評価システムとして、第1段階では基本的な自己紹介能力、簡単な質疑応答への対応、聞き返しや確認の積極性を確認します。

完璧さよりも積極性を重視し、間違いを恐れない姿勢、相手への配慮ある話し方を評価ポイントとします。

第2段階では、業務指示の理解度確認、報告・連絡・相談の英語表現、トラブル時の対応能力をシミュレーションにより確認します。

第3段階では、英語学習への取り組み状況、将来的な目標設定、困難に対する対処方法を確認し、成長可能性を見極めます。

実務を想定したシミュレーション

業種別のシミュレーション設計として、製造業では安全管理シミュレーション、サービス業では顧客対応シミュレーション、IT業界では技術コミュニケーション確認を実施します。

英語力以外の総合評価ポイント

学習意欲30%、英語力25%、協調性20%、適応力15%、専門スキル10%の配分で総合的な人材価値を評価します。

成長可能性の見極め方

過去の学習履歴、将来計画、チームワーク経験、環境変化への対応例、業務関連能力を総合的に判断します。

採用基準の明確化・標準化

評価項目ごとの具体的な基準を設定し、面接官による評価のばらつきを最小限に抑える仕組みを構築します。

採用後の英語力向上支援策

社内英語研修プログラム

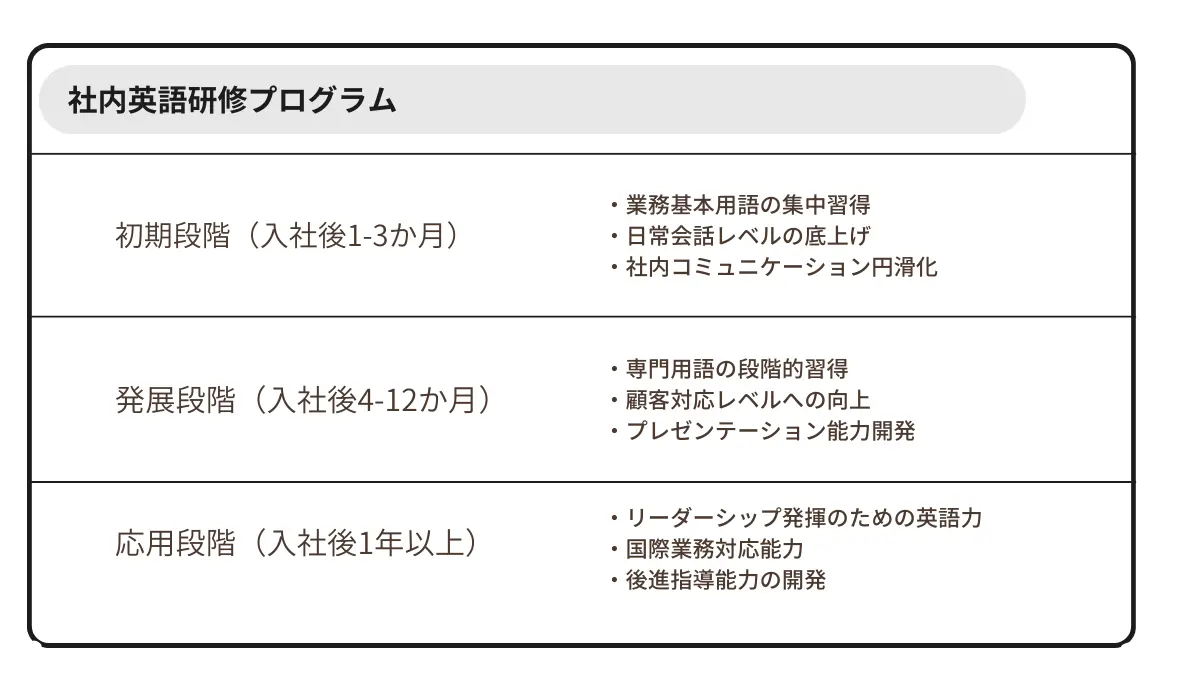

3段階育成システムとして、初期段階(入社後1-3か月)では業務基本用語の集中習得、日常会話レベルの底上げ、社内コミュニケーション円滑化を図ります。

発展段階(入社後4-12か月)では、専門用語の段階的習得、顧客対応レベルへの向上、プレゼンテーション能力開発を行います。

応用段階(入社後1年以上)では、リーダーシップ発揮のための英語力、国際業務対応能力、後進指導能力の開発に取り組みます。

OJTでの英語指導体制

バディシステムの構築により、英語が得意な日本人社員とのペアリング、定期的な1on1指導セッション、実務を通じた段階的なレベル向上を図ります。

指導者の育成として、外国人指導のためのマネージャー研修、異文化コミュニケーション理解、英語指導スキルの習得支援を行います。

外部英語教育機関との連携

オンライン英会話サービス活用では、会社負担でのサービス提供、業務時間内での学習時間確保、進捗管理とフォローアップ体制を整備します。

地域教育機関との提携により、夜間・週末英語コースの活用、ビジネス英語専門プログラム、資格取得支援制度を提供します。

メンター制度による継続サポート

経験豊富な社員による定期的な相談機会の提供、キャリア開発に関するアドバイス、困難に直面した際のサポート体制を構築します。

成功企業の活用事例

IT企業でのエンジニア採用事例

A社(従業員数150名・システム開発)では、技術力重視、英語力は成長前提での採用を行い、3年間の英語力向上計画を事前に策定し、国際プロジェクトへの段階的参加を実現しました。

成果

入社時TOEIC400点から2年後650点達成、海外クライアントとの直接コミュニケーション実現、チームリーダーとしてスタートし活躍中

支援制度として、月額1万円の英語学習費用支給、週2回のオンライン英会話機会提供、年2回のTOEIC受験費用を会社負担して実施しています。

製造業での現場管理職配置

B社(従業員数300名・自動車部品製造)では、現場作業から管理職への段階的昇進、外資系クライアント対応の専任担当、安全管理・品質管理の多言語化推進を行いました。

成果

外国人作業者とのコミュニケーション円滑化、海外工場との技術交流促進、国際規格対応業務の内製化実現が達成

サービス業でのインバウンド対応

C社(ホテルチェーン・従業員数500名)では、フロント業務での段階的責任拡大、多言語対応チームの中核人材として育成、外国人観光客満足度向上の専任担当として活用しました。

成果

外国人観光客満足度15%向上、英語対応可能時間の大幅拡大、他スタッフの英語学習意欲向上が実現

職種別最適配置戦略

ミャンマー人材の英語力を最大限に活用するためには、個々の能力特性と企業ニーズを綿密に分析し、戦略的な配置とキャリア開発を行うことが重要です。

採用時に実施する総合的な能力評価により、英語力・専門スキル・コミュニケーション能力・学習意欲を多角的に測定します。

これらの結果を基に、各職種が求める要件との適合度を判定し、最適な初期配置を決定します。

例えば、基礎英語力が高く対人コミュニケーションに長けた人材は接客・サービス業に、技術的な理解力と継続学習能力に優れた人材はIT・製造業に配置します。

この際、本人の希望と将来的なキャリアビジョンも十分に考慮し、モチベーション維持につなげます。

6.2025年ミャンマー人採用市場の最新動向

2025年現在、ミャンマー人の採用市場は大きな変化を迎えています。制度面での整備進展と採用競争の激化により、戦略的なアプローチがこれまで以上に重要となっています。

特定技能制度での受け入れ状況

特定技能1号・2号での採用増加トレンド

2025年のミャンマー人受け入れ状況は急激な拡大を見せています。

特定技能1号では26,000人、特定技能2号では2,100人、合計28,100人の受け入れが予測されており、前年比44.5%の増加となっています。

業種別の受け入れ状況では、介護分野が8,500人(30.2%)で最大の受け入れ分野となっており、建設業6,200人(22.1%)、製造業4,800人(17.1%)、農業3,200人(11.4%)、宿泊・飲食サービス業2,900人(10.3%)と続いています。

MOC(二国間協定)の影響

2024年3月に更新されたミャンマーとの特定技能協力覚書(MOC)により、手続きの簡素化が進んでいます。

送り出し機関の認定プロセス簡略化、書類審査期間の短縮(平均6週間→4週間)、送り出し手数料1,500米ドルへの統一が実現されました。

品質管理の向上では、悪質ブローカーの排除強化、人権侵害防止対策の徹底、適正な労働条件確保の仕組み構築が図られています。

OWIC(海外労働身分証明カード)の理解

2025年現在、発行期間は2-4週間(以前の1-3か月から大幅短縮)、更新手続きはオンライン化により簡素化され、有効期限は5年間(更新可能)となっています。

企業への影響として、採用計画の立てやすさが向上し、緊急時の人材確保が現実的になり、長期雇用計画の策定が可能になりました。

認定送り出し機関の動向

2025年現在、認定機関数は100社(全送り出し機関320社中)で、優良機関の選別が進行し品質重視の傾向があります。日本語教育の充実により、N4レベル達成率は80%を超えています。

選定ポイントとして、日本語教育カリキュラムの充実度、過去の送り出し実績と定着率、アフターフォロー体制の整備状況が重要です。

採用手続きの簡素化状況

各種手続きの電子化も進み、申請から受け入れまでの期間が大幅に短縮されています。企業側の負担軽減と迅速な人材確保が可能になっています。

採用競争激化への対策

英語使用環境の整備

競合他社との差別化要因として、社内文書の多言語化(重要文書の英語版作成)、会議での英語使用機会創出、外国人向けメンター制度の確立、英語学習支援制度の充実が重要になっています。

投資対効果の高い施策として、オンライン英会話サービス導入(月額費用3-5万円)、英語学習アプリ法人契約(月額費用1-2万円)、外部研修機関との提携(年間費用50-100万円)があります。

国際的な職場環境の構築

多様性推進の具体例として、宗教的祝日への配慮(仏教行事への理解)、食事制限への対応(社員食堂でのハラール対応等)、祈りの時間・場所の提供といった文化的配慮の制度化が必要です。

コミュニケーション環境の整備では、多言語対応の社内システム導入、翻訳ツールの積極活用、異文化理解研修の定期実施が効果的です。

キャリア開発機会の明確化

長期キャリアパスの提示として、入社後の標準的なキャリアパスを明示します。

1年目:基本業務習得・日本語N3レベル達成

2年目:専門業務担当・英語業務の一部担当

3年目:チームリーダー候補・後輩指導開始

4年目:管理職候補・特定技能2号への移行検討

スキル開発支援制度として、語学学習費用補助(年額上限20万円)、専門資格取得支援(受験費用全額補助)、海外研修機会提供(年1-2名選抜)を実施します。

給与・待遇面での競争力

2025年の市場相場では、

- 製造業(技能工)18-22万円(前年比+8.2%、英語手当+1-2万円)

- サービス業19-24万円(前年比+10.1%、英語手当+2-3万円)

- IT・技術職25-35万円(前年比+12.5%、英語手当+3-5万円)

- 介護・福祉20-26万円(前年比+9.8%、英語手当+1-3万円)

となっています。

競争力確保のポイントとして、基本給の市場相場への適応、英語能力に応じた手当支給、家族帯同支援制度の充実、住居確保サポートの提供が重要です。

文化的多様性への取り組み

成功企業の共通施策として、各国文化紹介イベント開催、多国籍料理会の定期実施、宗教行事への理解促進活動といった社内イベントの多様化があります。

管理職の意識改革では、異文化マネジメント研修、バイアス排除トレーニング、多様性推進KPIの設定が効果的です。

外国人労働者の特定技能1号と2号の違いから、対象となる16分野の詳細、採用に必要な要件や手続き、支援体制の整備まで、外国人労働者受け入れの全プロセスをもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。

7.企業の未来を担う、ミャンマー人材という戦略的選択

ミャンマー人の英語力は数値以上の実用価値を持ちます。

13年間の英語教育による堅実な基礎と高い学習意欲、仏教文化に基づく丁寧なコミュニケーションスタイルは日本企業に適しています。

「ミャングリッシュ」への理解と継続的な学習支援により、中長期的な投資価値を持つ人材として活用できます。

2025年の採用市場拡大を機に、戦略的なアプローチで優秀な人材確保を実現してください。