外国人の採用を検討している企業にとって、就労ビザの種類と特徴を理解することは必須です。

日本には全16種類の就労ビザが存在し、それぞれ対象職種や在留期間、申請条件が異なります。

本記事では、2025年最新の就労ビザ情報と申請手続きを解説し、人事担当者が知っておくべき注意点を徹底解説します。

- 16種類ある就労ビザの違いと、それぞれに適した職種や業種の選び方

- 就労ビザの申請手続きの流れと必要書類、審査期間の目安

- 外国人雇用時の法的リスクを回避するための重要なチェックポイント

1.就労ビザの基本情報と重要性

日本での外国人雇用において、就労ビザの理解は欠かせません。まず基本的な概念から押さえていきましょう。

在留資格との違いを理解する

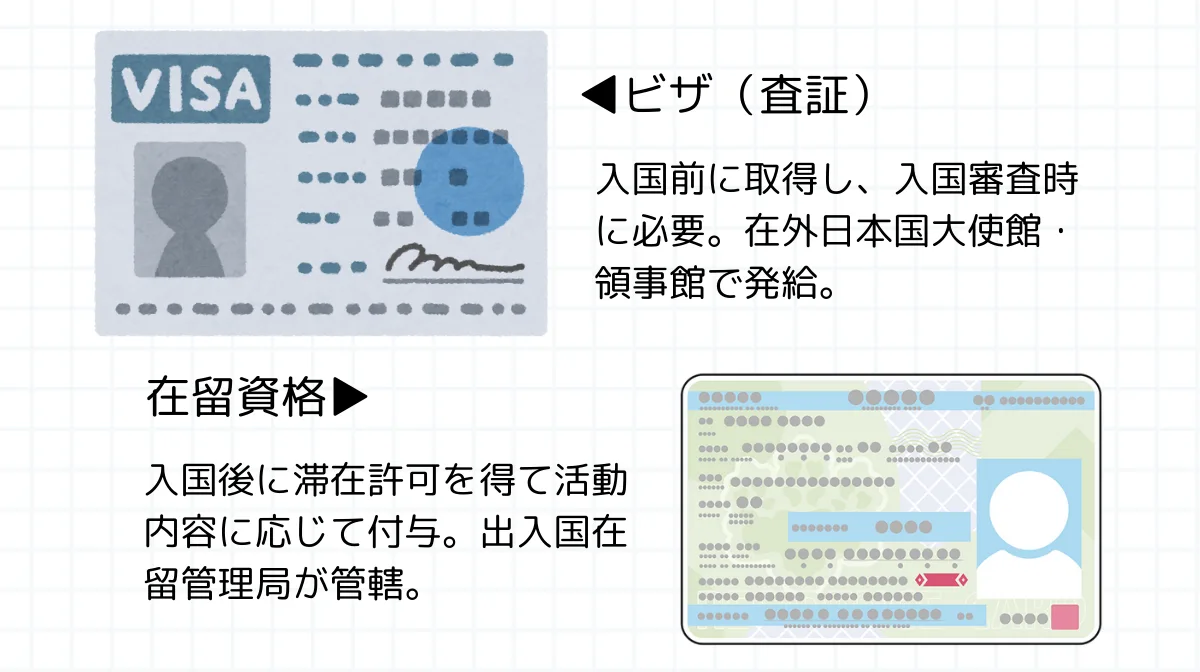

「就労ビザ」と「在留資格」は混同されがちですが、厳密には異なる概念です。

ビザ(査証)は日本への入国を許可する証明書であり、在外日本国大使館・領事館で発給されます。

一方、在留資格は外国人が日本で暮らし、一定の活動を認める資格で、出入国在留管理局が管轄しています。

日本では便宜的に就労が認められる在留資格を「就労ビザ」と呼んでいますが、正確には「就労可能な在留資格」を指します。

つまり、就労ビザとは外国人に対し、日本で働き収入を得ることを認める在留資格のことなのです。

観光や短期滞在ビザを持っているだけでは日本で就労することはできません。外国人を採用する際は、その方が就労可能な在留資格を持っているかどうかを必ず確認しましょう。

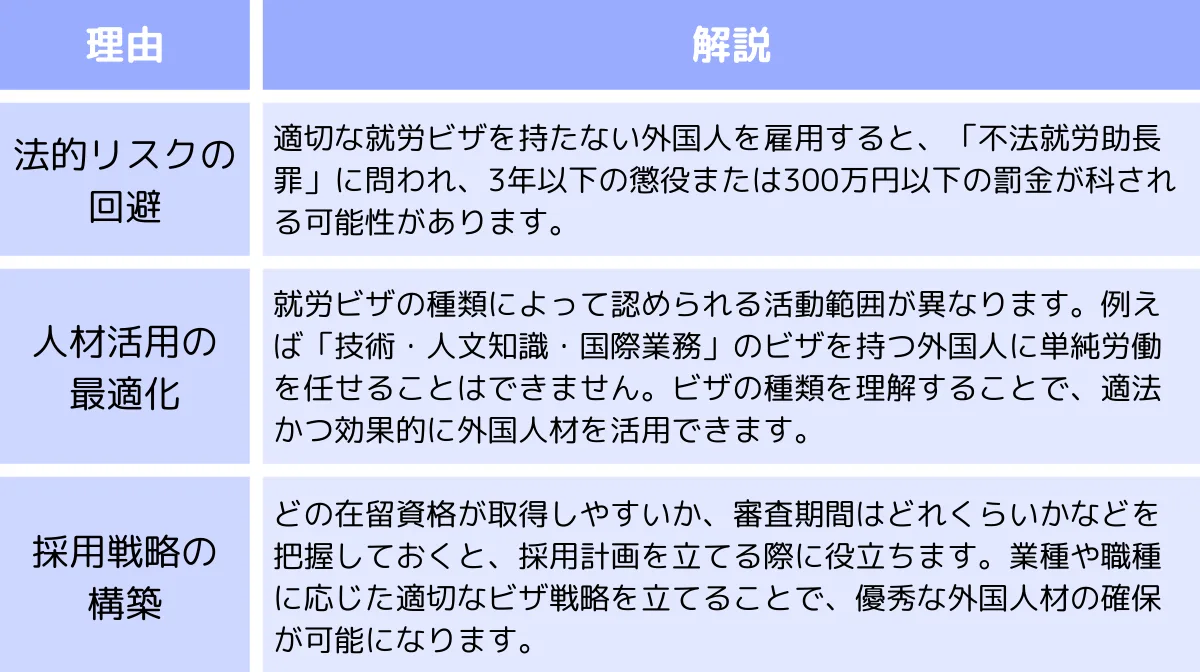

企業が就労ビザを正しく理解すべき理由

企業が就労ビザについて正確な知識を持つべき理由は主に以下の3つです。

これらの理由から、外国人雇用を検討する企業は就労ビザについての正確な理解が不可欠なのです。

2.就労ビザの種類一覧と目的別分類

2025年現在、日本で認められている就労ビザ(就労可能な在留資格)は16種類あります。これらを目的別に分類して解説します。

【高度専門職・学術分野】教授・研究・教育など

この分野の就労ビザは、学術・教育関係者を対象としています。

教授

大学や高等専門学校での研究・教育活動を行う外国人向け。大学教授、助教授、助手などが該当します。在留期間は最長5年です。

研究

公私の機関において研究活動を行う外国人向け。研究所の研究員や調査員などが対象です。在留期間は最長5年で、日本の機関との契約に基づく研究活動に従事できます。

教育

小中高校などで語学教育などを行う外国人向け。在留期間は最長5年です。注意点として、大学での教育は「教授」、一般企業の英会話学校での教育は「技術・人文知識・国際業務」に分類されます。

これらのビザは、高度な専門知識を持つ人材や教育分野での活躍が期待される人材に適しています。審査期間も比較的短く、

- 「教授」は約25〜30日

- 「研究」は約35〜50日

- 「教育」は約30〜40日程度

となっています。

【企業就職向け】技術・人文知識・国際業務/企業内転勤/特定技能

この分野は一般企業に就職する外国人に最も関連の深いビザ種類です。

技術・人文知識・国際業務

就労ビザの中で最も代表的な種類で、「技人国(ギジンコク)」とも呼ばれます。理工系技術者、IT技術者、通訳、デザイナー、外国語教師など専門的な知識や技術を持つ人材に適しています。在留期間は最長5年で、更新回数に制限はありません。

企業内転勤

同一企業の海外拠点から日本の支店・本店などに転勤する外国人向け。1年以上の勤務経験が条件となります。在留期間は最長5年です。審査期間は約22〜40日程度と比較的短めです。

特定技能

これらのビザは、一般企業での就労を目的とする外国人にとって最も一般的な選択肢です。

特に「技術・人文知識・国際業務」は幅広い分野をカバーしているため、専門性を持つ外国人材の採用には最適なビザといえるでしょう。

特定技能のビザについては、こちらの記事で詳しくご紹介しています。

【独立・専門業務】経営・管理/法律・会計/医療・介護・技能など

この分野は、高い専門性を持つ人材や事業経営者を対象としています。

経営・管理

外国人が日本で会社を設立・経営する場合や管理職として働く場合に適しています。会社社長、役員などが該当し、在留期間は最長5年です。審査では事業の継続性や安定性が重視され、個人事業主の場合は特に厳しくチェックされます。

法律・会計業務

日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士などの専門職が対象です。在留期間は最長5年で、各専門職の団体に登録すれば独立開業も可能です。

医療

日本の資格を持つ医師、歯科医師、薬剤師、看護師などが対象です。注意点として、外国の医師免許しか持っていない場合は対象外となります。

介護

介護福祉士の資格を持つ人材が対象です。在留期間は最長5年で、2027年からは介護福祉士試験が義務化されます。

技能

外国料理の調理師、スポーツトレーナー、ソムリエなど産業上の特殊な分野の熟練技能者が対象です。未経験者は認められず、実務経験が必要です。在留期間は最長5年です。

これらのビザは、各分野の専門性が求められる点が特徴です。特に「経営・管理」ビザは審査が厳しく、審査期間も約70〜90日と長めなので注意が必要です。

【文化・その他】芸術・宗教・報道・興行など

この分野は、芸術や文化、メディア関連の活動を行う外国人を対象としています。

芸術

作曲家、画家、彫刻家、写真家など芸術活動で生計を立てる外国人向けです。「アーティストビザ」とも呼ばれ、安定した収入を得られる実績が必要です。在留期間は最長5年です。

宗教

僧侶、司教、宣教師など宗教家が対象です。身分証明や宗教家としての地位・職歴を証明する書類が必要となります。在留期間は最長5年です。

報道

新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなどメディア関係者が対象です。在留期間は最長5年となっています。

興行

演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなどが対象です。2023年8月に条件が緩和され、取得しやすくなりました。在留期間は最長3年です。

これらのビザは特定の専門分野での活動を対象としており、それぞれの分野での実績や専門性が求められます。審査期間は

- 「芸術」が約50日

- 「宗教」が約40〜90日

- 「報道」が約70〜80日

- 「興行」が約26〜28日

となっています。

技能実習は就労ビザではなく育成制度

「技能実習」は一般的に就労ビザの一種として分類されることもありますが、本来の目的は異なります。技能実習制度は外国人が日本の技術を学び、母国に技能移転することを目的とした育成制度です。

技能実習には1号、2号、3号があり、日本滞在期間は最長5年です。目的が技能移転であるため帰国が前提となりますが、近年は技能実習から特定技能への移行も可能になっています。

多くの企業が人手不足解消のために技能実習生を受け入れていますが、本来の制度目的を理解した上で適切に活用することが重要です。

さらに技能実習について詳しく知りたい方は、こちらの記事がおすすめです。

3.申請方法と必要書類のポイント

就労ビザの申請方法は大きく「新規申請」と「変更申請」の2種類があります。それぞれについて解説します。

在留資格認定証明書による新規申請

新規に外国人を海外から採用する場合、まず「在留資格認定証明書」の取得が必要です。手続きの流れは以下の通りです。

在留資格認定証明書の取得の流れ

在留資格認定証明書の交付申請

勤務先所在地を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。この段階では外国人本人は海外にいるため、受け入れ企業が代理人として手続きを行います。

在留資格認定証明書の交付

審査後、代理人に証明書が交付されます。

在留資格認定証明書の送付

企業は証明書を海外にいる外国人本人に送付します。

ビザ申請

外国人本人が現地の日本大使館・領事館でビザを申請します。

ビザ発給

ビザが発給され、日本への入国が可能になります。

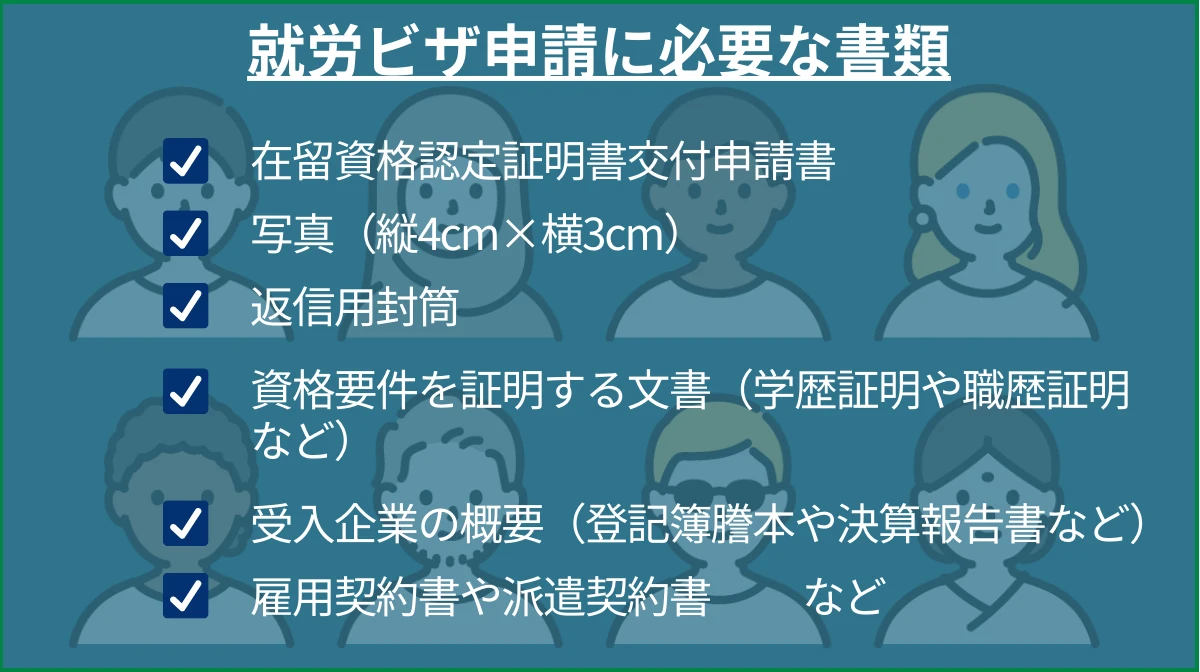

必要書類は就労ビザの種類によって異なりますが、主に以下のものが必要です。

手続き完了までは1〜3カ月程度かかるため、余裕を持ったスケジュール管理が重要です。また、在留資格認定証明書の有効期間は作成日から3カ月以内となっています。

在留資格変更・更新申請の基本

既に日本に滞在している外国人が別の在留資格に変更する場合や、期間を更新する場合は「在留資格変更許可申請」または「在留期間更新許可申請」を行います。手続きの流れは以下の通りです。

- 申請書類の提出:外国人本人または代理人が住居地または勤務先を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。

- 結果通知:審査後、結果が通知されます。

- 在留カードの更新:許可された場合、新しい在留カードが発行されます。

必要書類の基本は新規申請と同様ですが、在留カードとパスポートの原本が追加で必要になります。また、現在の活動状況を証明する資料(給与明細や納税証明書など)も求められることがあります。

変更申請は慎重に行う必要があり、不許可になりやすいケースとしては以下が挙げられます。

審査のチェックポイントと不備対策

就労ビザの審査では主に以下の点がチェックされます。

| チェック項目 | 審査ポイント |

|---|---|

| 職務内容の専門性 | 在留資格に相応しい専門的な業務内容であるか |

| 学歴・職歴 | 資格要件を満たす学歴や実務経験があるか |

| 給与水準 | 日本人と同等以上の給与水準か |

| 企業の安定性 | 給与支払いや雇用継続の可能性 |

申請書類の不備を防ぐためには以下のポイントを押さえましょう。

- 申請前に出入国在留管理局のウェブサイトで最新の申請要件を確認する

- 提出書類は原本と写しを正確に区別する

- 外国語の書類には日本語訳を添付する

- 申請者の経歴や職務内容は具体的かつ詳細に記載する

- 給与証明は最低賃金や同業他社の水準と比較して適切か確認する

特に初めて申請する場合は、不備が原因で審査が長引くことがあるため、専門家に相談することも検討しましょう。

4.審査期間とスケジュールの考え方

就労ビザの申請から許可までにかかる時間は、ビザの種類や申請時期によって大きく異なります。効率的な人材確保のためには、この審査期間を考慮したスケジュール管理が重要です。

ビザの種類別の審査目安

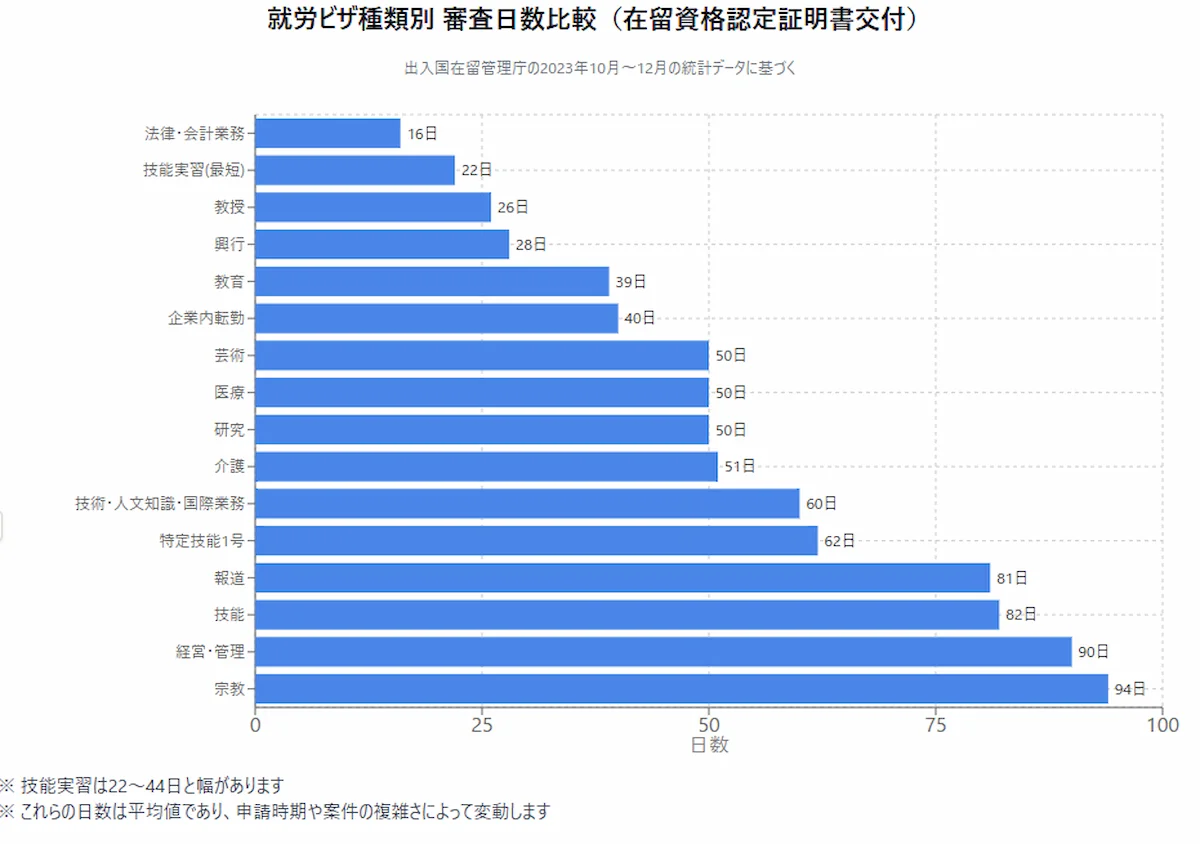

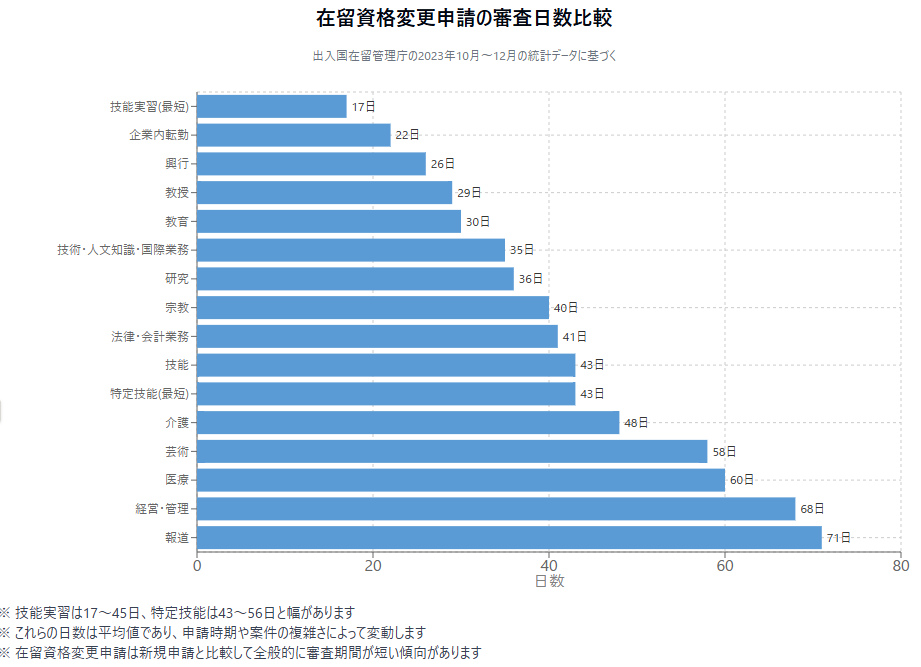

出入国在留管理庁の2023年10月~12月の統計によると、就労ビザの審査にかかる平均日数は以下の通りです。

在留資格認定証明書交付(新規申請)の場合

在留資格変更申請の場合

これらの日数は平均値であり、申請時期や案件の複雑さによって変動します。特に繁忙期(3~4月、9~10月)は審査が長引く傾向があります。

タイミングを逃さない申請の進め方

効率的なビザ申請のためのスケジュール管理のために、以下のポイントを押さえておきましょう。

| スケジュール管理ポイント | 心掛ける内容 |

|---|---|

| 十分な余裕を持った計画 | 入社予定日の3~4カ月前には申請手続きを開始することをお勧めします。特に「経営・管理」や「宗教」など審査に時間がかかるビザ種類は早めの準備が必要です。 |

| 繁忙期を避ける | 可能であれば、4月入社の外国人採用は12月頃までに申請を完了させるなど、出入国在留管理局の繁忙期を避けた申請を心がけましょう。 |

| 書類準備の効率化 | 必要書類のチェックリストを作成し、海外の大学卒業証明書や職歴証明書など取得に時間がかかる書類は優先して準備します。 |

| 更新申請のタイミング | 在留期間更新の申請は、期間満了日の3カ月前から可能です。遅くとも1カ月前までには申請を完了させることをお勧めします。 |

| 進捗確認の方法 | 申請後は受付番号を控えておき、必要に応じて出入国在留管理局に進捗を確認します。ただし、頻繁な問い合わせは避けるべきです。 |

計画的な申請手続きを行うことで、採用計画や事業計画に支障をきたすリスクを減らすことができます。

特に初めて外国人を採用する企業は、行政書士などの専門家のアドバイスを受けながら進めることをお勧めします。

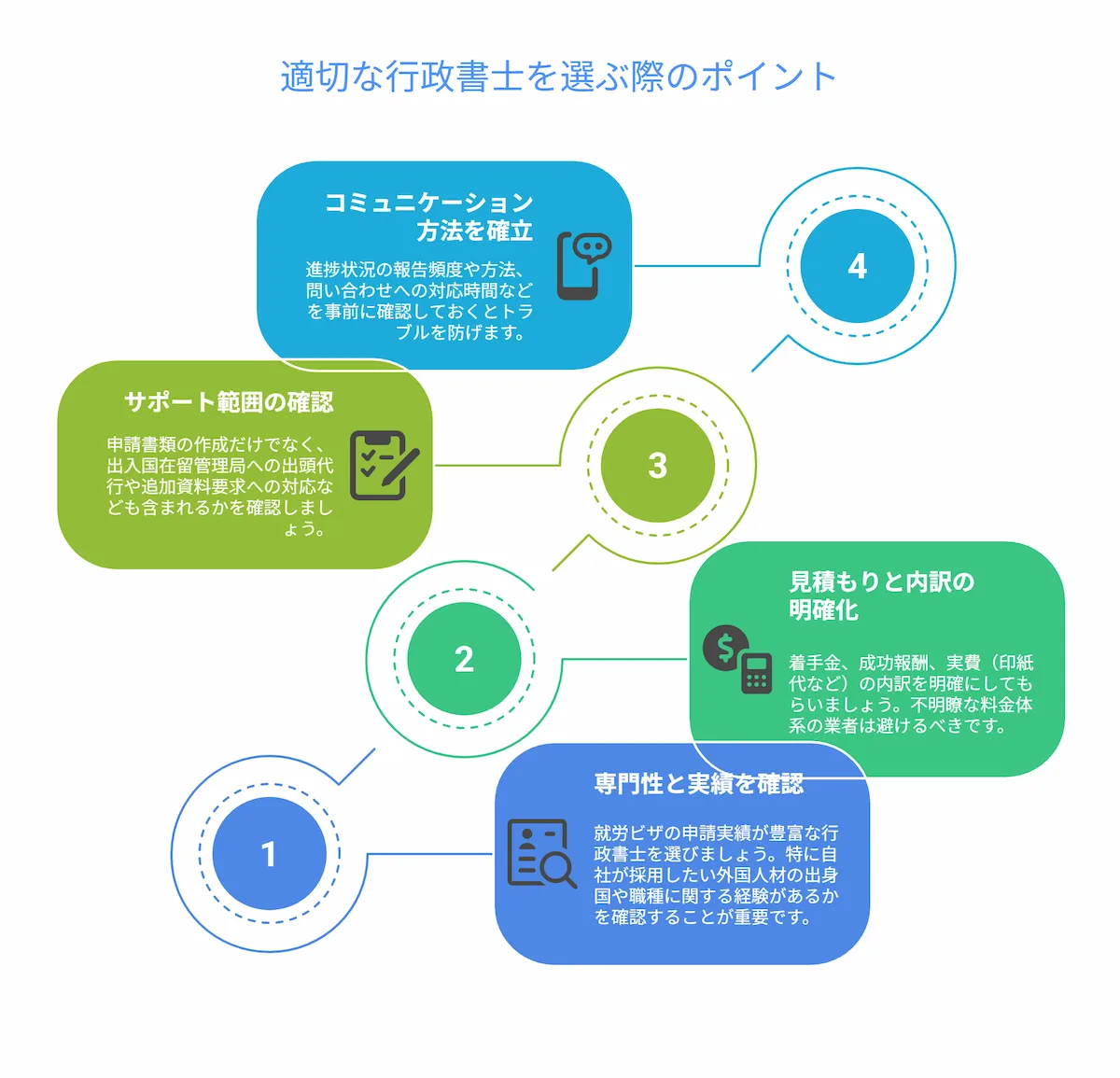

5.行政書士に依頼するメリットと注意点

就労ビザの申請は複雑で時間がかかるプロセスです。自社で行うか専門家である行政書士に依頼するかの判断を適切に行いましょう。

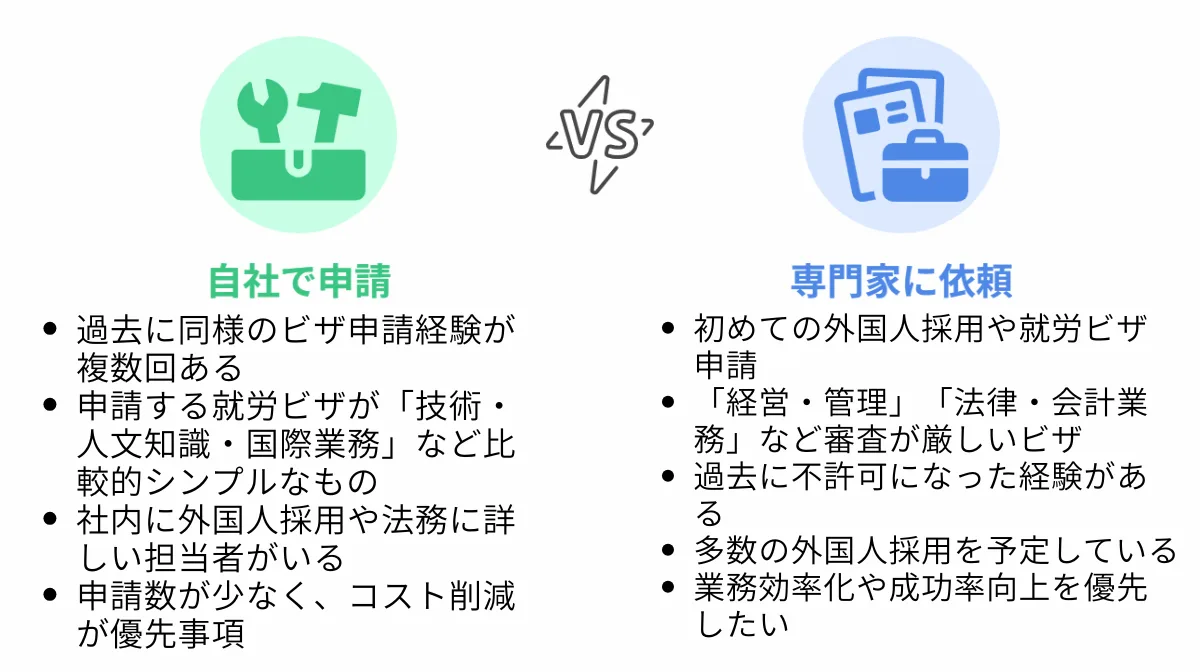

自社で申請すべきか/専門家に任せるべきかの基準

以下のポイントを考慮して判断すると良いでしょう。

特に、企業内転勤や経営・管理ビザなど条件が複雑なビザ種類は、専門家に依頼することで申請の成功率が高まります。

また、大量採用を行う場合は、業務効率化の観点から専門家への一括依頼も検討価値があります。

依頼時の注意点と費用感の目安

行政書士などの専門家に依頼する際の注意点は以下の通りです。

費用相場の目安

- 在留資格認定証明書申請:5〜10万円

- 在留資格変更申請:4〜8万円

- 在留期間更新申請:3〜6万円

- 永住許可申請:10〜15万円

この費用に加えて、印紙代などの実費が発生します。料金は行政書士によって差があるため、複数の事務所から見積もりを取ることをお勧めします。

費用対効果の観点からは、複雑なケースほど専門家に依頼するメリットが大きくなります。申請が不許可になると再申請に時間とコストがかかるため、成功率を高める投資と考えることも大切です。

6.よくある質問とその対応策

外国人雇用に関して企業担当者から寄せられる質問とその回答をまとめました。

Q. 就労ビザの更新はいつから可能?

A. 就労ビザ(在留資格)の更新申請は、在留期間満了日の3カ月前から申請可能です。ただし、あまり早すぎると状況変化により再度書類提出を求められる場合があります。

更新申請のベストタイミングは、在留期間満了日の1〜2カ月前です。申請後、審査中であれば在留期間が満了しても特例的に在留が認められます(特例期間)。

特に就労実績を証明する書類(給与明細や課税証明書など)は重要です。当初の雇用条件と著しく異なる場合や、本来の活動をあまり行っていない場合は更新が不許可になるリスクがあります。

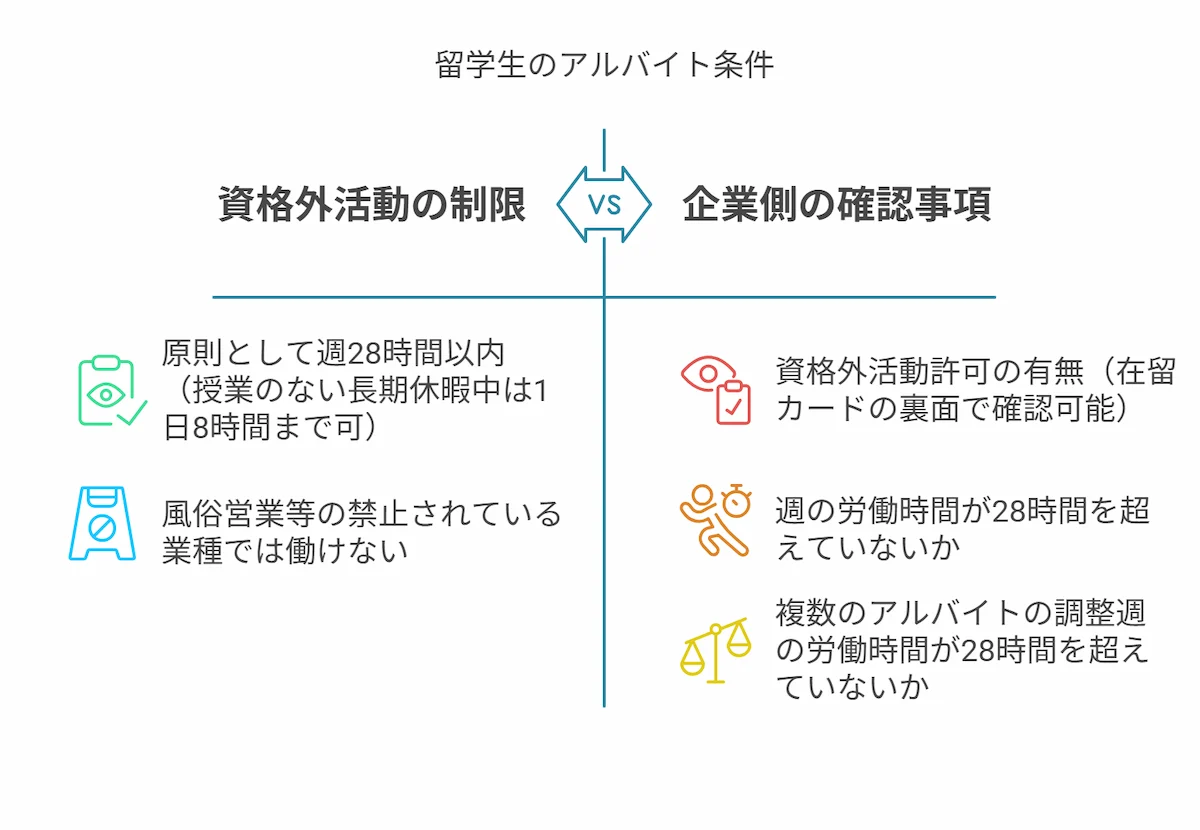

Q. 留学生が資格外活動で働く場合は?

A. 留学生など就労が認められていない在留資格の外国人でも、「資格外活動許可」を取得すれば、一定の範囲内でアルバイトが可能です。

留学生が複数の企業でアルバイトしている場合、それらの合計時間が制限を超えないようにする責任は学生本人だけでなく雇用主側にもあります。

違反が発覚すると、留学生は在留資格取消しや強制退去のリスクがあり、企業側も「不法就労助長罪」で罰せられる可能性があります。

採用時には必ず在留カードを確認し、資格外活動許可の有無と労働時間の上限を把握しておきましょう。また、シフト管理を徹底し、法令遵守を心がけることが重要です。

Q. 永住権取得との関係は?

A. 就労ビザから永住権(永住者の在留資格)への切り替えは可能ですが、いくつかの厳しい条件があります。

永住権申請の主な条件

- 原則として10年以上日本に在留していること(高度人材は緩和措置あり)

- 直近5年間は就労ビザなどで継続して日本に在留していること

- 素行が善良であること(犯罪歴や税金滞納がないこと)

- 独立した生計を営む能力があること

- 国益に合すると認められること

就労ビザを持つ外国人が永住権を取得すると、以下のメリットが生じます。

- 在留期間が無期限になる(更新不要)

- 活動内容の制限がなくなる(職種や仕事内容を自由に選べる)

- ビザのためのスポンサー(雇用主)が不要になる

企業側にとっても、従業員が永住権を取得することで、ビザ更新の手続きや活動制限に関する懸念がなくなるメリットがあります。

ただし、永住権申請は複雑で時間のかかるプロセスなので、専門家のサポートを検討することをお勧めします。

なお、高度専門職の在留資格を持つ外国人は、「高度人材ポイント制」により、最短で1年後に永住権を申請できる特例措置があります。

優秀な人材確保のためには、こうした制度も視野に入れておくと良いでしょう。

7.目的に応じて最適なビザを選ぼう

就労ビザ選びは外国人採用の成否を左右する重要なポイントです。

職種や専門性に応じた適切なビザを選択し、余裕を持ったスケジュールで申請手続きを進めることが成功への鍵となります。複雑な手続きに不安がある場合は専門家への相談も検討しましょう。

正しい知識と準備で、外国人材の力を最大限に活かし、企業の成長につなげていただければ幸いです。

■登録支援機関への委託を検討されているなら…

1号特定技能外国人支援・登録支援機関なら株式会社バックエンドにお任せください。経験豊富な専門の行政書士がトータルでサポートいたします。