JICAと特定技能制度の関係はどのようなものでしょうか。JICAは制度の管轄機関ではありませんが、送り出し国での人材育成において重要な役割を果たしています。

本記事では、JICAと特定技能制度の接点から企業が知るべき3つのポイント、質の高い外国人材確保のための具体的な活用法まで詳しく解説いたします。

1.JICAとはどのような組織?

JICAと特定技能制度の関係を理解する前に、まずJICAがどのような組織なのかを正確に把握しておく必要があります。

多くの企業担当者がJICAについて漠然としたイメージしか持たないため、その実際の役割と歴史的背景を詳しくご説明いたします。

日本政府のODA(政府開発援助)を実施する専門機関

JICA(独立行政法人国際協力機構)は、外務省が所管する独立行政法人として2003年10月に設立された、日本の政府開発援助(ODA)を一元的に実施する専門機関です。

その前身は1974年8月に設立された国際協力事業団であり、50年にわたって日本の国際協力の中核を担っています。

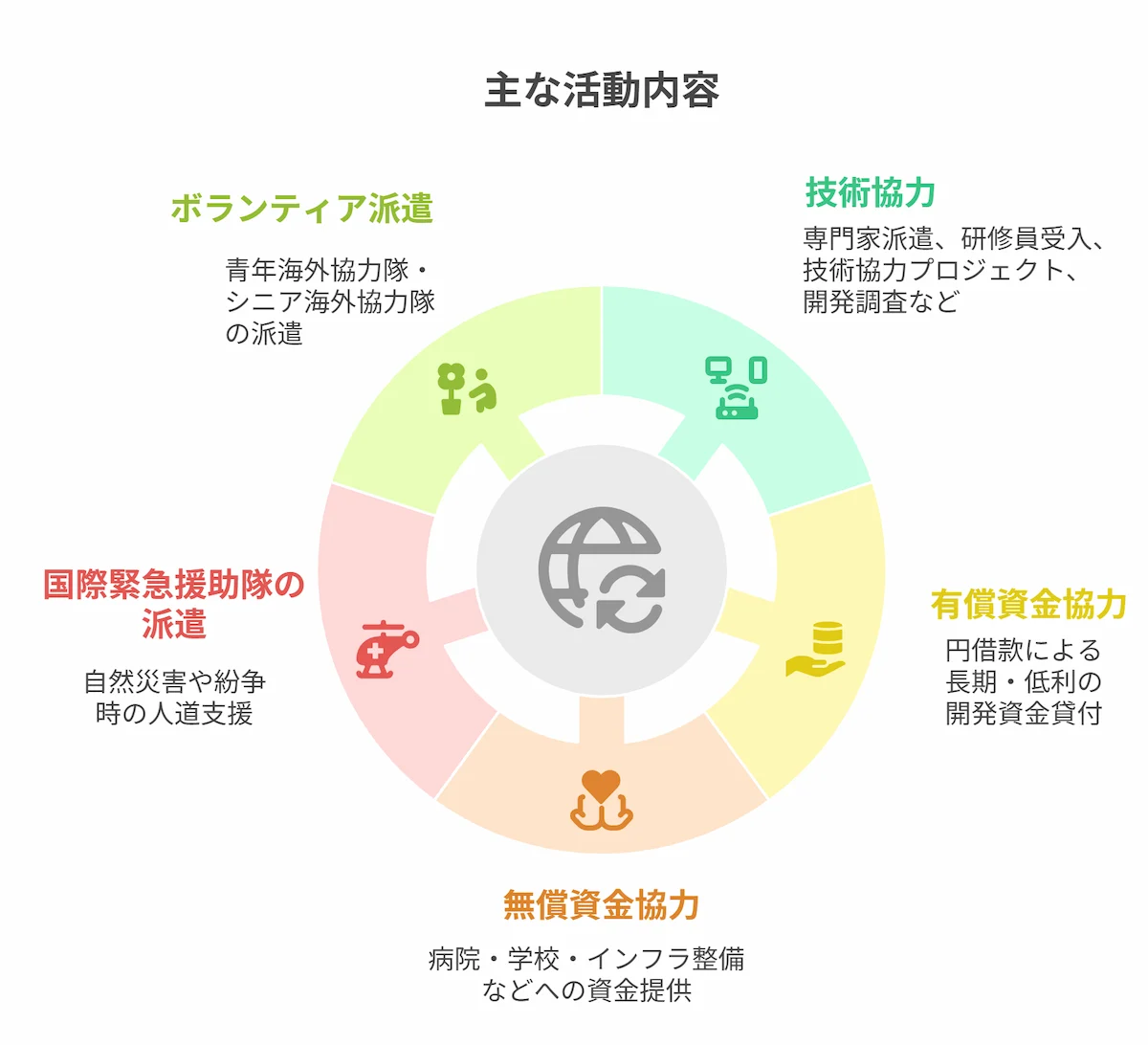

JICAの事業は多岐にわたりますが、その基本理念は「人を通じた国際協力」です。

具体的には以下の3つの支援メニューを通じて、開発途上国の経済・社会発展に寄与しています。

組織規模は約19,000人(職員約2,000人、専門家約8,000人、調査団員約7,000人、ボランティア約2,000人)と大規模で、世界150か国以上で活動を展開しています。

出典:JICA

前身は1974年設立の国際協力事業団

JICAの歴史を振り返ると、その組織的変遷が現在の多様な事業展開の基盤となっていることが分かります。

1974年の国際協力事業団設立時は、海外技術協力事業団(1962年設立)と海外移住事業団(1963年設立)を統合したものでした。

この長い歴史の中で蓄積された知見と人脈が、現在の外国人材支援においても重要な役割を果たしています。

特に、技能実習生や特定技能外国人の多くが来日するベトナム、フィリピン、インドネシアなどの東南アジア諸国では、JICAが数十年にわたって人材育成支援を行ってきた実績があります。

2019年に施行された入管法改正により外国人の特定技能在留資格が新設された状況を受けて、JICAは途上国に関する知見や人脈を活かし、開発途上国からの外国人材受入れと多文化共生社会構築への貢献事業に取り組む姿勢を示しています。

このように、JICAは特定技能制度そのものを管轄する機関ではありませんが、外国人材の「送り出し国」における人材育成という側面で、間接的かつ重要な役割を担っているのです。

参考:厚生労働省 JICAの外国人材受入支援に関する取り組み

▼あわせて読みたい

JICAと特定技能の関わりを理解する前提として、そもそも特定技能制度がどのようなものか、基本をおさらいしませんか?こちらの記事では在留期間や対象分野など、企業の人事担当者が知っておくべき制度の全体像をわかりやすく解説しています。

2.JICAと特定技能の関係性

「JICAは特定技能制度と関係があるのか?」という疑問に対する答えは複雑です。

制度運営上は完全に無関係ですが、実際の人材育成という観点では密接な関わりがあります。この一見矛盾する関係性を、具体例とともに明確に解説いたします。

制度上の関係:出入国在留管理庁が管轄で、JICAは無関係

まず最初に明確にしておかなければならないのは、特定技能制度の正式な管轄官庁は法務省出入国在留管理庁と外務省であり、JICAは制度運営には一切関与していません。

特定技能制度は2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが開始された制度です。

「特定技能制度の概要等については、入管庁で受け付けますが、質問の内容によっては、厚生労働省等の関係省庁を御案内させていただく場合もあります」と公式に説明されているように、JICAが窓口となることはありません。

一般的な誤解が生まれる理由

多くの企業担当者がJICAと特定技能の関係について疑問を持つのには理由があります。それは、

- 特定技能外国人の多くが技能実習制度から移行してくること

- 技能実習生の送り出し国(ベトナム、フィリピン、インドネシアなど)でJICAが長年にわたって人材育成支援を行ってきた実績があること

これらの出来事が背景にあります。

実態上の関係:送り出し国での人材育成で密接に関与

制度運営には関与していないものの、JICAは外国人材の「送り出し国」での人材育成において重要な役割を果たしています。

JICAは2020年1月に「技能実習生等を送り出す途上国」と「技能実習生等を受け入れる日本」がともに繁栄する道筋を見出すためのフォーラムを開催し、外国人材受入れに関する課題解決への取り組みを表明しました。

ベトナム

ベトナム

フィリピン

フィリピン

インドネシア

インドネシア

これらの取り組みにより、JICAの支援を受けた現地の職業訓練機関で学んだ人材が、後に技能実習生や特定技能外国人として来日するケースが多数存在しています。

つまり、JICAは特定技能制度の「川上」で間接的に関わっているのです。

2020年11月には、JICAが主導して「責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム」を設立し、トヨタ自動車、イオン、セブン&アイ・ホールディングスなど日本の大手企業が参加しています。

このプラットフォームでは、企業に対して外国人労働者への法令遵守や適切な配慮を求める活動を展開しており、特定技能外国人の受入れ環境改善にも寄与しています。

出典:JP-MIRAI 責任ある外国人労働者受入れプラットフォームの設立

3.JICAが外国人材に関わる3つの重要な役割

JICAは特定技能候補者の質的向上に、3つの重要な側面から貢献しています。

職業訓練支援、日本語教育基盤整備、そして帰国後の就職支援です。これらの取り組みが、どのように企業の外国人材受け入れに影響するのかを具体的にご紹介します。

【役割①】送り出し国での職業訓練・技能向上支援

JICAの最も重要な役割の一つが、特定技能外国人の送り出し国における職業訓練・技能向上の基盤整備です。

これは直接的に特定技能候補者の質の向上に寄与する取り組みといえます。

JICAの支援を受けた訓練機関出身者は、来日時点で日本の労働環境への理解度が高く、即戦力として活躍しやすい傾向があります。

フィリピンでの建設・製造業技能訓練センター支援

フィリピンでは、TESDA(テクニカル・エデュケーション・スキル・ディベロップメント・オーソリティ)と連携し、建設分野における技能訓練プログラムの質的向上を支援しています。

具体的には、日本の建設現場で求められる安全管理技術、品質管理システム、および効率的な作業手順を現地の訓練カリキュラムに組み込む取り組みを行っています。

ベトナムでの製造業技術移転プロジェクト

ベトナムでは、ハノイ工業大学やホーチミン市工業大学と連携し、製造業における品質管理手法(5S、カイゼン、TQM等)の指導者育成を行っています。

これらの技術を習得した人材が、後に特定技能「製造業」分野で来日する際の技能レベルの底上げに直結しています。

日本の技術基準に合わせた訓練プログラム開発

各国の職業訓練機関において、日本の労働安全衛生法に準拠した安全管理研修、日本企業の労働慣行(報告・連絡・相談の重要性、チームワーク、時間管理等)に関する指導を組み込んだカリキュラム開発を支援しています。

特定技能候補者の技能レベル底上げへの貢献

外国人労働者の多くは途上国から来ており、JICAが開発協力を通じて築いてきた途上国との信頼関係を基盤として、これらの職業訓練支援が実現しています。

この結果、JICA支援を受けた訓練機関出身者は、来日時点で既に日本の労働環境への理解度が高く、即戦力として活躍しやすい傾向があります。

【役割②】送り出し国での日本語教育基盤整備

特定技能1号取得には日本語能力試験N4レベル以上の合格が必要ですが、JICAは送り出し国での日本語教育環境の整備を通じて、この要件クリアを間接的に支援しています。

各国での日本語教師養成プログラム

ベトナム、フィリピン、インドネシア等で、現地の日本語教師の指導力向上を目的とした研修プログラムを実施しています。

JICAが派遣する日本語教育の専門家が、現地教師に対して最新の日本語教授法(コミュニカティブ・アプローチ、タスクベース学習等)を指導し、教育の質的向上を図っています。

日本語能力試験対策講座の技術支援

各国の日本語学習機関において、JLPT(日本語能力試験)N4・N3レベルの対策講座を効果的に運営するための技術支援を行っています。

特に、聴解試験対策のための音声教材開発や、読解試験で頻出する職場での基本的なコミュニケーション場面を想定した教材作成支援を実施しています。

オンライン日本語学習システムの提供支援

新型コロナウイルス感染拡大以降、JICAは各国でのデジタル日本語教育の推進も支援しています。

オンライン学習プラットフォームの技術提供、遠隔授業の実施方法に関する指導者研修、学習管理システム(LMS)の導入支援等を通じて、より多くの特定技能候補者が日本語学習にアクセスできる環境を整備しています。

【役割③】帰国後の技能実習生・特定技能外国人の現地就職支援

JICAは、日本での経験を活かした帰国者の現地でのキャリア形成支援にも取り組んでおり、これが持続可能な人材循環システムの構築に寄与しています。

「外国人材自身のプラス」「母国の社会・経済発展へのプラス」「日本社会・経済にとってのプラス」という**3つのプラス**を実現し、質の高い人材が継続的に日本を目指す好循環を生み出しています。

帰国者向け起業支援プログラム

技能実習や特定技能を終えて帰国した外国人に対し、日本で習得した技術や資金を活用した起業支援を行っています。例えば、建設分野で経験を積んだ帰国者が現地で建設会社を立ち上げる際の事業計画策定支援、資金調達支援、経営ノウハウの提供等を実施しています。

現地日系企業での就職マッチング事業

日本での就労経験者と現地に進出している日系企業との橋渡し役を担っています。これらの帰国者は日本の労働慣行を理解しており、日系企業にとって貴重な人材となります。

JICAは両者をつなぐマッチングイベントの開催や、就職後のフォローアップ支援を行っています。

技能実習修了者の現地での技能活用推進

外国人材の送出し・受入れには、高い収入や技術を身につけられるという外国人材自身のプラス、そうした人材からの送金や持ち帰った技術の伝播、日本とのビジネスチャンスの創出など母国の社会・経済発展へのプラス、地域活性化や労働力確保などの日本社会・経済にとってのプラス、という3つのプラスが存在します。

JICAは特に「母国の社会・経済発展へのプラス」の実現に力を入れており、帰国した技能実習修了者や特定技能外国人が現地で技能を活用できる環境整備を支援しています。

具体的には、帰国者が持つ日本式の品質管理手法や安全管理技術を現地企業に普及させるためのセミナー開催、技術指導者としての活動支援等を行っているのです。

この循環システムが機能することで、送り出し国では「日本で働く意義」がより明確になり、質の高い人材が継続的に特定技能制度を目指すインセンティブが生まれています。

▼あわせて読みたい

JICAの取り組みには、技能実習修了者のキャリア支援も含まれています。特定技能と混同されがちな技能実習ですが、目的や業務範囲、転職の可否など明確な違いがあります。こちらの記事では両制度の違いを一覧表で分かりやすく比較・解説します。

4.今後の展望:JICAと外国人材受け入れの関係

2040年に674万人の外国人材が必要という推計を受け、JICAは新たな取り組みを展開しています。

デジタル技能研修の拡充から多文化共生支援まで、これらの動向が企業にもたらす機会と活用方法について詳しく解説いたします。

2025年以降の新たな取り組み

JICAは「2030/2040年の外国人との共生社会の実現に向けた取り組み調査・研究」を実施し、2040年に必要な外国人材674万人、労働力需要に対し42万人不足という推計結果を発表しました。

この調査結果を踏まえ、JICAは今後の外国人材受け入れ支援において、以下の新たな取り組みを展開する方針を示しています。

企業が活用できる今後の機会

JICAの新たな取り組みは、特定技能外国人を受け入れる企業にとって様々な機会を創出します。

JICA連携企業としての人材確保優位性

JP-MIRAIは2020年11月に設立されたプラットフォームで、2025年5月時点で850団体/人が参加しています。このプラットフォームに参加する企業は、JICAのネットワークを通じて質の高い外国人材にアクセスしやすくなります。

また、23言語対応のポータルサイトやアプリ、相談窓口「JP-MIRAIアシスト」を通じて、外国人材への支援体制も強化されていくでしょう。

企業がJICA関連プログラムと連携することで、以下のメリットを享受できます。

- 事前研修済み人材への優先アクセス

JICAの支援を受けた職業訓練機関の修了者との直接的な接点 - 労働トラブルリスクの軽減

適正な送り出し手続きを経た人材の確保 - 定着率の向上

日本の労働慣行を事前に理解した人材の雇用

海外展開時の現地人材活用

JICAは触媒的な存在として、地方自治体と外国人材受け入れに関心のある企業や、支援を行っているNGOを結び付けたり、先進事例や参考事例を紹介する活動を強化しています。

日本企業が海外進出する際、特定技能制度で来日経験のある現地人材を活用することで、以下の効果が期待できます。

- 日本式経営手法の現地での実践

- 現地スタッフへの日本品質の技術移転

- 日本本社とのスムーズなコミュニケーション体制構築

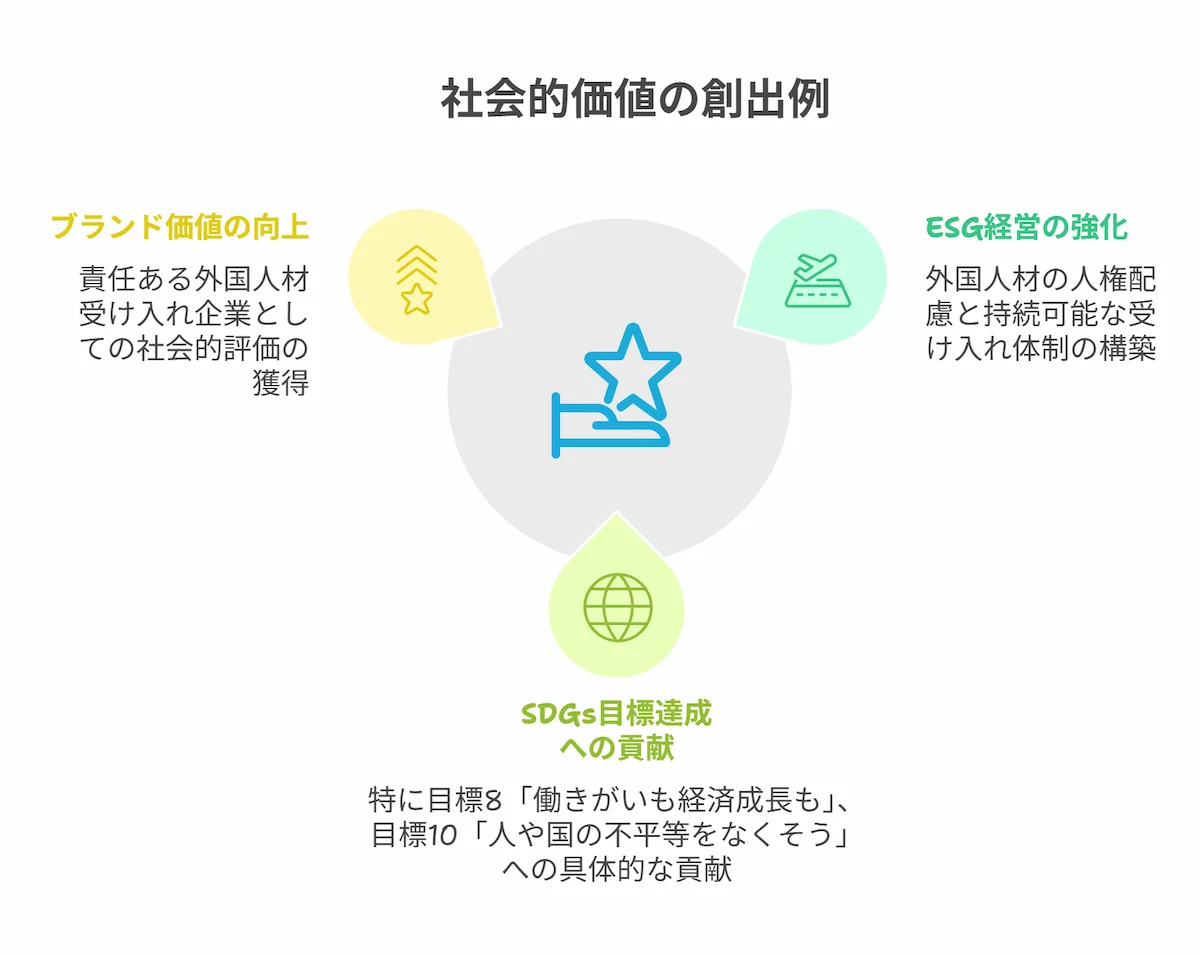

CSR・SDGs観点での国際協力参加

JICAは2023年9月、『多文化共生・外国人材受入寄附金』を創設し、NGO、民間企業、地方自治体等のパートナーと連携した活動や、日本に対する適正な労働者の送出しの促進を目的とした開発途上国との技術協力事業の推進のために活用しています。

企業がこの寄付金制度に参加することで、以下の社会的価値を創出できます。

「外国人材を『労働者』でなく『仲間』として見る」という視点が、今後の日本社会における外国人材活用の鍵となります。

JICAのこれらの取り組みは、単なる労働力確保を超えた、持続可能で互恵的な人材交流システムの構築を目指しており、参加企業にとっても長期的な競争優位性の源泉となる可能性があります。

▼あわせて読みたい

JICAとの関係性を理解し、外国人材や特定技能人材の受け入れを具体的に検討し始めた方も多いのではないでしょうか。こちらの記事では外国人採用の手続きに関する具体的な方法とステップを詳しく解説します。

5.JICAとの関係を理解して賢い外国人材活用を

JICAと特定技能制度は制度上無関係ながら、人材育成の「川上」で密接に関わっています。この関係性を正しく理解し、JICA関連出身者の特徴を把握することで、企業はより質の高い外国人材を確保できます。

単なる労働力ではなく、真のパートナーとしての外国人材活用を目指しましょう。

■登録支援機関への委託を検討されているなら…

1号特定技能外国人支援・登録支援機関なら株式会社バックエンドにお任せください。経験豊富な専門の行政書士がトータルでサポートいたします。