特定技能外国人の採用を検討するとき、多くの企業担当者が「入管とどう関わるのか」という疑問を抱えています。

出入国在留管理庁(入管)は特定技能制度の要となる機関であり、申請から在留管理まで様々な場面で関わることになります。

本記事では、入管と特定技能の関係性や、企業が知っておくべき実務上のポイントを解説します。

- 入管が特定技能制度でどのような役割を担っているのか、企業はどのタイミングで入管と関わるのか

- 特定技能の申請に必要な書類と提出方法、審査をスムーズに進めるためのコツ

- 入管と分野別窓口の使い分け方、報告義務の内容と対応方法

1.入管と特定技能制度の関係性|なぜ入管が窓口になるのか

特定技能制度を活用して外国人材を雇用する際、必ず関わることになるのが「出入国在留管理庁(入管)」です。

企業の採用担当者にとって、なぜ入管が特定技能の窓口となっているのか、その関係性を理解することが重要です。

出入国在留管理庁(入管)の役割と特定技能制度の位置づけ

出入国在留管理庁は、2019年4月に法務省の内部部局から外局として昇格した組織で、日本における外国人の入国管理や在留管理を一元的に担っています。

特定技能制度は、深刻化する人手不足に対応するため、2019年4月に新たに創設された在留資格制度です。

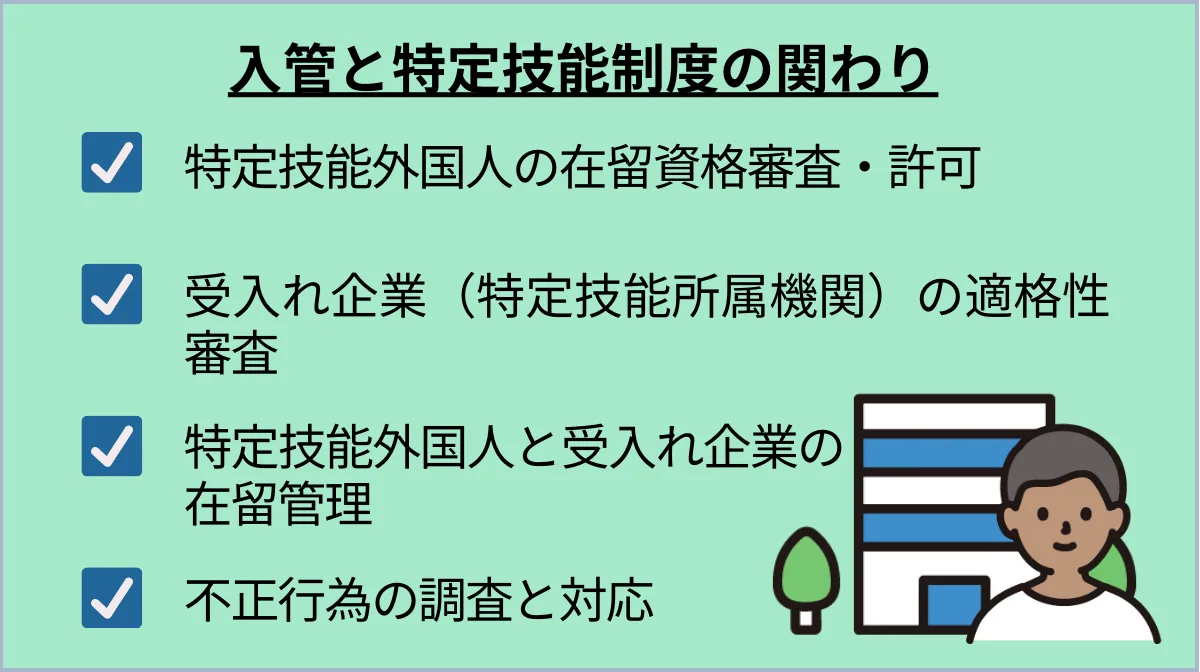

入管は特定技能制度において以下の役割を担っています。

つまり、入管は特定技能制度の「入口」と「管理」を担う重要な機関なのです。

2.特定技能制度を活用する企業が入管と関わるタイミングと手続き

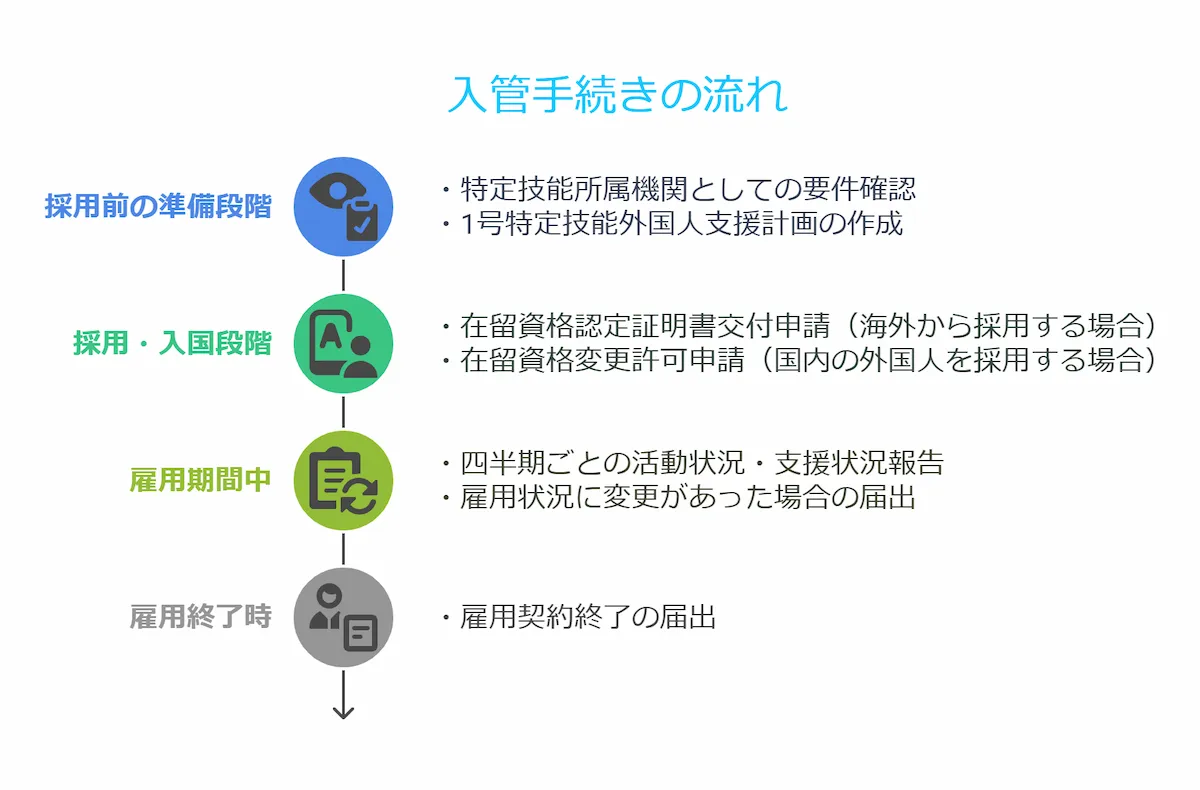

特定技能制度を活用して外国人材を雇用する企業は、採用プロセスの様々な段階で入管と関わることになります。

ここでは、企業が入管と関わる主なタイミングと必要な手続きについて解説します。

特定技能外国人採用フローにおける入管関連手続きのマップ

特定技能外国人の採用から雇用終了までの流れにおいて、企業が入管と関わる主なタイミングは以下の通りです。

これらの手続きは全て入管に対して行う必要があり、それぞれ定められた期限内に適切に対応することが求められます。

初めて特定技能外国人を採用する企業の登録手続き

特定技能制度では、受入れ企業(特定技能所属機関)に対して特別な登録制度はありませんが、1号特定技能外国人を受け入れる場合は、以下の要件を満たす必要があります。

これらの要件は、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請時に審査されます。

特別な「登録手続き」はありませんが、初めて特定技能外国人を雇用する企業は、これらの要件を満たすための準備が必要です。

在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請の違いと流れ

両申請とも入管に対して行いますが、申請対象や必要書類、審査期間などに違いがあります。

企業としては、採用する外国人の状況に応じて適切な申請方法を選択する必要があります。

| ー | 在留資格認定証明書交付申請 | 在留資格変更許可申請 |

|---|---|---|

| 対象 | 海外から新たに来日する外国人 | すでに日本に在留している外国人(技能実習生や留学生など) |

| 申請者 | 受入れ企業(代理人可) | 外国人本人(企業が代理申請も可能) |

| 申請先 | 企業の所在地を管轄する地方出入国在留管理局 | 外国人の居住地を管轄する地方出入国在留管理局 |

| 主な必要書類 | 申請書、雇用契約書、支援計画書、受入れ企業の登記簿謄本など | 申請書、雇用契約書、支援計画書、外国人の在留カード(写し)など |

| 審査期間 | 1〜3ヶ月程度 | 2週間〜2ヶ月程度 |

| 許可後の流れ | 外国人本人が母国の日本大使館等でビザ申請→来日 | 入管からハガキ到着、在留カードの書き換え→入社 |

採用後の定期報告義務とその提出先

特定技能外国人を雇用した企業には、以下の定期報告義務があります。

これらの報告・届出は法令で義務付けられており、怠ると罰則の対象となる可能性があります。

企業としては、報告義務を確実に履行するための社内体制を構築することが重要です。

3.入管への申請に必要な書類と提出方法

特定技能外国人を雇用するためには、入管への適切な申請が不可欠です。

ここでは、申請に必要な書類と提出方法について詳しく解説します。

申請書類の種類と入手方法(ダウンロード先・記入例)

特定技能の申請で必要となる主な書類は以下の通りです。

基本書類(共通)

- 在留資格認定証明書交付申請書または在留資格変更許可申請書

- 写真(縦4cm×横3cm、3か月以内に撮影したもの)

- 返信用封筒(404円分の切手を貼付)

特定技能に特有の書類

- 雇用契約書

- 1号特定技能外国人支援計画書

- 特定技能外国人の技能水準を証明する資料(試験合格証など)

- 特定技能外国人の日本語能力を証明する資料(試験合格証など)

受入れ企業の書類

- 登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)

- 決算報告書(直近のもの)

- 労働保険料納付証明書

- 社会保険料納付証明書

- 納税証明書(その1、その3)

これらの申請書類は、出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロードできます。

また、記入例も公開されていますので、それを参考に作成することをおすすめします。

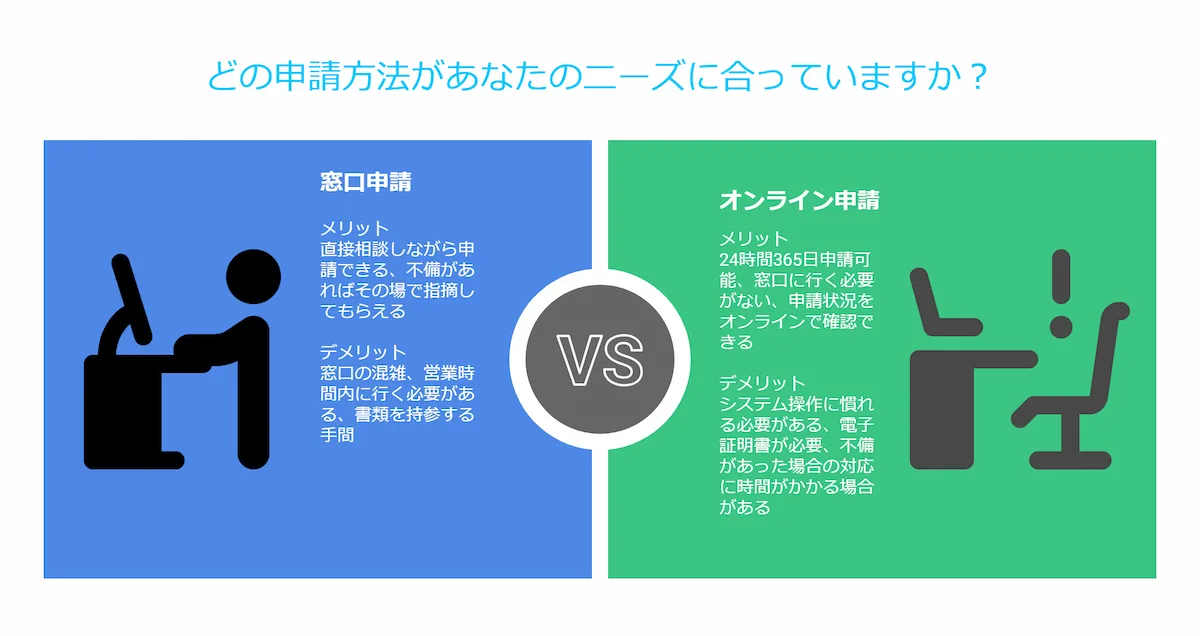

オンライン申請と窓口申請の違いとメリット・デメリット

特定技能の申請は、従来の窓口申請に加え、オンライン申請も可能になっています。それぞれの特徴を比較します。

オンライン申請を利用する場合は、「出入国在留管理庁電子届出システム」に利用者登録をし、電子証明書を取得する必要があります。

初めて申請する場合や複雑なケースでは窓口申請、単純な申請や再申請の場合はオンライン申請と、状況に応じて使い分けるとよいでしょう。

4.入管での特定技能に関する相談・問い合わせ方法

特定技能制度に関する疑問や不明点を解決するために、入管ではさまざまな相談・問い合わせ方法を用意しています。

ここでは、それぞれの方法の特徴と活用のポイントを解説します。

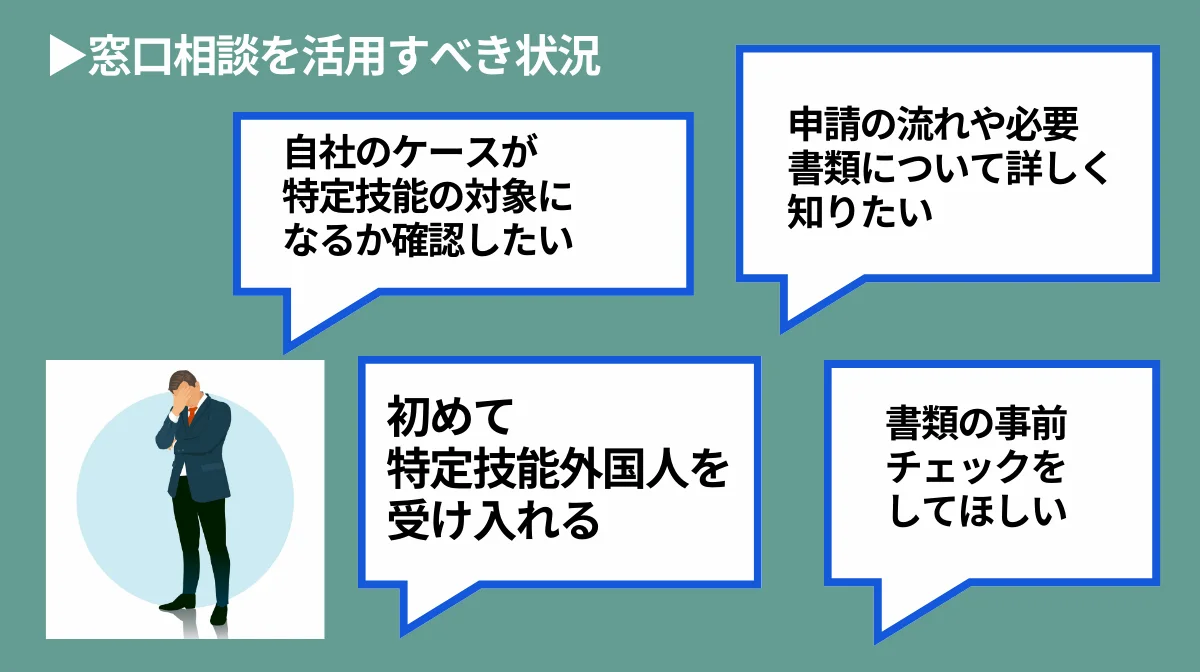

入管の窓口相談を活用するべき状況と準備すべきこと

入管の窓口相談は、複雑な質問や個別のケースについて直接相談できる最も確実な方法です。

準備すべきこと

- 相談内容を箇条書きにしてまとめておく

- 関連する資料(会社概要、採用予定の外国人の情報など)を用意する

- 可能であれば事前に電話で予約を取る

- 混雑を避けるため、開庁直後や昼休み以外の時間帯を選ぶ

各地方出入国在留管理局・支局には相談窓口が設置されていますので、最寄りの窓口を確認して訪問するとよいでしょう。

場所や開庁時間は出入国在留管理庁のウェブサイトで確認できます。

電話相談窓口の連絡先と対応言語・相談可能時間

電話での問い合わせは、簡単な質問や確認事項に適しています。

特定技能に関する電話相談は「外国人在留総合インフォメーションセンター」で受け付けています。

外国人在留総合インフォメーションセンター連絡先

- 電話番号:0570-013904(IP・PHS・海外からは:03-5796-7112)

- 相談可能時間:平日8:30~17:15

対応言語

日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、フィリピノ語、ネパール語、インドネシア語、タイ語、クメール(カンボジア)語、ミャンマー語、モンゴル語、フランス語、シンハラ語、ウルドゥ語

電話相談のポイント

- 質問内容をあらかじめまとめておく

- 自社の状況や具体的なケースを簡潔に説明できるようにする

- 回答内容をメモするための準備をしておく

- 混雑時は長時間待たされることもあるため、時間に余裕を持って電話する

制度の概要や一般的な手続きに関する質問には適していますが、個別具体的なケースの判断や複雑な質問については窓口相談の方が適している場合があります。

参考元:出入国在留管理庁 外国人在留総合インフォメーションセンター等

メールでの問い合わせ方法と回答が得られる内容の範囲

メールでの問い合わせは、資料を添付したい場合や営業時間外に質問したい場合に便利です。

メールアドレス

- info-tokyo@i.moj.go.jp(東京出入国在留管理局の場合)

- 各地方出入国在留管理局でもメールアドレスが設定されています

対応言語

- 日本語・英語のみ

| メールで回答が得られる内容の範囲 | メールで回答が得られない内容の範囲 |

|---|---|

| 入国・在留などの一般的な手続きに関する質問 | 申請の可否判断や見通し |

| 制度概要や必要書類に関する質問 | 審査の進捗状況 |

| 出入国在留管理行政に関する意見・要望 | 審査結果の確認 |

メールでの問い合わせは、具体的かつ簡潔に質問内容を記載し、必要に応じて資料を添付するとよいでしょう。

ただし、返信までに数日かかる場合があるため、急ぎの場合は電話や窓口相談を利用することをおすすめします。

参考元:出入国在留管理庁 外国人在留総合インフォメーションセンター等

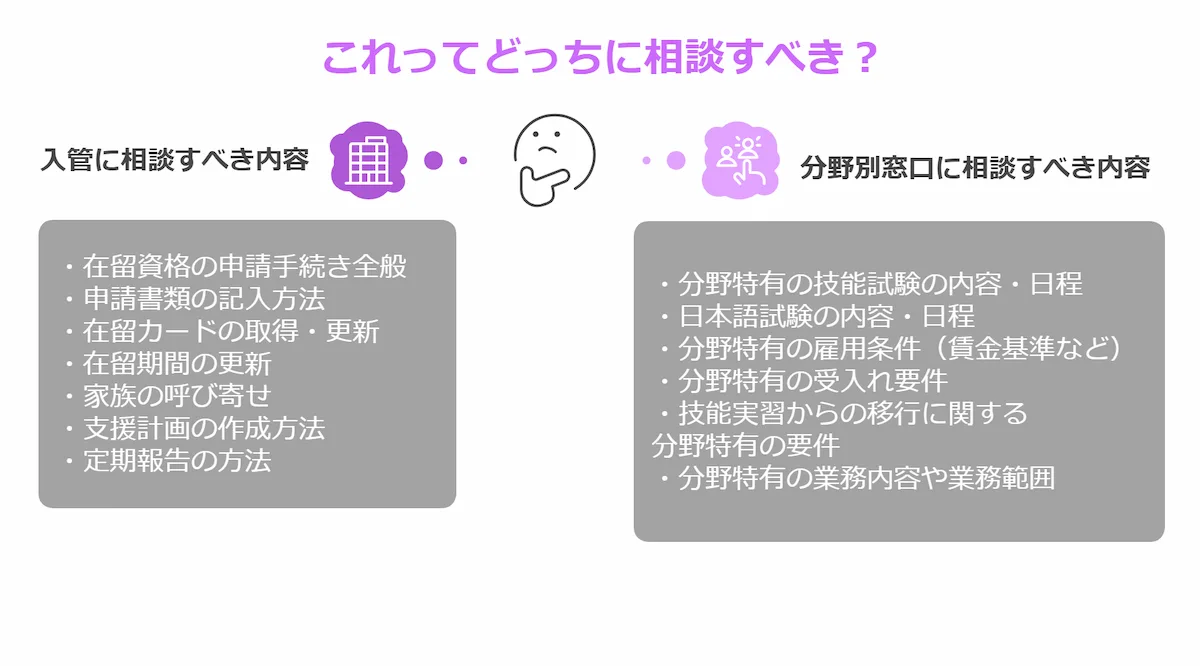

5.入管と分野別窓口、どちらに相談すべきかの判断基準

特定技能に関する質問や相談内容によって、入管と分野別窓口のどちらに問い合わせるべきかを判断する基準を紹介します。

基本的には、在留資格や入国管理に関することは入管に、分野特有の技能や要件に関することは分野別窓口に相談するとよいでしょう。

不明な場合は、まず入管に問い合わせて適切な窓口を紹介してもらうことも可能です。

6.入管による特定技能外国人の在留管理と企業の義務

特定技能外国人を雇用する企業には、入管に対するさまざまな報告義務があります。

ここでは、企業が果たすべき義務と適切な対応方法について解説します。

入管への定期報告義務とその内容・提出方法

特定技能外国人を雇用する企業(特定技能所属機関)には、以下の定期報告義務があります。

四半期ごとの活動状況・支援状況報告

報告時期:1年ごと(対象年の4月1日から翌年3月31日までの受入れ・活動・支援実施状況を、翌年4月1日から5月31日まで)

提出期限:四半期末の翌日から14日以内

報告内容

- 特定技能外国人の活動状況(就労日数、就労時間、賃金支払い状況など)

- 支援計画の実施状況(オリエンテーション、生活相談、日本語学習支援など)

- 特定技能外国人の住居の確保状況

提出方法

- 郵送またはオンライン申請システムで提出

- 地方出入国在留管理局に提出

この報告は法令で義務付けられており、怠ると罰則(30万円以下の罰金)の対象となる可能性があります。

定期報告のための社内体制を整え、期限内に確実に提出することが重要です。

特定技能外国人の雇用状況変更時の届出義務

特定技能外国人の雇用状況に変更があった場合、以下の届出が必要です。

■届出に必要な書類

- 届出書(出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロード可能)

- 変更内容を証明する資料(変更後の雇用契約書など)

■届出方法

- 郵送またはオンライン申請システムで提出

- 地方出入国在留管理局に提出

これらの届出も法令で義務付けられており、怠ると罰則の対象となります。

特に、特定技能外国人が失踪した場合などは速やかに届け出ることが重要です。

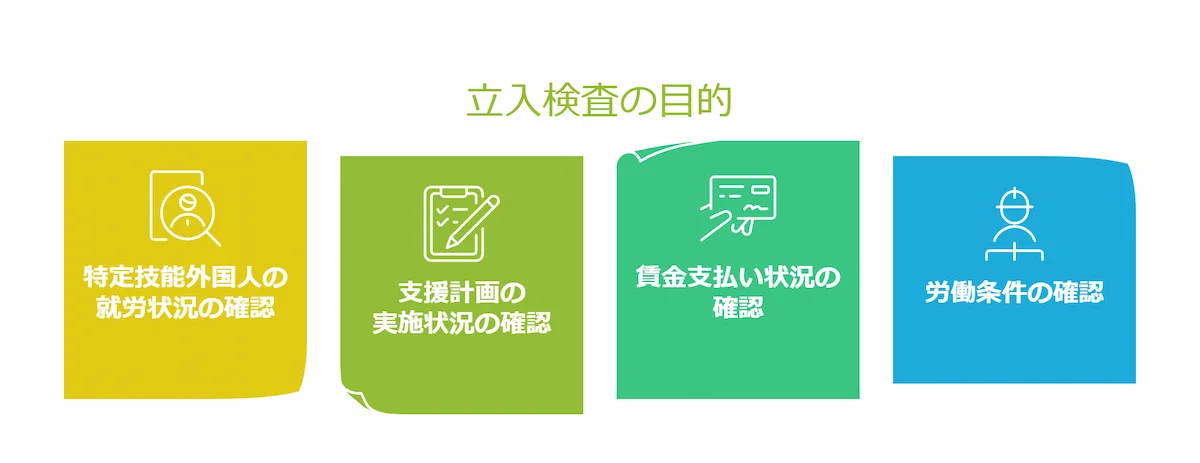

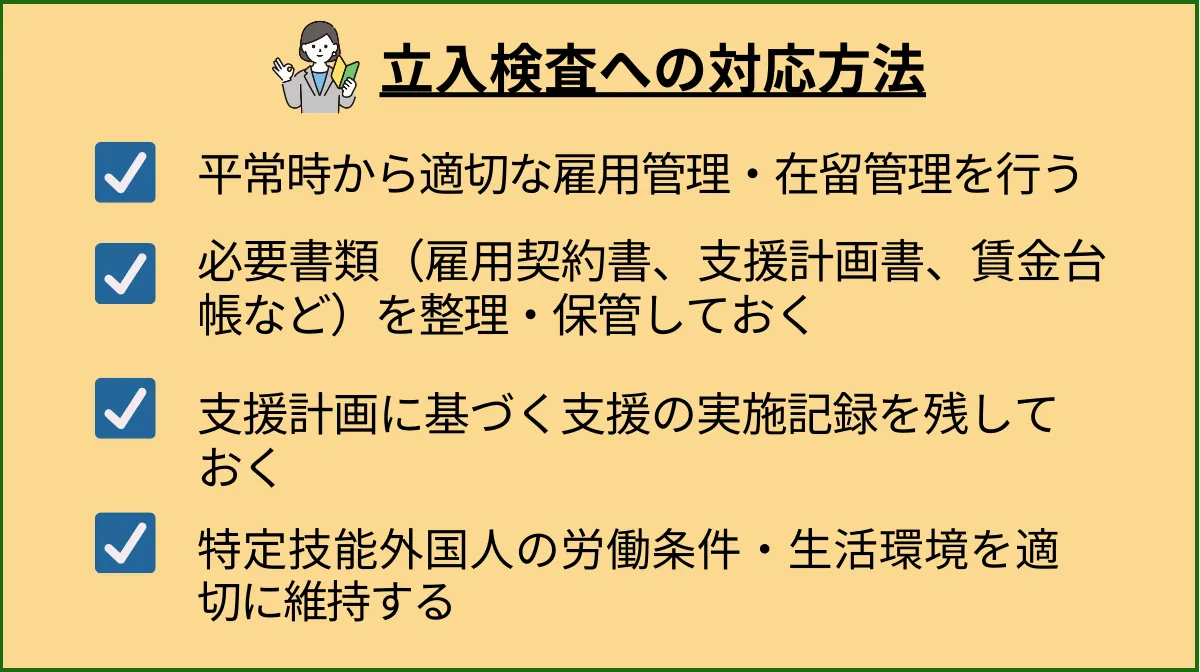

入管による立入検査の実態と対応方法

入管は、特定技能所属機関が適切に外国人を受け入れ、支援しているかを確認するために、立入検査を実施することがあります。

立入検査の実態

入管(出入国在留管理庁)は特定技能所属機関が適切に外国人を受け入れ、支援しているかを確認するために立入検査を実施することがあります。

この立入検査は、事前の通告なしに突然実施されるケースもあります。

検査の内容としては、特定技能外国人へのインタビューが行われ、彼らの就労状況の確認です。また、企業が保管している関連書類のチェックも実施されます。

特に不正行為の疑いがある場合には、より詳細な調査が行われることもあります。

こうした立入検査で問題が発見された場合、企業は改善指導を受けることになり、問題が悪質な場合には、罰則が適用される可能性もあります。

そのため、企業は日頃から特定技能外国人の適切な受入れと支援を行うことが重要なのです。

立入検査で問題が発見された場合、改善指導や、悪質な場合は罰則適用の対象となることがあります。

日頃から適切な受入れ・支援を行うことが重要です。

7.企業の採用担当者が知っておくべき入管法違反と罰則

特定技能外国人の雇用において、意図せず入管法違反を犯してしまうリスクがあります。

企業としては、どのような行為が違反になるのか、そしてその防止策を理解しておかなければなりません。

意図せず起こりがちな入管法違反とその防止策

企業が意図せず犯してしまいがちな入管法違反には、以下のようなものがあります。

報告義務違反

- 四半期ごとの活動状況・支援状況報告を怠る

- 雇用契約変更・終了の届出を怠る

- 特定技能外国人の所在不明を届け出ない

防止策

報告期限をカレンダーに登録し、担当者を明確にする。報告書作成のためのチェックリストを用意する。

支援計画不履行

- 支援計画に記載した支援を実施しない

- 支援の記録を残していない

防止策

支援計画の内容を社内で共有し、実施状況を定期的にチェックする。支援実施の記録を残す体制を整える。

支援計画不履行

- 支援計画に記載した支援を実施しない

- 支援の記録を残していない

防止策

支援計画の内容を社内で共有し、実施状況を定期的にチェックする。支援実施の記録を残す体制を整える。

資格外活動

- 特定技能の分野以外の業務に従事させる

- 認められた就労場所以外で働かせる

防止策

特定技能で認められた業務範囲を明確にし、社内で共有する。就労場所を変更する場合は事前に届け出る。

労働条件相違

- 申請時の雇用条件と実際の労働条件が異なる

- 最低賃金以下での雇用や残業代未払い

防止策

申請内容と実際の雇用条件を一致させる。労働法令を遵守し、適切な労務管理を行う。

違反を発見した場合の通報先と通報方法

他の企業や個人による入管法違反を発見した場合、以下の窓口に通報することができます。

通報方法には電話、メール、窓口、WEBサイトのフォームがあります。

通報の際は、違反の具体的な内容、場所、関係者などの情報をできるだけ詳しく提供することが望ましいですが、匿名での通報も可能です。

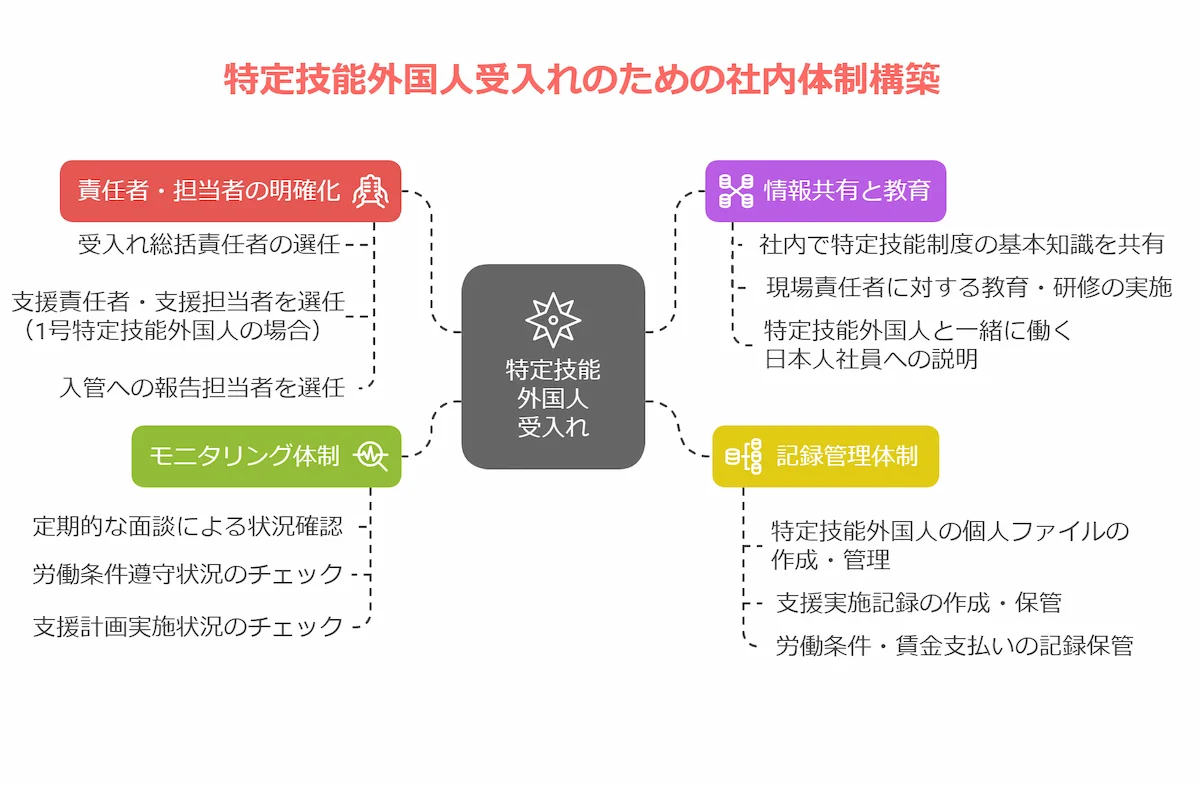

法令遵守のためのチェックリストと社内体制構築のポイント

特定技能外国人の雇用における法令遵守のためのチェックリストと社内体制構築のポイントを紹介します。

社内体制構築のポイント

このようなチェックリストと社内体制を整備することで、意図せぬ法令違反を防ぎ、特定技能外国人を適切に受け入れることができます。

8.入管とのやり取りをスムーズにする実務上のポイント

特定技能外国人の雇用手続きを円滑に進めるためには、入管とのやり取りを効率的に行うことが重要です。

ここでは、実務担当者に役立つポイントを紹介します。

余裕を持った申請を行おう

特定技能外国人の申請においては、審査期間の変動に注意が必要です。

出入国在留管理局の混雑状況によっては、想定より大幅に審査期間が延びるケースがあります。

特に新年度が始まる4月や上半期が終わる10月などは申請が集中しやすく、審査に時間がかかることが多いため、これらの繁忙期は可能な限り避けることをお勧めします。

また、申請書類に不備があると審査が遅れたり、最悪の場合不許可になったりする可能性もあるので、在留期限の切れる3ヶ月前には申請を完了させるなど、万が一の遅延にも対応できるよう計画的に準備を進めるようにしましょう。

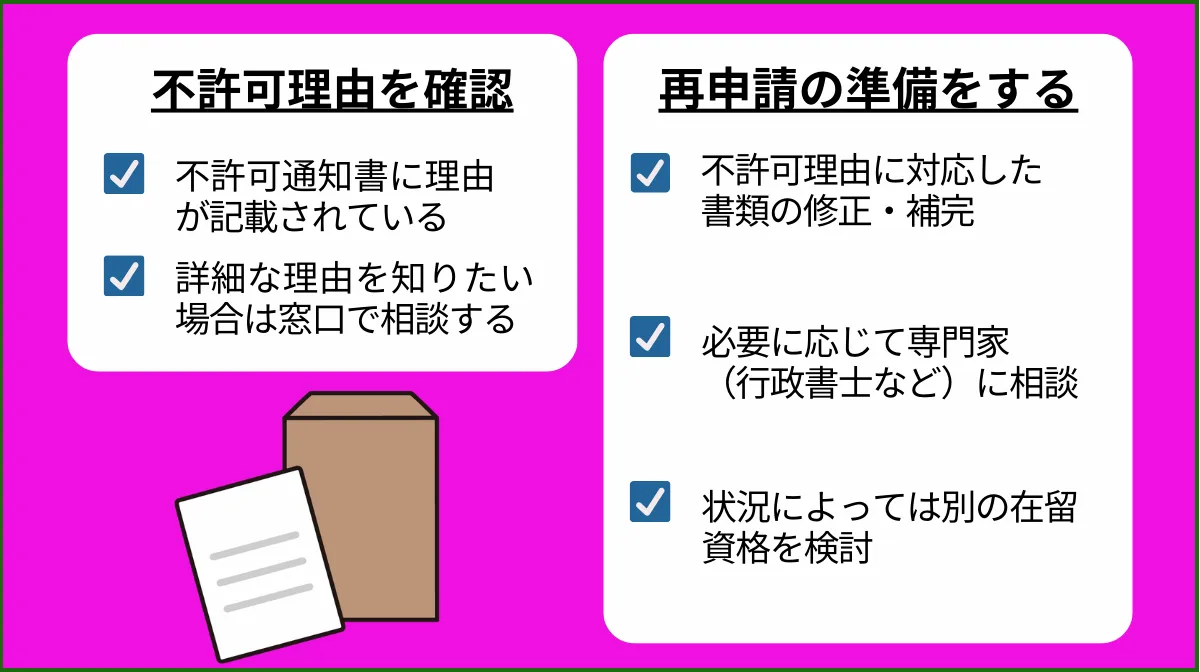

不許可となった場合の対応策と再申請のポイント

万が一、申請が不許可となった場合の対応策と再申請のポイントを紹介します。

不許可となる主な理由は以下の通りです。

- 申請書類の不備や虚偽記載

- 特定技能の要件(技能水準、日本語能力など)を満たしていない

- 受入れ企業の要件(財務状況、過去の法令違反など)を満たしていない

- 雇用条件が分野別運用要領の基準を満たしていない

- 支援計画の内容が不十分

不許可後の対応策

不許可は最終決定ではないので、条件を整えて再申請することは可能です。不許可理由を冷静に分析し、適切に対応しましょう。

難しいケースであれば行政書士などの専門家に相談する

特定技能の申請手続きは複雑であり、特に企業側が外国人材の在留資格申請に不慣れな場合は、専門知識を持つ行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。

行政書士は在留資格申請の細かな要件や最新の法改正情報にも精通しており、書類の不備や記載ミスを未然に防ぐことができます。

過去に在留資格の申請が不許可となった経歴がある外国人材の場合は、特に専門家のサポートが重要です。不許可となった原因を分析し、再申請時の戦略を立てることで許可を得られる可能性が高まります。

また、特定技能の分野ごとの特殊要件や実務経験の証明方法においても、専門家のアドバイスは非常に有益です。

初めての申請で不安がある場合や複雑なケースでは、専門家への相談費用は将来的なリスク回避のための投資と考えることができるでしょう。

9.入管手続きをマスターして特定技能外国人材受入れを実現しよう

特定技能外国人の採用・雇用において、入管は申請審査から在留管理まで重要な役割を担っています。

企業担当者は入管との適切な関わり方を理解し、必要な手続きや報告義務を確実に履行することが大切です。

また、分野別窓口も上手に活用しながら、効率的な採用プロセスを構築しましょう。

特定技能制度を正しく理解し、外国人材の力を最大限に活かせる職場環境づくりを目指してください。