2024年10月末時点で外国人労働者数は過去最多の230万人を突破する一方、51.4%の企業が人手不足に悩んでいます。

しかし外国人労働者を雇用する企業の約80%が「期待以上・期待通り」の成果を実感しています。

成功企業と失敗企業の違いは何でしょうか。本記事では、カシオ計算機や日本特殊陶業などの成功企業が実践する7つの取り組みと、3段階導入ロードマップを詳しく解説します。

- 外国人労働者受け入れで成功している企業の7つの実践的取り組み

- リスクを最小化する3段階導入ロードマップ

- よくある課題の実践的解決策と活用できる支援制度

1.外国人労働者受け入れで成功している企業が実践する7つの取り組み

成功企業の事例分析と各種調査結果から、外国人労働者の定着と活躍を実現している企業に共通する7つの実践的取り組みが明らかになっています。

これらの取り組みは相互に関連し合い、包括的な受け入れ体制を構築する要素として機能しています。

取り組み1:明確なキャリアパスと職種別採用制度の導入

総務省調査で「キャリアパスが不明確」が外国人労働者の最大の不満(27.6%)となっている背景には、日本のメンバーシップ型雇用と海外のジョブ型雇用の根本的な違いがあります。

海外では仕事内容が事前に決められている「ジョブ型雇用」が主流であるのに対し、日本では仕事内容を明確に限定しない「メンバーシップ型雇用」が一般的だからです。

参考元:総務省「3 就労環境の改善」

カシオ計算機株式会社の職種別採用事例

従業員2,768人、外国人数29名の電子機器製造販売業のカシオ計算機株式会社では、外国人労働者が入社後のキャリアプランをイメージしやすいよう職種別採用を導入しました。

担当業務を事前に特定することで、特定分野で高い専門性を持つ外国人の確保が容易になり、さらにキャリアアップ志向の強い外国人にとっては経験を積むのに最適な環境となるため、募集時の大きなPRポイントとなっています。

この取り組みにより、高い専門性を持った人材の獲得や入社後のミスマッチによる早期離職の防止に役立っています。

キャリアプランが明確になっているため、外国人労働者が高いモチベーションを維持しやすく、キャリアアップ志向が強い外国人材の獲得に効果的であると評価されています。

ジョブディスクリプション活用法

企業が外国人労働者に対して、仕事内容やキャリアプランを明確にしないまま採用を進めると、ミスマッチによる早期離職やモチベーションの低下といった問題の発生が懸念されます。

これらを未然に防ぐため、ジョブディスクリプションを活用して、職務内容や自社が期待する役割などを明確に提示することが重要です。

職務内容、期待する役割、評価基準を明文化し、海外のジョブ型雇用に慣れた外国人にとって理解しやすい形で提示します。

定期的な面談でキャリア進捗を確認・調整し、3~5年後の具体的な目標設定を行うことで、外国人労働者のモチベーション向上と早期離職防止を実現できます。

取り組み2:バディ制度・メンター制度による包括的サポート体制

言語・文化の壁による職場適応の困難は、外国人労働者が直面する最も大きな課題の一つです。

この課題に対する効果的な解決策が「バディ制度・メンター制度」の導入です。

バディ制度とは、入社して間もない新入社員に先輩社員が教育担当としてつき、会社や業務に慣れるまでマンツーマンで面倒を見る教育制度です。

メンター制度は、新入社員の相談相手となりメンタル面をケアすることが目的の制度です。メンターは日本語で「助言者」や「指導者」を意味し、新入社員の兄や姉のように近しい相談相手となって、日ごろの悩みの解決やキャリア形成をサポートします。

引用元:グローバル採用ナビ「バディ制度とは【メンター制度との違いやデメリットなどについても解説します】」

日本特殊陶業のバディ制度成功事例

スパークプラグとニューセラミックの製造・販売を手掛ける日本特殊陶業株式会社は、従業員5,719人を抱えており、そのうち29人が高度外国人材です。

日本語や日本の文化に馴染みのない外国人労働者が企業に早く馴染めるようにするため、日本人の新入社員がサポート役を務める「バディ制度」を導入しました。

外国人労働者が座学研修などの際に理解できないことがあったときなどには、日本人の従業員が分かりやすく説明します。

この仕組みは外国人労働者が抱えるコミュニケーション問題の解消につながっており、バディ制度を導入した2017年以降の離職者は0人となっています。

効果的なメンター制度設計

外国人労働者の母語対応可能な人材をアサインするのがベストですが、難しい場合はメンティーにとっての第2言語や、「やさしい日本語」で対応できる人材を当てます。

業務面とプライベート面の両方をサポートし、月1回以上の定期面談を実施することで、外国人労働者が抱える仕事上の悩みやプライベートのストレスを軽減できます。

取り組み3:やさしい日本語とコミュニケーション環境の整備

日本語は世界の中でも難しい言語と言われます。

そのうえ、日本人のコミュニケーションの仕方は独特で、敢えて結論を言わなかったり、言いにくいことを婉曲的に表現したりする習慣があり、これがビジネスシーンでもよく見られます。

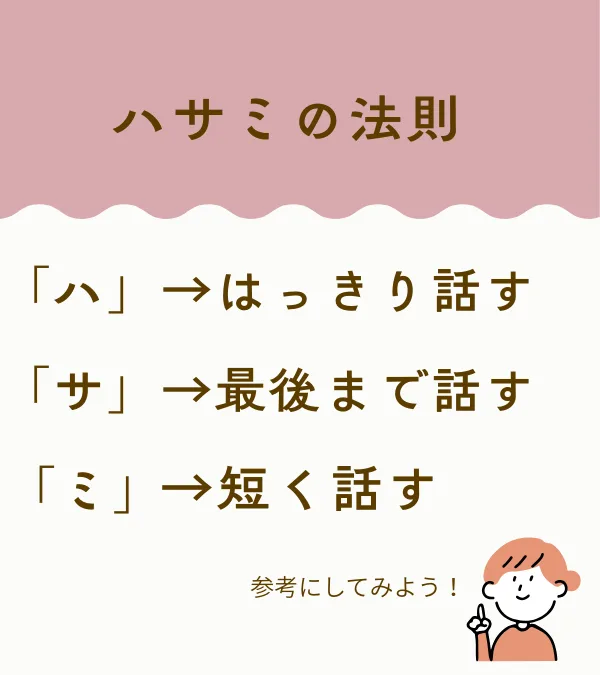

「ハサミの法則」の社内普及

日本人の従業員と外国人の従業員のコミュニケーションを円滑化するためには、まず「日本語の会話はとても難しい」という前提に立ち、日本人の従業員がなるべく分かりやすい日本語を話すよう指導していく必要があります。

「やさしい日本語」の実践にあたっては、「ハサミの法則」が参考になります。

「ハ」は「はっきり話す」

「サ」は「最後まで話す」

「ミ」は「短く話す」です。

コミュニケーション改善の実践例

例えば、「安全確認は?」という質問には、聞きたいことを示す肝心のパートがありません。「安全確認をしましたか?」の方が正確に伝わります。

日本人同士の会話では、このように「最後まで言わない」表現が非常に多く見られます。この部分を推測することは、外国人にとっては大変難しいことです。

また、「この機械は危険だから必ず安全確認をしてください」よりも、「この機械は危険です。必ず安全確認をしてください。」と一文を短くしたほうが、外国人にはしっかり伝わります。

大切なことを確実に伝えたいときは、翻訳アプリを使うという方法もあります。

以前は「Google翻訳」が主流でしたが、最近では「DeepL翻訳」も注目されています。

多言語対応体制の構築

法律では、就業規則を外国人の母語で用意するようにとは定めていません。

しかし、給与や休日などのルールを随時確認できるように、分かりやすい形にしておくことは、雇用者としての義務と言えるでしょう。

厚生労働省のホームページには、雇用管理に役立つ用語集が、英語、ベトナム語、中国語、タガログ語などの言語で用意されており、活用することができます。

取り組み4:公正で透明な評価制度の構築

外国人労働者の28.7%が「人事評価基準の不明確さ」に不満を抱いている現状に対し、透明で公正な評価制度の構築は急務です。

外国人労働者は、日本企業に対し、公平で分かりやすい評価制度を求めています。

評価基準の明文化と可視化

外国人労働者を含む全従業員の評価基準を見直し、昇給や昇進の条件を分かりやすくします。

人事の評価内容について、外国人労働者との食い違いをなくすために、英訳した評価シートを用意するといった対策も有効です。

昇進・昇格・昇給の条件を具体的に数値化し、四半期ごとの目標設定と進捗確認により、継続的なフィードバックシステムを構築します。

短期間キャリアアップ制度の導入

外国人労働者には生涯雇用という概念がないため、短期間でキャリアアップできる制度構築も必要です。

入社数年であっても評価基準に達している外国人労働者には、現場の責任者や管理職のポジションを与えるなどの人事設計を行うことで、従業員のモチベーションの維持が期待できます。

成果に応じた迅速な処遇改善や専門スキル向上に応じた資格手当制度を設けることで、定着率向上とパフォーマンス向上を同時に実現できます。

取り組み5:生活支援と定着促進の包括的プログラム

住み慣れた国を離れ、言葉や文化、習慣の違う国で働くのは簡単なことではありません。

外国人労働者は彼ら特有の悩みや不安を抱えており、企業が彼らの生活面に支援の手を差し伸べることは重要です。

住居確保の全面サポート

外国人労働者にとって、役所での住民票などの手続き、携帯電話の契約、銀行口座の開設などはとても難しい手続きです。

日本語の問題だけでなく、手続きに必要な書類をそろえたり、役所や銀行の場所を探すのにも苦労する場合があります。

外国人労働者の中には住むアパートを見つけることができず苦労する人もいます。不動産屋や大家によっては「外国人だから」という理由で入居を断る場合もあるからです。

また、外国人がアパートを契約する場合、日本人の連帯保証人が必須の場合があります。

そのため、日本人の従業員が手続きに必要な書類を事前に説明したり、各種手続きに同行するといった実際的な支援が有効です。

企業が不動産屋や大家と交渉したり、連帯保証人になるといった協力をすることで、外国人労働者が生活基盤を築くサポートをすることができます。(※最近は保証会社の活用もみられます)

サポートの例

| サポートの種類 | 内容 | 外国人労働者のメリット |

|---|---|---|

| 社宅・寮の提供 | 企業が所有または管理する物件を、比較的安価な家賃で提供する。 | ・住居を探す手間と時間が不要 ・敷金、礼金などの初期費用が不要な場合が多い ・相場より家賃が安い傾向 ・同僚とのコミュニティが築きやすい |

| 借り上げ社宅 | 企業が不動産会社から物件を借り、社員に貸し出す制度。 | ・個人で契約するより入居審査に通りやすい ・住居探しの手間が省ける ・連帯保証人が不要になる |

| 住宅手当の支給 | 毎月の給与に上乗せして、家賃の一部を補助する。 | ・自分の好きな物件を自由に選べる ・金銭的な負担が軽減される |

| 賃貸契約の連帯保証 | 労働者が個人で賃貸契約を結ぶ際に、企業が連帯保証人となる。 | ・賃貸契約における最大の障壁の一つである保証人問題が解決できる ・契約が非常にスムーズに進む |

| 入居手続き・生活サポート | ・不動産会社の紹介(多言語対応など) ・賃貸契約時の通訳、書類作成補助 ・ライフライン(電気・ガス・水道・インターネット)の契約支援 | ・言語や文化の壁による不安や困難を解消できる ・複雑な手続きをスムーズに行える ・日本での生活を安心してスタートできる |

| 初期費用支援 | 敷金、礼金、仲介手数料、火災保険料などの初期費用を企業が一時的に立て替える(貸付)、または支給する。 | ・入居時にかかる高額な初期費用の負担が大幅に軽減される |

| 生活オリエンテーション | ゴミ出しのルール、自治会への挨拶など、日本の生活習慣や地域のルールについて情報提供や指導を行う。 | ・地域住民とのトラブルを未然に防げる ・日本の生活文化への理解が深まる ・安心して地域社会に溶け込める |

地域コミュニティとの橋渡し

地域によっては、外国人に馴染みがなく、地元の住民と外国人従業員の間に交流が生まれにくい状況があり得ます。

企業は、こうした状況を見越して、地域のイベントに外国人従業員を伴って参加するといった工夫をすると良いでしょう。

外国人従業員に地域でのCSR活動に参加してもらうと、外国人に対する無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)を取り払う機会となるだけでなく、企業のブランドイメージの向上にも役立ちます。

取り組み6:日本語能力向上と継続学習支援

日本語力の上達はパフォーマンスに直結します。

業務推進に関する会話やメールはもちろん、日本人のメンバーとの雑談を交えたおしゃべりも、チームビルディングの観点から重要な意味を持っています。

JLPT(日本語能力試験)受験支援

企業ができる支援の一つとしては、日本語能力試験(JLPT)の資格取得をサポートすることが挙げられます。

日本語能力試験はN5~N1にレベル分けされており、N5は基本的な日本語を理解できるレベル、N1は幅広い場面で使われる日本語を理解できるレベルになっています。

職種にもよりますが、日本語でコミュニケーションしながら働く場合、N2かN1は欲しいところです。具体的な支援の方法としては、教材や受験費用の補助といった費用面の施策が考えられます。

継続的学習環境の提供

また、合格者を表彰する、評価制度と連動させるといったインセンティブ施策により、外国人労働者のモチベーションアップを図るといった施策も有効です。

外国人労働者の日本語学習を支援する取り組みは、組織のパフォーマンスアップに向けた先行投資と考えましょう。

社内日本語教室の開催やeラーニングシステムの導入、業務時間内での学習時間確保により、継続的な学習環境を提供することが重要です。

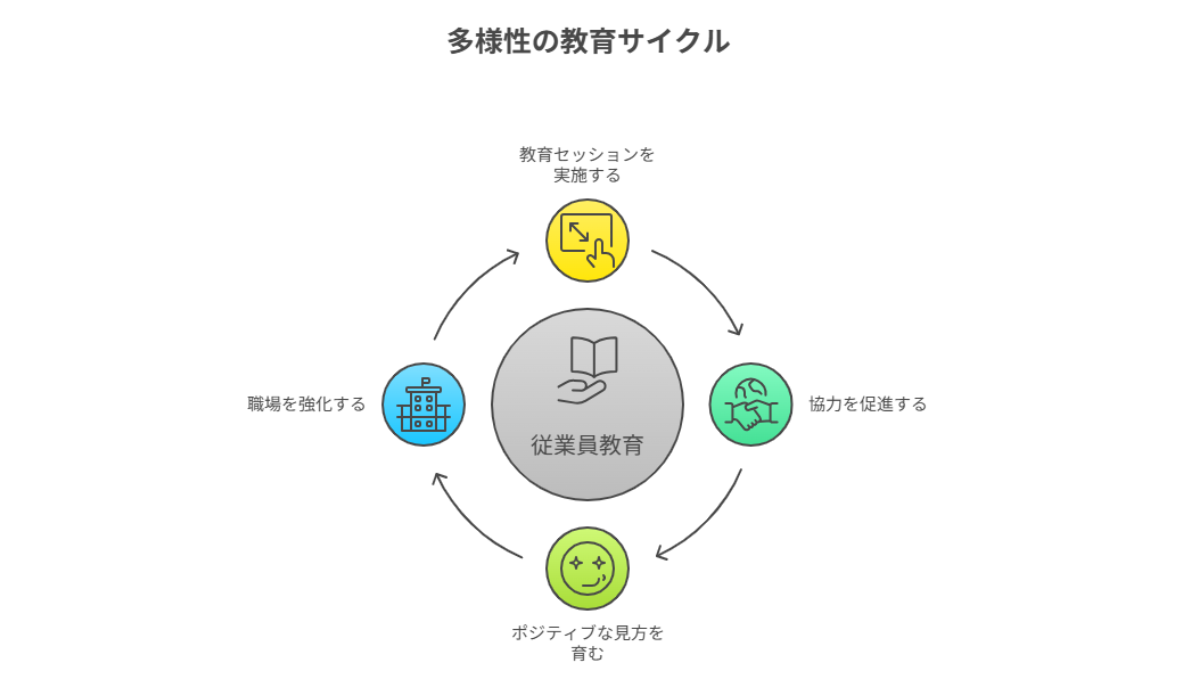

取り組み7:異文化理解と多様性推進の組織風土醸成

外国人労働者の雇用に向けた社内制度の改革には、経営・マネジャー層だけでなく日本人従業員の協力と理解も必要です。

日本人社員の理解不足がトラブルの原因となることを防ぐため、組織全体での異文化理解と多様性推進が不可欠です。

日本人社員向け異文化理解研修

日本人従業員に対して「なぜ外国人労働者が必要なのか」「外国人労働者とどのように協働するのか」「外国人労働者の雇用がどのようにプラスになるのか」などを教育して、彼らに対する正しい見方を醸成していきましょう。

社内で外国人労働者に対する健全な見方を育成していくことで、いじめや暴力、パワーハラスメントなどの問題を防ぐことが可能になります。

多様性を活かす企業文化の構築

宗教・食事習慣への配慮(祈祷室設置、ハラル食対応等)や文化的な祝日への理解と配慮により、多様性を活かす企業文化を醸成します。

多国籍チームでのプロジェクト推進により、異なる文化背景を持つメンバーの協働経験を積み重ねることが重要です。

長期的パートナーシップの構築

本多機工では、企業にとってデメリットと思われる外国人従業員の独立を積極的にサポートしています。

日ごろから適切な雇用管理下にて外国人従業員とうまく協働して、良い関係を築いた結果として、外国人従業員が独立をした後も会社の技術力や考え方を熟知した信頼できるパートナーとして関係を続けています。

実際にこれまで1名のチュニジア人と2名の中国人が独立を実現させており、現地パートナーとして関係を継続させています。

外国人労働者を受け入れるための制度の種類や特徴、必要な受入条件と手続きについて詳しく知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。

2.業界をリードする企業の成功事例詳細分析

外国人労働者受け入れで顕著な成果を上げている企業の取り組みを詳細に分析することで、成功の要因と具体的な実践方法を明らかにしていきます。

これらの企業事例は、規模や業界を問わず応用可能なベストプラクティスを提供しています。

メルカリの包括的外国人採用戦略

フリマアプリ大手のメルカリは、日本でもっとも外国人採用に力を入れている会社といっても過言ではありません。

2018年に新卒エンジニアの9割を外国人で構成するという大胆な戦略で注目を集めました。山田会長自らが「日本語が話せなくても、英語ができればどんどん雇う」と口にするほどの積極的な姿勢を示しています。

革新的取り組み

先輩社員による相談役制度では、外国人労働者をサポートするほか、「フレックス制度」「都合に合わせて取得できる有給休暇」「成果次第の報酬」などを用意し、社員の自主性を重んじています。

すべて英語で作られた採用ホームページも制作され、世界中から誰でも気軽に応募することができます。

これにより外国人は情報を得やすくなり、積極的な応募が見込めますし、企業も「グローバル」のイメージを強く打ち出すことができます。

成果

2018年新卒エンジニアの9割が外国人という急速なグローバル化を推進し、多様性を活かした新しいサービス開発やユーザー体験の向上を実現しています。

楽天の社内英語公用語化と異文化マネジメント

楽天グループは2010年から社内公用語を英語化し、グローバル企業としての基盤を構築してきました。

この先進的な取り組みは、外国人労働者にとって働きやすい環境を提供する最も効果的な事例の一つです。

先進的取り組み

社内公用語の英語化による世界中からの採用実現により、普段英語を使っている外国人にとっては、業務中に日本語を使用する必要がないため、日本人の社員とのコミュニケーションを容易に取ることができ、業務をスムーズに進められます。

企業理念を共有するワークショップの実施、リーダーの育成、異文化マネジメントの研修にも注力しています。

勉強会を通して文化の違いによる問題を話し合い、相互理解を深めているのも特徴です。

成果

グローバル人材の積極的獲得、文化的多様性の組織力化を実現し、海外事業展開の加速と現地市場での競争力強化を達成しています。

味の素のグローバル人材戦略

味の素は外国人採用に積極的な企業のひとつです。日本トップクラスの食料品メーカーで、名前を知らないひとがいないほどの大企業です。

味の素では実際に2018年時点で23,000人以上の外国人が働いており、社内比率は70%を超えています。

特徴的取り組み

実際に近年でも外国人留学生の募集を積極的に行い、毎年多くの外国人を採用しています。

2020年には独立行政法人国際協力機構(JICA)主導のもとで設立された「責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム」への参加も表明しました。

日常会話レベル以上の日本語が話すことができれば、業務にも問題ありません。味の素は35ヵ国に拠点を置き、食とアミノサイエンス事業を展開している世界的な企業でもあります。

成果

35ヵ国展開のグローバル企業としての基盤強化により、持続的な成長を実現。多様性を活かした商品開発と市場開拓により、企業価値の向上を継続的に達成しています。

3.外国人労働者受け入れ成功への3段階導入ロードマップ

外国人労働者の受け入れを成功させるためには、段階的かつ体系的なアプローチが不可欠です。

以下の3段階ロードマップに従って進めることで、リスクを最小化しながら確実な成果を実現できます。

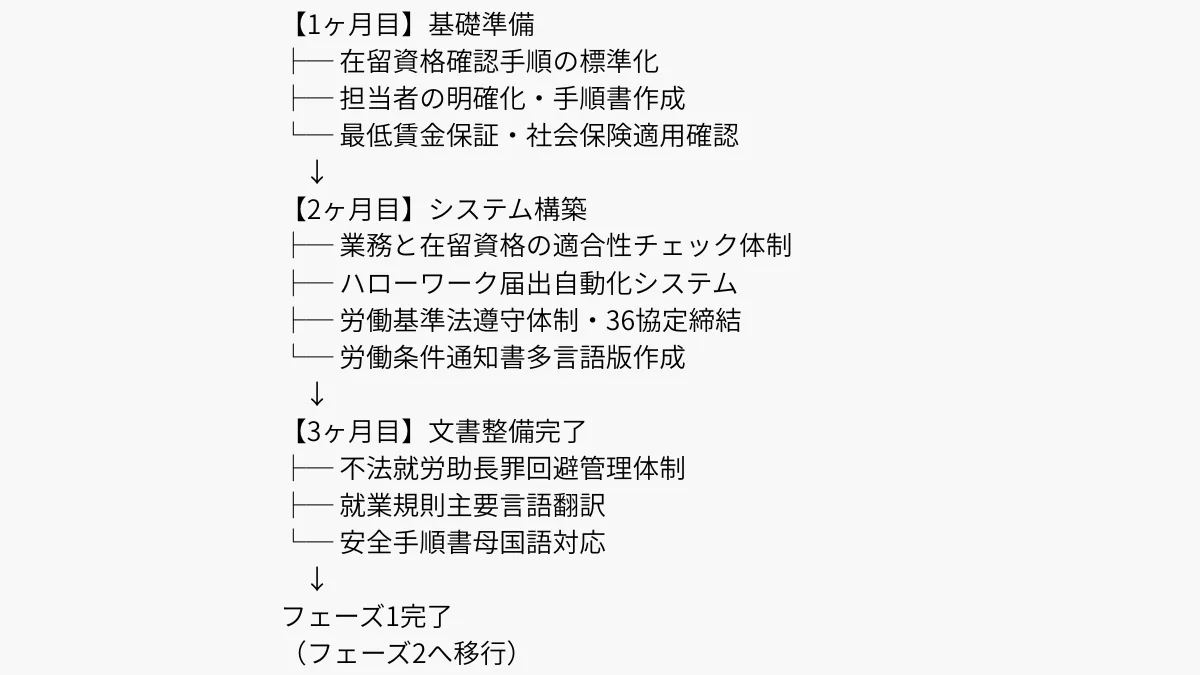

フェーズ1:基盤整備と法的コンプライアンス確立(導入1-3ヶ月)

最初の段階では、外国人労働者を適正に受け入れるための法的・制度的基盤を整備します。

この段階を確実に完了することで、後のフェーズでの問題発生を防ぎます。

必須対応項目

在留資格確認システムの構築では、在留カード・パスポートの確認手順を標準化し、業務内容と在留資格の適合性をチェックする体制を確立します。

外国人が就労するためには在留資格が必要であり、企業は在留資格で定められている範囲内の業務を割り当てる必要があります。

ハローワーク届出体制の整備では、雇用状況届出の自動化システム導入、担当者の明確化と手順書作成を行います。

労働施策総合推進法に基づき、外国人労働者がその能力を適切に発揮できるよう、外国人を雇用する事業主には、外国人の雇入れ、離職の際に、その氏名、在留資格などについて確認し、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。

労働条件整備では、労働基準法完全遵守体制の確立が重要です。

外国人労働者を雇用するとき、企業は日本人従業員を雇用するときと同じく、労働契約を締結し、記載内容を遵守する必要があります。労働基準法も、日本人と全く同じものが適用されます。

企業は最低賃金や労働時間、休憩、休日などの基準を順守しなければなりません。

外国人労働者に時間外労働を行わせる場合は36協定を締結する必要があり、そうしなかった場合6カ月以下の懲役また30万円以下の罰金になります。

多言語対応文書の準備では、就業規則の主要言語翻訳、労働条件通知書の多言語版作成、安全手順書の母国語対応により、重要情報の確実な伝達を可能にします。

労働基準法第89条には、「常時十人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成しなければならない」と規定されており、これには外国人労働者も含まれます。

フェーズ1フローチャート形式図

フェーズ2:受け入れ体制とサポート制度構築(導入4-6ヶ月)

基盤整備が完了した段階で、外国人労働者が実際に活躍できる環境とサポート制度を構築します。この段階では、定着率向上に直結する取り組みに重点を置きます。

重点実施項目

バディ・メンター制度の本格運用では、メンター候補者の研修実施、1on1ミーティングの定期化、相談内容の記録・改善システムを構築します。

日本特殊陶業の成功事例を参考に、日本人社員との協働体制を強化することが重要です。

外国人労働者が気軽に相談できるメンターを選任することで、彼らが抱える仕事上の悩みやプライベートのストレスを軽減することができます。

コミュニケーション環境の改善では、やさしい日本語研修の全社展開、翻訳ツールの効果的活用法教育、多言語対応の社内掲示板設置を行います。

「ハサミの法則」の徹底により、コミュニケーション精度を向上させ、日々のコミュニケーションがうまくいかないことによるお互いのストレスや組織としてのパフォーマンス悪化を防ぎます。

生活支援インフラの構築では、不動産業者との提携契約締結、生活オリエンテーションプログラム作成、地域コミュニティとの連携体制を整備します。

買い物や通院は、会社の仕事とは直結しませんが、健康的な生活を維持するために必要な行為です。

生活必需品はどこで買えるのか、病気になったら、怪我をしたら、どうやって病院に行けばいいのか、薬はどこで買えるのかといった情報を事前にまとめて共有してあげるなどの取り組みが考えられます。

月別実施項目表

| 項目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 担当部署 |

|---|---|---|---|---|

| バディ・メンター制度 | メンター候補者選定・研修 | 1on1ミーティング開始 | 相談記録システム運用 | 人事部 |

| 優しい日本語 | 全社研修実施(基礎) | ハサミの法則実践訓練 | 効果測定・改善 | 総務部 |

| コミュニケーション環境 | 翻訳ツール導入 | 活用法教育実施 | 多言語掲示板設置 | IT部・総務部 |

| 生活支援インフラ | 不動産業者提携交渉 | 契約締結・体制構築 | 生活オリエンテーション開始 | 総務部・人事部 |

| 地域連携 | 自治体窓口連絡 | 国際交流協会提携 | 地域イベント参加開始 | 総務部 |

フェーズ3:持続的成長とパフォーマンス最大化(導入7ヶ月以降)

受け入れ体制が確立した段階で、外国人労働者の能力を最大限に活用し、組織全体の競争力向上を図ります。この段階では、長期的な関係構築と戦略的活用に焦点を当てます。

発展的取り組み

キャリア開発プログラムの実装では、個別キャリアプランの策定、スキル向上研修の多言語対応、管理職登用制度の整備を行います。

外国人労働者には生涯雇用という概念がないため、短期間でキャリアアップできる制度構築が必要です。入社数年であっても評価基準に達している外国人労働者には、現場の責任者や管理職のポジションを与えるなどの人事設計を行うことで、従業員のモチベーションの維持が期待できます。

組織文化の進化では、多様性を活かすプロジェクト推進、異文化理解の深化と相互学習、グローバル企業としてのブランド確立を図ります。

外国人従業員と日本人従業員が協働できる環境を構築することで、これまでとは違う視点で物事を見る機会を作り出すことができます。文化や風習、宗教や言語など様々な思考と価値観が混ざり合うことで、新しいアイデアが生まれやすくなり、業務の進め方や新製品の開発など、様々な分野でイノベーションの創出が期待できます。

長期的パートナーシップ戦略では、現地パートナー育成プログラム、海外展開時の人材活用計画、リファラル採用システムの高度化を実施します。

ある程度外国人の従業員が定着してきたら、リファラル採用も有効です。日本で暮らす外国人は、国や地域ごとにコミュニティを作っているので、口コミや紹介で良い人材に巡り会えるかもしれません。

戦略的発展項目表

| 領域 | 7-9ヶ月目 | 10-12ヶ月目 | 13ヶ月目以降 | 担当部署 |

|---|---|---|---|---|

| キャリア開発 | 個別プラン策 | スキル研修多言語化 | 管理職登用制度運用 | 人事部・教育部 |

| 組織文化進化 | 多様性プロジェクト開始 | 異文化理解深化 | グローバルブランド確立 | 全部署 |

| パートナーシップ | 現地パートナー育成 | 海外展開人材活用 | リファラル採用高度化 | 国際事業部 |

4.外国人労働者受け入れで得られる4つの戦略的メリット

外国人労働者の受け入れは、単なる人手不足の解決を超えて、企業の競争力向上と持続的成長を実現する戦略的投資として位置づけることができます。

以下の5つのメリットは、相互に関連し合いながら企業価値の向上に貢献します。

若年労働力確保による組織活性化

日本の生産年齢人口が過去最低の59.5%まで低下する中、外国人労働者は貴重な若年労働力として注目されています。

今後、人材獲得競争はますます激化していくでしょう。外国人労働者から見て働きやすいと思える環境を整え、それをアピールしていくことは、会社の業績に良い影響をもたらします。

統計データ

外国人労働者の平均年齢は32.7歳と若く、中でも技能実習は26.9歳、特定技能は28.0歳と特に若い人材が多いのが特徴です。日本人生産年齢人口59.5%との対比効果により、組織全体の年齢構成バランスの改善が期待できます。

具体的効果

若い外国人労働者は高い労働意欲と学習能力を備え、新技術への適応力に優れています。

この若年労働力の参加により、職場全体のモチベーション向上と活性化が促進され、長期的な戦力として企業の成長を支える基盤となります。

時間とコストをかけて外国人労働者を採用しても、適正な労働環境が構築されていないと離職につながってしまう恐れがあるため、働きやすい環境整備が重要です。

参考元:外国人雇用相談室「1-4. 外国人労働者の平均年齢」

イノベーション創出と競争力強化

多様性がもたらす価値は、単なる労働力の補完を超えて、組織の創造性と問題解決能力の飛躍的向上をもたらします。

日本人は協調性や同質性を好みがちですが、新しいアイデアを生み出したり、今までにないイノベーションを巻き起したりするうえでは、しばしば障害になりえます。

そういった際に起爆剤となるのが「外国人人材の起用」です。

多様性がもたらす価値

異なる視点による業務プロセス改善により、従来の日本人同質性では発見できなかった課題や改善点が明らかになります。

新製品・サービス開発への貢献や日本人同質性の課題解決により、イノベーション創出の原動力となります。

実践例

外国人社員の提案による業務効率化(約15%の時間短縮実現例あり)や、多文化チームでの創造的問題解決、グローバル市場ニーズの的確な把握などの成果が報告されています。

企業に外国人を受け入れると、企業で働く社員にとっては良い意味で刺激となり、外国人の意見を受け入れることができれば、作業の方法を効率的にできたり、あるいは日本人だけでは思いつかなかったアイデアが出たりすることもあります。

海外展開・インバウンド対応力の飛躍的向上

グローバル化が進む現代において、外国人労働者は企業の国際競争力強化に不可欠な人材です。

日本企業が生産拠点、販売先として重視している国ランキング上位10位以内のうち、アメリカを除くすべての国がアジア諸国です。

また、2023年1月~6月までの訪日外国人観光客数は1,071万2千人にのぼり、観光客数ランキングの上位10カ国中9カ国をアジア諸国が占めています。

戦略的価値

母国語対応によるビジネス機会拡大は、インバウンド市場での売上増加に直結します。

外国人対応可能企業の平均20%の売上向上が報告されており、現地市場の文化・商習慣の深い理解により、海外拠点での即戦力人材確保が可能になります。

外国人社員の現地ネットワーク活用による新規取引先開拓により、従来アプローチが困難だった市場への参入を実現した企業が増加しています。

インバウンド対応においても、母国語での対応が可能で、母国の国民の好みをよく知る外国人材は、企業に重宝される人材といえます。

組織全体のダイバーシティ促進効果

外国人労働者の雇用は、組織全体の多様性向上に大きな波及効果をもたらします。

内閣府調査データ

内閣府の調査によると、外国人労働者を雇用する企業はそうではない企業に比べて雇用者全体、女性正社員、女性管理職、正社員の中途採用者、65歳以上の雇用者の割合が高くなることが分かっています。

このことから、外国人労働者の雇用が日本人の仕事を奪うわけではなく、むしろダイバーシティを促進することが推測されます。

これは、多様性への意識が高まることで、年齢や性別を問わず様々な人材の活用が促進されるためです。

外国人雇用により培われたダイバーシティマネジメントのノウハウが、中途採用者の受け入れや定着率向上にも活用され、組織全体の人材活用力が向上します。

5.よくある課題と実践的解決策

外国人労働者の受け入れにおいて企業が直面する主要な課題と、その効果的な解決策を具体的に解説します。

これらの課題を事前に理解し、適切な対策を講じることで、スムーズな受け入れと定着を実現できます。

言語の壁を効果的に乗り越える3つの方法

日本語の複雑さによる業務支障は、外国人労働者受け入れにおける最も頻繁に発生する課題です。

総務省の調査でも、「英語や母国語で就労できる環境の整備が不十分」(22.7%)、「遠回しな言い方など仕事の指示が不明確」(22.7%)といった言語に関する課題が上位にランクインしています。

課題: 日本語の複雑さによる業務支障

日本人同士であれば難なく文脈を読んだり意図をくんだりすることができる内容でも、外国人にはそうはいきません。

日々のコミュニケーションがうまくいかないと、お互いにストレスがたまるばかりでなく、組織としてのパフォーマンスにも悪影響が生じかねません。

文化的違いによるトラブル予防

宗教・習慣・価値観の違いによる摩擦は、適切な予防策と対処法により未然に防ぐことができます。

総務省の調査でも「外国文化・宗教に対する理解が不十分」(2.5%)という課題が挙げられており、企業側の理解不足が問題となることがあります。

課題: 宗教・習慣・価値観の違いによる摩擦

日本企業と外国企業では慣行にさまざまな相違があります。社会保険の適用と保険料の徴収、税金の源泉徴収など金銭に関わることについては、事前に必ず説明することが必要です。

これを怠ると意思疎通の困難さとあいまって、外国人労働者を雇用する際のトラブルの原因となります。

予防策

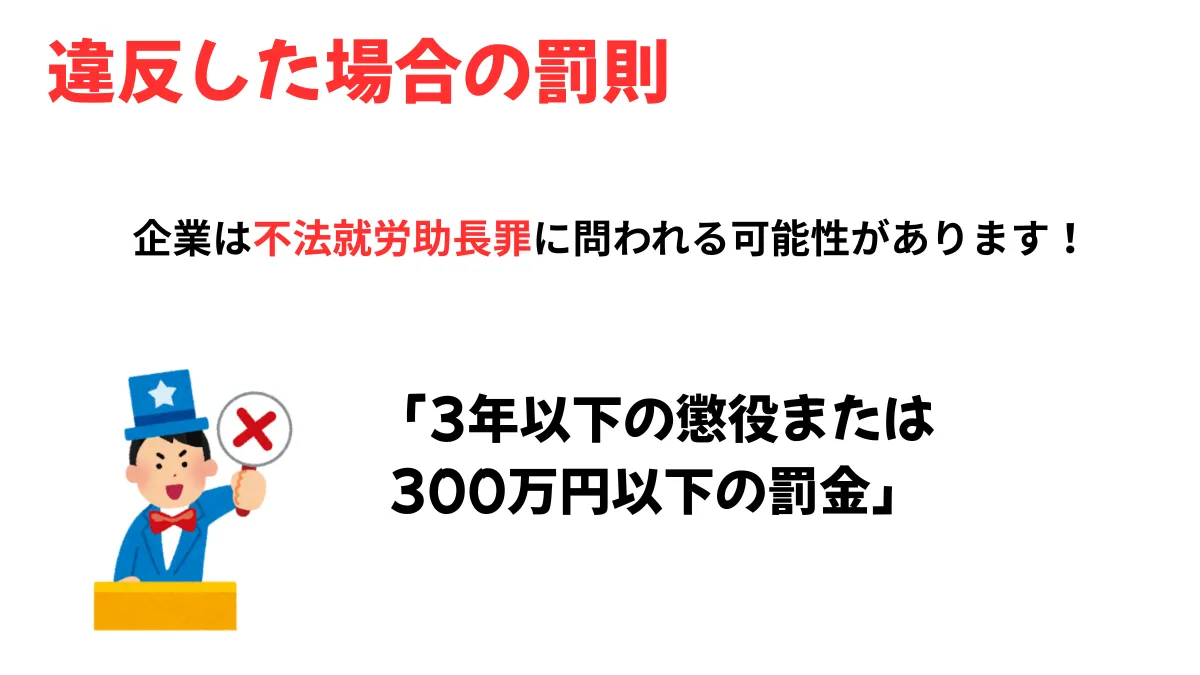

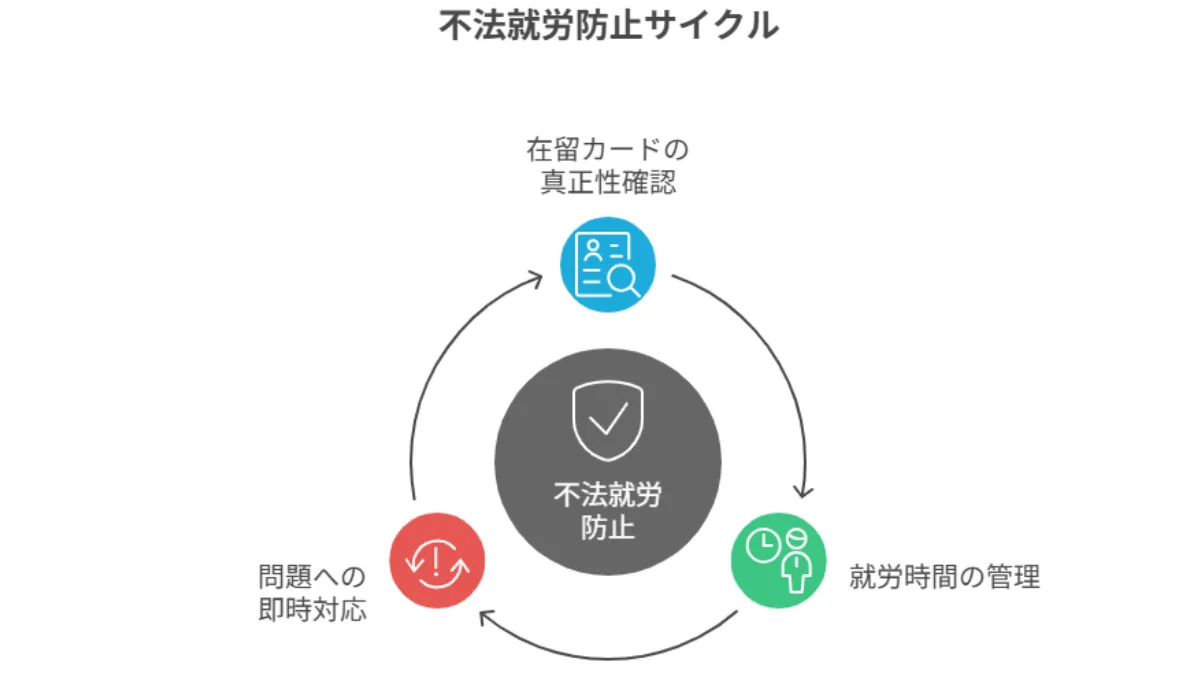

法的コンプライアンス確実遵守のチェック体制

法的リスクを回避し、適正な雇用管理を実現するための包括的なチェック体制が不可欠です。

企業にコンプライアンスの遵守が求められる昨今、外国人の雇用に関しても、正しい法律知識をもつことが必要となっています。

リスク管理項目

在留資格と業務内容の適合性では、月次での在留期限確認、業務変更時の資格適合性チェック、更新手続きの事前アラートにより、不法就労助長罪のリスクを排除します。不法就労助長の罪は罰金300万円が上限となります。

もし違反した場合は、不法就労助長罪の罪に問われ、罰金300万円以下の罰金を払わなければいけなくなりますので気をつけましょう。

労働条件の適正管理では、労働時間の正確な記録・管理、最低賃金遵守の定期確認、社会保険加入状況の管理により、外国人労働者の権利保護を徹底します。

外国人労働者にも日本の社会保障関係法令が適用されるため、条件を満たしていれば雇用保険や社会保険への加入が必要です。

不法就労助長罪の完全回避では、在留カードの真正性確認手順、就労可能時間の厳密管理、疑義発生時の即座対応プロトコルを整備することで、問題の拡大を防ぎます。

外国人を雇用したいが、どうしたらよいか分からない場合は、ハローワークや外国人雇用サービスセンターなどの機関で外国人労働者の求人案内や雇用相談に応じています。

まず、最寄りの相談機関に問い合わせてみると良いでしょう。

6.支援制度と相談窓口の効果的活用法

外国人労働者の受け入れにおいて、公的な支援制度や相談窓口を効果的に活用することで、導入コストの削減と成功確率の向上を実現できます。

これらのリソースを戦略的に活用する方法を詳しく解説します。

外国人雇用管理アドバイザー制度の戦略的活用

外国人雇用管理アドバイザー制度は、外国人労働者の適正な雇用管理や労働条件の推進を目的として、厚生労働省によって管轄されています。

外国人雇用管理アドバイザーが、外国人労働者の雇用に伴う問題や改善点などの相談に応じてくれます。

活用メリット

①無料での専門的アドバイス取得により、外部コンサルタント費用を大幅に削減できる

②適正雇用管理のベストプラクティス習得により、時間とコストの浪費を防げる

③トラブル発生時の迅速な解決支援により、問題の深刻化を防ぎ、事業継続リスクを最小化できる

効果的な活用方法

導入前の事前相談で制度理解を深化させ、自社の業界・規模に適した受け入れ方法について具体的なアドバイスを得ます。定期的な相談で継続的改善を推進し、他社事例の情報収集とベンチマーク設定により、自社の取り組みレベルを客観的に評価できます。

相談の申し込みはハローワークで受け付けており、相談料は無料です。

外国人労働者を初めて雇用する企業担当者、すでに外国人を雇用しているが最適な労働環境の構築について相談したい方は利用してみると良いでしょう。

外国人雇用サービスセンターとの連携強化

全国4ヶ所に設置された外国人雇用サービスセンターは、厚生労働省が管轄する外国人向けの就職支援を行っています。

企業に対して、留学生や高いスキルを持つ外国人材の紹介を行っており、地域特性に応じた専門的なサポートを提供しています。

各センター活用法

連携メリット

優秀な人材の紹介機会の獲得により、採用コストの削減と質の高い人材確保を同時に実現できます。

採用プロセスの効率化により、採用期間の短縮と事務負担の軽減が可能です。地域特性に応じたサポートにより、地元企業とのネットワーク構築や情報交換の機会も得られます。

地域ネットワークとの協力体制構築

公的機関だけでなく、地域の関連組織との連携により、より包括的な支援体制を構築できます。

連携先の戦略的選択

地方自治体の外国人支援窓口との連携により、住民登録や生活支援に関する情報提供を受けられます。国際交流協会との業務提携では、文化交流イベントや日本語学習支援プログラムへの参加機会を得られます。

地域商工会議所での情報交換により、同業他社の取り組み事例や地域の外国人雇用動向を把握できます。近隣企業との外国人雇用研究会参加により、共通課題の協働解決策を開発できます。

| 連携先カテゴリ | 具体的な組織 | 主な支援内容 | 企業側メリット |

|---|---|---|---|

| 行政機関 | 市役所・区役所外国人支援窓口 | 住民登録、各種手続き案内 | 手続きスムーズ化、トラブル回避 |

| 公的機関 | 国際交流協会 | 日本語教室、文化交流イベント | 語学力向上、地域適応促進 |

| 業界団体 | 地域商工会議所 | 外国人雇用セミナー、情報交換 | ベストプラクティス共有 |

| 地域企業 | 近隣同業他社 | 共同研修、課題解決研究会 | コスト削減、ノウハウ蓄積 |

協力効果

地域全体での外国人受け入れ環境向上により、外国人労働者からの地域評価が向上し、優秀な人材の獲得競争で有利になります。共通課題の協働解決により、個社では困難な問題も効率的に解決できます。

ベストプラクティスの相互共有により、試行錯誤による時間とコストを削減し、より効果的な取り組みを迅速に展開できます。

これらの支援制度と相談窓口を戦略的に活用することで、外国人労働者受け入れの成功確率を大幅に向上させながら、導入コストを最小化できます。

7.外国人労働者との共生で実現する企業の持続的成長

外国人労働者の受け入れは、人手不足解決を超えた戦略的投資です。本記事で紹介した7つの実践的取り組みと3段階ロードマップにより、80%弱の企業が期待以上の成果を実現しています。

成功の鍵は「条件の平等」ではなく「結果の平等」を重視し、段階的に環境整備を進めることです。今こそ多様性を活かした新しい企業文化を構築し、持続的成長の基盤を確立する時です。

特定技能人材紹介会社の役割や選び方、費用相場から、実際におすすめの紹介会社まで、採用を成功させるための具体的なポイントを詳しく知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。