人手不足が深刻化する中、外国人採用で正社員雇用を成功させる企業が急増しています。

しかし在留資格の理解不足や受け入れ体制の不備により、せっかくの採用機会を逃す企業も少なくありません。

本記事では、法的リスクを回避しながら外国人正社員の採用から定着まで実現する5つのステップを、成功企業の事例とともに詳しく解説します。

- 在留資格別の雇用可能範囲と法的リスクを完全に回避する方法

- 採用活動から内定獲得まで効率的に進める実践的手順

- 外国人社員の定着率を向上させる継続支援の具体的ノウハウ

1.外国人正社員雇用が急速に拡大する背景と2025年の最新トレンド

人手不足企業51.1%の現実と外国人採用が解決策となる理由

2026年の日本は、かつてない規模の人手不足に直面しています。

帝国データバンクの最新調査によると、正社員の人手不足を感じている企業の割合は51.4%に達し、4月としては過去最高水準を記録しました。

この状況は、コロナ禍以降で最も深刻なレベルとなっており、企業の事業継続にとって重大な脅威となっています。

特に建設業では68.9%、道路貨物運送業では72.2%の企業が人手不足を感じており、「仕事はあるが人手不足で受けきれない」という深刻な状況が広がっています。

2024年の「人手不足倒産」は287件と過去最多を記録し、2年連続で最多更新を続けている状況です。

一方で、外国人労働者数は230万2,587人と過去最高を更新し、前年比12.4%の高い伸び率を維持しています。

この25万人という年間増加数は、集計開始以降で最大規模となっており、外国人採用が人手不足解消の重要な解決策として機能していることを示しています。

地方企業における外国人採用の効果は特に顕著で、都市部への人材集中が進む中、外国人材は地方での雇用機会を積極的に選択する傾向があります。

製造業では59万8,314人、建設業では17万7,902人の外国人が就労しており、これらの業界での人手不足解消に大きく貢献しています。

参考元:厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)」

成功企業と失敗企業の決定的な違い

外国人採用で成功を収めている企業には明確な共通点があります。

成功企業は、単なる人手不足の穴埋めではなく、外国人材を戦略的に活用し、組織全体の競争力向上を実現しています。

成功している企業の共通する特徴とは?

①在留資格と業務内容の完璧なマッチングができている

②外国人材の特性を理解した採用戦略を構築している

成功企業の第一の特徴は、在留資格と業務内容の完璧なマッチングです。

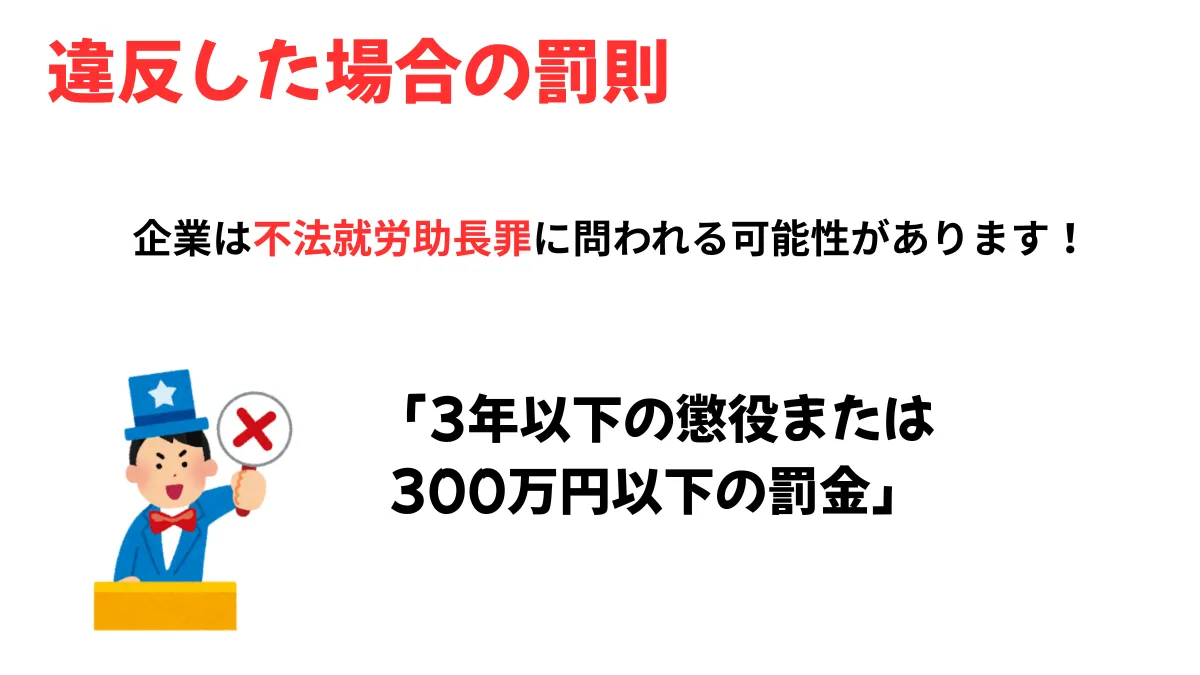

不法就労助長罪(懲役3年・罰金300万円)のリスクを回避するため、採用前の段階で徹底的な資格確認を行い、法的コンプライアンスを最優先としています。

第二に、外国人材の特性を理解した採用戦略を構築している点です。

外国人はキャリアアップを重視する傾向が強く、成功企業では明確なキャリアパスと成果に基づく評価制度を整備しています。これにより、優秀な人材の長期定着を実現しています。

対照的に、失敗企業では在留資格の理解不足による採用キャンセル、文化的配慮の欠如によるコミュニケーション不全、短期的な人材確保のみに焦点を当てた場当たり的な採用が見られます。

2026年に求められる新しい採用アプローチは、「多様性を競争力に変える組織づくり」です。

成功企業は、外国人材の多様な視点を活用して革新的なアイデアを創出し、グローバル市場での競争優位性を構築しています。

2.【ステップ1】外国人正社員雇用の基礎知識を完璧にマスターする

正社員雇用可能な在留資格の完全分類と業務範囲

外国人を正社員として雇用するためには、まず在留資格の種類と就労制限について正確に理解することが不可欠です。

在留資格は大きく4つのカテゴリーに分類され、それぞれ就労可能な業務範囲が異なります。

職種制限なしの在留資格

永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等が該当します。

これらの身分・地位に基づく在留資格を持つ外国人は、日本人と同様にあらゆる職種で正社員として雇用できます。

どのような職種でも正社員として雇用できるのは、これらの在留資格を持つ外国人です。

職種制限ありの在留資格

最も重要なのが「技術・人文知識・国際業務」です。

この資格では、自然科学分野または人文科学分野に属する一定水準以上の技術や知識、外国文化に基づく思考や感受性を必要とする業務に就くことができます。

しかし、工場でのライン作業のような産業・サービスの現場での業務はできません。

特定技能

特定技能は「人手不足が深刻な特定産業分野で即戦力として働くことができる在留資格」です。

介護、建設、製造業、外食業など幅広い業務に従事でき、一定の現場作業も認められています。

産業・サービスの現場での業務が認められているのは、現状では永住者など身分・地位に基づく在留資格の外国人と特定技能外国人、技能実習生に限られます。

在留資格と業務内容のマッチング判断では、採用予定の職種で必要とされる専門性と外国人の学歴・経験の関連性を詳細に検証する必要があります。

留学生

留学のような就労できない在留資格を持つ外国人は資格外活動許可を受ければ就労できますが、多くの場合就労時間に制限があるため、正社員として雇用するには就労できる在留資格に変更してもらう必要があります。

絶対に避けるべき法的リスクと予防策

外国人雇用における最大のリスクは不法就労助長罪です。

正社員雇用した外国人が持つ在留資格で認められる活動と、任せた業務内容が一致していない場合、外国人本人は不法就労となり、企業側は不法就労助長罪に問われます。

不法就労助長罪の罰則は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金で、これらが併科されることもあります。

例えば、技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ外国人を、コンビニのレジ打ちなど産業・サービスの現場での業務に就かせた場合などが挙げられます。

不法就労を防ぐためには、採用活動を始める前に「採用予定の職種に正社員として就くことができる在留資格は何か」を確認し、取得要件も把握しておくことが必要不可欠です。

採用段階だけでなく、入社後も在留資格と任せる業務内容の整合性を意識することが求められます。

在留資格と業務内容の不一致を防ぐチェック体制では、採用時だけでなく入社後の継続的な確認が重要です。

出入国在留管理庁が提供する「在留カード等読取アプリケーション」を活用すれば、偽造カードを見分けることができます。

配置転換や業務変更の際も、新しい業務が在留資格の範囲内であるかを必ず確認します。

日本人雇用との違いと外国人特有の手続き

外国人にも日本の労働関係法令が適用されるため、日本人を正社員雇用する場合と基本的な手続きは同じです。ただし、外国人ならではの雇用手続きもあります。

外国人雇用状況の届出は、在留資格「外交」「公用」および「特別永住者」以外のすべての外国人が対象となります。

外国人雇用状況の届出は全ての事業主の義務と定められており、届出を怠ったり、虚偽の報告を行ったりすると30万円以下の罰金が科されます。

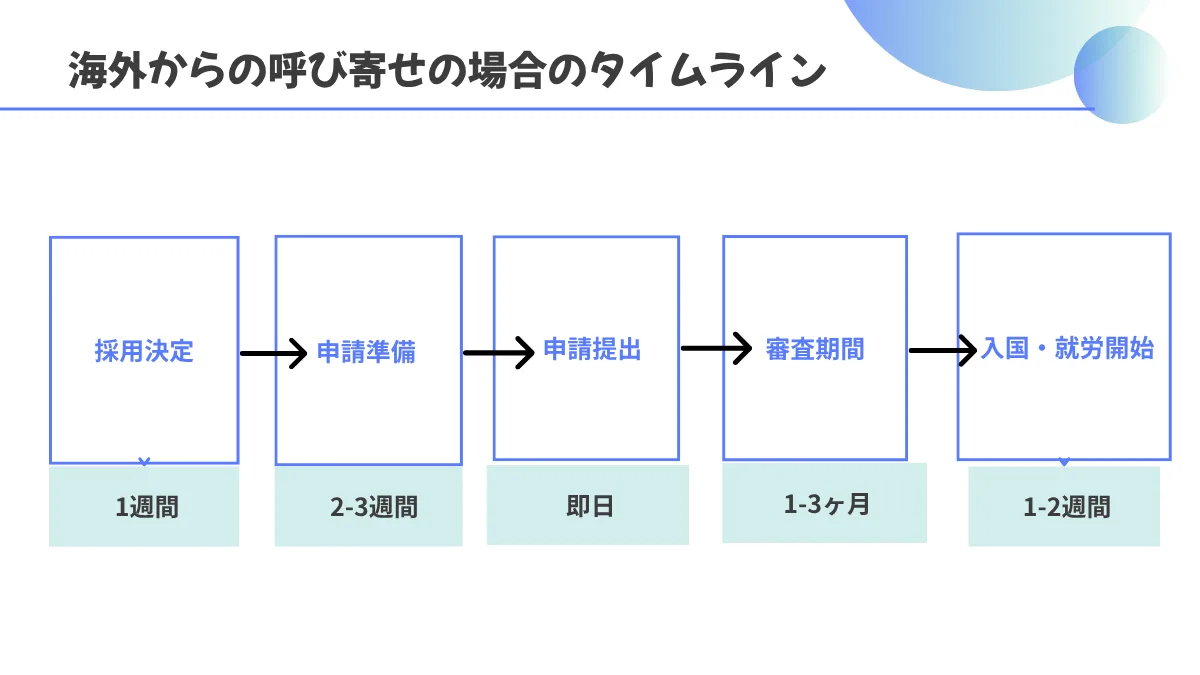

在留資格認定証明書交付申請は、海外在住の外国人を採用する場合に企業が代理人として申請を行います。

申請から交付まで1~3ヶ月を要するため、採用スケジュールを逆算した計画的な準備が必要です。

この他に、住居地の届出、所属(活動)機関に関する届出、所属(契約)機関に関する届出、在留資格の変更、在留期間の更新など、外国人本人が行う手続きもあります。

期日内に申請できるよう、入社後も企業側がサポートするとよいでしょう。

労働条件通知書の多言語化対応では、厚生労働省が提供する8ヶ国語対応のモデル様式を活用できます。労使トラブルの予防のため、外国人が理解できる言語での書面交付と丁寧な説明が重要です。

3.【ステップ2】外国人採用のメリットを最大化する戦略的アプローチ

企業が獲得できる4つの競争優位性

若手優秀人材確保による組織活性化の実現

外国人従業員が在籍することで、さまざまな視点や価値観が組織に持ち込まれ、従来の発想に捉われずに革新的なアイデアが生まれやすくなります。

例えば製品開発の場面では、日本人従業員だけでは思い付かなかった発想が外国人従業員から提案されることで、新たな製品が生み出される可能性があるでしょう。

日本の少子高齢化が進む中、国内での人材確保は年々難しくなっています。

一方、海外には多くの優秀な人材が存在するため、採用の幅を外国人まで広げれば若手人材を確保しやすくなります。

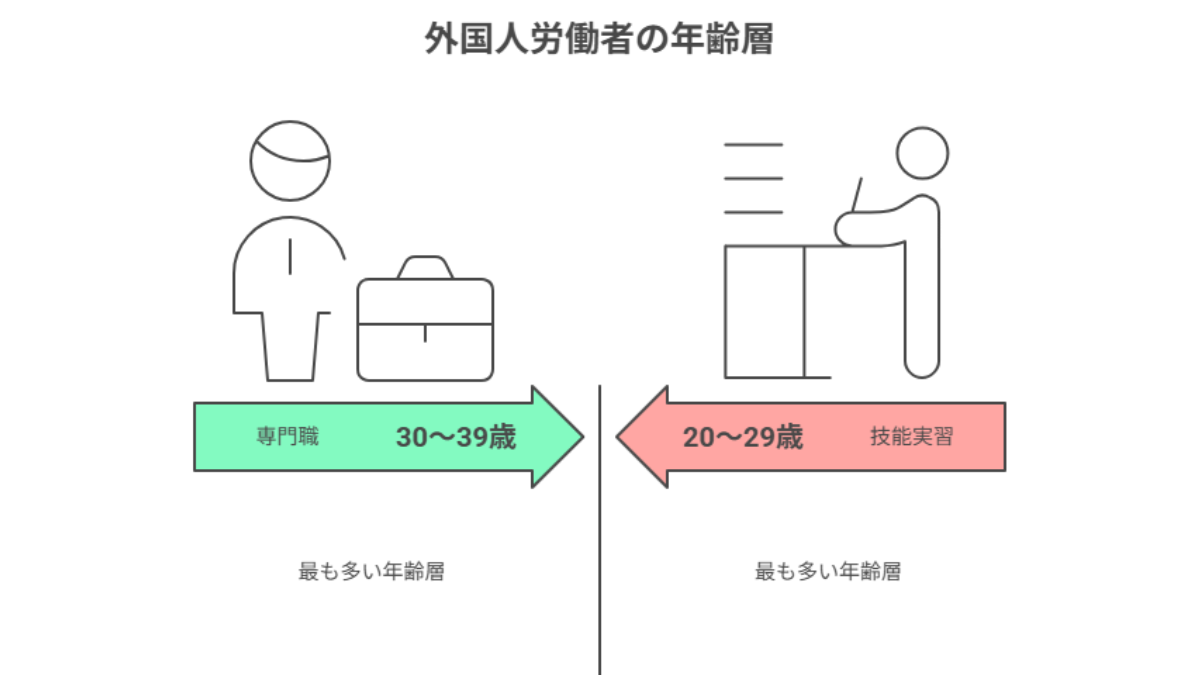

実際、厚生労働省の資料によると、日本で働く外国人で最も多い年齢層は20~29歳です。

在留資格別では、専門的・技術的分野の在留資格は30~39歳、技能実習や特定活動は20~29歳が最も多いことが分かっています。

参考元:厚生労働省「参考資料1」

グローバル展開基盤構築と海外進出加速

外国人の正社員雇用によって社内のグローバル化が進み、将来的な海外進出の準備が整えられることもメリットの1つです。外国人従業員は、出身国や在住国の言語、文化、商習慣に精通しています。

企業が新たに海外進出をする際、進出国に詳しい外国人従業員がいれば、言語や文化の壁を乗り越えてスムーズなコミュニケーションが可能です。

また、外国人従業員は出身国などの地理的な知識や人脈も持ち合わせている傾向にあり、現地での営業活動や事業展開において大きな強みとなるでしょう。

多様性がもたらす革新的アイデア創出

外国人材が持つ多様な視点と価値観は、従来の発想に捉われない革新的なアイデアを生み出します。

製品開発において、外国人材の提案により海外市場向けの新商品が誕生したり、サービス設計で現地ニーズに合致した改良が実現したりする事例が増えています。

マーケティング分野では、外国人材の感性を活かしたコンテンツ制作や、SNS戦略の立案で大きな成果を上げる企業が多数あります。

また、業務プロセスの改善においても、日本的な慣習に捉われない合理的な提案により、生産性向上を実現する例が見られます。

労働環境改善による全従業員の定着率向上

外国人を雇用するためには、外国人従業員にとって働きやすい環境づくりが不可欠です。

多様な人材が活躍できるよう労働環境を見直すことで、他の従業員にとっても働きやすい環境となり、定着率アップが期待できます。

従業員一人一人の違いを尊重し、個性を生かして働ける環境が整えば、従業員のモチベーションアップにもつながるでしょう。

想定される課題への戦略的対策

外国人を正社員雇用することはメリットが多い一方、デメリットにつながる課題もあります。

言語や文化の違いによるトラブルが発生しやすく、外国人従業員は、日本とは言語や文化が異なる国で生まれ育っています。

そのため、外国人従業員と日本人従業員がお互いの違いを理解し、必要な対策をしていないと、指示や質問の意図が正しく伝わらず、ミスにつながることが懸念されます。

日本人従業員との会話で言外の意味が分からず、擦れ違いが生まれる、年功序列など日本の企業文化が理解できず、日本人従業員と衝突する、外国人従業員の宗教上の習慣が理解されず、不満や不安につながるといったトラブルが発生する可能性があります。

このようなリスクを最小限に抑えるためにも、就業規則・業務マニュアルなどの見直しや多言語化、相互理解を促す交流イベントの実施などの対策が求められます。

日本人と外国人労働者とのトラブル防止対策

事前準備・環境整備

- 多様性を尊重する企業方針を明文化し、全社員に周知徹底する

- ハラスメント防止規定に文化的差別や偏見を含める条項を追加する

- 職場での使用言語ルールを明確に定め、必要に応じて通訳サポートを提供する

- 宗教的配慮(礼拝時間、食事制限等)に関するガイドラインを策定する

コミュニケーション改善

- 日本語研修と並行して、日本人社員向けの異文化理解研修を実施する

- 簡単な母国語での挨拶や感謝の言葉を日本人社員が覚える取り組みを推進する

- 定期的な多国籍交流イベントや懇親会を開催し、相互理解を深める

- 翻訳アプリやツールの活用を全社的に推進する

業務上の配慮

- 業務指示は口頭だけでなく、文書やビジュアルでも伝達する仕組みを構築する

- 日本特有のビジネスマナーや暗黙のルールを明文化して共有する

- 外国人社員専用の相談窓口を設置し、気軽に質問できる環境を整備する

- 評価基準を明確化し、文化的背景による評価のばらつきを防ぐ

継続的な取り組み

- 定期的なアンケートで職場の多様性受容度や問題点を把握する

- 日本特有のビジネスマナーや暗黙のルールを明文化して共有する

- 成功事例を社内で共有し、良好な関係構築のモデルケースを広める

- 多様性推進担当者を配置し、継続的な改善活動を実施する

入社までにかかる期間

また、外国人を正社員雇用する場合、在留資格の取得や変更など在留資格に係る手続きが必要になることが多く、日本人に比べて採用から入社までに時間がかかります。

在留資格に関する手続きの標準処理期間は、新規取得が1~3カ月、変更が2週間~1カ月とされており、その間は業務に就くことができません。

そのため、入社までにかかる期間を逆算して採用活動を行うことが重要です。

入社時期の調整などを柔軟に対応する他、外国人がスムーズに手続きを行えるようサポートすることも求められます。

4.【ステップ3】効果的な採用活動から内定獲得までの実践手順

求める人材像とキャリアパスの戦略的設計

外国人の採用に当たっては、「現場でどのような人材が求められているか」を考え、必要な語学力や技術、知識など職務ごとに求める人物像を明確化しましょう。

外国人はキャリアアップを重視する傾向があるので、入社後のキャリアパスを具体化し、成果次第で昇給・昇進できるよう評価制度を見直すことも求められます。

入社後3年、5年、10年後のポジションと年収を具体的に示し、成果に基づく昇進の仕組みを説明します。

特に管理職への登用可能性、海外赴任の機会、専門スキル向上のための研修制度について詳細に説明することが重要です。

効果的なジョブディスクリプションでは、職務内容の具体性と成長機会の明確化が重要です。

単に「営業業務」ではなく、「新規開拓営業により月間売上目標○○万円の達成を目指し、既存顧客のフォローアップを通じて継続的な関係構築を行う」といった具体的な記述が必要です。

採用活動ではそのジョブディスクリプションを活用し、職務内容やキャリアパス、入社後に期待する役割などをきちんと明示するようにしましょう。

入社後の働き方を具体的にイメージできるため、応募者のモチベーションアップにつながります。

応募者を確実に集める5つの採用チャネル活用法

求める人物像が明確になったら、自社公式サイトやSNSなどでの告知、大学や専門学校などとの連携、合同説明会や就活フェアへの参加、求人情報サイトへの掲載、外国人雇用サービスセンターやハローワークなど公的サービスの活用、海外の就職フェアへの参加といった方法で採用活動を行います。

①外国人特化型求人サイト・人材紹介会社

- 外国人向け求人サイト(Daijob、CareerCross、Jobs in Japan等)への掲載

- 外国人専門の人材紹介会社との連携強化

- 多言語対応の求人票作成と効果的なキーワード設定

- 外国人コミュニティサイトでの企業PR活動

②大学・専門学校との戦略的連携

- 外国人留学生が多い大学・専門学校との就職協定締結

- キャリアフェアや企業説明会への積極的参加

- インターンシップ制度を活用した早期接触と関係構築

- 大学のキャリアセンターとの定期的な情報交換

③SNS・デジタルマーケティング活用

- LinkedIn、Facebook等での企業アカウント運用と求人投稿

- YouTube等での会社紹介動画の多言語配信

- Instagram、TikTok等を活用した職場風景の発信

- オンライン会社説明会やウェビナーの定期開催

④リファラル採用(社員紹介制度)

- 既存外国人社員からの紹介制度構築と奨励金設定

- 外国人コミュニティとのネットワーク活用

- 母国の友人・知人への紹介促進キャンペーン実施

- 紹介者・被紹介者双方へのインセンティブ制度

⑤ハローワーク・公的機関の活用

- 外国人雇用サービスセンターでの求人登録

- 地域の国際交流協会との連携強化

- 職業訓練校や日本語学校との提携

- 自治体主催の外国人就職フェアへの参加

戦略的な媒体戦略

外国人材に特化した求人サイトでは、ターゲットとする国籍や在留資格に応じた戦略的な媒体選択が重要です。

効果的な求人原稿では、企業の国際性をアピールし、外国人社員の活躍事例を具体的に紹介します。

「現在○名の外国人社員が活躍中」「△カ国出身の社員がマネージャーとして活躍」といった具体的な数字を提示することで、外国人にとって働きやすい環境であることを証明します。

教育機関との連携では、長期的な関係構築が成功の鍵となります。

大学のキャリアセンターや就職課との定期的な情報交換を通じて、企業のニーズと学生の志向をマッチングさせます。

インターンシップ制度の導入により、実際の業務を体験してもらい、相互理解を深めることが効果的です。

- LinkedInやWantedlyなどのビジネス系SNSでは、企業の魅力的な働き方や成長ストーリーを継続的に発信します。

- 外国人社員の成功事例、多様性を重視する企業文化、グローバルなプロジェクトへの参画機会などを、写真や動画を交えて紹介することで、潜在的な応募者の関心を引きつけます。

ハローワークでの求人掲載は無料でありながら、幅広い人材にリーチできるため、コストを抑えた採用活動に適しています。

外国人雇用サービスセンターが主催する合同面接会や就職フェアへの参加により、多数の求職者と直接面談する機会を得られます。

面接から内定まで確実に進める重要ポイント

面接では、外国人が自社の業務内容と一致する在留資格を持っているか確認します。

該当の在留資格を持っていない場合は、入社までに取得できそうか、在留資格の取得要件と本人の経歴を確認してください。

在留資格の取得要件は種類ごとに異なります。例えば、技術・人文知識・国際業務の場合は一定の学歴や実務経験が求められます。

面接前の書類選考段階で、在留資格取得の可能性を精密に審査します。

技術・人文知識・国際業務の場合、大学での専攻分野と職務内容の関連性、学位の真正性、実務経験の内容と期間を詳細に確認します。

特定技能の場合は、対象分野での技能水準、日本語能力、技能試験の合格状況を検証します。

技術・人文知識・国際業務

| 在留資格 | 確認項目 | 具体的な確認内容 | 必要書類・手続き |

|---|---|---|---|

| 技術・人文知識・国際業務 | 大学での専攻分野と職務内容の関連性 | •学位記・成績証明書による専攻分野の詳細確認 • 履修科目と配属予定部署の業務内容との整合性検証 • 関連性が薄い場合の実務経験による補完要件の確認 • 複数専攻や副専攻がある場合の最適な関連性の選択 | •卒業証明書 • 成績証明書 • 履修科目一覧 • 職務内容説明書 |

| 学位の真正性 | •卒業証明書・学位記の原本確認と公的機関での認証取得 • 海外大学の場合は各国の教育機関認定状況の調査 • 学歴詐称防止のための第三者機関による学歴照会 • オンライン学位や通信教育の場合の有効性確認 | •学位記原本 • 公的認証書類 • 大学認定証明書 • 第三者機関照会結果 | |

| 実務経験の内容と期間 | •在職証明書・雇用契約書による勤務実態の詳細確認 • 職務経歴書と実際の業務内容の具体的な照合 • 10年以上の実務経験による学歴要件免除の適用可否 • 関連業務での経験年数計算と証明書類の整備 | •在職証明書 • 雇用契約書 • 職務経歴書 • 業務内容証明書 |

特定技能

| 在留資格 | 確認項目 | 具体的な確認内容 | 必要書類・手続き |

|---|---|---|---|

| 特定技能 | 技能水準 | • 分野別技能測定試験の合格証明書の確認 • 技能実習2号良好修了による試験免除要件の検証 • 実技試験結果と配属予定業務のマッチング確認 • 継続的な技能向上計画の策定と評価体制構築 | • 技能測定試験合格証明書 • 技能実習修了証明書 • 実技試験結果 • 技能向上計画書 |

| 日本語能力 | • 日本語能力試験(JLPT)N4以上の合格証明 • 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)の結果確認 • 技能実習生の場合の日本語能力要件免除適用 • 業務に必要な専門用語理解レベルの個別評価 | • JLPT合格証明書 • JFT-Basic結果証明書 • 技能実習修了証明書 • 日本語能力評価書 | |

| 技能試験の合格状況 | • 各分野の技能測定試験実施機関での合格証明取得 • 海外で実施された試験の場合の結果照会手続き • 試験結果の有効期限確認と更新手続きの管理 • 分野変更時の追加試験受験要件の確認 | • 分野別技能試験合格証明書 • 海外試験結果照会書 • 試験有効期限証明書 • 追加試験受験証明書 |

日本語能力の評価では、業務遂行に必要な4技能(聞く・話す・読む・書く)を個別に測定します。JLPTのレベルだけでなく、実際の業務シーンを想定したロールプレイングや、専門用語の理解度確認を行います。

内定を出す際は、労働条件通知書兼雇用契約書や内定通知書を交付し、労働契約を結びます。

契約書類について

契約書類は外国人が理解できる言語で作成し、認識のずれがないよう説明しましょう。内定通知では、在留資格取得を条件とする停止条件付きの内容とし、取得できなかった場合の対応を明記します。

雇用契約書は、外国人が理解できる言語(母国語または英語)での作成を推奨します。厚生労働省の多言語対応モデル様式を活用し、重要な条項については口頭でも丁寧に説明します。

5.【ステップ4】在留資格申請から入社完了までの完全サポート

海外在住者採用:在留資格認定証明書申請の完全手順

在留資格に関する手続きは、採用する外国人が海外在住か、日本在住かで異なります。

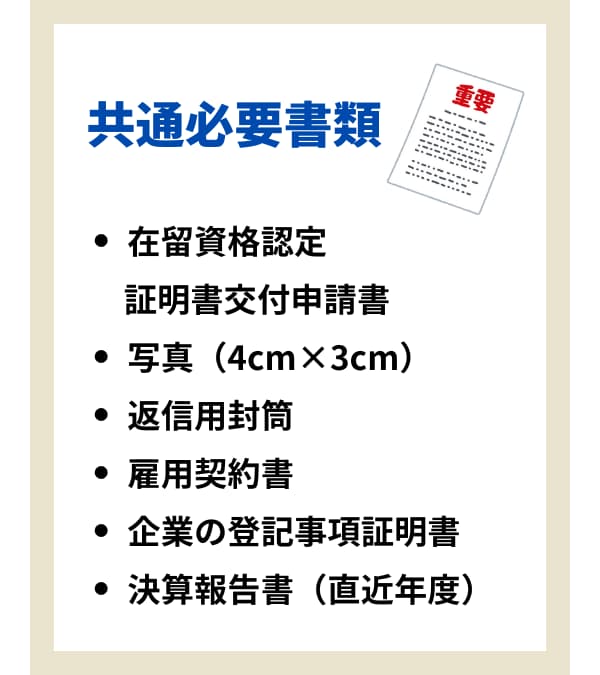

海外在住の外国人を採用した場合、企業側が地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請を行い、交付後に外国人に送付することが必要です。

申請は企業が代理人として行い、外国人本人の居住地に関係なく企業の所在地を管轄する地方出入国在留管理局に提出します。

申請に必要な基本書類は、申請書、写真、返信用封筒、申請人の学歴・職歴を証明する書類、雇用契約書または労働条件通知書、企業の登記事項証明書などです。

企業のカテゴリー分類により提出書類が異なるため、事前確認が重要です。

書類の不備は審査期間の延長につながるため、行政書士との連携により完璧な書類作成を目指します。

標準処理期間は1~3ヶ月とされていますが、申請内容の複雑さや繁忙期により変動します。

特に3~4月の卒業シーズンは申請が集中するため、通常より長期間を要する可能性があります。

不許可となった場合の再申請も考慮し、十分な余裕を持ったスケジュール設計が重要です。

証明書交付後は、外国人に迅速に送付し、現地の日本領事館でのビザ申請をサポートします。

外国人は現地の日本大使館や領事館などで在留資格認定証明書を提示し、ビザの発給を受けます。

外国人が渡日する際、入国港でビザ・パスポート・在留資格認定証明書を提示・提出することで在留カードが交付されます。

国内在住者採用:在留資格変更の効率的進め方

日本にいる外国人を採用した場合、保有する在留資格と採用後の業務内容が一致しなければ在留資格変更許可申請が必要です。

この申請は、外国人本人が地方出入国在留管理局で行います。申請書類には難しい日本語も含まれているため、必要に応じて企業側が申請のサポートをしましょう。

留学生の就労資格変更は、卒業前年度の12月から申請可能です。

申請は外国人本人が行いますが、企業側のサポートが成功の鍵となります。

変更許可申請書、卒業証明書または卒業見込証明書、成績証明書、履歴書、雇用契約書、企業の登記事項証明書などが基本的な必要書類です。

学部での専攻と職務内容の関連性が厳格に審査されるため、関連性を明確に説明する理由書の作成が重要です。

申請期間中も従前の在留資格で在留可能ですが、卒業と同時に留学生としての地位を失うため、アルバイトは継続できません。

転職による在留資格変更では、新旧の職務内容の関連性と、転職の合理性が審査されます。

転職時に必要な「所属機関に関する届出」は、外国人本人が地方出入国在留管理局に提出する義務がありますが、企業側でサポートを行います。

届出期限は契約機関変更から14日以内のため、入社手続きと併せて確実に実施します。

外国人採用に必要な書類を時系列で整理し、確実な採用を実現するための完全ガイドをもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。

入社準備で差をつける受け入れ環境整備

住居確保では、外国人向けの賃貸物件情報の提供、保証人制度の説明、不動産会社との同行サポートを実施します。

企業が法人契約で社宅を提供する場合は、家具家電付きの物件を選択し、入居初日から生活できる環境を整えます。

日本の賃貸慣習(敷金・礼金制度等)について事前説明を行い、文化的な違いによる戸惑いを軽減します。

企業による住宅確保サポート

| サポート種類 | 内容 | 企業負担 |

|---|---|---|

| 社員寮・社宅 | 企業所有の住居を提供 | 施設維持費、光熱費 |

| 賃貸仲介 | 不動産会社と連携して物件紹介 | 仲介手数料、通訳費用 |

| 家賃補助 | 月額家賃の一部を補助 | 月次補助金支給 |

| 保証人代行 | 企業が連帯保証人になる | 保証責任、保証会社手数料 |

| 初期費用立替 | 敷金・礼金を会社が立替 | 立替資金の準備 |

| 住宅相談窓口 | 多言語での住宅相談対応 | 相談員配置、情報収集 |

| 引越サポート | 引越し業者手配、手続き代行 | 引越し費用、作業時間 |

銀行口座開設

銀行口座開設では、在留カード、パスポート、住民票、印鑑、勤務先の在職証明書が必要となります。

開設可能な銀行の情報提供、必要書類の準備支援、銀行への同行サポートを行います。

外国人に対応可能な銀行支店の事前確認や、英語対応可能な担当者との事前調整により、スムーズな手続きを実現します。

書類関係とオリエンテーション

入社時に必要な書類(雇用契約書、就業規則、安全衛生規程等)の多言語版を準備し、理解しやすい形で提供します。

重要な書類については、母国語版と日本語版の両方を用意し、対訳により内容の正確な理解を促進します。

入社初日のオリエンテーションでは、会社概要、組織図、業務内容、社内システムの使い方を分かりやすく説明します。

メンターまたはバディ制度により、業務指導と生活サポートを行う担当者を配置し、気軽に相談できる環境を整えます。緊急時の連絡先、医療機関の情報、公共交通機関の利用方法など、生活に必要な基本情報も提供します。

6.【ステップ5】外国人社員の定着と活躍を実現する継続支援

即戦力化を加速する体系的研修プログラム

外国人従業員に対し、日本のビジネスマナーや生活上のルール、業務に必要な知識やスキルなどを習得できる研修を実施しましょう。

生活や就労に必要なスキルと知識を学ぶことで、外国人従業員が日本での暮らしになじみやすくなります。

日本独特のビジネスマナーは段階的な教育により身につけることができます。

入社1週目は基本的な挨拶、名刺交換、電話応対に焦点を当て、実践的なロールプレイングを通じて習得を促進します。

報告・連絡・相談の重要性、時間厳守の意識、チームワークを重視する日本の企業文化について、具体例を交えながら説明します。

研修は「内製する」「外部講師を招く」「eラーニングを導入する」といった方法で行うのが一般的です。

研修実施後はテストなどで理解度を確認しましょう。eラーニングシステムでは、外国人のレベルに応じたカスタマイズされた学習コンテンツを提供します。

ビジネス日本語、業界知識、専門スキル、コンプライアンス研修を段階的に受講できるカリキュラムを構築し、自主学習を促進します。

入社1ヶ月目は基礎知識の習得、2~3ヶ月目は実務への応用、4~6ヶ月目は独立した業務遂行を目標とした段階的なカリキュラムを設計します。

各段階での到達目標を明確に設定し、定期的な評価とフィードバックにより確実なスキルアップを図ります。

長期定着を実現するメンター制度の構築

外国人従業員が孤立しないよう、外国人従業員に対し相談役となる先輩従業員を配置するメンター制度を導入しましょう。

業務だけでなく生活面もサポートすることが重要です。気軽に相談できる環境を整備することで、外国人従業員の定着率アップが期待できます。

なお、相談役は英語や外国人従業員の母国語など、語学が堪能な人材を選ぶと効果的です。

効果的なメンター選定では、語学力、指導経験、性格的な適性、業務知識、時間的余裕の5つの要素を総合的に評価します。

語学力については、外国人の母国語または英語での基本的なコミュニケーションが可能であることが望ましく、少なくとも相手の立場に立って物事を考えられる異文化理解力が必要です。

メンター制度では、業務面と生活面の両方をサポートする包括的な支援体制を構築します。

業務面でのサポート

①日常的な質問対応

②定期的な1on1ミーティング

③目標設定と進捗管理

④課題解決のサポート

生活面でのサポート

①住居や買い物の相談

②病院の付き添い

③行政手続きのサポート

④日本文化の紹介

メンターには専用の研修を実施し、外国人材との効果的なコミュニケーション方法、文化的な違いへの配慮、問題発生時の対応手順を習得してもらいます。

メンター同士の情報交換会を定期的に開催し、成功事例の共有と課題解決のノウハウを蓄積します。

多様性を競争力に変える組織文化の醸成

外国人を正社員雇用する前に、雇用の目的や雇用後の協働の在り方などを日本人従業員に丁寧に説明しておきましょう。

労働関係法令や在留資格の知識、外国人従業員の出身国の文化、伝わりやすいコミュニケーションの取り方などを共有しておくことも重要です。

多様性を活かす組織文化の構築には、日本人社員の意識改革が不可欠です。

異文化理解研修では、外国人社員の出身国の文化、価値観、コミュニケーションスタイルについて学び、違いを受け入れる姿勢を養います。

実際の事例やケーススタディを用いることで、日常業務での実践的な対応方法を習得します。

社内のコンプライアンス意識を高めることで、日本人従業員によるハラスメント行為を防ぐことにつながります。

また、外国人を雇用した後は日本人従業員と外国人従業員の交流イベントを実施するなど、多様性への理解を深めましょう。

違いを尊重しお互いが歩み寄る企業文化を醸成することで、外国人従業員が活躍しやすい環境づくりにつながるでしょう。

定期的な交流イベントでは、食文化の紹介、伝統行事の体験、言語交換など、楽しみながら相互理解を深められる企画を実施します。

月1回の「インターナショナルランチ」では、外国人社員の出身国の料理を皆で味わいながら、その国の文化や習慣について学びます。

多様性を前提としたハラスメント防止体制では、文化的な違いに起因する誤解やトラブルを未然に防ぐ仕組みを構築します。

相談窓口の多言語対応、外国人社員専用の相談員の配置、匿名での相談が可能なシステムの導入により、安心して相談できる環境を整えます。

外国人労働者教育を成功させる7つの実践的ポイントを、もっと詳しく知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。

7.外国人採用成功企業の実例とノウハウ公開

中小企業の成功事例:人手不足から業績V字回復を実現

埼玉県の精密機械製造業A社の場合

精密機械製造業A社(従業員80名)は、熟練技術者の高齢化と後継者不足により、2023年に売上が前年比15%減少する危機に直面しました。

同社は外国人技術者の戦略的採用により、わずか1年で業績をV字回復させることに成功しています。

具体的な取り組みとして、ベトナムの工科大学との連携により、機械工学専攻の優秀な留学生3名を技術・人文知識・国際業務の在留資格で採用しました。

日本人の熟練技術者をメンターとして配置し、技術継承と若手育成を同時に実現する仕組みを構築。

外国人技術者の新鮮な視点により、従来の製造プロセスを見直し、IoT技術を活用した効率化を実現しました。

神奈川県の観光業B社の場合

神奈川県の観光業B社(従業員25名)は、インバウンド需要の回復を見据えて外国人社員を積極採用し、多言語対応サービスの充実により売上を大幅に拡大しました。

中国、韓国、タイ出身の社員を各1名採用し、それぞれの国からの観光客に対する専門的なサービスを提供する体制を整備しました。

これらの成功企業に共通する投資対効果は、採用コスト1に対して3~5倍のリターンを実現している点です。

A社では外国人技術者3名の採用・育成に年間400万円を投資し、生産性向上により年間1,200万円の利益増を達成。

B社では外国人社員3名への投資300万円に対し、新規売上1,500万円を獲得しています。

大企業の成功事例:グローバル化戦略の核として活用

大手IT企業C社の場合

東京都の大手IT企業C社(従業員1,500名)は、インドネシア出身のエンジニア2名を本社で2年間育成した後、ジャカルタ支社の技術責任者として派遣。

現地の技術者採用、システム開発、クライアント対応において母国語と文化的理解を活かし、日本企業として初めて大手現地銀行との基幹システム開発を受注しました。

C社では外国人社員を単なる海外要員ではなく、本社機能の国際化を推進する中核人材として位置付けています。

商品企画、マーケティング、人事、経営企画の各部門に外国人社員を配置し、グローバルな視点を経営判断に反映させる仕組みを構築しました。

コミュニケーションの明確化、業務プロセスの標準化、多様な働き方への対応など、外国人材が働きやすい環境を整備することで、日本人社員の生産性と満足度も向上しています。

結果として、C社の企業価値は外国人採用開始前と比較して2倍に向上し、「働きがいのある会社」として外部からも高い評価を獲得しています。

8.外国人採用でよくある失敗パターンと完全回避策

採用段階で陥りがちな3つの重大な落とし穴

特に技術・人文知識・国際業務では、大学での専攻分野と職務内容の関連性が厳格に審査されるため、経済学部出身者をシステムエンジニアとして採用する場合などは事前の慎重な検討が必要です。

完全回避策として、採用検討段階で行政書士による在留資格取得可能性の事前審査を実施します。

候補者の学歴、職歴、希望職種を詳細に分析し、在留資格該当性を専門的に判断してもらいます。

内定通知は必ず「在留資格取得を停止条件とする」旨を明記し、取得できなかった場合の責任の所在を明確化します。

防止策として、採用面接では候補者の宗教、文化的背景、価値観について丁寧にヒアリングを行います。

企業側も自社の企業文化、働き方、期待する行動様式について明確に説明し、相互の期待値調整を行います。

外国人材は一般的にキャリアアップ志向が強く、明確な成長機会と昇進の可能性を求める傾向があります。

しかし、日本企業の年功序列的な昇進システムや長期的な人材育成方針について十分な説明がないまま採用すると、期待と現実のギャップにより早期退職が発生します。

予防策として、採用面接では具体的なキャリアパスと昇進の条件を詳細に説明します。入社後1年、3年、5年での想定ポジションと責任範囲、必要なスキルと経験、評価基準について明確化します。

入社後トラブルの予防と早期解決

入社後最も頻発するトラブルは、言語の壁と文化的なコミュニケーションスタイルの違いによる誤解です。

日本人が重視する「空気を読む」「察する」文化と、外国人が慣れ親しんだ直接的なコミュニケーションとの間にギャップが生じ、業務効率の低下や人間関係の悪化につながります。

根本的解決策として、社内コミュニケーションルールの明文化と共有を行います。

重要な指示は必ず文書で行う、曖昧な表現を避けて具体的に説明する、理解度の確認を必ず行う、などの基本ルールを設定します。

日本人社員向けには「外国人とのコミュニケーション研修」を実施し、文化的な違いを踏まえた効果的なコミュニケーション手法を習得してもらいます。

認識の違いをなくす

労働条件に関する認識の違いは、深刻な労使紛争に発展する可能性があります。

特に残業代の計算方法、有給休暇の取得ルール、賞与の支給条件、退職時の手続きなどについて、日本の制度に不慣れな外国人材が誤解を抱くケースが多発しています。

回避策として、労働条件通知書と雇用契約書は必ず多言語化し、重要な条項については口頭でも詳細に説明します。

特に日本独特の制度については、具体例を示しながら丁寧に説明します。母国との制度の違いについても明確に説明し、誤解の余地を排除します。

宗教的な習慣、食事制限、価値観の違いなどによる文化的摩擦は、職場の雰囲気悪化と生産性低下を招きます。

職場環境改善として、多目的室の設置により宗教的な活動に配慮します。社員食堂では多様な食事制限に対応したメニューを提供し、歓送迎会などでも宗教的・文化的な配慮を行いましょう。

9.外国人正社員採用で企業競争力を飛躍的に向上させる

外国人正社員の採用成功には、在留資格の正確な理解から始まり、戦略的な採用活動、適切な受け入れ体制、そして継続的な定着支援まで、一貫したアプローチが不可欠です。

本記事で紹介した5つのステップを着実に実行することで、人手不足解消と企業競争力向上を同時に実現できるでしょう。まずは自社の現状を把握し、段階的に取り組みを開始してください。

外国人採用の「募集・面接・採用後」という3ステップに分けて、外国人採用成功のためのポイントと外国人採用の注意点について、もっと詳しく知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。