労働人口減少が進む日本では、外国人留学生の新卒採用が注目されています。

「手続きが複雑そう」と躊躇する企業も多いですが、実際は日本人採用とほぼ同じプロセスです。

追加で必要なのは在留資格確認と雇用状況届出のみ。本記事では、外国人留学生採用の全手順を分かりやすく解説します。

- 外国人留学生を新卒採用する7つのメリットと具体的な価値

- 採用時に押さえるべき6つの重要ポイントと法的注意事項

- 募集から入社まで8ステップの詳細な手続き方法

1.外国人留学生の新卒採用市場の現状と動向

急拡大する外国人留学生の就職希望者数

近年、日本で就職する外国人留学生は急激な増加傾向にあります。

出入国在留管理庁のデータによると、令和2年には29,689名の外国人留学生が新卒で採用されており、平成22年の7,831名と比較すると、この10年でおよそ3.8倍に増えた計算です。

2025年現在、この成長トレンドはさらに加速しています。厚生労働省が発表した最新の外国人雇用状況によると、2024年10月末時点で外国人労働者数は230万人を突破し、過去最高を更新しました。

このうち留学生から就職に移行した人材も大幅に増加しており、企業にとって重要な人材供給源となっています。

政府も外国人留学生の日本での就職を積極的に後押ししており、2033年までに外国人留学生の日本での就職率を60%まで引き上げることを目標に掲げています。

この政府施策により、今後さらに多くの優秀な外国人留学生が日本企業への就職を希望することが予想され、企業にとって大きなチャンスとなっています。

参考元:厚生労働省「外国人雇用状況」の届出状況まとめ

業種別・出身国別の採用トレンド

外国人留学生の就職先を業種別に詳しく見てみると、非製造業が86.5%、製造業が13.5%という内訳になっており、ホワイトカラー職種での採用が圧倒的多数を占めているのが特徴です。

非製造業の中でも、IT関連企業、コンサルティング業、商社、金融業、サービス業での採用ニーズが特に高まっており、技術系職種を中心に積極的な採用が行われています。

出身国別では、アジアが中心となっており、中国出身の留学生が約10,900名で最も多く、次いでベトナム出身が約6,500名となっています。

近年はネパール、ミャンマー、バングラデシュ、インドネシアなど、南アジア・東南アジア諸国出身の留学生も着実に増加しており、採用の選択肢が大幅に広がっています。

これらの留学生の多くは理系分野を専攻しており、特に情報工学、機械工学、電気・電子工学、化学・材料工学の専攻者が企業から高く評価されています。

母国でトップクラスの大学を卒業している優秀な人材も多く、高い技術力と多言語能力を兼ね備えた即戦力として期待されています。

企業規模別の外国人採用実態

従来、外国人採用は大企業中心に行われてきましたが、最近では中小企業での採用も急速に拡大しています。

人材不足が深刻化する中、中小企業にとって外国人留学生は貴重な人材確保の機会となっており、採用競争において大企業との差別化を図る重要な戦略として位置づけられています。

大企業と中小企業の採用傾向の違いを見ると、大企業は総合職としての採用が多く、将来的な海外展開要員としての期待も込められています。

一方、中小企業では専門職・技術職としての採用が多く、即戦力としての活躍を期待する傾向があります。

特に地方企業では、都市部の大企業との採用競争を避け、優秀な外国人留学生を獲得することで人材不足を解消する成功事例が数多く報告されています。

外国人留学生の中には、都市部の混雑や高い生活費を避け、地方でのワークライフバランスを重視する学生も一定数存在するため、地方企業にとっては大きなチャンスといえるでしょう。

中小企業にとってのチャンスは、大企業では埋もれがちな優秀な人材を、より密接な関係で育成できることにあります。

2.外国人留学生を新卒採用する7つのメリット

優秀で意欲の高い若手人材を確保できる

外国人留学生は、母国を離れ、高額な学費と生活費を投じてまで日本で学ぶことを選択した、極めて意欲的な人材です。

わざわざ自国を出て、高い学費をかけてまで日本で学びたいという強い目的意識を持った人たちで、「とりあえず大学に進学した」という日本人学生は少なく、在学中も目的意識を持って熱心に勉強している傾向があります。

多くの留学生は母国のトップクラスの大学出身者であり、厳しい競争を勝ち抜いて来日を実現しています。

留学生の中には、母国のトップ大学を卒業しているにもかかわらず母国に適切な就職先がないために日本で就職を目指して来られている人もいます。

非常に優秀な学生が多いのも事実です。そのため彼らを採用すれば、入社後も高い学習意欲や労働意欲をもって、活躍してくれることが期待できます。

若手人材を確保することで得られるメリット

①高い学習意欲と労働意欲

⇒明確な目的意識を持って来日しているため、「とりあえず就職」という意識がない

⇒困難な状況でも諦めずに取り組む強いメンタリティ

②優秀な学歴と能力

⇒母国のトップクラス大学出身者が多数

⇒多言語能力と専門技術の両方を兼ね備えた人材

③組織全体への好影響

⇒勤勉な姿勢が周囲の日本人社員への刺激となる

⇒高い目標設定と達成への意欲が職場文化を向上

④長期的な定着性

⇒多大な投資をして就職活動を行っているため転職への慎重さ

⇒日本でのキャリア形成への強いコミットメント

人材不足解消と採用競争力の向上

日本の新卒採用市場は完全な売り手市場となっており、特に知名度の低い中小企業では優秀な人材の確保が困難になっています。

日本人新卒採用の激化対策として、外国人留学生を採用対象に加えることで、優秀な人材プールが大幅に拡大し、他社では獲得困難な人材を確保できる可能性が高まります。

また、外国人採用に取り組むこと自体が、他社との差別化による採用優位性を生み出します。

ダイバーシティ推進企業としてのブランドイメージ向上につながり、日本人学生からの評価も高まります。

「グローバルで多様性のある会社」として認知されることで、より魅力的な企業として映り、採用競争において優位に立つことができます。

「ダイバーシティ」とは、一般的に「多様性」という意味を持つ言葉です。

引用元:バヅクリHR研究所「ダイバーシティとは」

ビジネスシーンで使われる場合は、性別、年齢、国籍、文化などの違いに関わらず多種多様な人種が共存している組織や、環境のことを指します。

海外展開時の即戦力として活躍

日本では少子高齢化や人口減少が加速しており、マーケットの縮小が危惧されています。そのため、アジアをはじめとした海外進出を図る企業が増えているのが現状です。

外国人留学生は、母国市場への深い理解と人脈を持つ貴重な人材であり、海外拠点設立時には通訳・翻訳を超えた戦略的な役割を果たすことができます。

しかし、海外進出の際にはどうしても言葉や文化の違いが障壁となります。

特に文化については、短期間の学習だけで根本的に理解することは難しいため、実際にその土地で生活したことがある人の経験や感覚は貴重です。

その点で、外国人留学生は自国と日本の生活をそれぞれ経験しており、両者の違いを身をもって理解しているので、海外進出時には大きな戦力となります。

職場の多様性向上と組織活性化

企業が外国人留学生を雇用すると、職場が活性化する効果も期待できます。

日本人ばかりや、似たような属性の社員ばかりの職場では、なかなか新しいアイデアが生まれません。

異文化理解の促進により、従来の「日本の常識」にとらわれない発想が生まれ、イノベーション創出の源泉となります。

だからこそ組織に留学生が加わることで、独自の視点で意見を出してくれたり、今まで当たり前だと思っていた部分を見直すきっかけをくれたりします。

また、勤勉な留学生の姿は周囲の日本人の刺激にもなり、組織全体のモチベーションを上げてくれることもあるでしょう。新たな視点とアイデアの創出、日本人社員への良い刺激効果により、組織全体の活力向上が期待できます。

外国人留学生が職場に与える活性化効果

| 効果の分類 | 具体的な内容 | 組織への影響 |

|---|---|---|

| 新しいアイデアの創出 | ・独自の視点での意見提供 ・従来の「日本の常識」にとらわれない発想 ・異文化的なアプローチの提案 | ・イノベーション創出の源泉 ・既存業務の改善案 ・新サービス・商品のヒント |

| 組織の見直し機会 | ・当たり前だった慣習への疑問 ・効率性の観点からの業務見直し ・コミュニケーション方法の改善 | ・業務プロセスの最適化 ・無駄な作業の削減 ・生産性向上 |

| 日本人社員への刺激 | ・勤勉な学習姿勢の影響 ・高い目標設定への意識 ・語学習得への動機付け | ・組織全体のモチベーション向上 ・自己研鑽意識の高まり ・グローバル志向の醸成 |

| 異文化理解の促進 | ・多様な価値観への理解 ・コミュニケーション能力向上 ・柔軟な思考力の養成 | ・チームワークの強化 ・問題解決能力の向上 ・適応力のある組織作り |

| 組織活力の向上 | ・新鮮な風の導入 ・マンネリ化の防止 ・活発な議論の促進 | ・創造性豊かな職場環境 ・学習する組織への変革 ・持続的成長基盤の構築 |

グローバル化への意識醸成

外国人社員の存在により、社内でのグローバル化への意識が自然と高まります。

企業文化の国際化促進が図られ、多言語でのコミュニケーションが日常化し、異文化理解が深まることで、企業全体の国際感覚が向上します。

多言語対応能力の向上により、外国人顧客への接客サービスの質も向上し、新たなビジネスチャンスの創出にもつながります。

インバウンド需要の拡大により、外国人顧客への対応能力も重要になっています。外国人社員がいることで、多言語での顧客対応が可能になり、インバウンド需要への対応力強化が実現できます。

これにより、観光業、小売業、サービス業などでは直接的な収益向上効果も期待できます。

実際に2025年4月の訪日外客数は3,908,900人で、前年同月比では28.5%増となっています。

過去最高であった2025年1月の3,781,629人を上回り単月過去最高を記録し、単月として初めて390万人を突破しました。

参考元:日本政府観光局「訪日外客数(2025年4月推計値)」

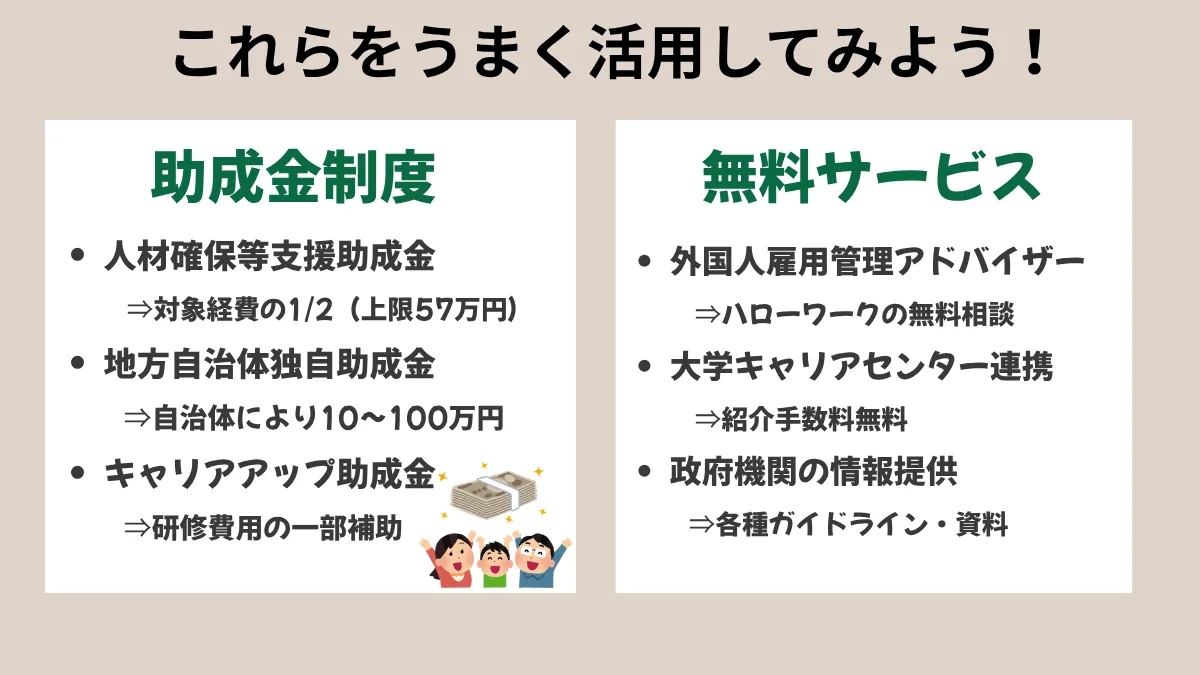

助成金制度の活用可能性

外国人採用には、国や地方自治体から様々な助成金制度が用意されています。

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)をはじめ、地方自治体独自の外国人雇用支援制度を活用することで、採用コストの削減が可能です。

これらの助成金は、外国人採用に伴う追加的なコスト(在留資格申請費用、日本語研修費用、通訳・翻訳費用など)をカバーし、企業の負担軽減に大きく貢献します。

計画的に活用することで、外国人採用の経済的ハードルを大幅に下げることができます。

長期的な定着率の高さ

外国人留学生は、就職に至るまでの過程で多大な投資と努力を行っているため、転職への慎重さがあり、比較的定着率が高い傾向にあります。

真剣な就職活動による高いマッチング率を実現し、長期的なキャリア形成を日本企業で実現したいという強い意欲を持っています。

キャリア形成への強い意欲により、継続的な成長と会社への貢献が期待できます。

また、在留資格の関係で転職に一定の制約があるため、入社後は腰を据えて仕事に取り組む傾向があり、転職率の低さと安定性により、企業にとって長期的に安定した戦力として期待できます。

3.外国人留学生新卒採用で押さえるべき6つの重要ポイント

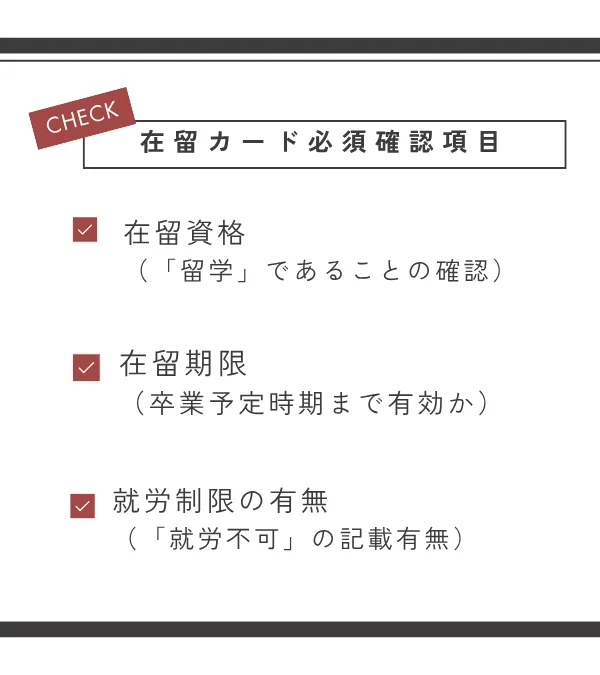

在留カードと在留期限の確実な事前確認

日本に3か月以上滞在する外国人には、在留カードが交付されています。

在留カードとは?

名前、国籍、生年月日などの基本情報に加え、在留資格や在留期限、就労の可否などが書かれた身分証のことです。在留カードは外国人留学生も必ず持っており、採用が決まった場合には、就労ビザを取得するためにも必要になるものです。

在留カードの見方と必須確認項目

在留カードの見方と必須確認項目として、在留資格(「留学」であることの確認)、在留期限(卒業予定時期まで有効か)、就労制限の有無(「就労不可」の記載有無)を確認する必要があります。

万一この在留期限が切れると、不法滞在になってしまいます。在留期限切れによる採用リスクを避けるため、卒業予定時期と在留期限の関係を慎重に確認しましょう。

選考段階での適切な確認タイミングとしては、書類選考時に在留カードのコピー提出を求め、面接時に原本確認を行うのが一般的です。

内定後のトラブルを避けるためにも、選考の時点で在留カードの内容を確認するようにしましょう。

学歴・専攻と配属予定業務の関連性チェック

外国人留学生を選考する際は、学歴と専攻分野の確認も重要です。

これは、採用時に就労ビザを取得できるかどうかに関わります。日本で就職する留学生の多くは「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格に該当します。

「技術・人文知識・国際業務」の詳細要件には、大学または専門学校卒業以上の学歴、学校で学んだ分野と関連する業務内容であることが含まれます。

学習分野と職種の一致必要性は厳格で、例えば大学でITを学んだのに、料理人として就職する、といったことは認められません。

単純労働に該当しない業務設計の重要性も考慮する必要があります。

製造ラインでの単純作業、清掃業務、単純な接客業務などは「技術・人文知識・国際業務」の対象外となります。学生の専攻分野が自社に関連するかどうかは、しっかり確認しておきましょう。

日本語能力レベルの適切な評価と判断

外国人留学生の日本語能力は、職務遂行と職場でのコミュニケーションの両面から評価する必要があります。

職務遂行に必要な日本語レベルの見極めでは、業務内容に応じて求められるレベルが異なります。顧客対応業務では日本語能力試験N2以上、技術職でも社内会議や報告書作成を考慮するとN2レベルは必要でしょう。

日本語検定級と実際の業務能力の関係性について、N1取得者でも会話が苦手な場合や、N3レベルでも職場環境によっては十分に活躍できる場合もあります。

級数だけでなく、実際の運用能力を総合的に判断することが重要です。

面接でのコミュニケーション能力確認方法として、実際の日本語コミュニケーション能力を面接で確認し、専門用語の理解度、敬語の使い方、説明能力なども評価しましょう。

技術職の場合は、専門知識について日本語で説明してもらうことも効果的です。

日本語運用能力の確認

| 確認項目 | 具体的な方法 | 評価ポイント |

|---|---|---|

| 基本的な会話力 | ・自己紹介をしてもらう ・志望動機を詳しく聞く ・学生時代の経験を話してもらう | ・流暢さと正確性 ・語彙の豊富さ ・文法の正しさ |

| 聞き取り能力 | ・複雑な質問をする ・早口で話してみる ・関西弁など方言を交える | ・理解度の確認 ・聞き返しの適切さ ・推測能力 |

| 説明能力 | ・専門分野について説明してもらう ・図表を使った説明 ・プレゼンテーション形式 | ・論理的構成 ・分かりやすさ ・相手に応じた説明 |

実践的なコミュニケーション確認

| シチュエーション | 実施内容 | 評価観点 |

|---|---|---|

| プレゼンテーション | ・5分間の自己PR ・研究内容の発表 ・改善提案の説明 | ・構成力 ・表現力 ・質疑応答への対応 |

| グループディスカッション | ・他の候補者との討論 ・課題解決ワーク ・チームビルディング | ・協調性 ・リーダーシップ ・論理的思考力 |

| ロールプレイング | ・顧客対応シミュレーション ・同僚との会話練習 ・上司への報告練習 | ・状況適応力 ・相手に応じた対応 ・問題解決能力 |

上の表を参考にしながら、日本語のコミュニケーション能力を確認してみましょう。

給与・労働条件の同等性と法的コンプライアンス

外国人留学生を採用する際は、日本人学生と同額以上の給与が必要です。

日本人学生と同額以上の給与設定義務は、労働基準法でも明確に規定されており、国籍などを理由に賃金や労働条件を差別的に取り扱うことは禁止されています。

第三条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

引用元:労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)|e-Gov

労働基準法の差別禁止規定の理解として、「外国人だから安く働いてもらえる」という認識は大きな間違いです。

彼らの高い専門性やスキルを活かして、自社の発展に力を貸してもらうという考え方が大切です。

適正な労働条件設定のポイントでは、就労ビザの審査においても適正な給与水準であることが重要な判断要素となります。

同業他社や地域相場と比較して著しく低い給与設定は、在留資格取得の障害となる可能性があります。

労働時間、休日、福利厚生なども日本人社員と同等の取扱いが求められます。

在留資格変更手続きの正確な理解

入社が決まった留学生は、在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」など、いわゆる就労ビザに変更することが必要です。

申請タイミングと必要期間の把握では、入社1-3ヶ月前から申請可能で、審査には通常1-2ヶ月を要するため、4月1日入社の場合は1月末までには申請した方が良いと言えます。

企業として準備すべき書類

基本必須書類

①雇用契約書

②会社の登記事項証明書

③直近年度の決算書類

企業情報説明書類

①会社案内・パンフレット

②事業内容説明書

③組織図

採用・雇用関連書類

①採用証明書

②職務内容証明書

③給与支払能力証明書

追加提出が求められる可能性のある書類

①外国人雇用実績書

②研修計画書

③事業許可書

④税務申告書

入管審査のポイントと注意事項として、学歴・専攻と業務内容の関連性、給与水準の適正性、企業の安定性・継続性、本人の日本語能力などが重点的に審査されます。

企業側も内定した留学生にはこまめに進捗状況を確認するなどして、手続きをフォローするようにしましょう。

内定から入社までのリスク管理

外国人留学生の採用では、在留資格取得の不確実性というリスクが存在します。

条件付き内定の活用方法として、雇用契約書に「就労可能な在留資格取得を雇用継続の条件とする」旨の条項を含めることが一般的です。

現時点で就労ビザが取れる保証がない留学生に、雇用を約束することへの不安もあるでしょう。

その場合は、雇用契約書の特記事項として、就労ビザの取得を雇用の条件とする旨の一文を追加することで、リスクを回避できます。

在留資格取得失敗時の対応策では、書類不備や審査基準を満たさない場合、在留資格が取得できず、結果的に採用を断念せざるを得ない状況も発生します。

複数の候補者に内定を出し、在留資格取得状況に応じて最終的な採用人数を調整する戦略も有効です。

入社時期調整の柔軟性確保として、審査の長期化に備え、入社日を複数設定したり、年度途中での入社を受け入れたりする体制を整えることで、優秀な人材を確実に獲得できます。

5月や6月入社も可能にすることで、優秀な人材を逃すリスクを軽減できます。

4.外国人留学生新卒採用の具体的手続き8ステップ

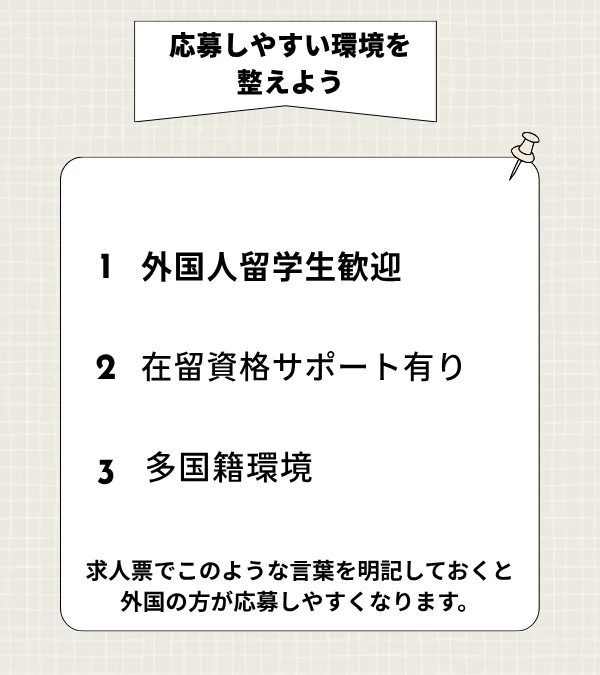

Step1:募集・採用計画段階での事前準備

外国人留学生採用を成功させるためには、募集段階での準備が重要です。

求人票での外国人歓迎の明確な表示として、「外国人留学生歓迎」「在留資格サポート有り」「多国籍環境」などを明記し、外国人にとって応募しやすい環境を整えましょう。

必要な在留資格と条件の明示では、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格名と学歴要件(大卒以上など)を明確に記載することで、条件に合致する候補者からの応募を促進できます。

使用言語(日本語レベル)、勤務地、海外転勤の可能性なども明示することで、ミスマッチを防げます。

Step2:応募書類選考での必須確認事項

書類選考段階では、通常の応募書類(履歴書、エントリーシートなど)に加え、外国人特有の書類確認が必要です。

在留カードコピーの詳細確認では、在留資格(「留学」であることの確認)、在留期限(卒業予定時期まで有効か)、就労制限の有無(「就労不可」の記載確認)を必ずチェックします。

学歴証明書と専攻分野の精査では、卒業証明書・成績証明書と専攻分野を詳細に確認し、自社の業務内容との関連性を評価します。

専攻内容が自社の職種要件と合致するか、「技術・人文知識・国際業務」の要件を満たすかを慎重に判断しましょう。

日本語能力証明書の適切な評価では、日本語能力試験(JLPT)の合格証明書やその他の日本語能力を示す資料を確認します。

級数だけでなく、各技能(読む・書く・聞く・話す)のバランスも考慮し、業務に必要なレベルと照らし合わせて評価しましょう。

Step3:面接選考での重要確認項目

面接では、書類では確認できない実際の能力や適性を評価します。

実際の日本語コミュニケーション能力では、業務で使用する専門用語の理解度、敬語の使い方、説明能力などを多角的に評価しましょう。技術職の場合は、専門知識について日本語で説明してもらうことも効果的です。

在留期限と更新計画の確認では、現在の在留期限、卒業予定時期、就職活動状況などを詳しく質問します。在留期限が卒業前に切れる場合の対応策も確認し、「特定活動(継続就職活動)」への変更予定なども把握しておきましょう。

就労意欲と長期キャリア計画では、なぜ日本での就職を希望するのか、長期的なキャリア目標、日本での就労継続意思、将来的な転職・帰国予定などを確認し、定着可能性を評価します。

企業の事業内容や職種への理解度も併せて確認しましょう。

Step4:内定通知と雇用契約締結

内定が決定したら、外国人特有の注意点を踏まえた契約締結を行います。

条件付き内定通知の作成方法では、「就労可能な在留資格を取得できた場合に正式に雇用する」という条件付き内定とすることで、企業のリスクを軽減できます。

内定通知書には在留資格取得の重要性と企業のサポート内容を明記しましょう。

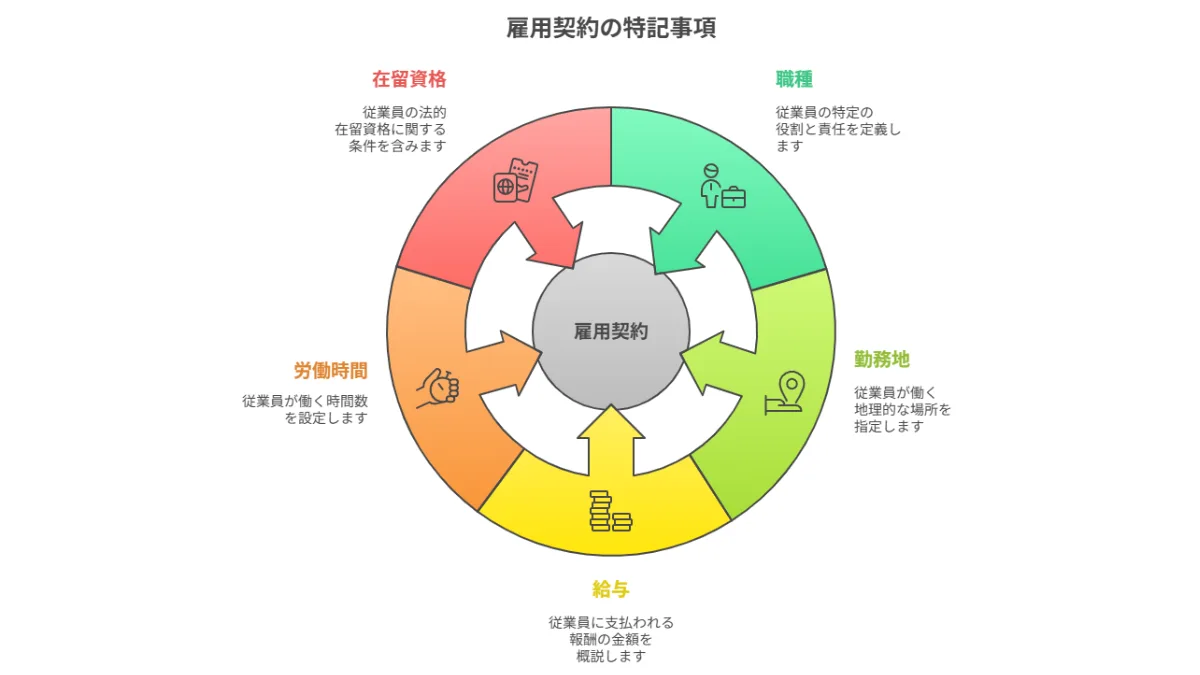

雇用契約書への特記事項追加では、職種、勤務地、給与、労働時間などの基本的な労働条件に加え、在留資格に関する特記事項を追加します。

「在留資格取得ができない場合、本契約は無効となる」「在留資格更新は本人の責任で行う」などの条項を含めましょう。

在留資格取得を前提条件とする契約設計では、契約書の内容について、日本語が不安な学生には英語版も用意するか、十分な説明時間を設けて理解を確認することが重要です。

疑問点や不安な点について丁寧に説明し、相互理解を深めましょう。

Step5:在留資格変更許可申請の実施

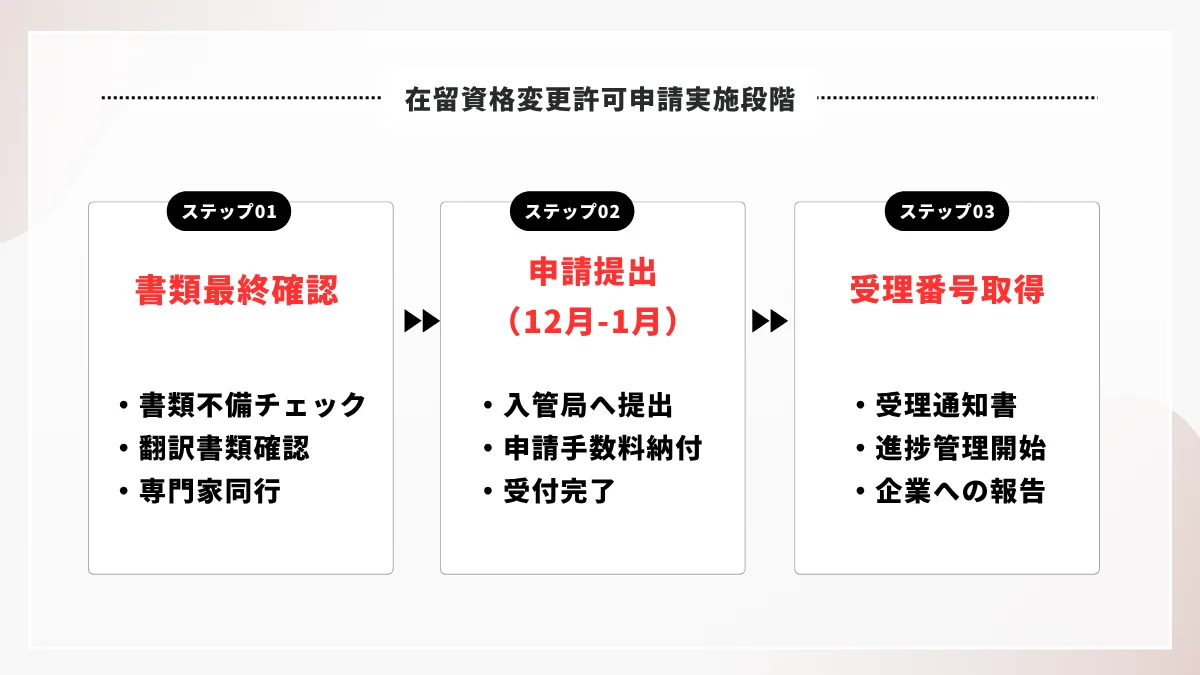

在留資格変更許可申請は最も重要なプロセスです。申請可能時期(入社1-3ヶ月前)の厳守では、12月-1月に申請するのが4月入社には最適です。

申請時期が遅れると入社時期に間に合わない可能性があるため、内定通知と同時に申請準備を開始することが重要です。

企業準備書類と学生準備書類の整理では、企業側は雇用契約書または採用内定通知書、会社の登記事項証明書、直近年度の決算書類、会社案内や事業内容説明書、組織図や従業員数を示す資料を準備します。

学生側は卒業証明書(卒業見込証明書)、成績証明書、履歴書、日本語能力証明書などを準備します。

申請から許可までの標準期間(1-2ヶ月)を考慮し、余裕を持ったスケジュール管理が重要です。

企業は定期的に申請状況を確認し、追加書類の提出や面談が必要な場合は迅速に対応できるよう準備しておきましょう。

Step6:審査結果確認と対応

在留資格変更の審査結果への対応は、採用成否を左右する重要なステップです。

許可通知受領後の確認事項では、新しい在留カードの交付を受けたら、在留資格、在留期限、就労制限の有無を確認し、コピーを保管します。

許可内容が申請内容と一致しているかも併せて確認しましょう。

不許可の場合の再申請・代替策では、不許可理由を詳細に確認し、再申請の可能性を検討します。

理由によっては追加資料の提出や条件変更により再申請が可能な場合もありますが、根本的な問題がある場合は採用を断念せざるを得ません。

行政書士等の専門家と連携して対応策を検討することが重要です。

入社日程の最終調整と準備では、許可が得られた場合は入社日程を最終確定し、入社準備を進めます。

不許可や審査長期化の場合は、代替候補者との調整や入社時期の変更などを柔軟に対応し、採用計画への影響を最小限に抑えます。

Step7:入社手続きと受入環境整備

在留資格取得後、円滑な入社と職場適応のための準備を行います。

新在留カードの確認と保管では、入社時に新在留カードの原本確認を行い、コピーを適切に保管します。在留期限のリマインダー設定を行い、更新時期を見逃さないよう管理システムを整備しましょう。

社内規程・マニュアルの多言語化検討では、必要に応じて英語版の就業規則、安全衛生マニュアル、業務手順書などを用意します。

完全な翻訳が困難な場合は、重要なポイントをまとめた概要版の作成も効果的です。

メンター制度等の受入体制構築では、日本語や日本の職場文化に関するサポート体制を構築します。

先輩社員をメンターとして配置し、業務面だけでなく生活面でもサポートできる体制を整えることで、早期の職場適応を促進できます。

Step8:外国人雇用状況届出と継続管理

法的義務である届出手続きと継続的な管理を適切に行います。

ハローワークへの届出義務(翌月10日まで)では、外国人を雇用した企業は、ハローワークに「外国人雇用状況の届出」を提出する法的義務があります。

届出期限は雇用開始日の翌月10日までで、4月1日入社の場合は5月10日までに手続きを完了させる必要があります。

届出漏れによる罰則(30万円以下の罰金)の注意では、届出を怠った場合、30万円以下の罰金が科される可能性があるため、人事部門でのリマインダー設定や手続きフローの標準化が重要です。

ハローワークインターネットサービスからオンラインで行うことも可能です。

継続的な在留資格管理の重要性では、入社後も在留資格の更新時期管理、転職時の手続きサポートなど、継続的な在留資格管理が必要です。

在留期限の3ヶ月前には更新手続きのリマインドを行い、必要に応じて企業からのサポートレターを提供し、長期的な雇用関係を維持しましょう。

外国人留学生採用の方法から定着化まで、企業が知っておくべき重要ポイントをもっと詳しく知りたい方はこちらの記事もおすすめです。

5.外国人留学生採用でよくある課題と実践的対策

在留資格申請不許可への対応策

在留資格申請の不許可は、外国人採用における最大のリスクの一つです。

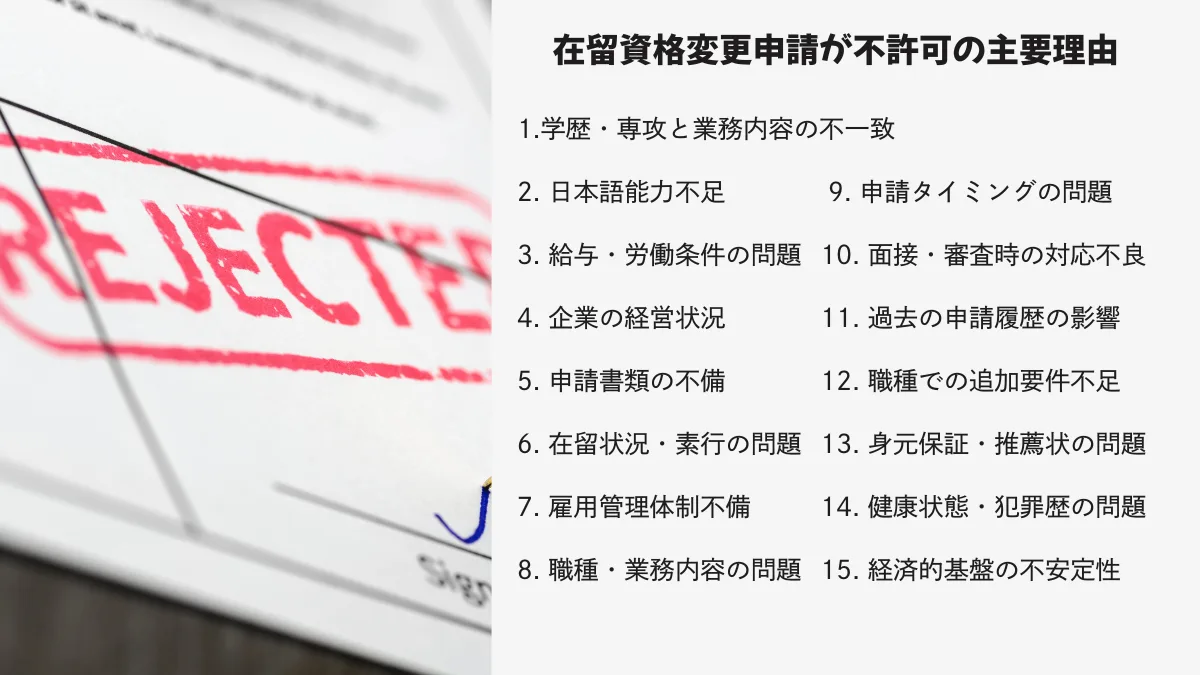

不許可の主要理由としては以下のことがあげられます。

事前対策として、内定前に在留資格要件の詳細確認を行い、疑問がある場合は行政書士等の専門家に相談することが重要です。

再申請の可能性と成功率向上方法では、万が一不許可となった場合、不許可理由を詳細に確認し、再申請の可能性を検討します。

理由書の提出や追加資料の準備により許可される場合もあるため、専門家と連携して対応策を検討することが重要です。同じ内容での再申請は成功率が低いため、根本的な問題の解決が必要です。

入社時期ずれ込みへの柔軟な対処

在留資格審査の長期化により、予定していた入社時期がずれ込む場合があります。

審査期間遅延リスクの事前想定では、特に申請時期が集中する1-3月は審査期間が延びる傾向があり、4月入社に間に合わない可能性もあります。

このリスクを事前に想定し、柔軟な対応策を準備しておくことが重要です。

新入社員研修スケジュールの調整方法では、年度途中での入社受入体制を整備し、5月や6月入社も可能にすることで、優秀な人材を逃すリスクを軽減できます。

新入社員研修についても、個別対応や追加研修により、途中入社者のキャッチアップを支援する体制を整えましょう。

他の新入社員との統合研修の工夫では、途中入社の外国人社員が孤立しないよう、他の新入社員との合同研修機会を設けることが効果的です。

また、審査期間中のコミュニケーションを密に取り、学生の不安を解消するとともに、企業への帰属意識を維持することも重要です。

言語・文化ギャップの解消方法

日本語能力の不足や文化的背景の違いにより、職場でのコミュニケーション課題が生じる場合があります。

段階的な日本語研修プログラムでは、業務に必要な専門用語や敬語を重点的に指導し、実際の業務場面を想定した実践的な研修を実施します。

外部の日本語学校と提携したり社内でのOJT形式の語学サポートを行ったりすることが効果的です。

メンター制度の効果的な運用では、先輩社員をメンターとして配置し、業務面だけでなく日本の職場文化、ビジネスマナー、生活面でもサポートできる体制を整えます。

定期的なメンタリング面談を実施し、困りごとや相談事を気軽に話せる環境を作ることが重要です。

社内実施型

- 日本人社員による指導体制構築

- メンター制度との連携(定期的なメンタリング面談)

- 朝礼・終礼での日本語練習時間

- 社内勉強会・発表会の開催

- 日本語学習グループの結成

外部委託型

- 日本語学校との提携契約

- 企業向けカスタマイズ研修の依頼

- オンライン日本語学習プラットフォーム活用

- 専門講師の派遣依頼

- 業界特化型研修機関の利用

文化的背景理解のための社内教育では、日本人社員向けにも異文化理解研修を行い、相互理解を深めることで、より良い職場環境を構築できます。

文化の違いを理解し、多様性を受け入れる組織風土の醸成が、外国人社員の定着と活躍には不可欠です。

長期定着のための継続支援

外国人社員の長期定着には、入社後の継続的なサポートが重要です。キャリア開発プランの明確化では、明確なキャリアパスを示し、昇進・昇格の機会を日本人社員と同等に提供します。

本人の希望と会社の期待をすり合わせ、具体的な成長目標と達成時期を設定することで、モチベーション維持とキャリア形成を支援します。

定期的な面談・フォローアップ体制では、入社後も定期的なキャリア面談を実施し、業務上の課題や将来への不安を早期に把握し、適切なサポートを提供します。

人事部門と直属の上司が連携し、多面的なフォローアップを行うことで、問題の早期発見・解決が可能になります。

また、在留資格更新のサポート、家族の呼び寄せ支援、住居確保の援助など、生活面での支援も定着率向上に大きく影響します。

生活は毎日のことなので生活面での手厚いサポートは定着率にも大きく繋がります。

住居関連支援

| サポート分類 | 具体的内容 | 実施方法 | 費用負担 | 効果・メリット |

|---|---|---|---|---|

| 住居探し | ・不動産会社紹介・同行 ・社宅・寮の提供 ・連帯保証人代行 | ・人事担当者同行 ・提携不動産会社利用 ・保証会社契約 | 企業負担 (月2-5万円) | ・早期安定居住 ・入社準備期間短縮 |

| 初期費用 | ・敷金・礼金の貸付 ・家具レンタル手配 ・生活用品購入支援 | ・無利子貸付制度 ・提携レンタル会社 ・購入同行サービス | 一部企業負担 (10-30万円) | ・初期負担軽減 ・生活立ち上げ促進 |

| 住環境整備 | ・インターネット設置 ・各種手続き代行 ・近隣施設案内 | ・業者手配代行 ・手続き同行 ・案内マップ作成 | 企業負担 (5-10万円) | ・生活利便性向上 ・地域適応促進 |

家族関連支援

| 家族構成 | 支援内容 | 実施時期 | サポート内容 |

|---|---|---|---|

| 単身者 | ・家族呼び寄せ相談 ・住居拡大支援 ・在留資格申請支援 | 入社半年後~ | ・手続き同行 ・書類作成支援 ・住居確保 |

| 家族帯同 | ・子供の学校選択 ・配偶者就職支援 ・育児支援 | 入社時~ | ・学校見学同行 ・就職先紹介 ・保育園確保 |

| 子供教育 | ・入学手続き ・学用品準備 ・PTA参加支援 | 入学時期 | ・手続き代行 ・必需品購入同行 ・通訳派遣 |

6.外国人留学生採用で活用できる支援制度

政府・自治体の助成金制度活用法

外国人採用には様々な助成金制度が用意されており、採用コストの削減に活用できます。

人材確保等支援助成金の詳細として、「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」では、外国人労働者の就労環境整備に取り組む事業主に対して助成金が支給されます。

外国人労働者は、日本の労働法制や雇用慣行などに関する知識の不足や言語の違いなどから、労働条件・解雇などに関するトラブルが生じやすい傾向にあります。

この助成金は、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成するものです。

引用元:厚生労働省「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)助成内容」

就労環境整備計画を策定し、外国人労働者に対する研修の実施、日本語学習の支援、相談・苦情体制の整備などを行った場合、費用の一部が助成されます。

地方自治体独自の支援制度一覧では、東京都「外国人材受入サポート事業」、大阪府「外国人材活躍推進事業」、愛知県「外国人労働者適正雇用推進事業」など、多くの自治体で独自の支援制度が設けられています。

自社所在地の自治体にどのような支援制度があるかを確認し、積極的に活用しましょう。

申請条件と手続きの具体的方法では、助成金の申請には事前の計画書提出が必要な場合が多く、外国人採用を検討する段階で早めに情報収集を行い、申請スケジュールを組み込んだ採用計画を立てることが重要です。

支給額は対象経費の1/2(上限57万円)程度が一般的で、申請から支給まで数ヶ月を要するため、資金計画にも注意が必要です。

参考元:厚生労働省「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」

外部専門サービスの効果的活用

外国人採用には専門的な知識が必要なため、外部サービスの活用が効果的です。

外国人採用支援会社の選び方では、候補者の紹介から在留資格申請サポート、入社後のフォローまでワンストップでサービスを提供している会社を選択することが重要です。

実績、サポート内容、料金体系を比較検討し、自社のニーズに最適なパートナーを選びましょう。

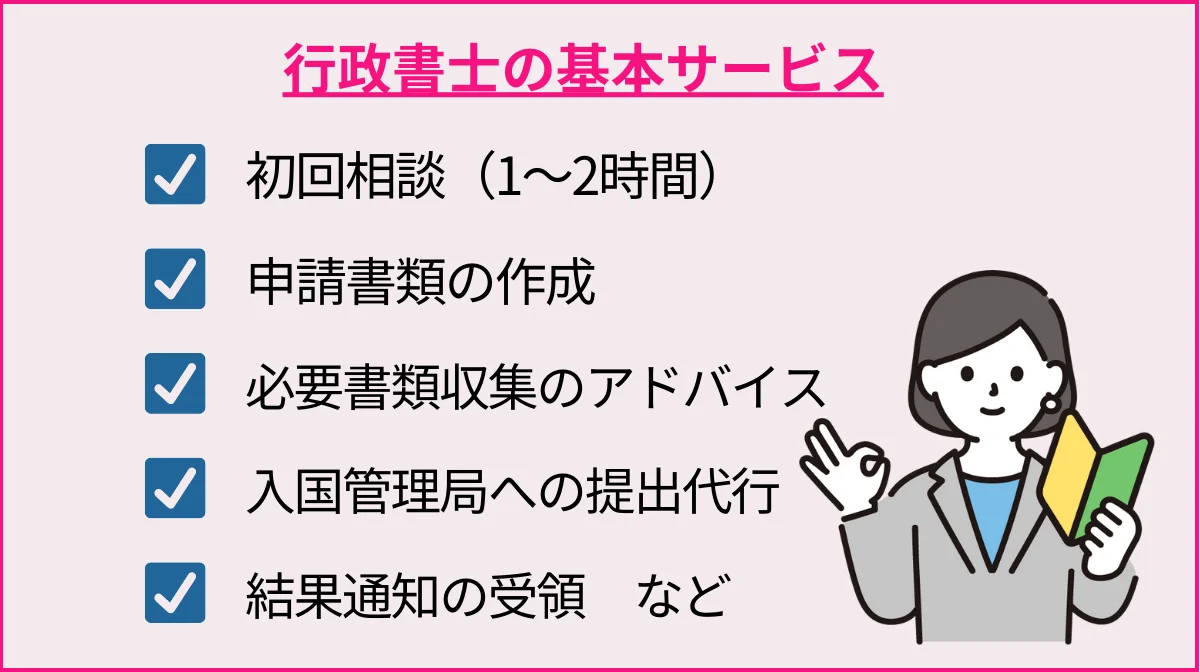

ビザ申請代行サービスのメリットでは、複雑な在留資格変更手続きを専門家に委託することで、申請の成功率向上と企業の負担軽減を実現できます。

行政書士事務所の中には外国人就労ビザを専門とするところもあり、継続的なパートナーシップを築くことで、安定した外国人採用体制を構築できます。

費用は1件あたり10-20万円程度が相場で、基本のサービスはこちらになります。

外国人雇用管理アドバイザーの活用方法では、厚生労働省が設置する無料サービスとして、各都道府県のハローワークに配置されたアドバイザーが、外国人雇用に関する相談対応、雇用管理改善の助言、企業と外国人求職者のマッチング支援などを提供しています。

また、外国人留学生向けの就職支援サービスや合同企業説明会なども各地で開催されており、これらのイベントを活用することで効率的に優秀な候補者と接触できます。

在留資格申請には複雑な手続きと専門知識が必要で、書類不備による不許可リスクもあります。行政書士依頼の判断基準、料金相場、信頼できる行政書士の選び方まで、成功するための全ポイントを詳しく知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。

7.外国人留学生採用で企業の未来を切り拓こう

外国人留学生の新卒採用は、適切な知識があれば決して難しくありません。

本記事で解説した手順に従えば、優秀な人材を安全に採用でき、人材不足解消と組織活性化を同時に実現できます。

早期に取り組みを開始した企業ほど優位性を築けるため、まずは社内検討から始めてみてください。

■登録支援機関への委託を検討されているなら…

1号特定技能外国人支援・登録支援機関なら株式会社バックエンドにお任せください。経験豊富な専門の行政書士がトータルでサポートいたします。