30年にわたって日本の外国人受け入れ制度の中核を担ってきた技能実習制度が、2027年までに完全廃止されることが正式に決定しました。

代わって導入される「育成就労制度」は、これまでの「国際貢献」という建前を捨て、「人材確保と人材育成」を明確な目的とする画期的な制度変更です。

この記事では、制度廃止の正確なスケジュールから新制度の詳細、そして企業が今すぐ取るべき具体的な対応策まで、外国人材の受け入れに関わるすべての関係者が知っておくべき重要情報を網羅的に解説します。

- 技能実習制度廃止の正確な時期と移行スケジュール

- 育成就労制度と技能実習制度の決定的な違いと企業への影響

- 制度変更に備えて企業が今すぐ実行すべき具体的準備策

1.技能実習制度廃止はいつ?2027年施行までのスケジュール

技能実習制度の廃止時期と新制度への移行スケジュールは、外国人材を受け入れている企業にとって最重要の関心事です。

正確な日程と経過措置を把握し、適切な準備期間を確保しましょう。

2024年6月に関連法改正が可決・成立

2024年6月14日、技能実習制度を廃止し「育成就労制度」を新設するための関連法改正案が参議院本会議で可決・成立しました。

この法改正により、1993年から続いてきた技能実習制度は制度的な終焉を迎えることが確定しています。

法改正の正式名称は「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律」で、技能実習法は「育成就労法」へと抜本的に改められました。

参考:出入国在留管理庁 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案

2027年施行までのスケジュール

2024年6月

技能実習制度を廃止し「育成就労制度」を新設する法律が成立。制度的終焉が確定しました。

2027年6月まで

公布から3年以内に新制度がスタート。具体的な施行日は今後決定されます。

2027年〜2030年

新旧両制度が併存する期間。既存の技能実習生に配慮した段階的な移行が行われます。

2030年頃

この時期をもって、技能実習制度はその役割を完全に終えます。

政府は新制度の施行日について「公布日から起算して3年以内」と定めており、遅くとも2027年6月までには育成就労制度がスタートします。

ただし、具体的な施行日は現時点では未定で、準備の進捗状況を踏まえて決定される予定です。

移行期間は施行後3年間設けられるため、技能実習制度と育成就労制度が同時に運用される期間が存在します。これにより、既存の技能実習生や受け入れ企業に配慮した段階的な移行が可能となっています。

技能実習制度に関する内容は、こちらの記事でも詳しく解説しています。

技能実習制度廃止に伴う現在受け入れ中の技能実習生への影響

現在技能実習制度で外国人材を受け入れている企業にとって最大の関心事は、既存の技能実習生への影響です。

政府は混乱を避けるため、十分な経過措置を設ける方針を示しています。

既存技能実習生の取り扱い

- 継続雇用の保証

新制度施行時点で技能実習中の外国人は、現行制度の下で実習を継続できます - 特定技能への移行

技能実習2号または3号を良好に修了した場合、従来通り試験免除で特定技能1号に移行可能 - 計画変更不要

既に認定された技能実習計画は、期間満了まで有効

企業側の対応ポイント

受け入れ企業は、現在の技能実習生に対して制度変更について適切な説明を行い、将来のキャリアパスについて相談に応じる必要があります。

特に、技能実習修了後の特定技能移行を希望する実習生には、必要な試験対策や日本語学習の支援を継続することで、人材の定着率向上が期待できるでしょう。

また、2027年以降の新規受け入れについては育成就労制度への移行が必要となるため、監理団体との連携や受け入れ体制の見直しを早期に開始することをおすすめします。

2.技能実習制度が廃止される理由

なぜ30年続いた制度が廃止されるのか?その背景には制度の構造的問題と国際的批判があります。

企業が今後の戦略を立てる上で、廃止理由の正確な理解が不可欠です。

制度目的と実態の深刻な乖離

技能実習制度が廃止される最大の理由は、制度本来の目的と実態との間に生じた修復不可能な乖離にあります。

制度は1993年の創設以来、「技能移転による国際貢献」を掲げてきましたが、実際には国内の深刻な人手不足を補う安価な労働力供給源として機能してきました。

技能実習制度が廃止される理由

制度目的と実態の深刻な乖離

制度本来の「国際貢献」という建前と、実態である「安価な労働力確保」との間に修復不可能な乖離が生じました。

建前(制度目的)

途上国への技能移転

国際貢献・人づくり

実態

人手不足業種の労働力確保

低賃金労働者の供給

国際的批判と人権侵害問題

転籍禁止による強制労働、低賃金、ハラスメントなどの人権問題が国際社会から厳しく批判され、制度の抜本的改革が急務となりました。

この矛盾は統計データにも明確に現れています。2023年には技能実習生の失踪者数が過去最多の9,753人に達し、制度に対する外国人材の不信と不満が頂点に達しました。

失踪の主な原因は、低賃金、長時間労働、劣悪な労働環境など、「実習」とは程遠い労働実態にありました。

さらに深刻なのは、この矛盾が制度設計レベルで構造化されていたことです。

技能実習生は「実習生」という地位でありながら実質的には労働者として扱われ、しかし労働者としての権利保護は不十分という、極めて不安定な立場に置かれていました。

人手不足業種への偏重

技能実習制度の対象職種91職種のうち、建設業、食品製造業、農業といった国内の深刻な人手不足業種が大部分を占めており、これらの業種での外国人依存度は年々高まっていました。

これは明らかに「技能移転」ではなく「労働力確保」が真の目的であったことを物語っています。

国際的批判と人権侵害問題

技能実習制度に対する国際的な批判は年々激しさを増し、日本の外交的信用失墜の一因となっていました。

特に米国務省の人身取引報告書では、日本の技能実習制度が「強制労働を含む」と厳しく指摘され、4段階評価で上から2番目の「対策不十分」に位置づけられました。

| 主要な人権侵害事例 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 転籍禁止による労働移動の制限 | 原則として職場変更が認められないため、劣悪な環境にある実習生が逃れる手段がありませんでした |

| 賃金不払いや低賃金 | 最低賃金を下回る賃金や、残業代の未払いが常態化 |

| パワーハラスメント | 言語的・文化的弱者の立場を利用した精神的・身体的暴力 |

| 労働安全衛生の軽視 | 危険作業への従事や安全教育の不備による労災事故の多発 |

これらの問題は、制度の構造的欠陥に起因しており、個別の改善では根本的解決が不可能でした。

転籍が原則禁止されているため、受け入れ企業は実習生の弱い立場を利用して不当な労働条件を強要することが可能で、実習生側には有効な対抗手段がなかったのです。

国際社会からの孤立リスク

こうした人権問題は、日本が掲げる「自由で開かれたインド太平洋」戦略や、アジア諸国との経済連携強化にとって深刻な障害となっていました。

技能実習制度の継続は、日本が人権を軽視する国として国際社会から孤立するリスクを高めており、制度の抜本的改革が外交上の急務となっていたのです。

3.育成就労制度の全貌|技能実習との決定的違い

新制度「育成就労制度」は技能実習制度とどこが違うのか?

制度の目的、対象職種、転籍要件など、企業運営に直結する重要な変更点を詳しく解説します。

制度目的の根本的転換と在留期間

育成就労制度は、技能実習制度の建前を完全に捨て去り、「人材確保」と「人材育成」を明確な目的とする画期的な制度変更です。

これは日本が初めて外国人材を国内労働市場の正式な構成員として公式に位置づける歴史的転換点といえます。

【制度目的の比較】

| 項目 | 技能実習制度 | 育成就労制度 |

|---|---|---|

| 主要目的 | 技能移転による国際貢献(建前) | 人材確保と人材育成(実態重視) |

| 法的地位 | 実習生(曖昧な位置づけ) | 労働者(明確な位置づけ) |

| 帰国前提 | 原則として帰国前提 | 長期就労を前提とした制度設計 |

育成就労制度では、参加者は入国初日から日本の労働法が完全に適用される「労働者」として明確に位置づけられます。

これにより、最低賃金法、労働基準法、労働安全衛生法などがすべて適用され、技能実習制度で問題となっていた法的保護の空白が解消されます。

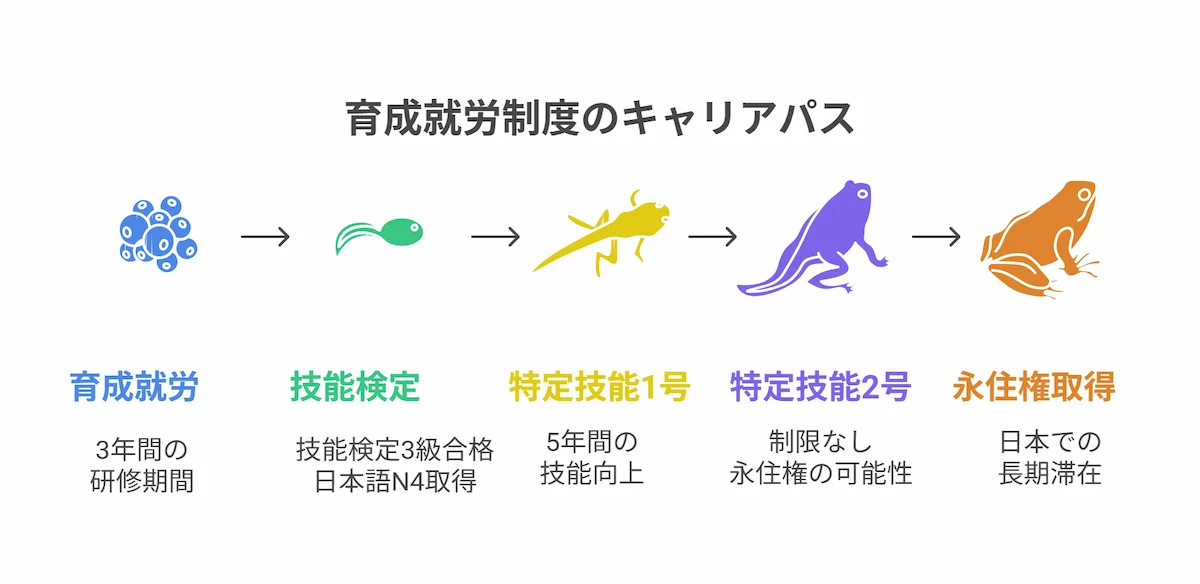

在留期間とキャリアパス

育成就労制度の在留期間は原則3年間で、技能実習制度の最長5年から短縮されました。しかし、これは制度の後退ではなく、特定技能1号への円滑な移行を前提とした戦略的設計です。

このキャリアパスにより、最大8年以上の長期就労が可能となり、外国人材にとって魅力的な制度となっています。

企業側も、3年間で育成した人材を特定技能として継続雇用できるため、教育投資の回収が確実になります。

対象職種の大幅変更

育成就労制度では、技能実習制度の91職種168作業から、特定技能制度と連携した16の特定産業分野に大幅に絞り込まれました。

これは制度の整合性を高め、外国人材のキャリア形成を明確化するための重要な変更です。

対象分野の比較

技能実習制度(91職種) → 育成就労制度(16分野)

| 現行技能実習職種(例) | 育成就労対象分野 | 移行可否 |

|---|---|---|

| 建設機械施工、土木、建築板金 | 建設 | ○ |

| 食品製造業全般 | 食品製造業 | ○ |

| 農業(耕種・畜産) | 農業 | ○ |

| 介護 | 介護 | ○ |

| 繊維・衣服関係 | 繊維・衣服 | ×(対象外) |

| 印刷関係 | なし | ×(対象外) |

この変更により、約30の職種が育成就労制度の対象外となる可能性があります。特に影響が大きいのは以下の分野です。

対象外となる可能性の高い職種

- 印刷関係(オフセット印刷、グラビア印刷など)

- 製本関係

- プラスチック成形関係の一部

- 塗装関係の一部

- 溶接関係の一部

これらの職種で技能実習生を受け入れている企業は、2027年以降の新規受け入れができなくなる可能性があるため、早急に代替手段を検討する必要があります。

産業分類の一致要件

育成就労制度では、特定技能制度と同様に「協議会への加入」と「産業分類の一致」が要件となります。

これまで技能実習では職種さえ合致していれば受け入れ可能でしたが、新制度では企業の事業内容と受け入れ分野の産業分類が一致している必要があります。

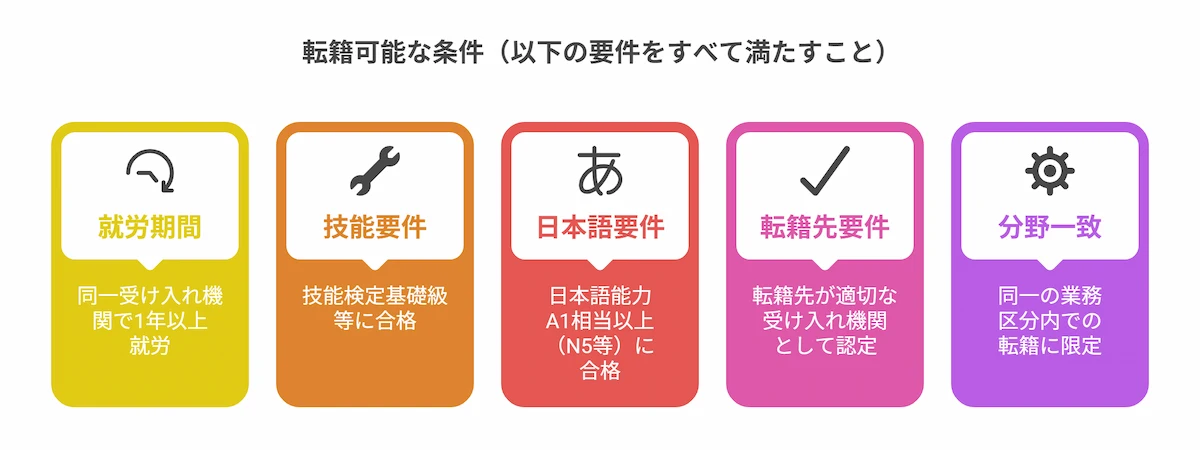

転籍要件の大幅緩和

育成就労制度最大の変更点は、外国人の転籍(転職)要件の大幅な緩和です。

技能実習制度では原則として転籍が禁止されていましたが、新制度では一定の要件を満たせば本人の意向による転籍が可能となります。

やむを得ない事情による転籍

従来の「やむを得ない事情」による転籍も範囲が拡大・明確化されます。

- 受け入れ機関の倒産・事業停止

- 労働条件の契約違反

- 人権侵害・ハラスメント

- 労働条件が契約と大幅に異なる場合(新規追加)

企業への影響

この変更は企業にとって大きな影響をもたらします。これまで転籍制限により確保されていた人材の定着が保証されなくなるため、企業は魅力的な労働環境を整備して「選ばれる企業」にならなければいけません。

一方で、他社で経験を積んだ優秀な人材を中途採用する機会も生まれるため、適切な戦略を立てれば人材確保の新たなチャンスとなります。転籍市場の形成により、外国人材の賃金水準や労働条件の改善も期待されているのです。

4.技能実習制度廃止の企業への影響と対応策

制度変更により企業が直面するリスクと新たな機会を分析し、成功するための具体的な準備策を提示します。今すぐ始めるべきアクションプランも詳しく解説します。

育成就労制度移行で注意すべき主要リスク

育成就労制度への移行は企業にとって新たな機会をもたらす一方で、適切な準備を怠れば深刻なリスクに直面する可能性があります。主要なリスクと対策を以下に整理します。

企業への影響と対応策

注意すべき主要リスク

人材流出リスクの増大

転籍緩和により、魅力ない職場からは人材が流出します。

対象職種からの除外リスク

約30職種が対象外になる可能性があり、新規受入が不可になる場合があります。

コスト増加リスク

賃金水準の市場化や教育費用により、コストが増加します。

監督体制の厳格化リスク

監理支援機関の要件が厳格化され、企業への指導も強化されます。

1. 人材流出リスクの増大

転籍要件の緩和により、1年間の育成期間を経た外国人材が他社に流出するリスクが大幅に高まります。特に以下の企業は高いリスクを抱えています。

- 賃金水準が地域平均を下回る企業

- 労働環境の改善が遅れている企業

- キャリアパスが不明確な企業

- 日本語教育支援が不十分な企業

対策

競争力のある待遇パッケージの整備、明確なキャリアパス提示、働きやすい職場環境の構築が急務です。

2. 対象職種からの除外リスク

現在技能実習制度で受け入れ可能な91職種のうち、約30職種が育成就労制度の対象外となる可能性があります。

高リスク職種

- 印刷関係(オフセット印刷、スクリーン印刷等)

- 製本関係

- プラスチック成形の一部

- 家具製作関係の一部

対策

該当企業は特定技能制度への直接移行、国内人材確保の強化、事業構造の見直しなど、抜本的な対応策の検討をしましょう。

3. コスト増加リスク

育成就労制度では以下の要因によりコスト増加が見込まれます。

4. 監督体制の厳格化リスク

監理団体が「監理支援機関」に移行し、要件の厳格化と監督強化が実施されます。

主な変更点

- 監理支援機関の許可要件厳格化

- 受け入れ企業への指導・監督強化

- 不正行為に対する罰則強化

- 定期的な実地検査の頻度増加

対策

コンプライアンス体制の強化、労務管理の徹底、適切な監理支援機関を選定しましょう。

技能実習制度廃止に伴う企業が今すぐ取るべき準備

育成就労制度への円滑な移行と成功のため、企業は以下の準備を段階的に実施すべきです。

企業が今すぐ取るべき準備

即座に着手(〜2025年)

- 現状分析と戦略策定

- 自社の職種が対象か確認

- 労働条件の見直し(賃金・休日)

制度開始前(2025〜2027年)

- 人材定着戦略の構築

- 日本語学習・資格取得支援

- 監理支援機関の選定・切替

制度開始後(2027年〜)

- 転籍市場の活用戦略

- 特定技能制度との連携活用

- 長期的なキャリアパスの提示

Phase 1: 即座に着手すべき準備(2025年中)

Phase 2: 制度開始前の準備(2025年〜2027年)

Phase 3: 制度開始後の運用(2027年以降)

育成就労制度による企業側のメリットとデメリット分析は、こちらの記事でも詳しく解説しています。

5.技能実習制度廃止への賢い対応策を知ってメリットを享受しよう

技能実習制度廃止は日本の外国人材政策における歴史的転換点です。この変化を脅威ではなく成長機会として捉え、早期準備を開始する企業が競争優位を築けるでしょう。

制度移行は2025年から本格化します。現状分析、労働条件改善、人材定着戦略の構築を今すぐ始め、新時代の外国人材活用で持続的な企業成長を実現してください。

■登録支援機関への委託を検討されているなら…

1号特定技能外国人支援・登録支援機関なら株式会社バックエンドにお任せください。経験豊富な専門の行政書士がトータルでサポートいたします。