近年、日本企業でネパール人労働者が急増していますが、文化的理解不足による職場トラブルが多発しています。

宗教的タブーや時間観念の違いを知らずに接することで、優秀な人材を失う企業も少なくありません。

本記事では、ネパール人従業員との円滑な職場運営を実現するための5つの重要なタブーと、具体的な対応策について詳しく解説します。

- ネパール人の宗教的タブー(牛肉・左手・食事のシェア等)と職場での具体的配慮方法

- 女性への接し方や時間観念「ネパリタイム」など文化的違いへの理解と対応策

- トラブル発生時の対処法と継続的な多文化共生職場を構築する実践的手法

1.なぜ今ネパール人のタブー理解が重要なのか

急増するネパール人労働者の現状

日本におけるネパール人労働者の急増は、もはや一過性の現象ではありません。

厚生労働省の「外国人雇用状況の届出状況」によると、平成30年だけで前年比18%もの増加を記録し、この傾向は現在も継続しています。

特に注目すべきは、ネパール人の就労目的と勤労意欲の高さです。

多くのネパール人労働者が家族への仕送りを目的として来日しており、月5~10万円程度の送金を行っています。

ネパールの平均月収が約14,000円という現状を考えると、彼らにとって日本での就労は家族の生活を支える重要な手段なのです。

この経済的動機に加えて、ネパール人は忍耐強く真面目に働く国民性を持っており、日本企業にとって貴重な戦力となっています。

実際に、ネパール人を雇用している企業では「責任感が強い」「チームワークを大切にする」といった評価が多く聞かれます。

参考元:厚生労働省「外国人雇用状況の届出状況」

タブーを知らないことで起こる職場トラブル事例

文化的理解の不足は、想像以上に深刻な職場トラブルを引き起こします。実際に発生した代表的な事例をご紹介します。

事例1:社内懇親会での食事トラブル

ある製造業の企業で、ネパール人新入社員の歓迎会にて牛肉のバーベキューを用意したところ、本人が参加を辞退する事態が発生。

宗教的な理由を理解していなかった日本人従業員から「協調性がない」との声が上がり、職場の雰囲気が悪化しました。

事例2:物の受け渡しでの誤解

管理職が左手で重要な書類を渡したことをきっかけに、ネパール人従業員との関係が悪化。本人は直接的な不快感を示さなかったものの、その後のコミュニケーションが明らかに減少し、最終的に退職に至りました。

事例3:女性従業員への配慮不足

男性管理職がネパール人女性従業員に何気なく年齢を尋ねたことで、深刻な不信関係が発生。

当該女性が他のネパール人従業員にも相談し、職場全体の雰囲気に影響を及ぼしました。

文化理解が定着率と生産性に与える影響

文化的タブーへの理解は、単なる「配慮」の問題ではありません。企業の経営指標に直結する重要な要素です。

ネパール人の文化的背景を理解し、適切な配慮を行っている企業では、平均定着率が85%以上と高い水準を維持しています。

一方、文化的理解が不足している企業では、1年以内の離職率が50%を超えるケースも少なくありません。

また、文化的配慮が行き届いた職場では、ネパール人従業員の生産性が平均30%向上するという調査結果も報告されています。

これは、心理的安全性が確保されることで、本来の能力を発揮できるようになるためです。

さらに、ネパール人は助け合いの精神が強い国民性を持っており、一人の従業員が満足すると、その情報がネパール人コミュニティ内で共有され、優秀な人材の紹介につながるという好循環も生まれます。

実際に、2015年の大地震の際にも略奪や暴動がほとんど報告されなかったことからも、彼らの協調性と道徳観の高さが伺えます。

深刻な人手不足に悩む企業にとって、特定技能外国人の受け入れは効果的な解決策となっています。特定技能の受け入れの基本から具体的な手順まで詳しく知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。

2.【タブー1】宗教上の絶対的禁忌事項

ネパール人の約81%がヒンドゥー教を信仰しており、宗教的タブーへの理解は職場での良好な関係構築において最も重要な要素です。

これらのタブーは単なる習慣ではなく、宗教的信念に基づく絶対的な禁忌事項として認識する必要があります。

牛肉は神聖な存在として絶対に摂取できない

ヒンドゥー教において、牛はシヴァ神の乗り物「ナンディン」として崇拝される神聖な動物です。

牛は神様の乗り物とされ、生命の象徴として大切にされています。牛肉の摂取は宗教的に厳格に禁じられており、これに関する配慮を怠ることは、信仰への冒涜と受け取られかねません。

ナンディンとも。インド、ヒンドゥーの神話伝承の聖なる牛、神。名前は「幸せなもの」の意。 乳白色の牡牛で、ヒンドゥー教の主神シヴァを象徴する動物。 シヴァの乗り物であり、従者の一人であり、シヴァの男らしさと生殖能力を表す。

5世紀の聖典「プラーナ」では乳海攪拌の時に生まれた聖なる牡牛スラビと聖仙カシュヤの子であり、神。

またすべての四足動物の守り神であり、世界の四隅で見張りをしているという。

引用元:幻想世界神話辞典 「ナンディ Nandi」

【職場での具体的な配慮方法】

| 場面 | 配慮内容 | 注意点 |

| 社員食堂 | 牛肉メニューと他の料理を明確に分離 | 調理器具の共用も避ける |

| 懇親会・歓迎会 | 牛肉を使わないメニューを選択 | ビーフエキス等の隠し味にも注意 |

| 弁当手配 | 事前に原材料を確認 | ゼラチン(牛由来)にも注意が必要 |

| 接待・会食 | レストラン選択時に宗教的配慮を明示 | ベジタリアン対応店舗の利用を検討 |

牛肉を食べることは個人的な意思だけでなく、周囲の社会的・宗教的なコンテクストも考慮する必要があります。

ネパールでは牛肉の消費や販売は法律で禁止されている地域もあり、多くの人々がそれを避けています。

左手は不浄の手として使用を避ける

ヒンドゥー教の教えでは、左手は「不浄の手」とされ、食事や宗教的行為では使用が避けられます。

左手はトイレの際に使用されるため、食事においては右手を使うのが正式なマナーとされています。

また、ネパールでは亡くなった方への思いを馳せる際にも左手を用いることがありますが、一般的に左手には良いイメージが与えられていません。

職場での注意すべき場面

- 物の受け渡し⇒ 書類、名刺、資料などは右手で渡す

- 握手・挨拶⇒握手は必ず右手で行う

- 食事の場面⇒共用の取り分け用具も右手で操作

- 飲み物を渡す際⇒右手を使用、または両手で渡す場合も右手を主とする

他人が口をつけた食べ物は穢れとして忌避

ヒンドゥー教では、他人が口をつけた食べ物は「穢れ」とみなされ、摂取することが禁じられています。

これは「ジュータ」という概念に基づく宗教的タブーです。ネパールには大皿を取り分けて食べる文化は存在せず、一人一皿が通例となっています。

【職場で問題となる具体的なケース】

【効果的な対応方法】

| 問題のある方法 | 適切な配慮方法 |

| 大皿から直接取り分け | 個別の取り分け用具を使用 |

| 同じ鍋で調理 | 個人用の小鍋を用意 |

| お菓子の袋を回す | 小皿に取り分けてから配布 |

| ペットボトルの共用 | 個人用のコップに注いで提供 |

食べ物を共有したい場合は、直接口を付けるのではなく、各自がお皿に取り分けて食べるよう心がけましょう。

このような配慮がネパールの文化に敬意を払う上で重要であり、職場での良好な関係構築につながります。

3.【タブー2】食事に関する厳格なルール

ネパールの食文化は宗教的背景と密接に関わっており、職場での食事に関する配慮は日常的に必要となります。

これらのルールを理解せずに食事を共にすることで、意図しないトラブルが発生するケースが多発しています。

食事の時に左手は使わない

ネパールでは食事をする際に手を使う習慣がありますが、その際に左手を使用することは避けるべきです。

前述の宗教的タブーと重複しますが、食事場面での左手使用は特に厳格に避けられています。ネパールでは伝統的に手で食事をする文化があり、この際に使用するのは必ず右手のみです。

ネパールの方との食事の際には特に注意が必要で、食事をする際には相手の文化や習慣に敬意を払い、正しいマナーを守ることが大切です。

他人が口を付けたものは食べない

この習慣は「一人一皿」の文化として現れ、日本の「みんなでシェア」する食文化と大きく異なります。他人が口を付けた食事や食器を共有することは避けられます。

【問題となりやすい職場のシチュエーション】

【実践的な解決策】

| 場面 | 従来の方法 | 配慮した方法 |

| 歓迎会 | 大皿料理を直接取り分け | 個別の取り分け用具を各料理に配置 |

| お菓子配り | 袋から直接配布 | 小皿に個別に取り分けてから配布 |

| ケーキカット | 同一ナイフで切り分け | 個別包装のデザートを選択 |

| 試食 | 同じスプーンで味見 | 個別のスプーンや楊枝を用意 |

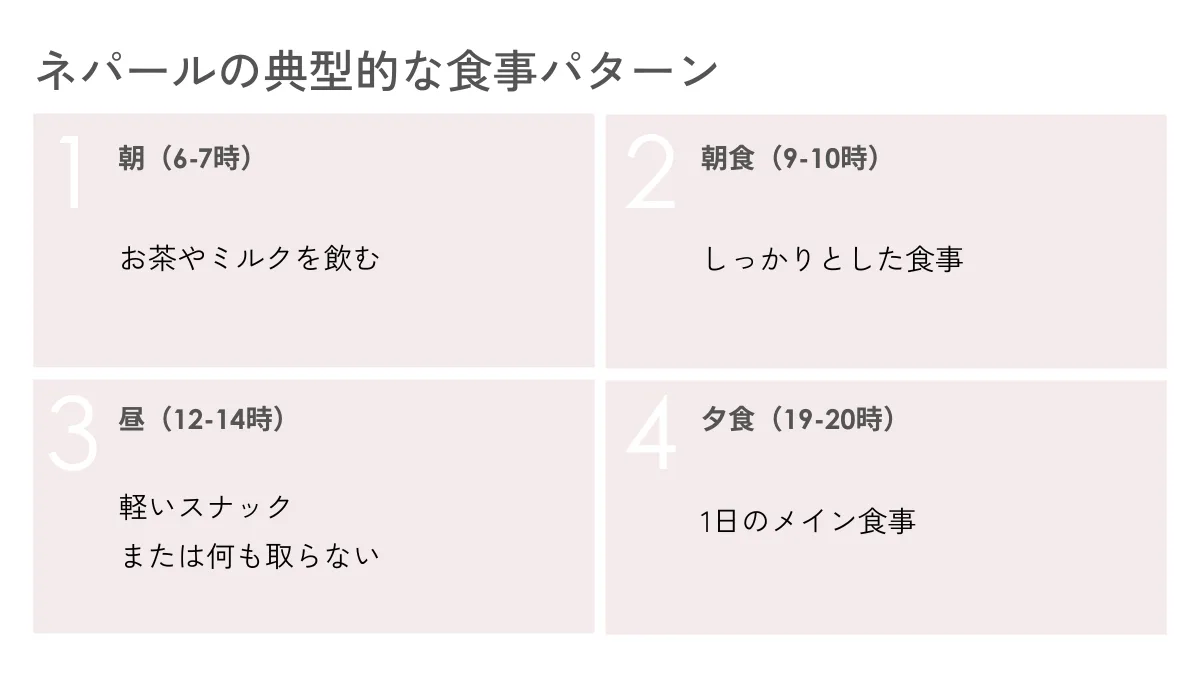

1日2食文化によるランチミーティングの注意点

ネパールでは伝統的に1日2食(朝食と夕食)が一般的で、昼食を食べないこともあります。

この文化的背景を理解せずにランチミーティングを設定すると、参加できないネパール人従業員が出てしまいます。

ネパールの典型的な食事パターン

職場での配慮方法

- 会議設定時の配慮

- ランチミーティングを強制しない

- 食事なしの会議時間帯も提案

- 事前に食事の希望を確認

- 代替案の提示

- 朝の時間帯での軽い打ち合わせ

- 夕方の時間帯での会議設定

- オンライン会議の活用

- 社内イベントでの工夫

- 食事なしの時間帯でのイベント開催

- 飲み物のみの軽い懇親会

- 文化紹介を兼ねたイベントの企画

実際にランチミーティングに誘われると困ってしまうケースが多いため、食事時間に関する理解を深め、適切な配慮を行うことで、ネパール人従業員が安心して職場生活を送れる環境を構築できます。

4.【タブー3】女性に関する配慮事項

ネパール社会における女性への配慮は、伝統的な価値観と宗教的背景が強く影響しており、職場でのコミュニケーションにおいて特に注意が必要な領域です。

適切な理解なしに接すると、深刻な関係悪化を招く可能性があります。

お酒・たばこはよくないとされている

下品なイメージをもたらすことがあるため、女性がお酒やたばこを喫することは原則タブーとされています。

しかし近年は家の中での飲酒や喫煙は黙認されており、以前と比べると女性の飲酒や喫煙も見られるようになりました。

とはいえ親の前ではタブーとされていることから、女性へ飲酒・喫煙を勧めることは控えるべきでしょう。

【適切な配慮例】

「お飲み物は何になさいますか?」と選択肢を提示します。その際、ノンアルコール飲料を豊富に用意しておくといいでしょう。「お茶で乾杯しましょう」など、飲酒を前提としない進行が適切です。

- 「お飲み物は何になさいますか?」

- 「ソフトドリンクもたくさん用意しています」

- 「お茶で乾杯でも構いませんよ」

【避けるべき発言】

❌「みんなで乾杯しましょう!」 ❌「一杯くらい大丈夫ですよ」 ❌「日本では女性も飲みますよ」

【推奨される対応】

⭕「ソフトドリンクもたくさんありますよ」⭕「お好きなお飲み物をどうぞ」

女性の前で言ってはいけない4つの言葉

日本ではあまり厳しく制限されていない言葉でも、ネパールでは女性の前で口にすることが禁忌とされるものがあります。

その中でも特に代表的な4つをご紹介します。

1. 女性や男性の身体に関する性的な言葉

これは日本でもセクハラとして捉えられることがありますが、ネパールでは特に厳格です。冗談のつもりでも口にすることは避けましょう。特に女性を連れて外出する際には、すれ違いざまに別の女性を見て「デートをしたい」と直接言うことさえもタブーとされています。

2. 女性の年齢

国によっては性別にかかわらず年齢を把握し、年上を尊重することが重要視されていますが、ネパールでは女性に対して年齢を尋ねることは避けるべきです。

3. スラング(低俗な言葉)

下品な言葉を使用することはネパール文化においてタブーとされています。よっぽど親しい関係でない限り、男女を問わずに控えるのが望ましいでしょう。

4. Randi

未亡人を指す「Randi」という言葉も、好ましくないとされており、ネパール文化ではタブーとされています。この言葉だけでなく、家族や結婚に関する個人的な質問も女性を不快にさせる可能性があるため、避けるべきでしょう。

年齢や私生活への質問は避ける

ネパール文化では、女性のプライバシーに対する配慮が特に重要視されています。日本の職場で一般的な世間話も、慎重に行う必要があります。

【避けるべき質問カテゴリー】

【適切なコミュニケーション方法】

- 「今日は天気がいいですね」

- 「お仕事はいかがですか?」

- 「何かお手伝いできることはありますか?」

- 「ネパールの文化について教えていただけませんか?」

異性間での会話は極めてデリケートなものですので、不用意な発言は慎むべきです。他者の感情やプライバシーを尊重し、相手が不快に感じないよう配慮することが重要です。

5.【タブー4】時間観念「ネパリタイム」の理解

ネパール人の時間に対する価値観は、日本の厳格な時間管理文化と大きく異なります。

この「ネパリタイム」と呼ばれる時間感覚を理解せずに管理を行うと、深刻な職場ストレスや離職につながる可能性があります。

時間にルーズな文化的背景

日本人とは異なり、ネパール人は時間を厳守するという意識があまり高くない傾向があります。

仕事の始業時間に遅れても時給が変わらないことや、発展途上国では戦争や政治問題で計画が頓挫することが多かったことがその原因と考えられます。

このような状況から、通称「ネパリタイム」という言葉も生まれました。

「ネパリタイム」が生まれる背景

インフラの不安定性

- 電力供給の不安定(計画停電が日常的)

- 交通機関の遅延が頻繁

- 道路状況による移動時間の大幅な変動

社会的価値観

- 人間関係を時間より優先する文化

- 「急がば回れ」的な思考パターン

- 結果重視で過程の時間管理は緩やか

経済的背景

- 時給制度の浸透度が低い

- 成果主義的な労働観

- 長期的視点での仕事の捉え方

【日本との時間観念の比較】

| 項目 | 日本 | ネパール |

| 会議開始 | 定刻通り | 10-15分遅れが一般的 |

| 締切の捉え方 | 絶対的な約束 | 目安・目標として認識 |

| 遅刻への反応 | 謝罪が必要 | 事情説明で十分 |

| 時間管理 | 分単位での管理 | 時間単位での大まかな管理 |

日本の時間厳守文化への適応支援

そのためネパール人を雇用する際には、時間をしっかり守ることの重要性を徹底的に伝える必要があります。

時間の遵守はビジネスの効率性や信頼関係の構築にとって不可欠であり、雇用者としての責任を果たす上でも欠かせない要素です。

【効果的な適応支援ステップ】

効果的なスケジュール管理の方法

ネパール人従業員の特性を活かしたスケジュール管理により、時間に対する意識を自然に向上させることができます。

1. 視覚的なスケジュール管理

ネパール人は視覚的な情報処理が得意な傾向があるため、以下の方法が効果的です。

- カラフルなカレンダーでの予定管理

- タイムテーブルの壁面掲示

- 進捗状況を色分けで表示

- アイコンやシンボルを活用した予定表

2. バッファタイムの設定

急な予定変更への対応力を高めるため、適度な余裕を持ったスケジューリングを推奨します。

| 業務の種類 | 推奨バッファタイム | 理由 |

| 会議・打ち合わせ | 15分前到着 | 準備時間と心の余裕確保 |

| プロジェクトの締切 | 1-2日前完成目標 | 最終調整時間の確保 |

| 外部との約束 | 30分前の準備完了 | 不測の事態への対応 |

3. チーム全体での時間意識向上

- 月次:時間管理に関するチーム会議、個人目標設定

- 週次:週初めの予定確認、中間チェックイン、振り返り

- 日次:朝礼でのスケジュール確認、昼休み後の再確認

6.【タブー5】職場での宗教的配慮

ネパール人の日常生活において宗教は切り離せない要素であり、職場での宗教的配慮は単なる「理解」を超えた実践的な環境整備が求められます。

適切な配慮により、ネパール人従業員の心理的安全性と生産性の向上を実現できます。

祈りの時間への理解と配慮

ヒンドゥー教徒の多くは、1日に1-2回の祈り(プジャ)を行います。これは個人的な習慣ではなく、宗教的義務として認識されているため、職場での配慮が必要です。

祈りの時間帯と所要時間

- 朝の祈り: 出勤前(5-10分程度)

- 夕方の祈り: 夕刻(5-15分程度)

- 特別な祈り: 宗教的な節目(10-20分程度)

職場での配慮方法

- 場所の提供

- 静かで清潔な小部屋の確保

- 東向きに祈れるスペースの配慮

- プライバシーが保護される環境

- 時間の配慮

- フレックスタイム制度の活用

- 休憩時間の調整

- 重要な会議時間の事前調整

- 環境整備

- 靴を脱げるスペースの提供

- 手洗い場所の案内

- 香りの強い芳香剤等の使用を控える

宗教的祝日(ダサイン・ティハール)への対応

毎年9月下旬~10月にかけて「ダサイン」というヒンドゥー教徒のお祭りが15日間開催されます。また、10月末~11月初め頃には収穫祭「ティハール」も開催されます。

国民の8割がヒンドゥー教徒であることからこの時期のネパールは帰省ラッシュとなります。

効果的な対応策

| 対応レベル | 具体的な施策 | 期待される効果 |

| 基本対応 | 事前の有給休暇申請を受け入れ | 計画的な人員配置が可能 |

| 推奨対応 | 祭り期間中の業務調整・代替要員確保 | 従業員の安心感向上 |

| 理想的対応 | ネパール文化紹介イベントの企画 | 多文化理解の促進 |

職場での宗教実践への環境整備

宗教的配慮は「特別扱い」ではなく、多様性を尊重する現代的な職場環境の基本要素です。

【宗教実践への環境整備】

| 分野 | 具体的な設備項目 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 食事環境 | ・宗教的制限対応メニューの提供 ・ベジタリアン対応の明示 ・成分表示の充実 ・調理器具の分離 | 安心して食事ができる 宗教的禁忌の回避 |

| 施設・設備 | ・多目的室(祈り・瞑想用)の設置 ・清潔な手洗い・足洗い場の提供 ・静寂を保てる空間の確保 ・東向きスペースの配慮 | 適切な宗教的実践が可能 心理的安全性の向上 |

| 制度面 | ・宗教的祝日の有給取得優遇 ・フレキシブルな勤務時間制度 ・宗教的理由での業務調整制度 ・祈りの時間の確保 | 宗教的義務の遂行 ワークライフバランスの向上 |

| コミュニケーション | ・宗教相談窓口の設置 ・多文化理解促進研修の実施 ・文化交流イベントの定期開催 ・匿名相談システムの構築 | 相互理解の促進 トラブルの早期解決 |

7.タブーを理解した上での円滑な職場運営5つのポイント

ネパール人従業員のタブーを理解するだけでは不十分です。その知識を活かし、実際に円滑な職場運営を実現するための具体的な仕組みづくりが重要です。

以下の5つのポイントを段階的に実施することで、持続可能な多文化共生職場を構築できます。

①入社時のオリエンテーション内容

効果的なオリエンテーションは、その後の職場適応を大きく左右します。

ネパール人従業員向けには、一般的な新人研修に加えて、文化的配慮に関する具体的な説明が必要です。

オリエンテーション項目(推奨3日間プログラム)

1日目【基本的な職場ルールと文化理解】

- 会社概要と理念の説明

- 日本の職場文化の基本

- 時間管理の重要性と具体的な期待値

- 報告・連絡・相談の方法

- 宗教的配慮に関する会社方針の説明

- 食事環境と利用方法の案内

- 祈りの場所と時間調整方法の説明

- 質問・相談窓口の紹介

2日目【実践的なコミュニケーション】

- 日本語でのビジネスコミュニケーション基礎

- 敬語の使い方と場面別の使い分け

- メール・チャットでのコミュニケーションマナー

- 会議での発言方法と参加姿勢

- チームメンバーとの顔合わせ

- バディ(相談相手)の紹介と役割説明

- 実際の業務体験(簡単な作業から開始)

3日目【長期的な成長とキャリア】

- 人事評価制度の説明

- キャリアパスと成長機会の紹介

- 研修制度と自己啓発支援の案内

- 福利厚生と各種制度の詳細説明

- 個別面談(希望・不安・質問の聞き取り)

- 3ヶ月後の目標設定

②日常業務でのコミュニケーション配慮

日々のコミュニケーションにおける小さな配慮の積み重ねが、信頼関係の構築につながります。

【効果的なコミュニケーション手法】

| 場面 | 配慮ポイント | 具体的な行動例 |

| 朝の挨拶 | 宗教的背景の尊重 | 「おはようございます」+体調確認 |

| 業務指示 | 明確で具体的な説明 | 「いつまでに」「どの程度まで」を明示 |

| 休憩時間 | 食事・祈りへの配慮 | 「お疲れ様です、ゆっくりお過ごしください」 |

| 残業依頼 | 家族への配慮を表現 | 「家族の時間も大切にしてくださいね」 |

月次1on1ミーティングの活用

基本構成は約30分程度を推奨します。

| 項目 | 時間配分 | 具体的な内容 |

|---|---|---|

| 業務の状況と課題の確認 | 10分 | ・現在の業務進捗状況 ・困っている作業や理解が難しい点 ・必要なサポートや研修の確認 ・スキル向上への要望 |

| 職場環境への要望・改善点 | 10分 | ・働きやすさに関する意見 ・設備・制度への要望 ・チーム内の人間関係 ・業務効率化への提案 |

| 文化的な困りごとの相談 | 5分 | ・宗教的配慮に関する相談 ・言葉や慣習での困りごと ・日本の職場文化への疑問 ・食事や祈りに関する要望 |

| 今後の目標と成長支援 | 5分 | ・短期・中期の目標設定 ・キャリアパスの相談 ・研修・学習機会の紹介 ・次回までの具体的なアクション |

③社内イベントでの文化的配慮

社内イベントは文化理解を深める絶好の機会である一方、配慮不足によりトラブルが発生しやすい場面でもあります。

イベント企画時のチェックリスト

成功事例

多文化交流イベント 「World Food Day」の開催では、各国の料理を持ち寄る形式で、ネパール人従業員にも母国料理の紹介を依頼。

宗教的制限に配慮したレシピ説明と文化的背景の紹介プレゼンテーションにより、相互理解が深まり、チーム結束力が向上しました。

④継続的な文化理解促進の仕組み

一時的な配慮ではなく、持続可能な多文化共生職場を構築するための継続的な取り組みが必要です。

年間を通じた文化理解促進プログラム

【四半期ごとの取り組み】

- 多文化理解研修の実施

- ネパール文化紹介イベント

- 宗教的祝日の理解と体験

- 1年間の振り返りと改善計画策定

【月次の取り組み】

- 文化理解に関するニュースレター発行

- ランチタイム文化交流会(任意参加)

- 多文化チームビルディング活動

【週次の取り組み】

- チーム内での文化共有時間

- 困りごと相談の定期的な確認

- 改善提案の収集と検討

【社内での学習環境整備】

- ネパール文化に関する書籍・資料の設置

- 宗教・文化に関するQ&Aコーナーの設置

- オンライン学習コンテンツの提供

- 外部専門家による講演会の定期開催

⑤トラブル発生時の対応フロー

文化的配慮に関するトラブルは、迅速かつ適切な対応により、むしろ理解を深める機会に転換できます。

対応フローチャート

重要な心構え

トラブルを「問題」として捉えるのではなく、「成長と理解の機会」として前向きに取り組むことで、より強固な多文化共生職場を構築できます。完璧を求めるのではなく、継続的な改善を通じて、すべての従業員が活躍できる環境を目指すことが重要です。

8.多文化共生職場の実現に向けて

ネパール人従業員との円滑な職場運営には、7つのタブー領域への理解が不可欠です。

宗教的配慮、食事のルール、女性への接し方、時間観念の違いなど、文化的背景を理解した適切な対応により、優秀な人材の定着率向上と生産性の向上を実現できます。

完璧を求めるのではなく、継続的な改善と相互理解を通じて、すべての従業員が活躍できる多文化共生職場を目指しましょう。

外国人採用の注意点や適切な準備と対策、外国人材の能力を最大限に引き出すためのポイントを詳しく知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。

■登録支援機関への委託を検討されているなら…

1号特定技能外国人支援・登録支援機関なら株式会社バックエンドにお任せください。経験豊富な専門の行政書士がトータルでサポートいたします。