技能実習生制度において、ミャンマー人の受け入れが急増しています。2013年の1,700名から2022年には15,000名超へと約10倍の成長を遂げ、多くの企業から注目を集めています。

本記事では、ミャンマー人技能実習生が選ばれる理由から受け入れの具体的な手続き、注意点、制度変更まで、企業の人事・経営者が知るべき情報を網羅的に解説します。

- ミャンマー人技能実習生が企業から選ばれる5つの理由と他国との違い

- 受け入れの具体的な流れと監理団体選びのポイント

- 文化的配慮を含む受け入れ成功のための実践的なノウハウ

1.ミャンマー人技能実習生が企業から選ばれる5つの理由

多くの日本企業がミャンマー人技能実習生を積極的に受け入れる背景には、他国出身者にはない明確な優位性があります。

出入国在留管理庁の統計では、ミャンマー人技能実習生の対前年末増加率は22.9%と、主要送出国の中でも特に高い成長率を記録しています。その理由を5つのポイントで詳しく解説します。

①日本語習得が早く職場に馴染みやすい文法的親和性

ミャンマー人が日本語を習得しやすい最大の理由は、言語構造の類似性にあります。

ミャンマー語(ビルマ語)と日本語は、どちらも主語・目的語・動詞の順で構成されるSOV型の言語構造を持っています。

この文法的親和性により、ミャンマー人は単語を覚えて置き換えるだけで自然な日本語文を作ることができます。

実際に、2023年7月に実施された日本語能力試験では、ミャンマー人の応募者が10万人を超えました。この背景には、基本の語順が同じであるため、他国出身者と比較して日本語の習得が比較的容易であることが挙げられます。

多くの送り出し機関では質の高い日本語教育が実施されており、来日時点でN4レベルの日本語能力を持つ技能実習生の確保が可能になっています。

②仏教文化に根ざした真面目で協調性のある国民性

ミャンマー国民の約90%が敬虔な仏教徒であり、特に上座部仏教の教えが日常生活に深く根ざしています。

まず量的な観点として、ミャンマーの人口の約90%が仏教徒で、その大部分は上座部仏教徒です。出家僧は約50万人で人口の約1%に当たります。

寺の数は約6万寺で、人口がミャンマーの約2.5倍の日本で寺の数が約7万7000寺ほどであることを踏まえればかなり多いと言えるでしょう。

東大新聞オンライン「仏教国「ミャンマー」と宗教対立の原因」

上座部仏教では、お釈迦様のように悟りを開かない限り永久に生まれ変わり続ける「輪廻転生」を信じており、その苦しみから逃れるために現世で功徳を積むことが重要とされています。

そのため、「嘘をつかない」「笑顔を絶やさない」「他人を悲しませない」などの善行に努める傾向があり、これが真面目で親切、協調性があるというミャンマー人の国民性につながっています。

また、目上の人を敬う文化もあり、日本の職場環境に非常に適合しやすい特徴となっています。

③親日国として日本企業への就労意欲が高い

ミャンマーは歴史的に親日国として知られており、この親日感情が技能実習生の就労意欲の高さにつながっています。

日本がミャンマーの独立に大きく貢献したという歴史的経緯に加え、継続的なODA(政府開発援助)による支援実績があります。

日本政府はミャンマーへの援助を積極的に行っており、鉄道や水道などのインフラが日本の援助によってもたらされています。

さらに、日本のアニメ・マンガ文化の普及も若者世代の日本への憧れを強化しています。

技能実習についても、日本の「高い技術力」と「安心できる労働者保護施策」に対する信頼が、ミャンマー人が日本での技能実習を希望する重要な理由となっています。

増加傾向にある受け入れ実績と企業からの高評価

出入国在留管理庁の最新データによると、2023年6月末時点でのミャンマー人中長期在留者は6万9,613人で、そのうち2万940人が技能実習生として就労しています。

技能実習生の出身国では1位ベトナム、2位インドネシアですが、ミャンマーの対前年末増加率22.9%は、ネパール、インドネシアに次いで高い水準となっています。

受け入れ企業からは「配属後3ヶ月位で仕事をどんどん覚えるようになる」「実習生の働きぶりに感化されて日本人職員も一生懸命になる」「施設内の雰囲気がよりよくなった」といった高い評価の声が多数寄せられており、多くの企業がミャンマー人技能実習生を受け入れていることが分かります。

参考元:出入国在留管理庁「令和5年末現在における在留外国人数について」

⑤他国と比較したミャンマー人の優位性

主要送出国との比較において、ミャンマー人技能実習生には明確な優位性があります。

中位数年齢は28.6歳と若年層中心の人口構成で、日本の49.0歳と比較して非常に若い世代が厚くなっています。

生産年齢人口(15~64歳)の割合も66.6%と、日本の59.4%を大きく上回っており、持続的な人材供給能力を有しています。

| 項目 | ミャンマー | ベトナム | インドネシア |

|---|---|---|---|

| 対前年末増加率 | 22.9% | 5.2% | 27.4% |

| 中位数年齢 | 28.6歳 | 32.5歳 | 29.3歳 |

| 日本語習得速度 | 早い(SOV構造) | 普通 | 普通 |

| 仏教徒比率 | 90% | 14.9% | 87.2% |

また、礼儀正しく、謙虚で、協調性のある性格の方が多く、日本人と似た性格を持っているため職場にも馴染みやすい傾向があります。

文化や宗教観が日本と近しいものがあるため、日本人にとってもミャンマー人とふれあうことに抵抗がないという点も、外国人材を受け入れる上で大きなメリットとなっています。

2.ミャンマーの基本情報と技能実習生を取り巻く最新状況

ミャンマー人技能実習生の受け入れを検討する企業にとって、送出国であるミャンマーの現状を正確に把握することは重要です。

2021年の政変から3年が経過した現在の状況と、技能実習生制度への影響について詳しく解説します。

人口・経済状況から見るミャンマーの労働力事情

ミャンマー連邦共和国の基本情報は以下の通りです。面積は67万6,578平方キロメートルで日本の約1.8倍、人口は5,797万人(2023年推計値)となっています。

ミャンマーの基本情報

| 項目 | データ |

|---|---|

| 国名 | ミャンマー連邦共和国 |

| 面積 | 67万6,578平方キロメートル(日本の約1.8倍) |

| 人口 | 5,797万人(2023年推計値) |

| 中位数年齢 | 28.6歳(2023年時点) |

| 生産年齢人口割合 | 66.6%(15~64歳) |

| 平均月収 | 15万8,900チャット(約1万1千円) |

| 最低賃金 | 日額5,800チャット(約400円) |

首都はネーピードーで、民族構成はビルマ族が約70%、その他多くの少数民族から成り立っています。

公用語はミャンマー語(ビルマ語)で、宗教は仏教が約90%を占めており、その他キリスト教、イスラム教、ヒンドゥー教なども信仰されています。

経済面では、平均月収が15万8,900チャット(日本円で約1万1千円)、最低賃金は日額5,800チャット(約400円)となっています。

この低い賃金水準のため、多くの人がタイなどの近隣国に出稼ぎに出ているのが現状です。

ミャンマーは若年層が非常に厚い人口構成となっており、技能実習生として来日を希望する優秀な人材を継続的に確保できる環境が整っています。

2021年政変後の現状と技能実習生への影響

2021年2月の軍事クーデターから3年ほどが経過し、ミャンマー国内の日常生活は政変当時の混乱から落ち着きつつあります。

そのため、「技能実習生が来日できない」などの受け入れに関する大きな影響は現在ありません。

監理団体や送り出し機関の報告によると、都市部では安定した環境が維持されており、技能実習生の送り出し業務も継続されています。

しかし、ミャンマーでは国軍が非常事態宣言を延長し、経済が低迷しています。

国内の雇用悪化を受けて日本での就労への関心が高まっており、クーデター前にはあまり見られなかった高学歴の若者たちが技能実習生を目指すという動きが出ています。

これにより、従来以上に質の高い人材を採用できる可能性が高まっているのが現状です。

ただし、ミャンマー人が出国するために必要なスマートカード(身分証明書)の発給については、2025年4月時点で一時的な停止と再開を繰り返している状況があり、手続きに関する最新情報の確認が必要です。

スマートカード(身分証明書)とは?

スマートカード(身分証明書)とは、ミャンマー人が海外に出国する際に必要な公的身分証明書のことです。ミャンマー政府が発行するICチップ付きの身分証明書で、技能実習生として日本に来日するためには、このスマートカードの取得が必須となっています。

日本語学習環境の充実と能力試験受験者の急増

ミャンマー国内では日本語学習への関心が急激に高まっており、2023年7月2日に実施された日本語能力試験のミャンマー人応募者は10万人を超えました。

この増加の理由は、クーデターにより非常事態宣言が継続し、国外での就労を目指す人が増えたためです。

また、日本企業が「日本語能力試験への合格」を採用の要件にするところが多く、その分受験者が増えたと考えられます。

言語学的な観点では、日本語とミャンマー語(ビルマ語)は、基本的な言葉の並びが主語・目的語・動詞の順のSOV型で同じ構造を持っています。

この基本の語順が同じであるため、ミャンマー人は日本語の習得が比較的容易といわれており、他国出身者と比較して学習優位性があります。

多くの送り出し機関では日本語教育の質向上に取り組んでおり、学習意欲が高い候補者が多く集まるため、日本語学習には非常によい環境が整っています。

来日時点でN4レベルの日本語能力を持つ技能実習生の確保が可能になっており、企業にとって安心して受け入れができる状況となっています。

3.ミャンマー人技能実習生受け入れの具体的な流れ

ミャンマー人技能実習生の受け入れには約10ヶ月の期間を要します。

企業の実務担当者が把握すべき具体的な手続きとスケジュールを段階別に解説します。

団体監理型と企業単独型の受け入れ方法比較

技能実習生の受け入れ方法は、監理団体を通して受け入れる「団体監理型」と、企業が海外の支店や合弁企業、取引先企業などの従業員を受け入れる「企業単独型」の2パターンがあります。

ほとんどの企業(約98%)が団体監理型で受け入れています。

団体監理型と企業単独型の違い

| 方式 | 団体監理型 | 企業単独型 |

|---|---|---|

| 利用企業割合 | 98% | 2% |

| 対象企業 | 一般企業 | 海外展開企業のみ |

| 手続き主体 | 監理団体 | 企業直接 |

| サポート体制 | 充実 | 自社対応 |

| 費用負担 | 監理費あり | 監理費無し |

団体監理型の場合、実習実施者(受け入れ企業)が日本の監理団体に受け入れたい人数や雇用条件などを伝えます。

その後、監理団体がミャンマーの送り出し機関と連携を取り、条件に合った人材を企業に紹介し、企業が人材と面接して採用するという流れです。

企業単独型は海外に拠点のある企業のみ選択可能で、現地法人などの社員を直接受け入れる方式です。

一方、団体監理型は監理団体が技能実習生を受け入れ、日本の企業で実習を実施します。

監理団体の利用には入会手続きや入会費、監理費などの費用がかかりますが、技能実習に関わるさまざまなサポートを受けられるのがメリットです。

申請から来日まで約10ヶ月の詳細スケジュール

ミャンマー人技能実習生の受け入れは、デマンドレター申請からスマートカード取得まで、複数の段階を経る必要があります。

まず、送り出し機関がミャンマー政府労働省にデマンドレター、監理団体と送り出し機関の協定書の写し、企業捺印済の雇用契約書、雇用条件の写しを申請します。

これらの書類がミャンマー政府外務省を経由して在日ミャンマー大使館まで届きます。

次に、大使館から監理団体に対して、監理団体と受け入れ先企業についての書類を求められるので、監理団体がそれらの書類を提出し、大使館の審査を待ちます。

審査が終わると、大使館のフェイスブックページにデマンドレター申請の審査済の企業リストが掲載されます。

送り出し機関は掲載されたリストのスクリーンショットで「送り出すプロセスの進め許可書」を労働省に申請し、申請からおよそ1週間後に労働省から送り出し機関にメールにて許可書が送られます。

並行して、面接の実施や技能実習生の日本語研修(約6ヶ月)、在留資格認定証明書の申請なども行われます。

監理団体選びのポイントと送り出し機関との連携

優良な監理団体を選定する際の重要なポイントとして、まずミャンマー人技能実習生の受け入れ実績と優良監理団体認定の有無を確認することが大切です。失踪率・途中帰国率の低さも重要な指標となります。

サポート体制の充実度も重要で、24時間対応の相談窓口の設置、日本人・ミャンマー人スタッフの適切な配置状況、定期的な実習状況確認体制が整っているかを確認しましょう。

費用面では、入会費が20-50万円程度、監理費が月額3-5万円程度が一般的ですが、その他諸費用も含めて透明性のある費用構造を提示している監理団体を選ぶことが重要です。

技能実習開始後は、適切に技能実習が行われているか、監理団体によって確認・指導が実施されます。

実績・信頼性の確認

①ミャンマー人技能実習生の受け入れ実績の豊富さ

②優良監理団体認定の取得状況

③失踪率・途中帰国率の低さ

サポート体制の充実度

①24時間対応の相談窓口の設置

②日本人・ミャンマー人スタッフの適切な配置

③定期的な実習状況確認・指導体制

費用の透明性

①入会費:20-50万円程度

② 監理費:月額3-5万円程度

③ その他諸費用の明確な提示

面接・選考時に確認すべき重要事項

面接では、技能レベル、日本語能力、就労意欲、文化適応性を総合的に評価する必要があります。関連業務の経験年数や技能レベルの実技確認、向上心・学習意欲の評価が技能・経験面での重要なポイントです。

日本語能力については、日本語能力試験の合格級の確認に加え、簡単な会話・質疑応答を通じて実際のコミュニケーション能力を確認し、継続学習への意欲も評価します。

就労意欲・適応性の面では、来日目的の明確性、3年間の実習継続意思、文化的適応への準備度を確認することが重要です。

ただし、ミャンマー人は楽観的な傾向があり、「なんとかなる」という考えで最低限の到達度までしか勉強しない人もいるため、面接では来日後も頑張れる人かどうかを確認する必要があります。

面接は実際に実習実施者が現地を訪問して直接面接するか、場合によってはオンラインで行います。

4.受け入れ企業が知っておくべき重要な注意点

ミャンマー人技能実習生の受け入れを成功させるためには、文化的な違いを理解し、適切なコミュニケーションを心がけることが不可欠です。

多くのトラブルは文化的な誤解から生じるため、以下の注意点を把握しておきましょう。

人前での指摘を避ける文化的コミュニケーション配慮

ミャンマーでは親や教師、僧侶以外が人前で叱ることが基本的にはないため、ミャンマー人技能実習生にミスを指摘する場合は個別に穏やかな口調で伝えましょう。

人前で叱責するなどの行為は、日本人が思っている以上にミャンマー人技能実習生を深く傷つける可能性があり、退職・帰国にもつながりかねません。

普段から良い点を見つけ、褒めて伸ばすことをおすすめします。

他の従業員の前での叱責、大声での指導や注意、感情的な態度での指摘は避け、個別の場所での穏やかな指導、良い点を見つけて褒めることから始める、改善点を建設的に伝える、普段からのポジティブな声かけを心がけることが重要です。

人前での叱責は、日本人が想像する以上にミャンマー人を深く傷つけ、退職・帰国の要因となる可能性があるため、十分な注意が必要です。

個別対応を重視した意見聴取と指導方法

ミャンマー人技能実習生に意見を求めるときは、集団の中ではなく個別に質問しましょう。

ミャンマー人は親や教師の言うことをよく聞き、言いつけを守る傾向があります。その分、人によっては自分の意見を表明するのが不得意な場合があるため、個別に意見を聞き取ることが効果的です。

効果的なコミュニケーション方法として、1対1での個別面談を定期的に実施し、「はい」「いいえ」で答えられる具体的な質問を用意し、意見を求める際は十分な時間を与え、間違いを恐れずに発言できる雰囲気作りを心がけることが大切です。

一方で、会議での突然の意見募集、大勢の前での発表要求、プレッシャーをかけるような質問は避けるべき場面です。

集団での発言が苦手な文化的背景を理解し、効果的な1対1コミュニケーション技術を活用することで、親や教師の言うことをよく聞く傾向を活用した指導が可能になります。

業務量調整による離職・失踪リスクの回避

個人のキャパシティオーバーを防ぐため、任せる業務量をコントロールしましょう。ミャンマー人は「日本でたくさん働いて母国の家族に仕送りしたい」と考える人が多く、勤勉な傾向があります。

また、断ることが苦手な人も多いため、自分のできる範囲外の仕事まで抱え込んでしまうケースが考えられます。

勤勉さが招く過労リスクの要因として、断ることが苦手な国民性、家族への仕送り責任感、自分のキャパシティを超えた業務の引き受けなどがあります。

これらを予防するために、適切な業務量の定期的な確認、労働時間の客観的な管理、疲労や体調の変化への注意、無理をしないことの重要性を継続的に伝達することが重要です。

適切な業務配分とキャパシティ管理により、長期的な雇用継続を実現できます。

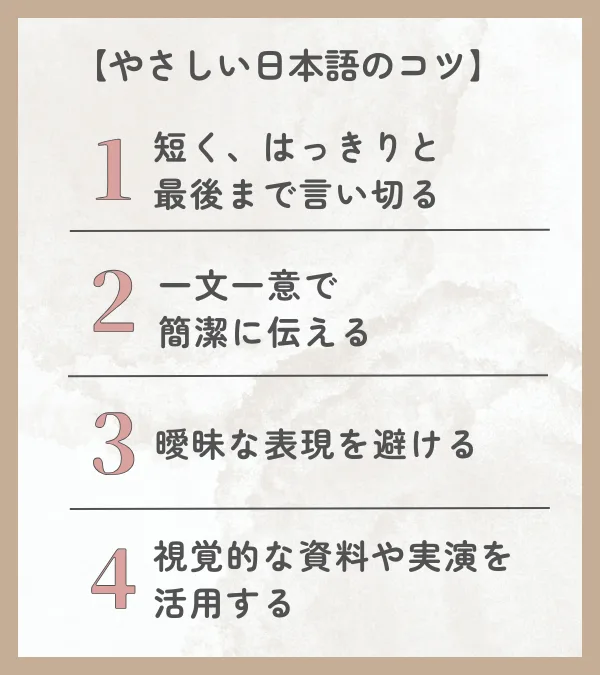

やさしい日本語活用による効果的な意思疎通

日本語は曖昧な表現が多く、ミャンマー人技能実習生に意味が伝わらないケースが起こり得ます。

ミャンマー人技能実習生とコミュニケーションをとる際は、できるだけ短く、はっきりと最後まで言い切る「やさしい日本語」を使うのが効果的です。

やさしい日本語のコツとしては、短く、はっきりと最後まで言い切る、一文一意で簡潔に伝える、曖昧な表現を避ける、視覚的な資料や実演を活用することが挙げられます。

具体的には、「よろしくお願いします」ではなく「この仕事をしてください」、「適当にやっておいて」ではなく「この方法でやってください」、「ちょっと休憩しようか」ではなく「15分休憩します」といったように、明確で具体的な表現を使用することが重要です。

【具体例】

| 曖昧な表現 | やさしい日本語 |

|---|---|

| 「よろしくお願いします」 | 「この仕事をしてください」 |

| 「適当にやっておいて」 | 「この方法でやってください」 |

| 「ちょっと休憩しようか」 | 「15分休憩します」 |

これらの配慮により、ミャンマー人技能実習生との良好な関係を築き、長期的な雇用継続を実現できます。

ミャンマー人の国民性から採用メリット、文化的配慮まで2026年最新情報と人手不足解決と職場定着を実現するヒントなどもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。

5.受け入れ可能人数と必要な社内体制の整備

技能実習生の受け入れには法的な人数制限があり、適切な社内体制の整備が必要です。

コンプライアンスを確保しながら効果的な受け入れを行うための要件を解説します。

企業規模別の技能実習生受け入れ人数枠

技能実習生は何人でも受け入れられるわけではなく、受け入れ方法や常勤従業員の総数などによって上限が定められています。

団体監理型で1号技能実習生を受け入れる場合の基本人数枠は以下の通りです。

| 常勤職員総数 | 受け入れ可能人数 |

|---|---|

| 301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |

| 201~300人 | 15人 |

| 101~200人 | 10人 |

| 51~100人 | 6人 |

| 41~50人 | 5人 |

| 31~40人 | 4人 |

| 30人以下 | 3人 |

特例措置

介護、建設分野など、特定の職種・作業に関しては別途人数枠が定められています。

また、優良実習実施者の認定を受けた企業は、基本人数枠の2倍まで受け入れが可能です。

この優良認定は、労働関係法令の遵守、技能実習生への適切な処遇、技能習得環境の整備などの条件を満たした企業に与えられます。

技能実習責任者等の必要な役職と業務内容

技能実習生を受け入れる企業は、法律に基づいて以下の責任者を選任する必要があります。

技能実習責任者等の必要な役職と業務内容

| 役職名 | 選任要件 | 主な業務内容 | 責任範囲 |

|---|---|---|---|

| 技能実習責任者 | ・3年以上の実務経験 ・講習受講が必要 | ・技能実習計画の作成・管理 ・関係機関との連絡調整 ・実習全体の統括管理 | 技能実習の総合的な管理・運営 |

| 技能実習指導員 | ・5年以上の実務経験 ・該当職種の技能検定合格等 | ・日常的な技能指導 ・技能習得状況の評価 ・実技指導の実施 | 技能指導の直接的な実施 |

| 生活指導員 | ・特別な資格要件なし | ・生活相談対応 ・健康管理サポート ・日本の生活習慣指導 | 技能実習生の生活全般のサポート |

これらの責任者の適切な選任と業務遂行により、技能実習生が安心して実習に取り組める環境を整備することが求められます。

労働条件設定時のコンプライアンス確保ポイント

技能実習生は受け入れ企業と雇用契約を結んでおり、日本人と同じように労働基準法が適用されます。外国人だから、技能実習生だからと労働基準法を無視した態度をとってはいけません。

最低賃金については、地域別最低賃金以上の支給が必須で、残業代の適正な計算・支払い、外国人であることを理由とした差別的取扱いの禁止が徹底されなければなりません。

外国人労働者は安く雇えるというイメージがありますが、それは最低賃金でも雇えるということであり、最低賃金を下回ることは違法です。

新しい技能実習制度における技能実習生への労働基準関係法令の適用については、以下のとおりです。労働基準関係法令の適用がある場合は、最低賃金法が適用されるため、最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。

厚生労働省「外国人技能実習生の最低賃金について」

労働時間の管理では、法定労働時間(週40時間)の遵守、適切な休憩時間の確保、時間外労働の上限規制の適用が重要です。残業がある場合は、面接で事前にしっかりと伝える必要があります。

その他の重要事項として、雇用契約書の適切な作成・説明、労働条件の明示義務、技能実習計画に基づく実習内容の実施があります。

違反が発覚した場合、技能実習生の受け入れ停止や監理団体の許可取り消しなど重大な結果を招く可能性があるため、事前の体制整備が不可欠です。

6.2026年最新:育成就労制度への移行と企業への影響

2024年に成立した法改正により、技能実習制度は将来的に廃止され、新たな「育成就労制度」へ移行することが決定しています。

企業が今後取るべき対応策について最新情報を解説します。

技能実習制度廃止と育成就労制度の主な変更点

技能実習制度は途上国への技術移転という国際貢献のための制度ですが、実際は足りない労働力の確保のために技能実習生を受け入れる企業が少なくありません。

このように制度の目的と運用実体が懸け離れていることから、2023年に政府は将来的に技能実習制度を廃止し、人材の育成と確保を目的とした育成就労制度に移行することを表明しました。

現行の技能実習制度では技術移転による国際貢献が制度目的でしたが、育成就労制度では人材育成・確保が明確な目的となります。

育成目標についても、現行制度では特に規定がありませんが、新制度では特定技能1号レベルまでの育成が義務化されます。

育成就労制度では、受け入れた外国人材の技能と日本語能力の水準を一定以上(特定技能1号のレベル)まで引き上げ、長期的に日本で活躍してもらうことを目的としています。

実施時期については、2027年までに運用開始の見込みとなっています。

現行の技能実習制度と新制度の主な違い

| 項目 | 技能実習制度 | 育成就労制度 |

|---|---|---|

| 制度目的 | 技術移転による国際貢献 | 人材育成・確保 |

| 育成目標 | 特に規定なし | 特定技能1号レベル |

| 転籍制限 | 原則禁止 | 一定条件下で可能 |

| 実施時期 | 現行 | 2027年までに開始 |

新制度では、受け入れた外国人材を特定技能1号レベルまで育成することが義務となり、より実質的な人材育成が求められます。

転籍制限緩和が企業に与えるメリットとリスク

新制度では転籍の制限が緩和されるなど現行制度からの変化があるため、今後の動向を注視する必要があります。現行制度では転籍は原則禁止でしたが、新制度では一定条件下で可能となります。

企業へのメリットとして、優秀な人材の長期確保が可能になり、企業の魅力度向上による人材獲得競争での優位性が期待できます。また、より質の高い人材育成への動機付けも向上します。

一方で、企業へのリスクとして人材流出の可能性増大、待遇改善による人件費上昇圧力、企業間での人材獲得競争激化が懸念されます。

これらに対する対応策として、労働環境・処遇の積極的な改善、キャリアパス・成長機会の明確化、企業文化・職場環境の魅力向上が重要になります。

企業間競争の激化への対応が今後の課題となります。

現在の技能実習生に適用される経過措置

なお、育成就労制度は公布日から原則3年以内に施行するとしており、2024年の国会で成立すれば2027年までに運用が開始される見込みです。

また、新制度施行前に入国した技能実習生については、経過措置として最大3年間の在留が認められます。

新制度施行前に入国した技能実習生は最大3年間の在留継続が可能で、既存の技能実習計画は完了まで継続実施されます。特定技能への移行についても従来通りの条件で可能となっています。

現在技能実習生を受け入れている企業は、既存実習生への影響を把握し、適切な対応方針を策定する必要があります。

新制度対応のための企業準備事項

企業が育成就労制度への移行に備えて準備すべき事項として、まず優良認定の取得があります。

技能実習制度での優良実習実施者認定の維持・取得、労働関係法令の遵守徹底、技能実習生への適切な処遇・環境整備が重要です。

人材育成体制の強化としては、段階的な技能習得目標の設定、定期的な習得状況の評価・フィードバック、日本語能力向上のための継続的な支援体制を整えることが大切です。

長期雇用戦略の策定として、育成就労から特定技能への移行を前提とした人材活用計画、最大10年間の雇用継続を見据えたキャリアパス設計、企業の競争力強化に資する人材育成方針の明確化が求められます。

2027年までの制度移行期間を活用し、新制度に適応した受け入れ体制の構築が企業の持続的成長に不可欠です。

優良認定取得のメリット、制度移行期における戦略的対応の指針、長期的な人材活用戦略の見直しを進めることが重要になります。

技能実習生制度の基本から受け入れ費用、リスク対策、育成就労制度変更への対応まで、企業が知っておくべき重要ポイントをもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。

7.ミャンマー人技能実習生受け入れ成功のための実践的アドバイス

これまでの解説を踏まえ、ミャンマー人技能実習生の受け入れを成功に導くための具体的なアドバイスをまとめます。

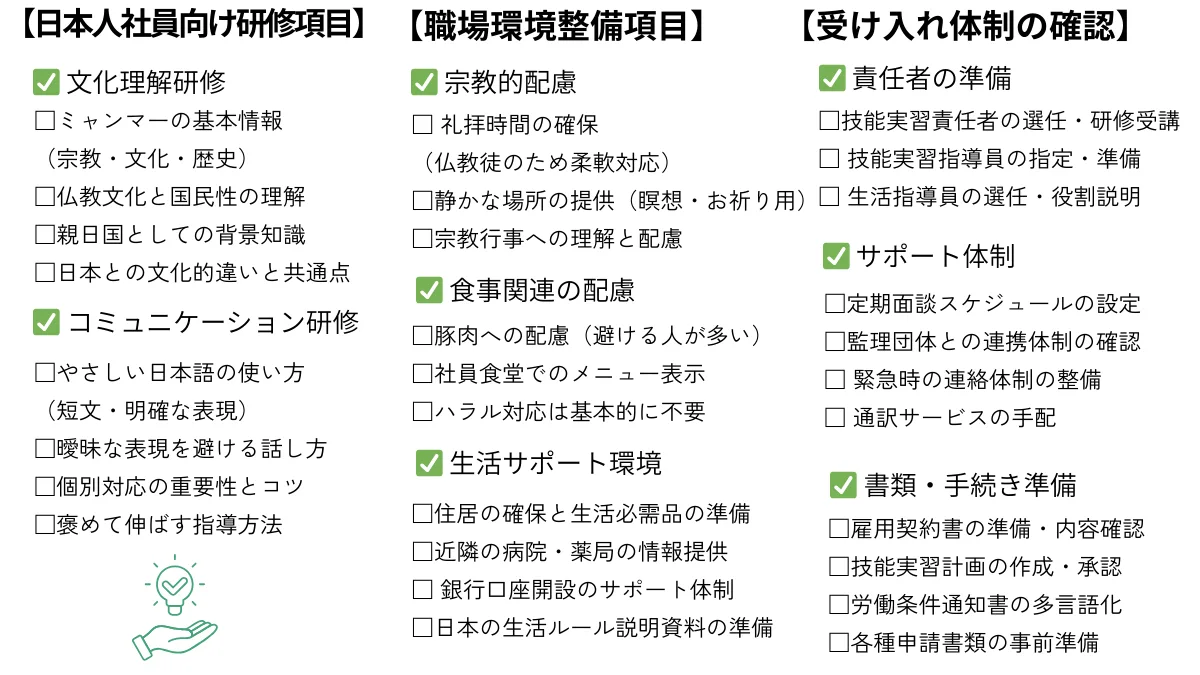

受け入れ前の社内研修と環境整備のチェックリスト

日本人社員向けの研修項目として、ミャンマーの文化・宗教・国民性の理解、やさしい日本語でのコミュニケーション方法、多様性尊重の職場環境づくり、技能実習制度の目的と企業の役割について学ぶことが重要です。

職場環境の整備事項では、宗教的配慮として礼拝時間・場所の確保(ただし、ミャンマー人の多くは仏教徒のため、ハラル対応は不要)、食事に関する配慮、コミュニケーションツールの準備(翻訳アプリ等)、緊急時対応マニュアルの多言語化が必要です。

多国籍な職場環境の構築により、ミャンマー人技能実習生が安心して働ける環境を整備することで、受け入れ成功の基盤を作ることができます。

受け入れ前の社内研修と環境整備のチェックリスト

長期雇用につながる特定技能への移行戦略

技能実習2号を良好に修了していれば、技能実習生から特定技能人材への登録変更が可能です。

また、特定技能1号の業務と関連性がある場合は、技能試験と日本語試験が免除されます。実習生が長期的に在籍できるため、企業と実習生の双方に大きなメリットがあります。

技能実習から特定技能への移行により、最大5年間の雇用延長(合計10年間の継続雇用可能)、技能試験・日本語試験の免除(技能実習2号修了者)、より専門的な業務への従事、企業にとっての長期的な投資回収が実現できます。

移行支援の具体策として、技能実習2号への進級サポート、特定技能評価試験の受験支援、日本語能力向上のための継続教育、キャリアパスの明確な提示を行うことが重要です。

最大10年間の雇用継続可能性を活用した人材戦略の策定が求められます。

トラブル防止のための定期的なフォロー体制

定期面談の実施要領として、月1回以上の個別面談を実施し、健康状態、業務習得状況、生活面の相談について1対1での対話や通訳の活用により把握します。面談内容の記録・共有も重要な要素です。

早期問題発見のポイントとして、表情や態度の変化への注意、日本人同僚との関係性の観察、業務習得スピードの急激な変化、生活リズムの乱れや健康状態の悪化に注意を払う必要があります。

監理団体との連携強化では、定期的な情報共有・相談、トラブル発生時の迅速な対応、他社成功事例の情報交換、制度変更等の最新情報の入手を行います。

孤独感解消のためには、同国出身者同士の交流機会の提供 、地域のミャンマー人コミュニティとの連携 、文化的イベント(お祭り・宗教行事)への参加支援 、SNSを活用した情報交換の場を提供しましょう。

トラブル発生時の対応

・24時間以内に監理団体へ連絡 する

・迅速な現状把握とすぐに対応策を検討する

・必要に応じて通訳・専門家の派遣を要請 する

・根本原因の分析と再発防止策を行う

これらの取り組によりミャンマー人技能実習生との良好な関係を築き、企業の持続的な成長に寄与する人材として活用することが可能になります。

8.ミャンマー人技能実習生で持続的な人材確保を実現しよう

ミャンマー人技能実習生は、日本語習得の早さ、仏教文化に根ざした国民性、親日感情の高さなどから多くの企業に選ばれています。

受け入れには約10ヶ月の準備期間と適切な文化的配慮が必要ですが、優良な監理団体との連携と継続的なサポート体制により、長期的な人材確保が実現できます。

2027年の育成就労制度移行も見据え、戦略的な人材活用を進めましょう。

■登録支援機関への委託を検討されているなら…

1号特定技能外国人支援・登録支援機関なら株式会社バックエンドにお任せください。経験豊富な専門の行政書士がトータルでサポートいたします。