外食業界の人手不足が深刻化する中、「特定技能 外食」を活用して外国人材を雇用する企業が増えています。

この記事では、特定技能1号 外食業の申請方法、採用時の注意点、従事できる業務内容などを詳しく解説します。

「どんな業務ができるの?」「雇用に必要な手続きは?」と疑問を持つ企業の人事担当者に向けて、実務レベルで役立つ情報をお届けしますので、ぜひご一読ください。

- 特定技能「外食」で採用可能な業務範囲と禁止される業務内容

- 外国人材を採用するまでの具体的な3ステップと必要書類

- 採用後の実務的なマネジメント方法と起こりやすいトラブル対策

1.特定技能「外食」の基本|どんな業務に従事できるのか?

2019年4月にスタートした特定技能制度は、外食業界における人手不足解消の切り札として期待されています。制度開始から6年が経過し、運用ノウハウも蓄積されてきました。

ここでは、制度の基本的な仕組みから、現在の人手不足の実態、そして在留資格取得に必要な要件まで、基礎的な知識を解説します。

いま注目を集める特定技能制度の仕組み

特定技能は2019年4月に新設された在留資格で、人手不足が深刻な業界における外国人材の受け入れを目的としています。以前までは外食分野では特定技能1号のみが対象でしたが、2023年8月からは特定技能2号も対象となりました。

学歴や職歴に関係なく、必要な技能試験と日本語能力試験に合格することで資格を取得できます。

在留期間は1年、6か月または4か月ごとの更新で、通算5年まで在留が可能です。

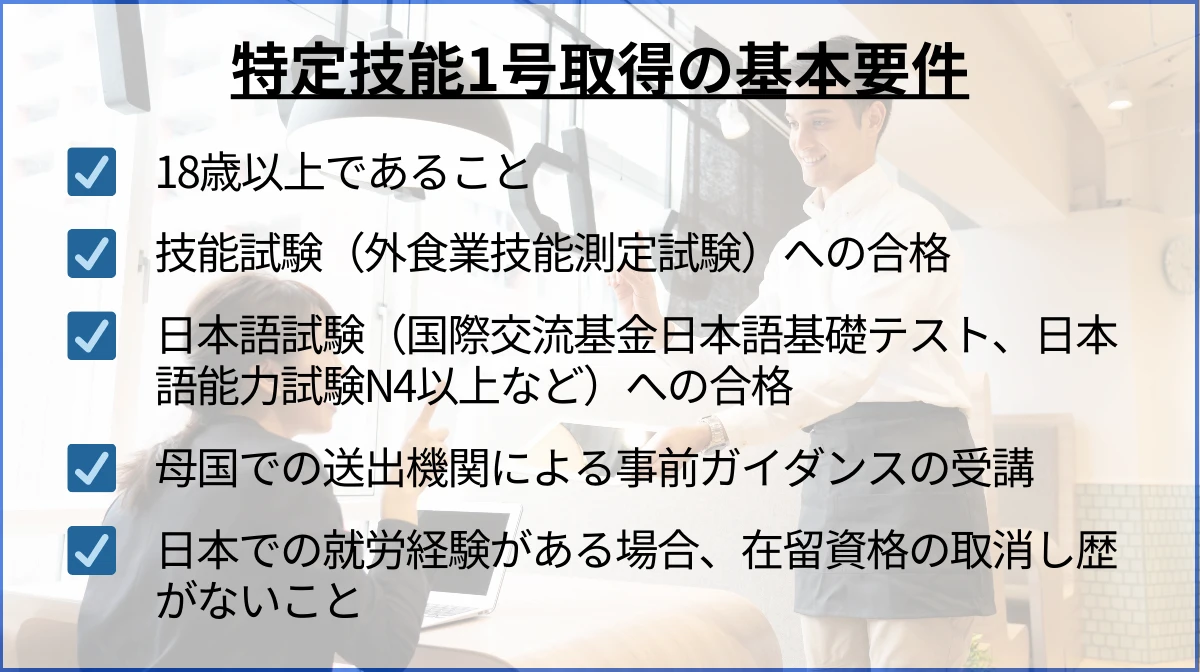

知っておきたい在留資格の基本要件

特定技能1号の取得には、以下の要件を満たす必要があります。

2.特定技能「外食」で働ける外食業務の範囲

特定技能「外食」では、その活用範囲が明確に定められています。

単なる人手不足の補充ではなく、外国人材の技能向上も目的としているため、従事可能な業務と制限される業務があるのです。

ここでは、具体的な対象業種や業務内容、そして意外と多い規制対象について詳しく説明していきます。

さまざまな外食業種での活用可能性

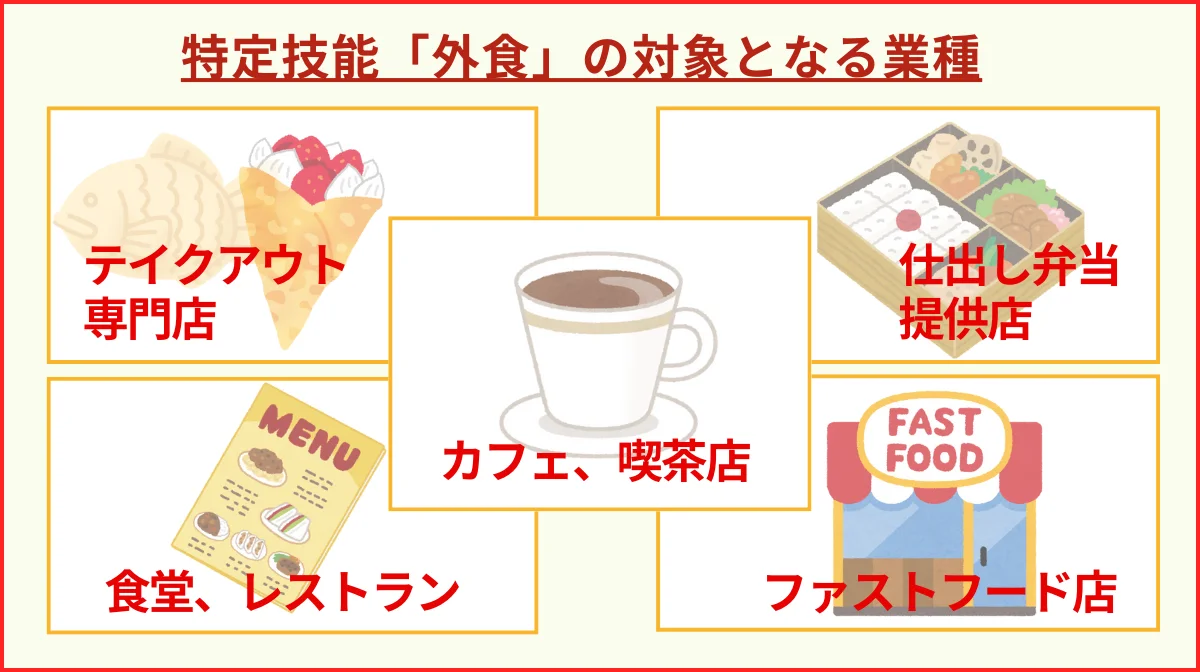

対象となる業種は日本標準産業分類に基づき、以下が含まれます

なお、コンビニエンスストアは対象外となっています。

外国人材に任せられる具体的な仕事内容

外食業における特定技能外国人材は、以下の業務に従事することができます。

- 調理業務(食材の下処理、調理、盛り付けなど)

- 一般的な接客業務(注文受付、配膳、会計など)

- 店舗管理業務(原材料の在庫管理、発注など)

- 衛生管理業務(清掃、食材の温度管理など)

このように、特定技能「外食」での就労は、調理や接客を中心とした総合的な飲食店業務であることが求められ、特定の作業のみに特化することは認められていません。

従事させる業務を検討する際は、これらの制限を十分に理解し、適切な業務内容を設定することが重要です。

意外と多い規制対象となる業務内容

特定技能「外食」では、以下の業務への従事が制限または禁止されています。

特定技能1号の外食業で認められていない業務を外国人材に従事させた場合、雇用主(受け入れ機関)には様々なペナルティが科される可能性があるので必ず理解しておきましょう。

フードデリバリー専門業務

デリバリーサービスが一般化する中、配達業務については重要な制限が設けられています。

特定技能外国人を配達専門の職種として雇用することはできません。

店舗での調理や接客を主な業務としている場合に限り、補助的な作業として配達を行うことは可能ですが、デリバリーが主たる業務となってはいけないというルールが定められています。

接待を伴う飲食店での労働

特定技能制度では、風営法で定められた接待を伴う飲食店での就労は一切認められていません。

具体的には、キャバレーやクラブといった接待を主とする店舗での勤務が禁止されているのはもちろんのこと、一般的な飲食店であっても接待的な要素を含む業務に従事することはできないとされています。

例えば、居酒屋やバーで客席に付いてお酒を注ぐような行為も接待とみなされるため、これも禁止の対象です。

さらに、カフェや喫茶店であってもバーカウンターでお客様にお酒を提供するようなサービスは認められていません。

皿洗いや清掃のみの単純労働

技能の向上という制度の趣旨から、皿洗いや清掃だけを担当するような単純作業のみの従事は認められていません。ただし、これは皿洗いや清掃作業自体が禁止されているわけではありません。

調理や接客など、他の業務と組み合わせることで、総合的なスキルアップにつながる形での従事が求められています。外食業務全般をバランスよく経験できる環境を整えることが重要です。

事務作業やレジ業務のみ

レジ打ちや事務作業についても、それらだけを専門に行う業務としては認められていません。発注業務や在庫管理といった店舗運営に関わる作業であっても、それらのみを担当することはできません。

大切なのは、これらの業務を調理や接客と組み合わせ、外食業務の様々な側面を経験できる環境を作ることです。

特定技能には現在外食を含む16分野が決められています。それぞれの職種について詳しく知りたい方はこちらの記事をおすすめします。

3.外食業界で特定技能外国人を雇う際の3つのステップ

外国人材を採用する前に、準備から実際の雇用まで計画的に進める必要があります。

企業としての受け入れ資格要件の確認から、必要な登録手続き、そして具体的な採用計画の策定まで、重要なステップを順を追って解説します。

ステップ1:受け入れ機関としての資格要件の確認をする

企業が資格要件を満たしているかどうかの具体的な確認手順は以下となります。

- 法令違反の有無を社内で確認

- 決算書類の準備(直近1年分)

- 労働保険・社会保険の加入状況の確認

- 就業規則の整備状況の確認

特定技能外国人を受け入れるためには、まず企業側に一定の資格要件が求められます。ポイントとなるのは、過去5年以内に出入国管理法令や労働関係法令に違反していないことです。

また、財務状況も重要な審査項目となり、決算書類などで安定した経営基盤を有していることを証明する必要があります。

すでに外国人従業員を雇用している企業の場合は、これまでの雇用管理が適切に行われていたかどうかも審査の対象となります。

技能実習制度での不正行為歴がないことや、外国人に対して差別的な待遇を行っていないことなども確認されます。

具体的な準備としては、まず社内で法令違反の有無を確認することから始めましょう。

その上で、

- 直近の決算書類

- 労働保険・社会保険の加入状況を示す書類

- 就業規則

などを整備していきます。

書類の準備段階で不明な点があれば、行政書士や社会保険労務士に相談するといいでしょう。

ステップ2:食品産業特定技能協議会への加入手続き

外国人材を受け入れるためには、食品産業特定技能協議会への加入が必須となっていますが、注意すべき点としては在留申請の前に加入が必須となっていることです。

| 雇用する側の状況 | 協議会加入のタイミング |

|---|---|

| 令和6年6月14日より前に、出入国在留管理庁へ特定技能に関する在留諸申請が完了している場合 | 従来通り、初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以内に、協議会に加入してください。 |

| 初めて特定技能外国人を受入れ予定で、これから出入国在留管理庁へ手続きを行う計画がある場合 | 出入国在留管理庁への在留諸申請の前に、協議会に加入してください。 |

初めて特定技能外国人を受入れる予定で、これから出入国在留管理庁へ手続きを行う計画がある場合は、出入国在留管理庁への在留諸申請の前に協議会に加入を済ませてください。

具体的な手続きは以下の通りです。

- 農林水産省のウェブサイトから加入申請フォームに入力

- 事務局からメールが届くので、返信メールに添付する書類を準備

- メールのタイトルを変えずに申請書類一式をPDF等で添付、協議会事務局に返信

- 審査・承認を経て加入完了

協議会への加入に年会費などの費用負担は発生しませんが、定期的に受入れ状況の報告が求められます。この報告を通じて、制度の適正な運用や不正行為の防止が図られています。

おおよそ1~2カ月ほどで審査は完了し、承認されれば加入証がメールで送られます。

参考:農林水産省 食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)について

ステップ3:採用計画の作成と社内体制の整備

協議会の審査を待っている間に、具体的な採用計画と受入れ体制の整備をしておきましょう。

採用計画の要点

- 採用予定人数と時期の設定

- 必要な技能レベルの明確化

- 待遇条件の設定(日本人と同等以上)

- 研修計画の策定

採用計画の作成では、まず何名の外国人材をいつ頃から受け入れるのか、具体的な時期と人数を検討します。

その際、求める技能レベルや、日本人従業員と同等以上の待遇条件についても明確にしていく必要があります。

社内体制整備のポイント

社内体制の整備として始めに支援責任者と支援担当者を選任し、外国人材の生活支援体制を整えましょう。

具体的には住居の確保から、日本語教育支援、さらにはトラブル発生時の相談窓口の設置まで、様々な準備が必要となります。

社内体制整備のポイント

- 支援責任者・支援担当者の選任

- 生活支援体制の構築(住居の確保等)

- 日本語教育支援の準備

- トラブル対応窓口の設置

全体のスケジュールを考える際は、申請から入国までに2~3ヶ月程度かかることを見込んでおく必要があります。

また、入社後の研修期間として1~2週間を確保し、定期的な評価や面談の時期も予め設定しておくとよいでしょう。

このように、受入れまでの準備を計画的に進めることで、スムーズな求人募集、採用と定着が期待できます。

4.在留資格認定証明書の申請手続きで必要になる準備物

在留資格認定証明書の申請手続きには 多岐にわたる書類の準備が必要です。申請書類の不備は審査の遅延や不許可につながる可能性があるため、慎重な対応が求められます。

ここでは、必要書類の一覧から、取得のコツ、雇用契約における注意点まで、実務に即した情報を提供します。

もれなく揃えたい申請書類リスト

申請に必要な書類は大きく分けて以下の4種類になります。

申請者(外国人本人)が用意する書類

- 在留資格認定証明書交付申請書(新規入国の場合)

- 雇用契約書(特定技能雇用契約)(様式V)

- 特定技能測定試験の合格証(技能試験・日本語試験)

- 履歴書・職務経歴書

- パスポートの写し

- 在留カードの写し(すでに日本にいる場合)

- 社会保険料の納付証明書(過去の雇用歴がある場合) など

受け入れ企業(特定技能所属機関)が用意する書類

- 会社概要(資本金、年間売上、従業員数など)

- 財務諸表(直近の決算書、納税証明書など)

- 雇用計画書(採用理由、仕事内容、待遇など)

- 支援計画書(特定技能外国人の生活・業務サポート内容)

- 外国人支援責任者・担当者の経歴書

- 登録支援機関との契約書(支援業務を外部委託する場合)

- 職務内容・労働条件通知書 など

産業分野ごとに必要な書類(外食業)

- 「特定技能1号に係る誓約書」

- 外食業分野における認定申請書

- 食品衛生管理者の配置証明書(必要に応じて) など

その他の必要書類

- 住居確保に関する書類(アパートの賃貸契約書など)

- 給与支払い口座の開設証明

- 健康診断書(受け入れ企業の要件による)

- 特定技能外国人の監督体制に関する誓約書 など

このように、在留資格認定証明書の申請には上記に書かれているもの以外にも多くの書類が必要となります。

特に雇用契約書や支援計画書などの重要書類は、記載内容に不備がないよう慎重に作成することと、期限切れや不足書類による審査遅延を避けるため、早めの準備を心がけることをお勧めします。

支援業務は企業が直接行うこともできますが、登録支援機関に委託することも可能です。支援が適切に行われない場合、企業の受け入れ資格が取り消されるリスクがあるため、万全な体制を整えることが重要です。

■登録支援機関への委託を検討されているなら…

1号特定技能外国人支援・登録支援機関なら株式会社バックエンドにお任せください。経験豊富な専門の行政書士がトータルでサポートいたします。

在留資格認定証明書を確実に取得するコツ

在留資格認定証明書の取得には、書類作成の細かなポイントを押さえることが重要です。

特に気をつけたいのが、特定技能雇用契約書における賃金設定です。

書類作成の重要ポイント

- 特定技能雇用契約書の賃金額は、同等の日本人労働者と比較できる資料を添付

- 支援計画は具体的な実施内容と実施時期を明記

- 雇用条件は労働基準法に準拠していることを明示

同じ仕事をしている日本人従業員の給与水準と比較できる資料を必ず添付し、適切な待遇であることを具体的に示す必要があります。

よくある不備とその対策

- 報酬額の設定根拠が不明確 → 地域別最低賃金や同業他社の給与水準を示す資料を添付

- 支援内容が抽象的 → 生活支援や日本語学習支援の具体的なスケジュールを記載

- 添付書類の有効期限切れ → 申請前に全ての書類の有効期限を確認

支援計画の作成でよく見られる失敗は、内容が抽象的になりすぎることです。

例えば「必要に応じて生活支援を行う」といった曖昧な記述ではなく、「来日後1週間は毎日買い物に同行し、生活必需品の購入をサポートする」といった具体的な記載が求められます。

日本語学習支援についても、「週2回、就業後に1時間の日本語レッスンを実施する」というように、明確なスケジュールを示すことがポイントです。

また、添付書類の有効期限切れは意外と多い失敗の一つです。特に登記簿謄本や住民票は発行から3ヶ月以内のものが求められますので、申請のタイミングを考慮して取得しましょう。

雇用契約で気をつけたいポイント

雇用契約書の作成では、いくつかの重要なポイントがあります。

まず原則として、就業場所と業務内容については、「○○店舗での調理補助及び接客業務」というように、具体的に記載することが求められます。

賃金に関する定めも重要なポイントです。月給制を基本とし、残業代などの割増賃金の計算方法も明確に示す必要があります。

また、昇給や賞与の有無、支給基準についても可能な限り具体的に記載しましょう。

適切な雇用契約の締結には以下の点に注意してください。

必須記載事項

- 就業場所と従事すべき業務内容

- 労働時間や休憩時間、休日に関する事項

- 賃金の決定方法、支払方法、締切日、支払日

- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

社会保険や労働保険の加入も忘れてはならない重要事項です。加入する保険の種類を明記し、保険料の負担割合についても明確にしなければなりません。

また、有給休暇の付与基準や取得方法についても、分かりやすく説明することが大切です。

特に重要な留意点

- 賃金は月給制が推奨される

- 残業手当等の割増賃金の計算方法を明確に

- 社会保険・労働保険の加入を明記

- 有給休暇の付与基準を明確に

外国人材の場合、言葉の壁があることを考慮し、必要に応じて母国語での説明文を用意することも検討しましょう。

特に重要な労働条件については、通訳を介して十分な説明を行い、双方の認識に齟齬がないようにすることが望ましいです。

このように丁寧な準備を行うことで、審査もスムーズに進み、外国人材との良好な雇用関係を築くことができるでしょう。

5.採用する外国人材への要求事項とは

特定技能の在留資格を得るためには、外国人材自身が一定の要件を満たす必要があります。

日本語能力や技能試験の合格はもちろん、実務で必要となるスキルまで、さまざまな基準が設けられています。

採用を検討する際は、これらの要件を十分に理解し、適切な人材の選考を行わなければなりません。

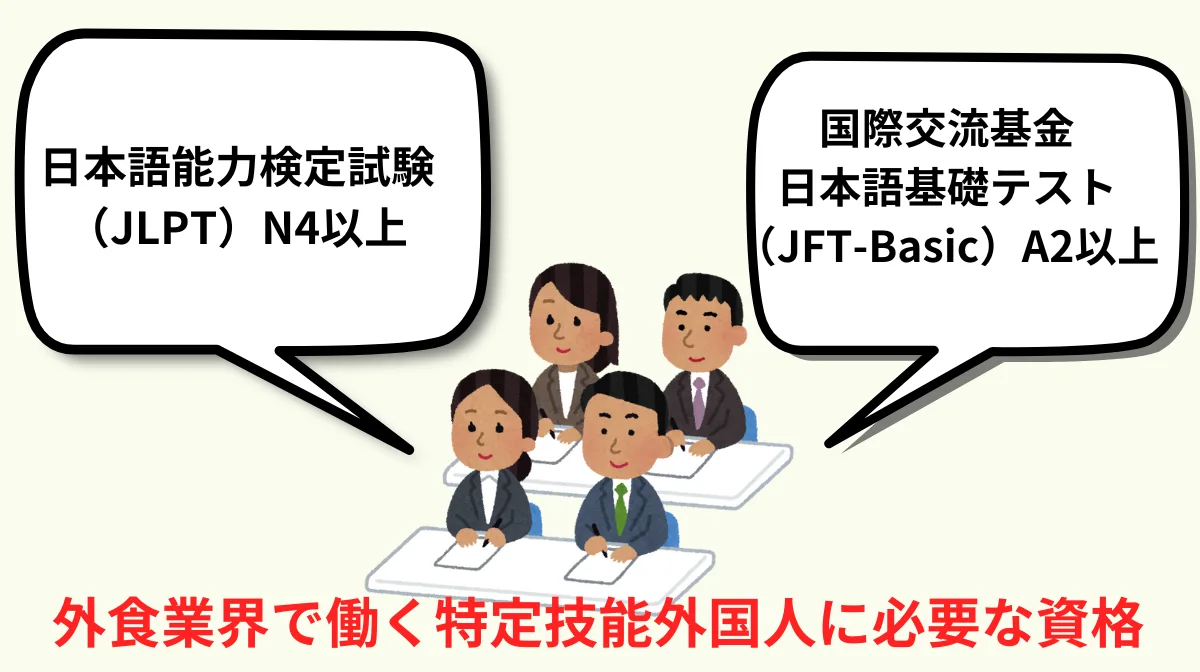

求められる日本語コミュニケーション能力

外食業界で働く特定技能外国人には、一定水準の日本語力が求められます。具体的には、日本語能力試験N4以上、国際交流基金日本語基礎テストA2以上のいずれかが必要です。

これは単なる資格要件ではなく、実際の現場で必要となるコミュニケーション能力を担保するためです。

現場で必要な対応力については以下を参考にしてください。

| 現場で必要な対応力 | 想定される場面 |

|---|---|

| 接客 | 「ご注文はお決まりでしょうか」といった基本的なフレーズはもちろん、お客様からの質問に適切に応答できる会話力が必要です。 |

| 料理の説明 | 「辛め」「お薦め」といった微妙なニュアンスを伝えられることが求められます。 会計時には金額を正確に伝え、クレジットカードの利用可否なども説明できなければなりません。 |

| 厨房での作業 | 調理手順や食材の管理方法を理解し、同僚とスムーズにコミュニケーションを取れなければ現場はうまく回りません。 「いま揚げ物が3つ入ります」「この食材の在庫が少なくなっています」といった、現場での報告や連絡が欠かせません。 |

| 衛生管理 | 手洗いの手順や食材の温度管理など、基本的な衛生管理マニュアルを読んで理解できる必要があります。 |

| 災害時・緊急時 | 「火事です」「お客様が体調を崩されています」といった状況を即座に報告できることが求められます。 |

6.受け入れ企業に求められる体制づくり

外国人材を適切に受け入れるためには、企業側にも充実した体制整備が求められます。適切な賃金体系の構築から効果的な支援計画の策定まで、必要な体制づくりのポイントを詳しく解説します。

適切な賃金と待遇の設定方法

外国人材の待遇について、最も重要なのは「日本人と同等以上の条件を確保する」という原則です。

実際の給与設定では、まず地域の最低賃金をベースとしながら、同じ仕事を担当する日本人スタッフの給与水準を参考に検討を進めます。

賃金設定の基準

- 地域の最低賃金以上であること

- 同職種の日本人従業員と同等以上の給与水準

- 残業手当等の割増賃金の適切な計算

- 賞与・退職金制度の明確化

福利厚生面での配慮

- 社会保険・労働保険への加入

- 住居支援の内容(家賃補助等)

- 定期健康診断の実施

- 有給休暇の適切な付与

このように、賃金や待遇の設定は単なる数字の問題ではなく、外国人材が安心して働き続けられる環境づくりの一環として捉えましょう。適切な待遇の提供は、結果として定着率の向上や業務効率の改善にもつながっていきます。

トラブルを防ぐ労務管理の秘訣

外国人材との円滑な職場づくりで最も重要なのは、日頃からのコミュニケーションです。言語や文化の違いがあるからこそ、「話す」「聞く」の機会を意識的に設けることが大切になります。

例えば、月1回程度の定期面談では、業務上の悩みだけでなく、生活面での困りごとにも耳を傾けましょう。

効果的な労務管理のための具体策

コミュニケーション体制

- 定期的な面談の実施(月1回以上推奨)

- 相談窓口の設置と周知

- 母国語での相談対応体制の整備

- ハラスメント防止研修の実施

また、相談窓口は複数設けること。可能であれば、母国語で相談できる窓口の設置も検討したいところです。

参考:飲食料品製造業分野 外食業分野 特定技能 支援サイト 相談窓口

労働時間管理

- タイムカードなどによる客観的な時間記録

- 適切な休憩時間の確保

- シフト管理の透明性確保

- 休日取得状況の把握と調整

このように、きめ細かな労務管理を行うことで、多くのトラブルを未然に防ぐことができます。

問題が発生した際も、早期発見・早期対応が可能となり、より良い職場環境の維持につながっていきます。

7.採用後の実践的なマネジメント方法

外国人材の採用は、受け入れてからが本当の意味でのスタートです。

円滑な業務遂行と定着率の向上のためには、適切な研修体制の構築や、継続的な成長を支える仕組みづくりが欠かせません。

ここでは、現場で実践できる具体的なマネジメント手法について解説していきます。

スムーズな立ち上がりを実現する研修のやり方

研修の流れや期間に関しては、以下を参考にしてください。

| 期間 | 週/月 | 研修内容 | 日数 |

|---|---|---|---|

| 入社時基礎研修 (2週間) | 第1週目 | 会社概要・理念の理解 | 1日 |

| 基本的な衛生管理研修 | 2日 | ||

| 接客用語・専門用語の習得 | 2日 | ||

| 第2週目 | 基本的な調理技術研修 | 3日 | |

| 安全衛生教育 | 1日 | ||

| 実地研修の準備 | 1日 | ||

| 実務研修プログラム (3ヶ月) | • 基本的な調理補助業務 • 簡単な接客対応 • 清掃・衛生管理作業 | 1ヶ月目 | ー |

| • 調理工程の一部担当 • 通常の接客業務 • 発注・在庫管理の基礎 | 2ヶ月目 | ー | |

| • 独立した調理作業 • 複雑な接客対応 • シフト内での業務管理 | 3ヶ月目 | ー |

継続的な成長を支える業務管理の工夫

外国人材の長期的な成長と定着を実現するために効果的な業務管理の仕組みを作らなければなりません。具体的な手法を見ていきましょう。

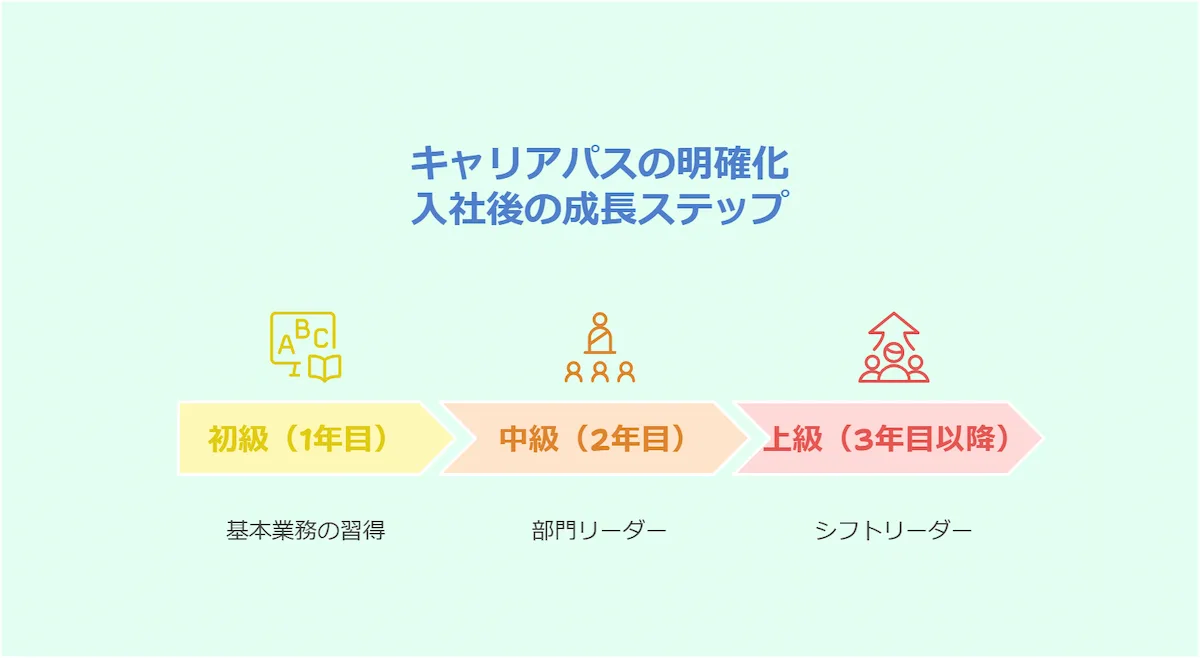

まず、キャリアパスの明確化は外国人材の将来の成長イメージを共有する上で重要です。入社後の成長ステップを具体的に示すことで、目標を持って業務に取り組む意欲を高めることができます。

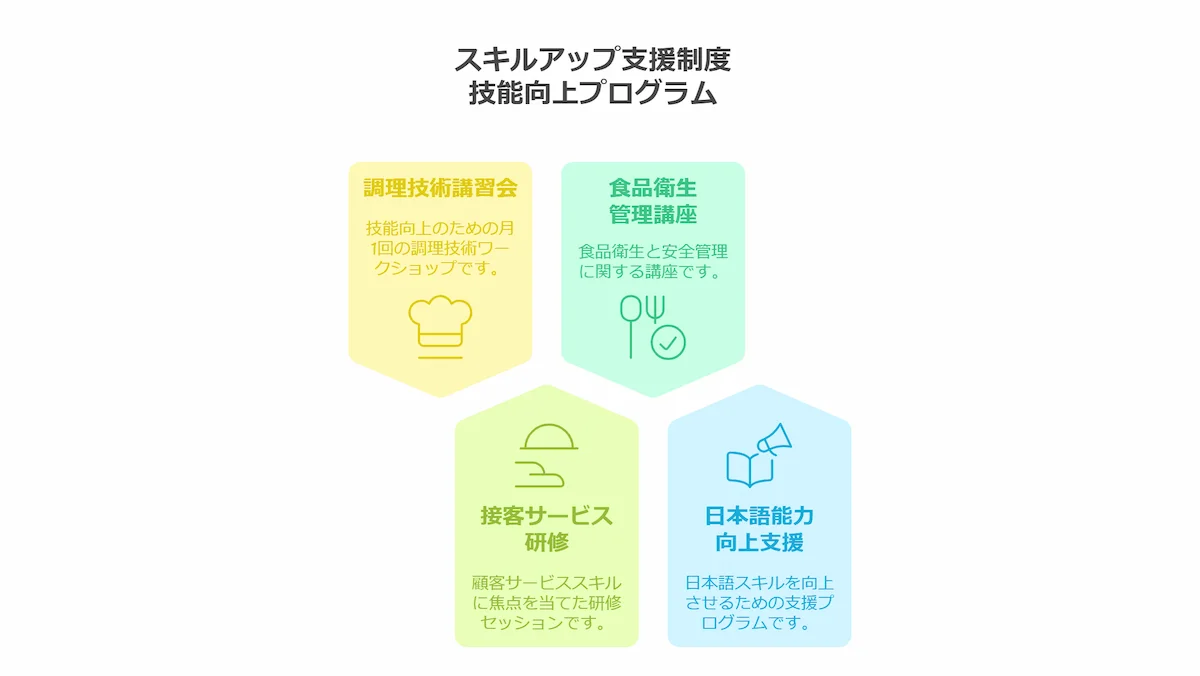

スキルアップ支援制度としては、月1回の調理技術講習会や接客サービス研修、食品衛生管理講座など、実践的な技能向上プログラムを用意します。また、日本語能力の向上支援も欠かせません。

これらの学習機会を定期的に設けることで、着実なスキルアップを図ることができます。

評価・報酬制度も成長を後押しする重要な要素です。技能レベルに応じた昇給制度を設け、資格取得支援制度や優秀社員表彰制度を導入することで、努力が報われる環境を整えます。

また、習得したスキルに応じたスキル手当を導入することで、モチベーション向上にもつながります。

8.グローバル人材と共に歩む、外食企業の新たな挑戦

特定技能「外食」の活用は、単なる人手不足対策にとどまらず、企業の多様性向上や新たな価値創造につながる可能性を秘めています。

準備や手続きは決して少なくありませんが、本記事の内容を参考に計画的に進めることで、円滑な採用・定着を実現できるでしょう。

外国人材の受け入れを検討されている企業の皆様にとって、この記事が実務的な指針となれば幸いです。