介護業界の深刻な人手不足(有効求人倍率3.85倍)を解決する有効な手段として、外国人介護職の採用が注目されています。

しかし「就労ビザの種類がわからない」「どの在留資格を選べばいいのか」といった悩みを抱える介護施設も少なくありません。

本記事では、介護分野で働ける4つの在留資格の違いから申請手続き、採用成功のポイントまで、2026年最新情報を交えて徹底解説します。

- 介護分野で働ける4つの在留資格の特徴と違い(技能レベル・期間・業務範囲の比較)

- 自社に最適な在留資格の選び方と採用戦略(即戦力重視・長期育成・コスト重視別)

- 就労ビザ申請の具体的手続きと成功のポイント(必要書類・審査期間・専門家活用法)

1.外国人が介護職に就くための就労ビザとは

就労ビザと在留資格の違いを正しく理解する

外国人を介護職で採用する際、まず理解しておくべきは「就労ビザ」と「在留資格」の違いです。

就労ビザ(査証)は、外国人が日本に入国する際に在外日本公館で取得する許可証のことです。一方、在留資格は、外国人が日本国内で特定の活動を行うための法的地位を表します。

厳密には別物ですが、一般的に「就労ビザ」と呼ばれているものは、正確には「就労が認められる在留資格」のことを指しています。

介護分野においても、この在留資格によって外国人が従事できる業務内容や期間が決まります。

在留資格のない外国人を雇用・あっせんすると不法就労助長罪に問われ、3年以下の懲役か罰金、または両方が科されるため、適切な在留資格の確認が必要不可欠です。

介護分野で働ける4つの在留資格の全体像

介護分野で外国人が働くことができる在留資格は、以下の4種類です。

| 在留資格 | 設立年 | 主な特徴 | 対象国 | 期間 |

| 在留資格「介護」 | 2017年 | 介護福祉士資格必須 | 制限なし | 無期限 |

| EPA介護福祉士候補者 | 2008年~ | 特定3か国のみ | インドネシア・フィリピン・ベトナム | 4年(資格取得後無期限) |

| 技能実習 | 2017年 | 技能移転が目的 | 制限なし | 最長5年 |

| 特定技能 | 2019年 | 人手不足解消が目的 | 制限なし | 最長5年 |

それぞれ制度の目的や要件が大きく異なるため、自社のニーズに合った在留資格を選択することが重要です。

また、これらの在留資格は「就労制限のない身分系の在留資格」(永住者、日本人の配偶者等)とは別の枠組みとなります。

なぜ今、外国人介護職の採用が注目されているのか

介護業界における人手不足は深刻な社会問題となっています。

厚生労働省の「一般職業紹介状況」によると、介護サービス職業の有効求人倍率は3.85倍(2024年2月時点)と、全職業平均の1.20倍を大幅に上回っています。

さらに、2026年には約25万人の介護職員が不足すると予測されており、従来の日本人採用だけでは限界があるのが現状です。

少子高齢化により今後も日本人の労働力だけでは介護分野の人手不足を解消することが困難であると考えられています。

こうした背景から、政府も外国人介護人材の受け入れを積極的に推進しており、2017年の在留資格「介護」新設、2019年の特定技能制度創設など、制度面での環境整備も進んでいます。

参考元:厚生労働省「一般職業紹介状況」

外国人介護職の採用は、単なる人手不足の解決策ではなく、以下のような副次的効果も期待できます。

- 多様な価値観を持つ人材との協働による介護サービスの質的向上

- 国際貢献を通じた企業価値の向上

- 男性職員の確保しやすさ(外国人材は男性比率が高い傾向)

- 地方での人材確保の可能性(勤務地より条件を重視する傾向)

2.在留資格「介護」|最高スキルの即戦力人材

介護福祉士資格を持つ最もスキルの高い人材

在留資格「介護」は、2017年9月に新設された在留資格で、介護福祉士の国家資格を取得した外国人のみが対象となります。

これは4つの在留資格の中で唯一、国家資格の取得が必須条件となっている最上位の資格です。

介護福祉士養成校への入学には日本語能力試験N2レベルが求められるため、取得者の日本語能力は他の在留資格と比較して格段に高くなっています。

また、養成校在学中から介護関連施設でアルバイトを経験している人が多く、即戦力としての活躍が期待できる人材です。

介護福祉士は介護を専門とした唯一の国家資格であり、介護の専門家とみなされるため、一般の介護職よりも給与面で優遇され、管理職に昇進しやすく、就職にも有利とされています。

唯一訪問系サービスが可能な在留資格

在留資格「介護」の最大の特徴は、訪問介護サービスに従事できる唯一の在留資格であることです。他の3つの在留資格では、訪問系サービスは原則として認められていません。

これにより、以下のような業務が可能になります。

可能になる業務

- 訪問介護:利用者宅での身体介護・生活援助

- 夜勤業務:制限なく夜勤シフトに対応可能

- 施設内全業務:介護福祉士として制限のない業務範囲

- 介護指導業務:他の職員への指導・教育

永続的な雇用が可能で転職リスクが低い

在留資格「介護」には就労期間の制限がありません。

他の在留資格が3〜5年の期間制限があるのに対し、在留資格の更新を行うことで永続的に雇用することが可能です。

また、家族の帯同も認められているため、安定した生活基盤を築くことができ、転職リスクが他の在留資格と比較して低いという特徴があります。

配偶者と子どもは「家族滞在」の在留資格を取得でき、配偶者は資格外活動許可を得れば週28時間まで就労も可能です。

在留資格「介護」の申請要件と取得ルート

在留資格「介護」の申請要件は以下の通りです。

- 介護福祉士の国家試験に合格し、登録を受けていること

- 日本人と同等以上の報酬を受けること

なお、2021年度までの介護福祉士養成施設卒業者には、卒業後5年間介護等の業務に従事した場合、5年経過した日以降も介護福祉士となる資格を有するという経過措置が設けられています。

取得ルートは主に3つあります。

| ルート | 期間 | 特徴 | 対象者 |

| 養成施設ルート | 2年 | 留学生として介護福祉士養成校で学習 | 外国人留学生 |

| 実務経験ルート | 3年+受験対策 | 技能実習等で実務経験を積んだ後受験 | 技能実習生、特定技能等 |

| EPAルート | 4年 | EPA制度から介護福祉士資格取得後移行 | EPA介護福祉士候補者 |

採用が困難な理由と採用成功のポイント

在留資格「介護」の人材確保が困難な理由は以下の通りです。

採用が困難な理由

- 新設間もない制度で対象人数が限定的(2020年6月末現在1,324人)

- 高いスキルを持つため採用競争率が非常に高い

- 介護福祉士国家試験の合格率(外国人EPA候補者:約46.2%、全体:71%)

- 新型コロナウイルスの影響で新しい人材の入国が制限

特定技能「介護」における人材確保の課題

限定的な対象人数

1,324人

新設制度のため対象者が少ない

(2020年6月末時点)

高い採用競争率

非常に高い

高いスキルを持つ人材のため、

多くの施設が採用を希望

介護福祉士国家試験の合格率

新型コロナウイルスの影響

新規人材の入国が制限

パンデミックにより、国際的な人の移動が困難に

3.EPA介護福祉士候補者|3か国限定の高品質人材

経済連携協定による特別な受け入れ制度

EPA(Economic Partnership Agreement:経済連携協定)に基づく介護福祉士候補者は、インドネシア、フィリピン、ベトナムの3か国限定の特別な受け入れ制度です。

この制度は二国間の経済連携強化を目的としており、各国で看護系学校を卒業または母国で介護関連資格を持つ人材が対象となります。日本語能力要件は国によって異なり、以下の通りです。

国ごとの日本語力要件

- ベトナム:日本語能力試験N3相当

- フィリピン・インドネシア:日本語能力試験N5相当

EPAでは、候補者は入国前に母国で6か月間の日本語研修を受け、入国後さらに6か月間の日本語・介護導入研修を受けてから受け入れ施設に配属されます。

参考元:厚生労働省福祉「介護人材確保対策等について」

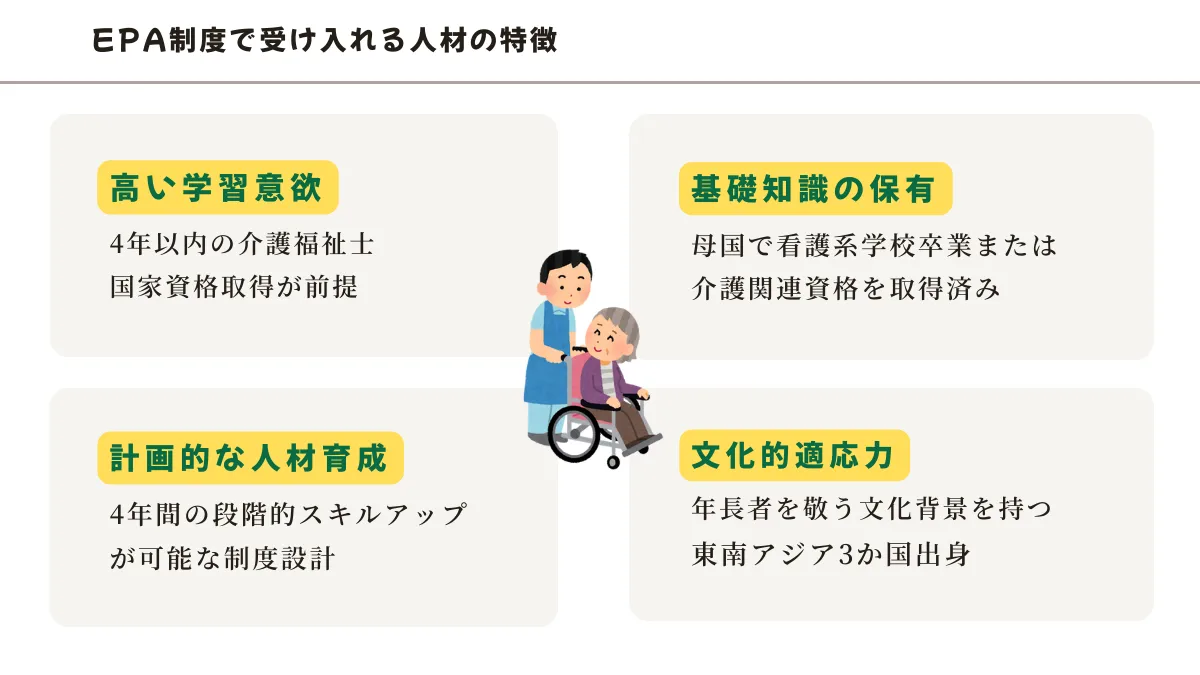

介護福祉士資格取得を目指す意欲的な人材

EPA制度の最大の特徴は、介護福祉士国家資格の取得が前提となっていることです。

候補者は受け入れ施設で就労しながら国家試験合格を目指す、研修と実務を組み合わせたプログラムに参加します。

この制度で受け入れる人材の特徴

2019年1月1日現在、EPA介護職員は3,165人が雇用されており、在留資格「介護」の次に基礎知識、日本語能力ともに高いレベルの人材として評価されています。

4年以内の資格取得が必須条件

EPA制度の重要な特徴は、入国から4年以内に介護福祉士国家試験に合格する必要があることです。

- 合格した場合⇒在留資格「介護」に変更し永続的に雇用可能

- 不合格の場合⇒原則として帰国が必要

2020年度の介護福祉士国家試験におけるEPA候補者の合格率は46.2%となっており、国別では以下の通りです。

国別データ比較

介護特有の日本語の難易度が高く、介護福祉士の試験に受かるためには、受け入れ機関による積極的な試験対策支援が必要不可欠です。

受け入れ施設が提供すべきサポート

| 支援項目 | 具体的内容 | 目的・効果 |

|---|---|---|

| 日本語学習支援 | 介護専門用語の習得プログラム | 業務で使用する専門用語の確実な理解 |

| 実務研修 | 国家試験に対応した技術指導 | 試験合格に必要な実践スキルの習得 |

| 学習環境整備 | 勉強時間の確保と教材提供 | 集中して学習できる環境づくり |

| 精神的サポート | 文化的適応への配慮とメンタルケア | 異文化ストレスの軽減と定着率向上 |

| 試験対策講座 | 外国人に特化した受験指導 | 国家試験合格率の向上(目標:46.2%→向上) |

なお、外国籍を有する人は受験申込時に申請すれば、試験時間が1.5倍に延長され、ふりがながふられた試験用紙で受験することが可能です。

4.技能実習|基礎から育成する長期戦略

3年間で介護技術を習得させる制度

技能実習制度は、日本から諸外国への技能移転を通じた国際貢献を目的とした制度で、2017年11月に介護職種が追加されました。

技能実習は本国への技能移転のための在留資格という位置づけです。

技能実習生の受け入れ要件は以下の通りです。

- 海外で介護関連業務に従事した経験を有する、または必要な訓練を受けていること

- 入国時の日本語レベル:N4程度

- 1年後の試験:N3程度が必要

技能実習生は入国後、日本語と介護の基礎について1〜2か月の講習を受けてから受け入れ機関に配属されます。

期間は通常3年間ですが、監理団体と受け入れ機関がともに優良の認定を受けた場合は最長5年まで延長可能です。

技能実習から特定技能への移行パターン

技能実習を良好に修了した場合、特定技能1号への移行が可能です。この移行時には試験が免除されるため、スムーズな人材確保が実現できます。

技能実習期間中に介護福祉士の国家資格を取得すれば、在留資格「介護」への変更も可能で、永続的な雇用につなげることができます。

ただし、技能実習は「技能等について本国への移転に努めるものと認められること」が前提となっているため、慎重な検討が必要です。

夜勤対応の制限と配置基準の注意点

技能実習では、他の在留資格と比較して業務範囲に一定の制限があります。

配置基準への算入

- 日本語能力N2以上:雇用してすぐに配置基準に算入可能

- N2未満:雇用開始から6か月後に算入可能

夜勤業務の制限

- 夜勤は2年目以降に限定するガイドライン

- 夜勤時は技能実習生以外の介護職員を同時配置することが必要

- 適切な指導体制の確保が前提

その他の留意点

- 訪問系サービスは対象外

- 転職は原則不可(やむを得ない事情がある場合のみ例外)

- 監理団体による定期的な指導・監督

技能実習制度を巡っては、一部で受け入れ企業の法令違反や実習生に対する待遇の悪さが社会問題となっているため、適切な受け入れ体制の整備が重要です。

地域の事業協同組合や商工会が監理団体として講習を行い、実習先との調整を担っているため、実績のある監理団体との連携が成功の鍵となります。

5.特定技能|採用しやすさNo.1の実用的選択肢

転職可能で採用チャンスが多い人材

特定技能は2019年4月に創設された比較的新しい在留資格で、深刻な人手不足を解消する目的で設計されています。

最大の特徴は転職が可能であることで、これにより採用機会が他の在留資格と比較して格段に多くなっています。

特定技能では、人材紹介会社からの紹介または外国人材専用の求人媒体を活用した直接採用という2つの方法で人材確保が可能です。

最長5年間の雇用で即戦力として活用

特定技能1号の在留期間は最長5年間で、介護分野では以下の業務に従事できます。

従事可能業務

- 身体介護:入浴、食事、排泄等の介助

- 生活援助:清掃、洗濯、買い物等の支援

- 関連業務:機能訓練の補助、レクリエーション実施

- 用具の点検:介護用品の管理・整備

- 雑務:日本人従業員と同程度の従事が認められる

制限事項

- 訪問系サービスは対象外(令和7年4月に一部緩和)

- 夜勤は可能だが適切な体制確保が必要

特定技能外国人は、雇用開始と同時に配置基準に算入可能で、即戦力として活用できる点が大きなメリットです。また、業務内容や人数への制限が少ないことも特徴の一つです。

技能実習修了者からの移行が主流

現在の特定技能「介護」の多くは、技能実習を良好に修了した人材の移行によるものです。

技能実習を修了した場合、特定技能への移行時に試験が免除されるため、スムーズな人材確保が可能です。

介護分野における特定技能の受入れ人数上限は6万人と、特定技能制度の中で最も多く設定されており、人手不足の深刻さを物語っています。

新型コロナウイルスの影響で海外からの新規入国が制限されている現状では、技能実習からの変更が大半を占めていますが、入国制限解除後は海外からの直接採用も活発化すると予想されます。

なお、特定技能外国人を受け入れる場合は、「介護分野における特定技能協議会」への加入が必要で、受け入れ後4か月以内に外国人情報の登録が義務付けられています。

特定技能「介護」の概要から取得要件、業務範囲、受け入れ施設の条件、他の在留資格との違いなど制度を活用するために必要な情報をもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。

6.4つの在留資格を項目別で徹底比較

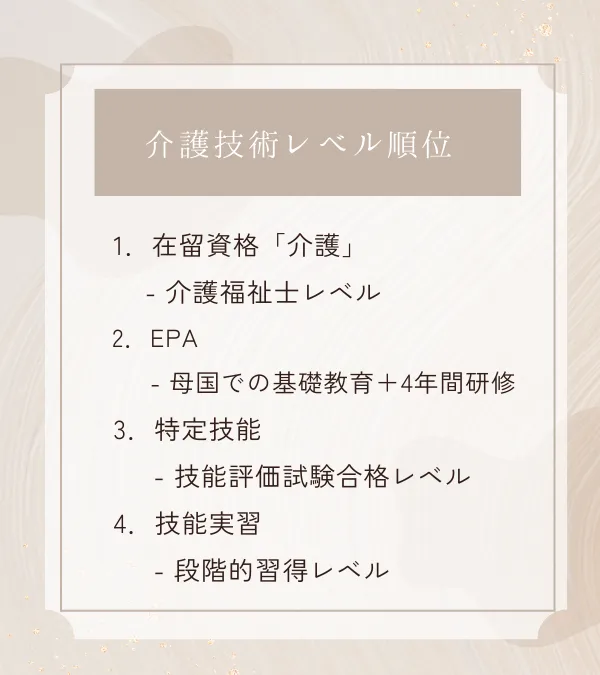

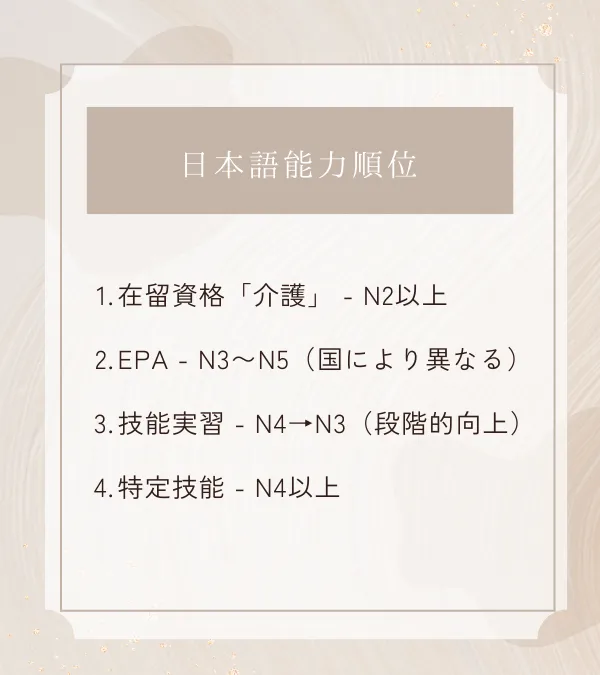

日本語能力と介護技術のレベル比較

各在留資格の人材スキルレベルを比較すると、明確な序列があります。

在留資格「介護」のスキルが一番高く、介護分野では人を扱う職種であるため、他の技能実習より日本語が重視される傾向があります。

雇用期間と長期雇用の可能性

長期雇用の観点では、在留資格「介護」が圧倒的に有利です。

| 在留資格 | 初期期間 | 更新 | 長期雇用の可能性 |

| 在留資格「介護」 | 無期限 | 可能 | ◎ 永続的雇用可能 |

| EPA | 4年 | 資格取得後可能 | ○ 試験合格で永続化 |

| 特定技能 | 最長5年 | 不可 | △ 期間限定 |

| 技能実習 | 最長5年 | 不可 | △ 期間限定 |

重要なポイントは、EPA、特定技能、技能実習の人材も介護福祉士資格を取得すれば在留資格「介護」に変更可能ということです。

ただし、2020年度介護福祉士国家試験の全体合格率は71%、EPAに基づく外国人介護士の合格率は46.2%となっており、試験対策への支援が重要になります。

できる業務範囲と制限事項

業務範囲の比較では、在留資格「介護」の優位性が際立ちます。

| 在留資格 | 訪問介護 | 夜勤 | 配置基準算入 | その他制限 |

| 在留資格「介護」 | ○ | ○ | 即時 | なし |

| EPA | △(資格取得後) | ○ | 即時 | 4年以内の資格取得必須 |

| 特定技能 | × | ○ | 即時 | 訪問系サービス不可 |

| 技能実習 | × | △ | 6か月後※ | 転職不可、技能移転目的 |

※日本語能力N2以上の場合は即時算入可能

人材確保の難易度と競争率

採用の難易度は以下の順序となります。

採用の難易度の順位

- 特定技能:転職可能で最も採用しやすい

- 技能実習からの移行者が多数

- 人材紹介会社経由での採用が活発

- 技能実習:監理団体経由で計画的受け入れ可能

- 要件の難易度が他3つに比べて低い

- ただし転職不可のため海外からの新規入国が必要

- EPA:制度的受け入れ枠はあるが国別制限

- 3か国限定のため対象者が限定的

- 計画的な受け入れプログラム

- 在留資格「介護」:人数が限定的で競争率が最も高い

- 2020年6月末現在わずか1,324人

- 養成校予備軍を含めても3,719人程度

7.就労ビザ申請の手続きと必要書類

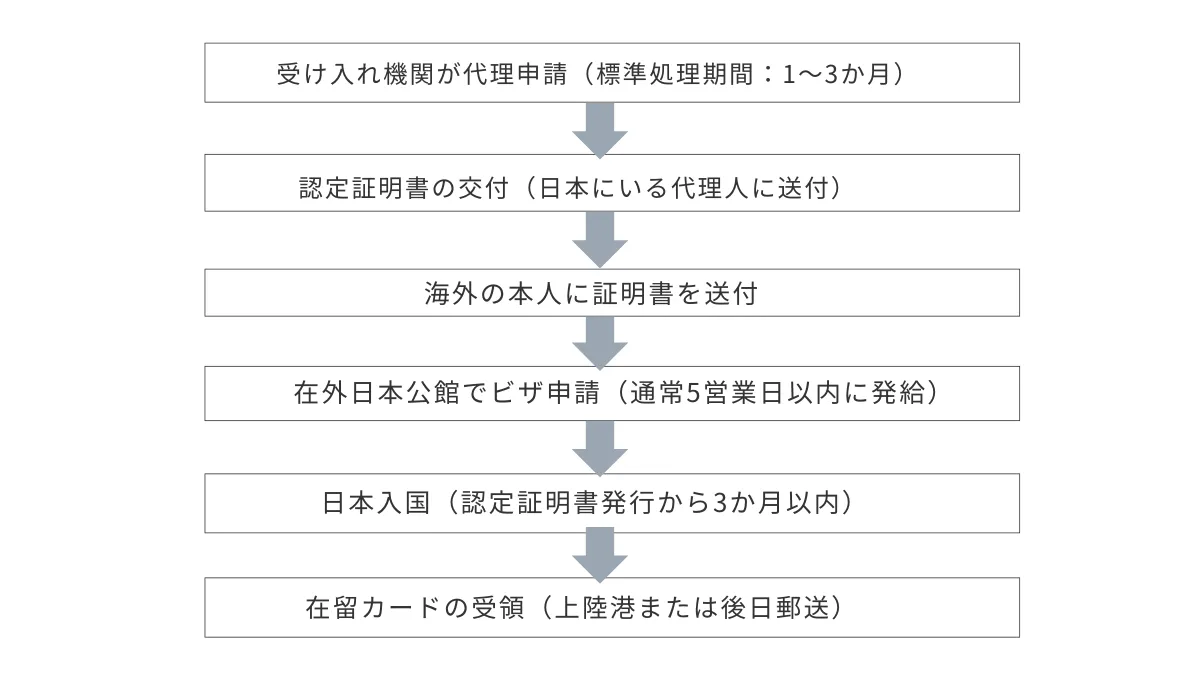

在留資格認定証明書交付申請の流れ

海外在住の外国人を新規採用する場合は、在留資格認定証明書交付申請を行います。

外国人本人はまだ海外にいるため、受け入れ先企業が代理人として手続きを行います。

申請の流れ

申請は、勤務先在地管轄の地方出入国在留管理局で行います。

在留資格認定証明書上の氏名と旅券上の氏名の表記が異なる場合には、手続きに時間を要する場合があるため、申請時にパスポートの写しを併せて提出することが推奨されています。

在留資格変更許可申請の手順

すでに日本に在住している外国人(留学生等)を採用する場合は、在留資格変更許可申請を行います。

申請時には以下のことに注意してください。

- 申請から許可まで最大6か月程度かかる

- 許可前の就労は違法行為となるため厳禁

- 在留カード受領後に就労開始できる

- 申請は本人が行う必要がある

申請等取次者(申請取次行政書士)の資格を持つ行政書士が依頼を受けた場合、本人の出頭義務が免除され、申請取次者が申請手続きを行うことができます。

申請時に必要な書類一覧

在留資格「介護」の申請に必要な主要書類は以下の通りです。

申請人(外国人)に関する書類

- 在留資格認定証明書交付申請書 1通

- 写真(縦4cm×横3cm)1葉 ※申請前6か月以内撮影

- 介護福祉士登録証の写し

- 介護福祉士養成施設の卒業証明書(または卒業見込証明書)

- パスポートの写し(提出可能な場合)

受け入れ機関に関する書類

- 雇用契約書の写し

- 登記事項証明書

- 勤務する機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等)

- 直近年度の損益計算書

- 労働条件通知書

その他の書類

- 返信用封筒(簡易書留用)

- 身分を証する文書(代理申請の場合)

重要な留意点

- 日本で発行される証明書は全て発行から3か月以内のものを使用

- 日本人と同等以上の報酬を明記した雇用契約書が必要

- 書類に不備があると審査が長期化する可能性

- 申請書は日本産業規格A列4番に片面印刷で使用

申請書類の準備は複雑で専門的な知識が必要なため、行政書士等の専門家への依頼を検討することで、手続きの確実性と迅速性を向上させることができます。

申請書の書き方や必要書類についての質問は、「外国人在留総合インフォメーションセンター」(TEL:0570-013904)で相談可能です。

8.外国人介護職採用を成功させる3つの戦略

自社に最適な在留資格の選び方

在留資格の選択は、自社の課題とニーズを明確にすることから始まります。以下のフローチャートを参考に、最適な選択を行いましょう。

即戦力が必要な場合

- 第1選択:在留資格「介護」

- 第2選択:特定技能(技能実習修了者)

- 第3選択:EPA(研修済み人材)

長期育成を前提とする場合

- 第1選択:EPA制度(4年間の計画的育成)

- 第2選択:技能実習→特定技能→在留資格「介護」

訪問介護サービスが必要な場合

- 在留資格「介護」一択

コストを重視する場合

- 技能実習または特定技能

人材確保の確実性を重視する場合

- 特定技能(転職可能で採用機会が多い)

自社の事業戦略、予算、人材育成方針を総合的に検討し、単一の在留資格にこだわらず、複数の制度を組み合わせた採用戦略を立てることが重要です。

競合他社に勝つ採用アプローチ

外国人介護職の採用競争は激化しているため、差別化されたアプローチが必要です。

競合他社に勝つ採用アプローチ一覧表

| カテゴリー | 施策項目 | 具体的内容 | 期待効果 |

|---|---|---|---|

| 魅力的な労働条件 | 給与水準 | 地域相場を上回る待遇設定 | 採用競争力の向上 |

| 福利厚生 | 住居支援、交通費全額支給等 | 生活安定による定着率向上 | |

| キャリアパス | 管理職登用の具体的道筋提示 | 長期的なモチベーション維持 | |

| 教育支援 | 資格取得支援制度、研修費用負担 | スキルアップ支援による満足度向上 | |

| 文化的配慮 | 多言語対応 | 案内資料の多言語化 | 理解促進とコミュニケーション円滑化 |

| 宗教・文化配慮 | 礼拝時間確保、食事制限対応 | 文化的ストレスの軽減 | |

| コミュニケーション支援 | 母国語相談窓口設置 | 安心感の提供と問題解決 | |

| 職場環境 | 多様性を重視する組織文化 | 包括的な職場づくり | |

| 長期関係構築 | 家族支援 | 配偶者の就職支援、子どもの教育サポート | 家族全体の生活安定 |

| 帰国時配慮 | 再雇用制度、退職金制度 | 将来への安心感提供 | |

| キャリア発展 | 海外事業展開への参画可能性 | 国際的なキャリア機会 | |

| ネットワーク活用 | 同郷コミュニティとの連携 | 社会的つながりの構築 |

これらの施策を組み合わせることで、単なる労働力確保を超えた長期的パートナーシップの構築が可能となります。

定着率を向上させる受け入れ体制

外国人材の定着率向上には、包括的な受け入れ体制の整備が不可欠です。

言語サポート体制

- 日本語学習支援:業務時間内で日本語学習の時間を確保する

- 専門用語研修:介護現場で使用する用語集を作成する

- 通訳サポート:重要な面談時では通訳を配置する

- 日本語能力評価:定期的なレベルチェックを実施する

生活支援体制

- 住居確保サポート:社宅提供または住居の手配を支援する

- 生活手続き支援:銀行口座の開設、携帯電話の契約を支援する

- 地域交流促進:地域イベントの参加、ボランティア活動などを紹介する

- 緊急時対応:24時間相談窓口の設置をする

職場環境の整備

- バディ制度:先輩職員によるメンター制度の設置をする

- 定期面談:月1回程度の個別面談を実施する

- 職場内コミュニケーション:多様性を活かしたチームでの運営をしていく

- 評価制度:公平で透明な人事評価システムを構築する

外国人材は言語・文化・生活の3つの壁に直面するため、これらを組織的にサポートすることで定着率が大幅に改善します。

特に入職後、6か月間の手厚いサポートが重要です。

9.外国人介護職採用は戦略的な組織づくりの第一歩

外国人介護職の採用は、単なる人手不足の解決策を超えて、介護サービスの質向上と組織の国際化を実現する重要な戦略です。4つの在留資格それぞれに特徴があり、自社のニーズに合った選択が成功の鍵となります。

適切な受け入れ体制を整備し、長期的なパートナーシップの構築を目指すことで、持続可能な人材確保と組織の成長を両立できるでしょう。まずは専門家に相談し、具体的な採用計画を立てることから始めてみてください。

4つの在留資格の詳細比較から、具体的な採用フロー、定着率を高める実践ポイント、活用可能な補助金まで、制度理解から実践内容までをもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。