外国人材の採用を検討する企業が増加する中、「就労ビザとは何か」「どのような手続きが必要なのか」といった疑問を抱える人事担当者や経営者の方も多いでしょう。

就労ビザは16種類もあり、それぞれ異なる要件や申請手続きが存在するため、初めて外国人採用に取り組む企業には複雑な制度です。

本記事では、就労ビザの基本から実務まで体系的に解説します。

- 就労ビザ16種類の特徴と自社に適した在留資格の選び方

- 新規申請から変更申請まで状況別の具体的な手続きフロー

- 企業が守るべき法的義務と不許可を避けるための注意点

1.就労ビザとは?基本概念と在留資格との違い

就労ビザの定義:外国人が日本で働くための在留資格

就労ビザとは、外国人が日本で報酬を得る活動を行うための在留資格の通称です。

正式には「就労が認められる在留資格」と呼ばれ、出入国在留管理局が外国人に対して許可する法的な資格を指します。

この資格により、外国人は会社員として企業に雇用されるだけでなく、個人事業主として独立して働いたり、経営者として会社を設立・運営したりすることが可能になります。

つまり、日本人と同様にあらゆる形態での就労活動が認められるのです。

企業が外国人を採用する際に最も重要なのは、その外国人が適切な就労ビザを取得していることを確認することです。

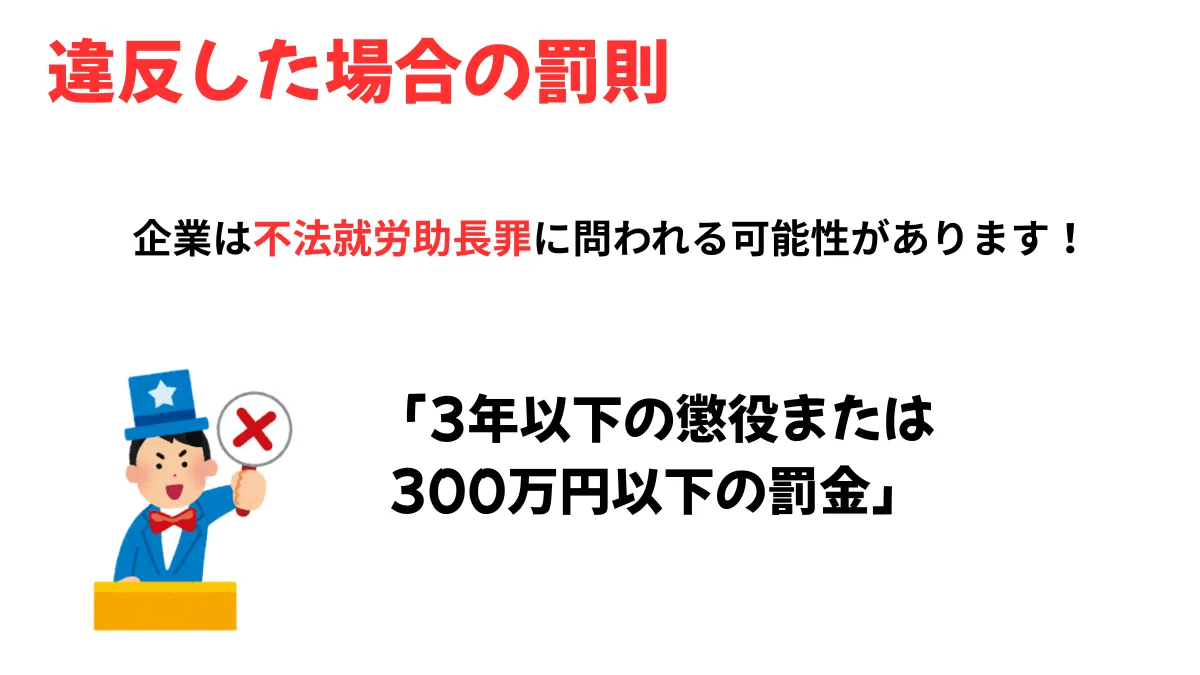

就労が認められていない在留資格(例:観光、留学、家族滞在など)の外国人を雇用した場合、企業は不法就労助長罪に問われ、3年以下の懲役または300万円以下の罰金という重い刑事罰が科される可能性があります。

在留資格とビザ(査証)の違いを正確に理解する

多くの人が混同しやすいのが、「在留資格」と「ビザ(査証)」の違いです。この両者は法的には全く別の概念であり、正確な理解が外国人雇用の基盤となります。

ビザ(査証)は、日本への入国を許可する証明書で、在外日本領事館が発行します。

これは「日本への入国を推薦する文書」という位置づけで、入国時の審査で使用されます。一度日本に入国すると、ビザの役割は終了します。

一方、在留資格は、外国人が日本での在留と一定の活動を認められる資格で、出入国在留管理局が許可・管理します。

これが外国人の日本での活動内容や期間を規定する法的根拠となります。

在留資格は「ビザ」と呼ばれることがありますが、本来は別物です。

しかし、在留資格とビザを同じ意味合いで使用し、働くことを目的とした在留資格を通称で「就労ビザ」と呼んでいるのが実情です。

つまり、「就労ビザ」という表現は、厳密には「就労が認められる在留資格」を指す通称なのです。

日本では慣習的にこの表現が使われており、企業の採用担当者も「就労ビザ」という言葉で外国人の就労資格について話すことが一般的です。

この区別を理解することで、外国人採用の際の手続きや必要書類についても、より正確に把握できるようになります。

参照元:外務省「制度の概要」

2.就労ビザの全16種類:特徴と対象業務を徹底解説

現在、日本で認められている就労ビザは全部で16種類あります。

それぞれの就労ビザには明確な対象業務と取得要件が定められており、企業は雇用したい外国人の職種や経歴に応じて適切な就労ビザを選択する必要があります。

最も代表的な技術・人文知識・国際業務(技人国)

技術・人文知識・国際業務は、就労ビザの中で最も利用頻度が高く、一般的に「就労ビザ」と言った際にはこの在留資格を指すことが多い代表的な資格です。通称「技人国(ギジンコク)」と呼ばれています。

この就労ビザの特徴は、IT技術者、エンジニア、通訳、デザイナー、営業職、企画職など、幅広い専門職に対応していることです。

ただし、取得には学歴と業務内容の関連性が必須要件となっており、例えば情報工学を専攻した外国人であればIT関連業務に、経済学を専攻した外国人であれば企画・営業業務に従事することが求められます。

在留期間は5年、3年、1年、3か月のいずれかで、更新回数に制限はありません。そのため、要件を満たし続ける限り、長期間にわたって日本で働き続けることが可能です。

技術・人文知識・国際業務の詳細

「技術」分野は、理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術を要する業務とされています。具体的には、システムエンジニア、プログラマー、機械設計技術者、建築技術者、研究開発職などが該当します。

「人文知識」分野は、法律学、経済学、社会学等、人文科学の分野に関する知識を要する業務です。企画・マーケティング職、営業職、経理・財務職、法務職、コピーライターなどが含まれます。

「国際業務」分野は、外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務です。通訳・翻訳業務、語学指導、海外取引業務、デザイナーなどが対象となります。

注意点として、技人国では専門知識を必要としない単純作業(製造ライン作業、飲食店のホール業務、清掃作業など)に従事させることはできません。

これらの業務は後述する「特定技能」の対象となります。

人手不足解消の切り札:特定技能ビザ

特定技能ビザは、2019年に新設された比較的新しい就労ビザで、日本の深刻な人手不足を解消するために創設されました。

従来の就労ビザとは異なり、一定の技能を有する外国人材を「即戦力」として受け入れることを目的としています。

特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。

特定技能1号は、特定産業分野に属する相当程度の知識・経験を必要とする技能を有する外国人向けの在留資格です。

対象分野は16分野(介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業)で、在留期間は最大5年です。

特定技能2号は、より熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けで、介護を除く11分野(ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)で取得可能です。

1号との最大の違いは、更新回数に制限がないことで、実質的に永続的な就労が可能になります。

2022年までは建設と造船・舶用工業の2分野のみでしたが、2023年に9分野で追加されています。介護分野は他に移行可能な在留資格があることから、対象から除外されています。

特定技能の取得には、各分野の技能試験と日本語試験の合格、または技能実習2号の良好な修了が必要です。

企業にとっては、即戦力となる外国人材を確保できる魅力的な制度と言えるでしょう。

なお、「農業」と「漁業」のみ、派遣での雇用が可能となっており、他の分野では直接雇用が原則となっています。

参照元:出入国在留管理庁:「特定技能2号の対象分野の追加について」

その他14種類の就労ビザ詳細

残りの14種類の就労ビザは、それぞれ特定の職種や状況に特化した資格です。

技能実習

技術移転を目的とした制度で、最長5年間の滞在が可能ですが、帰国が前提となっています。1号から3号まであり、在留期間は1号が1年以内、2号・3号が2年以内です。2024年には新たに「育成就労」制度への移行が検討されており、制度の大幅な見直しが進んでいます。

介護

介護福祉士の国家資格を取得した外国人が対象で、特定技能の介護分野とは異なり、より高度な専門性が求められます。訪問系サービスにも従事でき、就労期間の制限もありません。

在留期間は5年、3年、1年または3カ月です。

企業内転勤

同一企業内での海外拠点から日本への転勤者が対象です。グローバル企業が海外支社の優秀な人材を日本に配置転換する際に活用されます。在留期間は5年、3年、1年または3カ月です。

経営・管理

外国人が日本で会社を経営したり、管理職として働いたりする際の資格です。事業の継続性や安定性が厳しく審査されるため、十分な事業計画と資金が必要です。在留期間は5年、3年、1年、6カ月、4カ月または3カ月です。

技能

外国料理の調理師、パイロット、スポーツトレーナーなど、特殊技能を有する外国人が対象です。日本にない技術や、日本より高度な技術を持つ外国人を招聘する際に使用されます。在留期間は5年、3年、1年または3カ月です。

その他

興行(演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど)、教授(大学教員等)、芸術(作曲家、画家、小説家等)、宗教(僧侶、司教、宣教師等)、報道(記者・報道関係者)、法律・会計業務(弁護士・税理士等)、医療(医師・看護師等)、研究(研究員等)、教育(小中高教員等)といった専門性の高い職種に対応した就労ビザが用意されています。

これらの在留期間は基本的に5年、3年、1年または3カ月です。

企業が外国人採用を検討する際は、まず雇用したい職種がどの就労ビザに該当するかを正確に判断し、その要件を満たす人材を探すことが成功の鍵となります。

3.就労ビザ申請方法:状況別の詳細フローと必要書類

就労ビザの申請方法は、外国人の現在の状況によって大きく3つのパターンに分かれます。

それぞれ申請フローや必要書類が異なるため、企業の採用担当者は事前にどのパターンに該当するかを正確に把握する必要があります。

新規申請の5ステップ:海外から外国人を呼び寄せる場合

海外にいる外国人を新たに採用する場合、最も複雑で時間のかかる手続きが必要になります。

この場合、企業が申請代理人となって手続きを進める必要があります。

ステップ1:在留資格認定証明書交付申請(企業が代理申請)

外国人本人がまだ海外にいるため、企業が申請代理人として出入国在留管理局に「在留資格認定証明書」の交付を申請します。申請先は、企業の所在地を管轄する地方出入国在留管理局です。

この段階で、外国人の学歴・職歴と業務内容の適合性、企業の安定性などが厳格に審査されます。

標準処理期間は約1〜3カ月です。

必要書類として、在留資格認定証明書交付申請書、日本での活動に応じた資料(企業の登記事項証明書、決算書類等)、外国人の写真、返信用封筒などが必要です。

企業の規模によってカテゴリー1〜4に分けられ、それぞれ提出書類が異なります。

ステップ2:証明書交付と海外の外国人への送付

審査に通過すると、在留資格認定証明書が企業(申請代理人)に交付されます。

企業はこの証明書を海外にいる外国人本人に国際郵便等で送付します。この証明書は発行日から3か月以内に使用する必要があるため、送付は迅速に行わなければなりません。

ステップ3:在外日本公館での査証(ビザ)申請

証明書を受け取った外国人本人が、現地の日本領事館で査証(入国許可証)の申請を行います。

在留資格認定証明書があれば、通常、申請受理の翌日から最短5営業日以内に査証が発給されます。

ステップ4:査証発給と日本入国手続き

査証取得後、外国人は日本への入国が可能になります。空港での入国審査を経て、正式に日本への上陸が許可されます。

原則、在留資格認定証明書作成日から3カ月以内に日本に入国しなければなりません。

ステップ5:在留カード受領(空港または後日郵送)

成田、羽田、中部、関西の主要空港では入国時に在留カードが交付されます。

その他の空港では、後日居住地に郵送されます。在留カードの受領をもって、就労ビザの取得手続きが完了します。

全体の所要期間は約2-4か月で、4月入社を予定している場合は前年の12月頃には申請を開始する必要があります。

在留資格変更申請:留学生採用時の手続き

日本にいる留学生を採用する場合、「留学」から就労ビザへの在留資格変更許可申請が必要です。

この場合、申請は原則として外国人本人が行います。

申請は、外国人の住居地または企業の所在地を管轄する出入国在留管理局で行います。

申請時には、変更後の在留資格に応じた必要書類に加えて、パスポートと在留カードの原本提示が必須です。

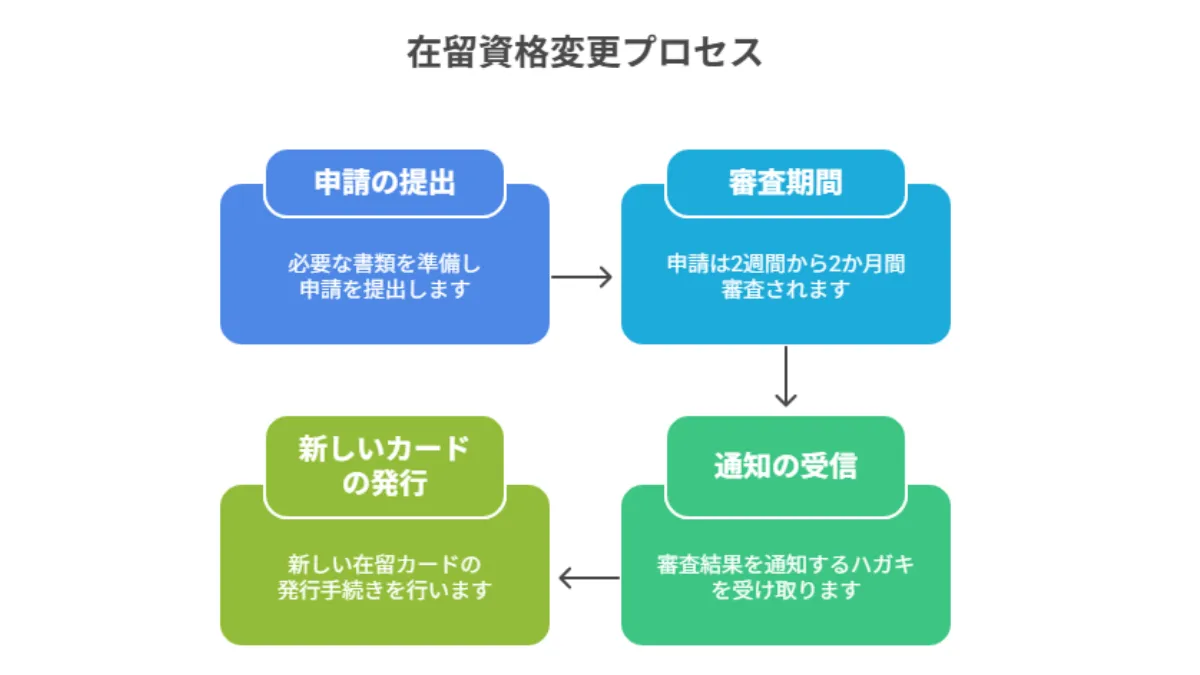

申請の流れ

- 出入国在留管理局に在留資格変更許可を申請します。あらかじめ変更後の在留資格に応じた必要書類を準備し、パスポートと在留カードの原本も持参します。

- 審査の結果、問題が無ければ新しい在留カードの発行手続きのための通知(ハガキ)が出入国在留管理局から届きます。その後、外国人本人が出入国在留管理局にて新しい在留カードの発行手続きを行います。

- 審査期間は約2週間から2か月で、審査結果は通知ハガキで外国人本人に送付されます。許可された場合、外国人は出入国在留管理局で新しい在留カードの発行手続きを行います

留学生採用の重要なポイント

在学中のアルバイト時間(週28時間以内)の遵守状況が厳しくチェックされます。

オーバーワークが発覚すると変更申請が不許可になる可能性が高いため、採用前の確認が必要です。

転職時の特別な手続き:企業が把握すべき注意点

既に就労ビザを持っている外国人を中途採用する場合でも、いくつかの手続きが必要になることがあります。

就労資格証明書の事前取得

転職時のリスクを軽減する重要な手続きです。これは、法務大臣がその外国人の就労活動について事前に証明した書類で、転職先での業務内容が現在の在留資格で認められているかを確認できます。

これが取得できると、転職先の会社と職務内容についての審査は事前に済んだことになり、更新時に不許可になるリスクを低減できます。

所属機関変更届出

転職から14日以内に提出が義務付けられている届出です。

外国人本人が提出しなければならない「所属機関に関する届出」は必ず必要なものなので、忘れずに外国人本人に伝える必要があります。

この届出を怠ると在留資格取消の対象となる可能性があるため、企業は外国人従業員に対して必ず実施するよう指導する必要があります。

特別な注意を要するケース

転職する場合、変更申請が必要な場合もあります。

例えば、特定技能の場合、勤務先変更の際は再申請が必要で、技能実習は原則転職ができません。

「企業内転勤」の在留資格を持つ外国人は、同じ職種であっても勤務先が変わる場合は在留資格の再申請が必要になります。

在留資格に変更がなく、勤務先を変える場合は転職前に「就労資格証明書」を取得しておくことが推奨されます。

企業の人事担当者は、これらの手続きについて正確に理解し、外国人従業員をサポートすることで、円滑な雇用関係を維持できます。

16種類の就労ビザの取得条件から申請手続き、企業が知っておくべき注意点までさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。

4.審査期間と不許可原因:申請前に知っておくべき実情

就労ビザの申請は提出すれば自動的に許可されるものではありません。出入国在留管理庁による厳格な審査があり、一定の割合で不許可となるケースも存在します。

企業の採用担当者は、審査期間の実情と不許可の主要原因を事前に理解し、適切な対策を講じることが重要です。

在留資格別の標準的な審査期間

就労ビザの申請は、すぐに通るものではありません。日数に余裕を見て申請する必要があります。

出入国在留管理庁が公表している最新データによると、就労ビザの審査期間は在留資格の種類によって大きく異なります。

技術・人文知識・国際業務の場合

在留資格認定証明書交付申請で平均約60日、在留資格変更許可申請で平均約35日となっています。

つまり、海外から呼び寄せる場合は約2か月、留学生の採用では約1か月の審査期間を見込む必要があります。

特定技能の場合

在留資格認定証明書交付申請で平均約62日と、技人国とほぼ同程度の期間を要します。

一方、経営・管理は平均約91日と最も長く、事業の継続性や安定性についてより詳細な審査が行われることが要因です。

その他の就労ビザについても、技能が平均約82日、企業内転勤が平均約40日、教授が平均約26日、興行が平均約28日など、それぞれ異なる審査期間となっています。

季節的な変動要因

4月入社に向けた2月~3月は申請が集中し、通常より審査期間が延長される傾向があります。この時期の申請では、標準処理期間に加えて1か月程度の余裕を見込むことをお勧めします。

また、審査期間はあくまでも窓口に書類が受理されてからの日数であり、それ以外の期間(書類の準備期間等)は含まれていません。

企業は採用スケジュールを立てる際、これらの審査期間に加えて書類準備期間(約2-3週間)も考慮し、十分な余裕を持って申請プロセスを開始する必要があります。

申請不許可の3大要因と対策

就労ビザ申請が不許可になる原因は多岐にわたりますが、特に頻度の高い3つの要因とその対策について詳しく解説します。

1. 学歴・職歴と業務内容の関連性不足

これは技術・人文知識・国際業務で最も多い不許可理由です。

「技術・人文知識・国際業務」では、専門学校や大学で学んだ知識と会社で行う業務内容が関連していることが要件になっています。不許可になる事例は、この関連性が認められないケースが多いです。

例えば、文学部卒業の外国人をIT技術者として雇用しようとした場合、専攻分野と業務内容の関連性が認められず不許可となる可能性が高くなります。

2. 資格外活動のオーバーワーク

留学生を採用する際に最も注意すべき点です。

就労ビザではない在留資格(留学や家族滞在など)の場合、アルバイトをするためには資格外活動許可が必要です。

資格外活動は「週28時間以内(長期休みは1日8時間以内)」と決められていますが、それを超えてアルバイトをしたことが発覚した場合に不許可になってしまうケースが多いです。

3. 申請書類の虚偽・誤記載

当然ですが、学歴や職歴などの虚偽申請も不許可の対象となります。虚偽の意図がなく誤って記載してしまった場合でも、不許可になってしまうケースがあるので注意が必要です。

特に外国で発行された学位証明書の翻訳には注意が必要で、専攻分野の英語表記と日本語の対応関係を正確に把握する必要があります。

これらの対策を適切に実施することで、就労ビザ申請の成功率を大幅に向上させることができます。

不許可となった場合でも理由が開示されるため、原因を分析して再申請に活かすことが可能です。

5.外国人雇用で企業が守るべき法的義務と注意点

外国人を雇用する企業には、日本人従業員とは異なる特別な法的義務が課されています。

これらの義務を適切に理解し遵守することは、企業のコンプライアンス維持と外国人従業員の安定した雇用継続のために不可欠です。

違反した場合には重い刑事罰が科される可能性もあるため、人事担当者は細心の注意を払う必要があります。

給与設定の法的要件:日本人と同等以上が必須

外国人従業員の給与設定において最も重要な原則は、「日本人と同等以上の報酬」を支払うことです。

この要件は入管法によって明確に定められており、最低賃金をクリアしただけでは就労ビザの申請要件を満たしません。

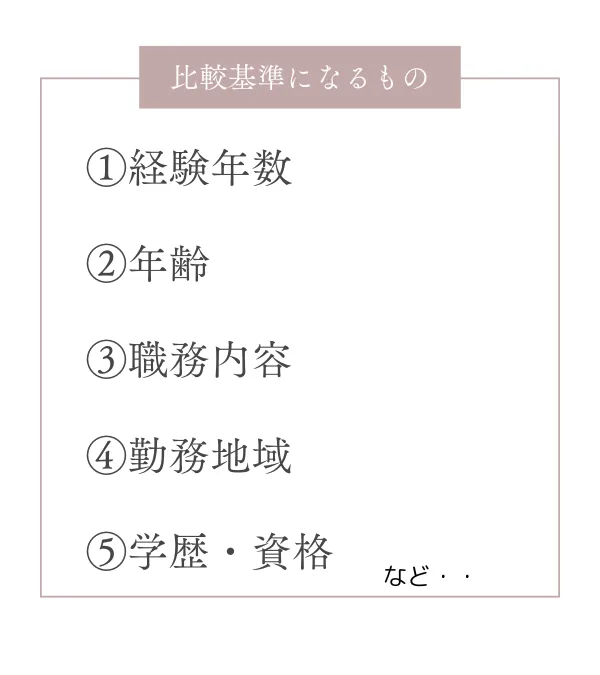

具体的な比較基準

経験年数、年齢、職務内容等が近い日本人と同等以上の給与を設定しなければなりません。

比較対象となる要素は

①経験年数、②年齢、③職務内容、④勤務地域、⑤学歴・資格などです。

例えば、新卒採用の外国人IT技術者の場合、同時期に採用された日本人IT技術者と同等以上の初任給を設定する必要があります。

地域差の考慮

地域差の考慮重要な要素です。東京と地方都市では同職種でも給与水準が異なるため、勤務地の地域相場を適切に反映させた給与設定が求められます。

ただし、「外国人だから」という理由で給与を減額することは、いかなる場合でも法的に許されません。

出入国在留管理局は申請時に提出される給与証明書や雇用契約書を詳細に審査し、不適切な給与設定が発覚した場合は申請不許可の要因となります。

企業は給与設定の根拠を客観的に説明できる資料を準備しておくことが重要です。

業務範囲の厳格な制限:在留資格の範囲内活動のみ

外国人従業員が従事できる業務は、取得している在留資格によって厳格に制限されています。

この制限を超えた業務に従事させた場合、企業は不法就労助長罪に問われ、3年以下の懲役または300万円以下の罰金という重い刑事罰が科される可能性があります。

技術・人文知識・国際業務の場合

専門知識を必要としない単純業務をさせることができません。例えば、飲食店でのホール、工事現場の作業、工場での組み立て作業等には従事させることができません。

飲食店を経営する会社の企画や営業などは技人国の範囲内ですが、ホールや接客は特定技能の範囲です。

また、機械の設計やエンジニアリング、CADは技人国の範囲内ですが、工場での組み立て作業は特定技能の範囲です。在留資格の範囲を超えて就労させないように注意してください。

判断の難しいケース

飲食店を経営する企業での雇用があります。

企画・マネジメント業務であれば技人国の範囲内ですが、接客・調理補助は特定技能の範囲となります。

企業は業務内容を明確に区分し、適切な在留資格を選択する必要があります。

資格外業務への従事が必要な場合は、資格外活動許可の取得が必要です。

ただし、この許可には時間制限(原則週28時間以内)があり、本来業務に支障をきたさない範囲でのみ認められます。

企業は外国人従業員の業務内容を定期的に見直し、在留資格の範囲内に収まっているかを確認することが重要です。

また、業務内容の変更や拡張を行う際は、事前に在留資格との適合性を検討し、必要に応じて在留資格変更や資格外活動許可の申請を行うべきです。

在留資格取消リスクと企業責任

在留資格は一度取得すれば永続的に有効というわけではありません。一定の条件下では在留資格が取り消される可能性があり、企業にも重要な責任が課されています。

3か月ルール

最も注意すべき取消事由です。「技術・人文知識・国際業務」では、3カ月以上その活動に従事していないと在留資格の取り消しの対象になります。

外国人従業員が退職した場合、次の就職先が決まるまでの期間が3か月を超えると取消対象となる可能性があります。退職をする外国人にも忘れずに伝えましょう。

企業の届出義務

外国人従業員が退職した際には「受入機関に関する届出」を出入国在留管理局に提出することが求められています。

就労ビザを持っていた外国人を雇っていた企業は、外国人従業員が退職した時に「中長期在留者の受け入れに関する届出」を入管に提出しましょう。

この届出は任意のものですが、提出するのが望ましいです。外国人従業員への情報提供責任も重要です。

企業は退職する外国人に対して、「所属機関に関する届出」(14日以内の提出義務)について説明し、転職活動の重要性を伝える必要があります。

また、転職先が決まらない場合の対応策(帰国または他の在留資格への変更)についても助言することが望ましいです。

6.外国人材の効果的な採用戦略と手法

外国人材の採用には複数のアプローチがあり、それぞれに異なるメリット・デメリットと費用対効果があります。

企業の規模、予算、採用する職種、緊急性などの要因を総合的に判断し、最適な採用戦略を選択することが成功の鍵となります。

低コスト採用:求人サイト・ハローワーク活用

求人サイトでの募集

最も手軽で低コストな採用手法です。サイトに掲載するのみなので、費用が掛からないことがメリットです。

ただ、応募が必ずあるか分からない、応募者のレベルがバラバラで希望通りの人材が集まるか分からないというデメリットがあります。

一般的な求人サイトでも外国人からの応募を受け付けることができ、掲載料のみで幅広い候補者にアプローチできます。

また、企業の採用ページや詳細な業務内容を掲載することで、企業文化や働き方を事前に理解してもらえます。

外国人向け求人の効果的な記載方法として、

①在留資格の要件を明確に記載

②日本語能力の要求レベルを具体的に表示

③外国人歓迎の姿勢を明示

④ビザサポートの有無

を明記することが重要です。

ハローワークの活用

完全無料で利用できる公的サービスです。公共職業安定所で求人を掲載する方法です。

費用がかからないことがメリットです。

外国人求職者も多く利用しており、特に地方企業にとっては貴重な採用チャネルとなります。通訳サポートが受けられる場合もあり、言語の壁を軽減できます。

応募者スクリーニングの重要性として、書類選考段階で在留カードのコピー提出を求め、就労可能な在留資格の確認を必ず行うべきです。

また、日本語能力については面接前に電話やオンラインでの簡単な確認を実施することをお勧めします。

専門サポート活用:人材紹介会社の価値

人材会社からの紹介

人材会社からの紹介方法は、初回外国人採用企業や専門性の高い人材を求める企業に最適な選択肢です。

人材会社であれば、人材を集めるところから面談の設定をしてもらえます。

中には、在留資格等のサポートまで行っている会社もあります。そのため、初めて外国人を雇用する企業や、なるべく早く採用活動を行いたい場合におすすめです。

人材会社を使う5つのメリット

①事前スクリーニング済みの候補者を紹介してもらえる

②在留資格申請の専門サポートがある

③採用後も定期的に支援を受けれる

④法的リスクを軽減させることができる

⑤採用までのプロセスを効率化させることができる

経験豊富な人材紹介会社であれば、企業のニーズに適した人材の選定精度が高く、採用成功率の向上が期待できます。

費用対効果の考慮では、紹介手数料は一般的に年収の20-35%程度ですが、自社での採用活動にかかる人件費、広告費、手続き費用を総合的に計算すると、結果的にコストメリットが生じる場合が多いです。

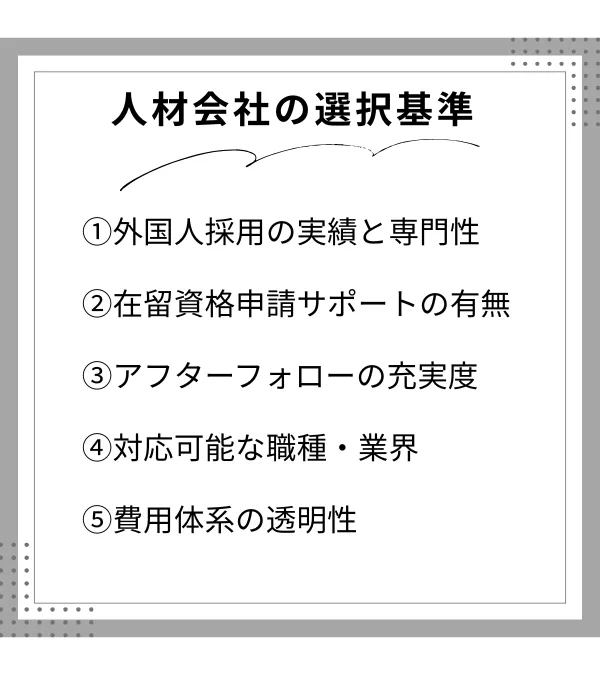

選択基準として、

①外国人採用の実績と専門性、②在留資格申請サポートの有無、③アフターフォローの充実度、④対応可能な職種・業界、⑤費用体系の透明性を重視して選定することが重要です。

特に技術・人文知識・国際業務や特定技能などの専門的な在留資格申請では、経験豊富な専門家のサポートが申請成功率に大きく影響します。

直接面談機会:入管主催マッチングイベント

入管主催のマッチングイベント

特定技能外国人材と企業を直接結びつける貴重な機会です。

特定技能の場合、出入国在留管理局が企業と外国人のマッチングイベントを開催していることがありますので、参加するのも1つです。

これらのイベントは定期的に全国各地で開催され、参加費用は無料または低額に設定されています。

イベントの特徴として、参加する外国人は既に特定技能試験に合格しているか、技能実習を修了している即戦力人材です。

また、出入国在留管理局の主催という安心感があり、制度についての正確な情報を入手できます。

参加前の準備ポイント

①自社の業種が特定技能の対象分野に該当するかの確認

②受け入れ支援計画の概要の準備

③会社紹介資料の多言語化

④面談での質問項目の事前整理

⑤労働条件の明確化

これらを事前に準備するようにしましょう。

面談時の確認事項

面接を行う際は、技能レベルの具体的な確認、日本語コミュニケーション能力の評価、就労意欲と定着意向の確認、生活環境への適応状況の把握などが重要です。

注意点として、イベントでの面談は短時間であるため、事前に評価ポイントを明確にし、効率的な面談を心がける必要があります。

また、他企業との競合も激しいため、自社の魅力を簡潔かつ効果的に伝える準備が必要です。

これらの採用手法を組み合わせることで、企業は自社に最適な外国人材を効率的に確保することができます。

重要なのは、それぞれの手法の特性を理解し、企業の状況に応じて最適な組み合わせを選択することです。

7.就労ビザ理解による安全で効果的な外国人採用

就労ビザの正確な理解は、外国人採用成功の必須条件です。

16種類の就労ビザから自社に適した選択を行い、法令を遵守した手続きを進めることで、優秀な外国人材を安全に採用できます。

複雑な制度だからこそ、専門家のサポートも活用しながら、企業と外国人材双方にとって価値ある雇用関係を構築し、持続的な企業成長を実現していきましょう。

外国人材の採用において、就労ビザ申請を自分で行うか行政書士に依頼するかで悩んでいませんか?

申請には複雑な手続きと専門知識が必要で、書類不備による不許可リスクもあります。

行政書士依頼の判断基準、料金相場、信頼できる行政書士の選び方まで、成功するため方法を知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。

■登録支援機関への委託を検討されているなら…

1号特定技能外国人支援・登録支援機関なら株式会社バックエンドにお任せください。経験豊富な専門の行政書士がトータルでサポートいたします。