日本語検定3級は、高校卒業~社会人基礎レベルの日本語力を証明する重要な資格です。合格率40%の適度な難易度で、就職・進学での優遇措置や外国人のキャリアアップに直結します。

本記事では、効率的な学習法から試験当日のテクニックまで、合格するためのポイントをお伝えします。

- 日本語検定3級の試験概要と外国人にとっての具体的メリット

- 6領域の出題傾向と段階的な学習ロードマップ

- おすすめ教材と試験当日の実践的攻略テクニック

1.日本語検定3級とは?基本情報と合格メリットを完全解説

日本語検定3級の試験概要と難易度レベル

日本語検定3級は、高校卒業から社会人基礎レベルに相当する日本語力を測定する検定試験です。

合格率は約40%と適度な難易度を保っており、しっかりとした対策を行えば十分に合格可能なレベルに設定されています。

基本的な試験情報

| 項目 | 詳細 |

| 試験時間 | 60分 |

| 受験料 | 4,300円 |

| 実施回数 | 年2回(6月・11月) |

| 試験会場 | 全国47都道府県で実施 |

| 合格率 | 約40% |

| 難易度レベル | 高校卒業~社会人基礎レベル |

試験内容は、漢字・表記・敬語・語彙・文法・言葉の意味の6領域に加え、これらの知識を統合的に問う総合問題で構成されています。

総合問題では長文読解も出題され、単なる知識の暗記ではなく、実践的な日本語運用能力が問われる点が特徴です。

日本語能力試験(JLPT)との明確な違い

よく混同される日本語能力試験(JLPT)は日本語を母語としない外国人向けの試験ですが、日本語検定は日本語を使うすべての人を対象としており、より総合的な日本語能力を測定する点が大きく異なります。

JLPTがコミュニケーション能力重視であるのに対し、日本語検定は日本語の総合能力をはかる試験として位置づけられています。

3級合格で得られる具体的なメリット

日本語検定3級の取得は、単なる語学資格以上の価値を持ちます。

以下の具体的なメリットを享受できます。

進学での優遇措置

日本語検定3級の取得メリットとは?

- 大学AO入試・総合型選抜での加点対象になる

⇒多くの大学で3級以上の資格保持者に対して点数が加算される - 推薦入学の際の評価ポイントになる

⇒高校からの推薦状に記載される重要な実績になる - 一部大学での入学金が減免になる

⇒特定の私立大学では学費優遇措置の対象となる

企業採用での評価対象としての価値

多くの企業で日本語検定認定者を優遇する制度があり、採用の際の重要な評価対象となります。

特にビジネスシーンでは日本語力を証明できる場として職場での信頼獲得にも直結します。より責任ある業務を任される機会も増加し、キャリアアップの土台となります。

上位級(2級・1級)への基礎固めとしての意義

3級合格は2級・1級挑戦への重要なステップです。

段階的に日本語力を向上させることで、より高度な日本語運用能力の習得が可能になり、将来的にはビジネスや学術分野での専門的な日本語使用にも対応できるようになります。

認定・準認定の合格基準と得点戦略

日本語検定3級では、すべての領域で50%以上の得点が必要です。この「バランス重視」の評価基準こそが、日本語検定の最も特徴的な部分です。

認定と準認定の違いと取得価値

| 区分 | 基準 | 価値 |

| 認定 | 全領域で基準点を満たし、総合得点も十分な場合 | 最も高い評価、就職・進学で最大限活用可能 |

| 準認定 | 一部領域で基準に達しないが、総合的には一定水準に達している場合 | 一定の評価、継続学習への動機付けとなる |

全領域50%以上の得点が必要な理由

この基準設定には明確な理由があります。

全領域50%以上の得点をとることで、特定分野に偏らない総合的な能力やどのような場面でも対応できる基礎力、そして苦手分野を克服することにより真の実力が向上するからです。

バランス重視の重要性と対策のポイント

効果的な得点戦略として以下のアプローチを推奨します。

- 苦手領域を作らない学習の実践

どの領域も50%を下回らないよう、バランスよく学習時間を配分する - 得意領域の強化

60-70%を目指して確実な得点源を作るようにする - 総合問題対策の重点実施

複数領域の知識を統合する練習を集中的に行うようにする

特に重要なのは、単一領域に偏った学習ではなく、6領域すべてを体系的に学習することです。

この学習プロセス自体が、実用的な日本語運用能力の向上につながり、資格取得後の実際の活用場面でも威力を発揮します。

2.外国人にとっての日本語検定3級の価値

外国人にとって日本語検定3級は、日本での生活・キャリア形成における重要な戦略的ツールです。単なる語学資格を超えた価値を持つ理由を詳しく解説します。

就職・転職での具体的なメリット

多くの企業で日本語検定認定者を優遇する制度があり、採用の際の評価対象となります。

確かな日本語力は、目の前の課題やアイディアをより的確に言葉にする力にもつながるため、課題の解決や企画の立案・遂行の土台として、ビジネスの場でも改めて重視されており、多くの企業で社員研修に導入されています。

入試や採用で優遇する企業や大学も多数あり、面接のアピールとしても効果的です。

例えば具体的な評価ポイントは、こちらです。

キャリアアップへの影響

日本語検定3級の取得は、以下のキャリア機会創出に直結します。

| キャリア段階 | 具体的な影響 |

| 入社時 | 日本企業での採用優遇、配属先の選択肢拡大 |

| 昇進・昇格時 | 日本語力証明による管理職候補への推薦 |

| 業務配置 | 顧客対応や文書作成業務への配属可能性向上 |

| 長期キャリア | 管理職候補としての評価基準の一つ |

日本語能力試験(JLPT)との使い分けメリット

対象者の違いを活用

日本語検定は年齢・学歴・国籍などを問わず誰でも受検可能です。

日本語を使う人なら誰でも受験することが可能で、日本の企業に就職を目指す外国籍の方が日本語力の証明として日本語検定を取得するケースも増えています。

評価の観点の違い

| 試験名 | 重視する能力 | ビジネスでの活用 |

| 日本語能力試験(JLPT) | コミュニケーション能力を重要視 | 基本的な意思疎通の証明 |

| 日本語検定 | 日本語の総合能力をはかる試験 | より実務的・ビジネス的な日本語力の証明が可能 |

学習効果とスキルアップ

表現力・読解力・対話力の向上をはかることができ、正しい日本語を知ることで文章を深く読み解く力を養います。

また、思考力・企画力・コミュニケーション力といったさまざまな能力アップにも繋がり日本語力が向上します。

具体的な学習効果としては、以下のことが期待できます。

①論理的思考の向上(正確な日本語理解により思考が整理される)

②表現力の多様化(語彙力が広がることで表現力が広がる)

③文化理解の深化(言葉を通して日本文化への理解が深まる)

実践的な日本語習得

漢字・表記・敬語・語彙・文法・言葉の意味の6つの領域を学習できることで、ビジネスシーンでは、重要な敬語を正確に使い分けできるようにもなったり、日本人と同レベルの日本語運用能力を獲得できれば、キャリアアップにもつながります。

3級レベルの実用性

3級は普通レベルの難易度で、高校卒業~社会人基礎レベルに相当します。

合格率約40%で、適切な対策により合格可能な、外国人にとって現実的な目標設定となっています。

実務での活用可能性

| 業務分野 | 活用場面 |

| コミュニケーション | 日本企業でのコミュニケーション基礎力の証明 |

| 文書業務 | 文書作成・読解における実践的能力の証明 |

| チームワーク | 日本人同僚との効果的なコミュニケーション基盤 |

コストパフォーマンスの良さ

学習教材の充実

東京書籍から公式過去問題集や公式練習問題集等を発刊しており、独学でも十分に対策可能な教材環境が整っています。これにより、高額な講座や個人指導を受けなくても合格を目指すことが可能です。

長期的なキャリア形成への影響

3級合格後の2級・1級挑戦への基礎固めとして機能し、段階的な日本語力向上の証明となります。特に以下のステップアップが期待できます。

- 2級取得⇒管理職レベルの日本語力

- 1級取得⇒専門職・経営層レベルの日本語力

- 継続学習姿勢⇒自己研鑽への積極的な態度のアピールにつながる

投資対効果の高さ

| 投資項目 | コスト | リターン |

| 受験料 | 4,300円 | 就職・昇進での優遇措置 |

| 教材費 | 約5,000円 | 長期的なキャリアアップ |

| 学習時間 | 50-100時間 | 日本語力の大幅向上 |

| 総投資 | 約10,000円 | 生涯年収の向上 |

外国人にとって日本語検定3級は、単なる語学資格以上の価値を持つ、日本での生活・キャリア形成における重要なツールといえるでしょう。

適切な戦略と継続的な学習により、確実に人生を変える力を持つ投資となります。

外国人労働者教育を成功させる7つの実践的ポイントなど、具体的な企業事例とともに詳しく知りたい方はこちらの記事もおすすめです。

3.日本語検定3級の出題内容

6領域の出題傾向

日本語検定3級は、日本語の総合的な運用能力を測定するため、以下の6領域から均等に出題されます。各領域の特徴と対策ポイントを詳しく解説します。

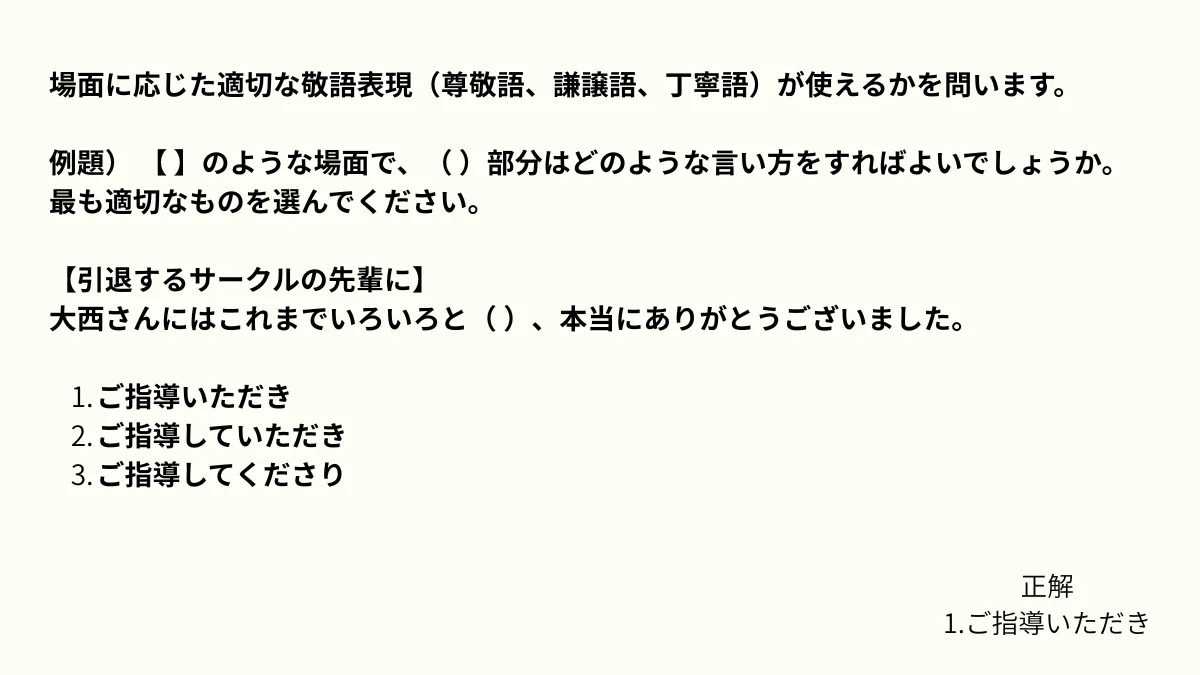

①敬語(けいご)

敬語は3級で最も重要視される領域の一つです。尊敬語、謙譲語、丁寧語の適切な使い方や、状況に応じた敬意表現が問われます。

ビジネスシーンや日常生活における、相手や場面にふさわしい言葉遣いができるかが評価されます。

敬語領域の実践的な使い分け

- 尊敬語:いらっしゃる、召し上がる、おっしゃるなど

- 謙譲語:伺う、申し上げる、拝見するなど

- 丁寧語:です・ます調の適切な使用

- ビジネス敬語:実際の職場で使用される実践的な表現

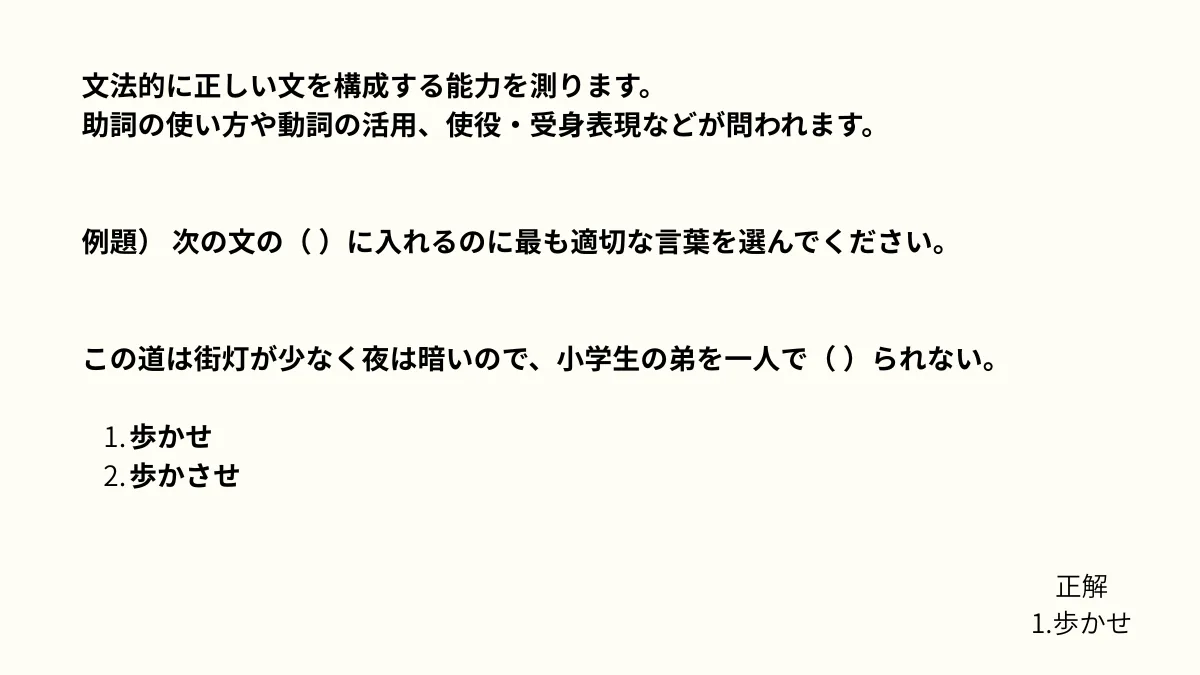

②文法(ぶんぽう)

言葉のきまりに関する領域です。助詞や助動詞の正しい使い方、文の組み立て、接続詞の適切な使用など、文法的に正しい日本語を構成する能力が問われます。

文法領域の解法テクニック

- 助詞・助動詞:「は/が」「を/に」などの正しい使い方

- 語順と文の構造:修飾語と被修飾語の関係

- 敬語文法:敬語表現における文法的な正確性

③語彙(ごい)

言葉をどれだけ知っているか、また、それらを適切に使えるかが問われる領域です。慣用句、ことわざ、四字熟語、カタカナ語、若者言葉など、幅広い語彙の知識と運用能力が試されます。

語彙領域の効率的暗記法

- 類義語・対義語:語彙の豊富さと正確な理解を問う

- 慣用句・ことわざ:「猫の手も借りたい」「急がば回れ」など日常的な表現

- 専門用語:ビジネスや学術分野の基本的な語彙

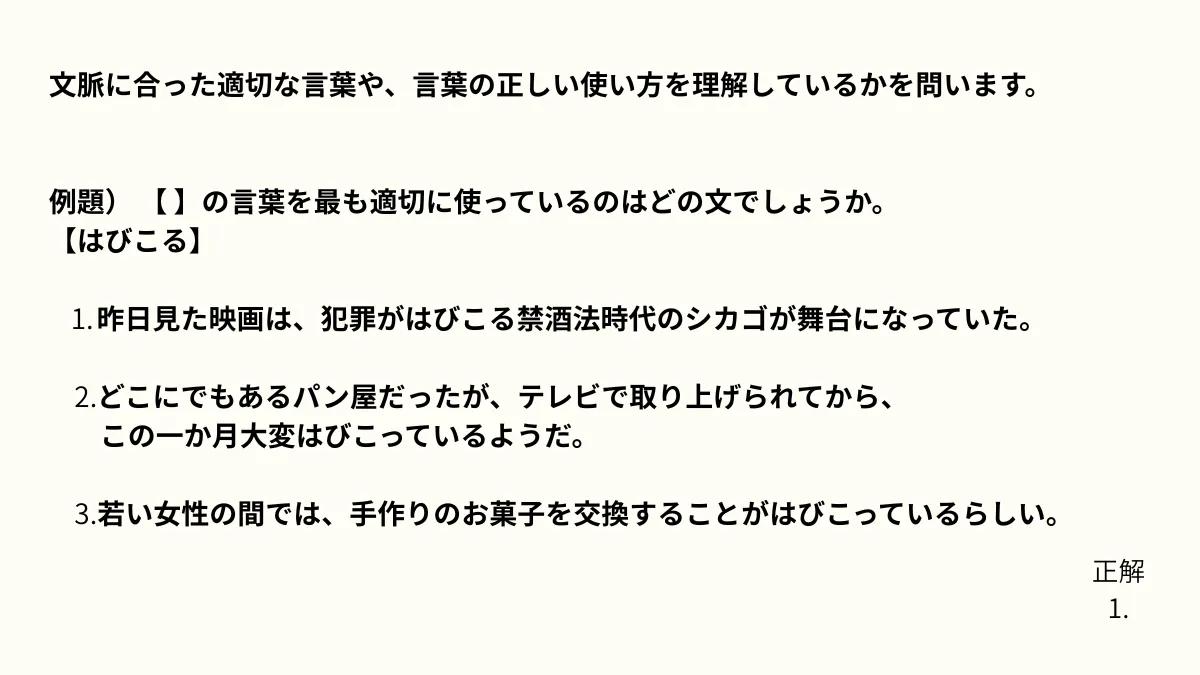

④言葉の意味(ことばのいみ)

単語や言い回しの正確な意味を理解しているかが問われます。同音異義語や多義語の使い分け、文脈に合った言葉の選択などが評価の対象となります。

言葉の意味領域の重要ポイント

- 語句の正確な理解:辞書的意味と実際の使用場面での意味

- 類似語句の使い分け:「見る/観る/診る」などの微細な違い

- 文章中での適切な語句選択:文脈に最も適した表現の判断

⑤表記(ひょうき)

ひらがな、カタカナ、漢字の使い分けや、送りがな、仮名遣いなど、日本語を正しく書き表す能力が問われます。

表記領域の重要ポイント

- 送り仮名:「行う/行なう」「表す/表わす」などの正しい表記

- 漢字の使い分け:「暖かい/温かい」「聞く/聴く」などの意味の違い

- 外来語の表記:カタカナ表記の適切な使用と長音符の正しい使い方

⑥漢字(かんじ)

漢字の読み書き、熟語の構成、部首の知識など、漢字に関する総合的な力が試されます。各級で定められたレベルの常用漢字が中心となります。しっかりポイントをおさえておきましょう。

漢字領域の重要ポイント

似た意味の漢字を重ねたもの: 例)豊富、岩石

反対の意味の漢字を重ねたもの: 例)高低、善悪

動詞の後に目的語がくるもの: 例)着席(席に着く)、登山(山に登る)

動詞の後に目的語がくるもの: 例)着席(席に着く)、登山(山に登る)

総合問題において

総合問題は6領域の知識を統合的に問う最も重要な部分で、これまでに学んだ6領域(敬語・文法・語彙・言葉の意味・表記・漢字)の知識を総動員して解く、応用問題となります。

単なる知識の暗記だけでは解けず、日本語を実際に使いこなす力が試されます。

また総合問題は読む量が多く、時間がかかりがちです。過去問題や問題集を解く際には、時間を計り、ペース配分を意識する練習が重要です。

出題領域の例題

①敬語の例題

②文法の例題

③語彙の例題

④言葉の意味の例題

⑤表記の例題

⑥漢字の例題

これらの例題は、日本語検定3級で問われる能力の一部です。

実際の試験では、これらの領域が組み合わされた総合問題も出題されます。合格に向けては、各領域をバランスよく学習することが重要です。

4.外国人が日本語検定3級(N3)に合格するための完全ガイド

N3合格に向けた学習ロードマップ

外国人が日本語検定3級に確実に合格するためには、段階的で体系的な学習計画が不可欠です。以下の4段階のロードマップに従って学習を進めましょう。

ステップ1:現在の実力を把握する(〜6ヶ月前)

学習を始める前に、まずは自分の現在地を知りましょう。公式問題集や市販の模擬試験を一度解いてみてください。そうすることで、自分の得意な分野と苦手な分野(例:語彙は得意だけど、聴解が苦手など)が明確になります。

この自己分析が、今後の学習計画を立てる上での重要な指針となります。

実力診断の具体的方法

| 診断項目 | 方法 | 目標 |

| 現在レベル確認 | 公式過去問題集を時間制限なしで解く | 各領域の正答率を記録 |

| 弱点特定 | 間違えた問題のパターン分析 | 特に苦手な問題タイプを特定 |

| 学習期間設定 | 現在のレベルに応じた計画立案 | 現実的で達成可能な目標設定 |

| 学習環境整備 | 教材選択と学習スケジュール作成 | 継続可能な学習習慣の構築 |

ステップ2:基礎固め(6ヶ月前〜4ヶ月前)

この期間は、N3レベルの知識をインプットすることに集中します。N4レベルの文法や語彙に不安があれば、まずはそこを完璧に復習しましょう。その上で、N3の新しい漢字、語彙、文法を徹底的に覚えていきます。

単語帳や文法書を1冊決め、毎日コツコツと進めるのがおすすめです。例文と一緒に覚えることで、単なる暗記ではなく「使える知識」として定着させましょう。

基礎固めの具体的スケジュール

- 漢字学習:1日20文字ずつ、読み書き両方を練習

- 週5日実施で月100文字ペース

- 音読み・訓読みをセットで暗記

- 例文作成で実用性を高める

- 語彙強化:1日30語ずつ、例文とセットで暗記

- 朝15語、夜15語の分散学習

- 類義語・対義語もセットで学習

- 週末に復習テストで定着確認

- 文法習得:1週間に5つの文法項目を集中学習

- 月曜〜金曜で新項目学習

- 土日で復習と例文作成

- 実用的な場面での使用例を重視

- 復習サイクル:1週間、1ヶ月、3ヶ月後に反復

- エビングハウスの忘却曲線に基づく科学的復習

- 間違えた問題は特に重点的に復習

ステップ3:応用力と実践力を養う(3ヶ月前〜1ヶ月前)

インプットした知識をアウトプットする練習に移行します。分野別の問題集を使い、たくさんの問題に触れましょう。

特に、読解と聴解は慣れが必要です。この時期から、時間を意識して問題を解く練習を始めると良いでしょう。

短いニュース記事を読んだり、日本のドラマやアニメを日本語字幕で観たりと、学習した日本語を実際に使ってみることも効果的です。

応用力強化の週間スケジュール

| 曜日 | 学習内容 | 時間配分 |

| 月曜 | 文法問題演習 | 2時間 |

| 火曜 | 読解問題練習 | 2時間 |

| 水曜 | 語彙・漢字テスト | 1.5時間 |

| 木曜 | 聴解練習 | 2時間 |

| 金曜 | 総合問題演習 | 2時間 |

| 土曜 | 弱点補強学習 | 3時間 |

| 日曜 | 復習と次週準備 | 2時間 |

ステップ4:総仕上げと試験対策(1ヶ月前〜試験直前)

いよいよ最終段階です。本番と同じ時間配分で模擬試験を解き、試験形式に完全に慣れましょう。

模擬試験で間違えた問題は、あなたの最後の弱点です。なぜ間違えたのかを徹底的に分析し、関連する知識を復習して、同じミスを繰り返さないようにします。

試験直前は新しいことに手を出すのではなく、今まで使ってきた教材の復習に徹し、体調管理にも気を配りましょう。

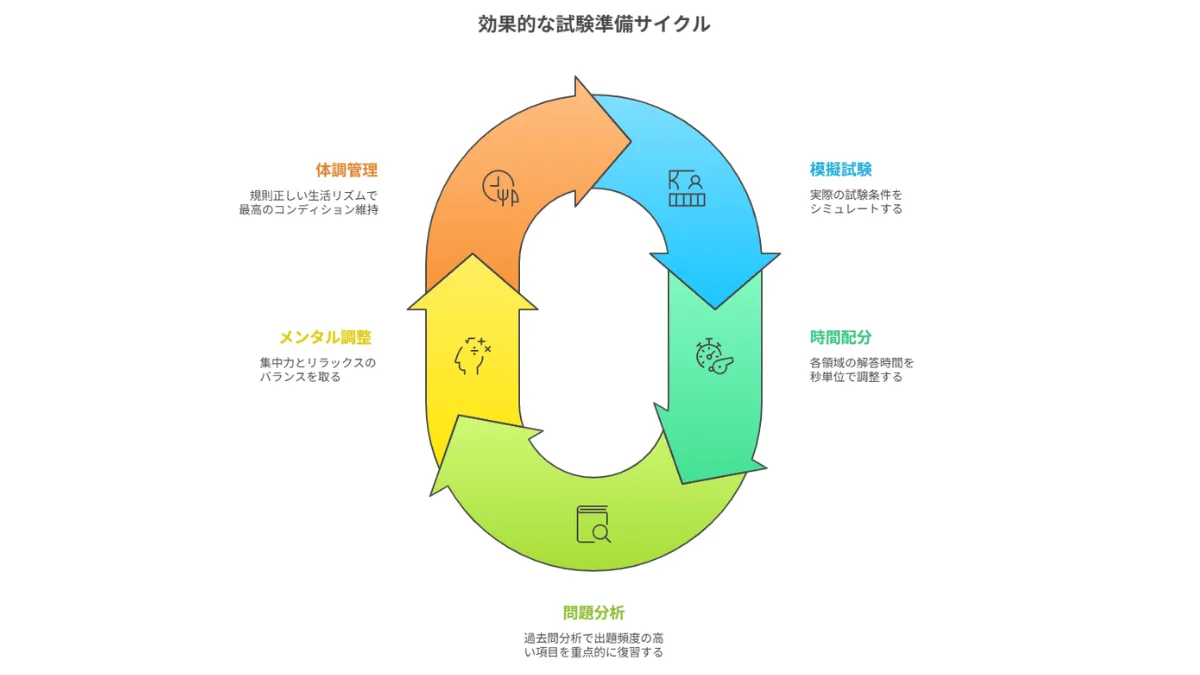

総仕上げの重点項目

しっかり試験を受けれるように、以下の効果的なサイクルで試験準備を行っていくことをおすすめします。

文字・語彙の効率的な学習法

語彙力はすべての基本です。単語帳やアプリを使い、毎日少しずつでも新しい単語に触れる習慣をつけましょう。

ただ単語の意味を覚えるだけでなく、例文の中でその単語がどのように使われるかを確認することが重要です。特に漢字は、部首や成り立ちに注目したり、音読みと訓読みをセットで覚えたりすると効率的です。

文法の実践的習得法

N3の文法は、似ているけれど意味や使い方が少し違う、というものが多く出てきます。

それぞれの文法の接続(動詞の〜形+文法など)を正確に覚え、意味の違いを例文で比較しながら理解しましょう。

一番効果的なのは、学習した文法を使って自分で短い文章を作ってみることです。

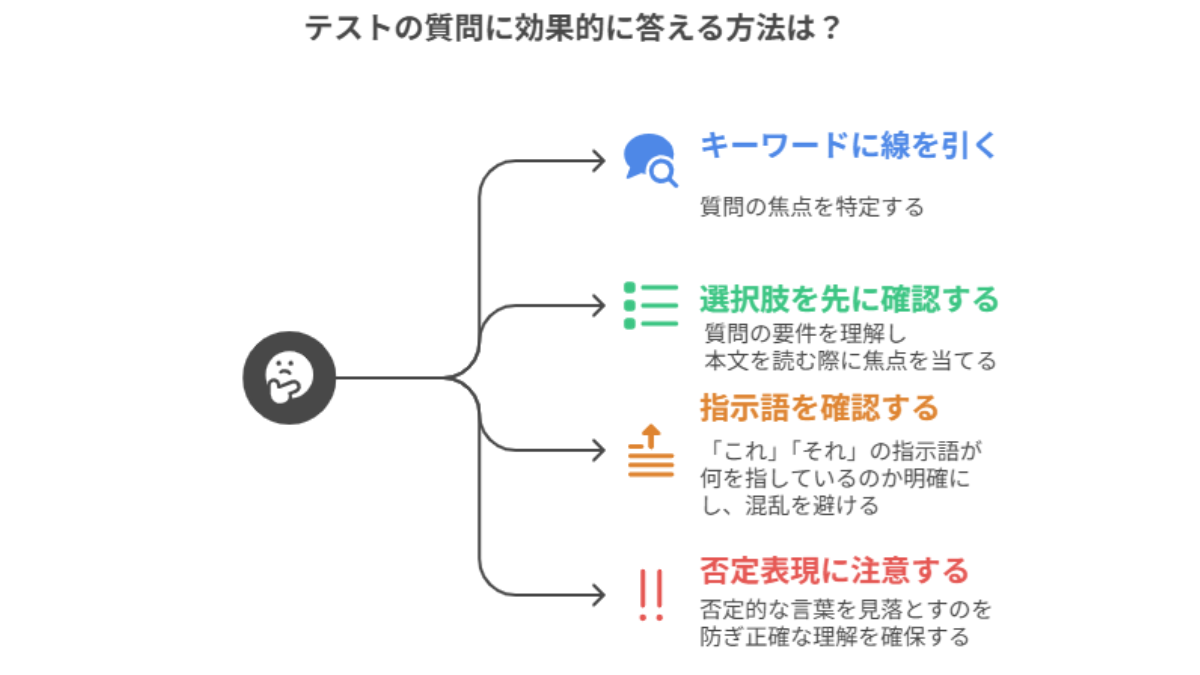

読解力向上の戦略的アプローチ

読解問題には時間制限があります。まずは問題文に先に目を通し、何を探しながら読めばいいのかを把握してから本文を読む練習をしましょう。

「これ・それ・あれ」などの指示語が何を指しているかを常に意識することも、内容を正確に理解する上で非常に重要です。速く読む練習と、時間をかけてじっくり読む練習の両方を行うと効果的です。

聴解力強化の実践的トレーニング

聴解が苦手な人は多いですが、練習すれば必ず伸びます。

最も効果的な練習法の一つが「シャドーイング」です。これは、音声を聞きながら少し遅れて影(シャドー)のように真似して発音するトレーニングで、リスニング力と発音を同時に鍛えられます。

また、問題を解く際は、重要なキーワードや数字をメモする習慣をつけましょう。

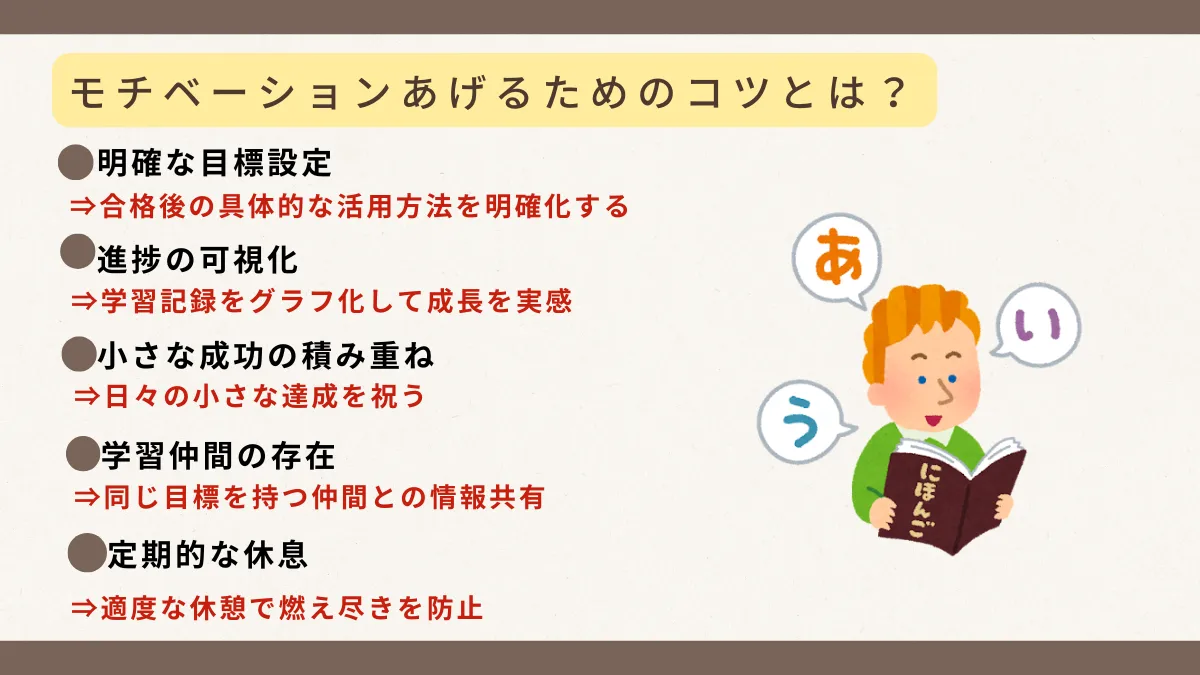

学習継続のモチベーション管理

外国人学習者にとって最も重要なのは、学習の継続です。以下の方法でモチベーションを維持しましょう。

この包括的なロードマップに従って学習を進めることで、外国人でも確実に日本語検定3級合格を達成できます。重要なのは継続的な努力と適切な学習方法の選択です。

5.おすすめの教材とリソース

独学で合格を目指すには、良い教材選びが欠かせません。ここでは定番の教材や便利なリソースを、学習段階とスタイルに応じて詳しくご紹介します。

定番の教科書シリーズ

■『新完全マスター』シリーズ

文法、読解、聴解など、分野ごとに分かれています。内容は少し難しいですが、非常に詳しく、N3合格に必要な力を体系的に学べます。

| 特徴 | 詳細 |

| 網羅性 | 各分野を徹底的に網羅、試験対策として完璧 |

| 難易度 | やや高めだが、確実な実力向上が期待できる |

| おすすめ度 | ★★★★★(中級〜上級者向け) |

| 価格帯 | 各巻1,400円程度 |

| 学習期間 | 1冊あたり2〜3ヶ月 |

| 最適な使用者 | 基礎が固まっている中級者以上 |

■『日本語総まとめ』シリーズ

1日2ページずつ、6〜8週間で完成するように作られています。毎日コツコツ勉強したい人におすすめです。

| 特徴 | 短期集中型の学習設計で継続しやすい |

| 学習期間 | 6〜8週間完結で達成感を得やすい |

| 適用レベル | 初級〜中級者向け |

| メリット | 毎日の学習量が明確で計画的な学習が可能 |

■『TRY!』シリーズ

楽しいイラストや場面設定を通して、文法を自然な形で学べるように工夫されています。

| 特徴 | 視覚的でわかりやすい構成 |

| おすすめポイント | 実用的な場面設定で理解しやすい |

| 適用レベル | 初級者向け |

| 学習効果 | 楽しみながら自然に日本語を身につけられる |

日本語能力試験 公式問題集

実際の試験と同じ形式の問題が収録されています。試験のレベル感や形式を知るために、必ず一度は解いておきましょう。

■各出版社の模擬試験シリーズ

| 出版社 | 特徴 | おすすめポイント |

| アルク | 「日本語能力試験対策N3模試」 | 詳細な解説と豊富な練習問題 |

| 国書刊行会 | 「日本語能力試験完全模試」 | 本番と同レベルの難易度設定 |

| 凡人社 | 「日本語能力試験対策問題集」 | 段階的な学習設計 |

本番さながらの練習を何度も繰り返すことで、時間配分や解答のペースをつかむことができます。

■デジタル学習アプリ

Anki(フラッシュカードアプリ)

- プラットフォーム:iOS、Android、PC対応

- 料金:基本無料(iOS版は有料2,820円)

- 特徴:忘却曲線に基づく科学的復習システム

- おすすめ機能:自動復習スケジュール、カスタマイズ可能なカード

- 活用法:語彙学習に最適、自作カードで効率的暗記

その他の有効なアプリ

- HelloTalk:言語交換アプリ、ネイティブとの会話練習

- Busuu:総合的な日本語学習アプリ

- Memrise:ゲーム感覚で語彙学習

■オンライン学習サイト

NHK NEWS WEB EASY

- 更新頻度:毎日更新

- レベル:初級〜中級

- 特徴:やさしい日本語で書かれたニュース

- 学習効果:時事問題を通じた実用的な日本語習得

- 活用法:毎日の読解練習に最適、音声付きでリスニング練習も可能

オンライン辞書(jisho.org等)

- 機能:即座の単語検索、例文表示

- 特徴:漢字の書き順、部首情報も充実

- 活用法:学習中の疑問を即座に解決

日本のメディアコンテンツ

楽しみながら生きた日本語に触れる絶好の機会です。まずは日本語字幕付きで見て、慣れてきたら字幕なしに挑戦してみましょう。

■おすすめドラマ・アニメ

| ジャンル | 作品例 | 学習効果 |

| ビジネスドラマ | 半沢直樹、下町ロケット | 敬語・ビジネス日本語の実践的学習 |

| 日常系ドラマ | 逃げるは恥だが役に立つ、コウノドリ | 自然な日常会話の習得 |

| アニメ | 君の名は、となりのトトロ | 美しい日本語表現の学習 |

| バラエティ | 笑点、クイズ番組 | 日本の文化・言葉遊びの理解 |

■YouTube学習チャンネル

- 日本語の森:文法解説が充実

- 三本塾:分かりやすい日本語解説

- Onomappu:日常会話フレーズ

■コミュニティ・交流リソース

地域の国際交流センター

日本語教室や、日本人と交流するイベントが開催されている場合があります。実際の対面交流は、テキストでは学べない生きた日本語を学ぶ絶好の機会です。

言語交換パートナー

オンラインやアプリで、日本語を教えたい日本人とあなたの母語を学びたい日本人を見つけ、お互いに教え合うのも素晴らしい方法です。

- HelloTalk:世界最大級の言語交換アプリ

- Tandem:厳格な審査で安全性の高い環境

- iTalki:プロ講師によるオンラインレッスン

- Preply:1対1の個人指導サービス

適切な教材選択と継続的な学習により、日本語検定3級合格は確実に達成できます。自分の学習スタイルと目標に最も適した組み合わせを見つけることが成功への鍵です。

6.試験当日の実践的攻略テクニックと注意点

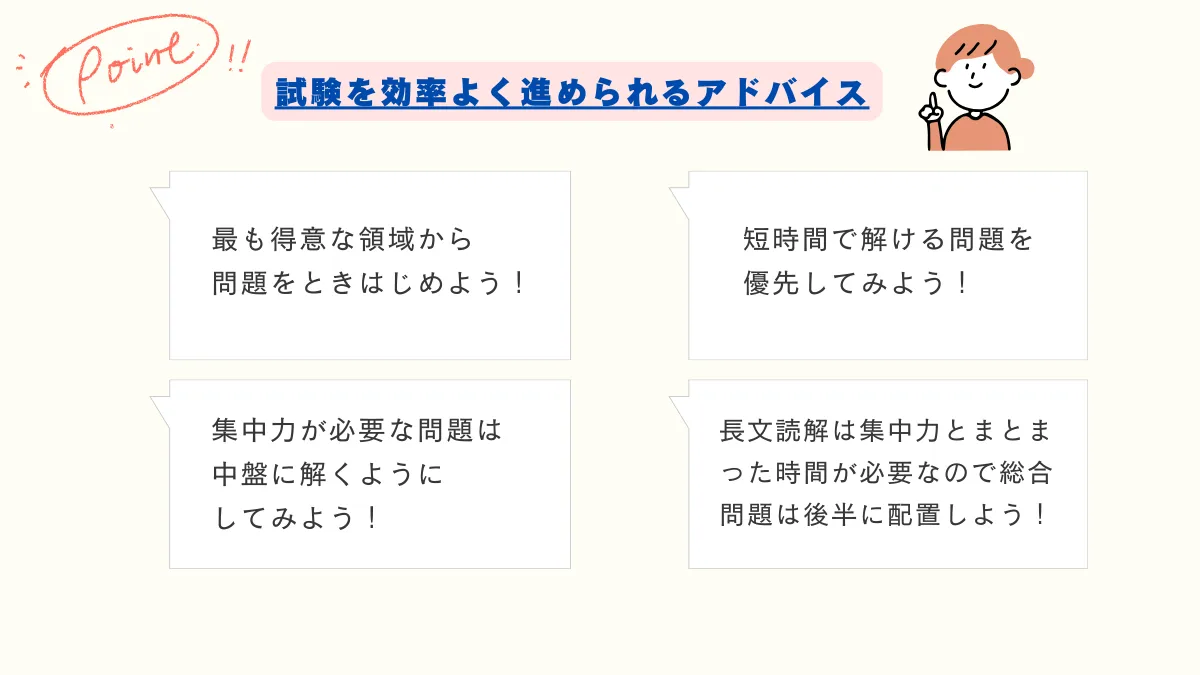

60分の効率的時間配分と解答順序

日本語検定3級の試験時間60分を最大限に活用するための戦略的時間配分をご紹介します。

領域別の推奨時間配分(具体的な分数)

| 領域 | 推奨時間 | 問題数目安 | 1問あたり時間 |

| 漢字領域 | 10分 | 15-20問 | 30-40秒 |

| 表記領域 | 8分 | 10-15問 | 30-50秒 |

| 敬語領域 | 8分 | 10-15問 | 30-50秒 |

| 語彙・言葉の意味 | 12分 | 15-20問 | 35-50秒 |

| 文法領域 | 8分 | 10-15問 | 30-50秒 |

| 総合問題 | 15分 | 5-10問 | 1.5-3分 |

| 見直し時間 | 7分 | 全問 | – |

得意領域から解く戦略の効果

試験開始時の緊張感を和らげ、リズムを作るために以下のことを推奨します。

ケアレスミス防止の実践的チェックポイント

合格ライン近辺の受験者にとって、ケアレスミスが合否を分ける決定的要因となることがあります。以下のポイントを徹底しましょう。

マークシート記入での注意点

| チェック項目 | 具体的な方法 | 実施タイミング |

| 問題番号確認 | 5問ごとに問題番号とマーク欄を照合 | 各領域終了時 |

| マークの濃さ | HBまたはBの鉛筆で完全に塗りつぶす | 記入の都度 |

| 消しゴム使用 | 不完全な消去は誤答の原因、完全に消去 | 訂正の都度 |

問題文の進め方

試験には時間制限があるため、上記の4つを意識しながら効率よく進めていきましょう。

試験当日の持ち物と心構え

必須持参物リストと推奨アイテム

| 必須アイテム | 詳細 | 注意点 |

| 受験票 | 忘れると受験不可 | 前日に必ず確認、コピーも用意 |

| 身分証明書 | 運転免許証、パスポート、学生証など | 有効期限内で写真付き |

| 筆記用具 | HBまたはBの鉛筆3本以上 | シャープペンシル不可 |

| 消しゴム | 2個以上用意 | よく消える良質なもの |

| 時計 | アナログ推奨 | スマートフォン・計算機能付き不可 |

あると便利な推奨アイテム

- 膝掛け・ひざ掛け:会場の温度調節用(特に冬季)

- 目薬:長時間の読解問題で目の疲労軽減

- のど飴・チョコレート:休憩時間の糖分補給とリフレッシュ

- ハンカチ・ティッシュ:体調管理用

- お守り・写真:メンタル面でのサポートアイテム

会場到着時間と事前準備のポイント

到達時間の目安

- 理想の到着時間:試験開始30分前

- 最低到着時間:試験開始15分前

- 会場確認:事前に最寄り駅からのルートを確認

会場での準備手順

- 受付・座席確認(到着後5分)

- 受験票と座席番号の照合

- 座席の環境確認(採光、空調など)

- トイレ・体調管理(10分前)

- 試験開始前に必ず済ませる

- 手洗い・うがいで体調管理

- 最終確認(5分前)

- 携帯電話の電源OFF・機内モード

- 筆記用具の最終点検

緊張を和らげるメンタル対策

これらの準備と心構えで臨めば、実力を十分に発揮できるはずです。今までの学習成果を信じて、自信を持って試験に臨みましょう。

合格という目標に向かって、最後まで諦めずに取り組むことが何より重要です。

7.継続的な学習で日本語検定3級合格を確実に掴もう

日本語検定3級は、適切な対策により確実に合格可能な資格です。6領域をバランスよく学習し、段階的なロードマップに従って継続的に取り組むことが成功の鍵となります。

特に外国人にとっては、日本でのキャリア形成における重要な武器となるでしょう。

本記事で紹介した学習法と教材を活用し、試験当日のテクニックを実践すれば、必ず合格を掴めるはずです。あなたの日本語力向上と目標達成を心から応援しています。

日本語検定の特徴から、級レベルごとの難易度、職種・業種別の推奨レベル、企業での活用方法まで、外国人を教育するために知っておくべき情報をもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事もおすすめです。