製造業の深刻な人手不足を解決する切り札として、外国人労働者雇用が注目されています。

現在55.2万人の外国人が製造業で活躍し、全産業の26.6%を占める重要な戦力となっています。しかし「どの在留資格を選べばよいか」「法的リスクが心配」という声も多く聞かれます。

本記事では、4つの在留資格から採用成功の5ステップまで、2025年最新の制度変更も含めて実践的に解説します。

- 製造業で雇用可能な4つの在留資格の特徴と適用条件

- 外国人雇用の具体的な5ステップと法的リスク回避方法

- 2025年制度変更への対応策と活用できる助成金制度

1.製造業における外国人労働者の現状と重要性

製造業の人手不足が深刻化している3つの背景

日本の製造業が直面する人手不足は、一時的な現象ではなく構造的な問題となっています。

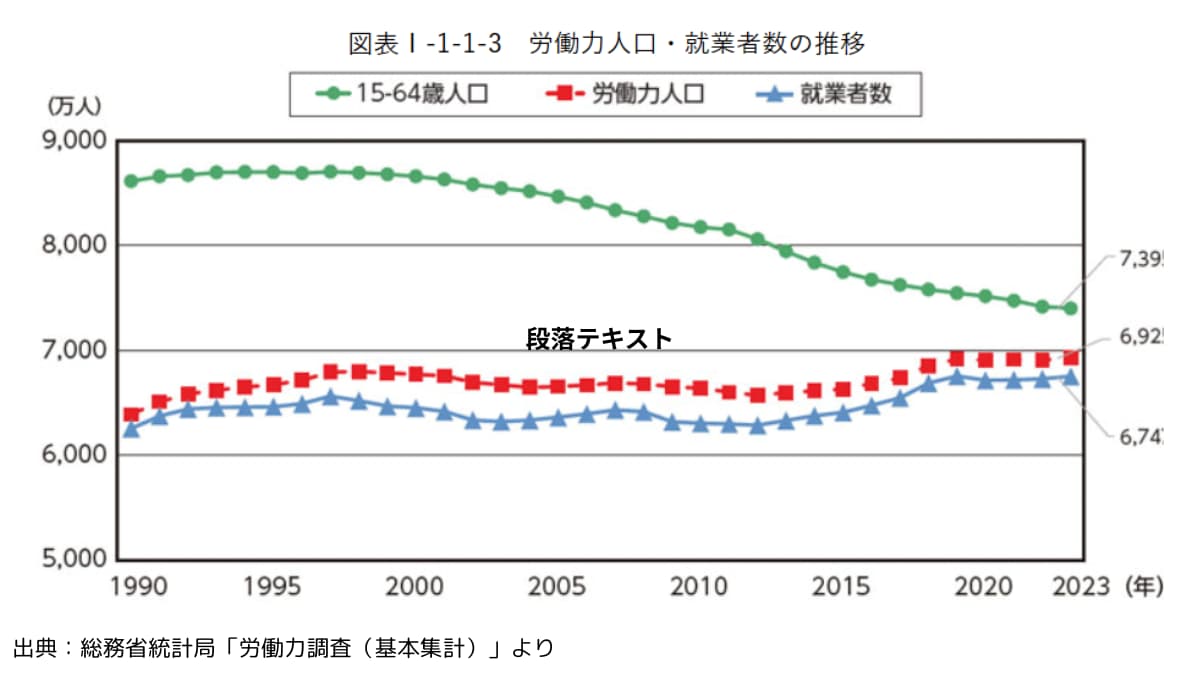

1. 少子高齢化による労働人口減少の加速

日本の生産年齢人口(15-64歳)は1995年をピークに減少し続けており、2023年現在で約7,400万人まで減少しています。

特に製造業では、団塊世代の大量退職により、技術者・熟練工の不足が深刻化。厚生労働省の調査によると、製造業の有効求人倍率は1.8倍を超えており、求人に対して応募者が大幅に不足している状況が続いています。

2. 若者の製造業離れと技術継承問題

若年層の製造業就職率は年々低下しており、2023年の新卒者における製造業選択率は約15%にとどまっています。IT・サービス業への関心が高まる中、「3K(きつい・汚い・危険)」のイメージが払拭されず、若手人材の確保が困難に。

この結果、技術継承が滞り、企業の競争力低下が懸念されています。

3. コロナ後の需要回復による急激な人材需要増

2023年以降、コロナ禍で停滞していた製造業の受注が急回復し、人材需要が急激に増加しました。

特に自動車・電子部品・食品製造業では、フル稼働に必要な人員が確保できず、生産計画の見直しを余儀なくされる企業が続出しています。

外国人労働者55.2万人が支える製造業の実態

2008年から2023年で約3倍増加の背景分析

製造業の外国人労働者数は、2008年の19.3万人から2023年の55.2万人へと15年間で約3倍に増加。

この急激な増加の背景には、2019年の特定技能制度創設、技能実習制度の拡充、そして企業の積極的な受け入れ姿勢の変化があります。

製造業が全産業で最も外国人雇用が多い理由 (全産業トップの26.6%を占める)

- 技能の可視化・標準化が容易

⇒製造工程は手順が明確で、言語の壁を超えて技能習得が可能になるため - 段階的スキルアップ制度の確立

⇒技能実習から特定技能への移行ルートが整備されているため - 地方立地企業の積極採用

⇒都市部に比べて日本人の確保が困難な地方工場での需要が大きいため

あしぎん総合研究所の調査によると、外国人労働者を雇用した企業の95.6%が「満足」と回答。この高い満足度の要因は、高い労働意欲、真面目な勤務態度、職場活性化効果にあります。

2025年以降の外国人雇用トレンドと制度変更

技能実習制度廃止と「育成就労」制度への移行

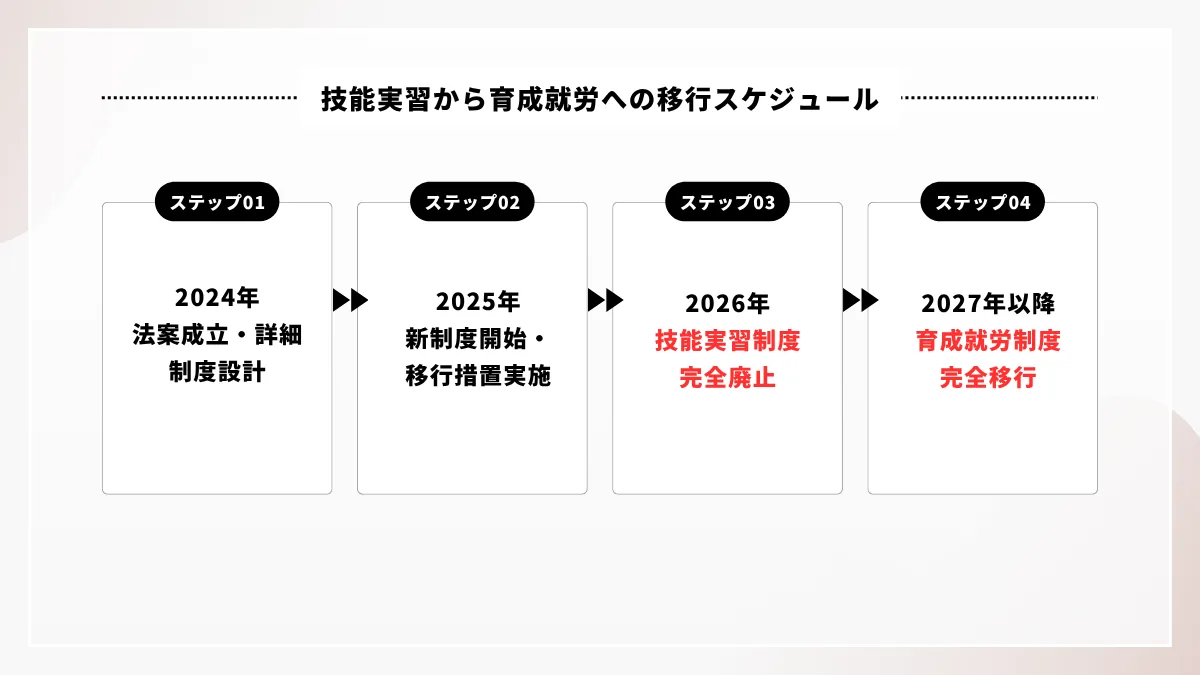

2024年に閣議決定された制度改正により、技能実習制度は段階的に廃止され、「育成就労」制度に移行。新制度では転職制限の緩和や受け入れ企業の要件見直しが予定されており、より柔軟な人材活用が可能になります。

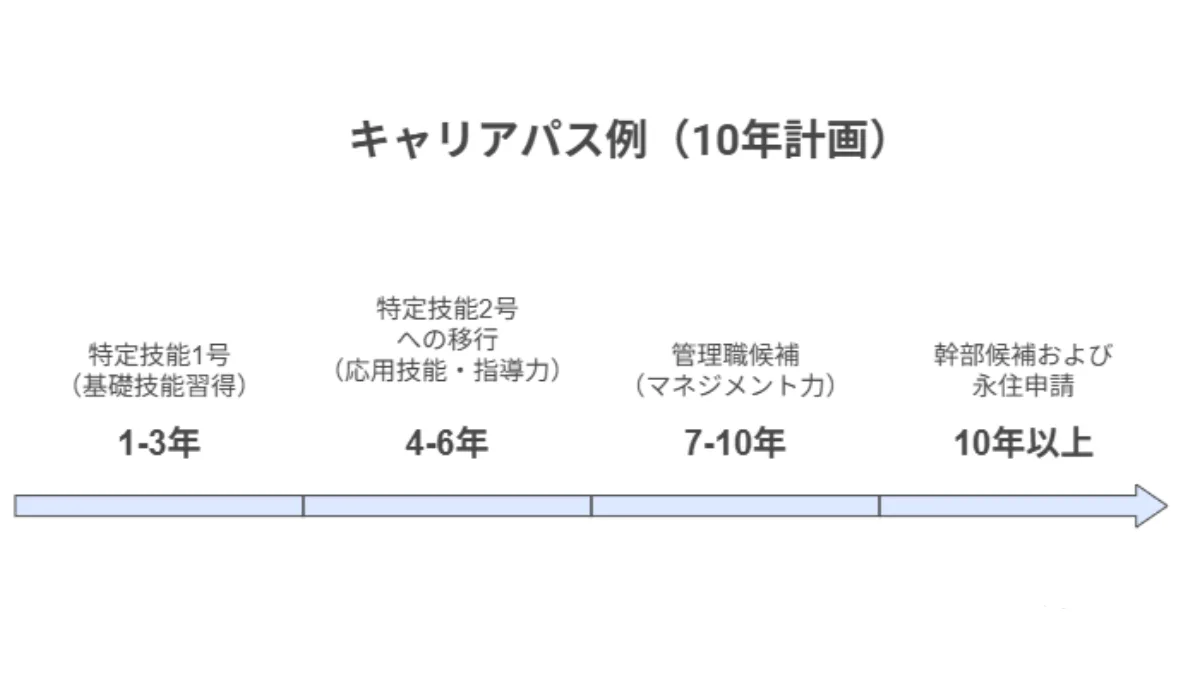

現在11分野に限定されている特定技能2号が、製造業分野にも拡大される予定です。2号取得者は家族帯同が可能となり、事実上の永住が可能になるため、企業にとって長期的な人材確保戦略の要となります。

経済産業省の試算によると、2030年までに製造業の外国人労働者数は約80万人に達すると予測。この増加に対応するため、企業は早期の受け入れ体制整備が競争優位につながると考えられます。

2.製造業で雇用可能な4つの在留資格を完全解説

製造業で外国人を雇用する際、業務内容に応じて適切な在留資格を選択することが成功の鍵となります。

間違った選択は不法就労助長罪のリスクを招くため、各資格の特徴を正確に理解することが重要です。

製造業で利用可能な4つの在留資格比較表

| 在留資格 | 単純作業の可否 | 就労期間 | 主な対象業務 |

| 技術・人文知識・国際業務 | できない | 制限なし | ホワイトカラー業務 |

| 特定活動46号(N1特活) | 一部可能 | 制限なし | 高度日本語業務 |

| 特定技能 | 可能 | 最長5年※ | 製造現場業務 |

| 技能実習 | 可能 | 3-5年 | 技能習得業務 |

※特定技能1号から2号への移行により無期限就労が可能

技術・人文知識・国際業務ビザ|ホワイトカラー業務の中核

取得条件と学歴要件の詳細

技術・人文知識・国際業務ビザは、高度な専門知識を活用した業務に従事する外国人のためのビザです。取得には以下の学歴要件を満たす必要があります。

- 日本または海外の大学・大学院の卒業・修了

- 日本の専門学校卒業(専門士・高度専門士の学位が必要)

- 短期大学卒業(一部条件下で可能)

- 10年以上の実務経験(学歴要件の代替)

技術分野

技術分野では、大学等で学んだ理工系の専門知識を活かした業務が対象となっています。

技術分野

- 品質管理・検査業務: 製品の品質基準設定、検査工程の設計・改善

- 生産管理: 生産計画立案、工程管理、在庫管理システムの運用

- 研究開発: 新材料・新技術の研究、製品改良・開発業務

- 設計業務: CADを使用した製品設計、工程設計、治具設計

人文知識分野

人文知識分野では、経済学・経営学等の知識を活用した事務系業務が中心となっています。

人文知識分野

- 営業業務: 国内外の販路開拓、顧客対応、契約交渉

- 広報・宣伝: 製品PRの企画・実施、マーケティング活動

- 経理: 財務諸表作成、原価計算、予算管理

- 総務・人事: 労務管理、採用活動、社内制度整備

国際業務分野

外国人の語学力を活かした業務が中心となっています。

国際業務分野

- 通訳業務: 海外取引先との商談通訳、技術指導時の通訳

- 翻訳業務: 技術仕様書、契約書、マニュアルの翻訳

- 国際営業: 海外市場開拓、輸出入業務

2024年制度改正による専門学校卒業生の優遇措置

2024年の制度改正により、専門学校卒業生の就労要件が大幅に緩和。

従来は専攻分野と業務内容の厳格な関連性が求められていましたが、大学卒業者と同様の柔軟な判断が適用されるようになり、より幅広い業務での活用が可能になっています。

特定技能ビザ|製造現場で即戦力となる人材確保

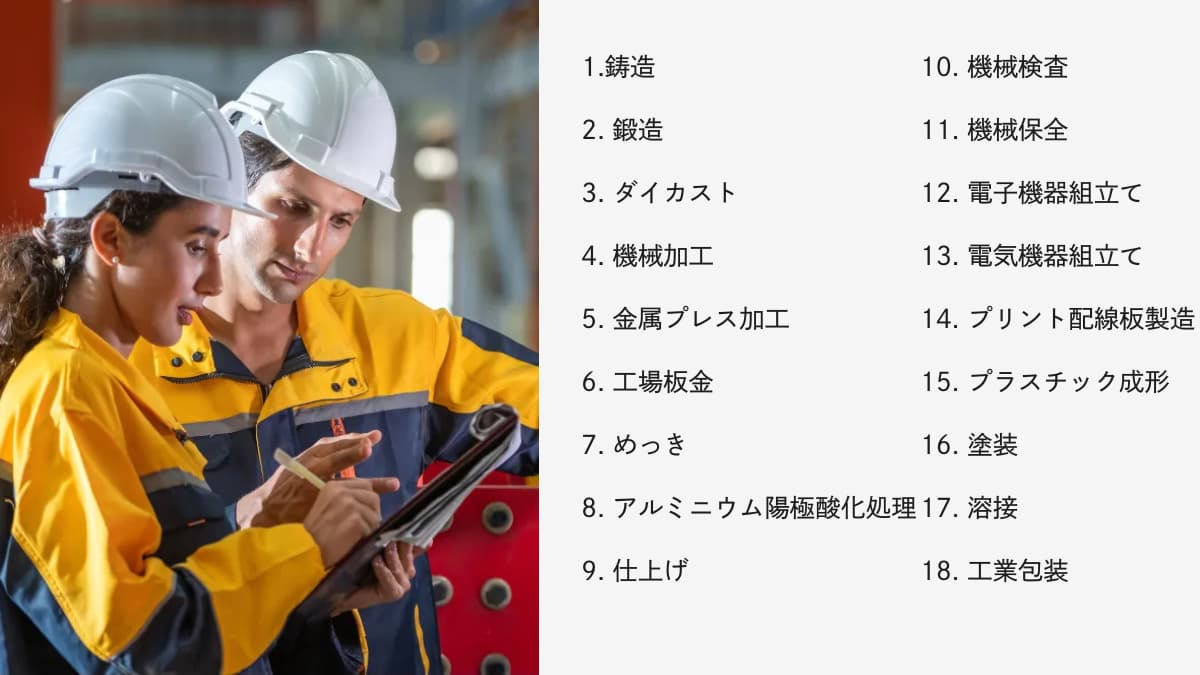

工業製品製造業分野の対象業種(18業種)

特定技能「工業製品製造業」分野では、以下の18業種での就労が認められています。

特定技能1号から2号への昇格要件とメリット

特定技能2号への昇格により、以下のメリットが得られます。

特定技能1号から2号への昇格メリット

- 在留期間の制限撤廃: 無期限での就労が可能

- 家族帯同の許可: 配偶者・子どもの呼び寄せが可能

- 転職の自由度向上: 同一分野内での転職制約が緩和

※昇格要件は、特定技能1号での3年以上の就労経験と、より高度な技能評価試験の合格が必要です。

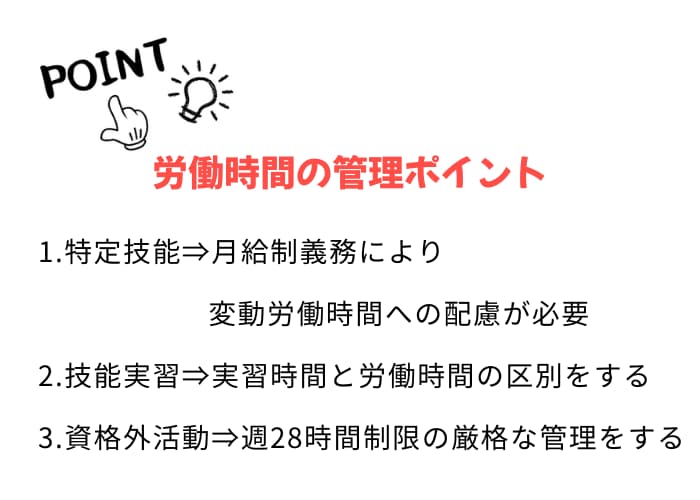

月給制義務化など最新の上乗せ基準

2025年5月の制度改正により、特定技能外国人に対して月給制の採用が義務化。

これにより季節変動による収入不安定の解消、有給休暇取得の促進、労働者の生活安定性向上が図られ、より安定した雇用関係の構築が期待されています。

技能実習2号または3号を修了した外国人は、試験を受けることなく特定技能1号に移行可能です。

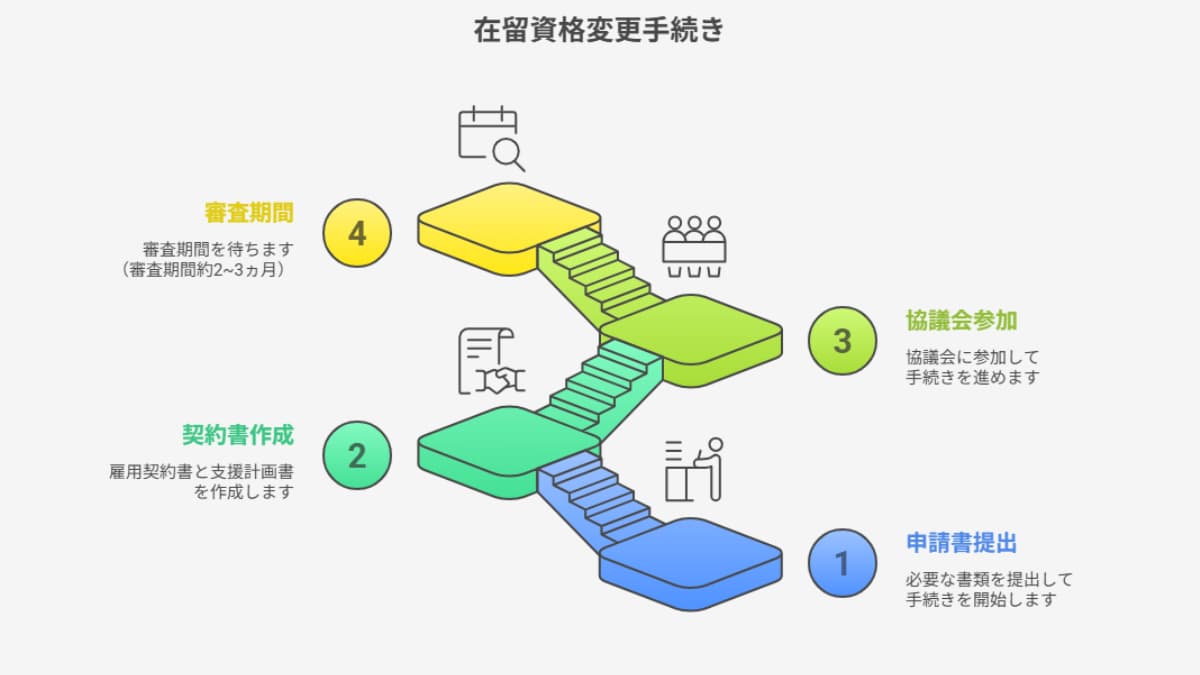

移行手続き(在留資格変更手続き)は以下の通りです。

特定活動46号(N1特活)ビザ|高度日本語人材の活用

日本語能力試験N1レベル要件の詳細

特定活動46号は、日本語能力試験N1合格者または同等の日本語能力を有する外国人が対象。

N1レベルとは、幅広い場面で使われる日本語を理解でき、論理的にやや複雑な文章の構成を理解でき、話し手の意図を推測して理解できるレベルです。

N1特活の特徴は、従来の就労ビザでは制限されていた「単純作業」も一定条件下で実施できること。ただし、以下の条件を満たす必要があります。

- 日本語でのコミュニケーションが必要な業務であること

- 大学等で修得した知識・技能を活用する業務であること

- 黙々と一人で行う作業ではないこと

また2024年の制度改正により、対象者が専門学校・短大卒業生への適用が拡大されました。

- 専門学校卒業生: 高度専門士の学位が必要

- 短大卒業生: 学士の学位取得が条件

- 従来の4年制大学・大学院卒業者: 引き続き対象

技能実習ビザ|育成就労制度移行への準備

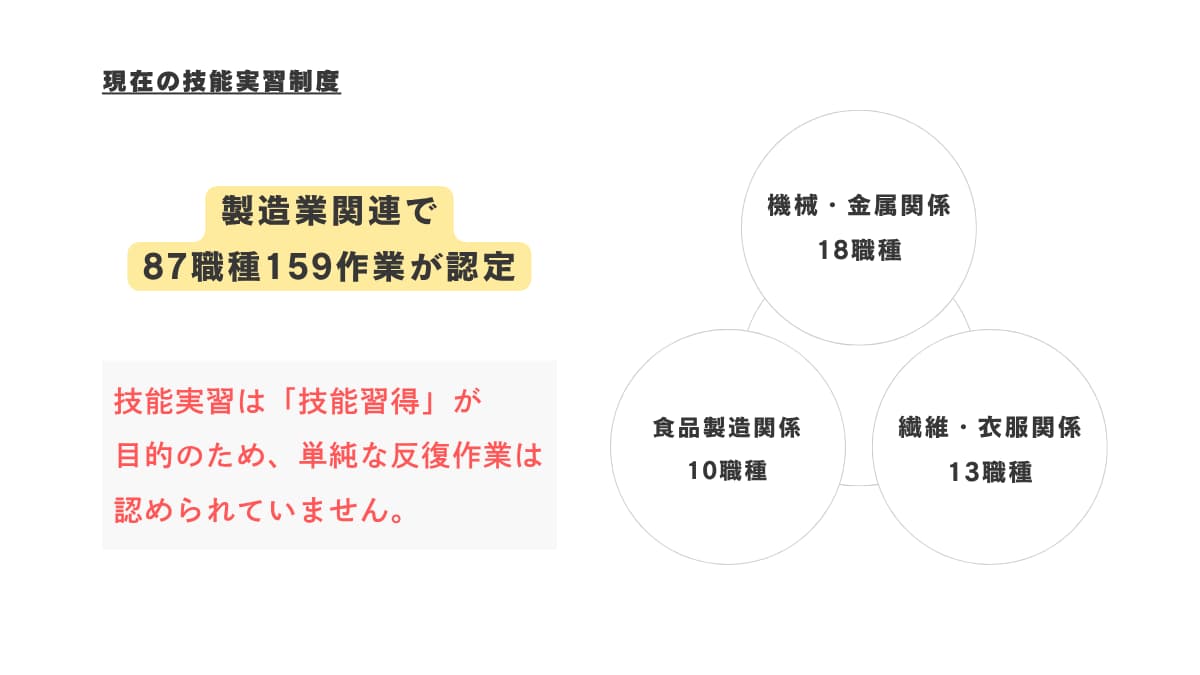

87職種159作業の対象範囲と制限事項

- 現在の技能実習制度では、製造業関連で87職種159作業が認定。主要な職種には機械・金属関係18職種(機械加工、金属プレス加工、鉄工等)、食品製造関係10職種(食肉処理、食品製造等)、繊維・衣服関係13職種(織布運転、婦人子供服製造等)があります。

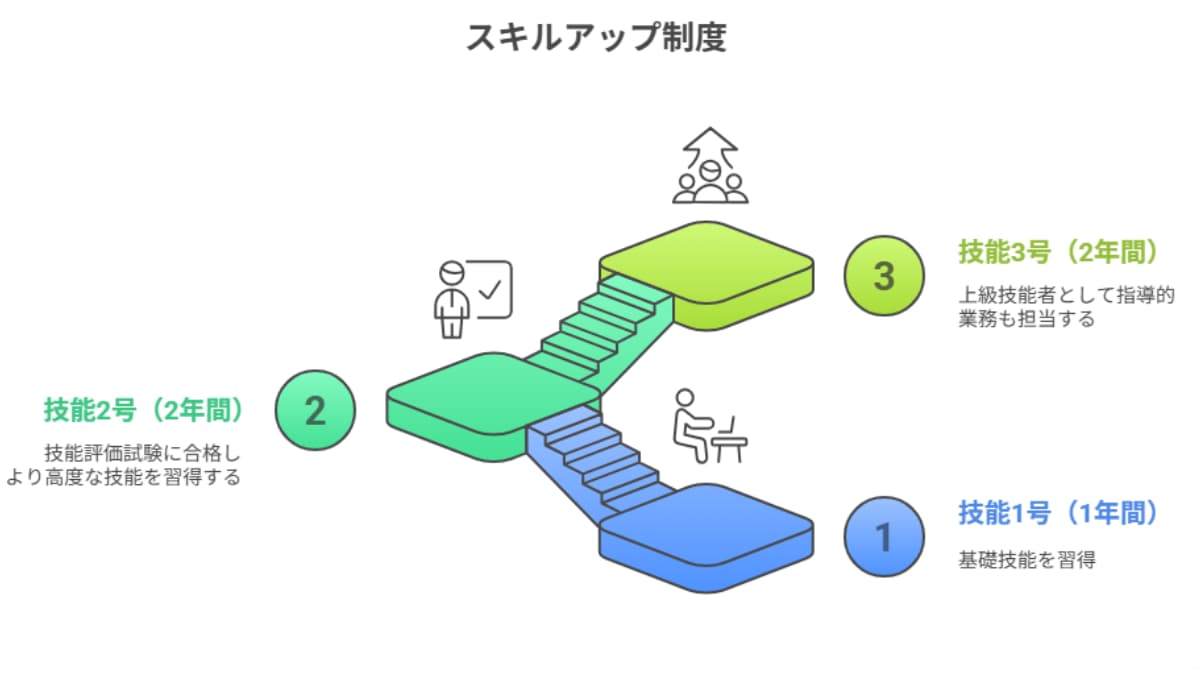

1号・2号・3号の段階的スキルアップ制度

技能実習は3段階の制度設計で成り立っています。

技能実習制度は2024年に廃止が決定しており、「育成就労」制度に移行されることになっています。既存の技能実習生は新制度への移行措置が適用され、企業は早期の対応準備が必要です。

特定技能の工業製造業についてもっと詳しく解説している記事は、こちらの記事になります。

3.製造業で外国人を雇用する5つの具体的ステップ

外国人労働者の雇用は、適切な手順を踏むことで確実に成功できます。以下の5ステップに従って進めることで、法的リスクを回避しながら優秀な人材を確保できます。

ステップ1|雇用計画策定と在留資格選定

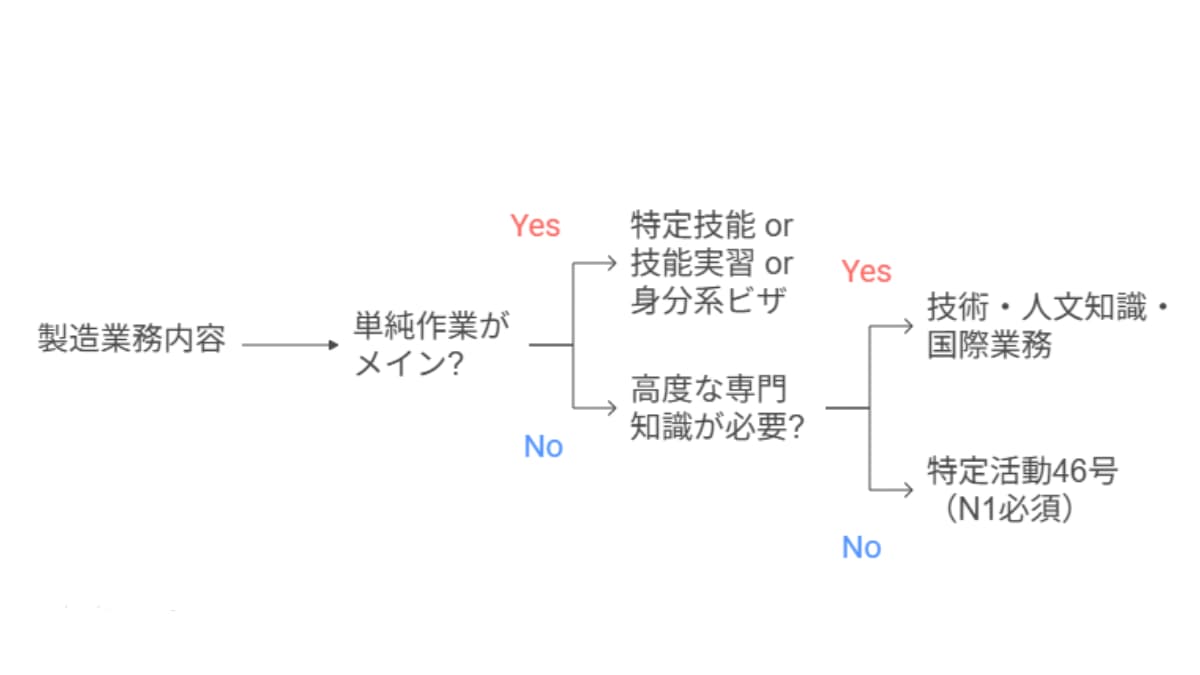

業務内容の明確化と在留資格の適合性判断

まず、外国人に任せたい業務内容を具体的に定義します。

この段階での判断ミスが後の不法就労リスクにつながるため、慎重な検討が必要です。

業務内容別の在留資格選定フローチャート

雇用人数・期間・予算の設定方法

- 雇用人数: 現在の欠員数+将来3年間の退職予測

- 雇用期間: 在留資格の更新可能期間を考慮

- 予算設定: 採用費用+研修費用+支援費用+行政書士費用

予算の目安(1名あたり)

- 採用費用:20-50万円

- 研修費用:10-30万円

- 年間支援費用:36-60万円

- 行政書士費用:10-20万円

リスク評価と対応策の事前準備

| リスク項目 | 対応策 |

| 在留資格申請の不許可 | 行政書士との事前相談、書類の入念な準備 |

| 早期離職 | 受け入れ体制の充実、定期面談の実施 |

| 言語の壁 | 多言語マニュアル作成、通訳体制整備 |

| 法的コンプライアンス違反 | 定期的な法務研修、専門家との顧問契約 |

ステップ2|効果的な募集・選考プロセス設計

外国人向け求人媒体の選択基準

外国人採用には効果的な媒体選択が成功の鍵となります。主な媒体を使って積極的に効果的な募集をかけていきましょう。

- 外国人専門求人サイト: 応募者の質が高く、在留資格が明確

- 日本語学校との連携: 卒業予定者の早期確保が可能

- 人材紹介会社: 事前スクリーニング済みで安心

- 技能実習機関: 実習修了者の特定技能移行に最適

面接での確認必須項目(在留資格・日本語能力等)

面接時には以下の項目を必ず確認し、記録に残します。

文化的配慮を考慮した選考方法

多様な背景を持つ外国人に配慮した選考を行うことも大切です。

- 宗教的配慮

⇒祷時間・食事制限の確認をする - 面接時間

⇒十分な時間を確保し、理解度を確認する

ステップ3|在留資格申請手続きの完全攻略

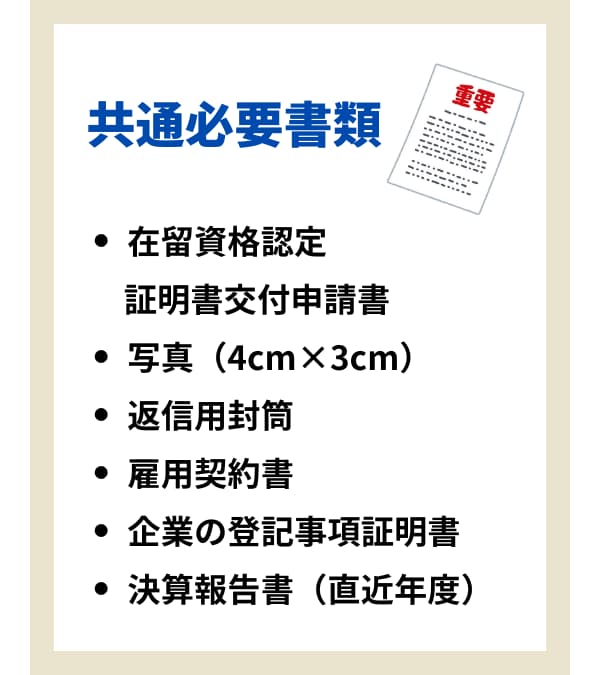

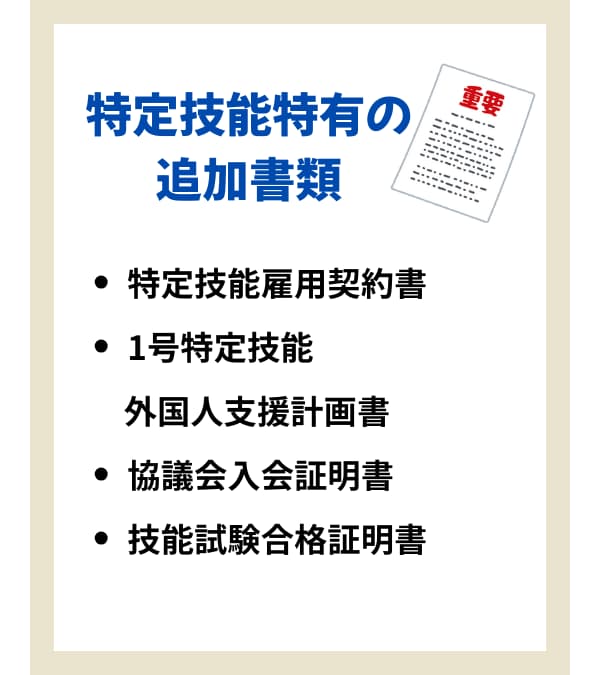

必要書類の準備と申請タイミング

在留資格申請は書類の準備が成功のカギとなります。在留資格別の必要書類を整理します。

審査期間の目安と注意点

申請から許可まで標準的な審査期間は以下のとおりです。

- 在留資格認定証明書: 1-3ヶ月

- 在留資格変更許可: 2週間-1ヶ月

- 在留期間更新許可: 2週間-1ヶ月

審査短縮のポイント

- 書類の不備・不足をゼロにする

- 申請理由書で事業の必要性を明確に説明する

- 過去の実績・財務状況を詳細に記載する

行政書士活用のメリットとコスト

行政書士にお願いする場合のメリットとコストは以下の通りです。

行政書士活用のメリット

- 申請書類の適切な作成とチェックをしてもらえる

- 不許可リスクを大幅に削減できる

- 手続き時間を短縮できる

- 法改正対応のサポートをしてもらえる

費用の目安

- 在留資格認定証明書:10-15万円

- 在留資格変更:8-12万円

- 在留期間更新:5-8万円

ステップ4|受入れ体制整備の重要ポイント

効果的な多言語マニュアル作成するときのポイント

- 安全作業手順書は誰でも見て分かるような図解を使う

- 社内ルールと規則、緊急時対応マニュアルも作成しておく

翻訳時の注意点

- 専門用語は統一した言葉で翻訳をすること

- 図や表、写真などを多く使用し、目で見て理解できるように促すこと

- 定期的に内容を更新しながら、バージョン管理していくこと

- 母国語を話すことができる人による最終チェックを行うこと

住居確保・生活支援の具体的方法

外国人労働者の定着には生活基盤の安定が重要となります。

外国人労働者が生活の中で困っていること

・日本の習慣や生活ルールなど

参照元:外国人採用の窓口「特定技能外国人・技能実習生が日本での生活で困ること│必要なサポートとは?」

・住居に関すること

・スマートフォンやネット回線の契約

・クレジットカードの契約

・ライフラインに関すること

・公的手続きに関すること

ほとんどが生活のことで困っていることがわかります。住居の確保や生活するための支援をしっかりサポートしてあげることが大切です。例えば住居に関してできることは、

- 社員寮の提供: 初期費用を抑制

- 社宅制度の活用: 家族帯同の場合に有効

- 不動産会社との連携: 外国人受け入れ可能物件の確保

- 保証人代行サービス: 入居審査のハードルを軽減

という選択肢があります。生活支援に関しても例えば、

- 銀行口座開設のサポート

- クレジットカードや携帯電話契約の同行

- 市役所で手続きの支援

- 医療機関を紹介したり、医療機関までの道のりを教える

などがあります。

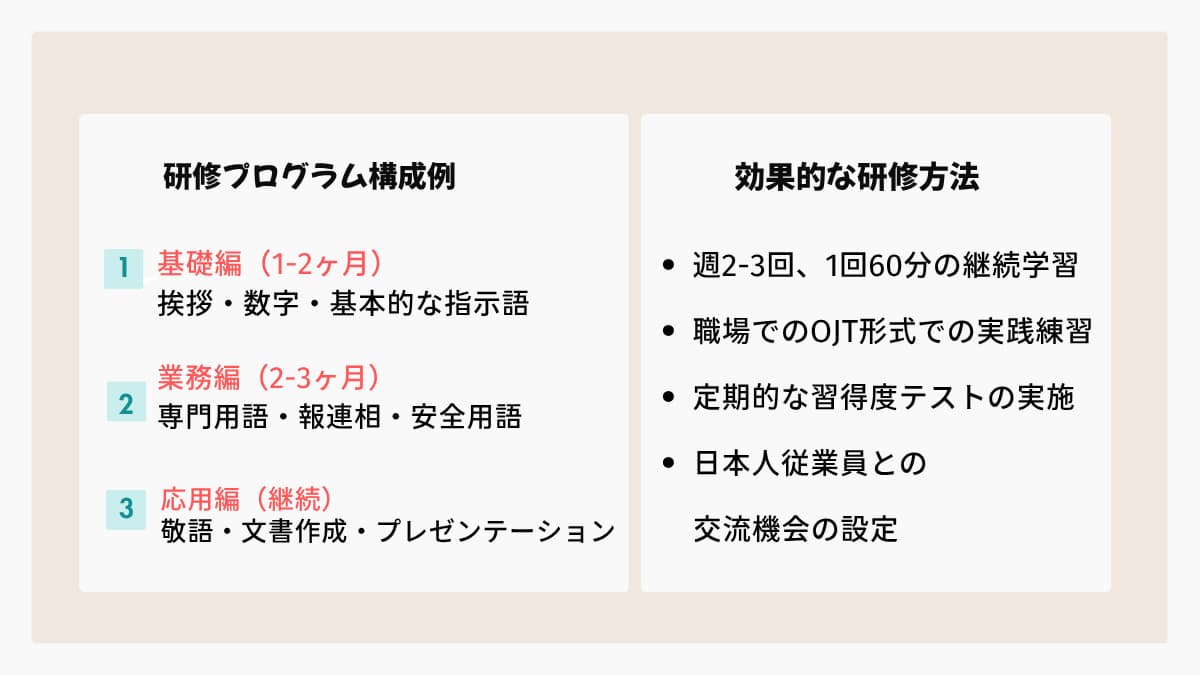

日本語研修プログラムの効果的設計

業務効率と職場コミュニケーション向上のため、体系的な日本語研修を実施していきましょう。

ステップ5|継続的労務管理と定着支援戦略

外国人雇用状況届出など法定手続きの徹底

外国人雇用には以下の法定手続きが必要になります。

■必要な届出・手続き

- 外国人雇用状況届出

⇒雇入れ・離職の翌月10日まで - 労働保険・社会保険加入

⇒雇用開始日から - 在留カード確認

⇒雇用時・更新時の都度 - 就労資格証明書

⇒転職時の在留資格確認

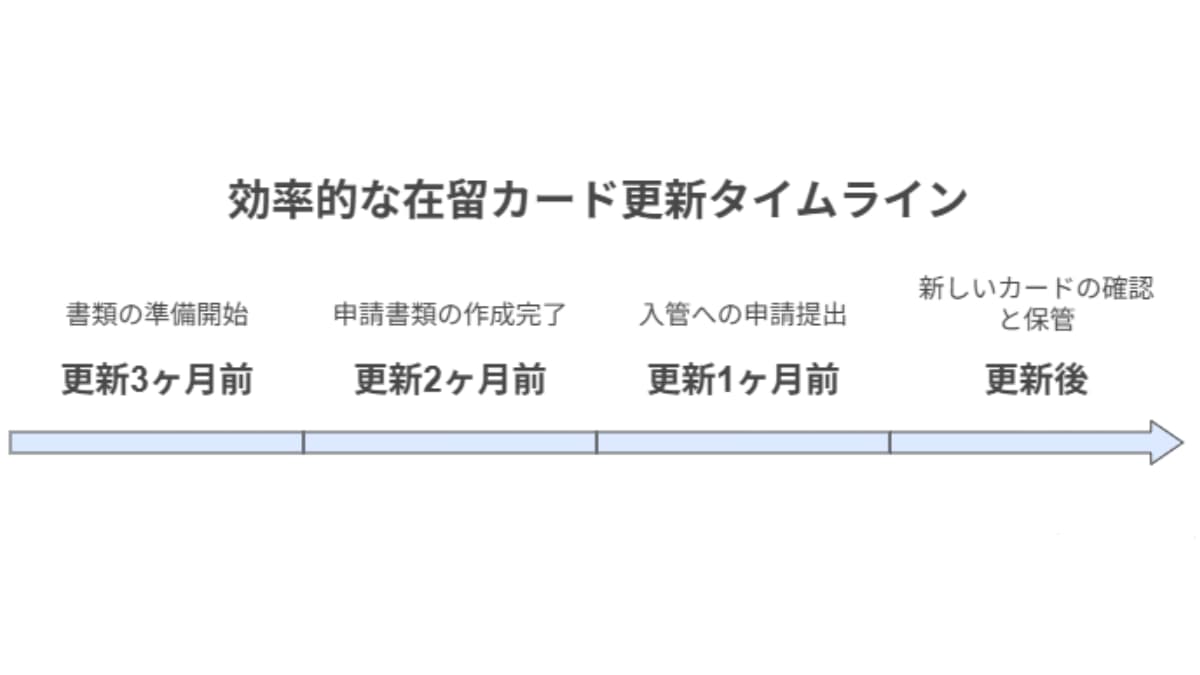

在留期間更新手続きサポートの仕組み

在留期間更新は継続雇用のために重要です。絶対忘れないようにしましょう。

長期定着を実現する職場環境づくり

外国人労働者の定着率向上のための環境整備も重要です。

定着支援策

- 定期面談制度

⇒ 月1回の個別面談で悩み相談の機会を作る - キャリア開発

⇒ 技能向上と昇進機会の提供を行う - 文化交流イベント

⇒日本人従業員との交流を促進する - 相談窓口設置

⇒生活や仕事の困りごとなどにすぐに対応できるようにする

特定技能「飲食料品製造業」の概要・採用方法・実務手順など詳しく解説している記事は、こちらの記事になります。

4.製造業外国人雇用4つのメリットと注意点

外国人労働者の雇用は、適切に実施すれば企業に大きなメリットをもたらします。一方で、準備不足や理解不足は思わぬリスクを招く可能性があります。

ここでは、データに基づいたメリットと注意すべきポイントを詳しく解説します。

人手不足解消と安定した人材確保の実現

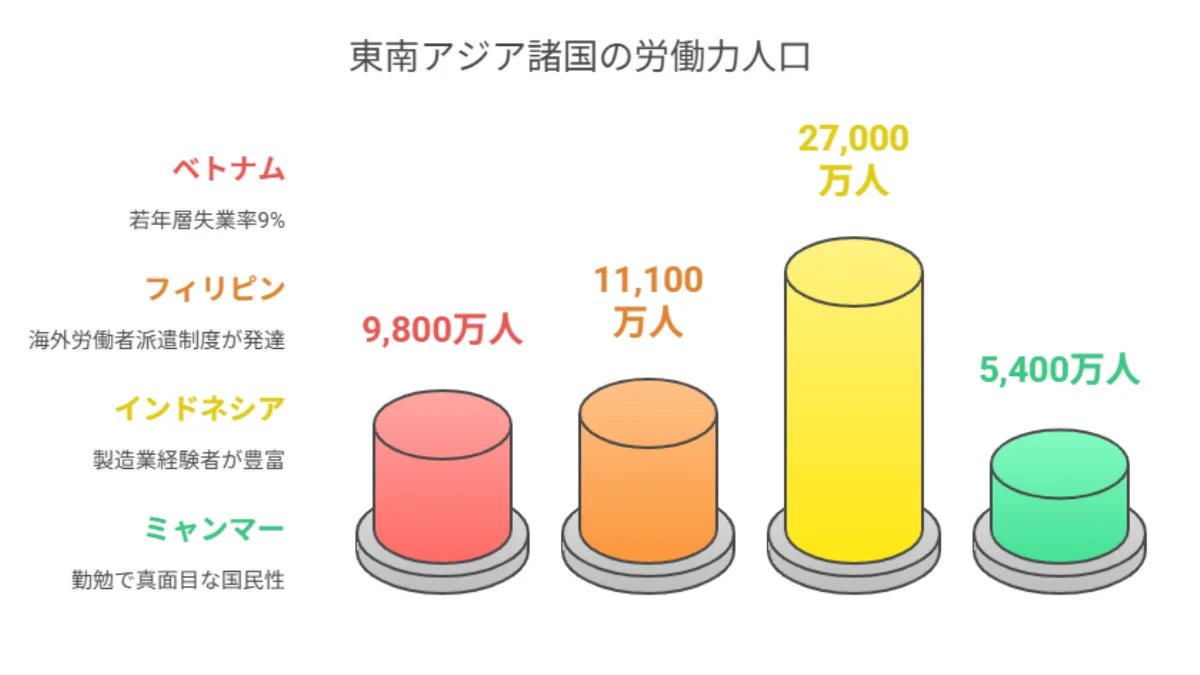

東南アジア豊富な労働力の活用可能性

日本の労働人口が減少する中、東南アジア諸国では豊富な労働力が存在します。

現在の主要送り出し国の労働力状況はこちらです。

- ベトナム: 人口約9,800万人(若年層失業率9%)

- フィリピン: 人口約1.1億人(海外労働者派遣制度が発達)

- インドネシア: 人口約2.7億人(製造業経験者が豊富)

- ミャンマー: 人口約5,400万人(勤勉で真面目な国民性)

これらの国々では、日本での就労を希望する技能者が多数存在し、継続的な人材供給が期待できます。外国人労働者の平均勤続年数は約4.2年と、日本人の転職率上昇傾向とは対照的に安定しています。

技術継承効果の事例

長期で働く外国人労働者の実際の仕事の定着率やキャリアアップとしては、

- 技能実習→特定技能移行者の定着率:約85%

- 5年以上勤続の外国人労働者:日本人新入社員の指導役を担当

- 外国人中堅社員:現地法人への技術移転の橋渡し役として活躍

などの事例もあります。

若手人材確保による職場活性化効果

実際に外国人労働者の高い向上心が日本人従業員への刺激とモチベーション向上に繋がっており、職場にとって良い影響をもたらしています。

職場活性化の具体例

- 日本人従業員の残業時間⇒外国人雇用後平均15%減少

- 改善提案件数⇒外国人雇用企業で約40%増加

- 職場満足度⇒外国人在籍部署で平均20ポイント向上

A社(自動車部品製造)の事例

- 外国人技能実習生の提案により作業効率が25%向上

- 母国の製造手法を参考にした工程改善で不良率半減

- 多国籍チームでの問題解決により新製品開発期間を30%短縮

外国人雇用により企業の国際的文化構築も進み、ブランド価値向上にもつながります。

グローバル化対応力の大幅強化

多言語対応によるインバウンド効果

製造業でも間接的なインバウンド効果が期待できます。

例えば、工場見学や視察を受け入れ時に多言語で対応したり、海外顧客との技術交流を促進したり、国際展示会で現地語で対応する能力も試されます。

B社(精密機械製造)の海外展開成功例

- ベトナム人従業員が現地工場立ち上げをサポート

- 文化的理解により現地スタッフとの摩擦を回避

- 立ち上げ期間を当初予定より6ヶ月短縮

既存の海外拠点との連携強化にも効果的で、現地法人とのコミュニケーションも円滑化されます。

コスト面でのメリットと注意すべきリスク

外国人雇用では様々な支援制度を活用することが可能です。

主要な助成金制度

- 人材確保等支援助成金: 外国人労働者就労環境整備で最大72万円

- 地域雇用開発助成金: 地方での外国人雇用で最大160万円

- キャリアアップ助成金: 正社員化で最大72万円

外国人雇用の教育コストを適切に見積もることも重要です。

教育コスト内訳(年間・1名あたり)

- 日本語研修費:12-24万円

- 技能研修費:15-30万円

- 生活支援費:10-20万円

- 通訳・翻訳費:8-15万円

- 合計:45-89万円

この投資により、2年目以降は日本人と同等の生産性を期待できます。

離職リスクとその対策

外国人労働者特有の離職リスクと対策は以下の通りです。

| 離職理由 | 発生率 | 対策 |

| 労働条件の相違 | 35% | 契約内容の詳細説明、透明性確保 |

| 人間関係の問題 | 25% | 文化理解研修、メンター制度 |

| 生活環境の不適応 | 20% | 生活支援強化、コミュニティ形成 |

| キャリア展望の不明確 | 20% | 明確なキャリアパス提示 |

適切な準備と継続的なサポートにより、これらの課題は十分に克服可能です。

5.法的リスク完全回避|コンプライアンス徹底ガイド

外国人雇用において法的コンプライアンスの徹底は、企業の存続に関わる重要事項です。知識不足による「うっかり違反」も厳しく処罰されるため、正確な理解と適切な対策が必要です。

不法就労助長罪を防ぐ3つの鉄則

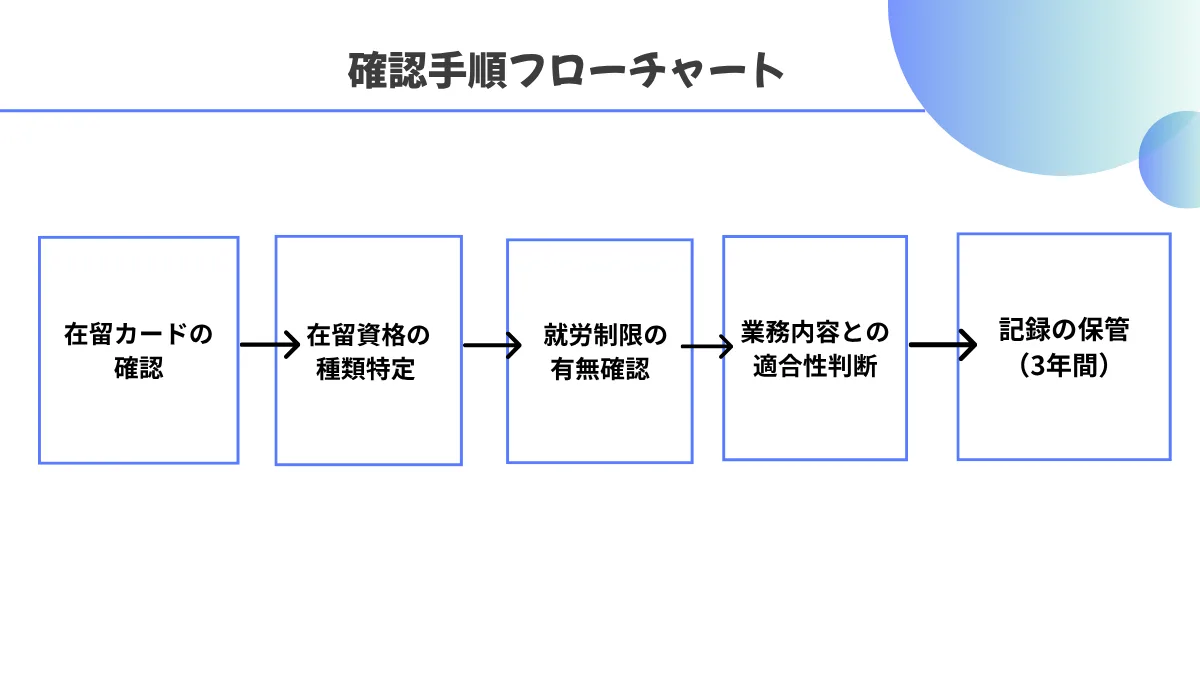

在留資格と業務内容の適合性確認手順

不法就労助長罪は、外国人本人だけでなく雇用主も処罰される重大な犯罪です。以下の手順で適合性を確認しましょう。

月次チェックや四半期チェックなど継続してチェックできるような体制の構築が重要です。

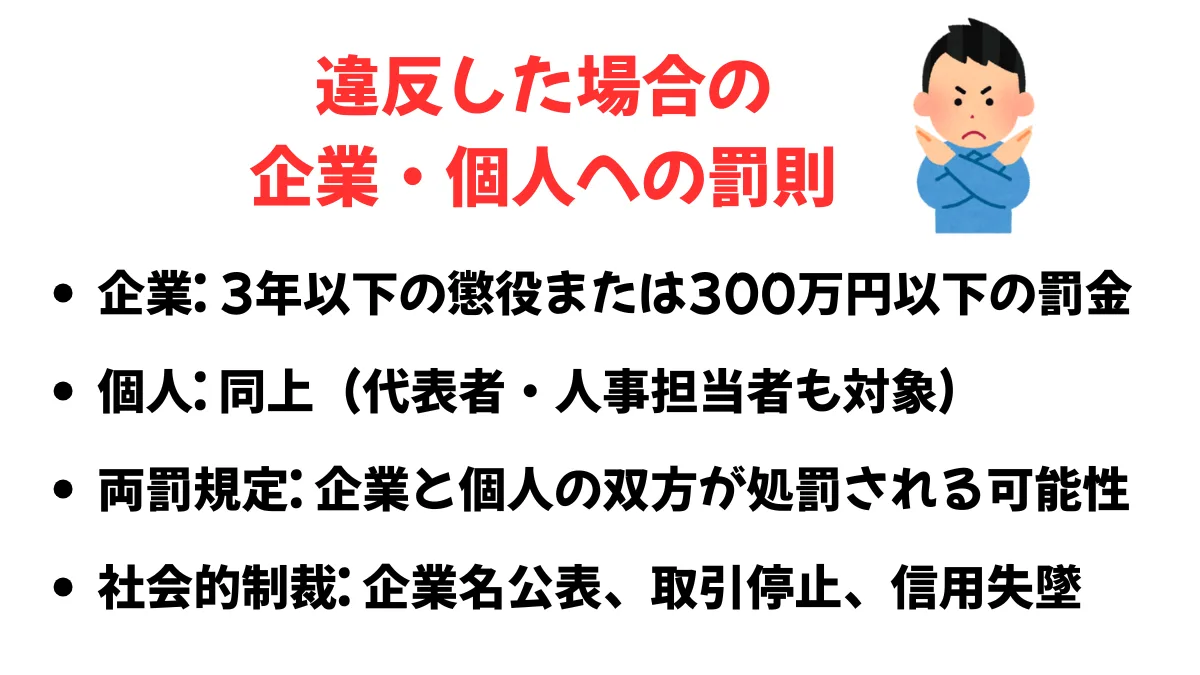

違反時の企業・個人への罰則とリスク

不法就労助長罪の処罰は非常に重く、企業経営に深刻な影響を与えるので注意が必要です。

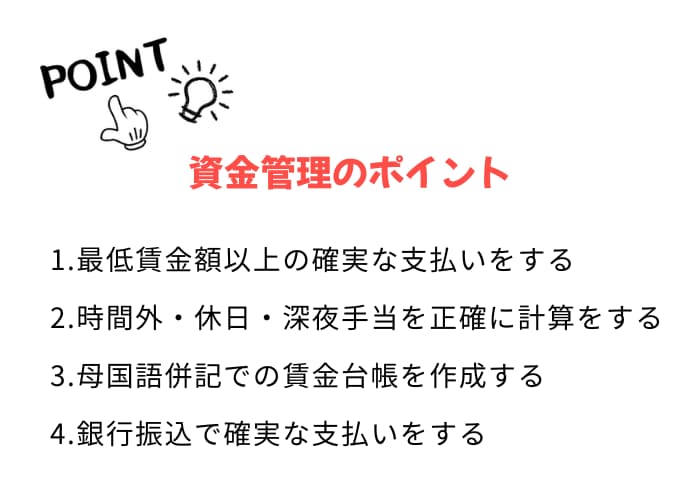

労働基準法完全遵守のための実践的対策

外国人労働者の権利保護義務

外国人労働者も日本人と同等の労働者保護を受ける権利があります。

外国人労働者特有の管理ポイント

社会保険加入義務と手続き

外国人労働者の社会保険加入は義務であり、未加入は重大な違反となりますので気を付けましょう。

加入必須の4つの保険

- 雇用保険: 週20時間以上勤務の場合

- 労災保険: 全ての労働者が対象

- 健康保険: 適用事業所の常用労働者

- 厚生年金: 健康保険と同様の適用基準

社内コンプライアンス体制構築の具体的方法

専門家(行政書士・社労士)との連携体制

外国人雇用の複雑さに対応するため、専門家との連携は必須です。

連携体制の構築方法として、まずは顧問契約をしていつでも相談できる体制を作っておくことが大切です。

いつどこでトラブルが発生しても即座に対応できる体制であれば早期解決につながります。必ず月1回の定期相談の日を設定しておくとよいでしょう。

法改正への対応とアップデート仕組み

外国人雇用制度は頻繁に改正されるため、継続的な情報収集が重要となります。情報収集体制には以下のものがあります。

- 政府機関: 出入国在留管理庁、厚生労働省の公式情報

- 業界団体: 製造業協会等の情報共有

- 専門機関: 行政書士会、社労士会の研修参加

- メディア: 専門誌、Webサイトでの最新情報収集

このような包括的なコンプライアンス体制により、法的リスクを最小限に抑制しながら、安心して外国人雇用を進めることができます。

6.2025年制度変更への対応戦略

2025年は外国人雇用制度の大きな転換点となります。

技能実習制度の廃止と育成就労制度の導入、特定技能2号の拡大など、重要な変更が予定されています。企業は早期の対応準備により、制度変更をチャンスに変えることができます。

技能実習から育成就労への移行準備

新制度の特徴と従来制度からの変更点

育成就労制度は技能実習制度の課題を解決し、より実践的な人材育成を目指す制度となっています。主な変更点は以下の通りです。

| 項目 | 技能実習制度 | 育成就労制度 |

| 目的 | 国際協力・技能移転 | 人材確保・育成 |

| 転職制限 | 原則不可 | 一定条件下で可能 |

| 受入期間 | 最長5年 | 最長3年+特定技能移行 |

| 管理団体 | 監理団体 | 育成就労機関 |

| 日本語要件 | なし | 入国時A2レベル必須 |

移行スケジュールと企業が取るべき対応

段階的な移行スケジュールに沿って対応準備を進めます。

既存技能実習生への影響と対策

現在雇用中の技能実習生への配慮も重要になります。

在籍実習生に関しては新制度への自動移行措置を適用し、実習制度修了予定者に関しては、特定技能への移行を積極的に提案していきましょう。

まだ修了予定でない実習生については、育成就労制度での継続受入れとして検討してみましょう。

特定技能2号拡大による新たな機会

家族帯同可能による定着率向上期待

特定技能2号の製造業分野への拡大により、長期的な人材確保が現実的になってきています。

2号取得のメリットとしては、

- 在留期間が無制限(3年ごとの更新)

- 家族帯同が可能(配偶者・未成年子の呼び寄せができる)

- 転職が自由になり同一分野内での転職の制限が緩和

- 永住申請も可能となり実質的な永住へのルートができます。

長期キャリアパス設計と長期的な人材育成計画

2025年の制度変更を機に、より効果的で持続可能な外国人雇用体制を構築することで、競合他社に対する優位性を確立できます。

7.活用必須|外国人雇用支援制度・助成金完全ガイド

外国人雇用には様々な支援制度・助成金が用意されており、適切に活用することで採用・育成コストを大幅に削減できます。

申請要件を満たせば確実に受給できる制度も多いため、積極的な活用を推奨します。

国の助成金制度を最大限活用する方法

人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)詳細

人材確保等支援助成金

外国人労働者の就労環境整備に取り組む事業主を支援する制度です。

- 環境整備経費: 対象経費の2/3(上限57万円)

- 生産性向上達成時: 追加支給2/3(上限18万円)

- 合計最大支給額: 75万円

受給要件

✔外国人労働者を継続して雇用予定であること

✔就労環境整備計画の認定を取得していること

✔外国人雇用状況届出の適正を実施していること

✔労働関係法令をしっかり守っていること

地域雇用開発助成金の外国人特例活用法

地方での外国人雇用に特化した支援制度です。

- 設置・整備経費: 対象経費の1/3

- 対象労働者の増加: 1人あたり60万円

- 最大支給額: 企業規模により160-800万円

対象地域

- 雇用機会が特に不足している地域

- 人口減少地域

- 製造業集積地域

申請手続きと受給要件の完全解説

助成金申請の成功率を高めるための手順はこちらになります。

申請成功のポイント

- 事前相談の徹底を徹底し、制度理解と要件を確認する

- 明確な目標設定と実施方法を具体的に計画する

- 実施状況の詳細な記録の書類を用意する

- 申請・報告期限を確実に守る

自治体・業界団体の支援制度活用

都道府県別外国人雇用支援制度一覧

主要自治体の独自支援制度は以下の通りです。

愛知県(製造業集積地)

- 外国人材受入促進事業

⇒相談窓口設置、研修費補助 - 多文化共生推進事業

⇒日本語教育支援、生活相談 - 助金額:1社あたり最大30万円

群馬県(自動車産業中心)

- 外国人労働者雇用促進助成金

⇒採用・研修費補助など - 多言語相談窓口

⇒24時間対応の生活相談サービス - 補助金額:1人あたり最大15万円

静岡県(機械・食品製造業)

- 外国人材活用促進事業

⇒マッチング支援、定着支援 - 住環境整備補助金外

⇒国人向け住宅改修費補助 - 補助金額:1件あたり最大50万円

商工会議所・業界団体による相談サービス

日本商工会議所

- 外国人雇用相談窓口:制度や手続きの無料相談を実施

- セミナー・研修:定期的な情報提供プログラムを実施

- ネットワーキング:成功事例の共有機会を提供

日本経済団体連合会

- 外国人材受入れガイド:実務マニュアルの提供

- 政策提言活動:制度改善への働きかけ

- 企業間連携:ベストプラクティスの共有

業界別協会(例:日本自動車工業会)

- 業界特化相談:技術分野の専門相談を実施

- 合同研修:業界共通の教育プログラムを実施

- 情報共有:最新の法改正・制度変更情報

これらの支援制度を積極的に活用することで、外国人雇用にかかるコストを大幅に削減し、より効果的な受入れ体制を構築できます。

8.製造業外国人労働者雇用成功への具体的アクションプラン

製造業における外国人労働者雇用は、適切な在留資格選択と段階的な受入れ体制整備により確実に成功できます。2025年の制度変更は新たなチャンスでもあります。

本記事で解説した4つの在留資格、5つのステップ、法的コンプライアンス対策を参考に、まずは社内での現状把握から始めてください。

専門家との連携により、安心・安全な外国人雇用を実現し、持続的な企業成長を目指しましょう。