外国人雇用を検討している企業や、日本で働く外国人にとって必ず関わることになる「入管」。

正式名称は出入国在留管理庁ですが、具体的にどのような組織で、どんな業務を行っているのかご存知でしょうか?

本記事では、入管の基本情報から具体的な手続き方法、企業が知るべき注意点まで、2025年最新の情報を交えて分かりやすく解説します。適切な外国人雇用の実現に向けて、ぜひお役立てください。

- 入管(出入国在留管理庁)の正式な役割と入国管理局との違い

- 外国人雇用で必要な具体的な手続きと企業の義務

- 全国の入管拠点の活用方法と相談窓口の利用法

1.入管とは?出入国在留管理庁の基本情報

外国人雇用を検討する企業や、日本で働く外国人にとって必ず関わることになる「入管」。

正式名称は出入国在留管理庁ですが、具体的にどのような組織なのか、どんな役割を担っているのかを詳しく解説します。

入管の正式名称と役割概要

入管とは、正式名称を「出入国在留管理庁(Immigration Services Agency of Japan)」という日本の行政機関です。

外国人の出入国管理、日本人の出帰国管理、そして日本に在留する外国人の管理を一元的に担当している重要な組織です。

主な役割として、日本の空港や港での出入国審査、外国人の在留資格に関する各種手続き、不法滞在者への対応、難民認定手続きなどを行っています。

また、在留外国人が日本で安心して生活できるよう、生活支援や情報提供も重要な業務の一つとなっています。

法務省の外局である理由とその意味

出入国在留管理庁は、法務省の「外局」として位置づけられています。

外局とは、省庁に属しながらも独自の専門的な業務を担当する組織のことで、「庁」という名称が示すように、省と同格の権限を持つ重要な行政機関です。

法務省の外局である理由は、出入国管理業務が日本の安全保障や治安維持に直結する極めて重要な業務であり、専門性と独立性が求められるためです。

本部は東京・霞が関の法務省内に設置されていますが、全国各地に地方出入国在留管理局を展開し、地域に密着したサービスを提供しています。

「入管」の呼称とよくある誤解

「出入国在留管理庁」という正式名称は長いため、一般的には「入管(にゅうかん)」という略称で呼ばれています。この略称は広く定着しており、外国人雇用を行う企業や在留外国人の間でも日常的に使用されています。

よくある誤解として、「入国管理局」と「出入国在留管理庁」を同じ組織だと思われることがあります。

しかし、入国管理局は2019年3月まで存在していた前身組織であり、現在の出入国在留管理庁とは組織規模や権限が大きく異なります。この違いについては次の章で詳しく解説します。

2.入国管理局との違いと組織改編の背景

2019年4月に行われた「入国管理局」から「出入国在留管理庁」への組織改編は、単なる名称変更ではありません。

特定技能制度の導入と連動した大規模な組織改革の背景と意義について解説します。

2019年の「局」から「庁」への変更とは

2019年4月1日、それまでの「入国管理局」が廃止され、新たに「出入国在留管理庁」が設立されました。この変更は単なる名称変更ではなく、組織の格上げを意味する重要な改革でした。

「局」から「庁」への変更により、組織は法務省の内部部局から外局へと格上げされ、より独立性の高い専門機関として位置づけられました。

これにより予算規模も拡大し、職員数も大幅に増員されることとなりました。具体的には、約5,000人だった職員数が約9,000人体制へと拡充され、業務処理能力が大幅に向上しています。

特定技能制度との関係と業務拡大の理由

組織改編の最大の背景は、2019年4月に同時スタートした「特定技能制度」の導入でした。

この制度により、従来よりも多くの外国人労働者が日本で働くことが可能となり、在留管理業務が飛躍的に増大することが予想されていました。

特定技能制度では、14の特定産業分野で外国人材の受け入れが本格化し、従来の技能実習制度とは異なる新しい在留管理が必要となりました。

また、受け入れ企業への指導監督、支援計画の審査、定期報告の管理など、企業に対する業務も大幅に増加しました。

特定技能1号、特定技能2号に関する詳しい内容は、以下の記事で詳しくご紹介しています。

組織格上げの目的と今後の期待役割

組織格上げの目的は、単に業務量の増加に対応するだけではありません。

日本社会の国際化が進む中で、出入国在留管理庁には「司令塔機能」としての役割が期待されています。

具体的には、

- 他省庁との連携強化

- 地方自治体との協力推進

- 民間企業や支援団体との連携

など、外国人材受け入れに関する総合的な調整機能が求められています。

また、デジタル化の推進により、オンライン申請システムの拡充や手続きの簡素化も重要な使命となっています。

3.入管が担う4つの主要業務

出入国在留管理庁の業務は多岐にわたりますが、主要なものは「出入国管理・在留審査」「不法滞在対応」「難民認定・人道支援」「外国人生活支援」の4つに分類できます。

それぞれの具体的な内容を見ていきましょう。

出入国管理・在留審査

出入国在留管理庁の最も基本的な業務が、外国人の出入国管理と在留審査です。空港や港に設置された入国審査官が、外国人の入国可否を判断し、適切な在留資格を決定します。

入国時には指紋採取と顔写真撮影による個人識別情報の提供が義務付けられており、入国審査官によるインタビューも実施されます。

また、日本に在留する外国人が在留資格の変更や在留期間の更新を希望する場合の審査も重要な業務です。

在留資格は29種類あり、それぞれに異なる要件と審査基準が設定されています。

在留資格にはどのような種類があるのか、詳しくはこちらの記事で解説しています。

日本人の出帰国についても、パスポートチェックや出入国記録の管理を通じて、適切な出入国管理を行っています。

不法滞在の対応・摘発

不法滞在者への対応も出入国在留管理庁の重要な役割です。不法滞在には、観光ビザで入国後にそのまま不法残留する場合や、在留期間を超過して滞在を続ける場合などがあります。

不法滞在者の摘発・調査を行うとともに、退去強制手続きや収容業務も担当しています。全国に東日本入国管理センター(茨城県)と大村入国管理センター(長崎県)の2カ所の収容施設を運営し、適切な処遇を行っています。

また、外国人を雇用する企業に対しても、不法就労助長罪の防止に向けた指導や啓発活動を行い、適正な外国人雇用の促進に努めています。

難民認定と人道支援

日本における難民認定手続きも出入国在留管理庁の専管事項です。

政治的迫害や宗教的迫害などにより本国での生活が困難な外国人からの難民申請を受け付け、厳格な審査を行った上で認定可否を決定します。

難民として認定されなかった場合でも、人道的配慮が必要と判断されるケースでは、特別な在留許可を与えることもあります。

また、難民認定手続き中の申請者に対する生活支援や、認定後の社会統合支援なども重要な業務となっています。

近年は紛争地域からの避難民や、自然災害による避難民への対応も課題となっており、国際情勢に応じた柔軟な対応が求められています。

外国人の生活支援(情報提供等)

出入国在留管理庁は、単なる「管理」機関ではなく、在留外国人の生活支援も積極的に行っています。

多言語での情報提供、生活相談窓口の設置、地方自治体や民間団体との連携による支援事業などを展開しています。

具体的には、15カ国語と「やさしい日本語」に対応した「生活・就労ガイドブック」の作成・配布、外国人生活支援ポータルサイトの運営などを行っています。

また、各地方出入国在留管理局に「外国人在留総合インフォメーションセンター」を設置し、在留手続きに関する相談に無料で応じています。

4.企業が関わる入管手続き一覧

外国人を雇用する企業にとって、入管手続きは避けて通れない重要な業務です。

主要な手続きの種類と内容、企業としての義務について、実務に役立つ情報をまとめて解説します。

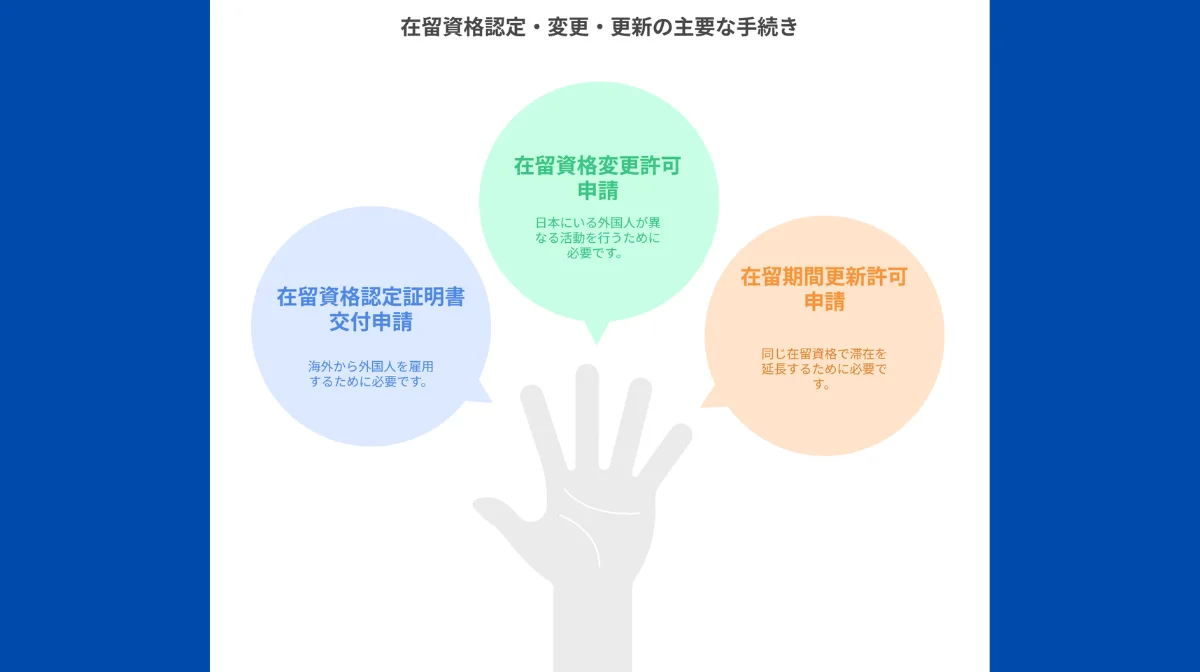

在留資格認定・変更・更新の基礎知識

外国人を雇用する企業が最も頻繁に関わる手続きが、在留資格に関する申請です。

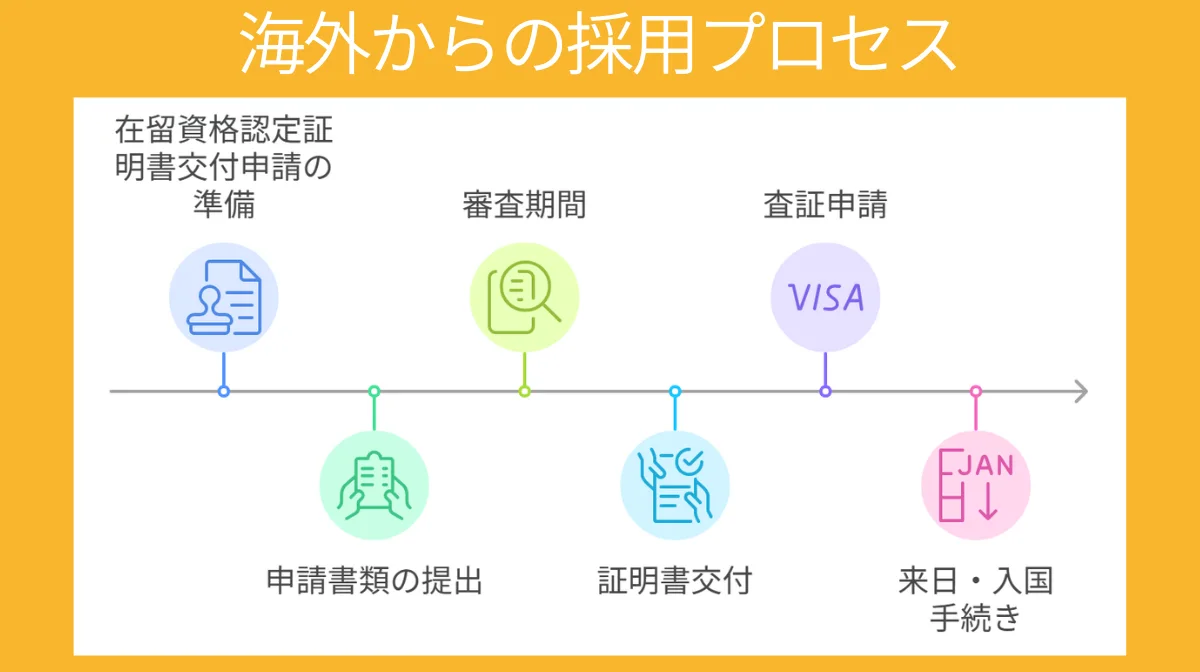

主要な手続きには「在留資格認定証明書交付申請」「在留資格変更許可申請」「在留期間更新許可申請」の3つがあります。

在留資格に関する申請手続き内容

在留資格認定証明書交付申請

海外にいる外国人を新たに雇用する際に必要な手続きです。企業が受入れ機関として申請を行い、許可されると証明書が交付されます。この証明書を外国人が本国の日本領事館に提出することで、査証(ビザ)申請が可能となります。

在留資格変更許可申請

既に日本にいる外国人が異なる活動を行う場合に必要です。例えば、留学生が卒業後に就職する際の「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更などが該当します。

在留期間更新許可申請

同じ在留資格のまま在留期間を延長する手続きです。通常、在留期間満了の3カ月前から申請可能となります。

再入国許可や特別永住者証明書交付

外国人従業員が一時的に海外出張や帰国をする場合、「再入国許可」の手続きが必要になることがあります。

有効な在留カードまたはパスポートを所持している外国人は、出国から1年以内(永住者は5年以内)の再入国であれば、事前の許可申請なしで再入国できる「みなし再入国許可」制度を利用できます。

ただし、1年を超える長期出国や、みなし再入国許可の対象外となる場合は、事前に再入国許可申請が必要です。企業としては、外国人従業員の出国予定を事前に把握し、必要に応じて手続きをサポートすることが重要です。

特別永住者証明書は、主に戦前から日本に居住している韓国・朝鮮系や台湾系の外国人とその子孫が対象となる特別な在留資格です。

企業が特別永住者を雇用する場合、通常の在留カードではなく特別永住者証明書の確認が必要となります。

採用企業として知っておくべき届出と義務

外国人を雇用する企業には、複数の届出義務があります。

最も重要なのが外国人雇用状況の届出で、ハローワークに対して外国人の雇用開始・終了を報告する必要があります。この届出を怠ると30万円以下の罰金が科される可能性があります。

また、就労系在留資格の外国人を受け入れる機関として、受入れ機関による届出も義務付けられています。

外国人の受入れ開始・終了、契約内容の変更などを出入国在留管理庁に報告する必要があります。

特定技能外国人を雇用する場合は、より詳細な定期報告の提出が求められます。

四半期ごとの活動状況報告、支援実施状況報告などがあり、適切な報告を行わない場合は特定技能外国人の受入れが停止される可能性もあります。

ハローワークに提出する外国人雇用状況届出書の書き方は、こちらの記事で詳しく解説しています。

5.全国の入管拠点とフレスク(FRESC)の活用

出入国在留管理庁は全国規模でサービスを提供しており、地方出入国在留管理局、支局、出張所、そして東京のFRESCなど、様々な拠点があります。効果的な活用方法を解説します。

地方出入国在留管理局・支局の構成

出入国在留管理庁は全国に広がるネットワークを構築しており、地方出入国在留管理局8局、支局7局、出張所161カ所という体制で全国をカバーしています。

出入国在留管理庁ネットワーク

地方出入国在留管理局

札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡の8都市に設置されています。各局はそれぞれ複数の都道府県を管轄し、在留資格に関する主要な手続きを担当しています。

支局

主要空港や港湾都市に設置されており、成田空港、羽田空港、横浜、中部空港、関西空港、神戸、那覇の7カ所があります。これらの支局では出入国審査のほか、地域の在留手続きも担当しています。

各地域の詳細な管轄区域や所在地については、出入国在留管理庁の公式ウェブサイトで確認できます。

企業が外国人雇用を検討する際は、事業所所在地を管轄する局・支局・出張所を事前に確認しておくことが重要です。

FRESCの機能と企業・外国人支援事例

FRESC(Foreign Residents Support Center:外国人在留支援センター)は、四谷にある外国人と外国人雇用企業のための総合相談窓口です。

東京出入国在留管理局をはじめ、厚生労働省、経済産業省、法務省の4省庁8機関がワンフロアに集約されており、様々な相談にワンストップで対応できる画期的な施設です。

FRESCでは無料・匿名での相談が可能で、在留手続きの相談から労働条件、社会保険、税務、起業支援まで幅広い分野をカバーしています。

また、多言語対応も充実しており、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語での相談が可能です。

企業向けサービスとしては、外国人雇用に関する制度説明、手続き相談、トラブル解決支援などを提供しています。

特に初めて外国人を雇用する企業にとっては、関連する複数の官庁への相談をワンストップで行えるメリットは非常に大きいものです。

参考:出入国在留管理庁 外国人在留支援センター「FRESC(フレスク)ツアー始めました!」

相談窓口と地域での活用方法

各地方出入国在留管理局・支局には「外国人在留総合インフォメーションセンター」が設置されており、電話やメールでの相談に対応しています。

全国共通のナビダイヤル(0570-013904)で相談でき、IP電話や海外からは03-5796-7112で利用可能です。

地域での活用方法として、

- 定期的な相談会への参加

- 地域の商工会議所や業界団体との連携事業への参加

などがあります。

また、多くの地方局では企業向けの説明会やセミナーも開催しており、最新の制度変更や手続き方法について学ぶ機会を提供しています。

近年はオンライン相談や説明会も充実しており、遠方の企業でもアクセスしやすいです。

企業としては、地域の入管拠点と良好な関係を築き、継続的な情報収集と相談を行うことが、適切な外国人雇用管理につながるでしょう。

参考:出入国在留管理庁 外国人在留総合インフォメーションセンター等

6.外国人雇用企業が知るべき3つの注意点

外国人雇用においては、日本人雇用とは異なる特有のリスクや注意点があります。特に重要な3つのポイントについて、実務的な観点から詳しく解説します。

在留カード確認と不法就労助長罪のリスク

外国人を雇用する際の最重要事項は、在留カードの適切な確認です。すべての中長期在留者は在留カードの携帯が義務付けられており、企業は雇用前に必ずこのカードを確認する必要があります。

在留カード確認項目

| 確認項目 | 確認内容・注意点 |

|---|---|

| 在留カードの有効期限 | 有効期限が切れていないか、更新手続きの時期を把握 |

| 在留資格の種類 | 従事予定の業務内容と在留資格が適合しているか |

| 就労制限の有無 | 「就労不可」「指定書により指定された就労活動のみ可」等の記載確認 |

| 資格外活動許可 | 就労制限がある場合、資格外活動許可書の有無を確認 |

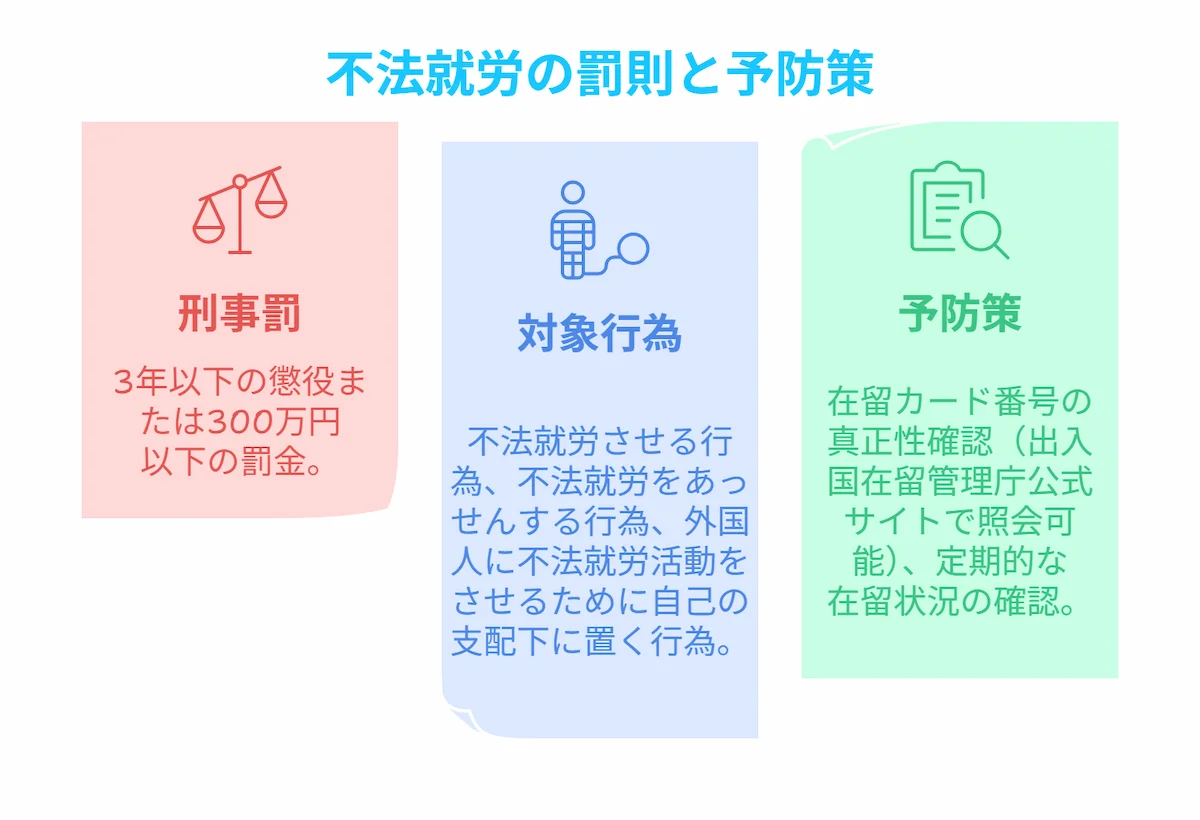

不法就労助長罪は、知らなかったでは済まされない重大な犯罪です。

外国人に不法就労をさせた事業主には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。

偽造された在留カードを見抜けずに雇用してしまった場合でも、適切な確認を怠ったとして責任を問われることがあります。

外国人採用時に必要なステップ

外国人採用を成功させるためには、計画的なステップを踏むことが重要です。

まず採用計画の策定から始まり、どの在留資格で採用するか、どのような支援体制を構築するかを事前に検討します。

国内在住外国人の採用では、現在の在留資格から就労可能な資格への変更が必要な場合があります。特に留学生の採用では、卒業時期に合わせた在留資格変更手続きが必須となります。

採用後は、社会保険への加入、税務手続き、住居確保支援など、日本人雇用とは異なる配慮事項も多数あります。

企業向けサポート制度の活用法

政府や自治体では、外国人雇用企業向けの様々なサポート制度を用意しています。

企業向けサポート制度例

「外国人雇用管理アドバイザー」制度

厚生労働省の「外国人雇用管理アドバイザー」制度では、社会保険労務士等の専門家による無料相談を受けることができます。

経済産業省管轄の制度

外国人材受入れ促進のための補助金制度や、受入れ環境整備に関する支援事業を実施しています。

参考:経済産業省 令和7年度「製造業における外国人材受入れ支援事業」に係る企画競争募集要領について

JETRO(日本貿易振興機構)

JETRO(日本貿易振興機構)では、海外での人材採用支援や現地での説明会開催なども行っています。

地方自治体レベルでも、独自の支援制度を設けているところが多数あります。多言語対応の生活相談窓口、住居確保支援、日本語学習支援、地域交流事業など、地域の特性に応じた支援メニューが提供されています。

これらの制度を積極的に活用することで、企業の負担を軽減しながら、外国人従業員にとってもより良い職場環境を構築することが可能となります。

7.入管への問い合わせ・申請方法

入管手続きを円滑に進めるためには、適切な相談窓口の活用とオンラインシステムの理解が重要です。

効率的な問い合わせ方法と申請手順について実務的な観点から解説します。

外国人在留総合インフォメーションセンターの活用

入管への相談で最も利用しやすいのが「外国人在留総合インフォメーションセンター」です。

前述しましたが、全国共通のナビダイヤル(0570-013904)で利用でき、平日8:30~17:15に多言語での相談対応を行っています。

対応言語は、

- 日本語

- 英語

- 中国語

- 韓国語

- スペイン語

- フランス語

- ポルトガル語

- ベトナム語

- フィリピン語

- ネパール語

- タイ語

- インドネシア語

- ミャンマー語

- カンボジア語

- モンゴル語

- シンハラ語

- ウルドゥー語

この17言語となっており、ほぼすべての在留外国人に対応できる体制が整っています。

相談内容は在留手続きに関することから、必要書類の確認、申請書の書き方、審査期間の目安まで幅広く対応しています。

特に初回相談時には、このセンターを活用して全体的な手続きの流れを把握することをお勧めします。

オンライン申請システム概要

2020年より段階的に導入が進んでいる「出入国在留管理庁電子届出システム」により、一部の手続きがオンラインで完結できるようになりました。

現在利用可能な手続きには、在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請、再入国許可申請などがあります。

参考:出入国在留管理庁 出入国在留管理庁電子届出システムポータルサイト

オンライン申請の利用には事前のアカウント登録が必要で、個人または法人での登録ができます。

法人アカウントでは、複数の外国人従業員の手続きを一括管理できるため、外国人を多数雇用する企業にとって非常に便利です。

オンライン申請のメリットとして、24時間365日の申請受付、申請状況のリアルタイム確認、書類提出の簡素化などがあります。

ただし、すべての手続きがオンライン化されているわけではないため、事前に対象手続きを確認するようにしましょう。

入管のオンライン申請の詳しいやり方については、こちらの記事でわかりやすく解説しています。

全国の主要入管窓口案内と注意点

直接窓口での相談や申請を行う場合は、管轄する地方出入国在留管理局・支局・出張所を事前に確認する必要があります。

主要な窓口として、

- 東京出入国在留管理局(品川)

- 大阪出入国在留管理局

- 名古屋出入国在留管理局

などがあり、それぞれ広域の都道府県を管轄しています。

※その他の地方出入国在留管理局・支局・出張所はこちら

窓口利用時の注意点として、事前予約制を導入している手続きがあることです。特に在留資格認定証明書交付申請や永住許可申請などの重要手続きでは、予約なしでは受付してもらえない場合があります。

また、繁忙期(3-4月、9-10月)は特に混雑するため、余裕を持ったスケジュールを組むことが重要です。

持参すべき書類は手続きにより異なりますが、基本的には申請書、パスポート、在留カード、手数料(収入印紙)が必要となります。

企業が代理で手続きを行う場合は、委任状や企業の登記事項証明書なども必要になることがあります。

8.入管は外国人雇用に欠かせないパートナー

入管(出入国在留管理庁)は、外国人の出入国管理から生活支援まで幅広い業務を担う重要な機関です。

2019年の組織改編により機能が大幅に強化され、現在は外国人材受入れの司令塔として活動しています。

外国人雇用を成功させるには、入管の役割を正しく理解し、適切な手続きを行うことが不可欠です。

相談窓口やオンラインシステムを積極的に活用し、入管をパートナーとして捉えることで、持続可能な外国人雇用が実現できるでしょう。

■就労ビザの申請を検討されているなら…

最速で就労ビザの申請をしたいなら行政書士法人バタフライエフェクトにお任せください。経験豊富な専門の行政書士がトータルでサポートいたします。