特定技能の在留資格は、深刻な人手不足に直面する日本企業にとって重要な解決策となっています。

2019年の制度創設以来、16の特定産業分野で外国人材の受入れが可能になり、2025年には制度改正でさらに活用範囲が拡大しました。

本記事では、企業が知るべき制度概要から実際の採用プロセスまで、最新情報を含めて包括的に解説します。

- 特定技能1号・2号の違いと企業にとって最適な選択基準

- 技能実習制度との6つの決定的な違いと制度選択のポイント

- 採用から就労開始までの具体的な手続きとスケジュール管理法

1.【2025年最新】特定技能の在留資格とは?制度創設の背景と最新動向

人手不足解決の切り札として誕生した新在留資格

在留資格「特定技能」は、2019年4月に創設された制度です。

日本国内で深刻な人手不足に直面している16の特定産業分野において、即戦力となる外国人材の就労を可能にした新しい在留資格として注目を集めています。

従来の在留資格制度では、外国人が日本で働くためには高度な専門性や特定の学歴要件が必要でした。

しかし、特定技能制度は「労働力確保」を明確な目的として設計されており、これまで認められてこなかった単純労働を含む幅広い業務に従事することが可能になりました。

この制度創設の背景には、日本の急速な少子高齢化と労働力人口の減少があります。

特に建設業、介護業、農業、製造業などの現場では、人手不足が事業継続の深刻な脅威となっており、外国人材の受入れが不可欠な状況となっています。

2025年の重要な制度改正ポイント

2025年は特定技能制度にとって大きな転換点となりました。

3月11日に開催された「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」で、以下の重要な制度改正が閣議決定されました。

従来は認められていなかった訪問系介護サービスへの従事が解禁。これにより、特定技能外国人は施設内での介護業務だけでなく、在宅介護サービスにも従事できるようになり、活躍の場が大幅に拡大しました。

工業製品製造業分野では、正な受入れ推進を目的として、民間団体の設立と受入れ機関による当該団体への加入が義務化されました。

これにより、業界全体での適正な労働環境の確保と管理体制の強化が図られています。

外食業分野では、 風営法の許可を受けた旅館・ホテルにおける飲食提供全般の業務が新たに解禁されました。観光立国を目指す日本において、インバウンド対応を強化する重要な改正といえます。

さらに、2024年には自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の4分野が新たに追加され、現在は合計16分野が対象となっています。

特定技能制度の基本的な仕組み

特定技能制度は、以下の特徴的な仕組みで運用されています。

現在16の特定産業分野が指定されており、これらの分野は生産性向上や国内人材確保の取組を行ってもなお、人材確保が困難な状況にあると認定された業界です。

【 特定産業分野(16分野) 】

介護、ビルクリーニング、工業製品製造業(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野)、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業

参照元:外国人採用サポネット「特定技能とは?」

基本的には受入れ企業が外国人材を直接雇用することが求められていますが、農業と漁業の2分野のみ派遣雇用が認められています。

特定技能外国人は、特別な育成期間を必要とせず、即戦力として一定の業務を遂行できる水準の技能と日本語能力を有することが前提となっています。

この制度により、企業は従来よりも幅広い業務で外国人材を活用できるようになり、深刻な人手不足の解決に向けた新たな選択肢を得ることができました。

2.特定技能1号と2号の違いを徹底比較|どちらを選ぶべきか

特定技能1号:即戦力人材向けの基本的な在留資格

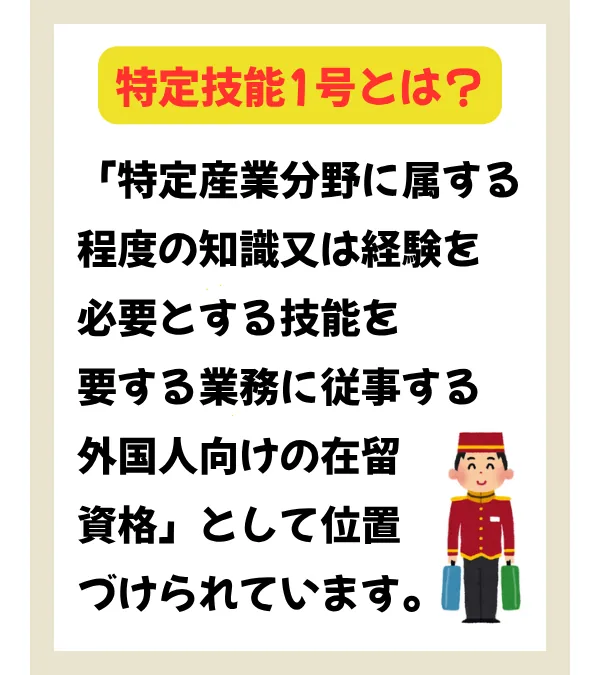

- 特定技能1号は「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」として位置づけられており、企業が初めて特定技能外国人を採用する際の基本的な選択肢となります。

通算で上限5年間の在留が可能で、1年、6カ月、4カ月のいずれかの期間で更新を行います。この期間制限により、企業は中期的な人材戦略として活用することが一般的です。

家族の帯同は認められておらず、受入れ企業または登録支援機関による支援が法的に義務付けられています。この支援には、日常生活の相談対応、住居確保の支援、行政手続きの同行などが含まれます。

16分野すべてで受入れが可能で、基本的には直接雇用が原則となります。ただし、農業と漁業の2分野のみ派遣雇用が認められています。

言語に関しては、日本語能力試験(JLPT)N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-basic)200点以上の取得が必要です。

これは「基本的な日本語を理解することができる」レベルに相当します。

特定技能2号:熟練技能者向けの上位資格

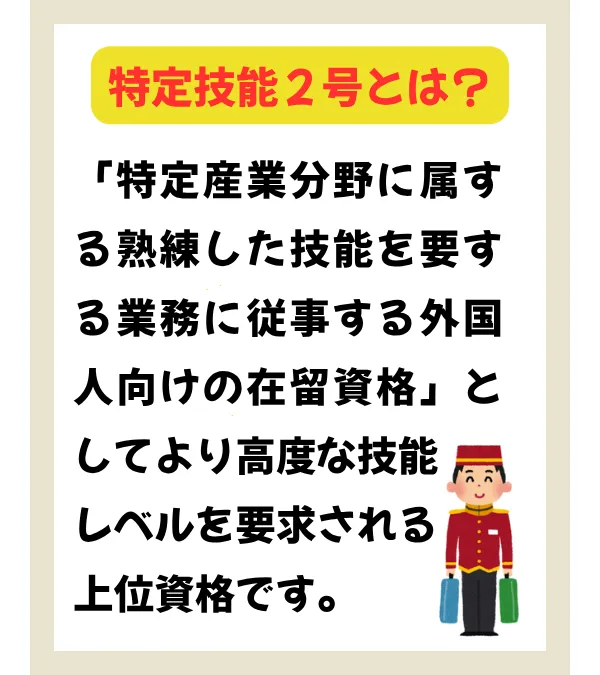

- 特定技能1号よりも高度な技能を持つ外国人が取得できる在留資格です。特定産業分野において、熟練した技能を要する業務に従事することが認められます。

特定技能2号の最大の特徴は在留期間の更新回数に制限がないことです。3年、1年、6カ月のいずれかの期間で更新を行いますが、要件を満たし続ける限り日本での就労を継続できます。

また1号ではできなかった配偶者と子の帯同が認められており、家族一緒に日本で生活することが可能です。これにより、外国人材にとって長期的なキャリア形成の魅力が大幅に向上します。

一定期間の日本滞在により生活基盤が確立されることにより、2号特定技能外国人は支援義務の対象外となります。これは、自立した生活が可能と判断されるためです。

特定技能2号での在留期間は永住権申請の要件となる在留期間にカウントされるため、将来的な永住権取得への道筋も開けます。現在では介護分野を除く11分野が対象となっており、1号よりも対象が限定されています。

1号と2号の比較表

| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |

| 在留期間 | 通算上限5年 | 更新制限なし |

| 家族帯同 | 不可 | 可能(配偶者・子) |

| 支援義務 | あり | なし |

| 対象分野 | 16分野 | 11分野(介護除く) |

| 永住権申請 | 期間対象外 | 期間対象 |

| 技能レベル | 相当程度 | 熟練レベル |

| 日本語要件 | N4以上 | 分野により異なる |

1号から2号への移行条件とメリット

特定技能1号から2号への移行には、分野ごとに定められた試験への合格と実務経験が必要です。

多くの分野で2年以上の管理・指導業務の経験が求められ、一部の分野では日本語能力試験N3以上の取得も必要となります。

2号への移行により、企業は以下のメリットを得られます。

2号への移行により得られる企業のメリット

- 人材の長期確保

⇒更新制限がないため、優秀な人材を長期間確保できます。 - 支援コストの削減

⇒支援義務がなくなることで、登録支援機関への委託費用や自社支援の負担が軽減されます。 - 技能レベルの向上

⇒より高度な業務を任せることができ、生産性向上が期待できます。 - チームリーダーとしての活用

⇒管理・指導能力を有するため他の外国人材や日本人スタッフとの橋渡し役として活用できます。

1号から2号への移行を見据えた人材育成投資は、長期的な投資対効果の向上につながります。採用・教育コストを回収し、安定した戦力として活用できる期間が大幅に延長されるためです。

企業が特定技能制度を活用する際は、短期的な人材確保なら1号、長期的な戦略的人材確保なら2号への移行を前提とした1号採用を検討することが重要です。

「特定技能1号」「特定技能2号」についてもっと詳しく知りたい方はこちらの記事がおすすめです。

3.技能実習制度との6つの決定的な違い

制度目的の根本的な相違

特定技能と技能実習の最も重要な違いは、制度創設の目的にあります。この違いを理解することで、それぞれの制度の特徴や制約が明確になります。

技能実習制度の目的

技能実習は「技能移転による国際貢献」を目的とした制度です。開発途上国の経済発展を担う人材育成を通じた国際協力として位置づけられており、実習生は日本で習得した技能を母国に持ち帰り、経済発展に寄与することが期待されています。

特定技能制度の目的

一方、特定技能は「労働力確保」を明確な目的として創設されました。人手不足が深刻な特定産業分野において、即戦力となる外国人材を受け入れることで、日本の労働力不足を解決することが狙いです。

この目的の違いが、以下に述べる具体的な制度運用の差につながっています。

業務範囲と転職可能性の大きな差

技能実習では、業務が非常に細かく分割されており、定められた作業範囲を超えた業務に従事することは認められていません。

例えば、製造業の場合でも「機械加工」「溶接」「塗装」など、職種・作業が詳細に区分されており、関連する作業であっても範囲外の業務は実施できません。

特定技能では、分野ごとに業務範囲は定められているものの、日本人と同様に幅広い業務に従事することが可能です。単純労働も含まれており、現場のニーズに応じて柔軟に業務を割り当てることができます。

転職の自由度

- 技能実習: 原則として転職は認められておらず、やむを得ない事情がある場合のみ「転籍」が可能

- 特定技能: 同一分野内であれば転職が自由に行え、憲法で保障された職業選択の自由が適用される

在留期間と家族帯同の違い

| 項目 | 技能実習 | 特定技能 |

| 在留期間 | 最大5年(1号:1年、2号:2年、3号:2年) | 1号:通算5年、2号:制限なし |

| 家族帯同 | 不可 | 2号のみ可 |

| 永住権への道筋 | 基本的になし | 2号で可能 |

技能実習のほうは在留期間が最大5年のところ、特定技能の場合は1号は通年5年ですが、2号になると制限がなくなります。

また技能実習では家族帯同も認められていませんでしたが、特定技能2号では家族帯同が認められるようになります。

人数制限と受入れ体制の違い

技能実習では、受入れ企業の規模に応じて受入れ可能人数に上限が設けられています。常勤職員数に応じた割合で決定され、小規模企業では数名程度しか受け入れできません。

その点特定技能では、建設分野と介護分野を除いて人数制限がありません。企業の事業規模や人手不足の状況に応じて、必要な人数を受け入れることが可能です。

2026年開始予定の育成就労制度との関係性

技能実習制度は、以下の問題により2026年に廃止されることが決定しています。その理由としては、

- 技能実習生の失踪者数の増加

- 劣悪な労働環境の存在

- 「国際貢献」の建前と「労働力確保」の実態の乖離

などの問題が挙げられます。

そこで新たに創設される育成就労制度は、特定技能制度への移行を前提とした設計となっています。

- 育成期間: 2年間で特定技能1号レベルまでのスキル育成

- 移行前提: 特定技能制度への円滑な移行が制度目標

- 対象分野の統一: 特定技能と同じ分野での受入れを想定

企業運営への実質的影響

コスト構造の違い

- 技能実習: 監理団体への費用、送出機関への費用が必要

- 特定技能: 登録支援機関への委託費用(自社支援も可能)

管理負担の違い

- 技能実習: 監理団体による定期監査、技能実習機構への各種報告

- 特定技能: 出入国在留管理庁への届出、協議会への加入

技能実習は帰国が前提のため長期雇用計画に組み込みにくい一方、特定技能は2号への移行により長期的な人材戦略の核として位置づけることが可能です。

これらの違いを踏まえ、企業は自社の人材ニーズと事業戦略に最も適した制度を選択することが重要です。

単純労働を含む幅広い業務で外国人材を活用したい場合は、特定技能制度の活用を強く推奨します。

特定技能と技能実習の違いをもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事がおすすめです。

4.企業が特定技能外国人を受け入れるための必須要件

受入企業が満たすべき基本条件

特定技能外国人を受け入れるためには、法的に定められた厳格な要件を満たす必要があります。これらの要件は外国人材の適正な就労環境を確保し、制度の健全な運用を図るために設けられています。

特定産業分野での事業実施

受入れ企業は、16の特定産業分野のいずれかで事業を行っている必要があります。対象分野は以下の通りです。

- 介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業

- 自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

- 自動車運送業、鉄道、林業、木材産業

分野によって対象となる業務内容が細かく定められているため、自社の事業内容が該当するかの確認が必要です。

また2024年6月14日から、特定技能外国人を雇用する前に、分野別の協議会への加入が必須となりました。協議会は適正な受入れの推進、情報共有、相談対応などを行う重要な組織です。

そして過去5年以内に出入国管理法令、労働関係法令、社会保険関係法令などに違反していないことなどの法令遵守の証明が求められます。具体的には以下の証明が必要です。

- 税務署発行の納税証明書

- 労働基準監督署等からの法令違反なしの証明

- 社会保険料の適正な納付証明

雇用契約で守るべき重要事項

特定技能雇用契約では、外国人材の権利保護と適正な労働環境の確保のため、厳格な基準が設けられています。

まず日本人が従事する場合と同等以上の報酬を支払うことが法的に義務付けられており、これは以下の方法で確認されます。

- 同種の業務に従事する日本人労働者の報酬額との比較

- 当該地域の最低賃金額以上の確保

- 能力、経験、業績等を適正に評価した報酬体系の適用

また 労働基準法をはじめとする労働関係法令を遵守した以下のような労働条件の設定が必要になります。

- 法定労働時間の遵守(原則1日8時間、週40時間)

- 適切な休日・有給休暇の付与

- 労働安全衛生法に基づく安全配慮義務の履行

- 社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険)への加入

特定技能雇用契約書契約書

契約書の必須記載事項 には以下の事項を明記する必要があります。

| 記載事項 | 詳細内容 |

| 従事する業務 | 具体的な作業内容と範囲 |

| 報酬額 | 基本給、諸手当、支払方法 |

| 労働時間 | 始業・終業時刻、休憩時間 |

| 休日・休暇 | 週休日、年次有給休暇等 |

| 契約期間 | 雇用期間と更新条件 |

支援体制の整備と登録支援機関の活用判断

特定技能1号外国人に対する支援は法的義務であり、適切な支援体制の構築が不可欠です。 以下の支援を含む包括的な支援計画の作成と実施が求められます。

登録支援機関に委託が必須となるケース

以下の条件に該当する企業は、自社支援ができず、登録支援機関への全委託が必要です。

登録支援機関への委託が必要となるケース

- 過去2年間に外国人(中長期在留者)の受入れ実績がない企業

- 支援責任者または支援担当者が外国人と意思疎通できる体制がない企業

- 支援責任者等が過去5年間に出入国または労働関係法令に違反している企業

自社支援vs委託支援の判断基準

| 判断要素 | 自社支援のメリット | 委託支援のメリット |

| コスト | 委託費用不要(月3-5万円程度削減) | 人件費・研修費等の削減 |

| 専門性 | 社内ノウハウ蓄積 | 専門知識と実績の活用 |

| 法令遵守 | 直接管理可能 | 確実な法令遵守 |

| 業務負担 | 相当な負担増 | 本業への集中可能 |

企業は自社の規模、体制、経験を総合的に判断し、最適な支援体制を選択することが重要です。いずれの場合も、外国人材が安心して働ける環境の提供が最優先の目標となります。

5.特定技能外国人の取得ルートと採用方法

ルート1:技能実習からの移行(試験免除あり)

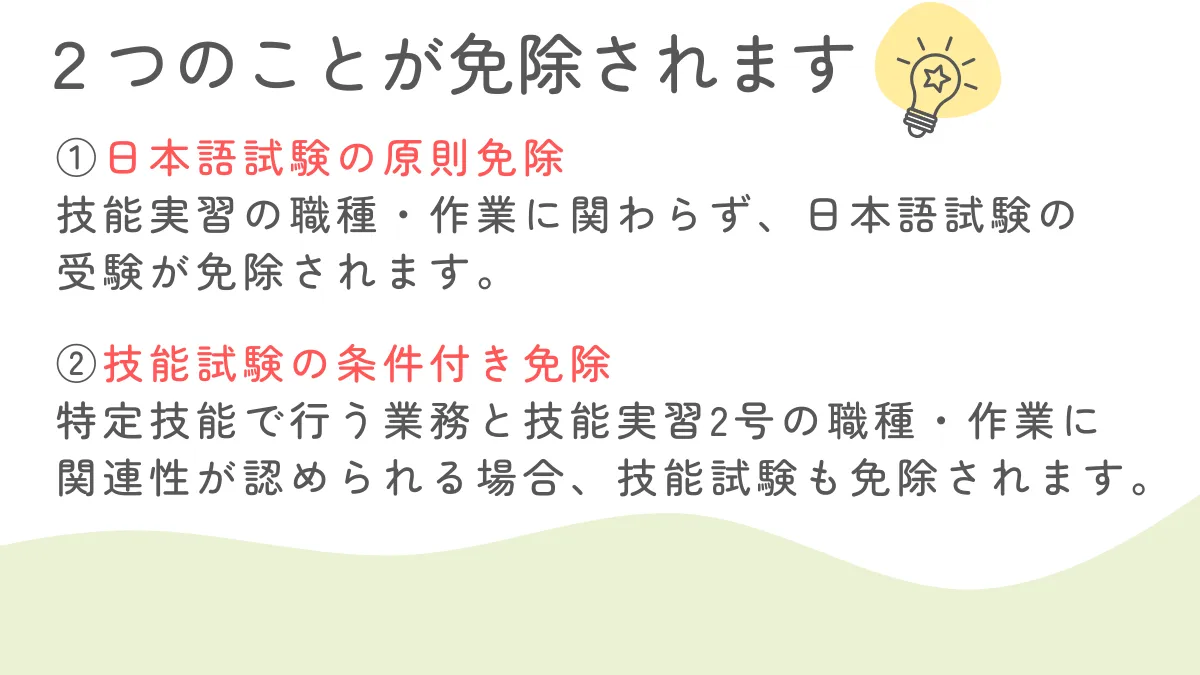

技能実習から特定技能への移行は、最も確実性の高い採用ルートとして多くの企業に活用されています。このルートの最大の特徴は、一定の条件下で試験が免除されることです。

技能実習2号を良好に修了した場合の条件

技能実習2号を良好に修了した外国人は、以下の優遇措置を受けられます。

関連性のある業務例

| 技能実習の職種 | 特定技能の分野 | 試験免除の可否 |

| 食鳥処理加工業 | 飲食料品製造業 | 技能試験免除 |

| 建設機械施工 | 建設分野 | 技能試験免除 |

| 介護職種 | 介護分野 | 技能試験免除 |

| 農業職種 | 農業分野 | 技能試験免除 |

企業にとってのメリット

- 既に日本での生活・就労経験があり、即戦力として期待できる

- 試験リスクが低く、確実な人材確保が可能

- 日本語コミュニケーション能力が一定レベル以上確保されている

- 日本の労働環境や文化への適応が進んでいる

ルート2:試験合格による取得

海外在住者や国内の留学生などが、試験に合格することで特定技能を取得するルートです。

このルートは最も一般的な取得方法となります。各特定産業分野で実施される技能評価試験は、即戦力として必要な技能レベルを測定します。

主要分野の試験概要

| 分野 | 試験方式 | 実施頻度 | 合格率目安 |

| 介護 | 学科+実技 | 年3-4回 | 60-70% |

| 建設 | 学科+実技 | 年6回程度 | 70-80% |

| 外食業 | 学科のみ | 年6回程度 | 85-90% |

| 製造業 | 学科+実技 | 年4-6回 | 75-85% |

特定技能1号の取得には、以下のいずれかの日本語試験に合格する必要があります。

◆技能1号の取得のために合格する必要がある日本語試験◆

- 日本語能力試験(JLPT)N4以上

- 年2回実施(7月・12月)

- 世界各国で受験可能

- 合格率:約35-40%

- 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-basic)200点以上

- 年複数回実施

- CBT方式でその場で結果判定

- より実用的な日本語能力を測定

国内外での試験実施状況

- 国内: 在留資格を有していれば受験可能(短期滞在含む)

- 海外: 国ごとに受験資格が異なるため、送出国での確認が必要

- 第三国受験: 出身国以外での受験も可能

ルート3:留学生からの在留資格変更

在留資格「留学」から「特定技能」への変更は、国内人材の有効活用として注目されているルートです。 留学生の特定技能への移行には、企業・外国人双方にメリットがあります。

企業側のメリット

- 面接等で人物像を事前に把握可能

- 日本の生活環境に既に適応済み

- 一定の日本語能力が期待できる

- 海外からの招聘コストが不要

外国人側のメリット

- 学歴要件に関係なく就労可能

- より幅広い職種での就業機会

- 長期的なキャリア形成の可能性

技術・人文知識・国際業務との比較

| 在留資格 | 学歴要件 | 業務範囲 | 単純労働 |

| 技人国 | 大学卒業等必要 | 専門業務のみ | 不可 |

| 特定技能 | 不要 | 幅広い業務 | 可能 |

特定技能は学歴要件がないため、以下のような留学生も対象となります。

- 専門学校卒業生で大学卒業学歴がない場合

- 大学の専攻と就職希望分野に関連性がない場合

- より実務的な技能を活かしたい場合

採用ルート別の戦略的活用法

短期的人材確保重視の場合

⇒技能実習からの移行者採用を優先し、確実な人材確保を図る

中長期的人材戦略の場合

⇒留学生の特定技能への変更を軸として、計画的な人材育成を実施

国際展開を見据えた場合

⇒ 海外からの試験合格者採用により、将来的な海外事業展開の基盤を構築

コスト最適化重視の場合

⇒ 国内在住者(技能実習修了者・留学生)の活用により、招聘コストを削減

企業は自社の事業戦略、人材ニーズ、コスト方針を総合的に検討し、最適な採用ルートを選択することが重要です。複数のルートを組み合わせることで、安定的で戦略的な外国人材確保が可能となります。

6.採用プロセスと手続きの実務ポイント

在留資格申請に必要な書類と手続き

特定技能外国人の採用には、状況に応じて異なる申請手続きが必要です。適切な手続きの選択と書類準備が、スムーズな採用実現の鍵となります。

在留資格認定証明書交付申請(海外からの新規入国)

海外在住の外国人を招聘する場合に必要な手続きです。この証明書により、外国人は日本での査証申請と入国が可能になります。

必要書類一覧

- 在留資格認定証明書交付申請書

- 写真(4cm×3cm、6ヶ月以内撮影)

- 特定技能外国人の履歴書、技能試験合格証明書

- 特定技能雇用契約書の写し

- 1号特定技能外国人支援計画書

- 特定技能所属機関概要書

- 登記事項証明書(発行から3ヶ月以内)

- 業務執行に関与する役員の住民票の写し

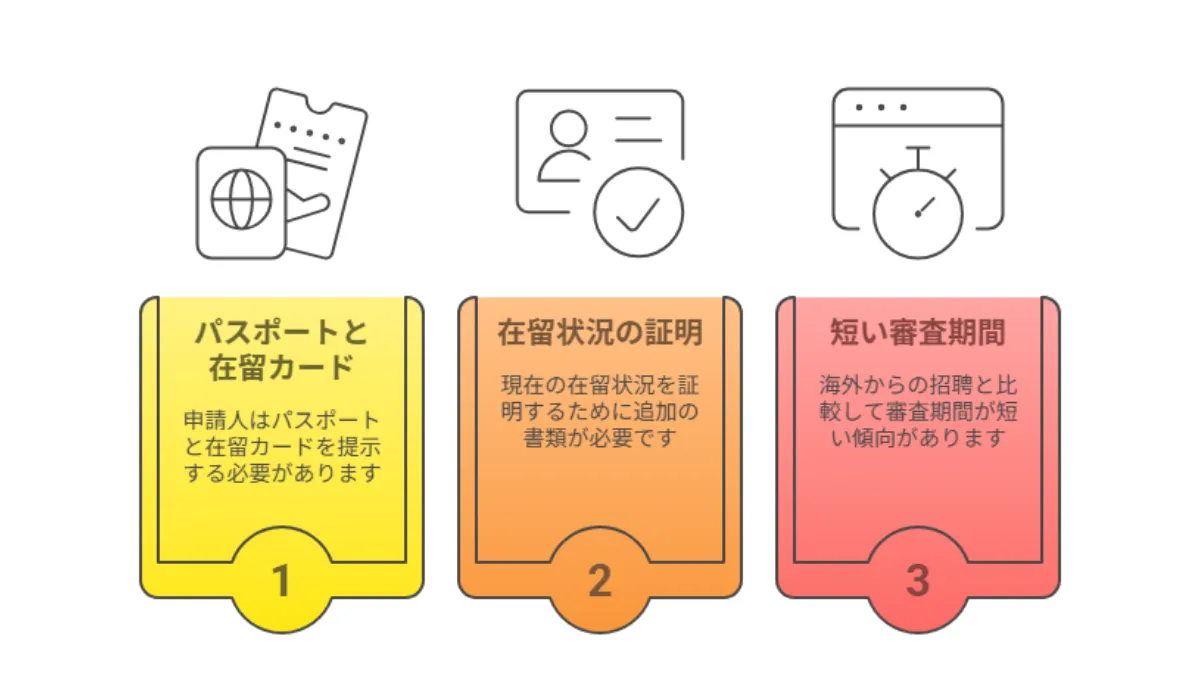

在留資格変更許可申請(国内での資格変更)

既に日本に在住している外国人(留学生、技能実習生等)の在留資格を特定技能に変更する手続きです。

■必要書類の特徴

- 申請人のパスポートと在留カードの提示が必要

- 現在の在留状況を証明する書類が追加で必要

- 海外からの招聘と比較して審査期間が短い傾向

2025年4月から省略可能になった10項目の書類

2025年4月1日から、申請手続きの簡素化により以下の10項目の書類提出が省略可能になりました。この改正により、企業の事務負担が大幅に軽減されています。

省略可能な書類一覧

| 書類名 | 従来の提出義務 | 省略による効果 |

| 特定技能所属機関概要書 | 必須 | 作成時間の短縮 |

| 登記事項証明書 | 必須 | 取得費用の削減 |

| 業務執行に関与する役員の住民票 | 必須 | プライバシー保護向上 |

| 特定技能所属機関の役員に関する誓約書 | 必須 | 手続き簡素化 |

| 労働保険料の納付に係る資料 | 必須 | 事務負担軽減 |

| 社会保険料の納付に係る資料 | 必須 | 準備期間短縮 |

| 国税の納付に係る資料 | 必須 | 取得コスト削減 |

| 法人住民税の納付に係る資料 | 必須 | 手続き迅速化 |

| 特定技能外国人の報酬に関する説明書 | 必須 | 書類作成負担軽減 |

| 雇用の経緯に係る説明書 | 必須 | 申請準備時間短縮 |

※注意事項

省略は「可能」であり、審査において必要と判断された場合は追加提出を求められる可能性があります。

審査期間と申請時の注意点

標準的な審査期間の目安

| 申請種類 | 標準審査期間 | 繁忙期の影響 |

| 在留資格認定証明書交付 | 1-3ヶ月 | 4月、10月は延長傾向 |

| 在留資格変更許可 | 2週間-1ヶ月 | 比較的安定 |

| 在留期間更新許可 | 2週間-1ヶ月 | 3月、9月は混雑 |

申請書類の記載例と避けるべきミス

■よくある記載ミス

- 雇用契約書の報酬額と申請書の記載額の不一致

- 業務内容の記載が曖昧で特定産業分野との関連性が不明

- 支援計画の記載内容が実態と乖離している

- 日本語試験の合格証明書の有効期限切れ

■記載のポイント

- 具体的で客観的な業務内容の記載

- 報酬額は時給換算で最低賃金以上を明示

- 支援計画は実施可能で具体的な内容を記載

- 添付書類の有効期限と整合性を確認

不許可になりやすい要因と対策

| 不許可要因 | 対策 |

| 業務内容の不適合 | 分野別運用方針の詳細確認 |

| 報酬額の不適正 | 同業他社との比較検証 |

| 企業の法令違反歴 | 事前の法令遵守状況確認 |

| 支援体制の不備 | 登録支援機関との連携強化 |

| 書類の不備・不整合 | 複数人によるチェック体制構築 |

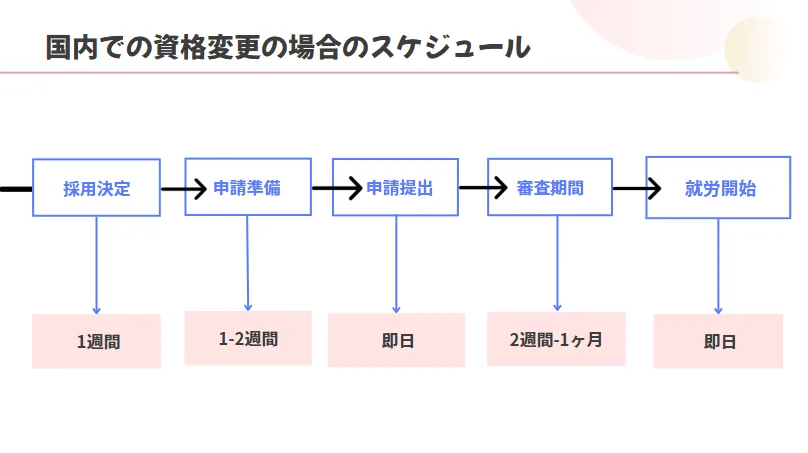

採用から就労開始までのスケジュール管理

効率的な採用実現には、綿密なスケジュール管理が不可欠です。以下のタイムラインを参考に、余裕を持った計画を立てることが重要です。

詳細スケジュール

- 採用決定後(1週間): 雇用契約書締結、必要書類収集開始

- 申請準備期間(2-3週間): 書類作成、支援計画策定、協議会加入

- 申請提出: 地方出入国在留管理局への申請

- 審査期間(1-3ヶ月): 追加書類提出への対応準備

- 入国準備(1-2週間): 査証取得支援、住居・受入準備

スケジュール管理のポイント

- 繁忙期(4月、10月)を避けた申請時期を設定する

- 技能試験・日本語試験の実施スケジュールとの調整をしておく

- 現在の在留期間満了日から逆算して計画する

- 企業の事業繁忙期との調整をする

支援計画の準備と実施体制の構築

支援計画の入念の準備をすること、そしてチェックポイントを確認しながらしっかりしっかり計画を作成していくことが大切です。

支援計画作成のチェックポイント

- 10項目の支援内容すべてを具体的に記載

- 実施時期と担当者を明確に設定

- 外国人が理解できる言語での対応体制を確保

- 緊急時対応手順の明文化

実施体制構築の要素

- 支援責任者と支援担当者の配置をすること

- 通訳・翻訳体制の整備すること

- 外部機関(病院、学校等)との連携体制をつくること

- 24時間対応可能な相談窓口の設置をすること

適切な申請手続きと綿密なスケジュール管理により、特定技能外国人の円滑な採用が実現できます。

初回申請の場合は、行政書士等の専門家や登録支援機関のサポートを活用することで、確実性を高めることができます。

7.登録支援機関の役割と選定ポイント

登録支援機関とは何か

登録支援機関は、特定技能1号外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)から委託を受けて、外国人の支援を行う出入国在留管理庁から認定を受けた機関です。

2019年の制度開始以来、外国人材の適正な受入れと定着支援の専門機関として重要な役割を担っています。

登録支援機関は、以下の10項目の支援を包括的に提供することが法的に義務付けられています。

- 事前ガイダンス: 入国前または在留資格変更前の制度説明

- 出迎え・送迎: 入国時の空港出迎えと住居等への送迎

- 住居確保支援: 賃貸住宅の確保、必要な契約等の支援

- 生活オリエンテーション: 日本での生活ルール、公共サービス等の説明

- 公的手続き同行: 市役所、税務署等での各種手続きへの同行

- 日本語学習支援: 日本語教室の情報提供、学習支援

- 相談・苦情対応: 職場や生活上の相談対応(24時間対応)

- 日本人との交流促進: 地域住民等との交流機会の提供

- 転職支援: 受入れ機関の都合による離職時の次期雇用先確保支援

- 定期的な面談: 労働・生活状況の定期的な確認

委託が必須となる条件

以下の条件に該当する企業は、自社での支援実施ができず、登録支援機関への委託が必須となります。

委託が必須となる条件

- 過去2年間外国人在籍なし: 中長期在留者の受入れ実績がない場合

- 支援担当者の言語能力不足: 外国人と意思疎通できる職員がいない場合

- 法令違反歴: 過去5年間に出入国・労働関係法令違反がある場合

登録支援機関に委託する場合は、10項目すべてを委託する「全委託」が原則です。

一部の支援のみを企業が実施し、残りを委託することはできません。これは支援の一体性と責任の明確化を図るためです。

自社支援vs委託のメリット・デメリット

企業が支援方法を選択する際は、以下の比較を参考に、自社の状況に最適な方法を選択することが重要です。

自社支援のメリット・デメリット

| メリット | デメリット |

| 委託費用削減(月3-5万円程度) | 専門知識習得の負担 |

| 外国人との直接的関係構築 | 24時間対応体制の構築負担 |

| 社内ノウハウの蓄積 | 法令遵守リスクの増大 |

| 支援内容の柔軟な調整 | 人材配置の負担 |

委託支援のメリット・デメリット

| メリット | デメリット |

| 専門知識と豊富な実績の活用 | 月額委託費用(3-5万円程度) |

| 確実な法令遵守 | 外国人との関係が間接的 |

| 本業への集中可能 | 支援内容の調整に制約 |

| 多言語対応の確実性 | 社内ノウハウ蓄積の機会減少 |

判断基準となる企業規模と体制

| 企業規模 | 推奨アプローチ | 理由 |

| 大企業(従業員300名以上) | 自社支援体制構築 | コスト削減効果とノウハウ蓄積メリット大 |

| 中規模企業(50-300名) | 状況に応じて選択 | 受入れ人数と既存体制を総合判断 |

| 小規模企業(50名未満) | 委託支援 | 専門性確保とリスク管理を優先 |

登録支援機関選定の重要なチェックポイント

適切な登録支援機関の選定は、特定技能外国人の安定した就労と企業の法令遵守の両面で極めて重要です。

実績と専門性の確認方法

- 支援実績数: 累計支援人数と継続率の確認をする

- 分野別専門性: 自社業界での支援経験と知識の程度を確認する

- 多言語対応力: 採用予定外国人の母国語に対応できるのかどうか確認をする

- 地域密着性: 事業所近隣での支援実績とネットワークはあるのか確認する

費用体系と継続的なコスト

| 費用項目 | 相場 | 確認ポイント |

| 初期費用 | 5-15万円 | 支援計画作成、各種手続き代行費用 |

| 月額支援費 | 3-5万円 | 10項目支援の包括費用 |

| 更新時費用 | 3-8万円 | 在留期間更新手続き代行費用 |

| 追加支援費 | 都度見積 | 緊急対応、特別支援の費用体系 |

サポート体制の質と対応力

- 24時間対応体制⇒緊急時の連絡体制と対応速度

- 定期面談の質⇒形式的でない実質的な面談実施

- 報告体系⇒企業への定期報告の詳細度と頻度

- 問題解決力⇒トラブル発生時の対応実績と解決力

どれだけのサポートがあるのかが、非常に重要です。サポート体制の質と対応力は要チェックです。

選定時の重要な質問事項

- 支援実績と成功事例はどのくらいあるのか?

- 支援担当者の専門資格と経験年数はどのくらいか?

- 緊急時対応の具体的な体制と実績はどのくらいか?

- 費用に含まれるサービス範囲の詳しい内容とは?

- 契約解除条件と引継ぎ体制とは?

このような質問を選ぶ基準としながら、慎重に選んでいくことをおすすめします。

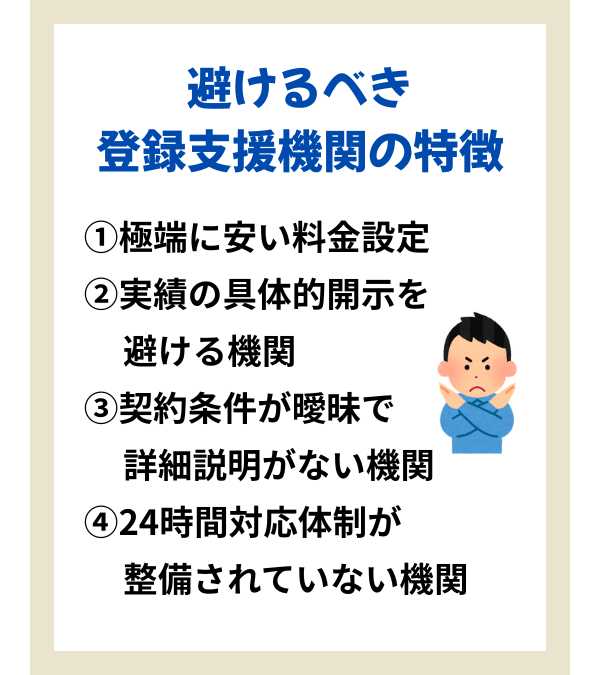

避けるべき登録支援機関の特徴

登録支援機関の選定は、特定技能外国人の成功的な受入れの重要な要素です。複数の機関から提案を受け、自社のニーズと予算に最適な機関を慎重に選択することが、長期的な成功につながります。

登録支援機関についての役割や費用など、もっと詳しく知りたい方はこちらの記事がおすすめです。

8.特定技能制度を活用した持続可能な人材確保戦略

特定技能制度は、単なる人手不足の解決策を超えて、企業の持続的成長を支える戦略的人材確保の基盤となります。

2025年の制度改正と2026年の育成就労制度開始により、外国人材活用の環境はさらに整備されます。

今こそ適切な制度理解に基づいた計画的な活用により、企業と外国人材双方にメリットのある長期的関係を構築し、競争優位性を確保しましょう。

■登録支援機関への委託を検討されているなら…

1号特定技能外国人支援・登録支援機関なら株式会社バックエンドにお任せください。経験豊富な専門の行政書士がトータルでサポートいたします。