2025年4月から特定技能制度が大幅に改正され、協力確認書の新設や定期報告制度の変更など、企業が対応すべき重要なポイントが多数追加されました。

また、技能実習2号からの移行申請急増により審査期間の長期化も予想されています。

本記事では、最新の制度変更に完全対応した申請手順を7つのステップで体系化し、必要書類から費用相場まで実務に直結する情報を徹底解説します。

- 2025年4月制度改正の具体的対応方法:協力確認書提出から新様式対応まで最新ルールを完全理解

- 7ステップによる確実な申請手順:要件確認から許可後まで段階的なフローで申請成功率を最大化

- 透明な費用構造と最適化戦略:自社対応から専門家委託まで詳細な費用分析で予算計画を最適化

1.【2025年4月改正対応】特定技能申請の基本知識と制度変更のポイント

特定技能制度の概要と申請が必要なケース

特定技能制度は、日本の深刻な人手不足に対応するため2019年4月に創設された在留資格制度です。

現在、16の特定産業分野で外国人材の受け入れが可能となっており、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つの類型があります。

特定技能1号・2号の基本的な違い

| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |

| 在留期間 | 最大5年(更新制) | 制限なし(更新可能) |

| 対象分野 | 16分野 | 11分野(介護除く) |

| 家族帯同 | 不可 | 可能 |

| 支援義務 | あり | なし |

申請が必要となる主なケース

特定技能の申請は、以下の2つのパターンに分かれます。

- 在留資格変更許可申請:既に日本に在留している外国人(留学生、技能実習生等)が特定技能に変更する場合

- 在留資格認定証明書交付申請:海外にいる外国人を新たに呼び寄せる場合

2025年4月からは、これらの申請に際して新たに「協力確認書」の事前提出が義務化されました。この変更により、従来の申請フローが大きく変わることになります。

2025年4月から変わる申請ルールの重要ポイント

今回の制度改正における最も重要な変更点を4つの観点から詳しく解説します。

1.新様式(令和7年4月1日以降)への対応

申請書(省令様式)に「地域の共生施策に関する連携」に係る項目として項番(32)が新たに追加されました。

これにより、申請時に地方公共団体からの共生施策への協力について申告する必要があります。

特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを、特定技能所属機関の基準として規定することとしました。

また、1号特定技能外国人支援計画(以下「支援計画」という。)の基準として、支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることも規定することとしました。

参照元:出入国在留管理庁「特定技能制度における地域の共生施策に関する連携」

2.協力確認書の提出義務(地方公共団体との連携)

2025年4月1日以降、特定技能外国人を初めて受け入れる企業は、在留資格申請前に「協力確認書」を地方公共団体に提出することが義務化されました。

提出先は以下の通りです。

- 特定技能外国人が活動する事業所の所在地の市区町村

- 特定技能外国人の住居地の市区町村

- 両方が同一の場合は、該当する市区町村に1通のみ提出

3.定期報告の頻度変更(3ヶ月ごと→年1回)

これまで四半期ごと(3ヶ月に1回)だった定期報告が、2026年4月から年1回に変更されます。初回の報告は2026年4月1日から5月31日までに、2025年度分の実績を提出する形となります。

報告書類も「受入れ・活動状況に係る届出書」と「支援実施状況に係る届出書」が一体化され、報告項目も整理されます。

4.書類省略要件の拡大

一定の事業規模があり適正な受入れを行うことが見込まれる機関については、以下10項目の書類提出が省略できるようになりました。

省略できる提出書類

- 特定技能所属機関概要書

- 登記事項証明書

- 業務執行に関与する役員の住民票

- 特定技能所属機関の役員に関する誓約書

- 労働保険料の納付に係る資料

- 社会保険料の納付に係る資料

- 国税の納付に係る資料

- 法人住民税の納付に係る資料

- 特定技能外国人の報酬に関する説明書

- 雇用の経緯に係る説明書

技能実習2号からの移行申請急増への対策

2022年3月に入国制限が緩和されて以来入国した技能実習生が、2025年1月から4月にかけて技能実習2号を修了する時期を迎えるため、特定技能1号への移行申請が大幅に増加すると予想されています。

2025年1月〜4月の審査期間長期化予測

出入国在留管理庁は、この期間中の窓口混雑と審査結果通知の大幅な遅延を予告しています。

通常1〜3ヶ月の審査期間が、さらに延長される可能性が高いとされています。混雑を避けるための対策として、以下の準備スケジュールが推奨されます。

推奨スケジュール

- 技能実習修了6ヶ月前:書類準備開始、協力確認書の提出

- 修了3ヶ月前:申請書類一式の完成

- 修了2ヶ月前:申請実行(混雑期を避ける)

特定活動への一時変更の活用方法

外国人本人の要件を満たしているが受入れ機関の書類準備が整わない場合は、「特定活動(特定技能1号への移行を希望する場合)」への在留資格変更許可申請を活用できます。

これにより、準備期間を確保しながら適法に在留を継続できます。

特定技能と技能実習の基本知識や仕組みを比較してそれぞれどう違うのか、もっと詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

2.特定技能申請の7つのステップと詳細な手続きフロー

特定技能申請は複雑な手続きですが、7つのステップに分けて体系的に進めることで、確実かつ効率的に申請を完了できます。

特定技能1号ビザの取得手続きは大きく3つのフェーズに分かれますが、実際の実務では更に細分化した対応が必要です。

ステップ1:申請前の要件確認と事前準備

申請を開始する前に、外国人本人と受入れ企業の両方が要件を満たしているかを確認することが最重要です。

外国人本人の要件(技能試験合格・技能実習修了)

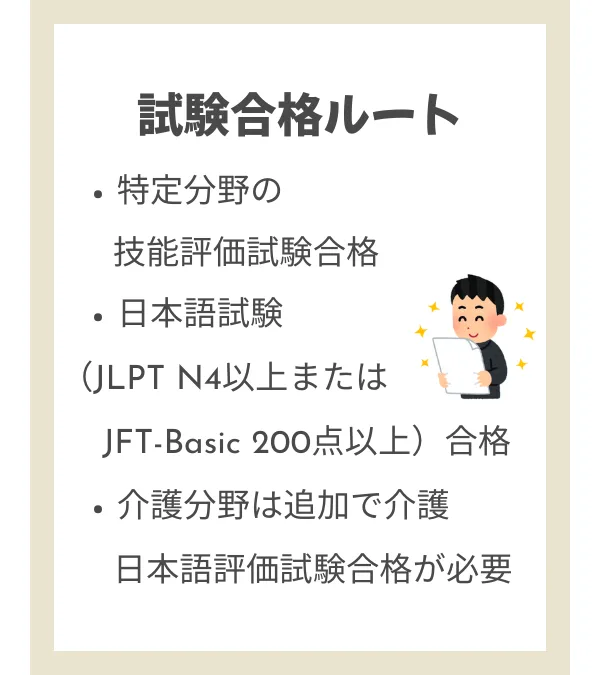

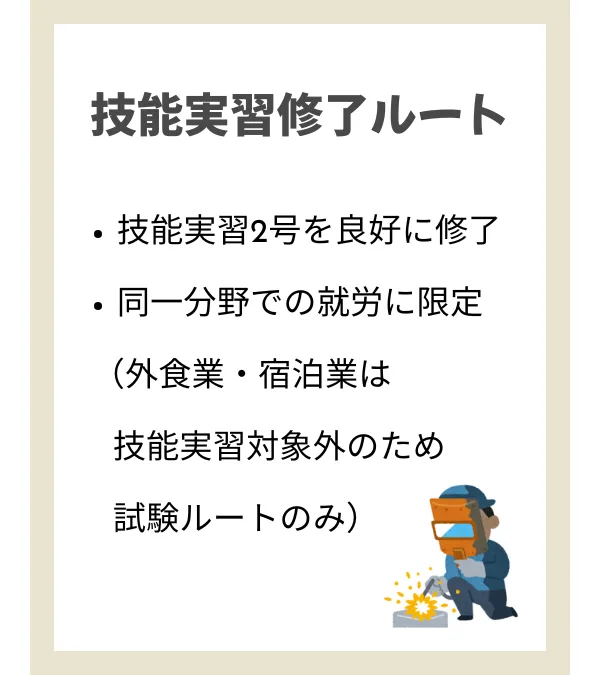

特定技能1号を取得するには、以下の2つのルートがあります。

受入れ企業の適格性要件

企業が満たすべき主要な要件は以下の通りです。

| 要件カテゴリ | 具体的内容 |

| 財務健全性 | 安定した財務状況、継続的な事業運営能力 |

| 法令遵守 | 過去5年以内の出入国・労働法令違反なし |

| 雇用条件 | 日本人と同等以上の報酬、適正な労働条件 |

| 支援体制 | 外国人支援のための組織体制整備 |

対象業種(16分野)の確認

特定技能の対象となるのは、「介護」「外食」「宿泊」などの人材の確保が困難な16の特定産業分野です。

自社の事業内容が対象分野に該当するかの確認は、各分野の「特定の分野に係る要領別冊」で詳細に規定されています。

ステップ2:雇用契約の締結と支援計画の策定

雇用条件書の作成ポイント

雇用条件書は申請書類の中でも最も重要な書類の一つです。以下の点に特に注意して作成します。

- 報酬額の設定:同等の技能を有する日本人と同等以上の金額

- 労働時間・休日:労働基準法に完全準拠

- 社会保険:健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険の完備

- 契約期間:特定技能1号は最大1年、更新可能

報酬の同等性証明方法

同等の技能を有する日本人の技能者がいない場合は、特定技能外国人と同じ職種の日本人がいれば、その日本人と比較した説明書を作成する必要があります。

同じ職種の日本人もいない場合は、適切な報酬予定額の設定根拠を様式任意で説明します。

1号特定技能外国人支援計画書の作成

特定技能1号を受け入れる場合は円滑に活動ができるよう、1号特定技能外国人支援計画を提出しなければなりません。支援計画には以下の10項目の支援が含まれます。

義務的支援10項目

- 事前ガイダンス

- 出入国時の送迎

- 住居確保・生活に必要な契約支援

- 生活オリエンテーション

- 公的手続等への同行

- 日本語学習の機会の提供

- 相談・苦情への対応

- 日本人との交流促進

- 転職支援(人員整理等の場合)

- 定期面談

1号特定技能外国人支援計画は、在留申請時に提出する必要があり、変更があった場合は届出を行う必要があります。 1号特定技能外国人支援計画の主な記載内容は以下のとおりです。

支援計画の主な記載事項

参照元:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援計画の作成」

- 支援責任者の氏名及び役職等

- 登録支援機関(登録支援機関に委託する場合のみ)

- 下記の10項目(義務的支援10項目)

ステップ3:必要書類の収集と作成(分類別詳細解説)

特定技能外国人を受け入れるための必要書類は、大きく分けて3種類あります。効率的な書類準備のため、分類別に整理して進めることが重要です。

①申請人(外国人)関連書類の準備

| 書類カテゴリ | 主要書類 | 準備者 |

| 申請書関連 | 在留資格認定証明書交付申請書/在留資格変更許可申請書 | 外国人本人または企業 |

| 能力証明 | 技能試験合格証明書、日本語試験合格証明書 | 外国人本人 |

| 身分証明 | パスポート写し、証明写真 | 外国人本人 |

| 健康状態 | 健康診断個人票 | 外国人本人 |

| 税務関係 | 課税証明書、納税証明書、源泉徴収票 | 外国人本人 |

②所属機関(企業)関連書類の準備

雇用企業に関する書類として、申請が必要な書類は9つあり、3つのカテゴリーに分けることが可能です。

- 企業基本情報

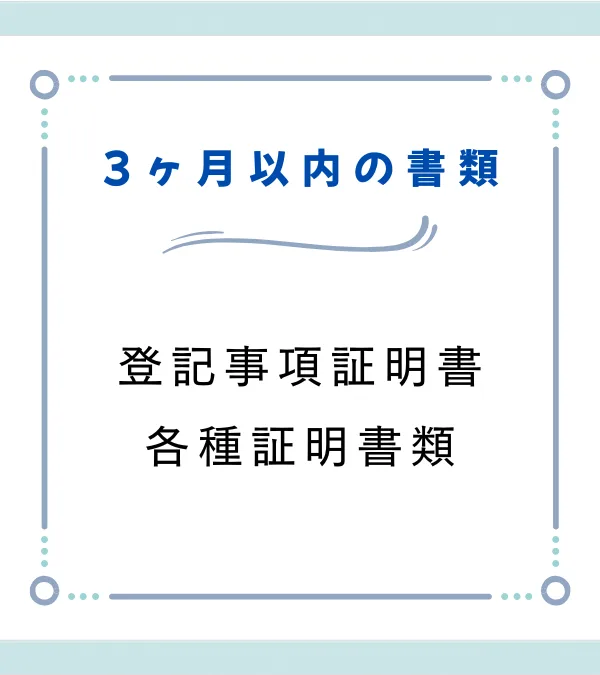

- 登記事項証明書(発行から3ヶ月以内)

- 所属機関概要書

- 役員住民票の写し(本籍地記載、マイナンバー記載なし)

- 財務・コンプライアンス関係

- 決算書・確定申告書の写し(直近2年分)

- 各種納税証明書(税務署、市町村)

- 社会保険料納入状況回答票(前々月までの24ヶ月分)

- 労働保険料納付証明書

- 支援関係

- 1号特定技能外国人支援計画書

- 支援委託契約書(委託する場合)

③分野別特有書類の準備

各産業分野で追加書類が必要です。

特に建設業は最も複雑で、国土交通省の受入計画認定申請から認定までは1か月半~2か月程度を見込んでおり、この認定証が出入国在留管理庁への申請の添付書類となるため、事前準備が必須です。

ステップ4:協力確認書の地方公共団体への提出

2025年4月新設の手続き詳細

2025年4月1日以降、特定技能外国人を初めて受け入れる企業は、在留資格申請前に「協力確認書」を地方公共団体に提出することが義務化されました。

事業所所在地・住居地別の提出先

協力確認書は以下の市区町村に提出が必要です。

- 特定技能外国人が活動する事業所の所在地

- 特定技能外国人の住居地

両者が同一の市区町村の場合は、該当する市区町村に1通のみ提出します。

オンライン or 郵送での申請方法

自治体によって提出方法が異なります。

- 電子申請対応自治体:大阪市、京都市など(行政オンラインシステム利用)

- 郵送・メール対応自治体:指定様式をダウンロードして提出

- 窓口提出自治体:直接持参が必要

ステップ5:出入国在留管理局への申請実行

窓口申請 or オンライン申請の選択

申請方法は窓口申請とオンライン申請から選択できます。それぞれの特徴は以下の通りです。

| 申請方法 | メリット | デメリット | 手数料(2025年改定後) |

| 窓口申請 | 直接相談可能、システム障害の影響なし | 待ち時間、営業時間の制約 | 6,000円 |

| オンライン申請 | 24時間申請可能、混雑回避 | システム操作が複雑 | 5,500円 |

申請代理人の指定方法

- 在留資格変更許可申請:原則として外国人本人が申請

- 在留資格認定証明書交付申請:原則として受入れ企業が申請代理人

企業担当者が代理申請する場合は、申請等取次者としての適格性確認が必要です。

申請時の注意事項

特定技能ビザは、ほかの在留資格に比べると申請書類が多く、手続きが煩雑になるのでミスが起きやすいので注意が必要です。特に以下の点は慎重に確認します。

- 書類の有効期限(発行から3ヶ月以内)

- 申請書の記載内容と添付書類の整合性

- 署名・捺印の漏れなし

ステップ6:審査期間中の対応と追加書類提出

標準審査期間(1〜3ヶ月)の実情

標準処理期間を超える場合も多いため、余裕を持ったスケジューリングが必要です。

補正指示への対応方法

審査期間中に補正指示(追加書類の提出要求)が出される場合があります。迅速な対応が審査期間短縮のカギとなるため、以下の体制を整備しておきます。

- 担当者の明確化と連絡体制の整備

- 必要書類の即座の収集・作成体制

- 行政書士等専門家との連携体制

進捗確認の手段

申請後の進捗確認は以下の方法で可能です。

- 申請受付票の照会番号による電話確認

- オンライン申請の場合はシステム上での進捗確認

- 必要に応じて出入国在留管理局への直接問い合わせ

ステップ7:許可後の手続きと継続的義務

在留カード受取と就労開始

許可通知受領後は以下の手続きを実施します。

- 在留カードの受取(在留資格変更の場合)

- 就労開始報告:雇用開始から14日以内

- 各種保険の加入手続き

- 住民登録等の生活基盤整備支援

建設業の場合は、受入れを開始したときは速やかに「1号特定技能外国人受入報告書」を国土交通省に提出(オンライン申請)する必要があります。許可後直ちに支援計画に基づく支援業務を開始します。

定期報告義務の新ルール対応

2025年4月から定期報告の頻度が四半期ごとから1年に1回に変更され、2026年4月1日から5月31日までに初回の報告を行います。

報告内容も「受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書」として一体化されるため、新様式への対応準備が必要です。

届出の提出頻度が四半期ごとから1年に1回に変更されます。(対象年の4月1日から翌年3月31日までの受入れ・活動・支援実施状況を翌年4月1日から5月31日までに提出する必要があります。)

参照元:出入国在留管理庁「特定技能制度における運用改善について」

3.特定技能申請に必要な書類一覧と効率的な収集方法

特定技能申請における書類準備は、申請成功の最重要要素です。膨大な書類を効率的に収集するため、体系的なアプローチが必要となります。

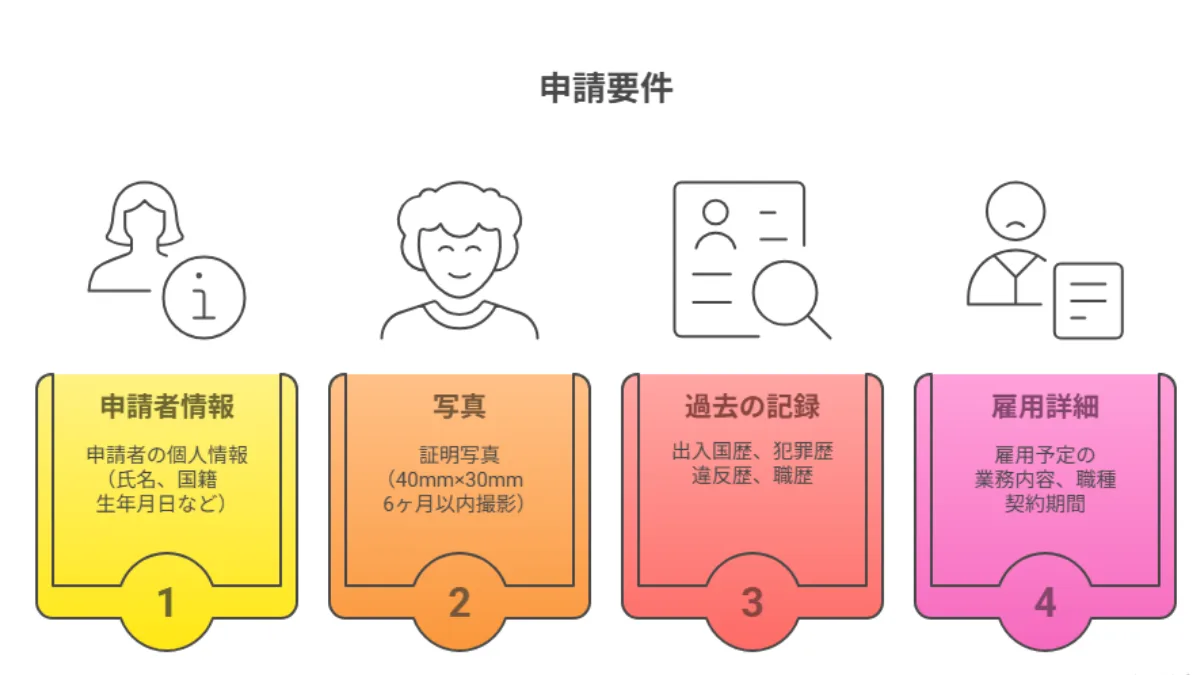

申請人(外国人本人)に関する必要書類

在留審査申請書(新様式対応)

2025年4月1日以降は新様式の申請書を使用し、地域の共生施策に関する連携項目(項番32)が追加されています。申請書には以下の情報を正確に記載します。

技能試験・日本語試験合格証明書

技能水準の立証として以下の書類が必要です。

| 試験区分 | 必要書類 | 発行機関 | 取得方法 |

| 技能評価試験 | 各分野の試験合格証明書 | 分野別試験実施機関 | 試験センターが発行 |

| 日本語試験 | JLPT合格証明書(N4以上) | 国際交流基金 | 試験実施機関が発行 |

| 日本語試験 | JFT-Basic成績証明書(200点以上) | 国際交流基金 | オンライン成績表 |

| 介護日本語 | 介護日本語評価試験合格証明書 | 厚生労働省 | 介護分野のみ必要 |

健康診断個人票(様式と取得方法)

健康状態の確認として、以下の基準を満たす健康診断書が必要です。

- 国外在住者:申請日から遡り3ヶ月以内の診断

- 国内在住者:申請日から遡り1年以内の診断

- 指定様式:出入国在留管理庁の参考様式第1-3号を使用

- 診断項目:結核、梅毒等の感染症検査を含む

取得手順は、以下の通りです。

- 出入国在留管理庁HPから様式をダウンロード

- 指定様式を医療機関に持参

- 必要な検査を受診(費用:10,000円程度)

- 診断書を医師に作成してもらう

税金・年金・健康保険関係書類

既に日本に在住している外国人の場合、以下の書類で適正な納税・保険料納付を証明します。

| 書類名 | 取得場所 | 注意点 |

| 住民税課税証明書 | 各市区町村役場 | 最新年度分 |

| 住民税納税証明書 | 各市区町村役場 | 滞納がないこと |

| 源泉徴収票 | 勤務先企業 | 前年分 |

| 国民健康保険証の写し | – | 加入者のみ |

| 国民健康保険料納付証明書 | 各市区町村役場 | 未納がないこと |

| 国民年金納付記録 | 年金事務所 | 未納期間の説明が必要な場合あり |

所属機関(受入れ企業)に関する必要書類

企業概要書類(登記簿謄本等)

企業の適格性を証明する基本書類として以下が必要です。

| 書類名 | 取得場所 | 有効期限 | 注意点 |

| 登記事項証明書 | 法務局 | 発行から3ヶ月以内 | 履歴事項全部証明書を取得 |

| 所属機関概要書 | – | – | 企業が作成、代表者が記載 |

| 役員住民票の写し | 各市区町村役場 | 発行から3ヶ月以内 | 本籍地記載、マイナンバー記載なし |

財務・税務関係書類(納税証明書等)

企業の財務健全性と法令遵守状況を示す書類です。

| 書類カテゴリ | 具体的書類 | 期間 | 取得先 |

| 財務書類 | 決算書・確定申告書の写し | 直近2年分 | 企業保管分 |

| 国税関係 | 納税証明書(その3) | 最新分 | 税務署 |

| 地方税 | 法人住民税納税証明書 | 最新分 | 各市区町村 |

| 社会保険 | 社会保険料納入状況回答票 | 前々月までの24ヶ月分 | 年金事務所 |

| 労働保険 | 労働保険料納付証明書 | 最新分 | 都道府県労働局 |

労働・社会保険関係書類

雇用環境の適正性を証明する書類はこちらが必要です。

- 就業規則(10人以上の事業所)

- 賃金規程

- 36協定届の写し(時間外労働がある場合)

- 雇用保険適用事業所設置届の写し

営業許可証等の業種別書類

業種に応じた営業許可・届出書類はこちらが必要です。

- 飲食業:食品営業許可証

- 建設業:建設業許可証

- 介護業:介護事業者指定通知書

- 宿泊業:旅館業営業許可証

分野別特有の必要書類

誓約書と協議会入会証明書

各分野共通で必要な書類はこの2点です。

| 書類名 | 内容 | 作成者 |

| 分野別誓約書 | 特定技能外国人受入れに関する誓約 | 企業 |

| 協議会入会証明書 | 各分野協議会への加入証明 | 各分野協議会 |

各分野で必要なものは以下のおとりです。建設分野は他の分野と比べて特に複雑な手続きが必要なので注意しましょう。

建設業の受入計画認定証

- 事前準備(6ヶ月前〜)

- 建設技能人材機構(JAC)への加入

- 建設キャリアアップシステムへの登録

- 建設業許可の確認

- 受入計画認定申請(3ヶ月前〜)

- 建設特定技能受入計画認定申請書

- 外国人就労管理システムでの事前登録

- 認定まで1.5〜2ヶ月を要する

- 必要な追加書類

- 同等報酬に関する説明書

- 重要事項事前説明書(多言語対応)

介護分野特有の要件

- 介護事業者としての指定を受けていることの証明

- 介護職員の配置基準を満たすことの説明

- 夜勤体制に関する説明書

その他分野の特別要件

- 外食業:食品衛生責任者の配置証明

- 宿泊業:宿泊施設の概要と設備説明書

- 漁業:漁業許可証、安全管理体制の説明

書類収集の効率化と不備防止のコツ

書類準備スケジュールテンプレート

効率的な書類準備のため、以下のスケジュールで進めることを推奨します。

| 時期 | 主な作業 | 担当 | 重要ポイント |

| 申請3ヶ月前 | 協力確認書提出、企業書類収集開始 | 企業 | 納税証明書等の取得 |

| 申請2ヶ月前 | 外国人書類収集、健康診断実施 | 外国人/企業 | 有効期限の管理 |

| 申請1ヶ月前 | 申請書作成、書類最終確認 | 企業 | 記載内容の整合性確認 |

| 申請直前 | 最新書類の差し替え、申請書提出 | 企業 | 書類の有効期限確認 |

よくある書類不備パターンと対策

| 不備パターン | 発生頻度 | 対策方法 |

| 有効期限切れ | 高 | 申請直前での最新書類取得 |

| 記載内容の不整合 | 高 | 複数人でのダブルチェック |

| 署名・押印の漏れ | 中 | チェックリストによる確認 |

| 翻訳書類の不備 | 中 | 専門業者による翻訳依頼 |

| 様式の古いバージョン使用 | 低 | 出入国在留管理庁HPでの最新様式確認 |

有効期限管理の重要ポイント

書類の有効期限管理は申請成功の鍵となります。

◆効率的な管理方法◆

- 取得日、有効期限、更新予定日を記録する。

- 有効期限の1ヶ月前にリマインダーを設定しておく。

- 重要書類は予備をもう1部取得しておく。

- 原本はスキャンしてデータとして保管しておく。

4.特定技能申請にかかる費用の詳細と相場分析

特定技能申請にかかる費用は、申請方法や採用パターンによって大きく異なります。透明性の高い費用計画を立てるため、詳細な内訳と最新の相場情報を解説します。

自社申請の場合の最小必要費用

企業が全ての手続きを自社で行う場合の最小限の費用は以下の通りです。

入管手数料(印紙代)

- 在留資格変更許可申請:4,000円(2025年改定前)→ 6,000円(2025年改定後)

- 在留資格認定証明書交付申請:無料

- オンライン申請:5,500円(混雑緩和のため窓口より安く設定)

書類取得費用:5,000円〜15,000円 (主要な書類取得費用の内訳)

| 書類名 | 費用 | 備考 |

| 登記事項証明書 | 600円 | 法務局 |

| 住民票(役員分) | 300円×人数 | 各市区町村 |

| 納税証明書(税務署) | 400円 | 1通あたり |

| 納税証明書(市区町村) | 300円 | 1通あたり |

| 社会保険料納入状況回答票 | 無料 | 年金事務所 |

| 労働保険料納付証明書 | 無料 | 労働局 |

健康診断費用:10,000円程度

- 一般的な健康診断:8,000円〜12,000円

- 感染症検査含む:10,000円〜15,000円

- 海外での診断:国により異なる(5,000円〜20,000円)

専門家委託時の費用相場と内訳

行政書士への書類作成委託:8万円〜25万円

行政書士への委託費用の相場は、初回申請で15万円〜25万円程度、2回目以降は10万円〜15万円程度となっています。

| 申請パターン | 書類作成のみ | 申請代行含む | 特記事項 |

| 初回申請 | 8万円〜15万円 | 15万円〜25万円 | 受入体制整備費用含む |

| 2回目以降 | 6万円〜10万円 | 10万円〜15万円 | 書類簡素化により減額 |

| 建設業 | 15万円〜30万円 | 25万円〜40万円 | 受入計画認定申請含む |

| 更新申請 | 3万円〜8万円 | 5万円〜12万円 | 比較的簡易 |

登録支援機関への支援委託:月額2万円〜3万円(支援業務の委託費用は月額制が一般的です。)

| 支援内容 | 月額費用 | 年額費用 | サービス内容 |

| 基本支援パック | 2万円〜2.5万円 | 24万円〜30万円 | 法定支援10項目 |

| 充実支援パック | 2.5万円〜3.5万円 | 30万円〜42万円 | 法定+追加支援 |

| プレミアム支援 | 3.5万円〜5万円 | 42万円〜60万円 | 24時間対応等 |

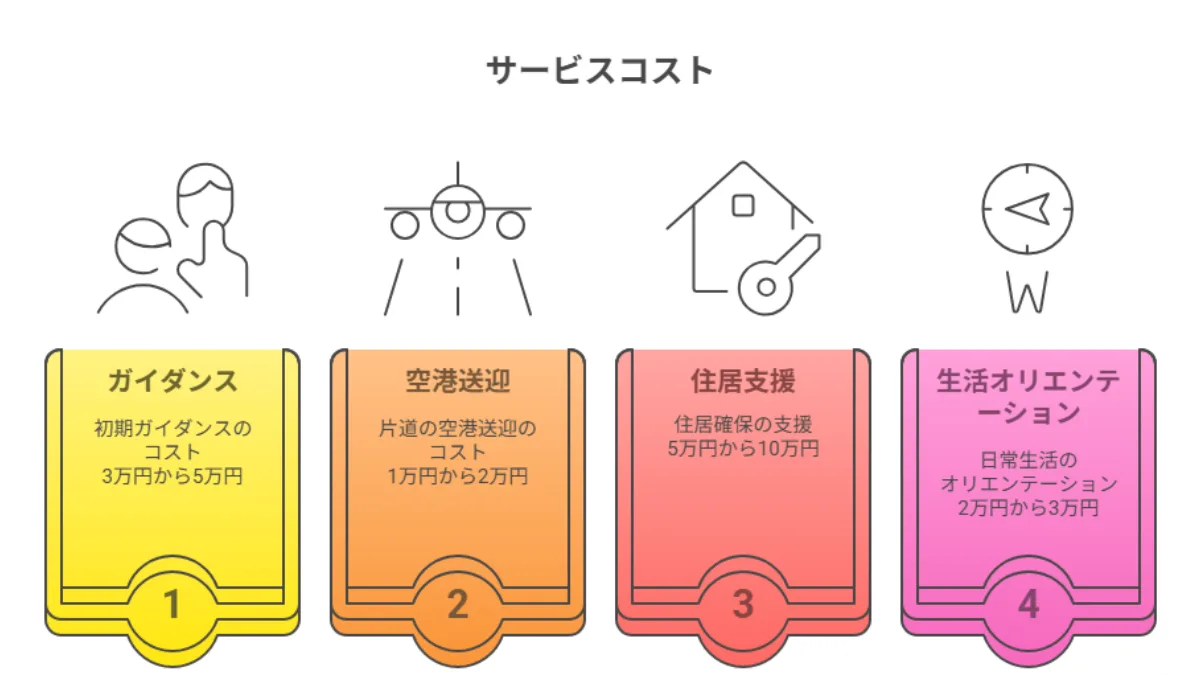

項目別支援費用の目安

- 事前ガイダンス:3万円〜5万円

- 空港送迎:1万円〜2万円(片道)

- 住居確保支援:5万円〜10万円

- 生活オリエンテーション:2万円〜3万円

人材紹介会社利用時:10万円〜30万円

人材紹介会社を利用した場合の紹介手数料は、特定技能外国人一人あたり10万円〜30万円程度が相場となっています。

分野別・採用パターン別の追加費用

建設業のJAC加入費用

建設業では一般社団法人建設技能人材機構(JAC)への加入が必須で、年会費24万円と受入負担金15万円〜24万円(1名あたり年額)が必要です。

建設企業が特定技能外国人を受け入れるためには、特定技能外国人受入事業実施法人である「(一社)建設技能人材機構(JAC)」の正会員団体のいずれかに加入、または賛助会員として加入している必要があります。

参照元:一般社団法人建設技能人材機構「建設技能人材機構(JAC)入会のご案内」

| 費用項目 | 金額 | 対象 |

| JAC年会費 | 24万円/年 | 企業単位 |

| JAC受入負担金 | 15万円〜24万円/年・人 | 外国人1名あたり |

| 建設キャリアアップシステム | 3,200円/年・人 | 外国人1名あたり |

海外人材の送り出し機関費用:10万円〜60万円

海外から特定技能外国人を招聘する場合の追加費用

| 送出国 | 送出機関費用 | 教育費用 | 渡航費用 | 合計目安 |

| ベトナム | 20万円〜40万円 | 10万円〜20万円 | 5万円〜8万円 | 35万円〜68万円 |

| フィリピン | 15万円〜30万円 | 8万円〜15万円 | 6万円〜10万円 | 29万円〜55万円 |

| インドネシア | 18万円〜35万円 | 10万円〜18万円 | 7万円〜12万円 | 35万円〜65万円 |

| ミャンマー | 25万円〜45万円 | 12万円〜25万円 | 8万円〜15万円 | 45万円〜85万円 |

国内在住者採用 vs 海外招聘のコスト比較

| 費用項目 | 国内採用 | 海外招聘 | 差額 |

| 人材紹介費 | 10万円〜20万円 | 15万円〜30万円 | +5万円〜10万円 |

| 送出機関費用 | なし | 20万円〜60万円 | +20万円〜60万円 |

| 渡航費用 | なし | 5万円〜15万円 | +5万円〜15万円 |

| 住居準備費用 | 5万円〜10万円 | 10万円〜20万円 | +5万円〜10万円 |

| 合計差額 | – | – | +30万円〜95万円 |

費用を抑える方法と注意点

自社対応可能な業務の見極め

費用削減のため、以下の業務は自社対応を検討できるものです。

| 業務 | 自社対応の難易度 | 削減効果 | 注意点 |

| 書類収集 | 低 | 3万円〜5万円 | 有効期限管理が重要 |

| 申請書作成 | 中 | 5万円〜10万円 | 法的知識が必要 |

| 定期面談 | 低 | 年24万円〜36万円 | 通訳体制の整備必要 |

| 生活相談対応 | 高 | 年12万円〜24万円 | 24時間対応体制が理想 |

費用削減時の注意点

- 支援義務の不履行は重大な制裁対象になる⇒法令違反リスク

- 過度な費用削減は外国人の定着率低下につながる⇒品質低下

- 自社対応による人件費増加の考慮⇒隠れコスト

- 複雑な手続きは専門家依頼が結果的に安価⇒専門性の必要性

■登録支援機関への委託を検討されているなら…

1号特定技能外国人支援・登録支援機関なら株式会社バックエンドにお任せください。経験豊富な専門の行政書士がトータルでサポートいたします。

5.オンライン申請システムの活用方法と実務上の注意点

オンライン申請の手順と必要な準備

利用者登録とマイナンバーカード準備

2022年3月から開始されたオンライン申請システムでは、マイナンバーカードと電子証明書が必要です。

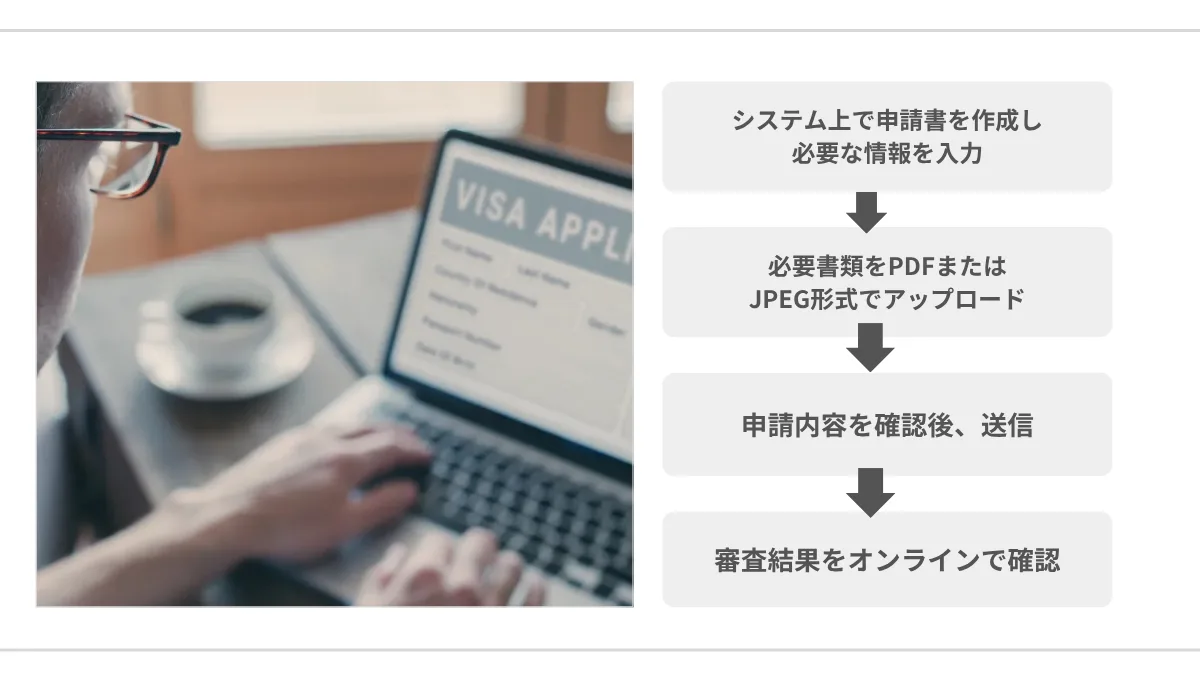

申請書作成とデータ添付の流れ

オンライン vs 窓口申請の使い分け基準

| 申請方法 | 適用場面 | メリット | デメリット |

| オンライン | 書類が整備済み、システム操作に慣れている | 24時間申請可能、手数料安い | システム障害リスク |

| 窓口 | 初回申請、相談が必要 | 直接相談可能 | 待ち時間、営業時間制約 |

2025年手数料改定への対応

新手数料体系(窓口6,000円、オンライン5,500円)

混雑緩和を目的として、オンライン申請の手数料が窓口より500円安く設定されました。年間複数名の申請を行う企業にとって、コスト削減効果は大きくなります。

6.申請後の継続的義務と長期的な制度活用戦略

2025年改正後の新しい報告・届出制度

年1回の定期報告(2026年4月開始)

定期報告の頻度が四半期ごとから年1回に変更され、2026年4月1日から5月31日までに初回の報告を行います。

随時報告の対象拡大(就労遅延等)

外国人の雇用や支援状況に一定の変化や事由が生じた際に、その都度行う届出です。定期届出が定期報告だとすれば、随時届出は変更事由に該当するイベント発生時の都度報告と言えます。例えば、

- 在留資格許可後1ヶ月経過しても就労を開始していない場合

- 雇用後に1ヶ月以上活動ができない事情が生じた場合

- 行方不明者が発生した場合

重要な変動があった際には速やかに届出が必要と覚えておきましょう。

雇用契約変更時の届出ルール変更

退職の申し出時点での報告は不要となり、実際に退職した場合のみ「雇用契約終了届」を提出すれば良くなりました。

在留期間更新申請の準備と簡素化活用

更新申請のタイミング設定

在留期間満了の3ヶ月前から申請可能です。混雑期を避けるため、早めの申請を推奨します。

書類省略要件の活用方法

一定の事業規模があり適正な受入れを行うことが見込まれる機関については、10項目の書類提出が省略できます。

(1)特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11号)

(2)登記事項証明書

(3)業務執行に関与する役員の住民票又は特定技能所属機関の役員に関する誓約書(参考様式第1-23号)

(4)労働保険料の納付に係る資料

(5)社会保険料の納付に係る資料

(6)国税の納付に係る資料

(7)法人住民税の納付に係る資料

(8)特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)

(9)徴収費用の説明書(参考様式第1-9号)

(10)雇用の経緯に係る説明書(参考様式第1-16号)

参照元:出入国在留管理庁「申請書類の簡素化・枚数削減に係る取組」について

特定技能2号への移行準備

2号移行要件と試験対策

特定技能2号への移行は、より高度な技能と責任を担う人材への昇格を意味します。詳細な要件は以下の通りです。

各分野の特定技能2号試験合格

- 建設分野:建設分野特定技能2号評価試験または建設技能人材機構が認定する試験

- 造船・舶用工業:造船・舶用工業分野特定技能2号評価試験

- 自動車整備:自動車整備分野特定技能2号評価試験

- 航空:航空分野特定技能2号評価試験

- 宿泊:宿泊分野特定技能2号評価試験

- 農業:農業分野特定技能2号評価試験

- 漁業:漁業分野特定技能2号評価試験

- 飲食料品製造業:飲食料品製造業分野特定技能2号評価試験

- 外食業:外食業分野特定技能2号評価試験

- 工業製品製造業:工業製品製造業分野特定技能2号評価試験

- 素形材・産業機械・電気電子情報関連産業:統合後の工業製品製造業として評価

実務経験の詳細要件

- 期間:特定技能1号として2年以上(分野により3年以上の場合もあり)

- 内容:単純作業ではなく、指導・管理業務を含む実務経験

- 証明方法

1.雇用契約書と実際の業務内容を示す書類

2.上司や同僚からの推薦状

3.具体的な成果物や改善提案の実績

4.技能向上を示す資格取得歴

日本語能力要件の詳細

- 対象分野:宿泊、外食業、農業など一部分野

- 求められるレベル:JLPT N3以上または同等の能力

- 評価内容:業務上の複雑なコミュニケーション、文書作成能力、問題解決時の日本語運用能力

長期雇用による企業メリット

特定技能2号取得により、企業は以下のメリットを享受できます。

長期雇用による企業メリット

- 家族帯同により定着率向上

家族と一緒に日本で生活できるため、長期間安定して働く意欲が高まります。 - 支援義務がなくなり企業負担軽減

1号で必要だった義務的支援が不要となり、月額2〜3万円の支援委託費用も削減できます。 - 永住申請可能により長期戦力化

要件を満たせば永住権取得も可能となり、企業の中核人材として長期的な戦力化が実現します。

これらのメリットを最大化するため、1号の段階から計画的なキャリアアップ支援を実施し、優秀な人材の2号移行を積極的にサポートすることが重要です。

特定技能2号の11業種の申請要件と取得戦略など、特定2号についてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

7.新制度対応で実現する持続可能な外国人材活用

特定技能制度は2025年4月の大幅改正により新たなステージに入りました。

協力確認書の義務化や報告制度の変更など、企業が対応すべき要素は増加していますが、適切な準備と体系的なアプローチにより確実な申請が可能です。

本記事で解説した7つのステップと最新制度への対応策を活用し、外国人材との持続的な雇用関係を構築してください。