本記事では、外国人採用の「募集・面接・採用後」という3ステップに分けて、成功のための外国人採用の注意点15点を解説します。

日本企業における外国人採用の必要性が高まる中、多くの企業が言語や文化の壁、複雑な法的手続きなどの課題に直面しています。

外国人採用の注意点を理解した上で適切な準備と対策をし、外国人材の能力を最大限に引き出して企業の競争力向上につなげましょう。

- 外国人採用における各段階(募集・面接・採用)での具体的な注意点と対応策

- 在留資格の確認から多言語コミュニケーション、文化的配慮まで押さえるべき法的・実務的ポイント

- 外国人採用の失敗事例から学ぶ教訓と、長期的な定着・活躍を促進するための社内体制整備法

1.外国人採用を成功させるために知っておくべき基礎知識

昨今の日本企業において外国人採用の必要性は急速に高まっています。

人口減少や高齢化による労働力不足、グローバル市場への進出ニーズの増加など、様々な要因が背景にあるからです。

しかし、外国人採用には日本人採用とは異なる特有の注意点や準備が必要です。外国人採用の注意点を知る前に、まずは外国人採用における基本を理解することから始めましょう。

最新動向を把握して外国人採用の流れを掴もう

外国人採用をスムーズに進めるためには、最新の採用動向を把握することから始めましょう。

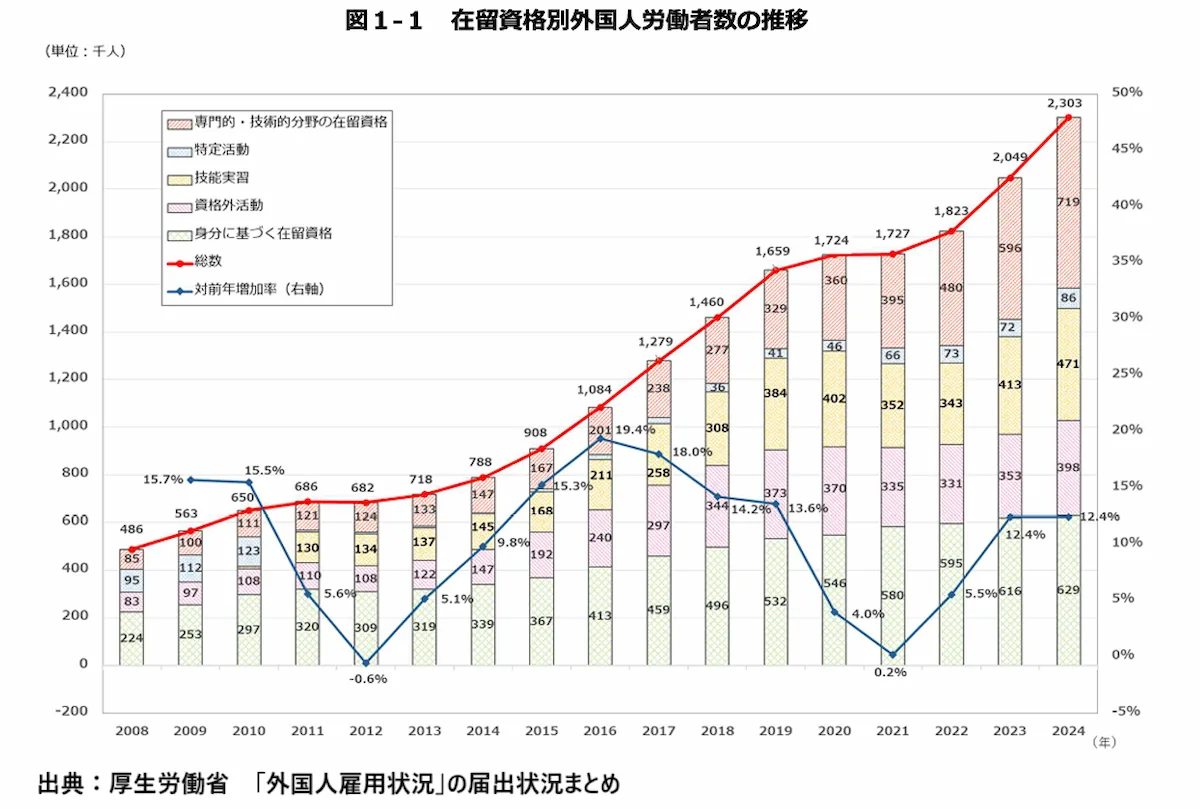

2024年には約200万人以上の外国人が日本で就労しており、その数は年々増加傾向にあります。特に、特定技能制度の開始以降、様々な業種で外国人材の受け入れが拡大しています。

業種別では製造業、サービス業、IT業界での採用が目立ち、人手不足が深刻な介護や建設分野でも需要が高まっています。

また、リモートワークの普及により、国境を越えた働き方も可能になり、採用方法も多様化しています。

最近の傾向として、単なる人手不足解消だけでなく、DX人材やグローバル展開に必要な語学・国際感覚を持つ高度専門人材としての外国人採用も増えています。

自社の採用ニーズを明確にし、計画的に外国人採用を進めることが成功への第一歩です。

参考元:厚生労働省 「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)

外国人採用に関する法的知識を把握しよう

外国人採用において法的知識の理解は必須です。

外国人を雇用する場合、事業主はハローワークに「外国人雇用状況の届出」を行う義務があります。

(外国人雇用状況の届出等)

第二十八条事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名並びに出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項に規定する在留資格及び同条第三項に規定する在留期間その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

雇入れ時と離職時にそれぞれ届出が必要で、怠ると罰則の対象となります。

労働基準法では労働条件を明示する義務があり、外国人社員の場合は特に母国語または理解できる言語での説明が必要です。

雇用契約書、就業規則、業務マニュアルなどの翻訳を準備しておくことをおすすめします。

外国人社員も日本人社員と同様に、社会保険や雇用保険への加入が必要であること、また、雇用対策法では国籍による差別的取扱いを禁止しているため、募集・採用から賃金・配置・昇進など、あらゆる場面で平等な取り扱いが求められます。

法的知識は随時更新されるため、最新情報のチェックを欠かさず、必要に応じて専門家に相談することも検討しましょう。

株式会社バックエンドが提供している登録支援機関サービスは、申請のサポートから書類準備まで、外国人雇用に関する煩雑な手続きをトータルでサポートします。

2.外国人採用の注意点|募集編

外国人採用の第一歩となる募集段階では、日本人採用とは異なる様々な注意点があります。

この段階での準備と配慮が、その後の採用プロセス全体の成否を左右すると言っても過言ではありません。

多言語求人票は専門家チェックを受けるのがおすすめ

外国人材にアプローチするには多言語での求人票が効果的ですが、単なる機械翻訳では誤解を招きます。

「報・連・相」などの日本特有の概念は直訳では伝わりにくいため、ネイティブチェックや専門家のレビューが必要です。

求人票には業務内容、必要な日本語レベル、就労条件、在留資格要件、雇用形態、キャリアパスなどを明確に記載し、差別的表現や誇大表現を避け、在留資格と業務内容の整合性を確保します。

専門家のチェックは法的リスク回避だけでなく、応募者にとって魅力的で分かりやすい求人票づくりにも役立つでしょう。

在留資格別の採用条件は事前確認しよう

外国人採用において、在留資格は最も重要な確認事項の一つです。

採用したい人材が就労可能な在留資格を持っているか、または取得できる条件を満たしているかを事前に確認することは必須です。

現在の在留資格では採用できない場合でも、資格変更が可能な場合があります。特に優秀な留学生の採用などでは、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更が一般的です。

ただし、変更申請から許可までは1〜3ヶ月程度かかるため、余裕を持ったスケジュール設定をしましょう。

在留資格に関する不明点がある場合は、出入国在留管理局や行政書士など専門家への相談をおすすめします。

外国人材の国籍に合わせた効果的な求人媒体を選ぼう

外国人材を効果的に募集するには、ターゲットとする国籍や人材層に合わせた求人媒体を選択しなければなりません。

日本人向けの一般的な求人サイトだけでは外国人材にリーチするのは難しいでしょう。

選択肢としては、

- 外国人特化型求人サイト

- LinkedIn(リンクトイン)等のSNS

- 留学生向け就職イベント

- 海外人材紹介エージェント

- 技能実習制度

などの選択肢があります。

アジア圏からの採用には現地の人材紹介会社との連携やFacebookの活用、欧米圏にはLinkedInや国際的な求人サイト、国内留学生には大学のキャリアセンターとの連携やインターンシップが効果的です。

自社のリソースに合わせて最適な求人媒体を選択しましょう。

参考サイト:Sales Marker【2024年最新版】LinkedIn(リンクトイン)とは?ビジネスでの活用方法を解説

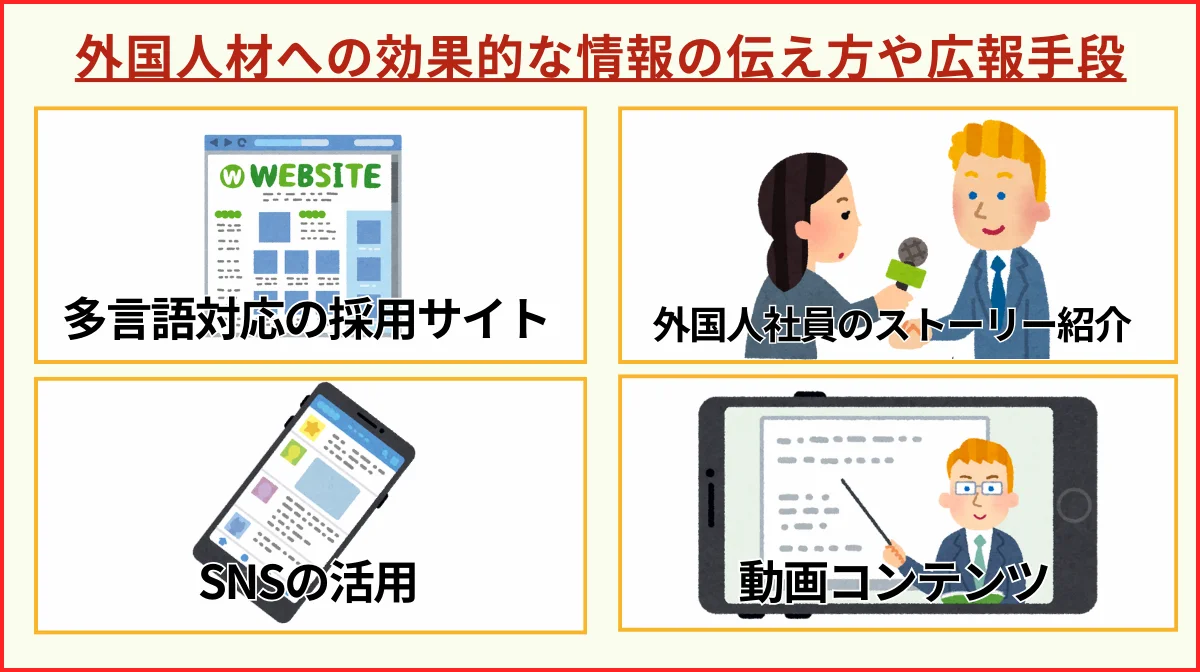

外国人材が応募したくなる企業情報の発信をしよう

外国人材、特に優秀なグローバル人材を惹きつけるためには、企業情報の発信方法にも工夫が必要です。

外国人材が企業選びで重視するポイントには、

- キャリア成長の機会

- グローバルな環境

- 生活サポート

- 企業文化と多様性への取り組み

などがあります。これらの点を効果的に伝えることが重要です。

効果的な情報の伝え方や広報手段としては、以下のような方法があります。

特に、すでに働いている外国人社員のインタビューやキャリアストーリーを紹介することで、具体的なイメージを持ってもらいやすくなるでしょう。

応募書類の法的チェックを欠かさないこと

外国人材の応募書類を受け付ける際は、法的観点からのチェックポイントも重要です。

個人情報保護の方針と管理体制、採用基準の公平性、偽造書類の検証手順なども整えておきましょう。

書類の真偽確認が難しい場合は専門家に相談し、不備や疑問点は早めに応募者に確認するのがベストです。これらのチェックを徹底することで、採用後のトラブルを未然に防ぎます。

3.外国人採用の注意点|面接・選考段階編

募集段階を経て、次は面接・選考段階に進みます。

この段階では、言語や文化の違いから生じる独特の課題があります。

効果的な面接を行い、適切な人材を選考するためのポイントを見ていきましょう。

文化コミュニケーションの落とし穴に注意

面接・選考段階では文化的背景の違いによるコミュニケーション上の誤解に注意が必要です。

ジェスチャーなどの非言語コミュニケーションの解釈、質問や回答スタイル、時間感覚の違いが「落とし穴」となります。

例えばアイコンタクトの少なさを自信のなさと誤判断したり、一部の文化では直接的な質問や明確な否定を避ける傾向があります。

これを回避するには、面接相手の文化的背景に関する基礎知識を持ち、明確でシンプルな質問を心がけ、多様な質問形式を活用し、十分な回答時間を確保することが効果的です。

文化的違いを理解し尊重することで、真の能力や適性を見極めることができるでしょう。

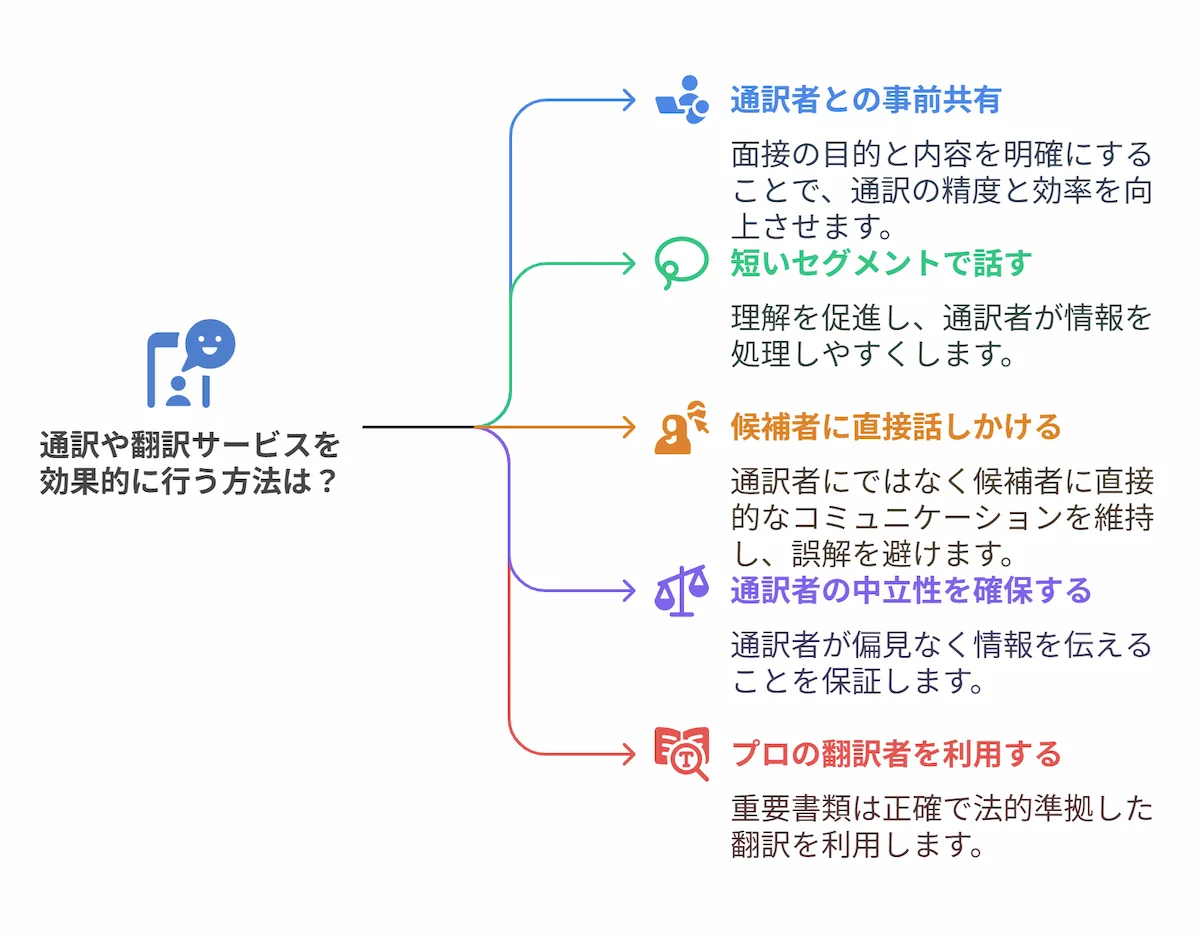

通訳や翻訳サービスを上手に活用しよう

言語の壁は外国人採用の大きな課題ですが、通訳や翻訳サービスを効果的に活用することで候補者の本来の能力を正確に評価できます。

プロの通訳者、社内バイリンガル社員、ビデオ通訳サービス、AI翻訳ツールなど様々なサービスがあるので、面接の重要度や状況に応じて選択すべきです。

通訳利用時は通常より長めの面接時間を設定しましょう。

公平な選考基準を示す

外国人採用では、公平で透明性のある選考基準の設定が優秀な人材確保と法的リスク回避に重要です。

文化的背景や言語能力による偏った評価を防ぐため、業務遂行に必要な実際のスキルを具体的に定義し、客観的に測定できる指標を決めておきましょう。

日本語能力については業務に必要な最低レベルを明確にし、業務能力と分けて評価します。

- 全候補者に同じ質問セットを用意する

- 評価のための詳細な判断基準表を事前作成する

- 複数面接官による評価で偏りを軽減する

など、体系的な面接プロセスの導入も効果的です。

選考プロセスと基準を事前説明し、透明性を確保するようにしましょう。

海外の資格・スキルを適切に評価する

外国人材のスキルや資格は日本の基準と異なる場合が多く、評価は慎重に行わなければなりません。

海外の学位や資格が日本の相当資格とどう対応するか、日本での資格書き換えが必要かを確認しましょう。

職種によって確認ポイントも異なり、IT専門職では最新技術動向との整合性、医療・介護職では日本の国家試験受験が必要な場合が多いです。

書類上の資格だけでなく、実技テスト、ポートフォリオ評価、トライアル雇用などで実際のスキルレベルを確認することが効果的です。

形式的な資格より実質的な能力評価を重視する姿勢が、特に文化的背景や教育システムの異なる外国人材の評価では重要です。

外国人雇用契約の締結手順と必要な法的対応

外国人材の採用決定後、雇用契約締結までには特有の法的手続きが必要です。

■在留資格による必要手続き

| 在留資格の状況 | 必要な手続き | 備考 |

|---|---|---|

| 既に就労可能な在留資格保持者 | 期限や就労制限の確認 | 在留カードの確認が必要 |

| 資格変更が必要な場合 | 在留資格変更許可申請 | 例:留学から就労ビザへの変更 |

| 海外からの採用 | 在留資格認定証明書交付申請 | 入国前に必要な手続き |

雇用契約書は日本語版と外国語版を用意し、優先言語を明記しましょう。在留資格更新サポート、福利厚生、帰国時費用負担なども契約に明記すべきです。

雇入れ後は14日以内にハローワークへの「外国人雇用状況の届出」や社会保険加入手続きを済ませましょう。手続きは複雑なため、専門家への相談をおすすめします。

株式会社バックエンドが提供している登録支援機関サービスは、申請のサポートから書類準備まで、外国人雇用に関する煩雑な手続きをトータルでサポートします。

4.外国人採用の注意点|採用後のマネジメント編

外国人材の採用が完了したら、次は適切なマネジメントが求められます。採用後のフォローアップと適切なサポートは、外国人社員の定着率向上と能力発揮に直結します。

外国人社員のビザ更新のための体制を整えよう

外国人社員の多くは在留期間が限られているため、継続的雇用にはビザ更新サポートが欠かせません。

全外国人社員の在留資格と期限を一覧化し、更新時期の3〜4ヶ月前にアラートが出るシステムを導入しましょう。

ビザ管理の責任者を指定し、複数人での確認体制を構築することも重要です。会社が行うサポート範囲と本人が行うべき手続きを明確にし、専門家と連携する場合は費用負担についても明確にしておきましょう。

特定技能の定期報告を自社で行いたい場合は、こちらの記事に詳しくまとめられているためおすすめです。

特定技能外国人への支援は、「登録支援機関」に委託することができます。過去の申請内容や審査ポイントを記録し、ノウハウを蓄積することも効果的です。

登録支援機関がどのようなことをサポートしてくれるのか、こちらの記事で詳しくご紹介しています。

■登録支援機関への委託を検討されているなら…

1号特定技能外国人支援・登録支援機関なら株式会社バックエンドにお任せください。経験豊富な専門の行政書士がトータルでサポートいたします。

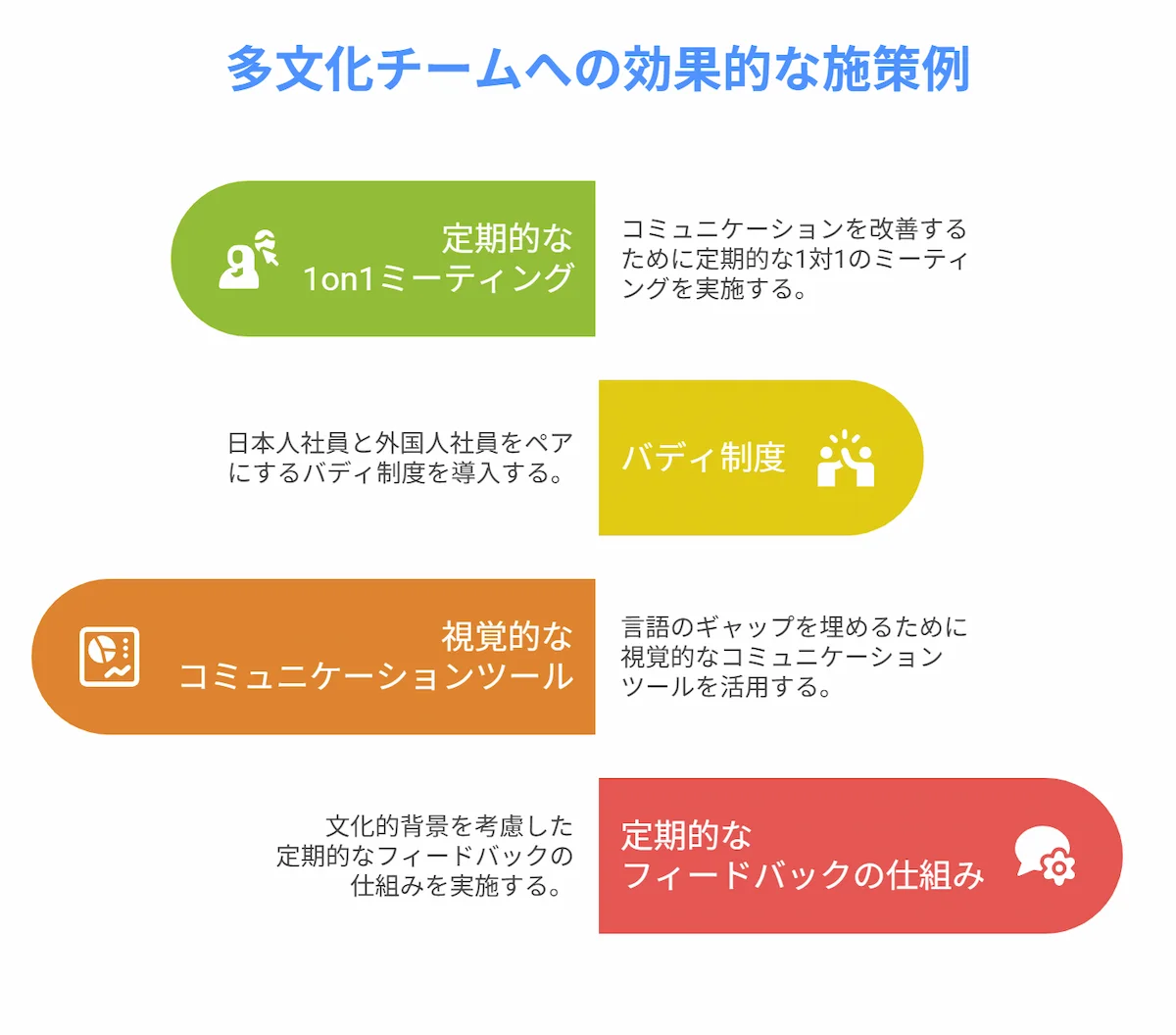

多国籍チームのコミュニケーションには工夫をしよう

異なる文化的背景を持つメンバーで構成されるチームでは、コミュニケーションの質が成果を大きく左右します。

業務上の基本用語集の作成、会議での発言方法や質問の仕方などのガイドラインの設定、口頭だけでなく文書・図表・動画など複数の方法の活用など、コミュニケーションの基盤づくりが重要です。

以上のようなの施策が効果的です。

多文化チームでのコミュニケーションは、意識的な工夫と相互理解の積み重ねで改善されます。

一方的な適応を求めるのではなく、相互学習の姿勢でお互いの違いを尊重しながら、効果的なコミュニケーション方法を模索することが大切です。

キャリア開発と評価制度は文化の違いを考慮

外国人社員のモチベーション維持と能力発揮のためには、文化的背景を考慮したキャリア開発と評価制度の設計が不可欠です。

管理職志向だけでなく専門性向上や国際異動など多様なキャリアオプションを提示できると良いでしょう。

また、個人主義的文化圏(アメリカ、イギリス、ドイツなど)と集団主義的文化圏(日本、韓国、中国など)の価値観の違いに配慮し、言語ハンディキャップを考慮した研修プログラムも提供できるようにしましょう。

評価制度を作る時は、文化の違いに注意して以下のような工夫をしましょう。

誰でも分かりやすい評価制度作りのポイント

わかりやすい評価基準を作る

「頑張っている」ではなく「月に〇件の成約を達成した」など、数字や具体的な行動で評価できる基準を設けましょう。

評価の過程と結果を透明にする

どのように評価されるのか、なぜその評価になったのかを明確に説明できるようにしましょう。秘密主義ではなく、オープンな評価システムを心がけます。

日本独自の価値観だけで評価しない

「空気を読む」「和を大切にする」といった日本特有の価値観だけでなく、国際的に通用する基準も取り入れましょう。

フィードバックの方法に配慮する

欧米など直接的なフィードバックを好む文化圏の人と、アジアなど間接的な表現を好む文化圏の人では、評価の伝え方を調整する必要があります。同じ内容でも伝え方によって受け取り方が大きく変わります。

多言語キャリア面談の実施やメンタリングプログラムの導入も効果的です。文化的背景を考慮した柔軟なアプローチが求められます。

文化的な差異に配慮した福利厚生

外国人社員の満足度と定着率を高めるためには、日本人社員とは異なるニーズを持つ可能性を考慮した福利厚生の設計が重要です。

■外国人社員向け福利厚生の主な分野

| 分野 | 具体例 | 目的 |

|---|---|---|

| 生活基盤の支援 | 住居サポート、生活立ち上げ支援、医療アクセスのサポート | 日本での生活の安定化 |

| 文化・生活習慣への配慮 | 食事関連の配慮、休暇制度の柔軟性、宗教・文化的実践への配慮 | 文化的アイデンティティの尊重 |

| 家族サポート | 家族の日本滞在支援、家族向け情報提供 | 家族全体の適応と安心感 |

| キャリア・能力開発支援 | 言語学習支援、異文化理解促進 | 長期的なキャリア発展 |

福利厚生の設計に当たっては、アンケートやヒアリングを通じて実際の外国人社員のニーズを把握し、優先順位を付けて段階的に導入していくことをおすすめします。

外国人社員が「単に働く場所」ではなく「長く活躍したい場所」と感じられる環境づくりの重要な要素です。

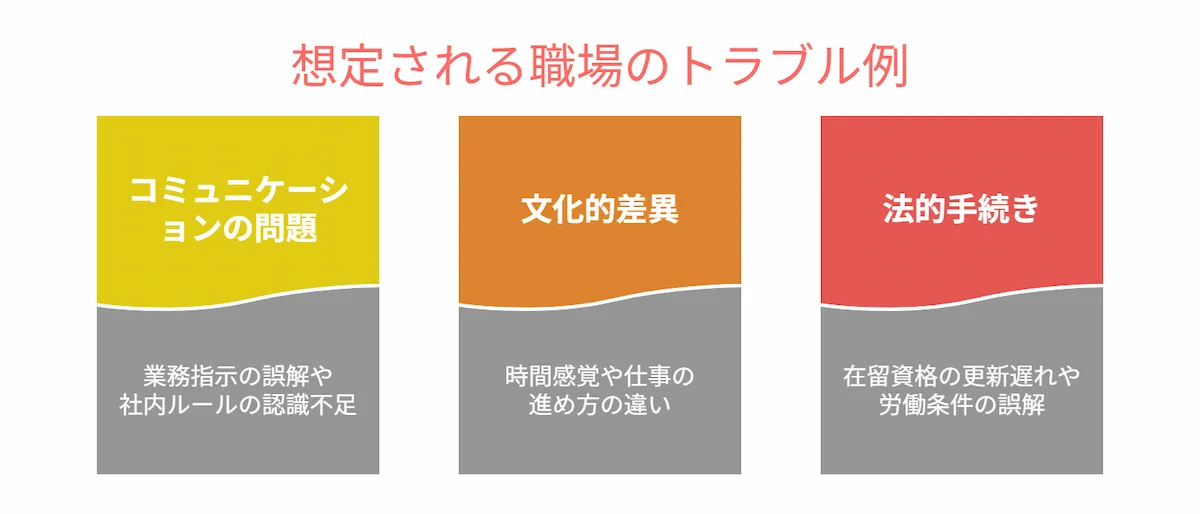

トラブル対応フローを事前に整備

外国人採用では言語や文化の違いから生じる誤解やトラブルが発生する可能性があります。

対応のためには、多言語対応や通訳を活用した相談窓口の設置、問題の種類や重大性に応じた対応レベルの設定、対応責任者と権限の明確化などのトラブル対応体制の整備が必要です。

また、

- トラブル事例とその解決策のデータベース化

- 再発防止策の検討

- 定期的な振り返りミーティングの実施

- 記録と振り返りの仕組み作り

これらの施策も大切です。

トラブル対応の仕組みは問題解決だけでなく、外国人社員の心理的安全性を高め、長期的な定着にもつながります。

5.外国人採用を成功させるための社内体制作り

外国人採用を一過性のものではなく継続的な成功に導くためには、社内体制の整備が不可欠です。ここでは、多様な人材が活躍できる環境づくりのための重要なポイントを解説します。

多様性を受け入れる組織文化を積極的に育てよう

外国人材の可能性を最大限に引き出すためには、多様性を受け入れ尊重する組織文化の醸成が重要です。

■経営層の役割

| 取り組み | 具体的な内容 | 効果 |

|---|---|---|

| ビジョンと方針の提示 | 多様性推進に関する明確なメッセージ発信 | 全社的な意識統一 |

| リソース配分 | 予算確保、担当部署の設置 | 実行力の担保 |

■全社的な意識改革の施策

| 施策 | 内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 異文化理解研修 | 全社員向けの定期的な研修実施 | 文化的理解の促進 |

| ハラスメント防止対策 | ガイドラインの多言語化、無意識の偏見への気づきプログラム | 安全な職場環境の構築 |

| 成功事例の共有 | 外国人社員の活躍事例の社内発信、多様性がもたらした具体的成果の共有 | モチベーション向上と意識改革 |

日常業務での実践

会議での配慮

- 会議資料の多言語化

- 簡潔な日本語の使用

- 発言機会の公平な提供

意思決定プロセスの多様化

- 多様な視点を取り入れる仕組みづくり

- 国籍や文化に関係なく意見を反映

文化交流の促進

- 文化交流イベントの定期開催

- 気軽な交流機会を設ける

多様性を「対応すべき課題」ではなく「競争優位の源泉」と捉え、積極的に推進することが大切です。

受け入れ担当者の育成と役割は明確に

外国人社員の受け入れ成功には橋渡し役となる担当者が重要です。

担当者には語学力、異文化への感受性と寛容さ、社内制度や業務プロセスの知識、教える・伝えるスキルが求められます。

役割としては、

- 入社時オリエンテーション

- 業務内容説明と初期トレーニング

- 社内ルールや日本的職場文化の解説

- 生活立ち上げサポート

- 定期面談とフォローアップ

- 他部署や管理職とのコミュニケーション橋渡し

などがあります。

担当者育成には異文化理解力、コミュニケーションスキル、コーチングスキル、制度知識の習得が重要です。

効果的な役割遂行のため、受け入れマニュアル、多言語または「やさしい日本語」での業務マニュアル、進捗・課題管理ツールの整備をしておく必要があるでしょう。

担当者は単なる「お世話役」ではなく、早期の戦力化と定着を促進する重要な役割を担います。担当者自身が孤立せず組織的バックアップを受けられる体制にしておきましょう。

日本人社員への異文化理解研修を定期的に実施

外国人採用の成功には受け入れ側となる日本人社員の理解と協力が不可欠です。異文化理解研修を定期的に実施し、多様性を受け入れる土壌を育みましょう。

研修の目的は

- 文化的差異への理解と尊重

- 無意識の偏見への気づき

- 効果的な異文化コミュニケーションスキルの習得

- チームワークの質向上

などです。

異文化理解研修は単発イベントではなく、組織文化変革の継続的取り組みとして位置づけ、研修後の実践や上司からのフォローアップなど、サポート体制も整えることがポイントです。

6.外国人採用の失敗から学ぶ教訓とリスク回避策

外国人採用を成功させるためには、先人の失敗から学ぶことも重要です。ここでは、実際にあった失敗事例を分析し、そこから得られる教訓とリスク回避策について解説します。

コミュニケーション不足による早期退職

外国人社員の早期退職の主な原因の一つはコミュニケーション不足です。採用時の説明と実際の業務内容のギャップや、「報・連・相」などの暗黙のルールが理解できないことで退職につながるケースが少なくありません。

解決策としては、

- 入社前の具体的な職務内容やキャリアパスの明示

- 定期的な1on1ミーティングの実施

- 日本特有の「当たり前」の文書化や評価基準の明確化

- 言語サポート体制の充実

また、ウェルカムセッション、定期面談、匿名フィードバック、メンター制度、社内SNSなど多様なコミュニケーションチャネルを整備することも効果的です。

単に「話す機会」を増やすだけでなく、相互理解を深め、期待値を一致させるための質の高いコミュニケーションが重要となります。

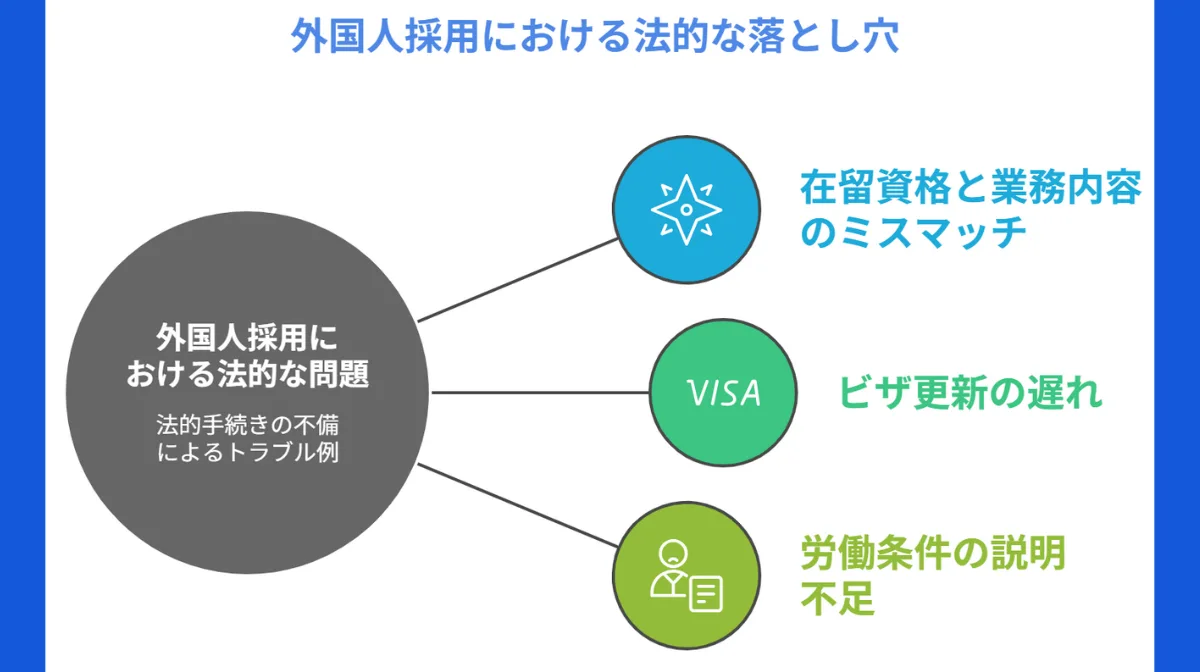

法的手続きの不備によるトラブル

外国人採用では、法的手続きの不備が後々深刻なトラブルを招く可能性があります。

予防策としては、

- 在留資格と予定業務の適合性確認や在留期限のデータベース化

- 外国人雇用管理に関する研修実施と最新法令の情報収集

- 雇用契約書の多言語化と日本特有の雇用慣行の丁寧な説明

採用前・採用時・採用後の各段階でチェックポイントを明確にし、行政書士、社会保険労務士、弁護士、税理士など専門家との連携も重要です。

「よく分からないからとりあえず」という判断を避け、疑問点は必ず確認する文化を醸成することが大切です。

文化的配慮不足による職場不適応の解決方法を学びましょう

文化の違いへの配慮が足りないと、優秀な外国人社員でも職場に馴染めず、早く辞めてしまうことがあります。

日本の会社特有の話し方や仕事の進め方、はっきりしない指示などが原因で困ってしまうケースがよくあります。

解決策としては、以下のような施策を設けると良いでしょう。

文化の違いを目に見える形にする

- お互いの文化について話し合うワークショップを開く

- 「自分の国ではこうやって仕事をする」という情報を共有する

話し方を工夫する

- 外国人社員と話す時は、まず良い点を伝え、次に改善点、最後にまた励ましの言葉を入れる(サンドイッチ法)

- 「頑張って」ではなく「○日までに○個作ってください」のように、具体的な指示を出す

両方の言葉がわかる社員の力を借りる

- 外国語と日本語の両方ができる社員に、文化の橋渡しをお願いする

- 誤解が起きそうな時に、間に入って説明してもらう

安心して意見を言える環境を作る

- 間違いを恐れずに質問や意見が言える雰囲気づくり

- 定期的に一対一で話す時間を作る

外国人社員に「日本の方法に合わせてください」と一方的に言うのではなく、お互いの文化を尊重しながら話し合い、一緒に良い方法を見つけていくことが大切です。

文化の違いを上手に取り入れることで、新しいアイデアや良い仕事ができるようになるでしょう。

7.外国人採用の注意点を理解し、競争力を高めよう

外国人採用は単なる人材不足解消の手段ではなく、企業の多様性と競争力を高める戦略的取り組みです。

本記事で解説した15の注意点を踏まえ、事前準備と理解の徹底、継続的なコミュニケーションとサポート、組織全体での取り組みという3つの基本原則を実践しましょう。

適切な対策によってリスクを最小化し、文化的多様性がもたらす創造性やイノベーションを最大限に引き出すことが、グローバル競争時代の勝ち残る鍵となるでしょう。