深刻な人手不足に悩む企業にとって、特定技能外国人の受け入れは効果的な解決策となっています。

2019年の制度創設以来、特定技能外国人の受け入れ数は年々増加し、多くの企業が外国人労働者の力を借りて事業継続や成長を実現しています。

しかし、「制度が複雑で理解しづらい」「手続きや必要書類がわからない」という声も少なくありません。

この記事では、受け入れの基本から具体的な手順まで徹底解説します。

- 特定技能1号と2号の違いや受け入れ可能な16業種など、特定技能制度の基本知識

- 特定技能外国人を受け入れるための企業要件と5つの具体的ステップ

- 受け入れ形態別(国内在留外国人・海外在住外国人)の手続きや登録支援機関の活用方法

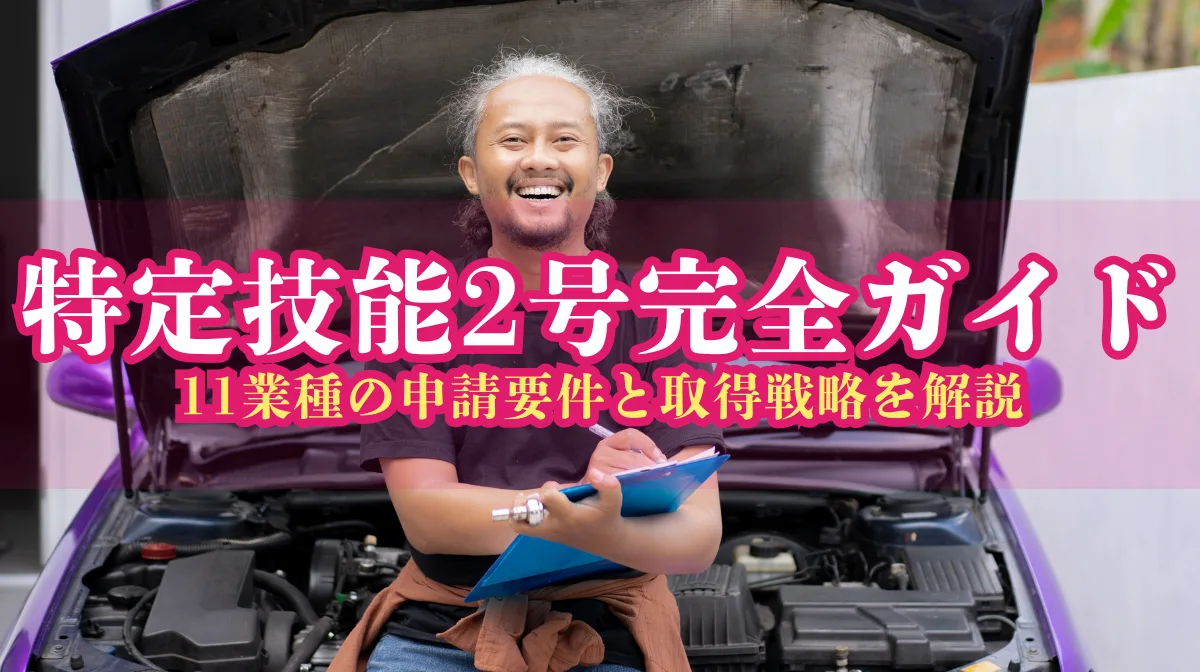

1.特定技能制度とは?基本と最新動向

特定技能制度について、基本情報から最新の動向までご紹介します。

特定技能制度とは何か?

特定技能制度は、深刻な人手不足に対応するため、2019年4月に新たに創設された在留資格制度です。この制度により、一定の専門性・技能を有する外国人材が、特定の産業分野で就労することが可能になりました。

特定技能制度の目的は、国内の人材確保が難しい産業分野において、即戦力となる外国人材を受け入れることで、人手不足問題を解消することにあります。

単なる労働力の確保だけでなく、外国人材の持つスキルや知識を活かし、企業の生産性向上や国際競争力強化にも寄与することが期待されています。

参考元:出入国在留管理庁 特定技能制度

特定技能1号と2号の違いと受け入れ可能な16業種

特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、それぞれ要件や特徴が異なります。

特定技能1号と2号の主な違いについては以下の表にまとめました。

| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |

|---|---|---|

| 技能水準 | 相当程度の知識または経験が必要 | 熟練した技能が必要 |

| 在留期間 | 通算5年まで(1年ごとの更新) | 上限なし(6カ月、1年または3年ごとの更新) |

| 家族の帯同 | 原則不可 | 要件を満たせば可能 |

| 支援義務 | あり | なし |

特定技能1号で受け入れ可能な16業種は以下になります。

特定技能2号で受け入れ可能な業種

現在、特定技能2号で受け入れ可能な業種は、建設、造船・舶用工業、工業製品製造業(一部業務区分のみ)など11分野に拡大しています。

- ビルクリーニング

- 工業製品製造業

- 建設

- 造船・舶用工業

- 自動車整備

- 航空

- 宿泊

- 農業

- 漁業

- 飲食料品製造業

- 外食業

「特定技能1号」「特定技能2号」についてもっと詳しく知りたい方はこちらの記事がおすすめです。

特定技能外国人受け入れの現状とメリット

2025年現在、特定技能外国人の受け入れ数は急増しており、特に製造業、介護、飲食料品製造業、建設業などで活用が進んでいます。

特定技能外国人を受け入れる主なメリットとしては、以下が挙げられます。

- 人手不足の解消による事業継続・拡大の実現

- 多様な視点や経験を持つ人材による職場の活性化

- グローバル展開を視野に入れた多文化共生の実現

- 日本人が敬遠しがちな業務の担い手確保

- 技能実習修了者のキャリアパス提供による人材定着

2.特定技能外国人を受け入れるために必要な企業要件とは

特定技能外国人を受け入れるためには、企業側にもいくつかの要件があります。ここでは、企業に求められる要件について詳しく解説します。

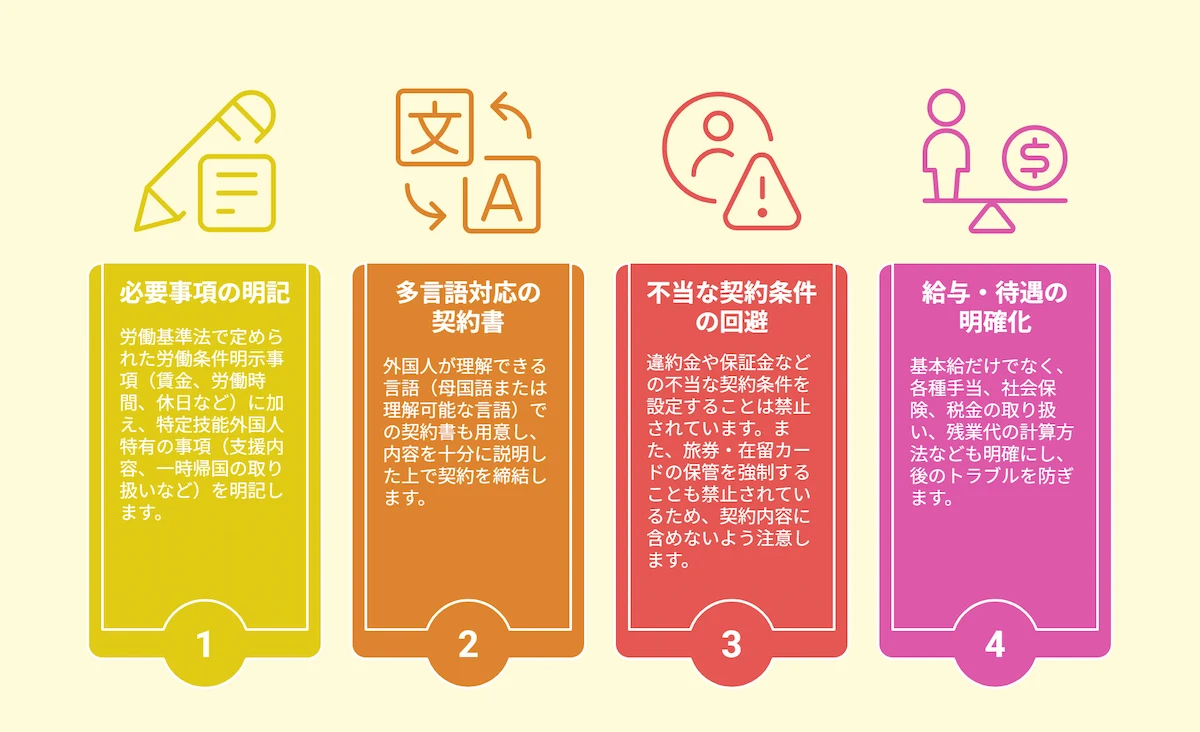

雇用契約に関する適正条件

特定技能外国人と締結する雇用契約には、以下の適正条件を満たす必要があります。

特定技能外国人を雇用する際の適正条件

日本人と同等以上の報酬額の保証

特定技能外国人に支払う報酬は、日本人が同じ業務に従事する場合の報酬と同等以上であることが必要です。最低賃金を上回るだけでなく、同じ職場の日本人労働者との均衡を考慮した金額設定が求められます。

労働関係法令の遵守

労働基準法、労働安全衛生法などの労働関係法令を遵守した契約内容であることが必要です。残業時間の上限、休日・休暇の付与、安全衛生管理などについて、法令に準拠した内容を契約に盛り込まなければなりません。

明確な労働条件の明示

雇用契約書には、業務内容、就業場所、労働時間、休日、賃金などの労働条件を明確に記載し、外国人が理解できる言語で説明することが求められます。

適切な契約期間の設定

契約期間は、在留期間(1年以内)に合わせて適切に設定する必要があります。不当に短い契約期間の設定や、頻繁な契約更新による不安定な雇用状態を作らないよう注意が必要です。

労働・社会保険および税法遵守の必要性

特定技能外国人を雇用する企業は、労働保険、社会保険、税金に関する法令を遵守する必要があります。

加入必須の保険制度

- 労働保険(労災保険・雇用保険)

- 社会保険(健康保険・厚生年金保険)

これらの保険への加入は、特定技能外国人にとって安心して働ける環境を整えるだけでなく、在留資格申請時にも確認される重要事項です。

また、保険料の納付状況や税金の納付状況も審査の対象となるため、滞納がないよう適切な管理が必要です。

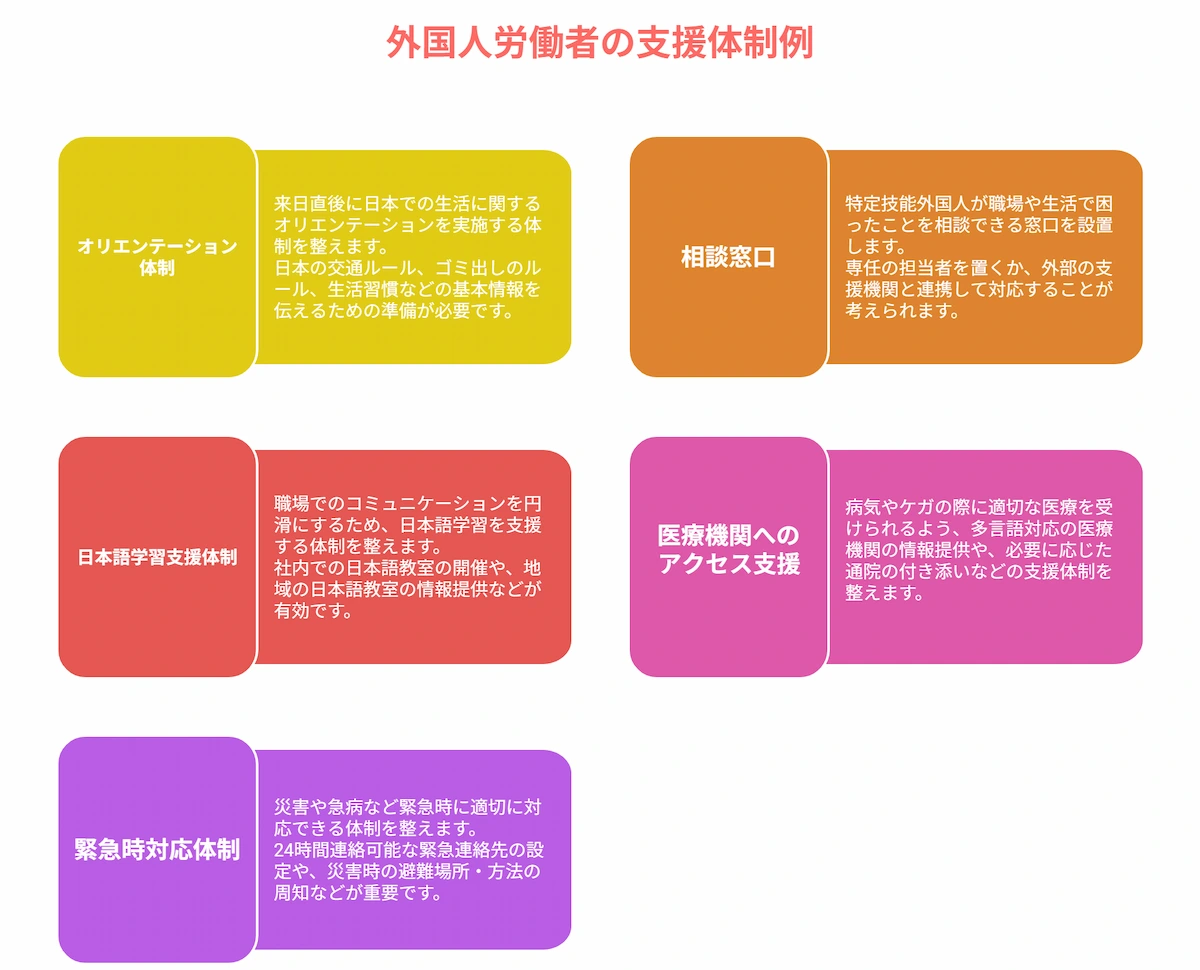

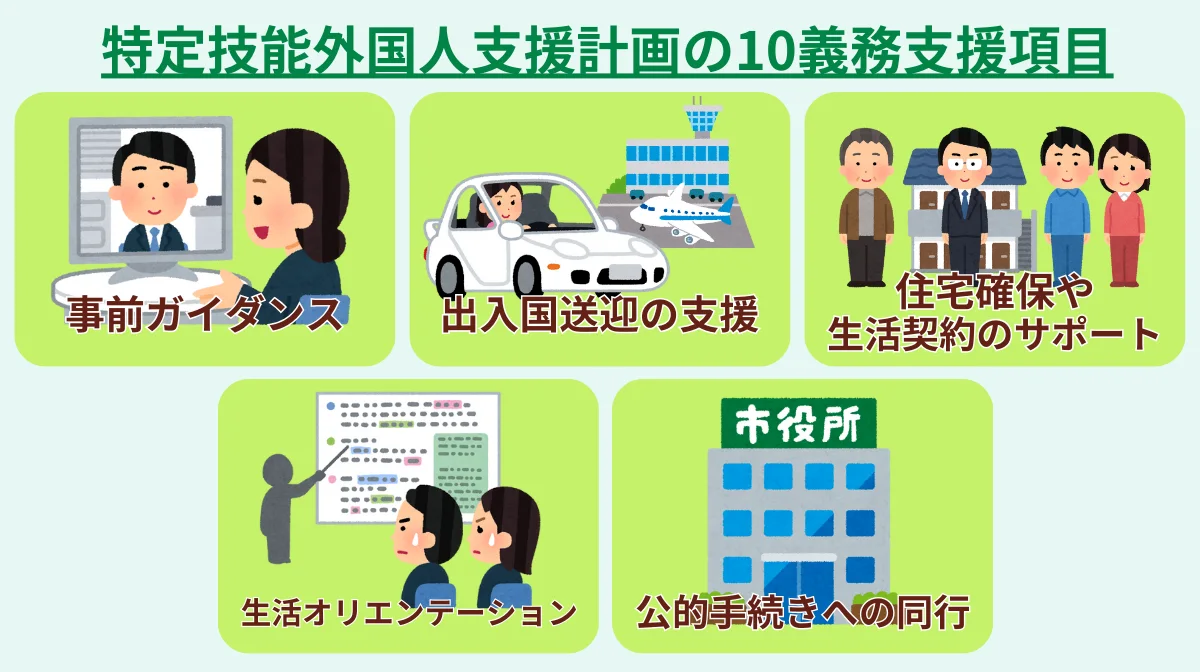

外国人材サポート体制の構築方法

特定技能1号外国人の受け入れには、適切なサポート体制の構築が必須です。以下のような体制を整えましょう。

これらのサポート体制は自社で整備する方法と、登録支援機関に委託する方法があります。自社でのサポート体制構築が難しい場合は、登録支援機関の活用を検討するとよいでしょう。

登録支援機関がどのようなものなのか、サポート内容などを詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

3.特定技能外国人を受け入れる5つのステップ

特定技能外国人を受け入れるプロセスを5つのステップに分けて解説します。

ステップ1:受け入れ計画の策定とスケジュール設定をする

特定技能外国人の受け入れは、計画的に進めることが成功の鍵です。以下の点を考慮した受け入れ計画を策定しましょう。

受け入れ計画に含めるべき要素

人材ニーズの明確化

どの部署・職種で何人の特定技能外国人が必要か、求める日本語レベルやスキルは何かを明確にします。単に「人手不足だから」ではなく、具体的な業務内容と必要な人数を設定しましょう。

受け入れ時期の設定

繁忙期を避け、十分な研修・指導時間が確保できる時期を選びます。在留資格認定証明書の発行までに2〜3ヶ月、その後入国準備に1ヶ月程度かかることを考慮してスケジュールを立てましょう。

受け入れ体制の整備計画

住居の確保、職場の受け入れ準備、サポート担当者の選定、必要な備品(多言語マニュアル、翻訳機器など)の準備スケジュールを設定します。

予算計画

採用コスト、住居確保費用、生活立ち上げ支援費用、登録支援機関への委託費用など、受け入れに必要な費用を算出し、予算を設定します。

関係者への説明計画

社内の管理職や同僚への説明会、地域住民や取引先への説明など、関係者に対する理解促進のための取り組みスケジュールを設定します。

この計画に基づいて、「〇月:求人開始」「〇月:面接実施」「〇月:在留資格認定申請」「〇月:来日・受け入れ開始」などの具体的なスケジュールを設定しましょう。

ステップ2:国内在留外国人か海外在住外国人かを選択する

特定技能外国人の採用ルートには、大きく分けて「国内在留外国人からの採用」と「海外在住外国人からの採用」の2つがあります。

それぞれの特徴を理解し、自社に適した方法を選択しましょう。

国内在留外国人からの採用

メリット

- 在留資格変更のみで比較的速やかに就労開始が可能

- 既に日本での生活経験があり、生活支援の負担が軽減される

- 日本語能力や日本の職場文化への適応がある程度期待できる

- 技能実習修了者の場合、業界知識や技能をすでに持っている

対象となる外国人

- 技能実習2号修了者(試験免除で特定技能1号に移行可能)

- 留学生(特定技能試験に合格する必要あり)

- 他の在留資格で滞在中の外国人(特定技能試験に合格する必要あり)

海外在住外国人からの採用

メリット

- より広い範囲から人材を選考できる

- 長期的な人材確保計画を立てやすい

- 母国での事前教育が可能(日本語・技能など)

デメリット

- 在留資格認定証明書の取得から入国までに時間がかかる(3〜4ヶ月程度)

- 来日直後の生活支援が必要(住居確保・生活オリエンテーションなど)

- 日本語や日本文化への適応に時間がかかる場合がある

選択のポイント

- 即戦力が必要な場合 → 国内在留外国人からの採用

- じっくり育成したい場合 → 海外在住外国人からの採用

- 特定の技能・経験を持つ人材が必要な場合 → 技能実習修了者からの採用

自社の状況や受け入れの目的に合わせて、最適な採用ルートを選択しましょう。

ステップ3:採用選考と雇用契約の締結

特定技能外国人の採用選考と雇用契約締結は、通常の採用活動とは異なる点に注意が必要です。適切な選考と契約を行うためのポイントを解説します。

採用選考で押さえておきたいポイント

適切な選考方法を検討しよう

海外在住者の場合はオンライン面接が一般的です。通訳を介した面接になることも考慮し、質問内容は明確かつシンプルに準備しましょう。

技能・日本語能力を確認しよう

特定技能試験の合格証明書を確認するだけでなく、実際の業務に必要な技能や日本語コミュニケーション能力を確認します。簡単な作業テストや実務に関する質問を通じて、実践的な能力を評価することが重要です。

就労意欲や定着の可能性を見極めよう

なぜ日本で働きたいのか、どのくらいの期間働く予定かなど、就労意欲や定着可能性に関する質問を行います。家族状況や将来計画なども確認し、途中離職のリスクを軽減します。

日本文化に適応できるかどうかを見極めよう

日本の職場文化や生活習慣への理解・適応能力を確認します。チームワークを重視する日本の職場環境に適応できるかどうかも重要なポイントです。

雇用契約締結は以下のポイントを押さえておきましょう。

採用選考と雇用契約の締結を適切に行うことで、ミスマッチを防ぎ、長期的に良好な労使関係を築く基盤となります。

ステップ4:在留資格変更・認定手続きの実施

特定技能外国人の受け入れには、在留資格に関する手続きが不可欠です。国内在留者と海外在住者では手続きが異なるため、それぞれのケースに応じた対応が必要です。

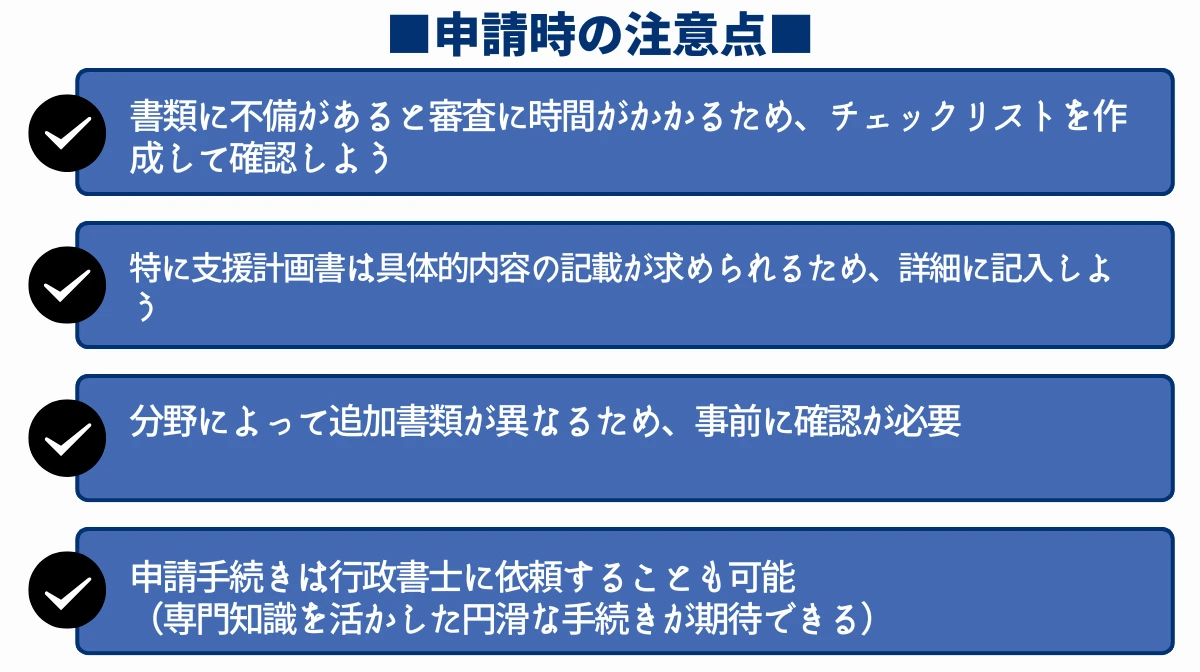

共通の申請書類

- 申請書(在留資格変更許可申請書・在留資格認定証明書交付申請書)

- 特定技能雇用契約書の写し

- 特定技能外国人支援計画書

- 技能試験・日本語試験の合格証明書(技能実習2号修了者は免除証明)

- 雇用条件書

- 登記事項証明書

- 納税証明書

- 分野ごとに定められた書類

国内在留外国人の場合(在留資格変更許可申請)

- 書類一式を外国人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局に提出

- 申請から許可までは1〜3ヶ月程度(審査状況により変動)

- 許可後、外国人の在留カードが更新され特定技能1号の在留資格に変更

海外在住外国人の場合(在留資格認定証明書交付申請)

- 書類一式を受け入れ機関所在地を管轄する地方出入国在留管理局に提出

- 申請から交付までは1〜3ヶ月程度(審査状況により変動)

- 交付された在留資格認定証明書を外国人本人に送付

- 外国人本人が在外日本大使館・領事館でビザ(査証)申請

- ビザ発給後、来日(在留資格「特定技能1号」での入国)

在留資格関連の手続きは複雑ですが、丁寧に準備することで円滑に進めることができます。

不明点がある場合は、事前に出入国在留管理局に相談するか、経験豊富な行政書士や登録支援機関に相談することをおすすめします。

■登録支援機関への委託を検討されているなら…

1号特定技能外国人支援・登録支援機関なら株式会社バックエンドにお任せください。経験豊富な専門の行政書士がトータルでサポートいたします。

ステップ5:受け入れ後の支援と定期報告の実施

特定技能1号外国人を受け入れた後も、支援の実施と定期的な報告義務があります。これらを適切に行うことで、外国人材の定着と制度の適正な運用につながります。

定期報告義務の報告先と報告内容は以下になります。

| 報告先 | 報告内容 |

|---|---|

| 出入国在留管理庁 | ・1年ごとの活動状況・支援実施状況報告 ・雇用契約・支援計画の変更時の届出 ・受け入れ困難となった場合の届出(離職、行方不明等) |

| ハローワーク | ・雇用契約開始・終了時の届出 ・雇用状況の変更時の届出 |

| 所属機関の届出 | 特定技能外国人は、住居地や所属機関に変更があった場合、14日以内に届け出る義務があるため、適切にサポート |

支援の実施と報告義務の履行は、単なる法的義務以上の意味があります。

外国人材が安心して働き、能力を発揮できる環境づくりにつながるとともに、企業としての社会的責任を果たすことにもなります。計画的かつ誠実に取り組むことが重要です。

外国人労働者の受け入れ条件についてもっと詳しく知りたい方はこちらの記事がおすすめです。

4.受け入れ形態別の手続きと注意点

特定技能外国人の受け入れ形態には大きく分けて「国内在留外国人からの受け入れ」と「海外在住外国人からの受け入れ」があります。

それぞれの形態に応じた手続きと注意点を解説します。

国内在留外国人(技能実習生など)からの切り替え手続き

技能実習生などの国内在留外国人から特定技能1号への切り替えは、比較的スムーズに行える受け入れ形態です。

特に技能実習2号修了者は試験免除で移行できるメリットがあります。

技能実習生からの切り替え手続きの流れ

事前確認・準備

- 技能実習2号を良好に修了したことの確認(技能実習評価試験3級相当以上の技能があることの証明)

- 同一分野であることの確認(異なる分野の場合は技能試験・日本語試験の合格が必要)

- 技能実習生の意向確認と雇用条件の説明

必要書類の準備

- 技能実習2号修了証明書または技能実習評価試験合格証明書

- 特定技能雇用契約書

- 特定技能外国人支援計画書

- 在留資格変更許可申請書

- その他必要書類(分野ごとの基準を満たすことを証明する書類等)

在留資格変更許可申請

- 技能実習の在留期間が満了する3ヶ月前〜1ヶ月前に申請するのが理想的

- 申請から許可までは2週間〜1ヶ月程度(審査状況により変動)

留学生からの切り替え手続きの流れ

事前確認・準備

- 特定技能試験および日本語試験の合格確認

- 卒業見込み・卒業の確認

必要書類の準備

- 特定技能試験合格証明書

- 日本語試験合格証明書

- 特定技能雇用契約書

- 特定技能外国人支援計画書

- 在留資格変更許可申請書

- 卒業証明書または卒業見込証明書

- その他必要書類

在留資格変更許可申請

卒業予定日に合わせたタイミングで申請(通常は卒業前に申請し、卒業後に切り替え)

国内在留外国人からの切り替えは、比較的短期間で手続きが完了し、すでに日本での生活に慣れているため、スムーズに就労開始できるメリットがあります。

特に人手不足が急務の企業にとっては効果的な受け入れ形態といえるでしょう。

5.登録支援機関の活用メリットと選び方

特定技能1号外国人の受け入れには、外国人への各種支援が義務付けられています。

この支援業務を登録支援機関に委託することで、企業の負担を軽減することが可能です。ここでは登録支援機関の活用方法と選び方を解説します。

登録支援機関に委託できる業務範囲

登録支援機関は出入国在留管理庁に登録された機関で、特定技能外国人の支援業務を代行することができます。

参考元:出入国在留管理庁 1号特定技能外国人支援・登録支援機関について

信頼できる登録支援機関の5つの選定ポイント

登録支援機関の質によって、特定技能外国人の定着率や職場適応に大きな差が生じます。

信頼できる登録支援機関を選定するための基準を5つ紹介します。

1. 実績と経験

特定技能外国人の支援実績件数と支援分野、登録支援機関としての活動期間、技能実習生支援や国際業務などの関連分野での実績、そして可能であれば支援した特定技能外国人の定着率を確認することが大切です。

2. 専門性と支援体制

行政書士、社会保険労務士、通訳などの専門スタッフの在籍状況、対応可能な言語の種類と通訳・翻訳体制、緊急時の24時間対応体制の有無、そして支援担当者1人あたりの担当外国人数(少ないほど手厚い支援が期待できます)をチェックしましょう。

3. サービス内容の充実度

基本的な支援項目に加え、独自のサービスがあるか、必要に応じて追加サービスを利用できるか、企業への報告内容の質と頻度、過去のトラブル対応事例とその解決策などを確認してください。

4. 透明性と信頼性

費用の内訳と追加費用の発生条件が明確か、契約書に支援内容が具体的に記載されているか、質問に対して誠実に回答しているか、出入国管理法令や労働関係法令の理解と遵守に関する姿勢を評価しましょう。

5. コミュニケーション能力と相性

問い合わせへの対応速度、説明のわかりやすさや誠実さ、企業の方針や価値観を理解し尊重しているか、企業の要望に対する柔軟な対応力などを確認することが重要です。

選定のための具体的なチェック方法

以下のような方法で登録支援機関の質を確認することができます。

| 確認項目 | 確認方法 |

|---|---|

| 公式情報の確認 | 出入国在留管理庁のウェブサイトで登録状況を確認 |

| 実績の確認 | 支援実績や紹介可能な取引先企業の有無を確認 |

| 面談の実施 | 担当者と直接面談し、専門知識や対応の質を確認 |

| 契約書の精査 | 支援内容や費用が明確に記載されているか確認 |

| 口コミ・評判の収集 | 同業他社や業界団体からの評判を聞く |

登録支援機関の選定は、特定技能外国人の受け入れ成功に大きく影響します。複数の機関を比較検討し、自社の状況やニーズに最も合った機関を選ぶことが重要です。

6.特定技能外国人を受け入れて人材不足を解決しよう

特定技能外国人の受け入れは、人手不足解消の有効な手段です。この記事で解説した基本情報、5つのステップ、注意点を参考に、自社に合った受け入れ計画を策定しましょう。

適切な準備と支援体制を整え、企業と外国人材が共に成長できる環境を構築することが成功の鍵です。

特定技能制度は今後も変化していくため、最新情報に常に目を配りながら柔軟に対応していくことが重要です。