自動車整備業界では深刻な人材不足が続き、2021年の有効求人倍率は4.55倍に達しています。この課題を解決する手段として注目されるのが「特定技能」制度であり、特定技能「自動車整備」分野です。

2019年に創設され、2023年には2号も追加された特定技能の自動車整備について、制度概要から試験情報、採用方法まで徹底解説します。

- 特定技能1号と2号の違いと、それぞれの取得条件・メリット

- 特定技能「自動車整備」の外国人材を採用するための具体的な手順と準備

- 特定技能外国人受入れに必要な企業側の条件と支援体制の構築方法

1.特定技能「自動車整備」とは?制度の概要と背景

特定技能の自動車整備とは、2019年4月に創設された在留資格「特定技能」の対象分野の一つです。

特定技能には1号と2号の2種類があり、自動車整備分野では2023年6月9日の閣議決定により2号も追加されました。

この制度は、自動車整備業界における深刻な人材不足を解消するために設けられ、即戦力となる外国人材を雇用することを可能にするものです。

深刻化する自動車整備業界の人材不足

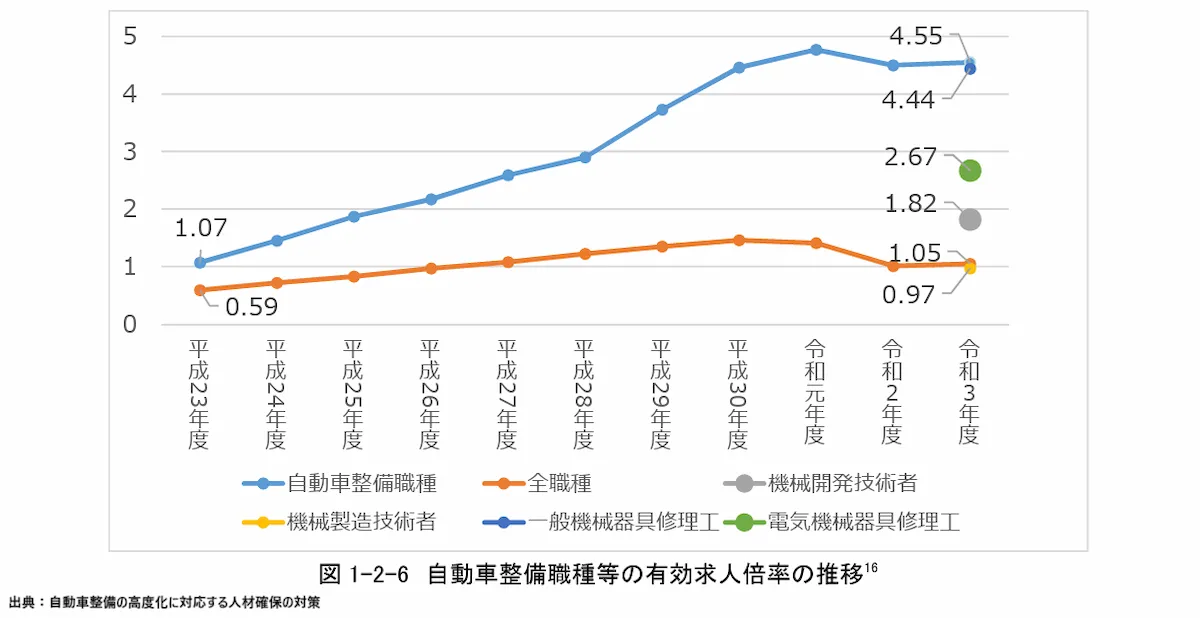

自動車整備業界の人材不足は年々深刻さを増しています。厚生労働省の「職業安定業務統計」によると、2021年における自動車整備の有効求人倍率は4.55倍と、全職種平均の1.05倍を大きく上回っています。

つまり、求職者1人に対して4.55件の求人があるという極めて厳しい状況です。

参考元:国土交通省 自動車整備の高度化に対応する人材確保の対策【中間取りまとめ】

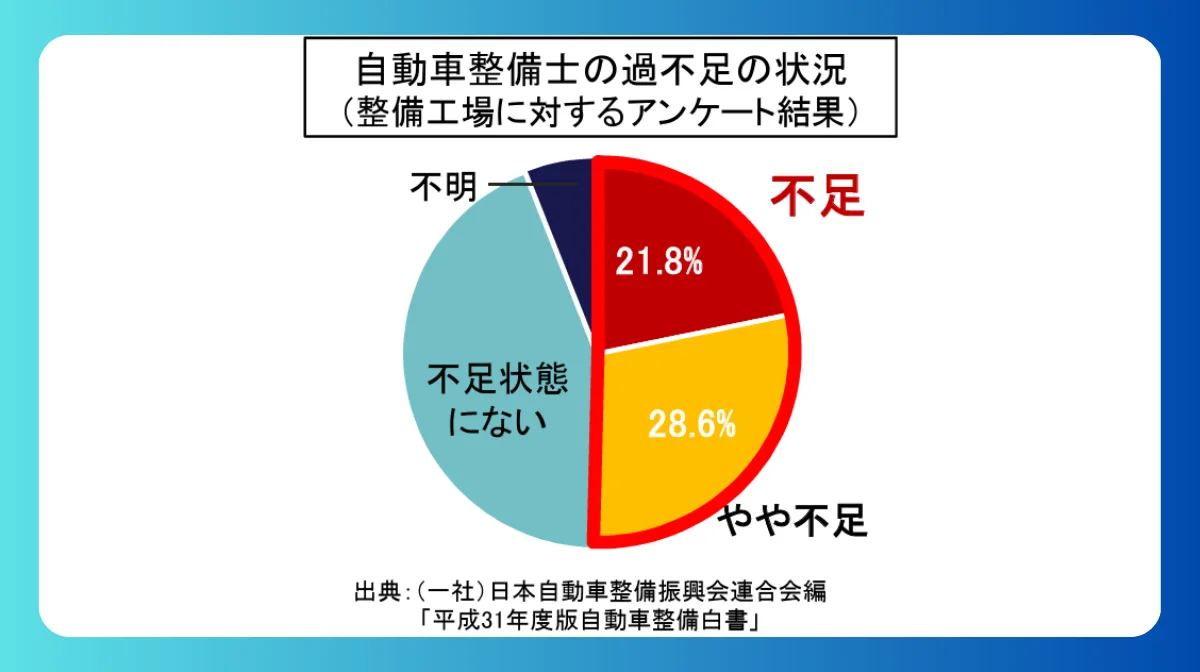

一般社団法人日本自動車整備振興会連合会の「平成31年度版自動車整備白書」によれば、整備工場の半数以上が「人材が不足している」、または「やや不足している」と回答しており、現場レベルでも人材確保の難しさが浮き彫りになっています。

グラフ参考元:国土交通省 自動車整備分野における外国人材の受入れ

この人材不足の主な要因は以下の3点です。

- 少子化による若年労働人口の減少

- 若者のクルマ離れの進展

- 職業選択の多様化による自動車整備士志望者の減少

特に、電動車や衝突被害軽減ブレーキなどの先進安全技術の普及により、自動車整備に求められる技術が高度化している中で、若手技術者の確保が困難になっていることが業界全体の課題となっています。

特定技能制度が自動車整備分野に導入された理由

国土交通省はこれまで自動車整備業の啓発活動やイメージ向上のためのPR活動、働き方改革や労働環境の改善などを積極的に進めてきました。

しかし、こうした国内対策だけでは人材不足の解消に限界があり、外国人材の活用が不可欠と判断されたのです。

2019年4月に特定技能制度が創設された際、特定技能の自動車整備は対象14分野の一つとして選定されました。これは自動車整備業界の人材不足が特に深刻であり、かつ今後も需要が高まる分野であると政府に認識されたためです。

また、2023年6月9日の閣議決定により、自動車整備分野にも特定技能2号が追加されました。これにより、より高度な技能を持つ外国人材を長期的に雇用することが可能になり、人材確保の選択肢が広がりました。

特定技能2号の追加は、1号で培った技能をさらに発展させ、より専門的な業務にも対応できる人材を育成・確保するという長期的な視点に基づいています。

特定技能の自動車整備による外国人材活用のメリットと可能性

特定技能の自動車整備による外国人材の活用には、単なる人手不足の解消以上のメリットがあります。

まず、特定技能外国人は「即戦力」として期待されています。

特定技能評価試験や日本語試験に合格した人材、あるいは技能実習2号を修了した人材は、すでに一定の技能と日本語能力を備えているため、採用後すぐに戦力となることが期待できます。

また、多様な人材が職場に加わることで、新たな視点や考え方がもたらされ、職場環境の活性化につながる可能性があります。

外国人材特有の細やかさや丁寧さ、異なる文化的背景から生まれる発想が、業務改善や顧客サービスの向上に貢献することも少なくありません。

さらに、技術の伝承という観点でも外国人材の活用は有効です。特に若手技術者が減少する中、ベテラン整備士の技術や知識を外国人材に伝承し、その技術を守り発展させていくことができます。

同時に、外国人材が自国で学んだ知識や新たな整備手法を日本の整備現場に取り入れることで、技術革新につながる可能性もあります。

2.特定技能の自動車整備分野1号と2号の違いを徹底比較

特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。

それぞれの違いを理解することで、自社にとって最適な外国人材の受入れ方法を検討することができます。

まずは両者の主な違いを表で確認しましょう。

| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |

|---|---|---|

| 技能レベル | 相当程度の知識または経験を必要とする技能(自動車整備士3級相当) | 熟練した技能を要する業務 (自動車整備士2級相当) |

| 在留期間 | 通算5年まで(1年、6カ月または4カ月ごとの更新) | 上限なし(更新可能) |

| 家族帯同 | 認められない | 認められる(配偶者と子ども) |

| 主な業務範囲 | ・日常点検整備 ・定期点検整備 ・基本的な分解整備 | ・複雑なエンジン/トランスミッションの診断・修理 ・電気・電子制御システムの診断と修理 ・先進安全技術装置の取扱い/調整 ・完成検査や品質管理 |

| 試験難易度 | 基本的な自動車整備の知識・技能 | より専門的・高度な整備技術 |

| 適用対象施設 | 自動車整備工場、カーグッズショップ、整備ピットのあるガソリンスタンドなど | 地方運輸局長の認証を受けた自動車整備工場のみ |

特定技能1号「自動車整備」の対象業務と滞在期間

特定技能1号の自動車整備において、外国人材が従事できる基本業務は以下の3つです。

特定技能1号の基本業務

- 自動車の日常点検整備:エンジンオイルやタイヤ空気圧のチェックなど、日々の点検業務

- 自動車の定期点検整備:法定点検に基づく定期的な点検整備

- 自動車の分解整備:エンジンやブレーキなどの分解・組立て作業

これらの基本業務のほか、関連業務として

- 整備内容の説明及び関連部品の販売

- 自動車板金塗装や下廻り塗装作業

- 洗車作業

- 車内清掃作業

なども担当することができます。

注目すべき点として、自動車整備工場だけでなく、同様の業務を行っているカーグッズショップや整備ピットのあるガソリンスタンドなども、特定技能1号の外国人材を採用できることです。

特定技能1号の在留期間は最長で5年間です。在留期間は1年、6カ月または4カ月ごとの更新となりますが、通算して5年を超えて滞在することはできません。また、基本的に家族の帯同は認められていません。

特定技能1号は「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」レベルが求められ、自動車整備士3級程度の技能が目安となります。

特定技能2号「自動車整備」で広がる可能性

特定技能2号は「熟練した技能を要する業務」に従事できる在留資格で、1号よりも高度な技能レベルが求められます。

自動車整備分野では、2023年6月に追加され、2024年7月16日から特定技能2号評価試験が開始されました。

特定技能の自動車整備2号で認められる業務内容は1号よりも高度で、「自動車整備士技能検定試験2級」と同等レベルが目安となります。具体的には以下のような業務が含まれます。

特定技能2号の基本業務

- より複雑なエンジンやトランスミッションの診断・修理

- 電気・電子制御システムの診断と修理

- 先進安全技術装置の取扱いや調整

- 完成検査や品質管理に関わる業務

2号の最大の特徴は、在留期間の更新に上限がないことです。1号が最長5年までであるのに対し、2号は在留期間の更新要件を満たしていれば、何度でも更新が可能です。これにより、長期的な人材確保が実現できます。

また、2号の場合は家族(配偶者と子ども)の帯同が認められています。家族と一緒に日本で生活できることは、外国人材のモチベーション維持や定着率向上につながる重要な要素です。

特定技能の自動車整備1号から2号へのキャリアパス設計のポイント

特定技能1号から2号へのキャリアパスを設計することは、外国人材の長期的な育成と定着において非常に重要です。1号取得者が2号に移行するためには、以下の2つの条件を満たす必要があります。

- 「自動車整備分野特定技能2号評価試験」または「自動車整備士技能検定試験2級」に合格すること

- 地方運輸局長の認証を受けた自動車整備工場で3年以上の実務経験を有すること

特定技能2号への移行を見据えたキャリアパス設計のポイントは以下のとおりです。

計画的な技能向上支援

特定技能1号の期間内に2号試験に合格できるよう、計画的な技能向上支援が必要です。

社内研修制度の整備や、自動車整備士2級の資格取得に向けた勉強会の開催、専門知識を学ぶための時間の確保などが効果的です。

実務経験の蓄積

2号申請には3年以上の実務経験が必要です。単調な作業だけでなく、様々な整備業務を経験させることで、幅広い知識と技能を身につけられるよう工夫しましょう。

また、実務経験証明書の準備も念頭に置いておく必要があります。

日本語能力の向上支援

2号試験は基本的に日本語で実施されます。

専門用語の理解や、より複雑な整備マニュアルの読解力が求められるため、業務に関連する日本語学習の支援が欠かせません。

3.特定技能「自動車整備」の外国人材を採用する方法

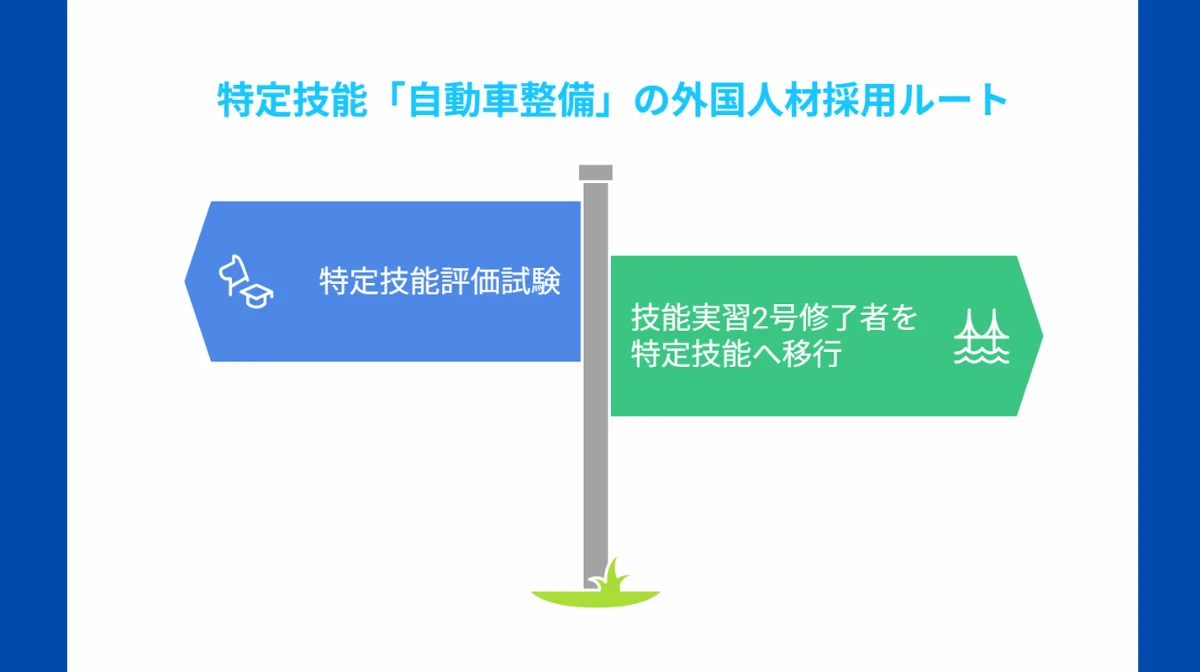

特定技能の自動車整備の外国人材を採用する方法には、主に2つのルートがあります。

特定技能評価試験ルートでの採用プロセス

特定技能評価試験ルートでは、特定技能評価試験と日本語試験の両方に合格した外国人材を採用します。このルートでの採用プロセスは以下のとおりです。

なお、自動車整備士技能検定試験3級に合格している外国人材も、特定技能の対象となります。

この試験は特定技能評価試験とほぼ同レベルで、「エンジンオイルやギアオイルの交換、タイヤ交換、点検整備など、各装置の基本的な整備を一人で行うことができるレベル」の技能が求められます。

技能実習2号修了者を特定技能へ移行させる方法

技能実習2号修了者を特定技能へ移行させるルートは、すでに日本での就労経験があり、ある程度の技能と日本語能力を有している人材を採用できるというメリットがあります。

技能実習2号修了者の要件確認

自動車整備分野の技能実習2号を修了し、良好な成績で修了した外国人材は、技能試験が免除され、特定技能への移行が可能です。ただし、日本語試験の合格は必要となります。

移行手続きの流れ

移行手続きは以下の流れで進めます。

- 特定技能雇用契約の締結

- 支援計画の作成

- 在留資格変更許可申請の準備(必要書類:雇用契約書、支援計画書、技能実習2号修了証、日本語能力証明書など)

- 出入国在留管理局への申請

- 審査・許可

- 特定技能での就労開始

技能実習2号修了者は、すでに日本の生活や職場環境に慣れているため、新規で外国人材を採用するよりもスムーズに就労を開始できるというメリットがあります。

また、技能試験が免除されるため、手続きもシンプルになります。

日本語能力試験の要件と対策

特定技能の自動車整備を取得するためには、一定以上の日本語能力が求められます。具体的には、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

- 日本語能力試験(JLPT)N4以上に合格していること

- 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)に合格していること

- 「日本語教育の参照枠」のA2相当以上の水準と認められる試験に合格していること

日本語能力試験(JLPT)N4のレベル N4レベルは、「基本的な日本語を理解することができる」レベルとされています。具体的には以下のような能力が求められます。

日本語能力試験(JLPT)N4のレベルの内容

- 基本的な語彙や漢字を使った身近な話題の文章を読んで理解できる

- 日常的な場面で、ややゆっくりと話される会話であれば内容をほぼ理解できる

- 簡単な会話ができ、生活に必要な情報をやりとりできる

日本語能力試験は年2回(7月と12月)開催されており、海外の多くの国・地域でも受験可能です。

外国人材の日本語学習サポート方法

外国人材の日本語能力向上のためには、以下のようなサポートが効果的です。

外国人材への具体的な日本語学習サポート方法

業務に関連する専門用語集の作成

自動車整備に関連する専門用語を日本語と外国語(英語、現地語など)で対訳した用語集を作成し、学習の助けとします。

定期的な日本語学習時間の確保

就業時間内に日本語学習の時間を設けたり、外部の日本語教室への通学を支援したりします。

職場の日本人スタッフによるサポート

「日本語パートナー」制度を設け、日本人スタッフが日常会話や業務用語の習得をサポートします。

4.自動車整備分野の特定技能評価試験を徹底解説

自動車整備分野の特定技能評価試験は、外国人材が特定技能在留資格を取得するために必要な技能レベルを測定する試験です。

特定技能1号評価試験の内容と合格基準

特定技能1号の評価試験は、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会(日整連)が実施する技能試験です。試験は学科試験と実技試験の2部構成となっています。

学科試験の概要

- 出題形式: 真偽法(○×式)

- 問題数: 30問

- 試験時間: 60分

出題範囲

- 構造、機能及び取扱法に関する初等知識

- 点検、修理及び調整に関する初等知識

- 整備用の試験機、計量器及び工具の構造、機能及び取扱法に関する初等知識

- 材料及び燃料油脂の性質及び用法に関する初等知識

実技試験の概要

- 出題形式: 作業試験または図やイラスト等を用いた判断等試験

- 問題数: 3課題(複数の設問を含む)

- 試験時間: 20分

出題範囲

- 簡単な基本工作

- 分解、組立て、簡単な点検及び調整

- 簡単な修理

- 簡単な整備用の試験機、計量器及び工具の取扱い

合格基準

- 学科試験: 正解数が出題数の65%以上(30問中20問以上)

- 実技試験: 得点合計が60%以上

試験はCBT方式(コンピュータ・ベースド・テスティング)で実施され、コンピュータの画面に表示される問題に画面上で解答します。

特定技能2号評価試験の難易度と対策

特定技能2号評価試験は2024年7月16日から開始され、1号よりも高度な技能レベルが求められます。「自動車整備士技能検定試験2級」と同等レベルとされています。

2号評価試験の出題範囲

学科試験

- 構造、機能及び取扱法に関する一般知識

- 点検、修理、調整及び完成検査の方法

- 整備用の試験機、計量器及び工具の構造、機能及び取扱法に関する一般知識

- 材料及び燃料油脂の性質及び用法に関する一般知識

- 保安基準その他の自動車の整備に関する法規

実技試験

- 基本工作

- 点検、分解、組立て、調整及び完成検査

- 一般的な修理

- 整備用の試験機、計量器及び工具の取扱い

試験は基本的に日本語で実施されますが、漢字にはルビが付き、専門用語には英語や試験実施国の現地語による注釈が付くこともあります。

合格基準は1号試験と同様に、学科試験は65%以上、実技試験は60%以上の正答率が必要です。

2号の申請には試験合格に加えて、「道路運送車両法第78条に基づく地方運輸局長の認証を受けた事業場における3年以上の実務経験」が必要です。

この実務経験を証明するには、日本自動車整備振興会連合会が定める「実務経験証明書」を提出する必要があります。

試験の最新日程と申込方法

特定技能評価試験は、日本国内および海外(フィリピン・ベトナム)で実施されています。2025年4月現在の最新情報では以下の開催となっています。

- 国内試験: 日本全国の主要都市で毎月開催されています。

- フィリピン: マニラを中心に毎月開催されています。

- ベトナム: 2024年5月24日から試験が開始され、ハノイやホーチミンなどの主要都市で開催されています。

試験日程の詳細は、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会のウェブサイトや、委託先である株式会社プロメトリックのテストセンターサイト(Test Dates Prometric)で確認できます。

特に2号試験については、2024年7月16日から開始され、日本国内では毎日実施予定とされています。

申込手続きの流れ

- プロメトリックのウェブサイトでアカウントを作成

- 試験カレンダーから希望の日程と会場を選択

- 申込情報の入力

- 受験料の支払い

- 予約確認メールの受信

受験料と支払い方法

- 1号試験:学科・実技セットで約15,000円〜20,000円程度

- 2号試験:学科・実技セットで約20,000円〜25,000円程度

5.特定技能「自動車整備」の外国人材を雇用するための条件

特定技能「自動車整備」の外国人材を雇用するためには、受入れ企業側も一定の条件を満たす必要があります。

地方運輸局長からの認証を受ける

特定技能の自動車整備の外国人材を雇用するための重要な条件の一つが、「道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第78条第1項に基づく地方運輸局長の認証を受けた事業場を有していること」です。

この認証は、自動車の分解整備を行う事業場に対して与えられるもので、一定の基準を満たすことが求められます。地方運輸局長の認証を受けた事業場は「認証工場」と呼ばれます。

認証取得のための主な要件

作業場の設備

- 必要な広さの作業場(作業内容によって基準が異なる)

- 自動車の整備・点検に必要な設備・機器

- 適切な照明設備、給油設備

- 消火設備、換気設備

人員体制

- 必要な人数の自動車整備士(工場の規模によって異なる)

- 整備主任者の選任

管理体制

- 整備管理者の選任

- 整備記録簿の適切な管理

- 整備作業の標準作業書の整備

認証の申請は、事業場の所在地を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所に対して行います。

参考サイト:全国運輸支局等のご案内

外国人材に対する支援計画の作成方法

特定技能の自動車整備分野外国人を雇用する企業(特定技能所属機関と呼ばれます)は、外国人材が日本で安心して生活・就労できるよう、適切な支援を行うことが義務付けられています。

そのために「支援計画」を作成し、実施する必要があります。

支援計画に盛り込むべき必須項目

支援計画には、以下の10項目の支援内容を具体的に記載する必要があります。

- 事前ガイダンスの実施

- 出入国する際の送迎

- 住居確保・生活に必要な契約支援

- 生活オリエンテーション

- 公的手続きの同行支援

- 日本語学習の機会の提供

- 相談・苦情への対応

- 日本人との交流促進

- 外国人が死亡または外国人からの国外転出時の対応

- その他支援

特定技能外国人への支援は、「登録支援機関」に委託することができます。登録支援機関がどのようなことをサポートしてくれるのか、こちらの記事で詳しくご紹介しています。

特定技能協議会への加入

特定技能外国人を雇用する企業(特定技能所属機関)には、特定技能協議会への加入と協力が義務付けられています。そして自動車整備分野においては、「自動車整備分野特定技能協議会」が設置されています。

この協議会は、特定技能「自動車整備」制度の適正かつ円滑な運用を図るために設立された組織です。以下のような構成員から成り立っています。

自動車整備分野特定技能協議会の主な構成員

- 受入れ機関(特定技能外国人を雇用する企業)

- 登録支援機関

- 自動車整備事業者団体(日本自動車整備振興会連合会など)

- 関係省庁(国土交通省、法務省、厚生労働省など)

- 有識者

加入手続きの流れ

特定技能協議会への加入手続きは以下の流れで行います。

- 一般社団法人日本自動車整備振興会連合会のウェブサイトから加入申請書をダウンロード

- 申請書の記入

- 必要書類の準備

- 申請書の提出

- 審査・承認

- 加入通知の受領

協議会への加入は、特定技能外国人の在留諸申請前に行う必要があります。

6.特定技能「自動車整備」活用で広がる整備業界の未来展望

特定技能「自動車整備」制度は、単なる人材不足解消にとどまらず、整備業界の未来を創る可能性を持っています。適切な受入れ体制と育成により、外国人材は現場に新たな視点と活力をもたらします。

多様な背景を持つ技術者の交流がイノベーションを促し、整備技術の進化を加速させます。

外国人材の受入れに伴う作業環境の改善は、日本人スタッフの働きやすさにも貢献し、工場全体の生産性向上につながるでしょう。

国際的な顧客対応力の向上や新たなビジネス機会の創出など、特定技能制度は人手不足の解決を超え、成長の機会となる戦略的選択なのです。