人口減少が続く日本では、外国人労働者の需要が年々高まっています。

2024年10月時点で約230万人の外国人が日本で働いており、前年比12.4%増と過去最多を記録。企業が外国人労働者を受け入れるには、在留資格の理解や適切な手続きが欠かせません。

本記事では、外国人労働者の受け入れ制度の種類や特徴、必要な受入条件と手続きについて解説します。

- 外国人労働者が働くための在留資格の種類(身分に基づく在留資格、専門的・技術的分野、技能実習、特定技能など)とそれぞれの特徴

- 外国人労働者を雇用する際に企業側と労働者側に求められる条件や必要な手続き

- 外国人労働者の受け入れを成功させるためのコンプライアンス対策や生活サポート、活用できる外部リソース

1.外国人労働者の受け入れ状況と制度の背景

日本では人口減の影響もあり、外国人労働者の需要がますます高まりつつあります。

以下では、日本における外国人労働者数や、外国人労働者が増加している背景などを解説します。

日本の外国人労働者受け入れの現状と統計

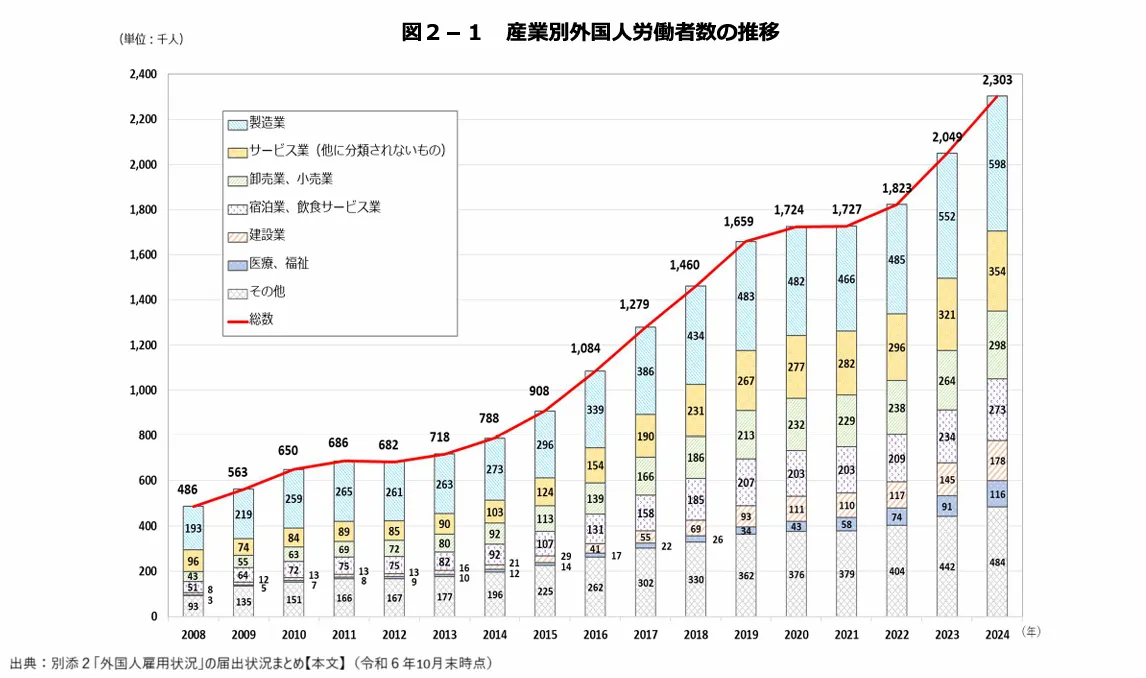

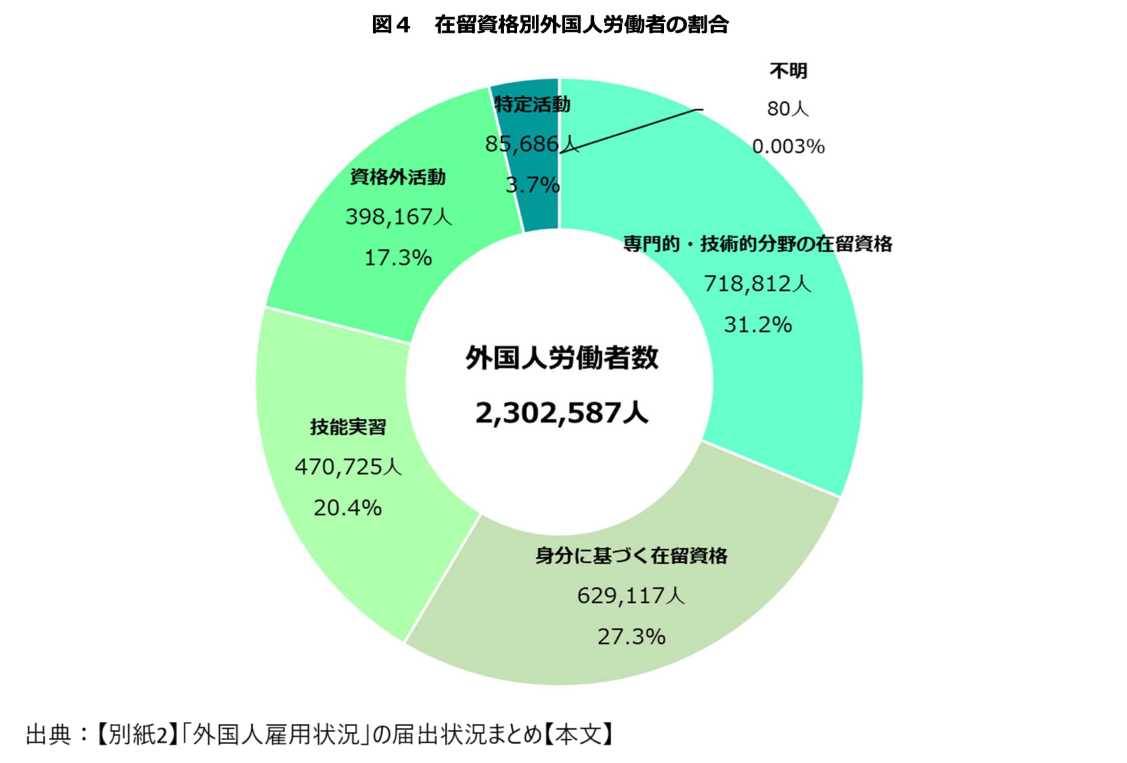

厚生労働省の統計によると、2024年10月時点の外国人労働者数は約230万人です。

前年比12.4%増で過去最多を記録し、右肩上がりで推移しています。

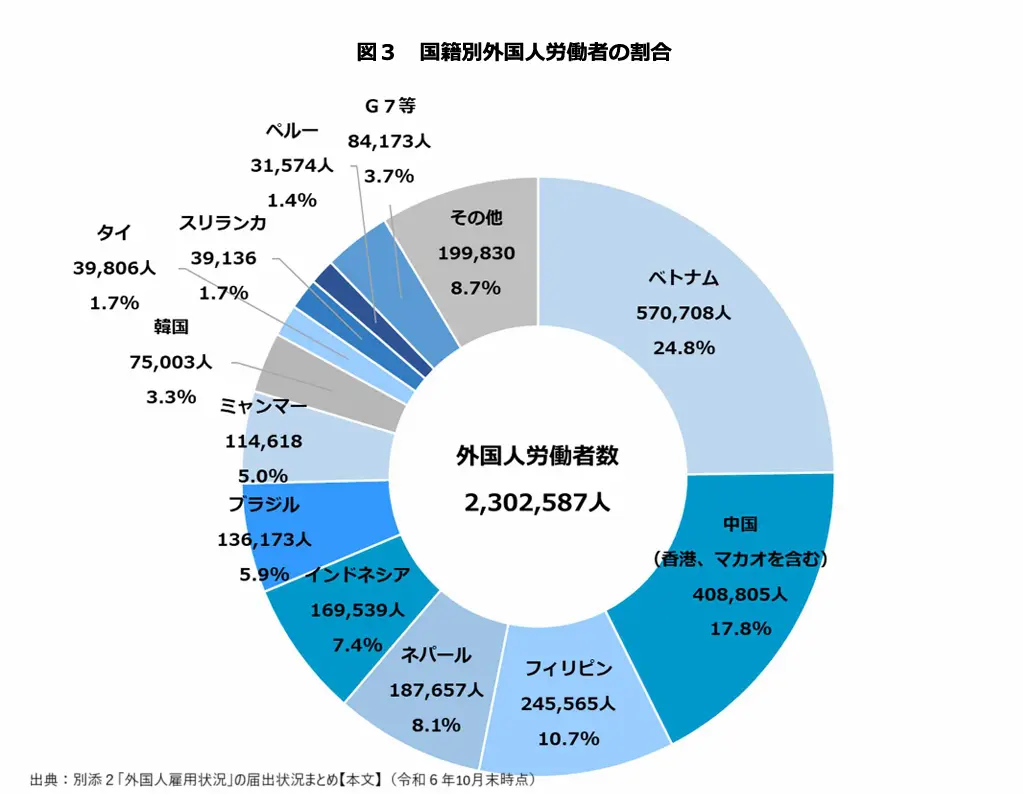

外国人労働者のうち、国籍別で最も多いのはベトナム人で約57万人(24.8%)です。

次いで、中国人の約40万人(17.8%)、フィリピン人の約24万人(10.7%)が続きます。

産業別では「製造業」がトップで、約60万人と全体の約26%を占め、「サービス業(他に分類されないもの)」「卸売業、小売業」の順となっています。

参照元:厚生労働省|「外国人雇用状況」の届出状況まとめ【本文】(令和6年10月末時点)

政府による外国人労働者受け入れ拡大の取り組み

外国人労働者数が増加している背景には、日本政府による積極的な後押しがあります。

たとえば、2019年には国内の人手不足の緩和を目的に、「特定技能制度」が新設されました。また、「高度人材ポイント制」などに示されるように、ハイスキルな外国人材の獲得にも積極的です。

さらに、「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」など、外国人労働者の受け入れをする企業に対する助成金制度も存在します。

2.外国人労働者の受け入れ制度の種類と特徴

外国人は在留資格に応じて就労の可否や従事できる仕事の種類などが定められています。

就労が認められている主な在留資格は、以下のとおりです。

身分に基づく在留資格とその特徴

身分に基づく在留資格とは、日本での身分や地位に応じて与えられる在留資格です。

- 定住者

- 永住者

- 日本人の配偶者

- 永住者の配偶者

在留資格には以上の4種類があり、就労の制限がありません。

この在留資格を保有する外国人は、日本社会に慣れ親しんでいることが多いため、雇用時に言語や文化の違いによるトラブルは起こりにくいのも注目すべきポイントです。

専門的・技術的分野の在留資格とその特徴

専門的・技術的分野の在留資格とは、日本で専門的な知識や技術を活かして働く外国人を対象とした在留資格の総称です。

「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「教授」「芸術」「報道」など、分野ごとに細分化されており、在留資格を持つ分野でのみ就業が認められます。

たとえば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で入国した外国人を、自動車整備士として雇用することはできません。

参考元:出入国在留管理庁 在留資格「技術・人文知識・国際業務」

技能実習制度の仕組みと受け入れ条件

技能実習制度は、開発途上国への支援の一環として、外国人労働者が日本企業で働きながら特定の技能を習得できるようにサポートするための制度です。

技能実習は1~3号の区分があり、それぞれ実習できる期間や職種が異なります。実習できる期間は最長5年、職種は多岐にわたりますが、主に「農業」「漁業」「建設」「食品製造」などです。

技能実習生を受け入れる企業は、「技能実習責任者の配置」「生活指導員の配置」「宿舎の提供」「社会保険・労働保険の加入」などの条件を満たす必要があります。

そのうえで、外国人技能実習機構から認定を受けなければなりません。

特定技能と技能実習の違いや、技能実習についての詳しい内容はこちらの記事でご紹介しています。

特定技能制度の概要と適用分野

特定技能制度は、国内の人手不足対策のために2019年に新設された制度です。

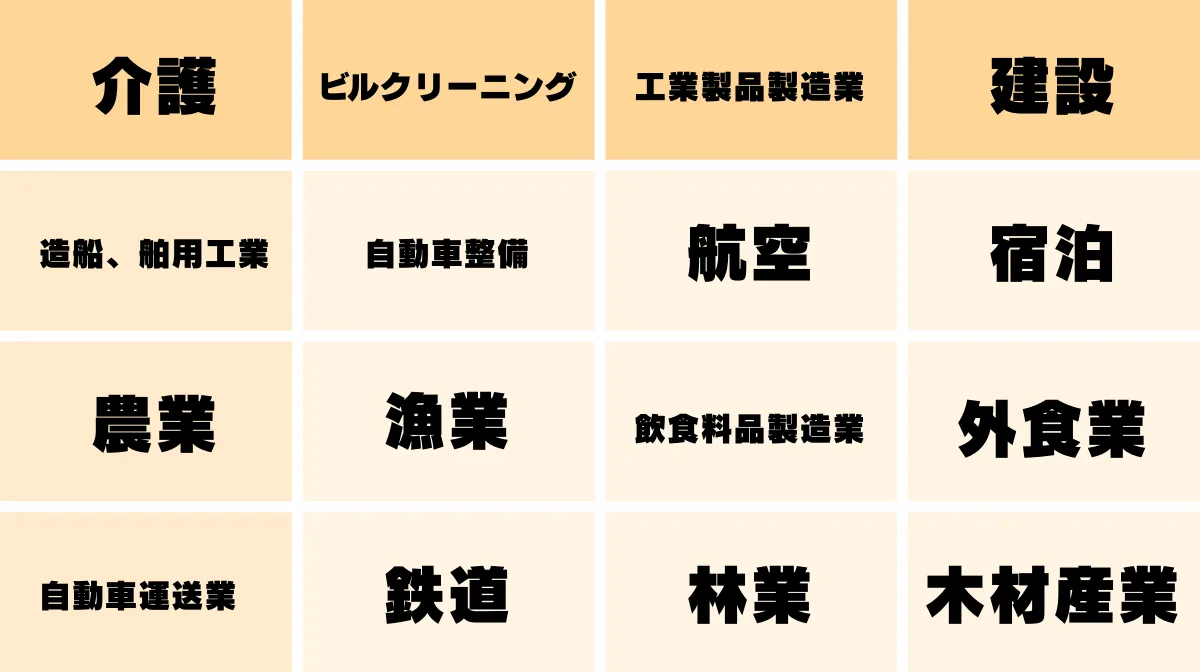

受け入れ対象となる16の職種は以下のとおりです。

特定技能には「1号」と「2号」があり、2号はより高度な技能が求められます。

在留期間は1号で最長5年、2号は上限がありません(更新は必要)。

1号、2号ともに取得するには、従事する業務に関連した技能試験に合格しなければなりません。

加えて、1号の取得には、日本語能力検定のN4(日常生活レベルの基本的な日本語)以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2以上の合格も必須です。

参考元:出入国在留管理庁 特定技能制度

各特定技能について詳しく知りたい方は、「特定技能1号」「特定技能2号」の記事で詳しくご紹介しています。

その他の在留資格(資格外活動・特定活動)

就労を主目的とした在留資格以外でも、一定の条件下では働ける場合があります。

たとえば、留学用の在留資格でも、「資格外活動の許可」を受ければ、原則週28時間までアルバイトが可能です。

また、「特定活動」という在留資格でも就労が認められています。「ワーキングホリデー」が代表例で、特定活動では就労制限がないため留学生よりも柔軟に働けます。

しかし、基本的に在留期間は最長1年で、更新はできません。

参考元:出入国在留管理庁 在留資格「特定活動」、資格外活動許可について

3.外国人労働者の受け入れに必要な条件と手続き

外国人労働者を雇用する際は、企業側・労働者側ともに一定の条件を満たして所定の手続きをすることが必要です。

在留資格の種類によって条件が異なるため、採用時には念入りに確認しましょう。

外国人労働者の受け入れで企業側に求められる資格と受け入れ条件

外国人が日本で就労するためには、適切な在留資格を持っている必要があります。

企業は、雇用予定の外国人が持つ在留資格が、担当する業務に適合しているかを確認しなければなりません。

また、外国人との雇用契約は日本人の場合と同様、書面で締結する必要があります。この書類には、賃金や業務内容、労働条件などが明記されてなければなりません。

在留資格によって、企業側に求められる受け入れ条件は以下のように異なります。

1.身分に基づく在留資格

就労制限はなく、比較的長期の雇用が可能です。定住者の場合は在留期限を更新する必要があります。ほぼ全ての職種で雇用できますが、身分や収入状況が変わると(離婚など)在留資格を失う可能性があるので、適宜確認しましょう。

2.専門的・技術的分野の在留資格

学歴や職歴の確認が求められ、経歴に沿った特定の職種へ従事させることが必要。

3.技能実習

以下の条件を満たし、外国人技能実習機構から認定を受けることが必要。

・技能実習責任者、生活指導員の配置

・技能実習日誌の作成

・社会保険、労働保険への加入

・宿舎の用意

賃金についても、最低賃金以上の支払い義務があります。

4.特定技能

特定の産業分野での技能や知識を持つ人材であることの確認が求められ、その分野に従事させることが必要。外国人労働者への支援体制(住居確保、契約支援、文化的な適応支援など)の整備も条件です。

5.資格外活動(留学生)

雇用には資格外活動の許可が必要。週28時間までと、就労時間に制限があります。夏季休暇などの長期休暇時は緩和され、1日8時間まで働けます。

特定技能で外国人を受け入れたい時、自社で支援体制を構築するノウハウがない場合は「登録支援機関」と契約することで、支援業務の委託が可能です。

「申請で失敗するのが怖い」「外国人労働者の受け入れ条件が満たせるかどうか心配」「添付資料を誰かにチェックしてほしい」など、特定技能に関する申請手続きに関して不安なら専門家にお任せください。

株式会社バックエンドが提供している登録支援機関サービスは、申請のサポートから書類準備まで、外国人雇用に関する煩雑な手続きをトータルでサポートします。

外国人労働者に求められる資格と条件

外国人が日本で就労する際、在留資格によって求められる学歴、職歴、技能レベル、日本語能力など、条件も変化します。具体的には以下のとおりです。

■身分に基づく在留資格

職業選択の自由があり、就労制限も課されません。ただし、定住者の場合は在留期限があるため、更新が必要です。

それ以外の資格と条件については以下の表をご覧ください。

| 在留資格の種類 | 学歴、職歴 | 技能レベル | 日本語能力 |

|---|---|---|---|

| 専門的・技術的分野の在留資格 | 一般的には大学卒業(学士号)以上が必要で、学歴があれば職歴は不要。 学歴が条件を満たさず職歴がある場合、最短3年以上(職種で異なる)の実務経験が必要。 | 分野に応じた専門的なスキル、知識が必要。 | 必須ではないものの、日本語能力試験(JLPT)N2以上が望ましい。 |

| 技能実習 | 学歴の条件はなし。「介護」職種では、母国の介護施設における実務経験が必要。 | 技能実習生制度は日本での技能習得を目的としているため、技能レベルは不問。ただ、1~3号まで区分が設けられており、数字が大きくなるほど高度な技能が要求される。 | 一般的にはN4以上が必要。介護職では入国時にはN4、2年目以降はN3以上が求められる。 |

| 特定技能 | 学歴の条件はありません。職歴に関しては、1号はなくても問題ありませんが、2号を取得するには分野ごとに設定された経験年数(多くの分野で2年以上)が必要です。 | 特定技能試験に合格する必要があります。 | 日本語能力試験(JLPT)N4以上、国際交流基金日本語基礎テスト(JFT)A2以上が必要です。 |

| 資格外活動(留学生) | 前提として在学しており、在留資格「留学」が必要で、かつ「資格外活動の許可」を受ける必要があります。職歴についての条件はなし。 | アルバイトとして働くことになるため、技能レベルは不問。 | 条件はないが、一般的にはN4以上が望ましい。 |

在留資格別の受け入れ可能業種と期間制限

在留資格によって、従事できる職種や就労可能な期間も異なります。

具体的には以下のとおりです。

| 在留資格 | 対応業種 | 在留期間 | 就労制限 |

|---|---|---|---|

| 身分に基づく在留資格 | 身分に基づく在留資格 制限なし | 永住者:無期限 その他:1~5年(更新可能) | なし |

| 技術・人文知識・国際業務 | 専門的なホワイトカラー業務(例:エンジニア、通訳、デザイナーなど) | 3か月~5年(更新可能) | あり |

| 技能実習(1~3号) | 農業、漁業、建設、食品製造、繊維・衣服、機械・金属など | 1号:最長1年 2号:最長2年 3号:さらに最長2年(合計最大5年) | あり(在留資格ごと) |

| 特定技能(1号・2号) | 介護、建設、自動車整備、農業、宿泊、外食など16分野 | 1号:最長5年(更新可能) 2号:更新制限なし(家族帯同可) | あり(分野限定) |

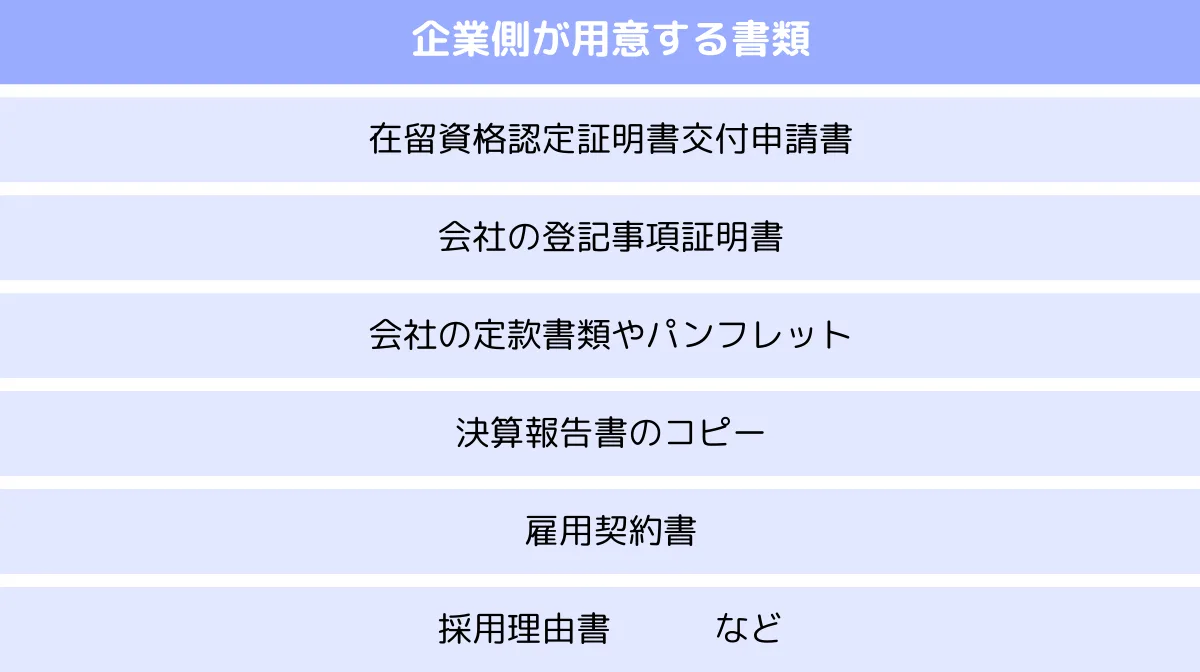

受け入れに必要な書類と申請手続き

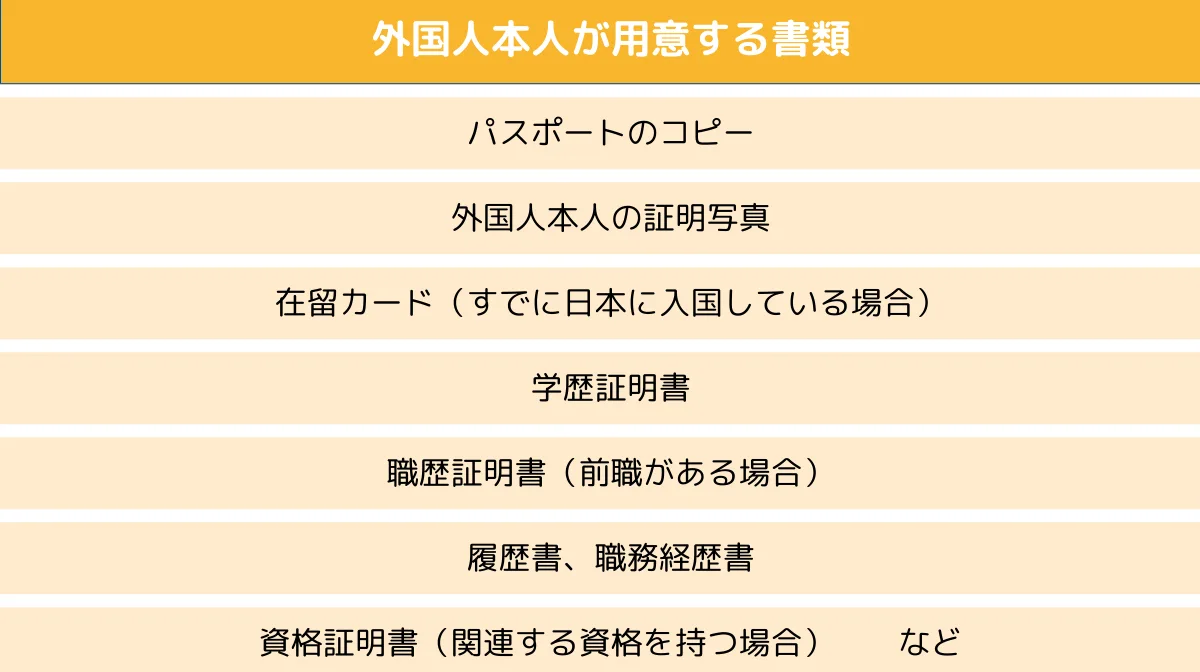

外国人労働者を受け入れる際に必要な書類は以下のとおりです。

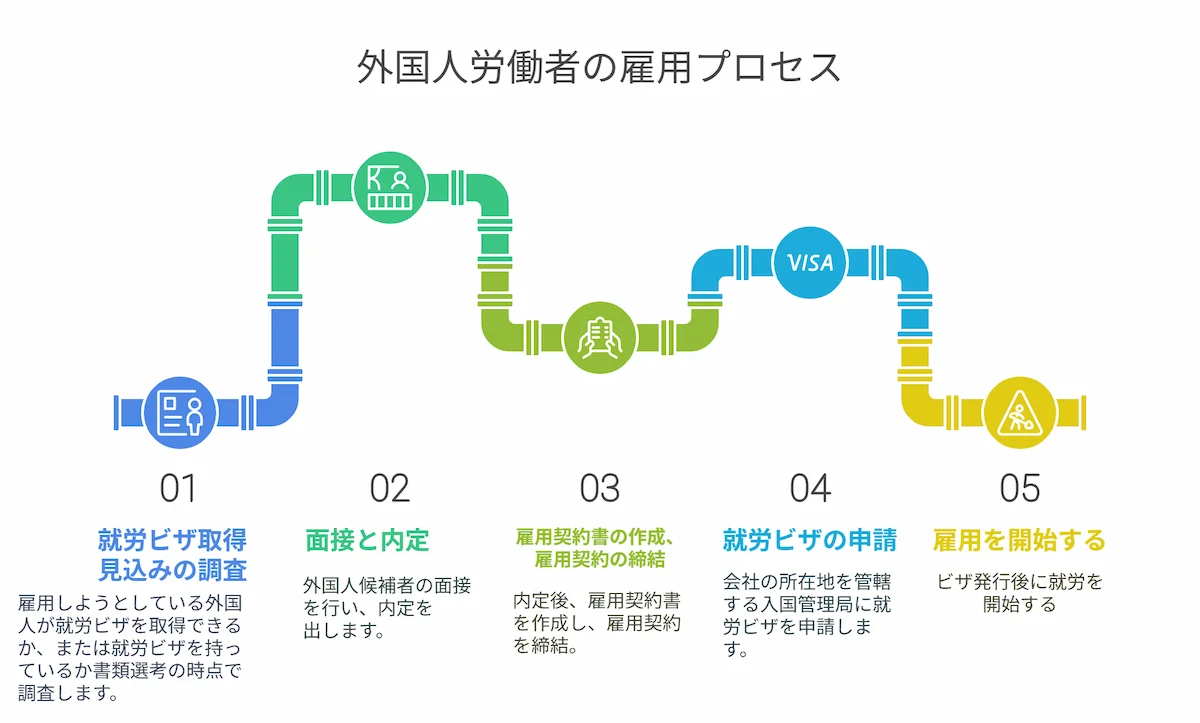

申請手続きの流れは以下のとおりです。

通常、就労ビザの審査には1か月~3か月ほどの期間がかかります。

申請者(外国人)の背景などによっては、期間が変動することもあるため、スケジュールには余裕をもって進行しましょう。

また、外国人労働者を雇用した場合、ハローワークに「外国人雇用状況の届出」を行わなければなりません。

雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)又は雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)を提出することで、外国人雇用状況の届出を行ったこととなります。

4.外国人労働者を受け入れるまでのステップ

外国人労働者を雇用するには、在留資格の選定、採用活動、雇用契約の締結、在留資格の管理・更新といった一連のステップが必要です。

以下では、各ステップのポイントを解説します。

自社に適した在留資格の選定方法

在留資格によって就業できる職種が異なるため、まずは受け入れを希望する外国人材が従事することになる業種を明確にしましょう。

専門知識が求められる場合は専門的・技術的分野、技能が要求される場合は特定技能の在留資格を選ばなければなりません。

次に、求める人材のスキルレベルを確認します。特に特定技能の場合、1号と2号では技能レベルに明確な差があります。

高度な技能が求められる業務では、2号の在留資格を持つ外国人労働者を雇用するべきです。

外国人労働者の採用においては、事前に業種や求めるスキルレベルを決めておき、適切な在留資格を選ぶことで、受け入れをスムーズに進められます。

効果的な外国人採用活動の進め方

外国人労働者の採用活動は、国内在住者と海外在住者のどちらを対象にするかで、効果的な方法が異なります。

国内居住者の場合の一般的な進め方

- 求人募集を出す

- 在留資格の確認

- 選考し内定を出す

- 雇用契約を締結する

国内居住者の採用活動の流れは、基本的に日本人を雇用する場合と同一です。

ただし、就労ビザを持っていること、在留資格の確認はしっかりと行わなければなりません。

海外居住者の場合の一般的な進め方

- 求人募集を出す

- 面接、面談する

- 在留資格認定証明書の交付申請を行う

- ビザを申請する

- 入国してもらう

海外居住者を対象とする場合、手続きが複雑になるため、人材紹介会社の利用がおすすめです。

採用活動においては、文化や言語の違いに注意しなければなりません。

外国人労働者の母国における文化を理解したうえで、分かりやすい言語を使用してコミュニケーションを図るなどの配慮が必要です。

また、求人情報の効果を高めるには、日本語だけでなく英語や募集対象国の母国語でも情報提供を行うと良いでしょう。

外国人特定技能の人材紹介会社の相場と選び方については、こちらの記事でご紹介しています。

在留資格の確認と雇用契約締結のポイント

外国人労働者を雇用する前には、在留資格が適正かを必ず確認しましょう。

在留カードやパスポートの原本をチェックし、本当に自社で就労可能か確かめてください。雇用契約を締結する際は、契約書を作成し労働条件を明記します。

日本語だけでなく、英語や外国人労働者の母国語で記載し、誤解が生じないようにしましょう。

外国人労働者の場合でも、日本の労働基準法を遵守した契約になっており、条件次第では社会保険への加入義務が生じます。

これらの条件を満たさなければ、不法就労とみなされる可能性があるので、注意してください。

受け入れ開始後の在留資格更新サポート

外国人労働者が日本で働き続けるためには、在留期限が切れる前に更新手続きを済ませる必要があります。企業側でも在留期限の管理を徹底し、余裕をもって更新できるよう体制を整えましょう。

できれば在留カードのコピーを企業側でも保管し、管理表を作成したり人材管理システムなどで更新時期を管理したりするのが望ましいです。

在留期限が切れると不法滞在(オーバーステイ)となり、雇用主にも罰則が科される可能性があるので注意してください。

5.外国人労働者受け入れにおける注意点と成功のポイント

外国人労働者を受け入れる際には、法的リスクへの対応、適切な労務管理や生活サポート、言語や文化の違いへの配慮などが重要になります。

法的リスクを回避するためのコンプライアンス対策

外国人労働者の雇用では、不法就労を防ぐための対策が不可欠です。

在留資格は必ず原本を確認し、出入国在留管理庁で提供している「在留カード等読取アプリケーション」を用いて、偽造品でないことをチェックしましょう。

法的リスクを回避するためには、入管法や不法就労への理解が必須です。在留カードの更新手続きの時期や雇用契約の内容などは定期的に確認し、必要に応じて手続きをしましょう。

雇用後の労務管理と生活サポートのポイント

外国人労働者の雇用後は、文化・言語の違いを考慮した労務管理が重要です。

日本における労働慣行や法律に関する知識に乏しいケースが多いので、より丁寧に説明しましょう。

特に、賃金の支払い方法や社会保険制度については、具体例に説明して理解を得ておく必要があるでしょう。

住居確保、医療、銀行口座の開設などもサポートが必要です。一般的に、外国人労働者が自力で不動産を契約するのは難しいため、企業で契約をサポートしたり、社宅を提供したりすることが望ましいです。

外国人労働者に対しても健康保険を提供し、医療機関を利用する際は多言語対応の病院の紹介や通訳サービスの利用が推奨されています。

銀行口座開設の際も、必要書類の準備を手伝うなど、手続きをサポートするのが重要です。

言語・文化の違いを乗り越えるコミュニケーション策

外国人労働者の雇用においては、言語・文化の違いが課題になることが多いです。

たとえば、日本語能力の不足から業務指示が伝わらないことや、勤怠観の違いが職場での誤解を招く要因になります。

これらの課題を解決するには、外国人労働者への日本語教育の強化や異文化理解の場を、企業側で提供するのが重要です。

他にも翻訳ツールの活用や、日本語が分からなくても理解できる動画マニュアルの導入なども、効果的なコミュニケーション策になります。

外国人労働者受け入れ成功企業の事例

ある電機メーカーでは、外国人従業員が長期的に働ける職場環境づくりが功を奏しています。具体的には、

- 食堂メニューの英語併記

- 宗教戒律への配慮から肉の種類をイラストで掲載

- お祈り部屋の準備

などです。

外国人従業員が母国行事に参加できるようにするための特別休暇制度もあり、言語・宗教・文化の違いに配慮した取り組みが実施されています。

6.外国人労働者受け入れを支援する外部リソースの活用法

外国人労働者の受け入れに際しては、外部の支援機関を活用するのもおすすめです。

ここでは、人材紹介会社や行政の支援制度、相談窓口の活用方法について解説します。

外国人雇用に特化した人材会社の選び方

外国人の人材会社を選ぶ時は、以下のポイントをチェックしましょう。

- 法令遵守

- 専門性

- サポート体制

- 実績

まず、その会社が法令を遵守しているか確認しましょう。外国人材を紹介するには国の認可が必要です。

国から認可されていれば、許可番号がホームページなどに記載されているので確認してください。

次に、採用したい職種や国の人材を扱う専門性も選定ポイントです。自社のニーズに合った人材でないと、ミスマッチの原因になるため注意してください。

そして、サポート体制が整っていることも重要です。ビザ取得や労働条件の交渉、入社後のフォローなどサポートが充実しているか確認しましょう。

最後に、実績も要チェックです。過去の紹介事例などを確認し、その人材会社の信用性を見極めましょう。

行政サービスや支援制度の活用方法

外国人労働者を受け入れる企業に対して、国や地方自治体は以下のような補助金や支援を提供しています。

| 自治体からの支援 | 支援目的 |

|---|---|

| 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース) | 外国人労働者の職場定着を目的とした環境整備を行う企業を対象とする助成金制度です。 |

| 国際化促進インターンシップ事業 | 国内の中堅・中小企業が留学生をインターンとして受け入れる事業で、企業には人材育成支援費が支払われます。 ※2025年度の事業については、実施予定ではあるものの、募集開始時期やインターンシップの実施時期は未定とされています。 |

| 外国人雇用管理アドバイザー制度 | 外国人の受け入れに関する相談に、ハローワークに置かれた専門家が無料で対応する制度です。 |

その他、地方自治体によっては無料の日本語教室などを開講している場合もあります。積極的に活用することで、外国人材の確保が容易になります。

活用には手続きが必要なので情報収集を行い、時には専門家の手を借りましょう。

参考サイト:KOKORO ボランティア日本語教室

外国人雇用に関する相談窓口と専門家

社内にノウハウがないうちは、以下のような公的機関や専門家を利用するのがおすすめです。

相談内容によって最適な相談先は異なるので、自社の疑問や悩みを整理したうえで相談先を決めましょう。

公的機関

外国人雇用サービスセンター

全国に設置され、外国人の就職相談や支援を行っています。特に、高度外国人材に関する支援を専門にした機関です。

ハローワーク

外国人雇用に関する相談も受け付けており、雇用契約や労働条件の情報提供も行っています。

出入国在留管理庁

在留資格に関する相談を受け付けており、雇用側の手続きに関するアドバイスも対象です。

専門家

行政書士

ビザ申請や在留資格の手続きの専門家。書類作成や申請手続きを代行しています。

社会保険労務士

労働条件や雇用契約の専門家。労務管理などに対するアドバイスを提供しています。

相談する時は、具体的な質問や相談内容をまとめておきましょう。必要書類や手続きに関する情報を持参するのも望ましいです。

相談を受ける側も、情報が多いほど実践的なアドバイスをしやすくなります。

行政書士などに相談する場合、費用負担が生じるのが一般的です。料金体系についても確認しておきましょう。

7.外国人労働者の受け入れ条件をクリアして、グローバル企業への第一歩を

外国人労働者の受け入れには、適切な在留資格の選定から採用活動、雇用契約締結、そして在留資格の管理・更新まで一連の流れがあります。

法令遵守はもちろん、言語や文化の違いに配慮したコミュニケーション施策や生活サポートも成功の鍵となります。

必要に応じて人材会社や行政サービス、専門家の支援も活用しながら、外国人労働者と企業双方にとって有益な雇用関係を構築しましょう。

■登録支援機関への委託を検討されているなら…

1号特定技能外国人支援・登録支援機関なら株式会社バックエンドにお任せください。経験豊富な専門の行政書士がトータルでサポートいたします。