外国人労働者を雇用する企業にとって、特定技能の定期報告は避けて通れない重要な義務です。しかし、多くの書類作成や複雑な手続きに頭を悩ませている担当者も少なくありません。

その上、特定技能制度の定期報告制度は2025年4月以降の報告分より、四半期ごとの報告義務から1年ごとの報告義務へと変更されたことで更に混乱している方もいるでしょう。

本記事では、特定技能の定期報告を効率的に進めるための7つのポイントを紹介し、書類作成から提出までの流れを徹底解説します。

これらの方法を実践すれば、従来何時間もかかっていた作業が10分で完了できるようになります。

- 特定技能の定期報告が必要な理由と提出期限の詳細

- 定期報告を効率化する7つの具体的なポイントと実践方法

- 出入国在留管理庁電子届出システムを活用した時短テクニック

1.特定技能外国人の定期報告義務とは

特定技能外国人を受け入れる企業には、雇用状況や労働条件の維持状況、特定技能外国人の活動実績などを定期的に報告する義務があります。

この制度は、特定技能外国人が適切な労働環境で働けているか、また企業が適正な支援を実施しているかを確認するために設けられています。

なぜ定期報告が重要なのか

特定技能外国人制度は、日本の労働力不足を補うために導入されたものです。その適正な運用を確保するため、企業は外国人労働者の雇用状況を定期的に報告する義務を負っています。

適正な受け入れと労働環境の維持

特定技能制度は、日本での安定した就労と生活を保証するために設計されています。

企業が定期的に報告することで、特定技能外国人が適正な労働条件のもとで働いているか、賃金未払い・過重労働などの問題がないかを確認する目的があります。

不適切な受け入れの防止

過去には外国人労働者の不適切な雇用や労働環境の悪化が問題視されていました。定期報告制度を設けることで、法令違反や不正受け入れの防止につながります。

特に、支援計画が適切に実施されているかも重要なチェックポイントです。

在留資格の適正管理

特定技能外国人の在留資格は、日本での就労状況に基づいて維持されます。

定期報告によって、実際の雇用状況が在留資格の基準を満たしているかを確認し、不正な在留や資格外活動を防ぐ役割があります。

定期報告を怠るとどんなリスクがあるのか

定期報告を怠った場合や虚偽の報告をした場合、企業には以下のような行政指導や罰則が科される可能性があります。

| 想定されるリスク | 企業への影響 |

|---|---|

| 受け入れ停止措置(特定技能外国人の新規雇用不可) | 報告義務を適切に果たしていない企業は、入管庁から適正な受け入れ機関として認められなくなるため、今後の外国人採用に大きな影響を与えます。 |

| 行政指導・是正勧告を受ける可能性 | 企業の信頼性にも関わるため、ビジネス上のリスクとなります。 |

| 在留資格の更新・変更が困難になる | 企業が義務を果たしていないと判断されると、外国人従業員のビザ更新が認められず、結果として雇用継続が困難になることもあります。 |

| 外国人雇用の禁止処分(最悪の場合) | 長期間にわたり定期報告を怠ったり、虚偽の報告をした場合は、企業としての適正性が疑われ、最悪の場合、外国人の雇用自体を禁止される可能性があります。これは企業の事業継続に大きな影響を与えます。 |

2.定期報告書の種類と提出タイミング

定期報告書は、後述するようにさまざまな種類があります。

特に重要なのが「特定技能所属機関による受入れ・活動状況に係る届出」です。

以下では、この届出の内容と、定期報告書の提出期限、提出方法について解説します。

特定技能所属機関による受入れ・活動状況に係る届出

届出様式は「参考様式第3-6号」(※こちらの届出様式は令和7年1月1日から3月31日までを対象期間とする届出を提出する際に使用する様式です。)で、出入国在留管理庁の公式ホームページからダウンロードできます。

この届出には、以下の情報を記載する必要があります。

最新の届出様式については出入国在留管理庁の公式ホームページでご確認ください。

受入れ・活動状況に係る届出書に必要な情報

- 受入れ期間内に雇用していた特定技能外国人の総数

- 対象となる特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留カード番号

- 活動日数、勤務地、業務内容

- 派遣労働者の場合、派遣先の氏名・名称・住所

- 特定技能外国人の報酬状況と、比較対象従業員の報酬状況

- 所属従業員の総数、同業務に従事する新規雇用者数・離職者数・行方不明者数(日本人・外国人別)

- 健康保険、厚生年金保険、雇用保険の適用状況、労災保険の手続状況

- 安全衛生管理の状況

- 受入れにかかった費用とその内訳

参照元:出入国在留管理庁「特定技能所属機関による受入れ・活動状況に係る届出」

提出期限と提出先の確認方法

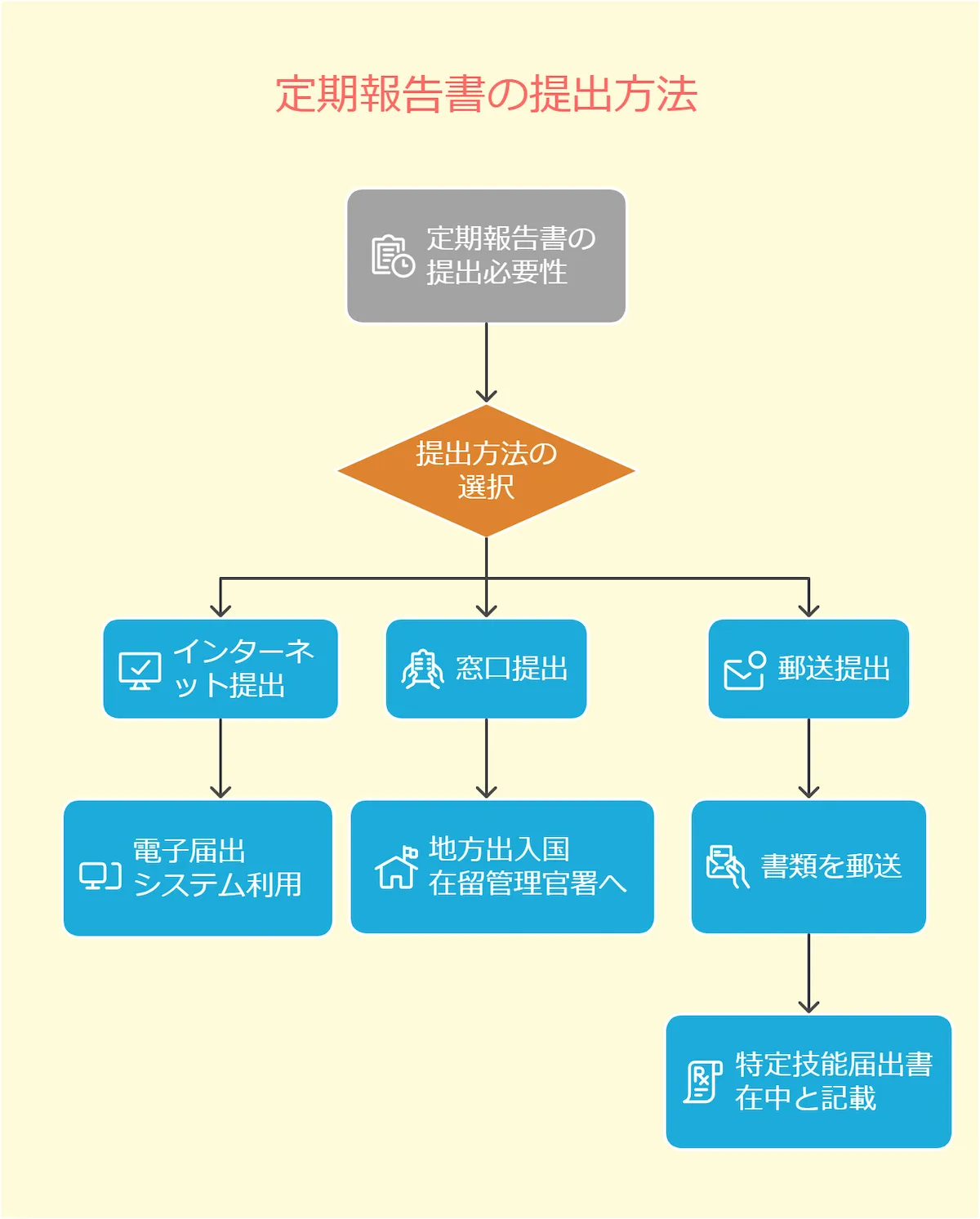

定期報告書は、1年に1度提出する必要があります。提出方法は以下の3つです。

| 提出手段 | 提出方法 |

|---|---|

| インターネットでの提出 | 「出入国在留管理庁電子届出システム」を利用してオンライン提出が可能です。事前に利用者情報の登録が必要です。 |

| 窓口での提出 | 受け入れた企業の本店所在地を管轄する地方出入国在留管理官署に持参して提出します。 |

| 郵送での提出 | 提出書類に身分証明書の写しを同封し、管轄の地方出入国在留管理官署へ郵送します。封筒の表面には朱書きで「特定技能届出書在中」と記載しましょう。 |

参照元:出入国在留管理庁「特定技能所属機関による受入れ・活動状況に係る届出」

3.特定技能の定期報告を10分で終わらせるための7つのポイント

特定技能の定期報告には、さまざまな書類の提出が求められ、手続きには多くの手間がかかります。

特に、多くの特定技能外国人を雇用している企業では、報告の正確性が求められるため、事務作業の負担が大きくなることは避けられません。

ここでは、事前準備の方法からオンライン申請の活用、社内での情報管理の工夫まで、定期報告を効率的に進めるための7つのポイントを解説します。

ポイント1:事前に必要書類を一覧化して準備する

定期報告をスムーズに進めるためには、必要書類を事前に整理し、漏れなく準備しておくことが重要です。

提出期限が近づいてから書類を集めるのではなく、あらかじめ一覧を作成し、必要な情報を整理しておくことで、余計な手間を省けます。

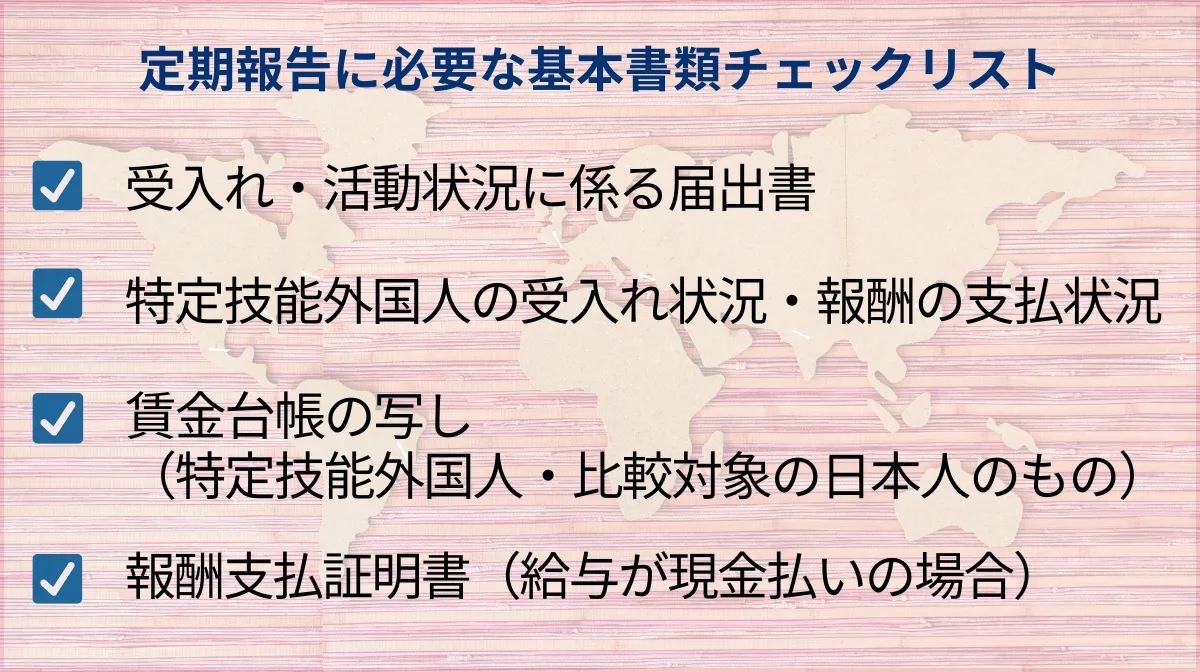

定期報告に必要な基本書類チェックリスト

特定技能の定期報告において、受け入れ企業が必ず用意すべき書類は以下の通りです。

なお、業種別に特定の必要書類は設けられていません。

また、企業が登録支援機関に支援をすべて委託せず、自社で支援を実施している場合、追加で以下の書類が必要です。

- 支援実施状況に係る届出書

- 1号特定技能外国人支援対象者名簿

- 定期面談報告書(1号特定技能外国人用・監督者用)

参照元:出入国在留管理庁「特定技能制度定期届出書の記載方法と留意点」p.3

ポイント2:記入例を参考に正確に書類を作成する

定期報告では、書類の記入ミスを防ぐことが重要です。

小さな誤記でも修正や再提出が求められる可能性があるため、事前にチェックリストを作成し、余裕をもって書類を作成しましょう。

よくある記入ミスとその回避方法

特定技能外国人の定期報告書では、スペルミスや数値の誤記がよく見られます。こうしたミスを防ぐため、記入後に必ずダブルチェックを行い、過去の提出書類と整合性を確認することが大切です。

記入時の日本語表記のポイント

書類作成時には、日本語の表記ルールを正確に守ることが求められます。

特に漢字の正確な使用や、文法の適切な運用に注意が必要です。公式な書類であるため、略語を使用せず、正式な表現で記載することを心がけましょう。

ポイント3:オンライン申請システムを活用する

特定技能外国人の定期報告は、「出入国在留管理庁電子届出システム」を活用することで、よりスムーズに行えます。

郵送や窓口での提出に比べ、手続きの時間を大幅に短縮できるため、積極的に活用しましょう。

出入国在留管理庁電子届出システムの使い方

電子申請システムを利用するには、まずユーザー登録を行う必要があります。

管轄の出入国在留管理官署の窓口または郵送で「利用者情報登録届出書」を提出し、登録手続きを完了させます。

登録後、企業専用のIDを取得すると、システムへログイン可能です。

システム内では各種届出のフォーマットが用意されており、指示に従って入力し、ファイルを添付することで申請を完了できます。不明点が出てきたら操作マニュアルを参考にしてください。

電子申請で時間を短縮するコツ

電子申請で時間を短縮するために、いくつか工夫できることがあります。まず、必要書類をあらかじめフォルダに整理し、テンプレート化する方法です。

雇用契約書や賃金台帳などの基本資料は、変更がない限り繰り返し使用できるため、専用のフォルダに保管し、適宜更新する形にすると効率的です。

また、過去の申請データを活用することも効果的です。申請時の入力ミスを防ぐために、過去のデータを参照しながら作業を進めることで、正確性が向上します。

特に、雇用契約の内容や給与の記載に誤りがあると、審査が遅れる可能性があるため、送信前に書類全体を丁寧に確認しましょう。

ポイント4:報告書作成のスケジュールを自動化する

定期報告をスムーズに進めるには、提出期限を確実に管理し、スケジュールを自動化することが重要です。

提出が遅れると、特定技能外国人の在留資格更新に影響を及ぼす可能性があるため、企業として確実に対応できる体制を整える必要があります。

期限管理の手段はいくつかありますが、カレンダー機能やリマインダーの活用が特に効果的です。

提出期限をカレンダーに設定する際のポイント

報告書の提出漏れを防ぐために、スケジュール管理カレンダーを活用しましょう。

企業の業務カレンダーに定期報告のスケジュールを登録し、担当者へ通知が届くように設定すれば、忘れずに対応できます。

特定技能の定期報告は3か月ごとに行う必要があるため、四半期ごとに通知を設定すると安心です。

また、書類作成期間を考慮し、提出期限の1か月前・2週間前・3日前など、複数のタイミングで通知を送ることで、より確実に管理できます。

リマインダーシステムの構築例

より確実に報告スケジュールを管理するには、社内のシステムを活用したリマインダーの設定がおすすめです。

例えば、社内で利用している業務管理ツールやチャットツールの通知機能を活用し、関係者に自動でリマインドメッセージを送る仕組みを構築しておけば、チーム内での情報共有がスムーズになります。

ポイント5:社内での情報収集プロセスを統一する

特定技能外国人の定期報告を円滑に進めるには、社内での情報収集の流れを統一しておく必要があります。

特に、複数の部署が関与する場合、担当者ごとに異なる形式でデータを管理していると、情報の整理に時間がかかってしまい非効率です。

これを防ぐために、情報収集の方法を標準化し、特定の担当者に依存せずに業務を遂行できる環境を整えましょう。

各部門からの情報収集テンプレートの作成

定期報告に必要なデータは、人事部や経理部など複数の部署から提供されることが一般的です。

各部門が異なるフォーマットを使用すると、データの統合に手間がかかるため、統一されたテンプレートを作成すると効率的です。

例えば、賃金台帳の提出が必要な場合、経理部門には「給与明細データを所定のフォーマットで提出する」というルールを設けると、データ整理の手間を削減できます。

同様に、現場担当者には特定技能外国人の勤務状況や支援内容を記録するフォームを用意し、記載ミスを防ぐために必要な項目を明確にしておきましょう。

効率的な情報共有の仕組み作り

情報収集をスムーズに進めるための環境作りの一例として、クラウド上のデータ管理ツールを活用することが挙げられます。

リアルタイムで情報を更新できるようにすると、申請作業の進捗状況が可視化され、業務の遅延を防げます。

ポイント6:過去の提出資料をデータベース化する

特定技能外国人の定期報告は、毎回ゼロから作成するものではなく、多くの項目が前回の報告と共通しています。

そのため、過去の提出資料をデータベース化し、必要な情報をすぐに活用できるようにすることで、大幅に作業時間を短縮できます。

再利用可能な情報の特定と保存方法

定期報告には、毎回更新が必要な項目と、ほとんど変更のない項目があります。

例えば、雇用契約の基本情報や支援体制の概要は変更がない限りそのまま利用できるため、データベースに保存しておくと便利です。

保存の際には、フォルダ構成を整理し、検索しやすい形で管理することが重要です。例えば、雇用者ごと・報告期間ごとにフォルダを分けると、必要なデータをすぐに見つけられます。

データベース化によるメリット

過去の資料をデータベース化すれば、定期報告の作業時間を大幅に削減することが可能です。

特に、前回の報告書をベースに新しい報告書を作成することで、ゼロから作成する手間が省け、入力ミスのリスクも低減します。

また、担当者の異動があった場合でも、スムーズに引き継ぎができるため、業務の継続性も確保できます。

ポイント7:専門家のサポートを適切に活用する

特定技能外国人の定期報告には多くの法的要件があり、企業が単独で対応するのが難しい場合があります。

特に、初めて申請を行う企業や、複数の外国人を雇用している企業であれば、専門家のサポートを活用することで、業務負担を軽減し、正確に報告することができるでしょう。

行政書士に相談すべきケース

行政書士は、在留資格の申請や定期報告の手続きなどに対応する法律の専門家です。

初めて特定技能外国人を雇用し、報告手続きに不安がある場合や、書類の記載ミスが多く、何度も修正を求められるケースでは、行政書士に依頼することで問題を解決できます。

外部サービスの費用対効果の考え方

行政書士や登録支援機関などの専門家や、特定技能外国人専門の人材管理システムなどの外部サービスを利用する際は、コストと業務効率のバランスを考慮しましょう。

外部サービスを利用するとコストが発生しますが、その分、社内での作業時間を削減し、コア業務に専念できるというメリットがあります。

■登録支援機関への委託を検討されているなら…

1号特定技能外国人支援・登録支援機関なら株式会社バックエンドにお任せください。経験豊富な専門の行政書士がトータルでサポートいたします。

4.定期報告業務の年間スケジュール

特定技能外国人を受け入れている企業は、年間スケジュールを把握し、計画的に業務を進めなければいけません。

事前に準備しておくことで、提出期限直前に慌てずに、余裕をもって対応できます。

年間の提出スケジュール

特定技能所属機関は、毎年1回、前年度(1月1日~12月31日)の雇用状況に関する報告を行う必要があります。提出期限は 翌年の4月30日まで です。

届出対象期間/提出期限

- 2025年1月1日~12月31日)/2026年4月30日

- 2026年1月1日~12月31日/2027年4月30日

長期的な業務効率化のためのロードマップ

定期報告業務を効率化するためには、年間を通じた業務の流れを整理し、負担を軽減する仕組みを構築することが重要です。

まず、報告業務を担当するチームを明確にし、属人化しない体制を整えましょう。

特に、給与データや勤務状況の記録などの情報は、経理・人事・現場管理者など複数の部門が関与するため、各部門での情報共有方法を標準化することが欠かせません。

また、「出入国在留管理庁電子届出システム」の活用や、行政書士などの専門家への相談も含め、企業の規模や雇用する外国人労働者の数に応じて無理のないスケジュール管理を徹底することで、長期的な業務改善につながります。

報告業務の年間スケジュール管理

定期報告をスムーズに進めるためには、年間を通じた計画的な情報管理が重要です。以下のようなスケジュールを組むことで、提出間際の負担を軽減できます。

- 1月~3月:前年の雇用データを整理し、不足情報を確認

- 4月:報告書の作成・提出準備

- 4月30日:提出期限

- 5月~12月:次年度の報告に向けたデータ管理と準備

5.特定技能の定期報告に関するよくある質問

実際に定期報告業務に関する業務を進める中で、疑問が生じたりトラブルが発生することがあります。

ここでは、特定技能の定期報告に関するよくある質問とその対応方法について詳しく解説します。

提出後の修正方法について

定期報告を提出した後に記載ミスやデータの不備が発覚した場合は、速やかに修正対応を行うことが求められます。

修正手続きは提出方法によって異なり、オンライン申請の場合は再提出、紙媒体の場合は一般的に訂正届の提出が必要です。

修正が必要な場合は、まず出入国在留管理庁の担当窓口に確認し、適切な方法で訂正を行います。また、再提出の際には訂正内容を明確に記載し、正しい情報が反映されていることを確認しましょう。

外国人従業員の退職時の手続き

特定技能外国人が退職する際には、速やかに「随時報告」を行う必要があります。

契約期間満了前に外国人従業員が自己都合で退職する場合は、「受入れ困難に係る届出書」と「受け入れ困難となるに至った経緯に係る説明書」を作成し、退職の申し出後14日以内に出入国在留管理庁へ提出することが義務付けられています。

また、雇用契約が終了した場合は、「特定技能雇用契約に係る届出書」を14日以内に提出してください。

参照元:出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出(提出書類)」

特定技能外国人の退職が転職によるものであった場合、こちらの記事が参考になるのでおすすめです。

雇用人数の変動があった場合の報告方法

特定技能外国人の雇用人数に変動があった場合、定期報告の「受入れ・活動状況に係る届出」に正確な雇用人数を記入して提出してください。

新たに受け入れる場合は、入管に申請し、契約内容や支援計画を含めた報告書を作成します。

一方、契約期間満了により雇用が終了した場合は、「特定技能雇用契約に係る届出書」を14日以内に提出する必要があります。

6.特定技能制度の最新動向と今後の展望

特定技能制度は、今までにさまざまな見直しが行われており、今後も改正が予定されています。

特に、定期報告制度の変更や新たな業種の追加など、最新の動向を把握することが、制度を正しく運用する上で重要です。

定期報告制度の変更予定と対応策

特定技能制度の定期報告制度は、2025年4月以降の報告分より、四半期ごとの報告義務から1年ごとの報告義務へと変更されます。

また、今後も制度改正に伴い、定期報告の提出方法や必要書類の見直しが進められる可能性があります。企業としては、最新の情報を常にチェックし、対応できる体制を整えておきましょう。

参照元:出入国在留管理庁「特定技能制度における届出のルールが変わります!」

特定技能制度の最新情報は、出入国在留管理庁の公式サイトや業界団体の通知などを定期的に確認することで、最新情報を正確に把握できます。

関連ページ:出入国在留管理庁

7.報告業務の負担から解放される最短ルートを確立しよう

特定技能の定期報告は、適切な方法で取り組めば決して難しい業務ではありません。

本記事で紹介した7つのポイントを実践することで、書類作成の効率化、提出漏れの防止、業務の標準化が実現できます。

さらに、2025年4月からは報告頻度が四半期から年1回に変更されるなど、制度も徐々に改善されています。

最新情報を常にチェックしながら、効率的な業務フローを構築し、外国人労働者と企業双方にとって有益な環境を整えていきましょう。