人手不足の解消と技能労働者確保を目的とした特定技能ビザ制度。

本記事では、特定技能1号と2号の違い、法改正ポイント、申請手続きの5ステップを徹底解説します。

必要書類の準備から支援計画の作成、オンライン申請のメリットまで、企業担当者が知っておくべき情報を網羅。2025年4月の制度改正にも対応した最新情報を提供します。

- 特定技能1号と2号の対象産業分野や在留期間・家族帯同の条件の違い

- ビザ申請に必要な書類一覧と産業分野別の追加書類

- 自社支援と登録支援機関委託の比較とコスト分析

1.特定技能ビザとは?特定技能1号と2号の違いと対象分野

特定技能ビザは、2019年4月に導入された日本の在留資格です。

人手不足が深刻な産業分野において、即戦力となる外国人労働者を受け入れることが目的です。

制度の背景には、日本の労働力不足や観光業などのインバウンド需要の増加が挙げられます。今後は、対象産業の拡大や外国人労働者の受け入れ制度の改善が進むことが期待されています。

特定技能ビザには「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、それぞれ異なる条件や特徴を持っています。

特定技能2号は、特定技能1号よりも高度な熟練技能を有する外国人に対して付与される、特定産業分野向けの在留資格です。

以下に、特定技能1号と2号で認められている産業分野と基本的な違いをまとめました。

特定技能1号

特定技能1号は、人手不足の特定産業分野で働く外国人向けの在留資格です。介護や建設、農業など全16分野が対象となっています。

参照元:出入国在留管理庁「特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description)」

特定技能2号

特定技能2号は、熟練した技能を有する外国人向けの高度な在留資格です。

2025年3月現在では以下の11分野が対象となっています。

- ビルクリーニング

- 工業製品製造業

- 建設

- 造船・舶用工業

- 自動車整備

- 航空

- 宿泊

- 農業

- 漁業

- 飲食料品製造業

- 外食業

参照元:出入国在留管理庁「特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)」

特定技能1号と2号の基本的な違い

特定技能1号と2号の違いに関しては、下記の表で確認できます。

| ー | 特定技能1号 | 特定技能2号 |

|---|---|---|

| 在留期間 | 最大5年で、1年・6か月・4か月ごとに更新が必要。 | 上限なしで、3年・1年・6か月ごとの更新。 |

| 必要な技能水準 | 一定の知識と実務経験が求められる。 | 高い技能レベルが必要で、試験などで確認される。 |

| 日本語能力 | 生活や業務に必要な日本語能力が求められ、試験で確認される。 | 原則として日本語試験は不要。 |

| 家族の帯同 | 家族の帯同が認められていない。 | 条件を満たせば配偶者や子どもの帯同が可能。 |

| 永住権の取得 | 取得不可。 | 要件を満たせば永住権の取得が可能。 |

| 外国人支援 | 企業が支援計画を立て、実施する義務がある。 | 支援計画の義務なし。 |

在留期間と家族帯同の条件

前述した通り、特定技能1号と2号の在留期間には明確な違いがあります。特定技能1号は最大5年間の在留期間が設定されています。

一方、特定技能2号は在留期間の上限がなく(更新は必要)、一定の要件を満たせば永住権の取得も可能です。

また、技能実習から特定技能1号へ移行した場合、通算で最長10年間の滞在が可能です。

一方で、海外から直接特定技能1号として来日する場合は最大5年間までしか滞在できないため、移行ルートによって滞在期間に差が生じます。

家族帯同に関しては、特定技能1号では認められていませんが、特定技能2号では配偶者や子どもを帯同することが可能です。ただし、扶養関係が証明されることが条件となります。

特定技能1号、特定技能2号の詳しい制度の内容についてはこちらの記事で解説しています。

2.特定技能制度の最新動向

2025年4月1日から、特定技能制度の運用ルールが変更されました。

主な変更点として、書類提出のルールが緩和され、新規受け入れ時の手続きが簡素化されるようになったのです。

また、在留オンラインシステムの活用により、一部の書類提出が省略可能となりました。

さらに、不正行為の防止策が強化されるとともに、外国人労働者の地域社会への統合を促進する取り組みも強化されます。

参照元:出入国在留管理庁「特定技能制度における運用改善について 」

法改正ポイントと注目すべき変更点

2025年4月1日から施行される特定技能制度の変更点は大きく簡略化と追加・変更に分かれます。

受入れ手続きの簡略化

既存の受入れ機関は会社の適格性書類(登記事項証明書や社会保険料納付資料等)の提出が不要となり、外国人本人に関する書類のみの提出で済むようになります。また定期届出の頻度も四半期ごとから年1回に緩和されます。

手続きに関する追加要件

「地域共生社会実現への寄与」という責務が追加され、申請書に共生施策連携の項目が設けられます。さらに市区町村への「協力確認書」提出や、就労開始遅延・活動停止時の届出義務など、監視体制も強化されます。

支援内容の変更

支援計画に「地方公共団体の共生社会実現施策を踏まえること」が新たに追加されます。また出入国時の送迎については、登録支援機関が自社車両で「生活支援サービスなどと一体的に」行う場合は違反に当たらないことが明確化されました。

さらに定期面談においては一定のルールのもとでオンライン面談が可能になり、支援業務の効率化が図られます。

参照元:出入国在留管理庁「特定技能制度における運用改善について 」

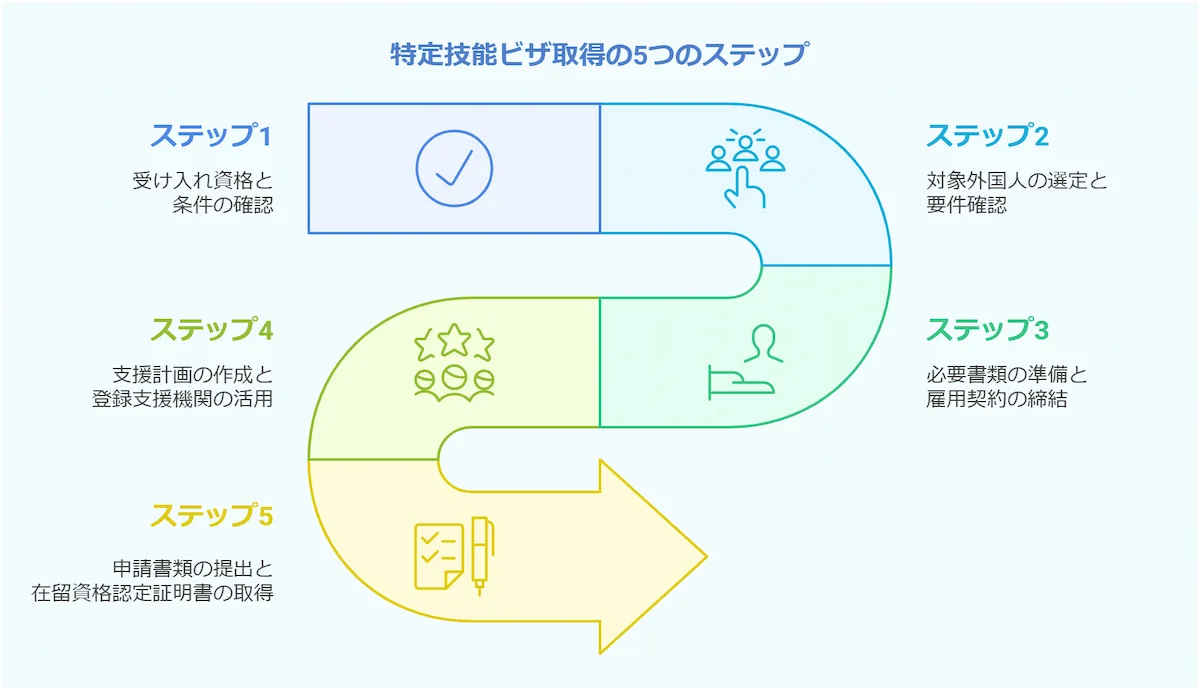

3.特定技能ビザ取得の5つのステップ

ここでは、初めて申請する企業向けに、必要な準備や手続きをわかりやすく解説し、スムーズに特定技能ビザを取得する方法を紹介します。

ステップ1:受け入れ資格と条件の確認

企業が特定技能ビザを申請する前に、以下の点を確認する必要があります。

| 確認項目 | 条件 |

|---|---|

| 雇用契約の適正性 | 特定技能外国人の報酬額や労働条件が、日本人と同等以上であること。 |

| 受入れ機関の適格性 | 法令を遵守しており、「禁錮以上の刑に処せられた者」などの欠格事由に該当しないこと。また、保証金の徴収や違約金契約を締結していないこと。 |

| 外国人支援体制の整備 | 企業が外国人労働者を適切に支援できる体制を整えていること。 |

| 適正な支援計画の策定 | 外国人労働者が職場や地域社会に適応できるよう、計画的な支援を行うこと。 |

なお、産業分野ごとに受け入れ条件が異なり、一部の業種では協議会への加入が必要となります。

チェックリストを活用し、企業の受け入れ条件を確認しましょう。(所要期間の目安: 約1~2週間)

ステップ2:対象外国人の選定と要件確認

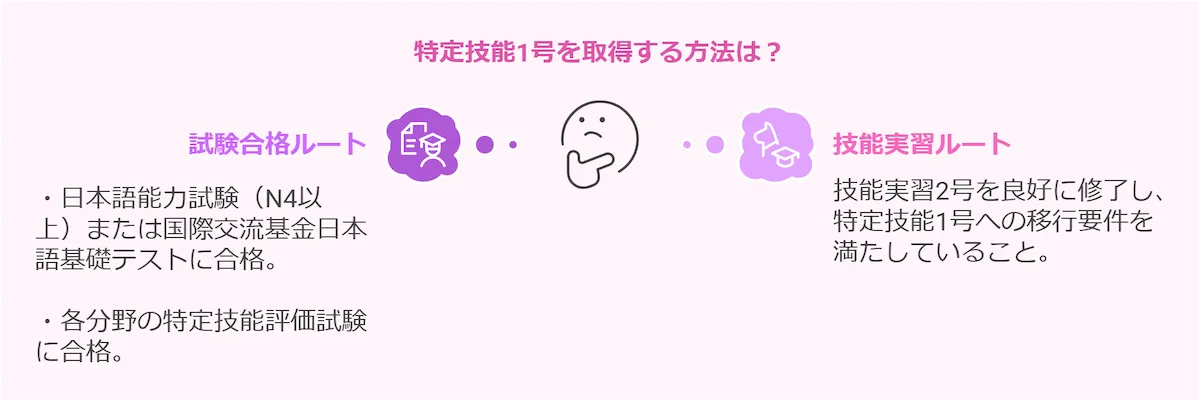

以下に挙げる2つのルートのいずれかを経て、外国人は特定技能1号を取得できます。

選定にあたっては、面接時のポイントを押さえ、対象者の日本語能力や技能水準が基準を満たしているかを慎重に確認しましょう。(所要期間の目安:約1か月)

参照元:出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」Q59

ステップ3:必要書類の準備と雇用契約の締結

雇用契約には、賃金や労働条件を明確に記載し、労働法に基づいて特定技能外国人の権利が適切に保護されるよう配慮する必要があります。

この段階で適切な契約書を作成することができれば、後のトラブルを防げます。

申請に必要な書類は数が多いため、余裕を持って準備しましょう。(所要期間の目安:約1週間)

参照元: 出入国在留管理庁「雇用における注意点 」

ステップ4:支援計画の作成と登録支援機関の活用

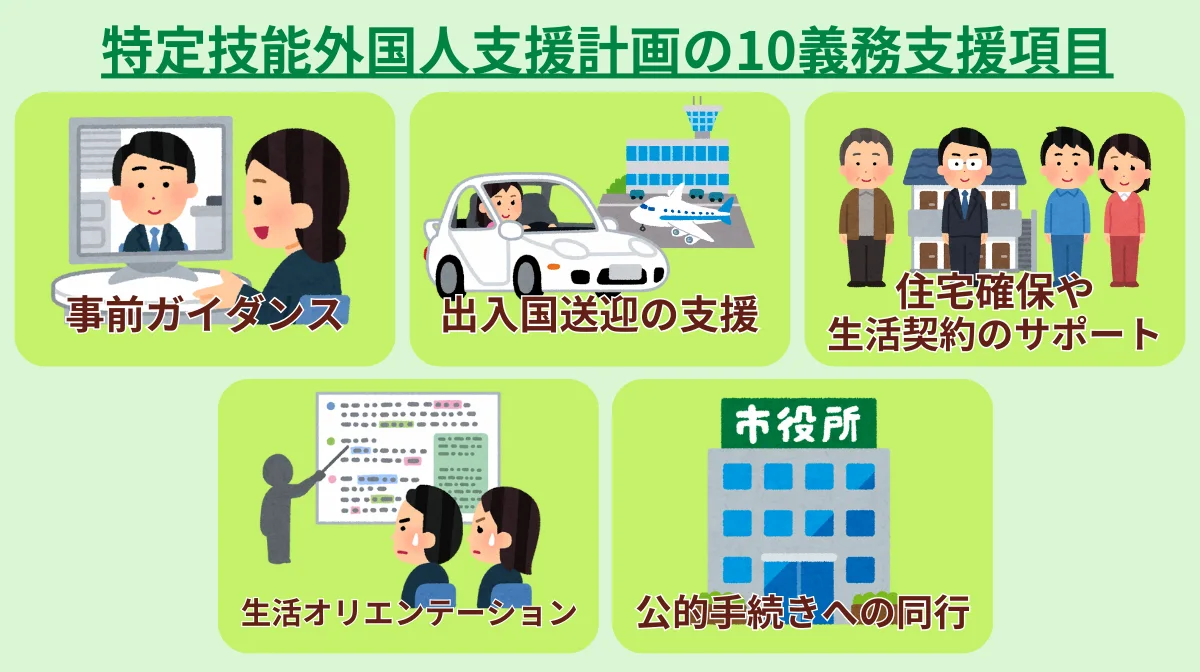

特定技能1号の外国人を受け入れる企業は、支援計画を策定し、職業・生活・社会面での支援を行う必要があります。

支援計画の必須項目(10項目)は以下の通りです。

参照元:出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について 」

支援業務は、登録支援機関に委託することも可能です。

委託のメリットとしては、外国人に業務を教えることに専念でき、業務効率の向上が期待できる点が挙げられます。

一方で、費用がかかることがデメリットです。相場は、特定技能外国人1人あたり約20,000円~30,000円とされています。

委託を検討する際は、費用が相場内であるか、また登録支援機関の実績が十分であるかを確認し、自社に最適な選択を行いましょう。(所要期間の目安:約1~2週間)

外国人労働者の受け入れにはどのような体制を作ればいいのか、登録支援機関がどのようなものなのか、サポート内容などを詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

ステップ5:申請書類の提出と在留資格認定証明書の取得

申請書類は、指定の窓口または在留オンラインシステムで提出します。

審査には一定の期間がかかるので、許可が下りるまでの流れを予めイメージしておくことが望ましいです。

申請後に発生する可能性のあるトラブルやその対処法を事前に確認しておくことが、スムーズな手続きにつながります。

特に、在留資格認定証明書の交付申請は最長で3か月かかることがあるため、早めに準備を始めましょう。(所要期間の目安:約1.5か月~3か月)

4.特定技能ビザの申請に必要な書類について

特定技能ビザの申請をスムーズに進めるためには、必要書類をリストアップし、提出期限を逆算して計画的に準備することが重要です。

また、書類の不備を防ぐために、提出前の確認を徹底しましょう。

外国人本人が準備する書類

外国人本人が準備する主な書類は以下の通りです。

基本的な提出書類

- 在留資格認定証明書交付申請書(日本にいない場合)

- 在留資格変更許可申請書(すでに日本にいる場合)

- 写真(縦4cm×横3cm)1枚(申請書に貼付)

- パスポートのコピー(身分情報ページ)

- 在留カードのコピー(すでに日本に在留している場合)

特定技能の要件を証明する書類

- 特定技能評価試験の合格証明書のコピー(特定産業分野ごとに異なる試験)

- 日本語能力試験(JLPT)N4以上の合格証明書、またはJFT-Basic試験の合格証明書

- 技能実習2号を良好に修了した場合は「技能実習修了証明書」(試験免除のため)

生活・滞在に関する書類

- 住民票(日本にすでにいる場合)

- 健康診断書(雇用先企業が求める場合がある)

- 犯罪経歴証明書(本国政府発行)(国によって必要な場合あり)

その他、必要に応じて提出する書類

- 学歴証明書(最終学歴の卒業証明書や成績証明書)

- 職歴証明書(本国で関連する業務経験がある場合)

- 雇用契約書のコピー(企業が発行し、本人も確認する)

- 本人の履歴書(職務経歴を証明するため)

必要書類に関しては、以下の注意点に気を付けましょう。

- 提出書類は、日本語または英語で記載されている必要がある(他言語の場合は日本語訳を添付)

- 一部の書類(犯罪経歴証明書など)は発行までに時間がかかるため、早めに準備する

- 各国の日本大使館・領事館で追加書類が求められることがあるため、事前に確認する

参照元:出入国在留管理庁「在留資格『特定技能』」、特定技能総合支援サイト 必要な書類について

企業側が準備する書類

受け入れ企業が準備する主な書類は以下の通りです。

基本的な提出書類

- 雇用契約書の写し(雇用条件を明確に示す)

- 雇用条件書(賃金、労働時間、業務内容などを記載)

- 誓約書(適正な雇用を行うことを誓約する書類)

企業の適正性を証明する書類

- 会社概要書(企業の基本情報を記載)

- 登記事項証明書(法人の場合)

- 直近の決算書(損益計算書・貸借対照表)(企業の経営状況を証明)

- 給与支払いに関する書類(給与支払い方法、控除項目の説明)

- 社会保険加入証明書(雇用保険・健康保険・厚生年金への加入状況)

受け入れ体制を示す書類

- 特定技能外国人支援計画書(生活支援・職場支援の内容を記載)

- 支援実施体制を示す書類(企業内での支援体制、または登録支援機関との委託契約書)

- 住居提供に関する証明書(住居を提供する場合は契約書の写し)

事業内容や適正性に関する補足資料

- 業務説明書(外国人が従事する業務の詳細)

- 受け入れ見込み数の計画書(今後の受け入れ予定人数の計画)

- 外国人との面談記録や採用理由書(採用の経緯や意図を説明)

その他、必要に応じて提出する書類

- 法令遵守に関する誓約書(特定技能外国人の適正な管理を誓約)

- 転職を受け入れる場合の補足書類(前職との関係や経緯を示す)

受け入れ企業側の必要書類に関しても、以下の注意点に気を付けましょう。

- 書類はすべて日本語で作成し、外国語の場合は日本語訳を添付

- 必要に応じて追加資料を求められることがあるため、入管からの連絡には迅速に対応

- 支援業務を外部(登録支援機関)に委託する場合は、委託契約書を提出

参照元:出入国在留管理庁「在留資格『特定技能』」、特定技能総合支援サイト 必要な書類について

産業分野別に追加で必要な書類

産業分野ごとに、以下の書類が求められます。

| 産業別分野 | 提出書類 |

|---|---|

| 介護分野 | 介護技能評価試験の合格証明書 介護日本語評価試験の合格証明書 日本語能力試験(N4以上)の合格証明書 |

| 建設分野 | 建設特定技能受入計画の認定申請書 |

| 外食業分野 | 外食業技能測定試験の合格証明書 |

| 農業分野 | 農業技能測定試験の合格証明書 |

| 漁業分野 | 漁業技能測定試験の合格証明書 |

| 飲食料品製造業分野 | 飲食料品製造業技能測定試験の合格証明書 |

| 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野 | 製造業技能測定試験の合格証明書 |

| 造船・舶用工業分野 | 造船・舶用工業技能測定試験の合格証明書 |

| 自動車整備分野 | 自動車整備技能評価試験の合格証明書 |

| 航空分野 | 航空業技能測定試験の合格証明書 |

| 宿泊分野 | 宿泊業技能測定試験の合格証明書 |

| ビルクリーニング分野 | ビルクリーニング技能評価試験の合格証明書 |

詳細については出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。

特に建設業は、他の産業分野と比べて必要書類が多く、手続きが複雑なため、事前の十分な確認が重要です。

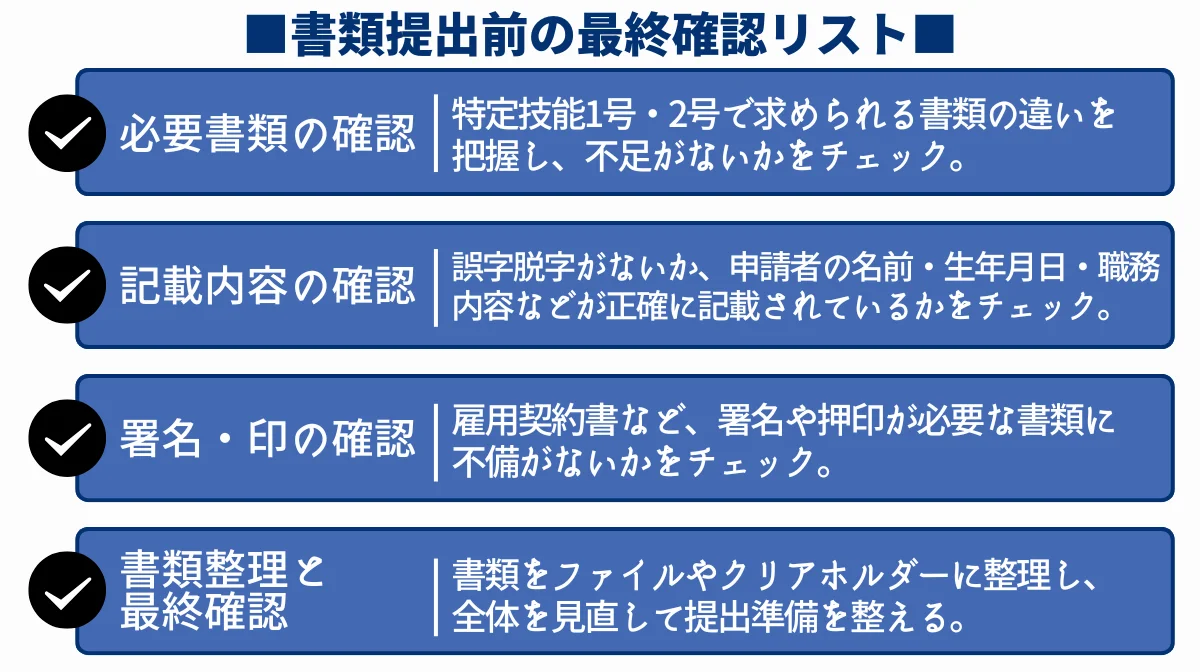

書類作成時の注意点とチェックリスト

特定技能ビザ申請では、雇用条件書と支援計画書の作成が特に重要です。

雇用条件書は、労働法を遵守しながら、給与や税金、労働時間、福利厚生などの条件を明確に記載する必要があります。

一方、支援計画書では、企業が自社で支援を行うのか、それとも登録支援機関に委託するのかを明記し、外国人労働者に対する具体的な支援内容を詳しく説明することが求められるのです。

これらの書類に不備があったり、提出期限を過ぎたりすると、審査が遅れる原因となるため、十分に注意して作成し、確認を怠らないようにしましょう。

事前に丁寧な確認を行うことで、スムーズな申請につながります。

5.特定技能1号と2号の申請手続きの違い

特定技能1号と2号の申請手続きには、以下のような違いがあります。

| ー | 特定技能1号 | 特定技能2号 |

|---|---|---|

| 対象 | 相当程度の知識や経験を持つ外国人が対象 | 熟練した技能を持つ外国人が対象 |

| 日本語試験 | 必要 | 原則不要 |

| 実務試験 | 不要 | 必要 |

特定技能1号を申請するには、日本語能力や学歴の要件を満たす必要があります。また、特定の分野ごとに異なる資格要件を確認し、必要な書類を正確に準備する必要があります。

一方、特定技能2号は実務経験が求められるため、仕事での実績を証明できる資料が必要です。1号から2号へ移行する際は、在留期間が満了する前に手続きを進めましょう。

2号へ移行すると、在留期間の上限がなくなり、長期的に働くことができるため、より安定した生活基盤を築けます。

特定技能1号の申請手順

特定技能1号を申請する際は、まず「在留資格認定証明書交付申請書」を作成し、必要な書類とともに提出します。

その後、審査を経て在留資格認定証明書が発行されます。許可までの目安として約2か月の期間がかかります。

申請を行政書士などの専門家に依頼すると、コストはかかりますが、手続きをスムーズに進めることができるのでおすすめです。

特定技能2号への移行条件と申請方法

特定技能1号の申請の流れに対して、特定技能2号への移行は特定技能1号から自動的に移行できるわけではなく、所定の条件を満たした上で手続きを行う必要があります。

また、高い技能が認められれば1号を経ずに直接2号の在留資格を取得することも可能です。

一部の分野では日本語能力試験N3以上が求められることもあります。技能試験の詳細や要件は分野によって異なるため、出入国在留管理庁で最新の情報を確認しましょう。

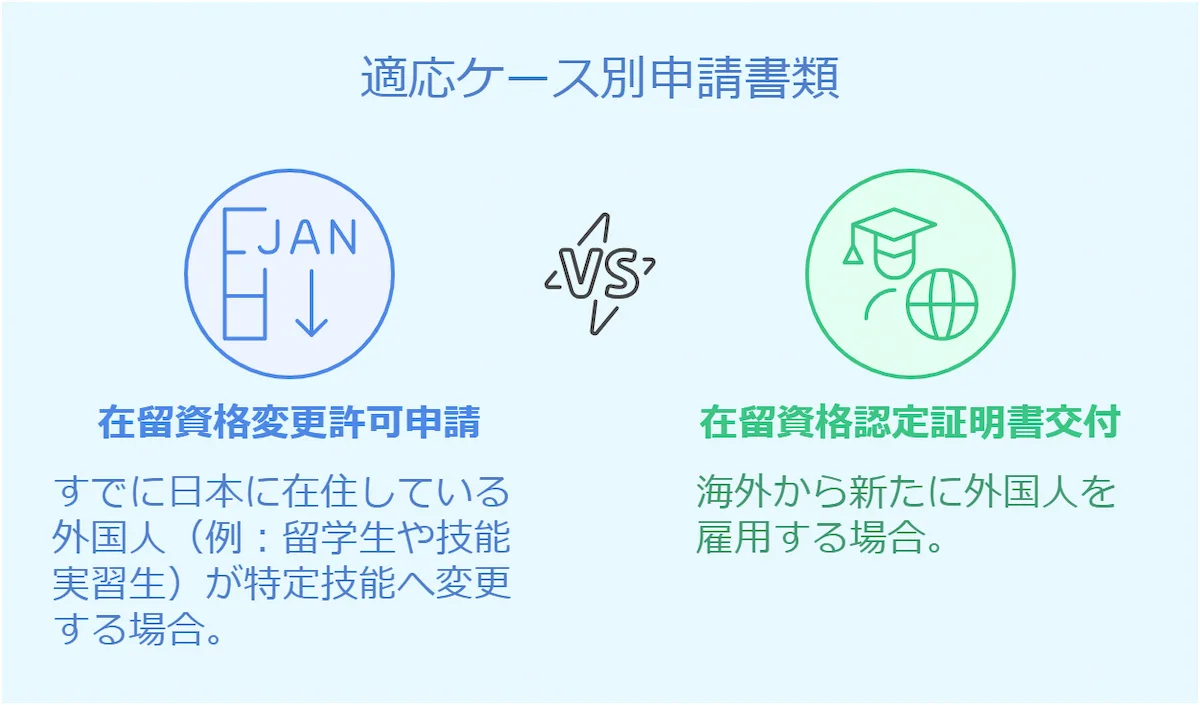

申請の際は、海外からの新規雇用であれば「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

日本国内に在住している外国人が特定技能2号へ変更する場合は「在留資格変更許可申請」が必要です。※「在留資格認定証明書交付申請」「在留資格変更許可申請」については後述します。

特定技能2号を取得すると、更新を繰り返すことで長期的に日本に滞在できます。企業においてはリーダーシップを発揮しながら、複数の従業員を指導し業務管理を行うポジションに就くことも可能です。

在留資格変更許可申請と在留資格認定証明書交付申請の使い分け

外国人労働者を雇用する際、「在留資格変更許可申請」と「在留資格認定証明書交付申請」は、それぞれ適用されるケースが異なります。

どちらの申請においても、必要書類を正確に準備し、スムーズに手続きを進めることが重要です。

オンライン申請をする場合の注意点

在留資格の申請手続きには、「在留資格オンラインシステム」を活用することで効率化を図れますが、外国人本人が申請する場合にはマイナンバーカードが必要です。

また、雇用する企業が申請する場合には事前に利用申出を行わなくてはなりません。

そしてスマートフォンには対応していないため、パソコンからの申請になります。この時ブラウザはGoogleChromeバージョン72以上を使用してください。

オンライン申請中は通信障害や入力ミスによるトラブルにも気を配らなけなければいけません。

インターネット回線が混雑する時間帯を避けたり、データのバックアップを取るなどして、スムーズに申請を進めましょう。

参照元:出入国在留管理庁「所属機関・公益法人・登録支援機関の職員の方」

6.特定技能外国人の採用・雇用で成功するためのポイント

特定技能外国人を採用・雇用する際には、長期的な視点を持ち、多様な人材活用戦略を立てる必要があります。

企業が異文化を受け入れ、外国人労働者が働きやすい職場環境を整えることで、定着率の向上や円滑な業務運営につながるのです。

特に、言語や文化の違いを乗り越えるための支援体制の構築が成功の鍵となります。

支援体制の整備:自社対応と登録支援機関委託の比較

特定技能外国人の支援を自社で行う場合、コストを抑えつつ、企業の方針に沿った支援が可能というメリットがあります。

しかしその一方で、業務の負担が増え、支援に必要な専門知識も求められるため、事前の準備と体制の整備が不可欠です。

また、外国人労働者とのコミュニケーションには言語や文化的な配慮が欠かせず、これに対応するための人材確保が求められます。

一方で、登録支援機関に委託すれば、委託費用が発生するものの、業務負担や専門知識の不足といった課題を解消でき、経験豊富なスタッフによる支援を受けられます。

委託を検討する際は、費用、対応言語、支援の充実度などを総合的に判断し、自社に合った支援機関を選ぶようにしましょう。

コスト分析:特定技能ビザ申請の費用相場と節約術

特定技能ビザの申請には、直接費用と間接費用が発生します。直接費用は申請料や証明書発行手数料などの行政手続きにかかる費用です。

例えば、在留資格変更許可申請の手数料は6,000円(オンラインで5,500円)かかります。(※2025年4月1日から)

間接費用には、専門家や支援機関への委託費用が含まれます。費用相場は以下の通りです。

- 行政書士・弁護士への委託費用:1件あたり約12万~20万円。

- 登録支援機関への委託費用:1人あたり月額2万~3万円。

- 送り出し機関への費用:給与1か月分程度。

在留資格オンラインシステムを活用することで、申請後に在留カードを書き換える際の手数料を1人あたり約500円削減することができます。

雇用後のトラブル防止策と定着のためのポイント

外国人労働者を採用してからは、在留資格を適切に管理し、更新や手続きを確実に行うことが重要です。また、契約内容と実際の業務が適合しているかも確認しておきましょう。

ほかに、文化や言語の違いにも配慮し、異文化理解を深めることが円滑なコミュニケーションの促進につながります。

さらに、職場環境の整備も重要な課題です。外国人労働者が相談しやすい体制を構築し、問題を早期に解決できるような環境づくりに務めましょう。

そして、日本語能力の向上を支援することも就業の定着に効果的です。研修や学習機会を提供することで、業務の効率化や定着率の向上が期待できます。

7.特定技能ビザ申請によくある質問と回答(FAQ)

特定技能ビザの申請や外国人雇用に関して、企業担当者からよく寄せられる疑問にお答えします。

申請書類の入手方法や登録支援機関の選び方、制度変更など、実務上の課題解決に役立つ情報を厳選しました。

迷いがちなポイントを解消し、スムーズな手続きを進めるための参考にしてください。

8.人手不足解消の切り札|特定技能ビザ活用で企業力アップ

特定技能ビザは、日本の人手不足解消に貢献する重要な制度です。本記事で解説した申請の5ステップと必要書類を参考に、計画的な準備を進めましょう。

特定技能1号と2号の違いを理解し、自社に最適な支援体制を整えることが成功のカギとなります。

2025年4月の法改正にも注目し、最新情報を常にキャッチアップすることで、外国人材の受け入れをスムーズに進めることができるでしょう。