外国人労働者の受け入れ制度として知られる「特定技能」と「技能実習」。

似た名称ながら、目的や対象者、在留期間など多くの点で異なる制度であることをご存じでしょうか。

この記事では、「特定技能」と「技能実習」の両制度の8つの重要な違いを解説し、企業が適切な選択をするための判断基準について解説します。

- 特定技能は労働力確保が目的、技能実習は国際貢献が目的という根本的な違い

- 在留期間や転職の自由度、家族帯同の可否など、両制度の具体的な違いと条件

- 企業が採用を検討する際の選択ポイントと、技能実習から特定技能への移行条件

1.特定技能と技能実習の違いとは?

日本で活動する外国人は、「特定技能」や「技能実習」の在留資格を取得する必要があります。外国人労働者を受け入れる際は、違いを明確に理解しておくことが重要です。

特定技能と技能実習は全く別の制度である理由

特定技能と技能実習は、どちらも外国人労働者の在留資格ですが、日本での活動目的や対象者、雇用期間が異なる全く別の制度です。

特定技能は即戦力となる外国人労働者を指し、技能実習は日本の技能や技術を習得して帰国後に自国の発展に貢献することを目的としています。

「特定技能実習生」は間違った呼び方だった!正しい名称は?

外国人労働者の雇用制度を正しく理解しておらず、両者を一括りにして「特定技能実習生」と呼んでいるケースも見かけますが、この呼称は間違いです。

正しくは「特定技能外国人」または「技能実習生」となります。

「特定技能外国人」は労働力不足を補う即戦力として雇用され、専門知識や技能が求められます。一方、「技能実習生」は技術移転による国際貢献を目的とした制度です。

この違いを理解せずに混同すると、雇用条件や在留資格の更新に関して誤った判断をしてしまう可能性があります。

適切な呼称の使用が、外国人材雇用の第一歩です。この2つの違いについては後述します。

よくある誤解と実際の制度の仕組み

「技能実習生は日本に残って就職できる」「技能実習生は何人でも雇用できる」「特定技能なら日本に永住できる」など、特定技能や技能実習に関する誤解がいくつかあります。

実際には、在留資格ごとに滞在期間や労働条件が定められています。

技能実習はいずれ帰国することが前提の制度であり、受け入れ人数にも制限があります。また、特定技能も技能実習も、何号の資格を持っているかによって在留期間が異なります。

例えば同じ特定技能でも、2号は更新回数の上限がなく、実質的に在留期間が無制限であるのに対し、1号は在留期間に通算5年までという上限がある点に注意しましょう。

2.特定技能と技能実習の8つの重要な違い

特定技能と技能実習では、在留目的や業務の範囲、求められる能力などに大きな違いがあります。

制度の目的:国際貢献か人材確保か

特定技能制度は、深刻な労働力不足に対応するために2019年4月に導入され、特定の産業分野における外国人労働者の受け入れを目的とした制度です。

2025年現在、対象分野は14分野から16分野に拡大され、日本の産業競争力を維持するための政策の一環となっています。

そして技能実習制度は1993年に創設され、国際協力を目的として発展途上国の人材育成を支援することが本来の制度です。

しかし、実際には日本国内の労働力不足を補う側面も強く、制度の運用に関してさまざまな課題が指摘されています。

そのため、2024年6月に改正法が公布され、新たに「育成就労制度」が創設されました。具体的な施行日は未定ですが、公布日から3年以内(最長2027年6月まで)に導入される予定です。

就労可能な業務範囲

技能実習では、専門的な職業訓練を目的としているため、職種と作業が細かく分類されており、事前に決められた作業区分の範囲内でしか業務を行うことができません。

そのため、技能実習計画に記載された業務を超えた作業を行うと、不正行為とみなされる可能性があります。

例えば、「溶接」の技能実習生は溶接作業のみを担当でき、製造ライン全般の業務には従事できません。

一方、特定技能は、国内の労働力不足を補うために設けられた制度であり、分野ごとに定められた範囲内で、基本業務に付随する複数の作業を担当することができます。

例えば、農業分野では「耕作・収穫・出荷準備」など、一連の作業に従事できます。

ただし、特定技能でも業務範囲は分野ごとに明確に規定されており、定められた業務以外を担当すると不適正雇用と判断される場合があるため、注意が必要です。

人材レベル

特定技能と技能実習では、入国時に求められる日本語能力や専門知識のレベルが異なります。それぞれの制度で必要とされる人材の条件を比較してみましょう。

技能実習に求められる人材レベル

技能実習では、入国時に求められる必須要件はありません。

日本語能力試験(JLPT)などの合格は必須ではありませんが、最低限のコミュニケーションが可能なレベルの日本語力が推奨されています。仕事に関する事前の知識は実習を通して学ぶことが前提なので不要です。

ただし、介護職に従事する場合は、入国段階で日本語能力試験N4レベルに合格しているか、それに相当する日本語能力を有していることが必須要件となります。

参照元:厚生労働省「技能実習『介護』における固有要件について」p.4

特定技能に求められる人材レベル

特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類の資格があり、日本で就労する外国人はまず特定技能1号の在留資格を取得します。

特定技能の在留資格を取得するためには、日本語能力試験のN4以上に合格している必要があります。

1号では特定分野における一定以上の専門的な知識や経験が求められ、特定技能2号ではより高度で熟練した技能が求められます。

参照元:外務省|特定技能外国人を受け入れるまで

在留期間:更新条件と最長期間

特定技能と技能実習では、在留できる期間や更新条件が大きく異なり、制度ごとに号数によって細かく区分されています。

技能実習

技能実習には3種類の在留資格があり、技術の習得度合いに応じて在留資格が更新できます。

| 技能実習の各在留資格 | 在留期間 | 更新条件 |

|---|---|---|

| 技能実習1号 | 最長1年 | 2号への更新条件:技能検定基礎級相当の学科・実技試験合格 |

| 技能実習2号 | 最長2年 | 3号への更新条件:技能検定3級相当の実技試験合格 |

| 技能実習3号 | 最長2年 | ー |

参照元:出入国在留管理庁|在留資格「技能実習」

特定技能

特定技能には2種類の在留資格があります。

| 特定技能の各在留資格 | 在留期間 | 更新条件 |

|---|---|---|

| 特定技能1号 | 最長5年 | 2号への更新条件:各分野の技能評価試験合格、日本語能力試験N4レベル相当の合格 ※技能実習2号を良好に修了し、技能実習と特定技能1号の業務に関連性が認められれば技能試験および日本語能力試験が免除されます。 |

| 特定技能2号 | 上限なし | 各分野の技能評価試験合格、実務経験を有すること |

参照元:出入国在留管理庁|特定技能制度に関するQ&A Q.27

特定技能2号を取得すると、永住権の申請が可能になる場合があります。

永住権を申請するには、日本に10年以上滞在し、そのうち直近5年以上は就労資格を持って働いていることが条件です。

なお、技能実習と特定技能1号は在留資格には該当しますが、就労資格としては認められません。一方、特定技能2号は就労資格として認められます。

そのため、例えば技能実習と特定技能1号で通算5年滞在し、その後、特定技能2号で5年間働いた場合、永住権の申請が可能になります。

参照元: 出入国在留管理庁|永住許可に関するガイドライン(令和6年11月18日改訂)

転職の自由度:特定技能のみ可能

技能実習の場合、職業訓練が目的であるため転職は原則として認められていません。

実習先企業の倒産や労働環境が劣悪であるケースなど、やむを得ない事情により職場を変更する場合は「転籍」と呼ばれます。ただしその場合でも業務内容の変更はできません。

特定技能は転職可能ですが、特定技能外国人は、出入国在留管理局から発行された指示書に基づいて指定された企業・業務区分でのみ就業できます。

そのため、転職を行う際は転職先企業の協力を得て、在留資格変更許可申請を行う必要があります。

受け入れ方法と人数制限

| 在留資格 | 受け入れ方法 | 人数制限 |

|---|---|---|

| 技能実習 | ・企業単独型 ・団体監理型 | あり(受け入れ先企業の常勤職員数や監理団体の区分などによって異なる) |

| 特定技能 | 企業が直接受け入れ | 基本的になし(建設・介護分野は制限あり) |

技能実習の受け入れ方法には「企業単独型」と「団体監理型」の2種類があります。

企業単独型とは、企業が直接海外の現地法人や取引先の外国人職員を受け入れて技能実習を行う方法です。

一方の団体監理型とは、監理団体を通じて技能実習生を受け入れる方法で、全体の9割以上の技能実習生が監理団体を通じて受け入れ先企業に配属されています。

そのため、技能実習生を受け入れる場合は、まず監理団体に登録する必要があります。

そして特定技能の受け入れ方法としては、監理団体を通さず企業と直接契約を結んで就労します。ただし、受け入れには出入国在留管理局などへの手続きが必要です。

参照元:出入国在留管理庁|特定技能制度に関するQ&A Q.27,33

家族帯同の可否:2号取得後の可能性

技能実習生は、技能実習1号・2号・3号のいずれの段階でも家族帯同が認められていません。

これは、技能実習制度が「一時的な技能習得」と「母国への技術移転」を目的としているためであり、最長5年で帰国することが前提とされています。

特定技能1号の在留資格保持者も家族帯同は認められていません。しかし、特定技能2号では配偶者や子どもの帯同が認められ、在留期間の更新に上限がないことが特徴です。

給与・月々の費用

特定技能と技能実習では、外国人労働者の平均給与や企業側の負担コストに違いがあります。

ここでは両制度における収入と支出の実態を比較します。

| 在留資格 | 給与平均 (令和5年度 厚生労働省調べ) | 月々にかかるコスト |

|---|---|---|

| 技能実習 | 181,700円 | ・日本の監理団体への監理費用 約30,000円/人 ・現地送出機関への送出管理費用 約5,000円/人 ・その他諸経費(家賃など) |

| 特定技能 | 198,000円 | ・監理団体や送出機関を経由していなければ、支払いなし ・登録支援機関への支援委託料 約20,000〜30,000円/人 ・その他諸経費(家賃など) |

参考:厚生労働省|令和5年賃金構造基本統計調査

3.どちらが良いの?特定技能と技能実習の選択ポイント

特定技能と技能実習にはそれぞれ考慮すべき点があります。

受け入れの際は、以下の点に注目して検討してください。

業務内容で選ぶ

技能実習では91職種167作業(※2024年9月30日時点)の特定の職種や作業内容が定められています。

各分野の業務内容は厚生労働省が公表している審査基準に記載されており、必須業務のほか、その関連業務や周辺業務も記載されています。

※厚生労働省 技能実習制度 移行対象職種・作業一覧はこちら

なお、審査基準で定められた業務以外のことを行わせると、不法就労に該当する可能性があります。

例えば、技能実習では専門的な知識や技能を必要としない単純作業を行わせることは認められていません。

企業側は、技能実習生に対象となる技能や技術を習得する場をきちんと提供できるかどうかを考慮して受け入れを検討することが重要です。

一方の特定技能は技能実習に比べ、定められた範囲内で全般的に業務を行うのが特徴です。

技能実習では認められていなかった単純作業も、業務の一環であれば従事することが可能となります。

特定技能では企業が即戦力として採用するため、不足している労働力を補うことにつながっているのです。

【特定技能対象業種】

- 介護

- ビルクリーニング

- 工業製品製造

- 建設業

- 造船・舶用工業

- 自動車整備

- 航空

- 宿泊

- 農業

- 漁業

- 飲食料品製造業

- 外食業

- 自動車運送業

- 鉄道

- 林業

- 木材産業

参考:厚生労働省

技能実習制度 移行対象職種 作業一覧

技能実習計画審査基準・技能実習実施計画書モデル例・技能実習評価試験試験基準

求める日本語能力レベルで選ぶ

外国人を採用する際は、日本語でコミュニケーションがとれるかどうかも重要なポイントです。

技能実習では、介護分野を除き、在留資格取得の際に日本語能力は求められません。

一方、特定技能は日本語能力試験合格が在留資格取得要件となっているため、円滑なコミュニケーションが可能です。

参照元:出入国在留管理庁「特定技能 ガイドブック ~特定技能外国人の雇用を考えている事業者の方へ~」

即戦力か長期的な目線での人材確保かを選択する

特定技能は日本語能力が高く、専門知識を有しているため高度な業務を任せられます。

それに対して技能実習では、日本で技能や知識を習得した実習生が帰国後、自国の発展に貢献することや、将来的には海外交渉における架け橋として活躍してもらうことなどが期待できます。

即戦力を求めているのか、長期的な視野でチャンスや人材を確保するのかが、選択のポイントとなります。

採用までにかかるコストと採用までの期間を考慮する

特定技能と技能実習では、採用にかかる初期費用と就労開始までの準備期間が異なります。両制度の具体的なコストと時間的な違いを把握しましょう。

技能実習

受け入れにかかる費用:約30〜70万円(加盟する監理団体や技能実習生の居住国による)

- 監理団体加盟費用

- 採用を目的とした現地への渡航費

- 技能実習生の入国準備費用(在留資格申請費、保険料、健康診断料、講習費用など)

- 入国渡航費など

就労までに要する期間:約7カ月

- 監理団体を通じて求人、候補者面談後に採用が決定します。

- 技能実習計画認定の申請や在留資格の申請などの書類手続き・入国までに約6カ月、

- 入国後研修に約1カ月を要します。

技能実習の場合、就労までの期間は比較的長くなりますが、監理団体を通じての採用であるため人材探しの手間を省けます。

特定技能

受け入れにかかる費用:約35〜160万円(加盟する監理団体や技能実習生の居住国による)

- 人材紹介会社手数料

- 在留資格申請・更新費用

- 支援委託費用

- 現地採用の場合は上記に費用に加えて以下の費用が生じます。

- 送り出し機関への手数料・現地訪問費・入国時渡航費(海外での採用時のみ):40〜75万円

就労までに要する期間:約2〜4カ月

- 人材紹介会社や自社サイトなどを通じて求人、採用を決定します。

- 採用後、在留資格申請などの手続きが必要になり、海外募集の場合は約3〜4カ月、国内募集の場合は約2〜3カ月要します。

特定技能は、手続きが円滑に進めば就労までの期間は短くなりますが、人材紹介会社を利用しない場合は、自ら人材を募集する必要があり、その分時間がかかることがあります。

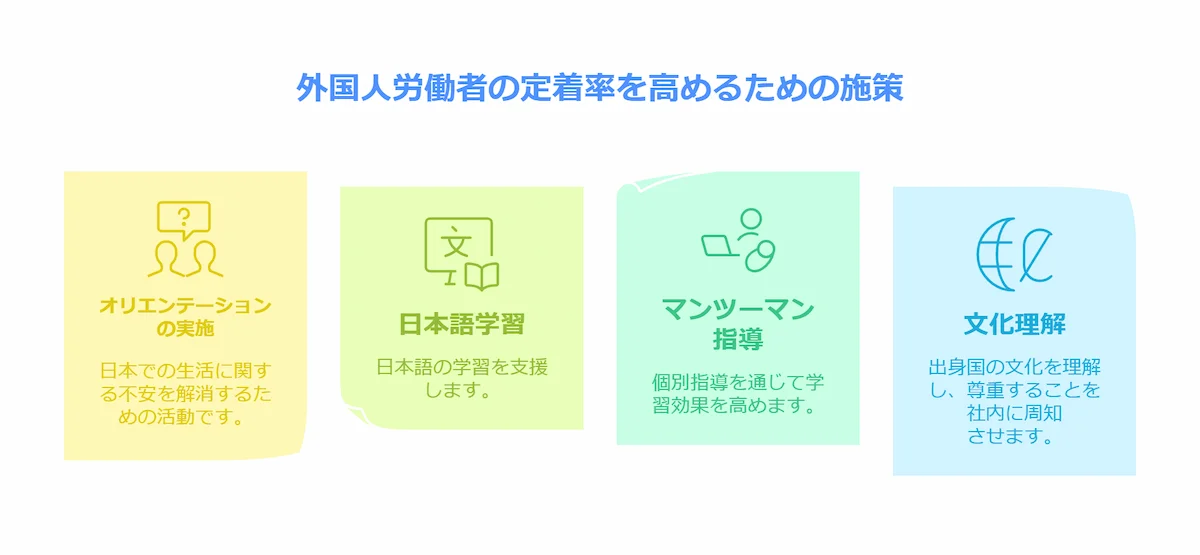

4.外国人材採用後の定着率を高める方法

外国人労働者を雇用する場合、定着率を高めるためには採用後のサポート体制が不可欠です。異国での不安や孤独感は、定着率の低下をまねきます。

外国人材の定着率を高めるためには以下のような対策を講じるといいでしょう。

外国人労働者にとって、日本は言葉も文化も全く違う環境です。誤解のないように丁寧に指導し、サポートしていくことを心がけましょう。

5.技能実習から特定技能へ移行できるケースとその条件

技能実習生は、一定の条件を満たしている場合は特定技能1号に移行することが可能です。

特定技能1号の在留資格を取得するためには、通常、技能試験と日本語試験に合格する必要があります。

しかし、上記2つの要項を満たしている場合は、これらの試験が免除されます。

また、技能実習の内容と関連性のない業務を行う場合であっても、技能実習2号を良好に修了していれば日本語試験は免除されることになります。

技能実習生は実習期間終了後に帰国する義務がありますが、特定技能1号に移行することで最長5年間の在留期間延長が可能です。

有能な人材を引き続き雇用したいと希望する場合は、このような方法があることを理解しておくことは重要です。

6.特定技能と技能実習の違いを理解し、自社にあった選択をしよう

特定技能と技能実習は、目的や条件が大きく異なる別々の制度です。

企業側は、即戦力を求めるなら特定技能、長期的な国際人材育成なら技能実習と、自社のニーズに合わせて選択しましょう。

また、技能実習2号修了者は特定技能1号へ移行できる可能性もあります。適切な制度選択と受け入れ体制の整備が、外国人労働者との良好な関係構築の第一歩となるでしょう。