特定技能「飲食料品製造業」は、深刻な人手不足に悩む日本の食品製造業界に、外国人材を即戦力として受け入れるための在留資格です。

2019年に創設され、2023年には特定技能2号の対象に追加されたことで、中長期的な雇用や家族帯同も可能になりました。

食品の製造・加工から安全衛生管理まで幅広い業務に従事でき、企業の人材確保に新たな選択肢を提供しています。

- 特定技能「飲食料品製造業」の制度概要と技能実習との違い、採用可能な業務範囲とスーパーでの就業に関する最新ルール

- 特定技能1号取得に必要な試験や技能実習からの移行方法、特定技能2号への道筋と要件

- 企業側の受け入れ準備と支援計画の作成方法、効果的な求人活動と外国人材の長期定着のためのポイント

1.特定技能「飲食料品製造業」の基礎知識

特定技能「飲食料品製造業」は、外国人労働者が食品の製造・加工に従事できる在留資格です。

技能実習とは異なり、即戦力としての働きを期待される点が特徴です。

特定技能制度の概要と最新動向

特定技能制度は、日本の深刻な人手不足を背景に、一定の専門性・技能を持つ外国人材の受け入れを目的として、2019年に創設された在留資格制度です。

その制度にある特定技能「飲食料品製造業」は、飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生など、食品製造全般に従事する外国人材を対象とする在留資格です。

製造業の中でも、特に飲食料品製造業界の人手不足は深刻です。

厚生労働省の「雇用動向調査」によれば、製造業全体の欠員率が1.0%であるのに対し、飲食料品製造業(食料品、飲料・たばこ・飼料製造業)の欠員率は2倍の2.0%にのぼります。

そのため、特定技能「飲食料品製造業」は外国人材の採用で注目を集めています。

2023年8月31日には、特定技能2号の対象分野に「飲食料品製造業」が追加され、在留期間の上限がなくなりました。

また、家族の帯同も可能となるなど、外国人材の中長期的な就労が期待されています。

参照元:

e-Stat|産業(中分類)、職業別未充足求人数及び欠員率

農林水産省|食品産業における労働力確保について p.3

出入国在留管理庁|特定技能2号の対象分野の追加について(令和5年6月9日閣議決定)

特定技能と技能実習の重要な違いがある

技能実習と特定技能とでは、制度の目的が異なります。

技能実習制度は、開発途上国等への技能移転という国際貢献を目的とした制度であり、研修や技能習得が主な目的です。そのため技能実習では単純労働ができません。

一方、特定技能制度は、日本国内の人手不足解消を直接の目的としており、単純労働を含めた即戦力としての労働が期待されています。

技能実習では業務範囲が限定的であるのに対し、特定技能ではより幅広い業務に従事することが可能です。

さらに、特定技能2号では在留期間の制限がなく、家族の帯同も認められる点が技能実習との大きな違いです。

在留期間と家族帯同の可能性

特定技能1号の在留期間は、1回の更新で最長1年、通算で最長5年と定められており、家族の帯同は認められていません。

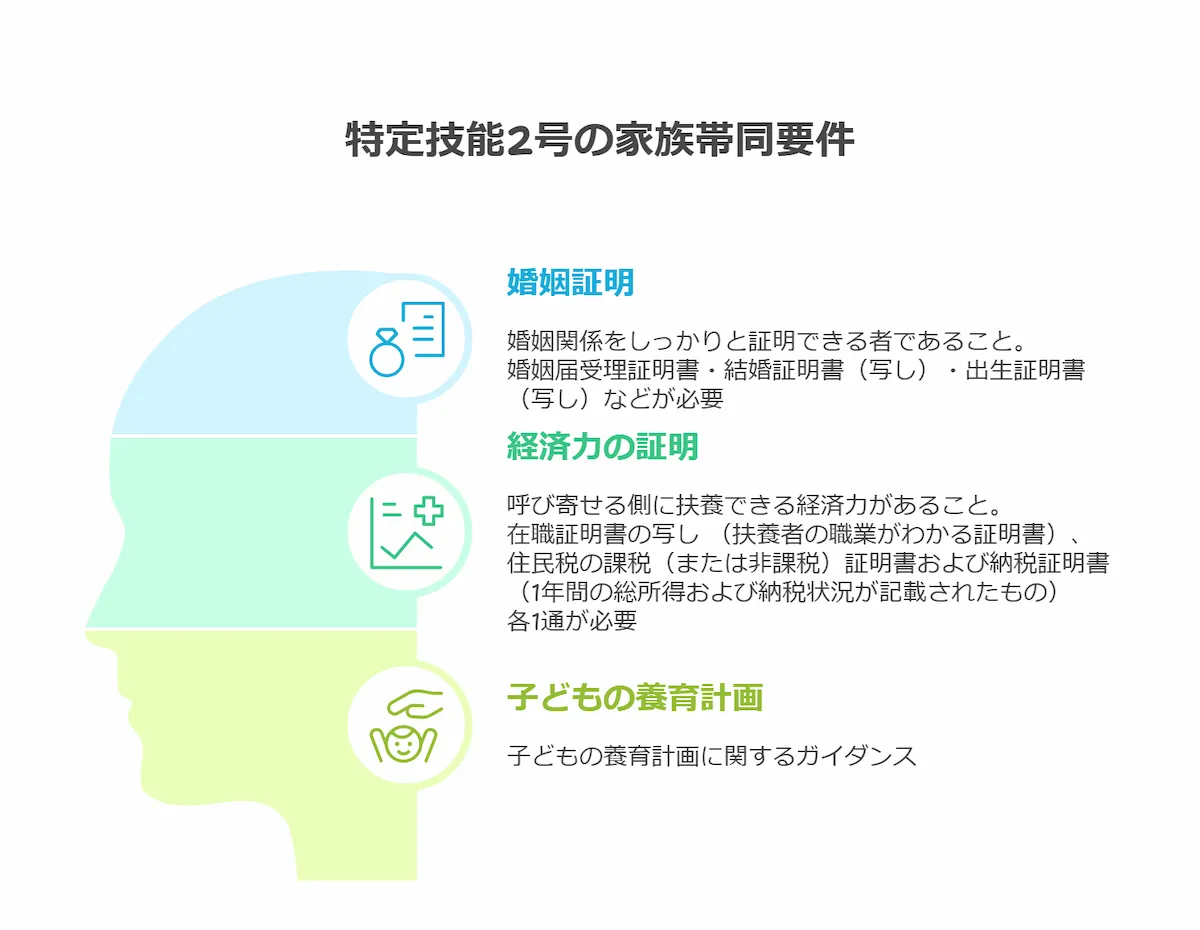

しかし、特定技能2号に移行すると更新の上限がなくなり、条件を満たせば家族の帯同も可能となります。

家族滞在の条件としては、以下の3つが挙げられます。

外国人の不法滞在を防ぐためもあり、家族滞在には厳しい要件があります。

とはいえ、特定技能2号への移行は、外国人材の長期的な就労や定着を促進する上で重要なステップです。

特定技能2号についてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事がおすすめです。

2.飲食料品製造業で採用可能な業務範囲とは

特定技能「飲食料品製造業」の外国人材は、決められた業態や業務範囲内での就業が求められます。

対象となる7つの業態と具体的な業務

特定技能「飲食料品製造業」で外国人材が従事できる業態は、以下の7つに分類されます。

| 従事できる業態 | 業務内容 |

|---|---|

| 食料品製造業 | 畜産食料品、水産食料品、調味料、糖類、パン・菓子などの製造 |

| 清涼飲料製造業 | ジュースや炭酸飲料などの製造 |

| 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く) | 茶葉やコーヒー豆の加工・製造 |

| 製氷業 | 食用氷の製造 |

| 菓子小売業(製造小売) | 店内での製造・販売 |

| パン小売業(製造小売) | 店内での製造・販売 |

| 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業(製造小売) | 店内での製造・販売 |

これらの業態では、食品の製造・加工、安全衛生管理など、製造過程全般にわたる業務に従事することが可能です。

参照元:農林水産省「飲食料品製造業における外国人の受入れについて」p.19

スーパーマーケットでの就業に関する最新ルール

2024年7月23日付「農林水産省告示」により、特定技能「飲食料品製造業」の対象業務がスーパーマーケットにも拡大されました。

- 総合スーパーマーケット(食料品製造を行うものに限る):店内でのお弁当やパンの製造、野菜や肉のカットなど

- 食料品スーパーマーケット(食料品製造を行うものに限る):同上

スーパーマーケットの食品売り場での加工業務(お弁当作り、パン作り、野菜や肉のカットなど)にも従事できるようになり、スーパーマーケット内での食品製造部門においても、特定技能外国人材の活用が可能です。

ただし、関連があっても販売業務に従事することはできません。

参照元:出入国在留管理庁|特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について(令和6年3月29日閣議決定)

業務範囲の制限と注意点

特定技能「飲食料品製造業」の外国人材は、食品の製造・加工に直接関連する業務に従事することが求められます。

一方、原料の調達や受け入れ、製品の納品、清掃、事務所の管理作業などの関連業務については、付随的に従事することは認められていますが、これらの業務を専ら担当することはできません。

飲食店での調理や接客業務は「外食業」に分類されるため、「飲食料品製造業」の在留資格では従事できない点に注意が必要です。

参照元:農林水産省「飲食料品製造業における外国人の受入れについて」p.18

3.特定技能1号取得の具体的な要件と手続き

特定技能1号「飲食料品製造業」を取得するためには、試験に合格する、技能実習から移行するという2つの方法があります。

必要な試験と合格基準

まず、試験を受けて合格する方法です。特定技能1号「飲食料品製造業」の取得には、以下2つの試験に合格する必要があります。

特定技能評価試験(飲食料品製造業分野)

食品衛生や製造工程に関する基礎知識、食品の取り扱い、品質管理、HACCPに関する知識などが問われます。

試験は筆記および実技で構成され、合格基準は各科目で65%以上の正答率が求められます。

日本語能力試験(JLPTN4以上)または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic A2以上)

現場での基本的な日本語コミュニケーション能力を証明することが求められます。

試験は海外および日本国内で実施されており、受験者は各国の試験スケジュールを確認しながら準備する必要があります。

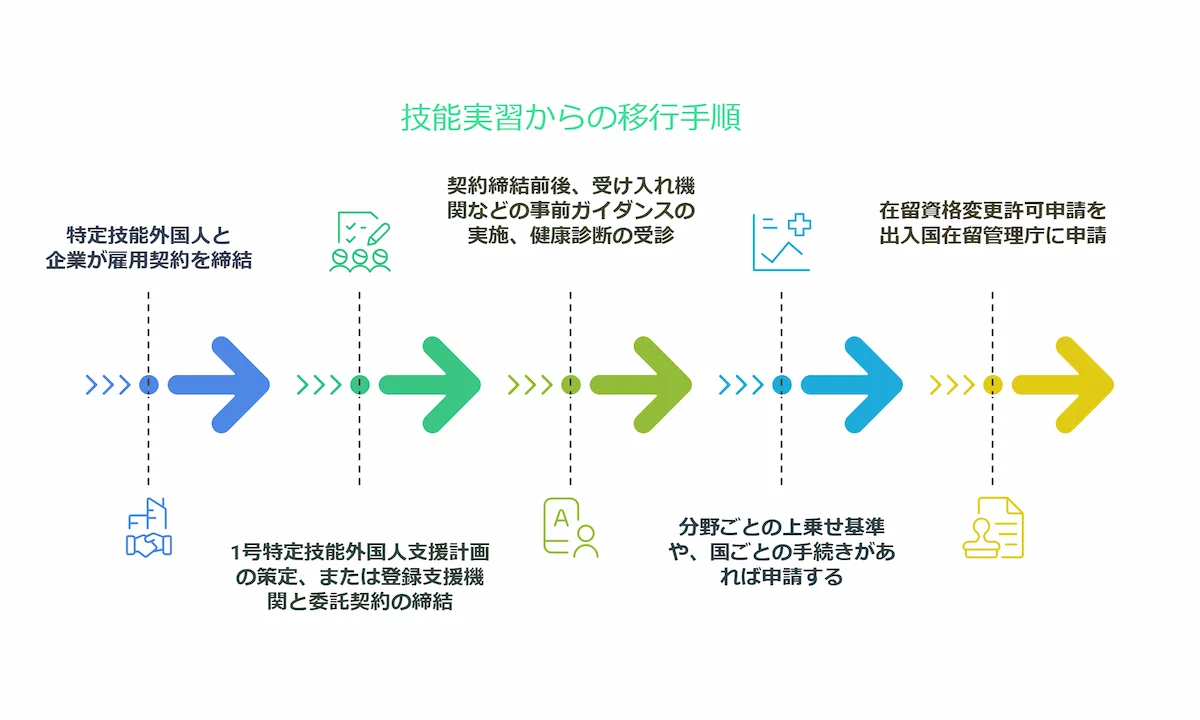

技能実習からの移行方法

2つ目の方法としては、技能実習からの移行があります。

以下の要件を満たせば、技能実習2号を修了した外国人は、試験を受けることなく特定技能1号へ移行できます。

- 技能実習2号を良好に修了していること

- 技能実習の職種・作業内容と、特定技能1号の業務に関連性が認められること

移行手順は以下です。

技能実習からの移行者は日本での実務経験があるため、即戦力として期待でき、最長5年働けるという点も大きなメリットです。

「技能実習」についてもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事がおすすめです。

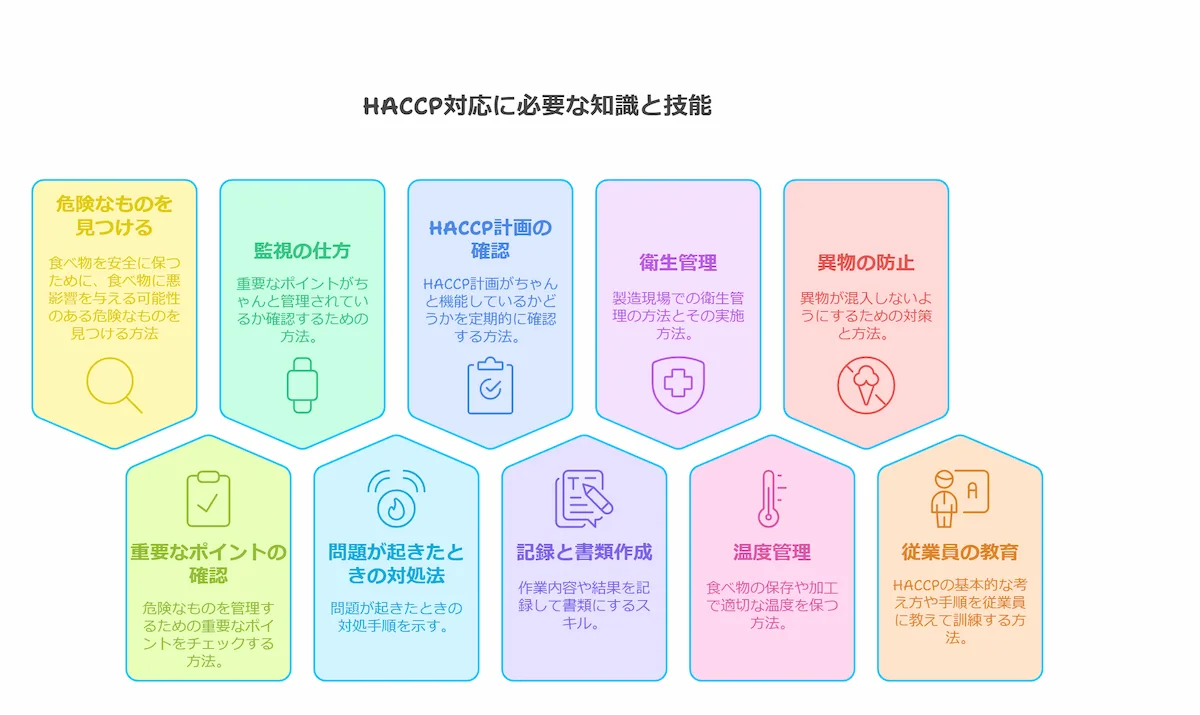

HACCP対応に必要な知識と技能

HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point)は、食品の安全管理に関する国際基準であり、日本でもすべての食品事業者に義務付けられています。

特定技能1号の外国人材も、以下のHACCP関連の知識を習得する必要があります。以下は習得すべき知識の一部になります。

特定技能評価試験(飲食料品製造業分野)にもHACCP関連の問題が含まれるため、しっかりと学習することが重要です。

4.特定技能2号への道筋と要件

特定技能2号は、より高度な技能と経験を有する人材を対象とした在留資格です。

特定技能2号を申請するには、特定技能1号としての実務経験と試験に合格する必要があります。

管理者として必要な実務経験

特定技能1号での実務経験が3年以上あり、現場でのリーダー・管理職として2年以上の実務経験が必要です。さらに、HACCPを含む食品衛生管理についての知識が豊富であることが求められます。

特定技能2号では、監督者や管理者としての役割が求められ、日本人従業員の指導や教育にも関わることが期待されます。

技能測定試験の内容と合格基準

特定技能2号へ移行するためには、学科試験と実技試験に合格する必要があります。

試験では、飲食料品製造業の管理・監督業務に関する知識と安全管理の高度な知識が問われます。合格ラインは正答率65%以上です。

試験を受けるためには、管理等実務経験を証明する書類を出す必要があります。

試験の具体的な内容や合格基準は、今後の制度改正によって変わる可能性がありますが、管理職としての実務経験とHACCP対応の理解が重要な評価ポイントとなります。

申請手続きにおける企業の役割

企業は、特定技能2号へ移行する外国人材を支援する役割を担います。

具体的には以下のようなサポートが求められます。

在留資格変更申請のサポート

- 必要書類(雇用契約書、実務経験証明、技能試験合格証など)の準備

- 出入国在留管理庁への申請手続き

管理職としての研修・教育の実施

- 日本人従業員と協働するためのリーダーシップ研修

- HACCPの高度な実践スキルの習得支援

労働環境の整備

- 外国人材が長期間働きやすい職場環境の整備

- 福利厚生の充実(家族帯同可能な住居の確保など)

特定技能2号への移行は、企業にとっても長期的に有能な人材を確保できる大きなチャンスとなるため、積極的な支援が求められます。

申請に必要な書類については以下のホームページをご覧ください。

関連リンク:「特定技能2号」に係る提出書類一覧表 (在留期間更新許可申請用)

5.特定技能外国人採用のための企業側の準備と注意点

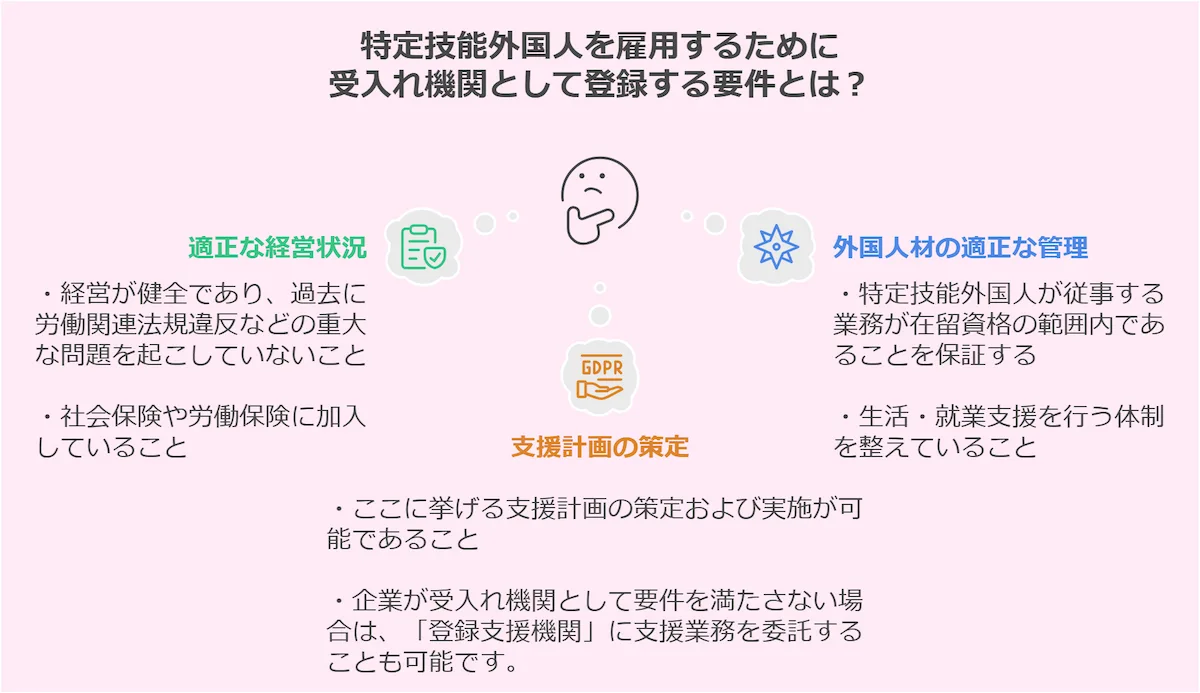

特定技能外国人を受け入れる企業は、一定の基準を満たした受入れ機関として登録し、適切な支援体制を整える必要があります。

受入れ機関としての登録要件

特定技能外国人を雇用する企業は、適切な受入れ機関としての基準を満たす必要があります。

企業が受入れ機関となる場合、以下の要件を満たしていることが求められます。

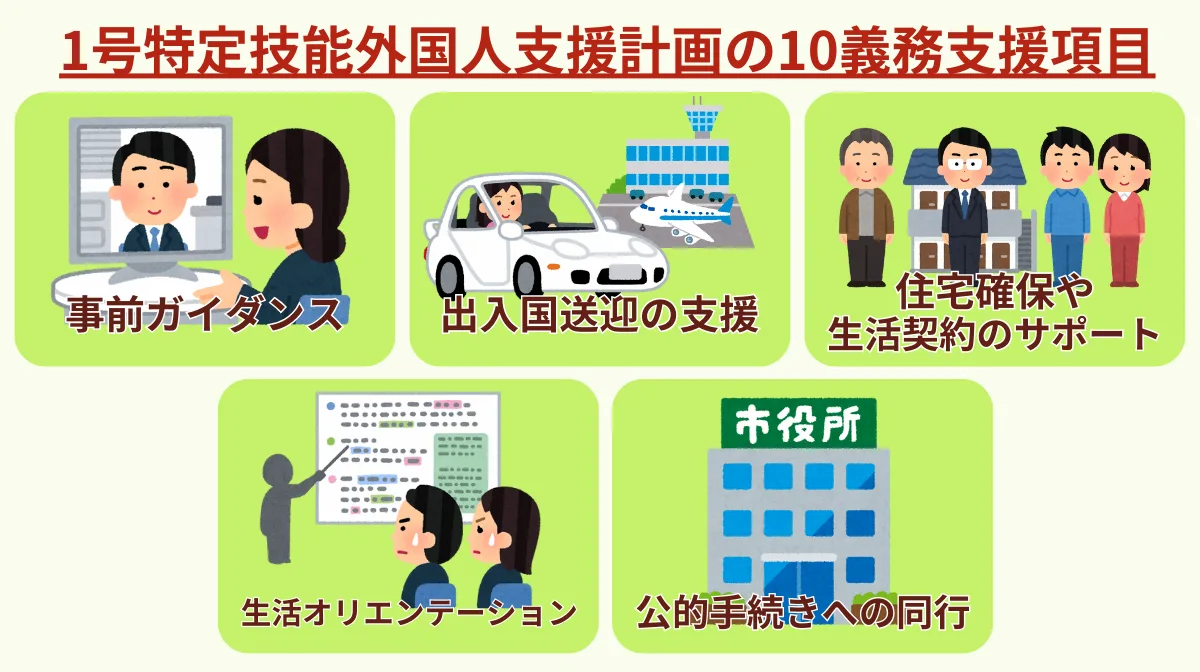

支援計画の作成と実施体制の整備

特定技能外国人を受け入れる企業は、「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、実施する義務があります。

この支援計画には、以下の内容が含まれます。

事前ガイダンスの実施

- 雇用開始前に、仕事内容、給与、労働条件などについての説明を実施

入国時のサポート

- 空港での出迎え、住居の手配、役所での手続きサポート

生活・就業支援

- 日本語学習の機会提供

- 生活ルールやマナーに関する指導

- 相談窓口の設置

定期的なフォローアップ

- 定期的な面談の実施、職場での問題を解決

これらのことが運用できる環境を整えなければなりません。

支援業務は企業が直接行うこともできますが、登録支援機関に委託することも可能です。支援が適切に行われない場合、企業の受け入れ資格が取り消されるリスクがあるため、万全な体制を整えることが重要です。

登録支援機関について詳しく知りたい方は、こちらの記事がおすすめです。

■登録支援機関への委託を検討されているなら…

1号特定技能外国人支援・登録支援機関なら株式会社バックエンドにお任せください。経験豊富な専門の行政書士がトータルでサポートいたします。

給与や住居など待遇面での留意点

特定技能外国人の雇用にあたっては、待遇面にも注意が必要です。

給与の公平性

- 同じ業務を担当する日本人と同等以上の給与水準であること

- 最低賃金を遵守し、残業代の適正支払いを実施

住居の確保

- 企業が住居を手配するか、外国人が自分で探せるように支援

- 住環境が劣悪にならないように配慮

福利厚生の充実

- 社会保険や労働保険への加入

- 生活支援(銀行口座開設、携帯電話契約のサポートなど)

適切な待遇を確保することで、外国人材の定着率を向上させられます。

6.飲食料品製造業での特定技能外国人採用ポイント

特定技能外国人を採用する際には、求人票の工夫や競合との差別化が重要になります。

また、長期的な定着を実現するための取り組みも欠かせません。

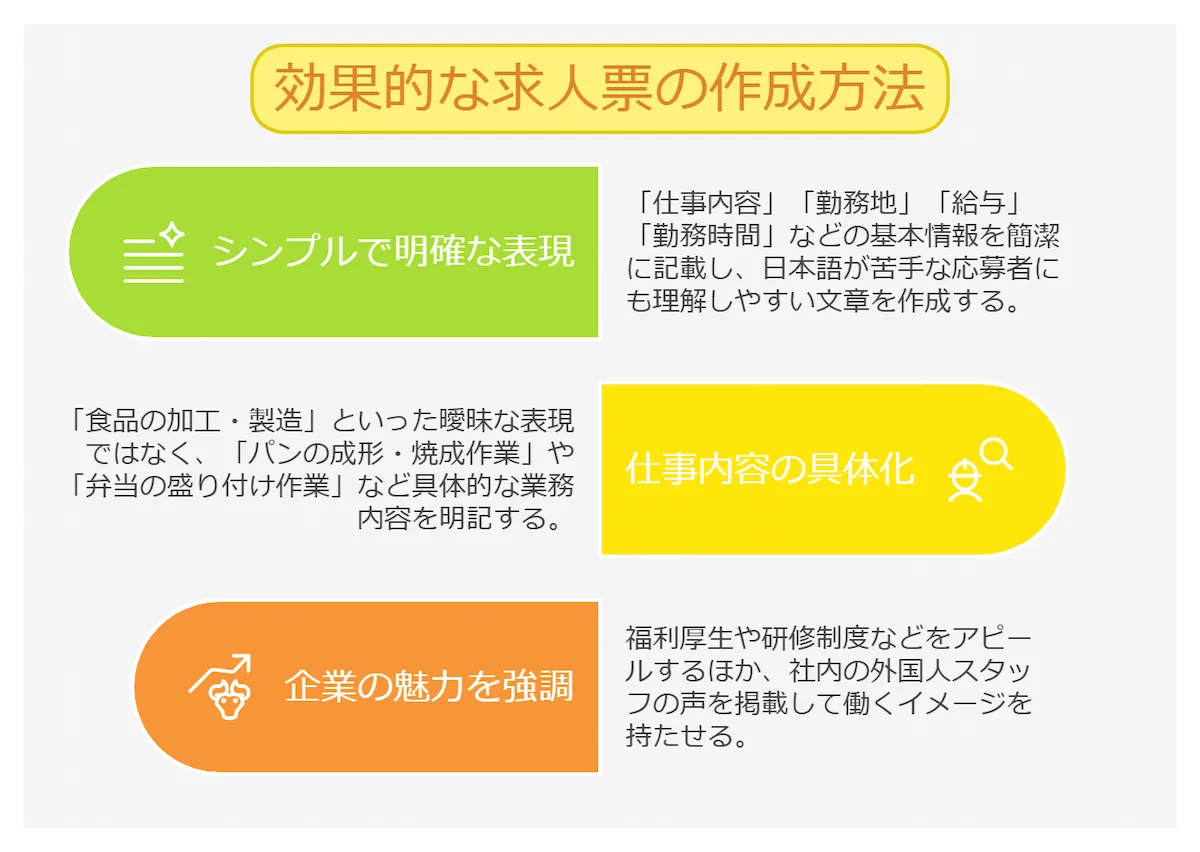

効果的な求人票の作成方法

外国人材の採用にあたっては、魅力的でわかりやすい求人票を作成することが重要です。

ポイントとして以下の点が挙げられます。

競合との差別化ポイント

外国人材の採用競争が激化する中で、企業が魅力的な職場環境を提供することが重要です。

以下の点は外国人材から魅力的に映る条件です。これらがの項目が多ければ多いほど競合との差別化を図れます。

| 差別化ポイント | 具体的な内容 |

|---|---|

| 福利厚生の充実 | ・住宅支援(社宅提供・家賃補助・敷金礼金の負担) ・交通費の全額支給または補助 ・食事補助(社食・弁当補助・無料まかない) ・健康管理サポート(定期健康診断・医療通訳サポート) |

| 生活サポートの強化 | ・役所手続きのサポート(銀行口座開設、携帯契約など) ・家族の来日・帯同支援(在留資格の相談) ・災害時の安全対策や避難マニュアルの提供 |

| スキル向上のサポート | ・日本語研修の実施 ・メンター制度の導入 ・特定技能1号から2号への移行支援 ・専門技術研修の提供(HACCP、食品衛生、機械操作など) ・資格取得支援(食品衛生責任者、防火管理者など) ・日本国内での就職活動支援(転職時のアドバイスや履歴書作成支援) ・管理職への昇進の可能性を提示 |

| 社内文化の向上 | ・外国人向けの相談窓口を設置 ・多言語での業務マニュアル作成 ・職場内の多文化共生の促進 ・従業員同士の交流イベント開催(BBQ、文化交流会など) |

| 賃金・評価制度の透明化 | ・昇給・ボーナス制度の明確化 ・管理職への昇進の可能性を提示 ・能力や経験に応じた賃金体系の設定 ・公平な評価制度の導入(実績に基づく昇進・昇給) ・残業の削減やシフトの柔軟性 |

長期的な定着に向けた取り組み

特定技能外国人が長期間安心して働ける環境を作るためには、以下の取り組みが効果的です。

| 長期定着への取り組み | 支援内容 |

|---|---|

| キャリア支援 | 特定技能2号への移行支援、段階的な昇進プランの提示、専門資格取得サポート |

| コミュニケーション強化 | 定期面談の実施、多言語対応の相談窓口設置、日本語学習支援 |

| 生活基盤の安定 | 質の高い住居提供、医療機関受診サポート、家族帯同に向けた準備 |

| 企業文化の共有 | 社内イベントでの交流促進、改善提案制度への参加奨励、母国文化の尊重 |

外国籍の人材が働きやすい環境を整えることで長期的な定着を実現でき、企業にとっても安定した労働力確保につながります。

7.特定技能「飲食料品製造業」を活かして人材不足解消と多様な職場づくりへ

特定技能「飲食料品製造業」は、日本の食品製造業界における人材不足を解消するための重要な制度です。

適切な準備と支援体制を整えることで、外国人材のスキルと経験を最大限に活かし、企業の成長に貢献することができます。

特定技能2号への移行支援や働きやすい環境づくりを通じて、外国人材の長期定着を実現し、多様性のある職場づくりを進めることが今後の課題といえるでしょう。