「特定技能外国人は転職できる?」

「特定技能外国人が転職するとなると企業側はどうすればいい?」

特定技能外国人の転職は、一定の条件を満たせば可能です。しかし、在留資格変更や技能試験など、様々な手続きや要件をクリアする必要があります。

そして企業側も転職を防止するための対策が重要です。

本記事では、特定技能外国人の転職に関する基本ルールから具体的な手続き、そして企業が取るべき予防策までを解説します。

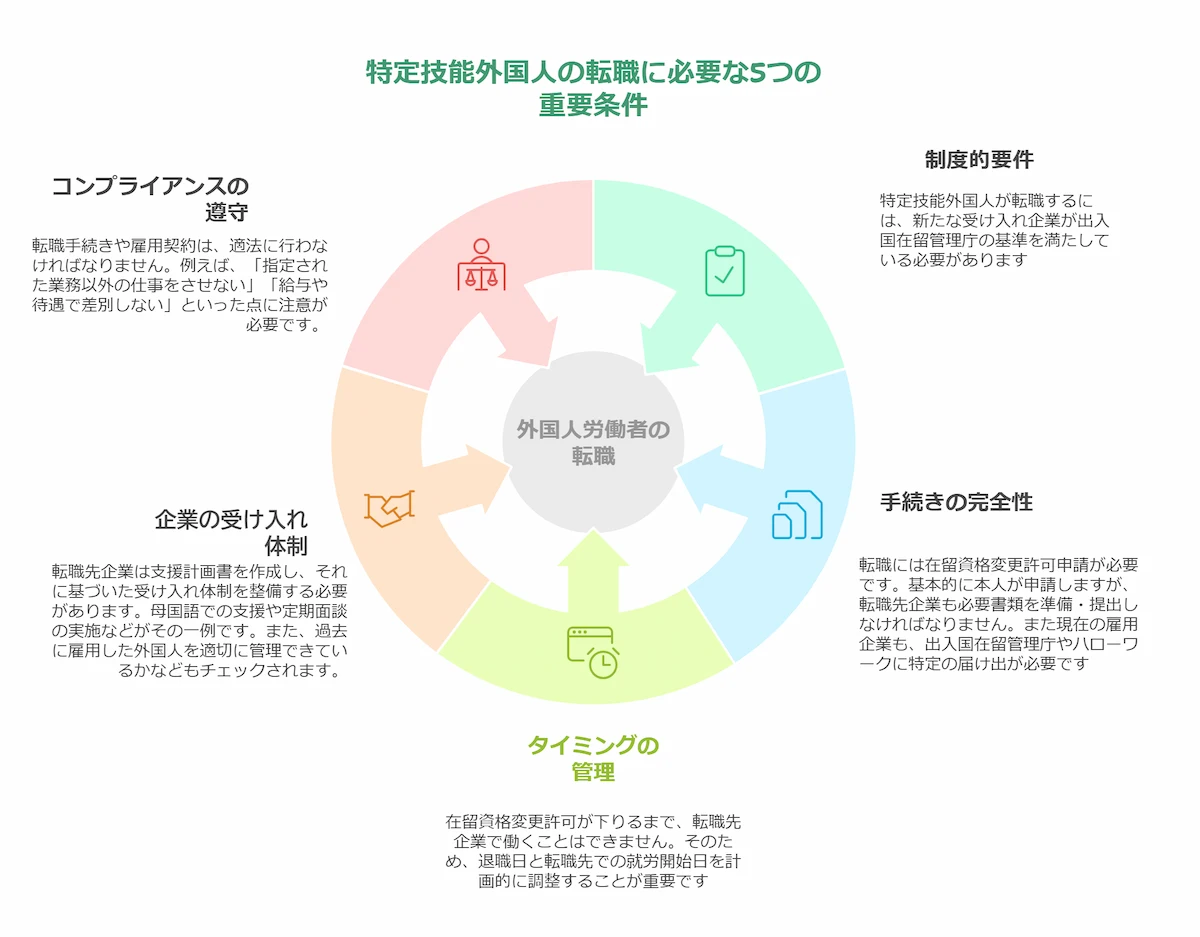

- 特定技能外国人が転職する際の基本的なルールと5つの重要条件

- 同一業種と異業種への転職の違いや必要な手続きと書類

- 転職リスクを最小限に抑え、長期的な人材定着を実現するための具体的な対策

1.特定技能外国人の転職制度とは?

特定技能制度は国内の人手不足解消を目的とした在留制度であるため、外国人労働者の就労や活動の幅を広げるという意味でも転職は自由だとしています。

そのような趣旨からも、特定技能の在留資格で就労している外国人は転職が可能です。

しかし、そのためにはさまざまな要件をクリアする必要があります。以下では、基本的なルールや条件について解説します。

特定技能における転職の基本的なルール

特定技能の在留資格は、指定書に基づいて厳格に管理されています。

ここで言う指定書とは入管(出入国在留管理庁)から交付される「在留資格認定証明書」や「在留カード」に付随する書類のことを指します。

指定書には、

- 勤務先企業名

- 特定技能の分野(例:外食業、建設業、介護など)

- 所属機関(雇用先の企業)の名称

- 業務内容

などが明記されています。そのため、転職や変更がある場合は指定書の変更手続きをしなければなりません。

特定技能外国人が転職する際は出入国在留管理庁へ「在留資格変更許可申請」を行い、転職先企業の情報で指定書を更新する必要があります。

特定技能外国人の転職に必要な5つの重要条件

特定技能外国人が転職する際は、本人と転職先企業が以下のポイントを意識する必要があります。

転職時の在留資格の扱いについて

先述のとおり、特定技能外国人が転職する際は指定書を更新するための在留資格変更許可申請が必須です。この許可が下りるまでは、転職もアルバイトもできません。

書類準備から許可取得までには、通常1~2か月ほどかかります。もし在留期限が迫っている場合は、一時的な措置として「特定活動」の在留資格を取得する方法があります。

「特定活動」とは特定技能の在留資格が更新できないが、引き続き日本に滞在する必要がある場合に特例として許可されるものです。

「特定活動」が必要になる具体例

在留期限が迫っているが、特定技能の更新手続きが完了していない

- 「特定技能1号」の在留資格に変更を希望される方で、特定技能の在留資格更新申請中に審査が長引き、在留期限内に許可が下りない場合、一時的に「特定活動」の資格で滞在できることがある。但し、この場合は移行後と同じ業務を同じ企業で行うことが条件となるため、転職のタイミングでは認められない可能性がある。

新しい雇用先が決まったが、転職手続きが間に合わない

- 前の雇用契約が終了し、新しい特定技能所属機関(企業)での就労が決まっているが、在留資格の変更手続きが完了するまでの期間、一時的に「特定活動」として滞在を認められることがある。

新しい試験制度の導入や手続き遅延による影響

- 例えば、特定技能の試験制度が変更されたり、行政手続きの影響で審査が遅れたりした場合、特定活動が認められることがある。

「特定活動」は特定技能に比べて必要書類が少なく、より迅速な申請が可能です。

取得後は転職先企業で就労することが可能となるので、この在留資格の期限(6か月)内に「特定技能」へ切り替える準備を進めましょう。

参考:出入国在留管理庁 在留資格「特定活動」 特定技能関係の特定活動(「特定技能1号」への移行を希望する場合)

2.特定技能外国人が転職可能な業種と条件

特定技能外国人が転職を行う際は、同一業種内での転職か異業種への転職かによって条件が大きく異なります。

また、在留資格には「特定技能1号」と「特定技能2号」があり、雇用する企業はその違いを正確に理解しておかなければいけません。

特定技能1号、特定技能2号について詳しく紹介している記事が以下にございます。

同一業種内での転職手続き

特定技能で就労可能な分野を「特定産業分野」と呼びます。特定技能外国人が同一の特定産業分野内で転職する場合、比較的スムーズに転職できます。

これは、同じ特定産業分野であれば、特定技能の技能試験を再受験する必要がないためです。

例えば、「外食業」の分野で働いている特定技能外国人が、別の「外食業」の企業に転職する場合は、「在留資格変更許可申請」を行うだけで転職できます。

ただし、転職先企業が出入国在留管理庁の基準を満たしていることが前提条件です。そして同一産業分野内であっても再受験などの追加要件が必要なケースもあります。

以下は追加要件が必要なケースの一部になります。

自動車運送業分野

同じ自動車運送業分野内でも、職種を変える場合は免許取得が必要。

- タクシー・バス運転者 → 第二種運転免許+新任運転者研修が必須

- トラック運転者 → 第一種運転免許が必要

製造業分野

業種ごとに特定技能評価試験が分かれているため、異なる業種へ転職する場合は追加の試験を受ける必要がある。

例:産業機械製造業 ⇄ 電気・電子情報関連産業の転職には、それぞれの試験合格が必要。

建設業分野

職種ごとに特定技能評価試験が設定されているため、同じ建設業分野でも、異なる職種へ転職する場合は試験合格が求められる。

例:型枠施工 ⇄ 鉄筋施工 の転職には、それぞれの試験に合格する必要がある。

異業種への転職における注意点

異なる特定産業分野へ転職する場合、同一分野内での転職よりも厳しい条件が課されます。最大の違いは、転職先企業の業種に応じた技能試験に合格する必要がある点です。

例えば、「宿泊」分野で働いていた特定技能外国人が「外食業」に転職する場合は、「外食業」の特定技能評価試験に合格しなければなりません。

また、一部の特定産業分野には「区分」が設けられており、同じ業界内であっても区分が異なる場合には、該当する試験を受ける必要があります。

区分が異なる例:建設分野の場合

特定技能「建設」の分野では、

- 土木区分

- 建築大工区分

- トンネル推進工区分 など

これら以外も含む18の区分に分かれています。

同じ「建設」分野で転職する場合でも、前職で「建築大工区分」に従事していた外国人が、転職先企業で「土木区分」に従事する場合、「土木区分」の特定技能評価試験の合格が必要です。

特定技能2号取得者の転職条件

特定技能2号取得者の転職条件は、特定技能1号よりも柔軟ですが一定のルールがあります。

前提として、特定技能には「1号」と「2号」の2種類があり、「特定技能2号」は「特定技能1号」よりも高度な技能を持つ外国人が対象となります。

そのため、転職先企業の業務と関連する資格や実務経験も、より高度なものが求められます。

在留期限についても、「特定技能1号」は通算5年が上限ですが、「特定技能2号」は在留期間に上限がなく、更新を続ければ長期在留が可能です。

そのため、長期雇用を検討している企業は、外国人人材に対し「特定技能2号」取得を支援するのが望ましいです。

特定技能2号取得者も転職は可能ですが、「特定技能2号」では、企業側の外国人支援に関する義務がないため、転職先企業は「特定技能外国人支援計画書の作成」や「登録支援機関との支援受託契約」の締結が不要となります。

これらの他にも特定技能の分野は多くあります。他の分野についても知りたい方はこちらの記事をおすすめしています。

3.特定技能外国人の転職に必要な具体的な手続きと書類

特定技能外国人が転職を行う際には、現職企業、転職先企業、そして本人がそれぞれ手続きを分担して進める必要があります。

手続きには、法律上求められる届け出や書類準備が多岐にわたるため、各ステップを正確に理解し、計画的に進めることが重要です。

現在の雇用企業が準備すべき書類

特定技能外国人が退職する際、現職の企業は以下の手続きを行う必要があります。

| 必要書類 | 留意すべきポイント |

|---|---|

| 特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届け出 | 特定技能外国人の雇用契約が終了した場合、14日以内に出入国在留管理庁に対してその旨を届け出る必要があります。 |

| 特定技能所属機関による支援委託契約に係る届出 | 「特定技能届出書在中」と封筒に朱書きするのを忘れずに。 |

| 特定技能所属機関による受け入れ困難に係る届け出 | 特定技能外国人が企業を辞める理由や、企業として再受け入れが困難である旨を、契約終了から14日以内に入国在留管理庁へ報告します。 |

| 外国人雇用状況の届け出 | 特定技能外国人が退職した場合、ハローワークへ外国人雇用状況の変更を届け出る必要があります。届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となるため忘れずに届け出ましょう。離職の場合は翌日から起算して10日以内の提出が必要です。 |

| 退職関連書類 | 日本人社員と同様に、源泉徴収票の発行、退職証明書の作成、社会保険の脱退手続きなどが必要です。 |

転職先企業が対応すべき手続き

転職先企業は、特定技能外国人を新たに受け入れるために、主に以下の手続きを行う必要があります。

| 転職先企業がやるべき手続き | 内容 |

|---|---|

| 雇用条件書の作成 | 給与、勤務時間、福利厚生などの労働条件を明記した書類を作成します。在留資格変更許可申請の際に、その写しを出入国在留管理庁に提出します。 |

| 支援計画書の作成(1号特定技能の場合) | 外国人材が円滑に働けるように支援する体制(母国語での生活指導、定期的な面談など)を記載した計画書を作成し、出入国在留管理庁へ提出します。なお、登録支援機関に業務を委託する場合は、その契約書の提出が必要です。 |

| 納税および社会保険関連書類 | 健康保険・厚生年金保険の領収証や納税証明書を用意し、適切に社会保険加入・納税が行われていることを証明します。 |

| その他の届け出 | 雇用契約が成立した際には、ハローワークへ外国人雇用状況の届け出を行います。また、四半期ごとに定期報告の提出が義務付けられています。 |

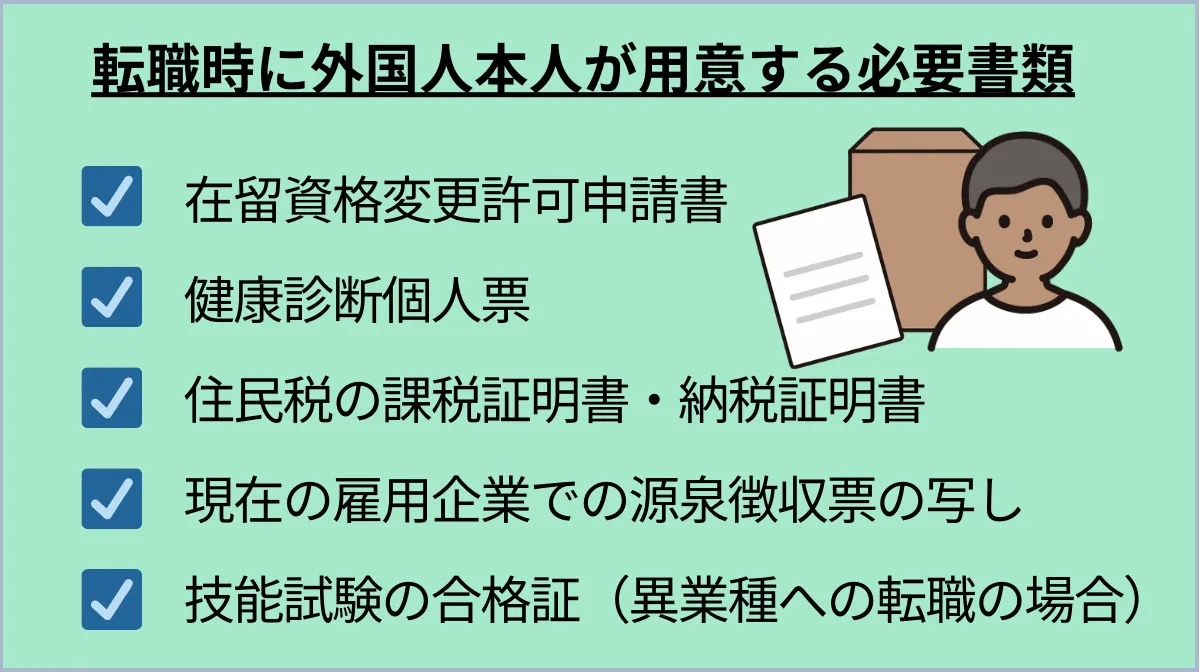

外国人本人が用意する必要書類

特定技能外国人本人も、転職手続きを進めるために必要書類を準備し、在留資格変更許可申請を行う必要があります。

主な書類は以下のとおりです。

一定の条件を満たすことで、提出を省略できる書類もあります。最新の手続きについては、出入国在留管理庁の公式サイトもあわせてご確認ください。

4.企業が知っておくべき転職対策と予防策

特定技能外国人が転職できることは前述しましたが、雇用した企業側としてはなるべく退職を防ぎたいです。

特定技能外国人が職場に定着し、長期的に働き続けられる環境を整えることは、企業にとって重要な課題といえます。

以下では、特定技能外国人の転職リスクを防ぎ、定着率を高めるための対策について解説します。

転職リスクを最小限に抑える雇用管理のポイント

外国人労働者が転職を考える主な原因は、

- 労働条件の不透明さ

- 不平等な待遇

- 人間関係のトラブル

などが挙げられます。これらを防ぐためには、雇用管理の透明性を高めることが重要です。

例えば、給与や昇進の基準を明示し、日本人労働者と同等、若しくは同等以上の待遇を保証することで、企業への信頼を向上させられます。

また、管理者や従業員向けにハラスメント防止や異文化理解の研修を実施し、職場環境の改善を図ることも重要です。

さらに、労働者の不安や不満を早期に把握し、定期的なコミュニケーションの場を設けることで、離職リスクを低減できます。

モチベーション維持のための具体的な施策

外国人労働者がやりがいを持ち、職場へ積極的に貢献し続けるには、モチベーションの維持が欠かせません。

そのための具体策として、定期的なフィードバックと対話の機会を設けることが挙げられます。

定期的な面談を実施し、仕事や生活に関する悩みや意見を丁寧に聞き取ることで、不満や不安を早期に解消できます。

また、キャリアパスを明確に示すことも大切です。昇進・昇給の基準を明確にし、スキルアップのための教育プログラムを提供することで、長期的なキャリア形成を支援できます。

特に、特定技能1号取得者に対しては、2号の取得支援を行うことが有効です。

長期的な人材定着のための支援体制作り

外国人労働者が長期的に定着するためには、言語や文化への適応を支援する体制の構築が不可欠です。

例えば、日本語トレーニングや文化研修を実施し、言語や職場文化に適応しやすい環境を整えることで、労働者の安心感を高め、定着を促進します。

また、同じ国籍の先輩社員がいる場合、教育係として配置することで孤立感を軽減し、職場での安心感を向上させることができるでしょう。

また、現場レベルで話すスピードや分かりやすい日本語で話すことを他の従業員に周知・徹底させることも有効です。

外国人労働者への支援は、登録支援機関に委託することも可能ですが、企業が主体的に対応することで、労働者との信頼関係を強化できます。

登録支援機関についてもっと詳しく知りたい方はこちらの記事をご紹介しています。

5.特定技能外国人の転職予防と定着促進で企業成長を加速させよう

特定技能外国人の転職は制度上可能ですが、適切な手続きと条件を満たすことが必須です。

企業としては、透明性の高い雇用管理やモチベーション維持の施策、充実した支援体制づくりを通じて転職リスクを低減できます。

外国人材と企業の双方が制度を正しく理解し、お互いの信頼関係を構築することで、持続可能な労働環境を実現し、企業の成長と外国人材のキャリア発展の両立が可能となります。